Коммуникативная компетентность личности в современном российском обществе

Автор: Чанкова Елена Вадимовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 21, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные результаты эмпирической апробации модели коммуникативной компетентности личности в современном российском обществе. В соответствии с полученными данными, не обеспеченная социальными институтами ретиальная коммуникация в интернет-пространстве приводит к коммуникативной компетентности личности рефлексивного типа, при котором отношение к норме взаимодействия становится подвижным.

Коммуникативная компетентность личности, апробация модели коммуникативной компетентности личности, целевая выборка респондентов, метод письменного опроса

Короткий адрес: https://sciup.org/14936566

IDR: 14936566 | УДК: 316.61

Текст научной статьи Коммуникативная компетентность личности в современном российском обществе

Настоящая статья завершает цикл публикаций, представляющих результаты социологического исследования коммуникативной компетентности личности. Представлены теоретические и методологические основы исследования («Исследование коммуникативной компетентности в формате типов общественного развития») [1], основные результаты теоретического моделирования для выявления особенностей коммуникативной компетентности личности в индустриальном и постндустриальном обществе («Моделирование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития») [2], методологическое обоснование операционализации теоретической модели в эмпирическую с целью апробации полученного модельного знания («Аб-дуктивная стратегия апробации модели коммуникативной компетентности личности») [3].

Статья посвящена основным результатам эмпирической проверки теоретической модели коммуникативной компетентности личности в современном российском обществе.

В ходе апробации модели были использованы методы: письменный опрос (анкетирование), психосемантический эксперимент – в соответствии с нисходящей индуктивной исследовательской логикой, исследование случая – в соответствии с восходящей дедуктивной исследовательской логикой, что позволяет говорить об абдуктивной стратегии исследования.

В настоящей статье отражены результаты письменного опроса.

Опрос проводился в столичном регионе в течение марта – мая 2014 г., были опрошены 300 респондентов. Выборка – целевая, так как генеральная совокупность, в соответствии с целью исследования, различалась только по одному признаку – пользование Интернетом. Таким образом, были выделены две подгруппы респондентов – пользующиеся сетью Интернет и не пользующиеся ею. Как указывает В.А. Ядов, «…численность (объем) выборки зависит от уровня однородности или разнородности изучаемых объектов. Чем более они однородны, тем меньшая численность может обеспечить статистически достоверные выводы» [4].

Напомним, что гипотеза исследования была сформулирована следующим образом:

-

1) представления о коммуникативной компетентности личности отражены адекватно в сознании современного россиянина;

-

2) элементом, определяющим изменение коммуникативной компетентности в период трансформации современного общества, является «отношение к коммуникативной норме» в структуре личности, которое становится рефлексивным в постиндустриальном социуме;

-

3) в современном российском обществе функционируют два типа коммуникативной компетентности, характерных для трансформационного периода общественного развития: институциональный и рефлексивный.

По данным опроса, 82,7 % опрошенных респондентов отмечают уровень своей коммуникативной компетентности как удовлетворительный, то есть они ощущают себя вполне вписанными в общество, социальными, и лишь 13,4 % сомневаются или считают себя некомпетентными. На этом фоне интересна оценка себя респондентов глазами окружающих:

-

1) 26,9 % считают, что выглядят коммуникабельно в глазах окружающих;

-

2) 46,2 % считают с небольшой долей сомнения, что выглядят коммуникабельно в глазах окружающих;

-

3) 10,4 % видят себя глазами окружающих некоммуникабельными;

-

4) 16,5 % не задумывались над этим вопросом.

Таким образом, 68,1 % респондентов отмечают уровень своей коммуникативной компетентности в глазах окружающих как удовлетворительный. Эти данные свидетельствуют об общей благополучной самооценке россиянами своей коммуникативной компетентности. То есть россияне – это люди, интегрированные в свое сообщество, представления о коммуникативной компетентности в сознании отражены адекватно.

Выявление представлений респондентов о различиях в нормах в Интернете и в реальности дало следующие результаты (отметим, что в гипотезе заложены коммуникации ретиального [5], то есть не иерархического характера, основанные на всеобщем доступе, не обслуживающиеся институционально):

-

– 73,6 % респондентов согласны с утверждением, что общение в Интернете отличается от реального;

-

– 23 % респондентов согласны с утверждением, что приходится «додумывать» правила общения в Интернете;

-

– 37,7 % респондентов согласны с утверждением, что в Интернете есть возможность экспериментировать с нормами.

Для интерпретации полученных результатов значимыми представляются результаты обработки полученных данных методами математической статистики, в частности был использован тест Фишера.

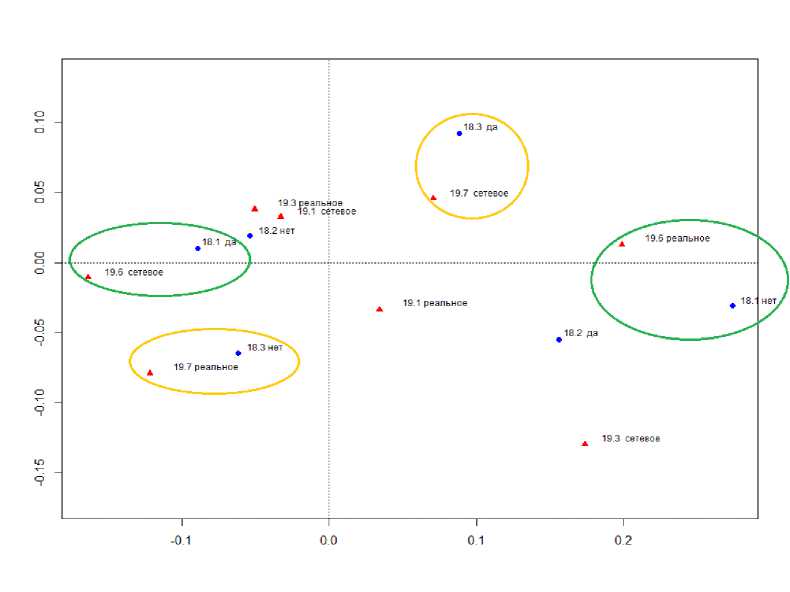

Тест Фишера подтвердил надежность связи между показателями вопросов анкеты («Общение в Интернете отличается от реального» и «Необходимость изменять правила общения в Интернете», рис. 1).

Рисунок 1 – Доказательство надежности связи между показателями вопросов анкеты («Общение в Интернете отличается от реального» и «Необходимость изменять правила общения в Интернете»)

Данное распределение указывает на надежную связь между вышеназванными показателями: чем ближе показатели друг к другу и дальше от центра, тем надежней зависимость. Таковы недифференцированные результаты.

Кроме того, на основе рассчитанных В.А. Ядовым показателей существенных различий в результатах разных однородных выборок, была определена разница в ответах респондентов-пользователей Интернет и респондентов, не пользующихся сетью Интернет. Так, 28 % в подгруппе (150 чел.) не использующих Интернет считают, что нормы взаимодействия изменяются в Интернете, в подгруппе пользователей Интернет (150 чел.) на данный вопрос ответили положительно 59 %. Разность в численности положительных ответов составляет 59 – 28 = 31 (%). Отметим, что В.А. Ядовым оговаривается значимость величины разности между показателями разных однородных подгрупп [6]. Для объема подвыборки в 150 чел. значимой разностью является 11,5 %. Таким образом, полученный результат является значимой величиной.

Более 50 % респондентов-пользователей сети Интернет продемонстрировали склонность к изменению нормы взаимодействия.

Гипотеза об изменении отношения к норме коммуникации как основного фактора, отличающего коммуникативную компетентность в индустриальном обществе от коммуникативной компетентности в постиндустриальном обществе, получила подтверждение. Таким образом, индустриальное общество воспроизводится посредством институционального типа коммуникативной компетентности личности; постиндустриальное общество воспроизводится посредством рефлексивного типа коммуникативной компетентности личности, и современное российское общество включено в данный процесс перехода мирового сообщества из индустриального в постиндустриальное.

Ссылки:

-

1. Чанкова Е.В. Исследование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. 2014. № 18. URL: http://teoria-prac-

tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/18/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

-

2. Чанкова Е.В. Моделирование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. URL: http://teoria-prac-

tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/19/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

-

3. Чанкова Е.В. Исследование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. 2014. № 20. URL: http://teoria-prac-

tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/20/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

-

4. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы [Электронный ресурс]. URL: http://soci- oline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody (дата обращения: 25.12.2014).

-

5. Социологическая энциклопедия / рук. проекта Т.Ю. Семигин, гл. ред. В.Н. Иванов. Т. 2. М., 2003.

-

6. Ядов В.А. Указ. соч.

Список литературы Коммуникативная компетентность личности в современном российском обществе

- Чанкова Е.В. Исследование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития //Теория и практика общественного развития. 2014. № 18. URL: http://teoria-prac-tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/18/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

- Чанкова Е.В. Моделирование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития //Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. URL: http://teoria-prac-tica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/19/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

- Чанкова Е.В. Исследование коммуникативной компетентности личности в формате типов общественного развития //Теория и практика общественного развития. 2014. № 20. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/20/sociology/chankova.pdf (дата обращения: 12.12.2014).

- Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы . URL: http://socioline. ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody (дата обращения: 25.12.2014).

- Социологическая энциклопедия/рук. проекта Т.Ю. Семигин, гл. ред. В.Н. Иванов. Т. 2. М., 2003.