Коммуникативно-эмоциональные показатели профессиональной идентичности будущего врача

Автор: Дубровина Дарья Александровна, Шумаков Вадим Анатольевич, Титова Ольга Александровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 3 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Профессиональная идентичность в современных психолого-педагогических исследованиях связывается с проблемами профессионального самоопределения личности, ее саморазвития, самоактуализации и находит свое отражение в сформированности содержательного профессионального самосознания. Динамической характеристикой профессиональной идентичности является отождествление себя с другим человеком в межличностной коммуникации. Позитивная профессиональная идентичность обеспечивается убежденностью в правильности выбора профессии и достойным отношением общества к профессии. Цель. Публикуемая работа направлена на выявление коммуникативно-эмоциональных показателей профессиональной идентичности будущих врачей, формируемых на этапе обучения в медицинском вузе. Материалы и методы. Коммуникативно-эмоциональные показатели отражают профессиональные качества врача, связанные непосредственно с общением и способностью управлять эмоциями в диаде «врач -пациент». К таким показателям для будущего врача отнесены нейтральность, регламентированность и конструктивность общения, управление собственными эмоциями и эмоциями других людей. В статье представлены данные эмпирического исследования коммуникативно-эмоциональных показателей по методикам «Оценка соотношения образов «Я -идеальный врач и Я - реальный врач»», «Тест эмоционального интеллекта - EQ Холла». В исследовании приняли участие студенты медицинского университета в количестве 50 человек в возрасте от 19 до 22 лет. Статистическая обработка осуществлялась посредством кластерного и корреляционного анализа rs Спирмена с использованием пакета программ SPSS Statistics 17.0. Результаты. Проведен анализ эмпирических данных по взаимосвязи между показателями, определены основные этапы по их формированию в процессе обучения в медицинском вузе. Заключение. Коммуникативно-эмоциональные показатели профессиональной идентичности будущих врачей формируются на этапе обучения в медицинском вузе. Генетически первичны связи между регламентированностью и управлением своими эмоциями и эмоциями других людей. Данные выводы позволяют сформулировать основные этапы в психолого-педагогическом обеспечении формирования профессиональной идентичности будущего врача в медицинском вузе: первый этап связан с отработкой правил делового этикета, техники и культуры речи, техник слушания, способов невербальной коммуникации; второй - направлен на отработку умений управлять собственными эмоциями, сохранять беспристрастность оценочных суждений; третий этап предполагает формирование умений решать ситуационные задачи в форме ролевых и деловых игр, направленных на комплексное проявление коммуникативно-эмоциональных качеств.

Идентичность, профессиональная идентичность, коммуникативно- эмоциональные показатели идентичности, регламентированность, нейтральность, конструктивность, "я - идеальное", "я реальное"

Короткий адрес: https://sciup.org/147234139

IDR: 147234139 | УДК: 614.253 | DOI: 10.14529/jpps190302

Текст научной статьи Коммуникативно-эмоциональные показатели профессиональной идентичности будущего врача

Проблема профессиональной идентичности в юношеском возрасте актуальна как с точки зрения профессиональной подготовки специалиста, так и с точки зрения реализации жизненных планов человека в контексте его личностного благополучия. Профессиональная идентичность в психолого-педагогических исследованиях связывается с проблемами профессионального самоопределения личности, ее саморазвития и самоактуализации (Авдонина, 2017; Галкин, 2016; Зеер с соавт., 2008; Нор-Аревян, 2018; Попов с со-авт., 2018; Apker et al., 2004). Профессиональная идентичность как психологическая реальность предполагает высокую готовность смысловых и регуляторных основ поведения, приобретение опыта и сформированности адекватного образа Я. Полюсами профессиональной идентичности является диада «идентификация – отчуждение», а компонентами профессиональной идентичности являются смыслы, хронотопы, прототипы и ценности (Шнейдер, 2004). Динамической характеристикой профессиональной идентичности является отождествление себя с другим человеком в межличностной коммуникации. Коммуникативные составляющие инвариантно включаются в процессы профессиональной идентификации и в обязательные элементы профессиональной идентичности.

Позитивный характер профессиональной идентичности врача, как выявлено в исследовании О.С. Мосиенко (2017), обеспечивается фактором отождествления себя с людьми, разделяющими общие взгляды на жизнь, и с людьми своей профессии и рода занятий (Мосиенко, 2017). Профессиональная идентичность находит свое отражение в сформиро-ванности содержательного профессионального самосознания. Позитивная профессиональная идентичность, по мнению О.А. Нор-Аревян (2017), обеспечивается убежденностью в правильности выбора профессии и достойным отношением общества к профессии врача. Профессиональная идентичность врача, по мнению К.А. Галкина (2016), заключается в совокупности когнитивных (сформированность образа профессии, осознанность требований профессии, сформированность Я-образа в профессии), аффективных (эмоционально-ценностное отношение к профессии, мотивационно-самооценочное отношение к себе и деятельности), регулятивных (сформированность позитивного профессионального имиджа, уровень субъективного самоконтроля, ответственность и т. п.) составляющих. Все перечисленные составляющие указывают на отождествление профессии врача с группами социальноориентированных профессий, что, по сути, дает основание предполагать наличие интерактивно-коммуникативных компонентов в психологической структуре профессиональной идентичности.

В отечественных исследованиях (Зеер с соавт., 2008; Малютина с соавт., 2016) ста- новление профессиональной идентичности врача связывается с активной самостоятельной деятельностью в рамках обучения, а также в диалогическом взаимодействии в системе «преподаватель – студент». Структура профессиональной подготовки врача включает дидактику формирования представлений о выбранной профессии, ориентировку на конгруэнтность профессиональных планов или субъективных ожиданий от профессиональной деятельности.

В зарубежных исследованиях отмечается, что при построении профессиональной идентичности в полной мере проявляется индивидуальность, и сам индивид выступает как деятель собственной идентичности на основе того, каким он себя видит в профессиональном поле (Adams et al., 2006). Профессиональная идентичность в медицинских профессиях (Wenger, 1997; Lingard et al., 2002; Bleakley, 2006) образуется в течение двух периодов: первый период связан с обучением – освоением профессии, второй – с самостоятельной практической деятельностью. Внешние факторы профессиональной идентичности при этом связаны с коммуникацией с коллегами, владением профессиональной терминологией, включенностью в рабочий процесс, переосмыслением и практическим воплощением образовательного опыта.

Врач вовлекается в профессиональное взаимодействие с коллегами, осуществляя коллегиальную коммуникацию (Parsons, 2000). Профессиональная коммуникация, по мнению K.V. Mann (2011), позволяет осуществить интеграцию молодого врача в профессиональное сообщество.

В отечественных (Авдонина, 2017; Галкин, 2016; Мосиенко, 2017; Попов с соавт., 2018; Шнейдер, 2004) и зарубежных (Apker et al., 2004; Bleakley, 2006; Mann, 2011) исследованиях профессиональной идентичности врача в качестве неотъемлемых элементов называются коммуникативные и эмоциональные составляющие, связанные с профессиональной коммуникацией и взаимодействием и наряду с другими факторами определяющие эффективность решения профессиональных задач.

Коммуникативно-эмоциональные показатели объединяют профессиональные качества врача, связанные непосредственно с общением и способностью управлять эмоциями в диаде «врач – пациент». К таким показателям для будущего врача отнесены нейтральность, регламентированность, и конструктивность общения, управление собственными эмоциями и эмоциями других людей (Попов с соавт., 2018).

Под нейтральностью в общении врача понимается склонность не занимать ни одной конкретной стороны в конфликте, беседе, обсуждении, а также одинаково относиться ко всему, при этом не давая положительной или отрицательной оценки. Данное качество позволяет сосредоточиться и акцентировать внимание на ключевых моментах, достигать поставленные цели более коротким путем, но имеет и недостаток, при котором отсутствие экспрессии может интерпретироваться пациентом как характеристика недоброжелательности и безучастности врача в лечебном процессе (Галкин, 2016; Малютина с соавт., 2016).

Регламентированность общения трактуется как исполнение установленных ограничений, должностных правил и обязанностей. Профессиональная регламентированность предусматривает соблюдение делового этикета, речевой компетентности, техники слушания, грамотного использования паралингвистических средств.

Конструктивность указывает на способность врача доступно, понятно и объективно сформулировать свои мысли, а также донести их до пациента без оценочных суждений и убедиться в правильном понимании им информации. Конструктивность позволяет воспринимать своего собеседника как равного вне зависимости от социального статуса и возраста, уровня образования. Эмоциональная составляющая при конструктивном общении имеет весомую значимость, позволяя понять настроение собеседника и проявлять эмпатию.

Управление собственными эмоциями в деятельности врача представляет обязательное наличие контроля и регулирования собственной эмоциональной активностью. Важность данного показателя в деятельности врача обусловлена способностью устанавливать контакт, строить общение в форме диалога, проявлять убедительность и культуру взаимодействия, рационально и осознанно мыслить в стрессовых ситуациях, сохранять адекватность поведения в конфликте.

Исходя из вышеизложенных теоретических предпосылок, перейдем к эмпирическому описанию проблемы.

Целью исследования является теоретическое обоснование и эмпирическое исследование коммуникативно-эмоциональных показателей профессиональной идентичности будущего врача.

Гипотезы исследования : профессиональная идентичность будущего врача характеризуется коммуникативно-эмоциональными показателями; образ врача у студентов медицинского вуза связан с проявлением качеств самоорганизации, коммуникативного взаимодействия с пациентами и способностью работать в команде; для будущего врача в профессиональной коммуникации значимы коммуникативно-эмоциональные показатели регламентированности, нейтральности и конструктивности, коррелирующие с осознанным управлением собственными эмоциями.

Процедура и методы

В исследовании приняли участие студенты медицинского университета в количестве 50 человек (в том числе 22 юноши и 28 девушек), в возрасте от 19 до 22 лет (средний возраст 20,5 ± 1,5 года). Исследование проводилось по следующим методикам:

-

1. Оценка соотношения образов «Я – идеальный врач и Я – реальный врач» (Ясько с соавт., 2013) проводилась по предложенным 10 профессионально-важным качествам (ко-мандность, организованность, работоспособность, мотивация, саморазвитие, лидерство, коммуникабельность, ориентация на пациента, дисциплинированность, стрессоустойчи-вость) с целью определения осведомленности будущих врачей о спектре профессионально важных личностных качеств в профессиональной деятельности и представлений о степени выраженности этих качеств у себя. Испытуемым предлагалось дать самооценку (по 10балльной шкале) степени соответствия образу «Я – идеальный врач» и «Я – реальный врач.

-

2. Тест эмоционального интеллекта EQ Холла (Ильин, 2001) использовался для диагностики способности понимать и контролировать свои эмоции, общаться и понимать чувства других людей. Методика состоит из пяти шкал: эмоциональной осведомленности, управления своими эмоциями, самомотивации, эмпатии, управления эмоциями других людей. По каждой шкале подсчитывалось суммарное количество баллов. Наибольший результат по шкале указывает на преобладание данного эмоционального состояния.

Обработка данных проводилась с использованием качественных и количественных методов. Для упорядочивания объектов в сравнительно однородные группы применялся кластерный анализ. Для оценки взаимосвязанности измеренных по порядковой шкале переменных рассчитывались значения коэффициента ранговой корреляции r s Спирмена. Вычисления выполнены с использованием пакета программ SPSS Statistics v. 17.0.

Результаты исследования

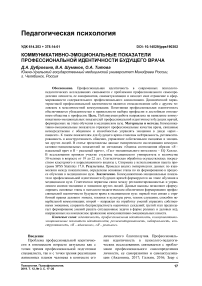

Оценка соотношения образов «Я – идеальный врач и Я – реальный врач» Степень выраженности профессионально важных личностных качеств у студентов – будущих медиков распределилась следующим образом: наиболее важными качествами для профессии врача стали ориентация на пациента и организованность, что составило 58,8 и 52,9 % выбора из всех профессионально важных качеств (рис. 1).

Ориентация на пациент-ориентированный подход в медицине означает деликатность в отношении с пациентом, привлечение его к сотрудничеству, улучшение взаимодействия врач – пациент. Важными для будущего врача, по мнению студентов, оказалось состояние внутреннего и внешнего порядка, максимальная сосредоточенность на действии, что составляет основу организованности.

Равное количество выборов (41,1 %) из всех профессионально-важных качеств составили командность, работоспособность, дисциплинированность, коммуникабельность. Работа в составе команды (врач общей практики, медицинская сестра, медицинский психолог, социальный работник), считают студенты, является фактором эффективности реализации медицинских услуг. Меньшее количество выборов (17,6 %) в образе «Я – реальное» распределилось на качества, такие как: саморазвитие, лидерство, стрессоустой-чивость. Респонденты отмечают важными в профессиональной деятельности врача («Я – идеальное») организованность, работоспособность, мотивацию, ориентацию на пациента (82,3 %), дисциплинированность, стрес-соустойчивость (88,2 %). Расхождение показателей в образе врача «Я – реальный» и «Я – идеальный» можно рассматривать как важное условие самосовершенствования студентов. Все эти качества объединяет осознание себя в системе коммуникации при решении профессиональных задач и коммуникативные показатели профессиональной идентичности в целом.

С целью проверки значимости для будущих врачей профессионально важных качеств применен кластерный анализ, в результате которого определились три группы (кластера) качеств по степени их важности.

Профессионально важные качества

Рис. 1. Соотношение образов «Я – идеальный врач» и «Я – реальный врач»

Fig. 1. The correlation between the patterns “I am an ideal doctor” and “I am a real doctor”

Первую группу (n = 20) образовали качества: стрессоустойчивость, дисциплинированность, мотивация, организованность, работоспособность. Эта группа качеств объединена общим признаком – самоорганизованно-стью будущего врача. Вторую группу (n = 16) составили качества: саморазвитие, ориентация на пациента, коммуникабельность. Эта группа качеств объединена общим признаком – коммуникативным взаимодействием с пациентами. Третья группа (n = 14) включает качества: командность, лидерство. Их объединяет способность работать в команде.

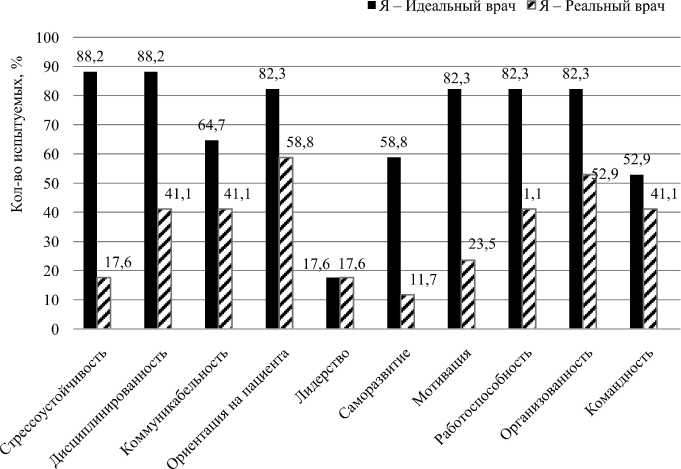

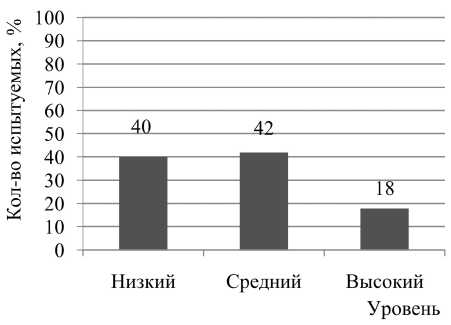

Изучение эмоционального интеллекта (EQ) Холла. В ходе анализа результатов исследования эмоционального интеллекта, полученных при использовании теста EQ Холла, было выявлено распределение испытуемых по уровню выраженности эмоционального интеллекта (рис. 2).

Интегративный уровень эмоционального интеллекта определялся по сумме баллов по шкалам эмоциональной осведомленности, управления своими эмоциями, самомотивации, эмпатии, управления эмоциями других людей. Количественные показатели от 0 до 39 баллов свидетельствуют о низком уровне эмоционального интеллекта, от 40 до 69 – о среднем уровне, 70 и больше – о высоком уровне.

Показатели эмоционального интеллекта (EQ) у 26 % студентов находятся на высоком уровне. Выборка характеризуется наличием выраженности непосредственного переживания своих эмоций и управления ими и постижения эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания. У 46 % респондентов выявили средний уровень эмоционального интеллекта, характеризующийся са- морегуляцией эмоционального состояния, управлением своими эмоциями и эмоциями других людей. У 28% студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта большинство эмоций поддается контролю, но возможны эмоциональные всплески в нестандартных жизненных ситуациях и психотравмирующих обстоятельствах.

Для установления наличия и характера взаимосвязи между профессионально важными качествами и показателями эмоционального интеллекта у студентов – будущих медиков был использован корреляционный анализ (r – Спирмена), который позволяет осуществить количественную оценку степени согласованности (взаимосвязи) изучаемых показателей (табл. 1).

Корреляционный анализ показывает, что все профессионально важные качества имеют положительную статистически значимую связь с эмоциональной осведомленностью и управлением своими эмоциями; эмпатия будущего врача не связана со стрессоустойчиво-стью и организованностью, самомотивация не связана с командностью и стрессоустойчиво-стью; распознавание эмоций других не связано с дисциплинированностью, организованностью и мотивацией.

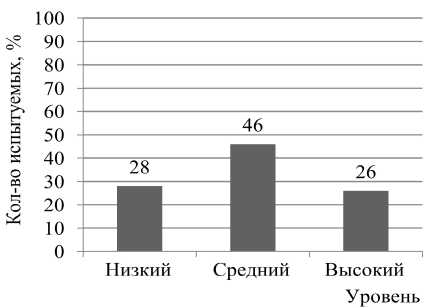

По результатам исследования показателя «конструктивность» было выявлено, что у 74 % студентов обнаружен низкий уровень конструктивности, у 24 % – средний уровень, у 4 % – высокий уровень. Низкий уровень конструктивности означает, что студенты переживают ситуации как невыносимые, стремятся уйти от реальности, отрицают любые компромиссы и конструктивные решения, также не проявляют способность к сотрудничеству (рис. 3).

Рис. 2. Распределение уровня эмоционального интеллекта студентов

Fig. 2. The distribution of students’ emotional intelligence

Рис. 3. Распределение уровня показателя

«конструктивность»

Fig. 3. The distribution of the ‘constructivity’ indicator

Таблица 1

Table 1

Корреляционные взаимосвязи показателей профессионально важных качеств и эмоционального интеллекта у студентов – будущих медиков (n = 50)

Correlations between professionally important qualities and emotional intelligence in future doctors (n = 50)

|

Показатели профессионально важных качеств Professionally important indicators |

Показатели эмоционального интеллекта Emotional intelligence qualities |

||||

|

Эмоциональная осведомленность Emotional awareness |

Управление своими эмоциями The ability to control one’s emotions |

Эмпатия Empathy |

Самомотивация Self-motivation |

Распознавание эмоций других людей The ability to read emotions of other people |

|

|

Командность Teamship |

,306** |

,451** |

,280** |

,171 |

,492** |

|

Работоспособность Work efficiency |

,462** |

,289** |

,076 |

,308** |

,450** |

|

Дисциплинированность Discipline |

,300** |

,283** |

,190** |

,673** |

0,174 |

|

Стрессоустойчивость Stress-resistance |

,594** |

,548** |

0,252 |

,164 |

,370** |

|

Организованность Self-organization |

,368** |

,477** |

0,153 |

,563** |

,155 |

|

Мотивация Motivation |

,419** |

,281* |

,293* |

,668** |

,101 |

|

Саморазвитие Self-development |

0,300** |

,290* |

,279** |

,496** |

,313* |

|

Лидерство Leadership |

,427** |

,502** |

,301* |

,625** |

,369** |

|

Коммуникабельность Interpersonal skills |

,335** |

,319* |

,540** |

,424** |

,563** |

|

Ориентация на пациента Orientation towards patient |

,464** |

,431** |

,618** |

,512** |

,341* |

Примечание: уровень значимости различий * – p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01.

Note: level of significance * – p ≤ 0.05, ** – p ≤ 0.01.

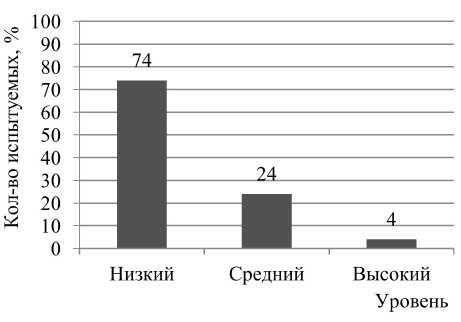

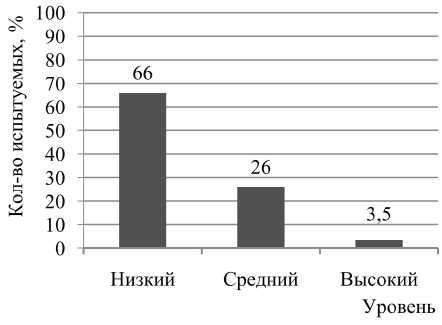

Данные по показателю «регламентированность» распределились следующим образом: у 18 % респондентов – высокий уровень, у 42 % – средний уровень и у 40 % – низкий уровень. В выборке преобладает низкий уровень регламентированности, это свидетельствует о том, что студенты ощущают себя в безнадежной ситуации в общении при дефиците времени, пытаются оградить себя от всевозможных проблем и отягощающего общения, не способны самостоятельно решать проблемы в отведенный период времени. В свою очередь, высокий показатель регламентированности свидетельствует о том, что студенты стараются оказывать сопротивление внешним воздействиям, проявляют желание чувствовать себя вовлеченными, а иногда быть надоедливыми и назойливыми (рис. 4).

По показателю «нейтральность» у 66 % студентов преобладает низкий уровень, у 26 % – средний уровень и у 8 % – высокий уровень. Полученные данные свидетельствуют о том, что у испытуемых еще слабо сфор- мирована данная характеристика, возникают сложности перед выбором. Низкий показатель нейтральности характеризует у студентов склонность в принадлежности к какой-либо конкретной социальной позиции (рис. 5).

Проведение корреляционного анализа по выявлению взаимосвязей между эмоциональными и коммуникативными качествами показало следующие достоверные связи (при p ≤ 0,01) (табл. 2): распознавание эмоций других людей и нейтральность (r s = 0,670); распознавание эмоций других людей и регламентированность (rs = 0,750); управление своими эмоциями и регламентированность (r s = 0,812). Остальные сравниваемые пары качеств не показали уровня статистической значимости. Данный результат интерпретируется как недостаточная зрелость коммуникативно-эмоциональных показателей у будущих врачей в контексте решения профессиональных задач. В частности, управление своими эмоциями не связано с проявлением собственных коммуникативных качеств в полной мере.

Рис. 4. Распределение уровня показателя «регламентированность»

Fig. 4. The distribution of the ‘standardized communication procedure’ indicator

Рис. 5. Распределение уровня показателя «нейтральность»

Fig. 5. The distribution of the ‘objectivity’ indicator

Таблица 2

Table 2

Корреляционные взаимосвязи показателей коммуникативных качеств и эмоционального интеллекта у студентов – будущих медиков (n = 50)

Correlations between communicative indicators and emotional intelligence in future doctors (n = 50)

|

Показатели коммуникативных качеств Communicative indicators |

Показатели эмоционального интеллекта Emotional intelligence indicators |

||||

|

Эмоциональная осведомленность Emotional awareness |

Управление своими эмоциями The ability to control one’s emotions |

Эмпатия Empathy |

Самомоти вация Selfmotivation |

Распознавание эмоций других людей The ability to read emotions of other people |

|

|

Регламентированность Standardized communication procedure |

,152 |

,812** |

,112 |

,130 |

,750** |

|

Конструктивность Constructivity |

,098 |

,101 |

,140 |

,116 |

,200 |

|

Нейтральность Objectivity |

,122 |

, 129 |

,115 |

,154 |

,670** |

Примечание: N (n) – кол-во испытуемых; метод Ч. Спирмена * - p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01.

Note: N (n) – the number of participants; the Spearman’s method * – p ≤ 0.05, ** – p ≤ 0.01.

Перспективное развитие коммуникативно-эмоциональных показателей будущих врачей связано с закреплением сформированно-сти регламентированности, поскольку это качество включено в статистически значимые связи со всеми эмоциональными показателями. Нейтральность в общении врача взаимосвязана с распознаванием и управлением эмоциями других, а конструктивность пока не связана с эмоциональными показателями, что в общем плане на этапе обучения, возможно, трактовать скорее как положительное явление, так как это качество должно быть связано не только со способностью управлять эмоциями, но и с когнитивно-рефлексивными показателями профессиональной идентичности будущих врачей.

Таким образом, коммуникативно-эмоциональные показатели профессиональной идентичности будущих врачей формируются на этапе обучения в медицинском вузе. Первоначально формируются связи между регламентированностью и управлением своими эмоциями и эмоциями других людей, при этом нейтральность как коммуникативный показатель проявляется во взаимосвязи с управлением эмоциями других.

Данные выводы позволяют сформулировать основные тенденции в психологопедагогическом обеспечении формирования профессиональной идентичности будущего врача в медицинском вузе: первый этап формирования связан с отработкой правил делового этикета, техники и культуры речи, тех- ник слушания, способов невербальной коммуникации; второй этап связан с отработкой умения управлять собственными эмоциями, проявлять нейтральность, сохранять беспристрастность оценочных суждений; третий этап связан с отработкой умений решать ситуационные задачи в форме ролевых и деловых игр, направленных на комплексное проявление коммуникативно-эмоциональных качеств.

Список литературы Коммуникативно-эмоциональные показатели профессиональной идентичности будущего врача

- Авдонина, Н.С. К проблеме определения компонентов структуры профессиональной идентичности / Н.С. Авдонина // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - 2017. - № 3 (16). - С. 127-131.

- Галкин, К.А. Профессиональная идентичность молодых врачей и формирование профессиональной идентичности на индивидуальном уровне: зарубежный опыт исследований / К.А. Галкин // Социология. - 2016. - № 1. - С. 92-98.

- Зеер, Э.Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / Э.Ф. Зеер, О.А. Рудей. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2008. - 256 с.

- Малютина, Т.В. Развитие профессиональной идентичности будущих врачей: ценностный компонент / Т.В. Малютина, Л.В. Лонская // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 3. - URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=24729 (дата обращения: 09.05.2019)

- Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2001. - С. 633-634.