Коммуникативные практики в серии книг для детей

Автор: Шафферт Евгения Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Дискурс СМИ

Статья в выпуске: 6 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются коммуникативные практики на материале детской литературы, вышедшей в детской книжной серии «Как это было» издательства «Самокат». Используя методологию Ж. Женетта, автор разбирается в терминологической путанице, возникшей в последние годы в исследовательской литературе по теме. Для описания сходных явлений сегодня используется ряд разнообразных понятий, таких как «издательский дискурс», «паратексты», «периферийные тексты» и, наконец, «вторичные тексты». Принимая аргументы каждого из исследователей, автор останавливается на термине «вторичные тексты» и анализирует те из них, которые имеют отношение к конкретной серии. Это позволяет сделать вывод, что их группировка представляет собой целенаправленную коммуникативную практику, существующую с целью воздействия на целевую аудиторию с помощью интертекстуальных взаимоотношений базового и вторичных текстов. Данная коммуникативная практика характеризуется увеличением удельного веса вторичных текстов в книге и за ее пределами и их возрастающей ролью в продвижении первичного текста каждой из книг серии.

Коммуникативные практики, книжная серия, книга, детская литература, вторичный текст

Короткий адрес: https://sciup.org/147219607

IDR: 147219607 | УДК: 81.42

Текст научной статьи Коммуникативные практики в серии книг для детей

Рассуждения о соперничестве между печатной и электронной книгой в последние годы сходят на нет, стало ясно, что слухи о скорой гибели бумажной книги оказались преувеличенными [Шиян, 2013]. Гораздо более перспективен анализ взаимного влияния традиционной печатной книги-кодекса и современного медиапространства: в последние годы меняется роль и место книги как средства коммуникации [Сергеева, 2011]. Одним из последствий этого процесса стало появление целого ряда новых тенденций в области коммуникативных практик, используемых издательствами для продвижения книги на рынок и обеспечения функционирования це- почки «книга – читатель – автор». Их можно проследить на примере книжных серий, которые давно уже признаны «одним из наиболее распространенных способов организации печатной продукции» [Григорьянц, 2012] .

Под книжной серией принято понимать «тексты разных авторов, не имеющие сюжетной общности, но соединяемые <издателем> по жанровым, идеологическим и форматным параметрам» [Козлов, 2003. С. 208]. Книжная серия – это некая удачная формула, которую следует вывести издательству, для создания информационного и материального продукта, интересного определенной группе людей. По привычным представлениям, тема, содер-

Шафферт Е. А. Коммуникативные практики в серии книг для детей // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 6. С. 130–142.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 6: Журналистика

жание и оформление серии должны отвечать читательской адресации, только в этом случае читатели станут проявлять к ней интерес. Этот первоначальный интерес побуждает читателя приобрести одну из книг серии и впоследствии, если она отвечает его запросам, ориентироваться на нее в дальнейшем выборе, что в конечном итоге предопределяет внимание к серии в целом, как это случается, когда люди выбирают товары любимых брендов или проявляют потребительские стереотипы другого рода.

Сегодня принцип серийности охватывает как массовую, сугубо коммерческую литературу, так и книги для интеллектуалов, претендующие на лавры изящной словесности. Если в первом случае (когда речь идет о массовой литературе) издатели ограничиваются попытками угадать коммуникативный запрос и действовать в его рамках, то во втором создается существенно более сложный коммуникативный посыл: издатель не только подбирает соответствующие тексты и создает для них единообразный макет и дизайн, но и формирует целый комплекс вторичных издательских текстов – паратекстов [Genette, 2012] и метатекстов [Поветьева, 2012. С. 41] – семиотических комплексов, нарративных и аудиовизуальных, обрамляющих основной, художественный текст и расположенных как внутри самой книги, так и за ее пределами, задающий интерпретационный потенциал для читателя и акцентирующий те смыслы текста, которые кажутся важными издателю (или редактору) серии.

В области детской литературы также могут быть условно выделены свои «массовые» и «интеллектуальные» серии, при этом первые ориентированы главным образом на читателя-ребенка, как, например, многочисленные серии романов жанра «фэнтези» отечественных и зарубежных авторов («Часо-деи», «Мутангелы» издательства «Росмэн», «Люди против магов» издательства «Эксмо» и др.), а вторые задают двойной вектор читательского адреса, обращаясь одновременно к несовершеннолетнему читателю и его родителю («Вот это книга!» издательства «Розовый жираф», «Недетские книжки» издательства «Самокат», «Настоящее время» издательства «Росмэн»).

Объединение ряда текстов в одну серию само по себе является «интерпретационным актом» [Орлова, 2013. С. 96] издателя – таким образом между текстами устанавливается интертекстуальная связь. Вектор восприятия этой условной целостности задается рядом внешних и внутренних серийных параметров: общей темой, названием серии, концепцией оформления и макетом, наличием вторичных текстов, часть которых представлена комплексом дополнительных материалов, размещаемых в мультимедийном пространстве, таких как релизы, препринты и цитаты из рецензий на интернет-сайтах, буктрейлеры, посттексты в виде отзывов профессиональных и непрофессиональных читателей, фанфиков и обсуждений в свободной форме. Наиболее интересными в этом ряду представляются издательские и читательские вторичные тексты, именно они в последние годы играют ведущую роль в формировании отношения к серии адресантов этой издательской коммуникации, т. е. читателей, и доминируют по силе воздействия в процессе формирования отношения к первичному тексту.

Анализ издательских вторичных текстов, созданных в рамках позиционирования серии и каждой входящей в нее книги, затрудняется некоторой терминологической разноголосицей, сложившейся в последнее время в исследовательской литературе. В более ранних исследованиях, авторы которых сосредоточились преимущественно на анализе учебной и научной литературы, используется термин «периферийные тексты», объединяющий научно-вспомогательный аппарат издания, заголовки, аннотацию, предтексты (введение, предисловие, вступительная статья) и послетексты (выводы, заключение, послесловие) [Баженова, Котюрова, 2008. С. 230–253]. Авторы отмечают, что «периферийные тексты необходимы в отношении коммуникативном. Они формируются и “оттачиваются” в связи с теоретизацией научного знания, расширением его объема, усложнением коммуникации в науке. Периферийные тексты призваны удовлетворять современные поисковые потребности читателя» [Там же. С. 230]. Л. В. Викулова распространяет понятие «периферийные тексты» на область художественной литературы и беллетристи- ки, отмечая, что они имеют двоякую цель: устранение «прагматических помех» и рекламу базового текста для потенциального читателя [2012]. Исследуя издательские вторичные тексты, автор вводит понятие «издательский дискурс» в качестве обозначения «сложного феномена особой разновидности профессиональной деятельности», который имеет свою специфику – «аппарат издания, представленный прежде всего в многочисленных жанрах». Рассматривая какой-либо из цепочки текстов, формирующихся на базе основного в процессе текстовой деривации [Мельник, 2012], например, предисловие в качестве «жанра издательского дискурса», автор пытается подчеркнуть их коммуникативный потенциал. Несмотря на большую ценность сделанных Л. В. Викуловой наблюдений, нельзя не отметить, что использование понятия «издательский дискурс» кажется куда более целесообразным в рамках рассмотрения издательской деятельности и коммуникативных практик издательства, связанных с ней [Каверзина, Чернышов, 2013], и избыточным, когда речь идет об анализе собственно текстов готовых книг, поскольку представляется ненужным дублированием уже существующей терминологии, вполне отвечающей исследовательским задачам. Более уместно анализировать серийность наряду с остальными интертекстуальными связями в рамках исследования нарративного дискурса, как это делает Е. В. Козлов [2003], и обратиться к терминологии Жерара Женетта, выделявшего пять типов интертекстуальных взаимодействий, среди которых обозначены также паратекст и метатекст. Первый из них Женетт подробнейшим образом проанализировал в монографии «Паратексты: пределы интерпретации» (1987) [Genette, 1997]. Термин «паратексты» при характеристике издательских и других текстов, дополняющих базовый текст, берет на вооружение О. А. Орлова, которая также приводит рабочую методологию анализа издательских серий [2013]. Продолжая анализ вторичных издательских текстов в рамках методологии Ж. Женетта, нельзя не отметить, что их комплекс не исчерпывается одними лишь паратекстами, а содержит также метатексты и гипертексты, характеризующиеся высокой взаимопрони-цаемостью.

Общей точкой консенсуса исследователей является наблюдение, согласно которому издательские вторичные тексты (вне зависимости от того, обозначают их как «издательский дискурс», «периферийные тексты» или результат «многоступенчатой текстовой деривации») задают новое восприятие основного произведения и дополняют его смысл, а читатель может интерпретировать его с позиции, предложенной издателем. В самом простом варианте это достигается простым помещением текста в контекст серии, предполагающей определенную концепцию, тему и оформление, однако чаще всего издательство идет дальше и дополняет базовый текст целым рядом интерпретирующих дополнений. Таким образом, основное произведение преподносится в определенном контексте, а сопровождающие тексты делают акценты на строго определенных смыслах основного. В последнее время обращение к читателю через вторичные тексты становится едва ли не более важным, чем выстраивание диалога между конкретным произведением и его читателем напрямую. В то же время все больше внимания уделяется разработке и популяризации концепции книжной серии, объединяющей целый ряд разных книг.

Проиллюстрировать эти положения можно на примере книжных серий «Как это было», «Собрание сочинений», «Недетские книжки», «Встречное движение», «Для тех, кому за 10» и др. издательства детской литературы «Самокат». Мы сосредоточимся на одной из них.

Одна из ключевых серий издательства «Самокат» – «Как это было» 1 , появилась в

2012 г., в настоящий момент она насчитывает шесть книг: В. Драгунский «Он упал на траву» (2014), В. Шефнер «Сестра печали» (2014), В. Семин «Ласточка-звездочка» (2014), Б. Окуджава «Будь здоров, школяр» (2014), М. Козырева «Девочка перед дверью» (2015), М. Рольникайте «Я должна рассказать» (2015) (рис. 1).

Название серии акцентирует ее полудо-кументальную направленность – все включенные произведения написаны на основе личного опыта авторов, это так называемая «лейтенантская проза» 60-х гг. прошлого века, автобиографическая повесть Марьяны Козыревой о детстве, проведенном в ссылке, и личный дневник об испытаниях, выпавших на долю евреев в вильнюсском гетто и концлагерях, Маши Рольникайте. Каждая книга дополнена обширными (и зачастую уникальными) документальными материалами. В дизайне серии также сделан упор на документальность: все книги оформлены черно-белой графикой современных художников, едва ли не самых востребованных в области современной книжной иллюстрации, отсылающей нас к фотодокументам прошлых лет, на каждую обложку обязательно помещено изображение архивного документа: газетный лист своей эпохи, на котором «проявлен» рисунок (лейтенантская проза), кусок рукописного текста на иврите («Я должна рассказать» Маши Рольникайте) или фотография архивной папки с личным делом («Девочка перед дверью» Марьяны Козыревой). Адресанты серии – подростки и взрослые, стремящиеся узнать или переосмыслить недавнее историческое прошлое без мифов и домыслов. Коммуникативный посыл серии – узнать правду, «как это было», с помощью живых свидетельств эпохи и подтвердить их достоверность архивными материалами и научными исследованиями.

Вторичные тексты, созданные в качестве концептуальной презентации серии, помещены в аннотации каждой книги «Как это было». Приведем в качестве примера анно- тацию одной из книг серии, В. Шефнер «Сестра печали»: «Автобиографическая повесть Вадима Шефнера (1915–2002) “Сестра печали” продолжает “военную” серию “Самоката”. Название серии – “Как это было” – объясняет издательский замысел: рассказать о Великой Отечественной войне честно и объективно – насколько это возможно. Честность гарантируют имена авторов: это русские писатели-фронтовики, очевидцы описываемого, люди с безупречной личной и творческой репутацией. Объективность, мы надеемся, обеспечит “научный аппарат”: в каждой книге серии художественное произведение дополняется статьей историка, излагающей сегодняшний взгляд на описываемые события.

Повесть “Сестра печали” – о ленинградцах, чья юность пришлась на начало 1940-х гг. Герои книги – девушки и юноши, друзья и подруги – одни со студенческой скамьи уйдут на фронт, другим на долю выпадут бомбежки, голод и холод блокады».

Курсивом мы выделили ту часть аннотации, которая посвящена не данной конкретной книге, а раскрытию замысла серии в целом. Отсюда видно, что в данной аннотации, как и во всех других подобных текстах «Как это было», презентации серии уделено больше места, чем собственно изложению краткого содержания основного текста, хотя обычно вторичные тексты этой разновидности посвящены исключительно рассказу о базовом тексте и указанию его читательского адреса. После того, как в серию были включены произведения не только о войне, краткую концепцию, изложенную в каждой аннотации, переписали: «Новой книгой серии “Самокат” расширяет границы серии – теперь это уже не история войны в текстах очевидцев и комментариях историков, а шире – история России в ХХ веке. Но стремление к объективности и “автобиографичности”, подробные пояснения внутри книги – все это остается неизменным» [Козырева, 2015. С. 2]. Это лишний раз демонстрирует, какое значение издатели придают не только собственно базовому произведению, а серии как самостоятельному семиотическому образованию.

Как уже упомянуто, каждый базовый текст, изданный в рамках серии «Как этой

Рис. 1 . Обложки серии книг «Как это было» издательства «Самокат»

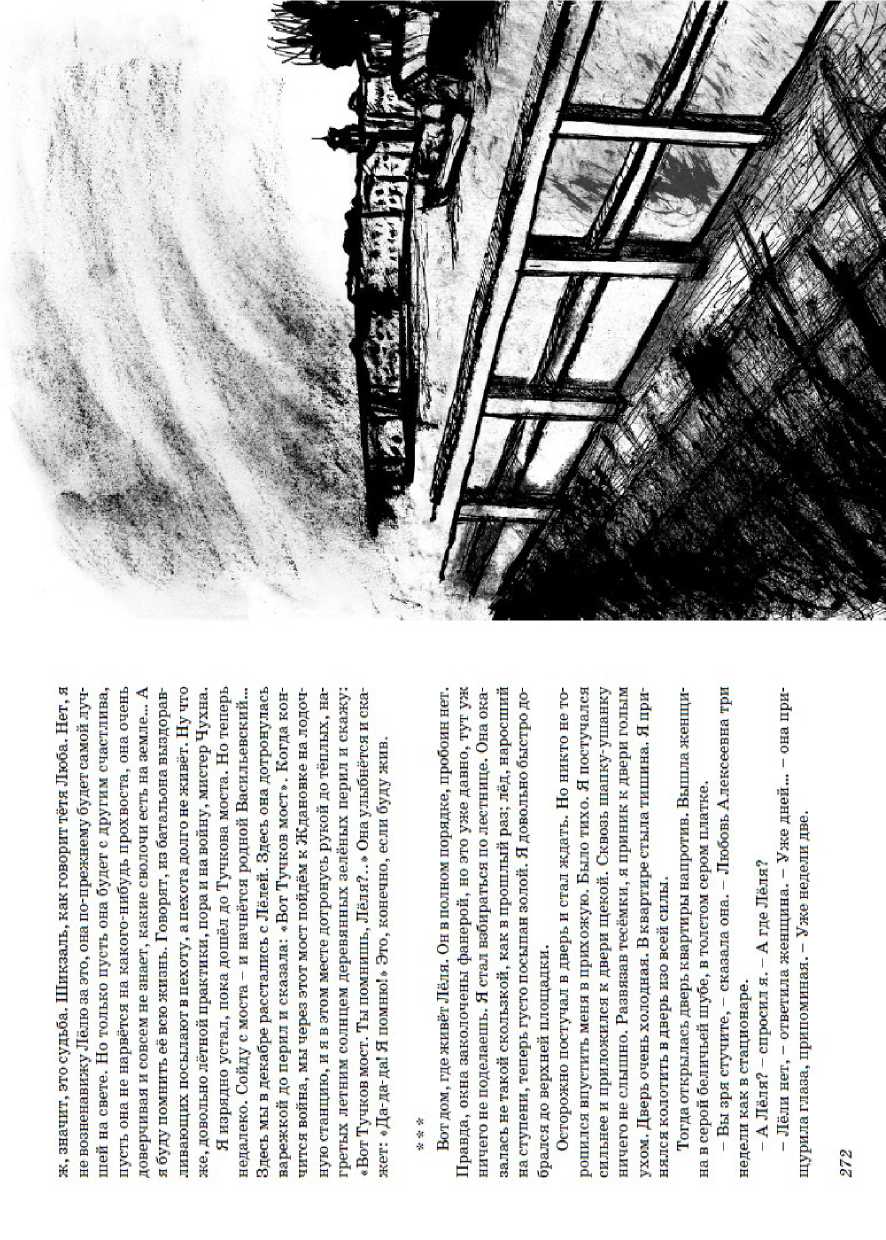

было» сопровождается статьей историка (рис. 2), в которой с научной точки зрения говорится о месте и времени, описанных в литературном произведении, и другими документальными материалами. При этом художественный текст проиллюстрирован графическими работами современного художника (рис. 3), а дополнительные материалы – фотографиями хроники и фотокопиями документов (рис. 4), что подчеркивает различие двух взглядов, субъективного, подверженного эмоциям и самоцензуре, и объективного, сформированного в соответствии с научной методологией, и задает формат восприятия книги и серии в целом.

Вторичные тексты, связанные с позиционированием серии “Как это было”, выходят за пределы материальных носителей базовых текстов – книг – и находят место в медиапространстве. Концепция серии разъясняется в пресс-релизах, подготовленных издательством для каждой из книг. Редактор серии Илья Бернштейн регулярно рассказывает о замысле “Как это было” и его реализации в интервью: «Идея создания серии «Как это было» возникла в тот момент, когда было уже очевидно, что в обществе нарастает идеологическое противостояние и оружием в нем становится, в частности, история войны. У меня была задача – вывести тему из идеологического противостояния, поднять ее над этой схваткой» [Долгошева, 2015]. Работая над изданием первых книг серии, И. Бернштейн подробно описывал в личном блоге на платформе LiveJournal (schwarzort. livejournal.com) процесс работы над текстами, указывал, какие редакторские (в том числе цензурные) изменения вносились в текст по мере переизданий, и подчеркивал то обстоятельство, что в рамках серии восстанавливаются и публикуются исключительно первоначальные, авторские редакции. Для последней книги серии, презентация которой прошла на книжной ярмарке non/fiction в конце 2015 г., редактор создает специальный сайт zip-files.info, на котором размещает документы и фотографии из архива автора, а также двадцать три видеоролика со свидетельствами очевидцев и другими рассказами о Холокосте в Восточной Европе (именно этой теме посвящена книга Маши Рольни-кайте «Я должна рассказать»). Таким обра- зом, тексты, включенные в серию «Как это было», представляют собой уже не только разнообразный письменный нарратив, составленный базовыми и вторичными текстами разных жанров и размещенный на материальных и мультимедийных носителях, а расширяются до полноценного гипертекста, объединенного усилиями издательства тематически и идейно.

В конечном итоге вторичные тексты книг серии «Как это было» формулируют многомерное коммуникативное обращение: они свидетельствуют об исторической достоверности с помощью документальных статей, обращаются к современной эстетике благодаря новаторскому оформлению, сообщают, что серия составлена из востребованных сегодня у читателя переизданий текстов советской литературы, а также имеют выраженную правозащитную, гуманистическую направленность – в них нет ни романтизации войны, ни малейшего намека на оправдание принципа «цель оправдывает средства» со стороны власть имущих. Этими ограничивающими друг друга и заранее интерпретирующими смысл базового текста посылами издатель как будто задает строгие критерии отбора читателей, готовых вступить в сложный диалог, в рамках которого им предстоит понять многословный концепт серии и внутри этого серийного контекста прочитать текст произведения так, как его видит издатель. Не случайно в одной из последних рецензий резюмируется: «Весь “сопроводительный аппарат” четырех книг настроен – параллельно художественным текстам – на упорно-непрерывное объяснение с читателем, – почему и отчего так важна издательству вся эта необычная история, серия одинаково оформленных книжек, словно бы обернутых в газеты военных времен, поверх которых углем и мелом прорисованы те или иные графические наброски» [Крюков, 2015].

Рассматривая книжную серию в рамках коммуникативного подхода, где получатель информации является активным участником процесса коммуникации и продолжает его, нельзя не обратить внимание на то, что книжная серия в целом и каждая отдельная ее книга, взаимодействуя с читателями, вызывают появление посттекстов. В отзывах r Ф

Q. C 6 C

Я о си 3 5

5| I

*

*

00 to

I eo to <31

Рис. 2 . Фрагмент статьи историка С. Дудкина в книге В. Шефнера «Сестра печали» (М.: Самокат, 2014) серии «Как это было»

Рис. 3 . Иллюстрация Анны Романовой из книги В. Шефнера «Сестра печали» (М.: Самокат, 2014) серии «Как это было»

Рис. 4 . Фрагмент статьи историка С. Дудкина в книге В. Шефнера «Сестра печали» (М.: Самокат, 2014) серии «Как это было»

читателей и критиков на книги серии практически всегда видно, что базовый текст книги – собственно художественное произведение – воспринят не сам по себе, а в контексте дополнительных материалов, предложенных издателем. В качестве примера можно привести один из читательских отзывов, размещенный на сайте интернет-магазина «Лабиринт»: «Для меня, человека 51 года, в семье которого свято чтят подвиги военные (семья пережила блокаду в Ленинграде) – открытием была биография Булата Окуджавы (о ней прочла в статье Ольги Розенблюм) и материалы, собранные Станиславом Дудкиным о боевых действиях на Кавказе, в которых и участвовал «школяр» Булат Окуджава, ушедший на фронт в 17 лет...Маленькие черно-белые фотографии – скудные свидетельства той эпохи, все оформление книги – ценно, настраивает на восприятие войны такой, какой она была» (Ирина Яковлева). Так постоянно расширяется условное пространство гипертекста книжной серии «Как это было», жизнеспособность которого подсказывает еще один эффективный путь выживания печатной книги в цифровом мире: усиливать коммуникативный потенциал базового текста уникальными вторичными текстами разных жанров и типов, задающими новый контекст в рамках конкретной ограниченной серии.

Список литературы Коммуникативные практики в серии книг для детей

- Баженова Е. А., Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование. Учеб. пособие: М.: Флинта, Наука, 2008. С. 230-253.

- Викулова Л. Г. Издательский дискурс в системе общения «автор - издатель - читатель» // Вестн. ИГЛУ. 2012. № 2 (18). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/izdatelskiy-diskurs-v-sisteme-obscheniya-avtor-izdatel-chitatel (дата обращения 04.10.2015)

- Викулова Л. Г., Иванова Н. С. Лингвопрагматические особенности прикнижной аннотации во французском издательском дискурсе // Magister Dixit. 2014. № 2 (14). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lingvopragmaticheskie-osobennosti-priknizhnoy-annotatsii-vo-frantsuzskom-izdatelskom-diskurse (дата обращения 06.10.2015).

- Григорьянц Е. И. Книжная серия как инструмент стимулирования читательских интересов // Вестн. СПбГУКИ. 2012. № 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/knizhnaya-seriya-kak-instrument-stimulirovaniya-chitatelskih-interesov (дата обращения 08.10.2015).

- Долгошева А. Издатель Илья Бернштейн: сегодня книгам о войне нужны комментарии // Афиша Plus. Главные события недели. 2015. 17 февр. URL: http://calendar.fontanka.ru/articles/2245/ (дата обращения 12.12.2015).

- Каверзина А. В., Чернышов М. Ю. Подход к исследованию дискурса, связанного с издательской деятельностью. Описание системы характеристик дискурсивных отношений // Вестн. ИГЛУ. 2013. № 1 (22).

- Козлов Е. В. Серийность в паралитературе: интратекстуальные образования и издательские серии // Массовая культура на рубеже XX-XXI веков: Человек и его дискурс: Сб. науч. тр. М., 2003. С. 201-211.

- Козырева М. Девочка перед дверью. М.: Самокат, 2015.

- Крюков П. «В затылки наши круглые глядят…» Военная серия «Самоката». Детское чтение с Павлом Крюковым // Новый мир. 2015. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2015/5/21kru.html

- Мельник Н. В. Дериватологическая интерпретация вторичных текстов разных типов // Вестн. ЧелГУ. 2012. № 13.

- Орлова О. А. Серийность современной массовой литературы как фактор "формовки читателя" // Текст. Книга. Книгоиздание. 2013. № 1 (3).

- Поветьева Е. В. Проблемы теорий интертекстуальности в современном языкознании // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012. № 8. С. 39-44.

- Сергеева О. В. Книги как медиа // Вестн. ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2011. № 7-13.

- Шиян К. Четыре главных тренда на рынке электронных книг // ИТ-бизнес. 13.11.2013. URL: http://www.crn.ru/news/detail.php?ID =86023 (дата обращения 22.12.2015).

- Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambrige, University Press, 1997, 427 p.