Коммуникативный статус личности: методология исследования

Автор: Мамедов Агамали Куламович, Коркия Эка Демуриевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Интеграция в общество является главным условием формирования и развития личности, основой ее деятельностного начала. Морально-нравственные аспекты и социокультурные коды определяют феномен личности как социального актора. Одним из важнейших аспектов взаимодействия личности с обществом являются интегративно-социальные особенности индивида. Каждый человек является субъектом и объектом межличностных взаимодействий, в ходе которых формируется коммуникативное поле. Именно в этом поле взаимоотношений создается коммуникативная модель личности. В статье показано, что коммуникативный статус личности обладает особыми культурными и коммуникативными характеристиками. Авторами отмечается, что основные черты коммуникативной личности обусловлены совокупностью индивидуальных свойств и особенностей, которые обеспечивают умение выбрать точную схему передачи информации в конкретной ситуации, адекватно воспринимать социальную информацию. Рассмотрены определяющие параметры коммуникативной личности: мотивационный, когнитивный и функциональный. Показано, что социально-экономические, политические, социокультурные и иные аспекты социально-коммуникативного пространства создают условия для усвоения личностью навыков, умений, знаний, способностей, предоставляют возможности реализовывать их в полном объеме, оказывают мощнейшее влияние на развитие и саморазвитие личности. Социально-коммуникативная среда изменяет личность и под воздействием личности трансформируется сама.

Коммуникативное пространство, модель личности, культура, общество, ценности, глобализация, коммуникативная личность, актор, лидер коммуникационных процессов

Короткий адрес: https://sciup.org/14940271

IDR: 14940271 | УДК: 316.28:316.47 | DOI: 10.24158/spp.2018.2.6

Текст научной статьи Коммуникативный статус личности: методология исследования

Феномен личности является безусловным объектом исследования большого спектра наук, что обусловило неоднозначность определений. Многомерное теоретическое осмысление понятия «личность» определяется сложностью как самой структуры феномена и его типологии, так и многих условий, влияющих на саморефлексивность существования и реализации социокультурных, твор- ческих, нравственных аспектов личности в обществе. Вместе с тем именно многомерность феномена личности во всех научных концепциях и теориях признается ее сущностной характеристикой. Для детального анализа обычно оперируют понятиями «индивид» и «человек», которые выступают смежными, но отнюдь не однозначными понятиями. Исследователи отмечают, как правило, смысловые аспекты каждого понятия: «индивид» – биологическое начало, «человек» – социальная природа. Понятие «личность» глубже, в данное понятие вкладываются смысловые характеристики, определяющие внешнюю социальную и внутреннюю индивидуальную природу человека. Внешняя природа личности обусловливает наличие социальных ролей, в процессе реализации которых личность проявляется как социальный феномен, как актор социальных процессов. Внутренняя природа представляет собой синтез социально-психологических смыслов, ориентаций, ценностных установок, которые определяют индивидуальную сущность личности, ее способности и предполагаемую меру социализации. Именно ценностные установки, нравственные и моральные аспекты, социокультурные коды определяют феномен личности как социального актора, выступая атрибутами социализации личности. Внешняя и внутренняя природа определяет процесс интеграции человека в социум и проявляется в нем. Интеграция в социум – главное условие формирования и развития личности, основа ее деятельностного начала. Собственно говоря, именно социальное поле актуализирует творческий и иной потенциал конкретного индивида, способствуя возможности личности проявлять сущностные и ценностно-культурные характеристики [1, с. 559].

Одним из важнейших аспектов взаимодействия личности с социумом являются интегративно-социальные особенности индивида/человека, в которых ярко проявляется природа личности, актуализируются способности, творческий, деятельностный, социокультурный потенциал, на которых строятся отличия в цепочке «индивид – человек – личность». Каждый человек является субъектом межличностных взаимодействий, в ходе которых формируется коммуникативное поле – та система связей и взаимоотношений, система бытия социума в целом, в которых он формирует и реализует стратегии и диспозиции своего поведения, определяет меру проявления индивидуальных ценностно-нравственных и культурных установок и их соответствия общественным нормам и ценностям. Именно в этом поле взаимоотношений создается коммуникативная модель личности.

Коммуникативная личность – понятие сравнительно новое, изначально оно являлось объектом исследования лингвистов и рассматривалось как участник той или иной коммуникации, субъект/объект речевого воздействия, что было исторически оправданно. Повышение интереса к данному феномену началось в 1980-е гг. в связи с развитием исследований в области искусственного интеллекта [2, с. 48–57]. Стремительный рост средств коммуникации, увеличение объема информационных потоков, инструментов воздействия и способов обработки, использования, анализа и хранения информации привели к кардинальным изменениям в процессах взаимодействия людей в социуме. Информационная составляющая жизни социума, обусловившая базис новой культурноцивилизационной парадигмы, определила и значительные изменения в понимании процессов коммуникации в целом и роли личности в этих процессах в частности [3, с. 29–31]. Коммуникативная личность как участник и/или актор коммуникативных процессов, сущностные характеристики которого позволяют объяснить и осмыслить парадигмальные трансформации социума, становится центральным понятием гуманитарного знания. Необходимо отметить, что появление термина «коммуникативная личность», безусловно, связано с расширением сферы исследования проблематики личности в рамках языковедения. В исследовании феномена языковой личности в отечественной науке выделяется три основных подхода:

-

1. Понятие «языковая личность» шире понятия «коммуникативная личность» [4, с. 70]. Языковая личность предстает в четырех ипостасях: мыслительной, языковой, речевой, коммуникативной и трактуется как «суперкатегория».

-

2. Понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность» не разграничиваются. Языковая личность в условиях общения рассматривается как коммуникативная личность [5].

-

3. Понятие «коммуникативная личность» шире понятия «языковая личность». Российский исследователь В.П. Конецкая считает, что понятие «коммуникативная личность» предполагает характеристики, связанные с выбором не только вербального, но и невербального кода коммуникации, с использованием искусственных и смешанных коммуникативных кодов, обеспечивающих взаимодействие человека и машины [6, с. 15].

Определения данных понятий лежат в плоскости сущностных характеристик самого феномена личности. Личность – феномен социального проявления. Выражением социального проявления выступает язык, носителем которого является языковая личность – индивидуальный речедея-тель [7], структура и сущностные характеристики которого стали объектом исследований в рамках языковедения. Но в процессе рассмотрения языка как инструмента общения, как способа реализации мыслей, понятий, идей и т. п. проблематика личности вышла за рамки языковедения, лингвистики, и исследователи начали затрагивать социальные, культурные и иные аспекты феномена личности. Это закономерный процесс, так как именно социально-культурное поле является тем про- странством, в котором язык становится средством коммуникации и в котором проявляются как лингвистические аспекты, так и аспекты взаимодействия коммуникаторов. В данном контексте язык становится объектом не столько лингвистики, сколько социологии, философии и иных наук. Именно для объяснений данного контекста социальных проявлений языковых характеристик и смыслов вводится понятие «коммуникативная личность». Социальная доминанта коммуникативной личности послужила базисом для концепций коммуникативной личности. Первая модель коммуникационной личности была предложена В.П. Конецкой в рамках социологии коммуникации. Исследователь определила коммуникативную личность как одно из проявлений личности, обусловленное совокупностью индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются степенью ее коммуникативных потребностей, когнитивным диапазоном, сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно коммуникативной компетенцией - умением выбора коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации [8]. Автор обосновывает версию, согласно которой языковая личность становится коммуникативной, когда инкорпорируется в социальные структуры различных типов [9], вступает во всякого рода взаимодействия/коммуникации, проявляя индивидуальные характеристики.

Выделяют три основных параметра, определяющих характер коммуникативной личности. Мотивационный параметр определяется индивидуальными потребностями личности, которые выступают мощнейшими мотиваторами коммуникации. С одной стороны, наличие мотивационных потребностей является условием вступления личности в коммуникационный процесс, а с другой - совокупность мотивационных потребностей характеризует индивида как личность. Так, В.П. Конецкая рассматривает мотивационную потребность с позиций вариативности лингвистического воздействия (коммуникативная установка) в коммуникативном процессе. Вместе с тем лингвистическое воздействие (коммуникативная установка) выступает внешним проявлением мотивационного характера коммуникативной потребности. Внутренняя природа ее глубже и отражает в целом иерархию потребностей А. Маслоу [10]. Индивид, формируя в собственном поле жизнедеятельности те или иные потребности, коррелирует их реализацию с полем жизнедеятельности определенной социальной группы, членом которой он является, и/или общества в целом. Стремясь к удовлетворению потребностей, он вступает во взаимодействие с окружающей средой, формирует и реализовывает стратегии воздействия на потенциальных коммуникаторов, используя те или иные средства / коммуникативные установки, отражающие его ценностные ориентации, моральные и нравственные принципы и т. п.

Второй параметр коммуникативной личности имеет когнитивный характер, где коммуникативная личность рассматривается с позиций интеллектуально-эмоциональных индивидуальных характеристик. Коммуникативная личность воспринимает получаемую информацию с позиций индивидуального социального опыта, образования и иных факторов. Эти факторы обусловливают и силу воздействия на другого коммуникатора, и способность личности к самоидентификации и самооценке в конкретных ситуациях. Важным моментом в коммуникативных процессах является проявление личностью индивидуальной способности применения социально обусловленных установок и норм. Именно вариативность социально принятых мер позволяет индивиду проявлять себя как личность посредством индивидуальных личностных характеристик [11, с. 49].

Третий, функциональный параметр проявляется в деятельностном характере коммуникативной личности и обусловливается, согласно модели В.П. Конецкой, в практическом применении индивидуальных средств коммуникации - как вербальных, так и невербальных. Набор таких средств и умение их применять позволяют личности проявлять себя в коммуникационном процессе: в построении диалогов, усилении высказываний, способности выбирать и применять те или иные коммуникативные коды, как индивидуальные, так и принятые в социуме и т. п.

Сходные параметры выделяются Р. Димблби и Г. Бертоном: потребности, комплекс знания - верования - стереотипы - предположения - ценности - (предшествующий) опыт, обратная связь в процессе коммуникации (восприятие собеседника и его сообщений, самопрезентация, выбор и взаимооценка ролей, эмоциональное состояние) [12]. Вместе с тем указанная модель имеет некоторую ограниченность в понимании феномена личности, которая обусловливается онтологическим смыслом понятия «коммуникативная личность». Согласно В.П. Конецкой, коммуникативная личность - одно из проявлений личности. Форму проявления личности автор ограничивает совокупностью психолингвистических параметров, доминирующих в проявлении личностью своих коммуникационных способностей. При этом социально-коммуникационные детерминанты личности отходят на второй план.

В моделях коммуникационной личности, предложенных В.Б. Кашкиным, типология основывается на внутреннем психокоммуникативном потенциале личности, который выступает доминантной поведенческой установкой коммуникационного взаимодействия. В.Б. Кашкин определяет коммуникативную личность как совокупность индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная компетенция индивида [13], и выделяет четыре модели/типа коммуникативной личности: доминантный, мобильный, ригидный и интровертный. Сущностные черты психотипа личности, лежащие в основе каждой модели, характерным образом определяют тип коммуникативной личности. Именно эти базисные установки психологического плана делают коммуникативную модель личности ограниченной. Вместе с тем данная модель определяет коммуникативную личность только с позиций индивидуальных стратегий и тактик, которые реализуются исключительно под влиянием психофизиологических характеристик. В то же время практика жизнедеятельности общества на всех его уровнях показывает, что проявление сущностных характеристик того или иного психотипа в процессе коммуникации определяется в большей степени социальными и иными факторами, под влиянием которых индивид корректирует свой психотип под окружающую среду, адаптируясь к ней. Первичными становятся социальные роли, которые выполняет индивид (добровольно или под воздействием внешних факторов).

Социальный фактор доминирует в модели коммуникативной личности В.И. Карасика. Исследователь выделяет три аспекта, характеризующих поведение личности в коммуникативных процессах: аксиологический, гносеологический и поведенческий. Данное определение коммуникативной личности позволяет осмыслить феномен личности как участника коммуникативного процесса и выявить социальные механизмы, с помощью которых личность актуализирует индивидуальные характеристики в социально-коммуникативном поле, приобретая тот или иной статус.

Аксиологический аспект охватывает ценностно-этическое поле, которое включает в себя комплекс универсальных социокультурных, морально-нравственных ориентаций, установок и норм поведения, закрепленных в утилитарных высказываниях, текстах, правилах. Ценностноэтические ориентации выполняют функцию социального самоопределения индивида в коммуникативном пространстве. С помощью социально принятых ценностно-этических установок, норм и ориентаций индивид/личность коррелирует свою оценку реальности, определяет собственные стратегии и тактики коммуникационного поведения. Смыслообразующие планы ценностно-этических ориентаций и установок определяют совокупность содержания желательных состояний реальности, интегрируют для социума и мотивируют личность на готовность их принять/отторг-нуть для реализации. На основе ценностных ориентаций личность делает социально одобряемый выбор в жизненно значимой ситуации. С другой стороны, аксиологический аспект дает возможность интегративной оценки участников коммуникативного процесса, в ходе которой открывается возможность выяснения роли личности в системе социальной коммуникации.

Когнитивный аспект включает совокупность познавательных ориентаций, с помощью которых формируется представление о мире, жизни социума, своем месте в нем, а также о том, что возможно и допустимо в обществе, о причинно-следственных связях в окружающей действительности и собственной жизнедеятельности [14]. Когнитивная сфера ориентирует поведение личности в коммуникативных процессах. Личность, проявляя познавательный кругозор, воспринятые когнитивные установки, делает выводы из приобретенных знаний. Гносеологический опыт личности проявляется посредством операционально-динамических характеристик, позволяющих личности вырабатывать знания и на их основе строить коммуникативные стратегии и тактики. Реализация когнитивного потенциала определяет статус личности в коммуникативном поле.

Поведенческий аспект в структурном поле коммуникативной личности охватывает спектр социолингвистических (гендерных, возрастных, образовательных, национальных и т. п.) и паралингвистических (речевых, интерактивных, дискурсивных и т. п.) инструментов коммуникативного взаимодействия. Поведенческие характеристики коммуникативной личности соотносятся с социальным функционированием личности, реализацией личностью своих индивидуальных интеллектуальноэмоциональных характеристик, корреляцией личностных ценностно-этических установок с социально принятыми нормами и правилами посредством когнитивного и социального опыта.

Следовательно, осмысление сущностного содержания коммуникативной личности лежит в плоскости ее понимания личности как таковой. Социологическое понимание феномена личности онтологически определяет доминанту ее социального начала. Социальная природа, проявляясь в социальном коммуникативном поле, актуализирует именно те свойства и качества характера, те способности, которые делают индивида личностью. Реализовать их индивид может лишь в коммуникационных процессах: общении, творческом и деятельностном взаимодействии с членами социума, в различных социальных институтах. Таким образом, коммуникации – условие жизнедеятельности личности, естественная форма существования человека. Личность как homo communicates («человек общающийся») сосредоточивает в себе весь социальный пласт надприродного начала: язык, культуру, науку и т. п.

Система социально значимых свойств и качеств коммуникативной личности наиболее полно раскрывается в теории коммуникации Д.П. Гавра, обосновавшего трансакционную модель коммуникативной личности. Данная модель рассматривает структуру коммуникационной лично- сти, состоящую из двух подсистем: внутренней (подсознание и сознание) и внешней (поведения).

Актуализация этих подсистем происходит в конкретной ситуации через коммуникативное дей- ствие, и, согласно Д.П. Гавре, совокупность характеристик этих подсистем проявляется посред- ством четырех компонентов (рис. 1).

Рисунок 1 - Трансакционная модель коммуникативной личности (по Д.П. Гавре)

В данной модели важным условием жизнедеятельности коммуникативной личности является возможность выступать в различных ситуациях и как коммуникатор, и как реципиент, поскольку процесс накопления и использования информации идет многосторонне - по каналам «прямая/обратная связь».

Рассматривая сущностные характеристики феномена «коммуникативная личность» общепринятыми в гуманитарных науках методологиями исследования, которые обладают наибольшей полнотой, системностью и комплексностью, необходимо выделить деятельностное начало как фактор жизнедеятельности личности в коммуникативных процессах. Оно обусловливает реализацию всего комплекса сущностных характеристик коммуникативной личности, определяет глубину ее рефлексии на события коммуникативного поля, качество выполняемых функций, с помощью которых личность выступает субъектом/актором коммуникативного процесса. Деятельностное начало выступает интегрирующим началом, связывающим воедино внутренние характеристики коммуникативной личности и детерминирующим ее социальные практики коммуникации, в которых эти характеристики проявляются, реализуя личностные стратегии общения. Деятельностное начало как базис реализации коммуникационной личности обусловливает системность, последовательность и устойчивость коммуникативных процессов, так как в зависимости от конкретной ситуации коммуникативная личность функционирует посредством комплекса выполняемых социальных ролей, сквозь призму которых реализуется ее сущностный потенциал. В данном контексте коммуникативная личность как носитель деятельностного начала понимается в широком смысле этого определения: коммуникативная личность включает в себя весь спектр социально-коммуникативных связей, взаимодействий, личностных и социальных контактов, посредством которых реализуется комплекс социальных отношений и регулируются социальные процессы. Локусом контроля выступают социально-культурные ценностные ориентации, через которые коммуникативная личность регламентирует поведенческие формы своих социальных ролей, коррелируя их с социальными нормами и ценностными ориентациями. Обмен информацией как форма реализации деятельности в данном случае уже не представляет собой схему «коммуникатор - реципиент», а включает широкий спектр социокультурных и социопсихологических факторов, обусловливающих те или иные формы коммуникационного взаимодействия.

Анализ представлений о природе коммуникативной личности, доминанты деятельностного начала ее социального функционирования обусловливается личностным целеполаганием, которое коррелируется с ожиданиями как самой личности, так и определенной социальной группы и общества в целом. В данном случае мы говорим о стратегических и оперативных целях коммуникативной личности, в рамках достижения которых актуализируются основные механизмы ее внутренних характеристик, происходит реализация ее потребностей и стремлений. Конечным результатом этого процесса выступает получение личностью определенного коммуникативного статуса, т. е. определенного места.

Коммуникативный статус личности показывает эффективность ее социализации в коммуникативном поле, ее становление и развитие, усвоение социально-коммуникативного опыта, реализуются социально-психологические, социокультурные и морально-нравственные характеристики. Комплекс личностных характеристик определяет, согласно теории А. Маслоу, иерархию потребностей личности. Потребности формируют мотивационный аспект в поведении коммуникативной личности, который, в свою очередь, определяясь когнитивными личностными установками, формирует поведенческие формы коммуникативной личности, ранжируя цели для их реализации в коммуникативном пространстве. Аналогично мы можем говорить о том, что личностные характеристики и потребности, формируя целеполагание личности как участника коммуникативных процессов, создают иерархию личностных коммуникаций: внешних и внутренних. Личностные коммуникации образуют коммуникативное поле, в котором способность и готовность личности осуществлять комплекс личностных коммуникаций, выполнять определенные социально-коммуникативные роли обусловливается широким диапазоном коммуникативных знаний, умений и навыков, т. е. коммуникативных способностей и компетенций деятельности личности в микро- и макросистемах коммуникативного социума.

Коммуникативные способности личности проявляются посредством социальных знаний и умений, которые личность приобретает в процессе социализации. Эти знания и умения аккумулируют социальный опыт личности, позволяют ей в определенных ситуациях оперировать известным набором поведенческих форм и реализовывать известные социальные роли, приемлемые в данной ситуации.

Социальный опыт коммуникативной личности детерминирует эффективное участие личности в коммуникативных процессах, которое усиливается или не усиливается в зависимости от психотипа коммуникативной личности. Так, например, доминантный тип коммуникативной личности, обладая определенным набором психологических характеристик (уверенностью, силой воли и т. п.), способен оказывать мощное психологическое воздействие на реципиентов, подавляя их эмоционально. Ригидный и интровертный типы в большей степени эмоционально зависимы от доминантного типа. Но вместе с тем степень приобретенных социальных знаний и навыков дает возможность коррелировать статус личности в коммуникативном пространстве, и тот же интровертный тип, обладая значимым социальным опытом, имеет большую возможность занять статусное место актора в коммуникативном процессе, а ригидная коммуникативная личность, используя свой опыт в предыдущих коммуникативных процессах, - стать лидером-коммуникатором.

Так, коммуникационный потенциал личности, включающий комплекс социально-психологических характеристик (коммуникационную одаренность, коммуникативную харизму, навыки информационно-коммуникационных взаимодействий, умения использовать вербальные и невербальные способы общения, способность к самосовершенствованию и т. п.) формирует целеосознанную мотивацию, побуждающую личность к деятельностной коммуникативной активности, в процессе которой достигается статусный уровень в иерархии коммуникационного пространства.

Можно констатировать, что коммуникационные способности представляют собой системный алгоритм, главным компонентом которого является совокупность социально-психологических установок, внутреннего потенциала личности, посредством которых осуществляется взаимодействие в коммуникационном пространстве, влияние не только на других коммуникаторов/ре-ципиентов, но и на процессы социальной коммуникации в целом. В настоящее время ввиду значительного усложнения коммуникационных процессов под влиянием научно-технического прогресса, их кардинальной трансформации и приобретения ими глобальных масштабов недостаточно проявлять только коммуникативные способности. Стремительное развитие средств коммуникации привело к появлению качественно новых форм коммуникационных взаимодействий, основой которых стали наукоемкие технологии [15, с. 59]. Умение создавать, получать, перерабатывать и использовать информацию стало главным условием участия в коммуникационных процессах. На первый план выходит коммуникативная компетентность, совокупность интеллектуального потенциала личности, в котором уровень воспитания и образования позволяет обобщать и использовать на практике опыт предшествующих поколений, создавать инновационные практики. Умение проявлять этот потенциал, устанавливать и поддерживать те или иные контакты обусловливает качество решения тех или иных задач, стратегий, которые вырабатывает личность. Коммуникативные компетенции личности определяют эффективность и качество средств коммуникационного взаимодействия, с помощью которых коммуникант может влиять на коммуникативные процессы, управлять, регенерируя инновационные формы взаимодействия. Полем реализации коммуникативной компетенции выступают различные сферы социума, в которых личность проявляет свой знаниевый потенциал [16].

Необходимо отметить, что главным условием проявления коммуникационной компетенции, доминантной установкой которой становится не социально-психологический аспект личности, а ее знания и умения, являются социально-экономические, политические и иные аспекты жизнедеятельности социума или конкретной социальной группы. В рамках общества (социальной группы) личность выступает не столько коммуникатором/реципиентом, участвующим в обмене информацией, сколько актором, способным влиять на коммуникативные процессы в рамках компетенций. В структуре коммуникативных компетенций можно выделить такие элементы, как:

-

– знания, включающие как индивидуальный научный опыт личности, так и обобщенный опыт человечества, полученный и переработанный ею в процессе обучения. На основе знание-вого опыта личность получает возможность формировать и применять на практике причинноследственные связи явлений и событий социума, управлять ими, трансформировать в зависимости от собственных потребностей и ожиданий социума. Знаниевый компонент компетентности определенным образом позволяет личности регенерировать те информационно-коммуникационные потоки и процессы, в которых она участвует. Соответственно, чем объемнее и содержательнее коммуникационные знания, тем больше у личности возможностей влияния на коммуникативные процессы. В данном случае и коммуникативный статус личности возрастает;

-

– умения, получаемые личностью в процессе коммуникативного опыта как лично, так и на основе полученных знаний. Используя коммуникативный опыт, личность в зависимости от индивидуальных потребностей и мотиваций формирует те коммуникационные механизмы и инструментарий, которые позволяют ей наиболее эффективно использовать полученные знания;

-

– навыки, представляющие собой совокупность коммуникативных сознательных действий, обусловливающих рефлексию личности как реакцию на коммуникативные ситуации. Коммуникативные навыки позволяют мобильно и эффективно адаптироваться в «мерцающей реальности».

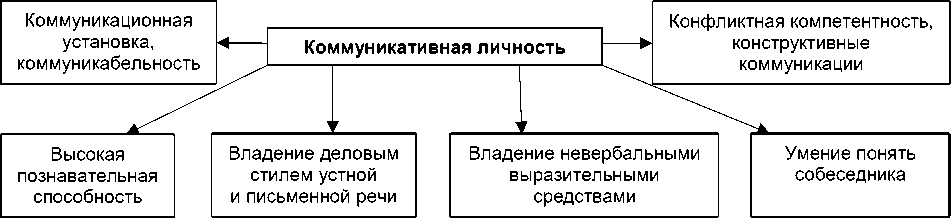

В совокупности коммуникационные способности и компетенции определяют коммуникационный потенциал личности. Общая схема коммуникативной личности как носителя коммуникативных способностей и компетенций (рис. 2), показывает, что в ее включен весь комплекс социальных и психологических характеристик, позволяющих личности не только оперировать информационными потоками, но и, применяя свои способности и компетенции, использовать всю совокупность коммуникационных инструментов, средств и методов для полноценной жизнедеятельности. Способности и компетенции позволяют личности в большей или меньшей степени реализовывать свои психофизические характеристики, играть те или иные социальные роли.

Рисунок 2 – Характерные особенности коммуникативной личности

В зависимости от того, с какой полнотой и оптимальностью личность использует потенциал коммуникативных способностей и компетенций, определяется ее коммуникативный статус.

Можно выделить три уровня статусной иерархии в коммуникативном пространстве:

-

– участник коммуникативных процессов. Личность может выступать коммуникатором и/или реципиентом, передающим или принимающим информацию. В процессе коммуникативного взаимодействия личность применяет свои способности и компетенции, проявляет личностные психологические характеристики. По сути, личность является потребителем информации и не оказывает влияния на коммуникативные процессы;

-

– актор коммуникативных процессов. В данном случае можно говорить о способности личности эффективно и полномасштабно получать, перерабатывать и использовать информацию, реализовывать коммуникационный потенциал и создавать инновационные стратегии и тактики. Актор коммуникативных процессов – уже не потребитель информации, вступающий в коммуникационные взаимодействия, он творец нового, способный влиять на процессы коммуникации и на коммуникационный социум в целом;

-

– лидер коммуникационных процессов. В данном случае можно говорить о проявлении таких аспектов, как способности аккумулировать и применять знания, навыки, компетенции, жизненный и социальный опыт для выработки значимых стратегий и тактик, согласно которым будут строиться деятельность и поведение всего коммуникативного социума. Коммуникативный лидер, используя весь комплекс коммуникативных ресурсов (как личностных, так и социальных), оптимизирует свой опыт и компетенции для управления коммуникативным сообществом.

Однако необходимо назвать важный фактор, оказывающий решающее воздействие на формирование коммуникативного статуса личности – социально-коммуникативную среду, в которой формируется, социализируется и функционирует личность. Социально-коммуникативное пространство главным образом создает условия для получения навыков, умений, знаний, способностей личности и предоставляет или не предоставляет возможности реализовывать их в полном объеме. Социально-экономические, политические, социокультурные и иные детерминанты социально-коммуникативного пространства оказывают мощнейшее влияние на те преобразования, которые происходят с личностью в процессе их развития и совершенствования. Ценностные, морально-нравственные ориентиры определяют установки воспитания и образования личности, получения ею объема необходимых знаний и компетенций. Социально-коммуникативная среда изменяет личность, но в то же время она не статична и под воздействием личности трансформируется сама [17, p. 5–6]. Сегодня коммуникативное пространство представляет собой мощнейший конгломерат информационно-коммуникационных потоков, глобальных сетей коммуникационного взаимодействия, в которых (и это одна из главных проблем) личность становится неспособной к полному анализу и использованию полученной информации. Проблемной зоной выступает и использование механизмов коммуникационного взаимодействия в виртуальной среде, осложняющегося возможностью личности коррелировать эти механизмы с реальной коммуникационной средой. Происходят мощнейшие трансформации личности как социальнопсихологического феномена и субъекта коммуникационных процессов [18].

Вместе с тем социально-коммуникационное пространство, не ограниченное рамками традиционных социально-экономических и политических образований, представляет собой динамичный лифт роста личности. Социально-коммуникационная среда, особенно виртуальная, предоставляет личности огромное поле возможностей для самовыражения. В настоящий момент люди, имеющие в реальности ограниченные возможности для коммуникации, эффективно реализуют свой потенциал в интернет-среде. Многочисленные блоги, социальные сети, сайты позволяют формировать качественно новые коммуникационные взаимодействия, вовлекать в локус коммуникационного взаимодействия широкую аудиторию. Личность получает большие возможности регулировать интересы аудитории, управлять коммуникационными процессами и регулировать их, регенерировать качественно новые информационно-коммуникационные потоки. Внутренние процессы развития, саморазвития и самосовершенствования становятся генератором социально-коммуникационного статусного роста, который, закрепившись в поле виртуальной иерархии, переходит в реальный социум [19, с. 107]. Коммуникативная личность получает новые возможности и социально-коммуникационные лифты, позволяющие ей посредством реализации собственного потенциала занимать значимые позиции в глобальном коммуникативном пространстве.

Ссылки:

Список литературы Коммуникативный статус личности: методология исследования

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики/пер. с фр.; сост., общ. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. СПб.; М., 2005. 576 с.

- Мамедов А.К. Архитектура научного знания (анализ методологических оснований)//Социология. 2017. № 3. С. 48-57.

- Коркия Э.Д. Социокод культуры современного Запада: рефлексия и трансформация//Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 2. С. 29-31.

- Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании//Филологические науки. 2001. № 1. С. 64-72.

- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография. Волгоград, 2002. 477 с.

- Арискина О.Л., Дрянгина Е.А. Языковая и коммуникативная личность: различные подходы к исследованию//Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240). Филология. Искусствоведение. Вып. 58. С. 15-18.

- Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание: учеб. пособие для студентов филол. фак. высших учеб. заведений. М., 2005. 336 с.

- Конецкая В.П. Социология коммуникации . URL: http://padaread.com/?book=39694&pg=56 (дата обращения: 26.02.2018).

- Маслоу А. Мотивация и личность/пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. СПб., 1999. 478 с.

- Калашникова Л.В. Введение в языкознание. Курс лекций . URL: http://www.libma.ru/jazykoznanie/vvedenie_v_jazykoznanie_kurs_lekcii/p84.php (дата обращения: 26.02.2018).

- Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие. М., 2013. 224 с.

- Творогова Н.Д. Общая и социальная психология. Практикум . URL: https://psyera.ru/4921/aspekty-razvitiya-lichnosti-poznavatelnoe-razvitie (дата обращения: 26.02.2018).

- Мамедов А.К. Этические параметры развития современной науки (опыт институционального анализа)//Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. 2011. № 1. С. 53-64.

- Korkiya E.D., Lipatova M.E., Mamedov A.K. Virtual Personality: A Search for New Identity//Indian Journal of Science and Technology. Chennai (India), 2016. Vol. 9, no. 36. https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i36/102020.

- Korkiya E.D., Mamedov A.K. Ethnocommunicative Structures in the Information Age//News of Science and Education. Sheffield (UK), 2014. № 17. P. 107-114.