Компетентностный подход как условие повышения качества подготовки специалистов в области техносферной безопасности

Автор: Ковалева А.А., Мухина А.О., Вильч Н.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Подготовка специалистов современного уровня

Статья в выпуске: 4-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Компетентностный подход соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает ориентацию на развитие у обучающихся таких универсальных способностей и готовностей, которые востребованы современным рынком труда.

Компетентностный подход, качество подготовки, техносферная безопасность, профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148199475

IDR: 148199475 | УДК: 371

Текст научной статьи Компетентностный подход как условие повышения качества подготовки специалистов в области техносферной безопасности

В соответствии с законом РФ «Об образовании» под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных государственных образовательных уровней (образовательных цензов) [1]. Образование – это процессы и одновременно результаты этих процессов, представленные в виде определенного набора знаний, навыков, умений, культурных и нравственных установок, приобретаемых личностью. Применительно к высшему образованию – это процессы и виды деятельности вузов, направленные на подготовку специалистов в той или иной области на основе передачи обучающимся определенной совокупности теоретических и практических знаний, необходимых для реализации успешной профессиональной деятельности. Кроме того, высшее образование предполагает, что выпускники вуза должны обладать высоким культурным уровнем развития.

С практической точки зрения большой интерес представляет качество высшего образования (подготовки специалистов). Согласно стандартам ИСО (ISO) серии 9000 [2], под качеством следует понимать степень соответствия свойств какого-то объекта (продукта, услуги, процесса) некоторым требованиям (нормам, стандартам). Таким образом, качество

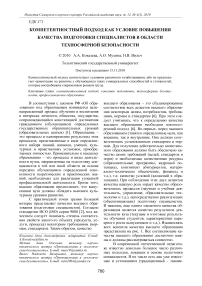

высшего образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов высшего образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам [6]. При этом следует учитывать, что к определению качества высшего образования необходим многосторонний подход [6]. Во-первых, перед высшим образованием ставятся определенные цели, как внешние, так и внутренние. Оно должно соответствовать установленным стандартам и нормам. Для получения действительно качественного образования должно быть обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ресурсы (образовательные программы, кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материально-техническое обеспечение, финансы и т.д.), т.е. качество условий (вложений в образование). При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет качество образовательных процессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные технологии и т.д.), непосредственно реализующих (обеспечивающих) подготовку специалистов. И наконец, еще одним элементом качества образования является качество результатов деятельности вуза (текущие и итоговые результаты обучения студентов, характеристики карьерного роста выпускников и т.д.). Взаимосвязь всех аспектов качества высшего образования представлена на рис. 1. Все составляющие качества высшего образования достаточно важны и должны рассматриваться совместно.

В современной отечественной педагогике известно довольно большое число различных подходов, лежащих в основе подготовки специалистов. В их числе есть как уже известные и устоявшиеся (традиционный – знание- центристский, системный, деятельностный, комплексный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный), так и новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, полипара-дигмальный, информационный, эргономический и др.). К последним относится и компе-тентностный подход.

Рис. 1. Качество высшего образования

Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80-х годов прошлого века, когда в журнале «Перспективы. Вопросы образования» была опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция «минимальной компетентности» [4]. Первоначально речь шла не о подходе, а о компетентности, профессиональной компетентности, профессиональных компетенциях личности как цели и результате образования. При этом компетентность в самом широком смысле понималась как «углубленное знание предмета или освоенное умение». По мере освоения понятия происходило расширение его объема и содержания. В самое последнее время (с конца прошлого века) стали уже говорить о компетентностном подходе в образовании (В. Болотов, Е.Я. Коган, В.А. Кальней, А.М. Новиков, В.В. Сериков, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.). В.А. Болотов рассматривает компетентностный подход в тесной взаимосвязи с выращиванием способности эффективно действовать за пределами ситуаций, тем, изучаемых в учебном процессе. Для него при переходе к компетентностно-ориентированному образованию важно ни в коем случае не пренебрегать основами наук, знаниями, умениями и навыками.

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование - объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социальноэкономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят надпредметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий. В компетентностной модели цели обучения связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением каких-то функций, так и с междисциплинарными интегрированными требованиями к результату образовательного процесса. В этом случае целью профессионального образования становится «...не только научить человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными деловыми и жизненными ситуациями и работать в группе» [7]. Это означает, что на смену «знаниевому» подходу за основу содержания принимаются «компетентность» и «компетенции».

Проанализировав должностные инструкции инженера по охране труда, инженера по охране окружающей среды, инженера по пожарной безопасности, инженера по организации труда можно сформировать перечень знаний, которыми должен обладать специалист в области техносферной безопасности:

-

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы;

-

- методы экологического мониторинга;

-

- средства контроля соответствия технического состояния оборудования предприятия требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования, действующие экологические стандарты и нормативы;

-

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

-

- производственная и организационная структура предприятия и перспективы его развития;

-

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара на предприятии, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

-

- методы изучения и проектирования трудовых процессов, использования рабочего времени, определения экономической эффективности мероприятий по совершенствованию организации труда, оценки уровня организации труда, производства и управления;

-

- основные технологические процессы производства продукции предприятия;

-

- методы изучения условий труда на рабочих местах;

-

- организация работы по охране труда;

-

- система стандартов безопасности труда;

-

- психофизиологические требования к работникам исходя из категории тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков, рабочих, переведенных на легкий труд;

-

- особенности эксплуатации оборудования, применяемого на предприятии;

-

- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного ведения работ;

-

- передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда;

-

- методы и формы пропаганды и информации по охране труда;

-

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда;

-

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

-

- основы трудового законодательства.

Основу профессиональной деятельности будущих инженеров составляет совокупность профессиональных компетенций. Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, когда учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных производственных задач или проблемных ситуаций. Не существует единого согласованного перечня профессиональных компетенций. Поскольку профессиональные компетенции инженера предполагают успешное решение инженерных задач в соответствии с целями, стоящими перед обществом, высоким уровнем мотивации профессиональной деятельности и умениями решать производственные задачи. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки «Техносферная безопасность» выделяют блоки компетенций в зависимости от вида деятельности:

Проектно-конструкторский:

-

1. Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной безопасности.

-

2. Способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения.

-

3. Способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере.

-

4. Способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-технических мероприятий.

Сервисно-эксплуатационный:

-

1. Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по защите человека в техносфере.

-

2. Способность осуществлять техникоэкономические расчеты мероприятий по повышению безопасности.

-

3. Способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических объектов, поддержания их функционального назначения.

Научно-исследовательский:

-

1. Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области.

-

2. Способность создавать модели новы систем защиты человека и среды обитания.

-

3. Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении научных задач.

-

4. Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов.

-

5. Способность использовать современную измерительную технику, современные методы измерения.

-

6. Способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска.

Организационно-управленческий:

-

1. Способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально- производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС.

-

2. Способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях.

-

3. Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам тех-носферной безопасности.

-

4. Способность к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах.

-

5. Способность применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных оценок.

Экспертный, надзорный и инспекционноаудиторский:

-

1. Умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания.

-

2. Способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов.

-

3. Способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта.

В. Ландшеер в своей статье «Концепция «минимальной компетентности» приводит слова Спейди, который пишет: «…знания, умения и понятия – важные компоненты успеха во всех жизненных ролях, но они его не обеспечивают. Успех зависит также в не меньшей мере от установок, ценностей, чувств, надежд, мотивации, самостоятельности, сотрудничества, усердия и интуиции людей» [4]. Ли Якокка, крупнейший менеджер, подчеркивает, что преуспевание в финансовом отношении лишь на 15% обуславливается знаниями своей профессии, а на 85% – умением общаться с коллегами, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя и свои идеи и т.п. [7]. Современные философы также акцентируют внимание на том, что происходит сдвиг на ценностную ориентацию. Так, В. Давидович отмечал: «Без надежных знаний жизнь невозможна, но тут стоит оговориться, что не всем, не обо всем и не всегда следует знать. Однако помимо знаний абсолютно необходимы ценности, структурирующие и ие-рархизующие наши знания и цели. Без ценностной ранжировки знания подчас приводят к гибельным последствиям. Вся история – тому подтверждение» [2].

В настоящее время понятия «компетентность» и «компетенция» не имеют общепринятых определений. Большой словарь иностранных слов раскрывает понятие «компетентный», как сведущий в определенной области, имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать и решать что-либо, судить о чем либо. Б.Д. Эльконин полагает, что «компетентность – мера включенности человека в деятельность» [3]. С.Е. Шишов рассматривает категорию компетенции «как общую способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы» [3]. Ю.К. Чернова в своих работах рассуждает: «Приобретаемое в результате самоорганизации обучения новое качество специалиста, увязывающее междисциплинарные знания и умения с набором интегральных характеристик качества подготовки, первую очередь со способностью применять полученные знания и умения в будущей профессиональной деятельности, дает компетентность выпускника. Компетентность представляет спектр определенных компетенций» [7].

Компетенции показывают связь между формированием знаний и профессиональной деятельностью. Таким образом, можно прийти к выводу, что компетентность и компетенция связаны с деятельностным результатом.

Важный вопрос – о месте компетентно-стного подхода. Заменяет ли он традиционный, академический подход к образованию и оценке его результатов. С нашей точки зрения, компетентностный подход не отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. В результате можно прийти к выводу, что компетентностный подход обладает следующими характерными особенностями – он обеспечивает деятельностный результат обучения; предполагает межпредметный, интегральный характер получения и использования знаний; наглядно показывает связь между знаниями, полученными в процессе обучения и производственными ситуациями, в том числе и нестандартными; подразумевает помимо технологической подготовки ряд компонентов, имеющих, так называемый «надпрофессиональный» характер (коммуникативные навыки, развитие и саморазвитие личностных качеств, социальная адаптация и т.п.). Компетентност-ный подход более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает ориентацию на развитие у обучающихся таких универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые востребованы современным рынком труда.

Следовательно, компетентность представляет собой интегральную характеристику специалиста, состоящую из набора его профессиональных, социальных и личностных качеств, позволяющих ему успешно решать профессиональные задачи различного уровня сложности, а качества личности, обуславливающие ее высокую профессиональную компетентность, следует понимать как компетенции. В сущностном, содержательном плане понятие «качество подготовки специалиста» богаче, шире по своему объему, чем понятие «компетентность специалиста». С другой стороны, качество и компетентность могут находиться в отношениях «средство, условие – цель». Качественные цели, содержание, формы, методы и средства, условия подготовки являются необходимой гарантией формирования компетентностного специалиста.

Статья публикуется в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009-2010 гг.» по госбюджетной теме №6986 «Проектирование системы комплексного мониторинга экологических, эргономических, санитарно-гигиенических и техногенных критериев безопасности образовательного процесса»

Список литературы Компетентностный подход как условие повышения качества подготовки специалистов в области техносферной безопасности

- Губарев, В.В. Системное представление качества образования//Стандарты и качество. 2002. № 4. С. 30-35.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 25 с.

- Давидович, В. Судьба философии на рубеже тысячелетий//Вестник высшей школы. 2003. № 3. С. 4-15.

- Ландшеер, В. Концепция «минимальной компетентности»//Перспективы. Вопросы образования. 1988. № 1. С. 32.

- Наперов, В.Я. Разговаривая с Ли Якоккой//Специалист. 2000. № 4. С. 32.

- Никитина, Н.Ш. Управление качеством образования. Системный подход/Н.Ш. Никитина, М.А. Валеев, П.Е. Щеглов//Системы управления качеством: проектирование, организация, методология: Материалы X симпозиума «Квалиметрия человека и образования: методология и практика». Кн. 4/Под науч. ред. д-ра техн. наук, проф. Н.А.Селезневой и д-ра филос. и экон. наук А.И. Субетто. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. С. 17-29.

- Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. Материалы семинара. -Самара, 2001. С. 59.