Компьютерная поддержка курса "Механика сплошной среды" для магистрантов направления "Прикладная математика и информатика"

Автор: Сыромясов Алексей Олегович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Курс «Механика сплошной среды» весьма сложен для изучения; поэтому остро стоит вопрос об эффективных методах его преподавания и средствах поддержки. В статье обсуждается применение компьютерных технологий при его преподавании. Рассмотрены как общие электронные средства поддержки, которые могут быть использованы в преподавании большого количества дисциплин, так и специфичные для данного курса.

Механика сплошной среды, магистратура, прикладная математика и информатика, методика преподавания, электронное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/140224549

IDR: 140224549

Текст научной статьи Компьютерная поддержка курса "Механика сплошной среды" для магистрантов направления "Прикладная математика и информатика"

Утверждение о желательности (а в ряде случаев – и необходимости) электронной поддержки преподаваемых в высшей школе курсов в последнее время стало общим местом при обсуждении эффективных методик преподавания тех или иных дисциплин [1, 2]. В зависимости от специфики предмета, наличия в ВУЗе узких специалистов по созданию и поддержке дистанционных курсов, уровня владения преподавателя компьютерными технологиями и иных причин, меры такой поддержки могут быть весьма разнообразными. К самым элементарным мерам следует отнести простое «выкладывание» вопросов зачета или экзамена во внутренней сети учебного заведения или в одном из общедоступных файлообменников (Google Disk, Dropbox и т.д.). Более эффективным является регулярное общение со студентами, их консультирование и частичный контроль, организованный посредством уже упомянутых файлообменников или социальных сетей. Наиболее мощными электронными средствами общего назначения, применяемыми в учебном процессе, являются системы электронного управления обучением (learning management systems – LMS) типа Moodle [3]. При преподавании математических дисциплин могут применяться специализированные интеллектуальные системы, например, Math-Bridge

[4], позволяющие создавать упражнения весьма сложной структуры и интегрировать учебный материал в занятия и целые учебные курсы.

При прочих равных условиях (техническая оснащенность ВУЗа, достаточный уровень компьютерной грамотности преподавателя) ключевым при выборе тех или иных приемов и методов электронной поддержки служит критерий «цена/качество». Это соотношение между адекватностью применяемых компьютерных средств целям и задачам курса с одной стороны, и стоимостью (трудоемкостью) разработки и применения этих средств с другой. Естественным является стремление минимизировать трудозатраты, однако при этом эффективность применяемых средств не должна существенно снизиться.

В данной статье указанная проблема анализируется на примере курса «Механика сплошной среды» для направления магистратуры 01.04.02 – Прикладная математика и информатика.

Характеристика курса «Механика сплошной среды»

Обсуждаемая дисциплина входит в вариативную часть программы магистратуры и обязательна для изучения всеми магистрантами, осваивающими программу «Математическое моделирование». Тем самым, изучение дисциплины в соответствии с [5] призвано способствовать углубленному формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, или 180 академических часов, из которых на аудиторную работу отводится 72 часа. Курс изучается в течение одного семестра (18 недель); каждую неделю проводится одна двухчасовая лекция и одно двухчасовое практическое занятие. По сравнению с курсами сходного содержания, читавшимися ранее, изложение стало более концентрированным, увеличилось число лекционных и практических занятий, проводимых в течение семестра. Как показано в [6], такая интенсификация обучения в преподавании математических дисциплин подтвердила свою эффективность как в отечественных, так и в зарубежных вузах.

Содержание дисциплины в значительной степени соответствует классическому учебнику Л.И. Седова [7] с поправкой на малый срок изучения материала. Курс включает в себя следующие разделы:

-

• Введение в механику сплошной среды . Основные понятия механики сплошных сред. Силы в сплошных средах.

-

• Термодинамика сплошных сред . Процессы и параметры. Первое и второе начало термодинамики.

-

• Механика деформируемого твердого тела . Простейшие деформации. Модель деформируемого твердого тела. Статические и динамические задачи теории упругости.

-

• Механика жидкости и газа . Идеальная и вязкая жидкость. Плоские задачи гидродинамики. Ламинарное и турбулентное течение. Пограничный слой.

-

• Численные методы механики сплошной среды . Методы конечных элементов и конечных объемов.

В соответствии со спецификой магистерской программы, основной акцент при преподавании данной дисциплины делается на математические модели изучаемых явлений и процессов, а также на компьютерную реализацию этих моделей.

Исходя из вышеизложенного, обсуждаемый курс обладает следующими характерными чертами:

-

• Во-первых, дисциплина сильно нагружена математически. От магистрантов, изучающих ее, требуется предварительное овладение на достаточно высоком

уровне такими разделами высшей математики, как математический анализ (включая кратные и криволинейные интегралы, а также векторный анализ), теория функций комплексной переменной, дифференциальные уравнения (включая уравнения в частных производных), аналитическая геометрия и линейная алгебра (необязательным, но желательным является знакомство с основами тензорного исчисления).

-

• Во-вторых, по сравнению с более полными одноименными курсами, из

рассмотрения исключены некоторые разделы механики. Например, в курс не включена такая тема, как термодинамические потенциалы, не изучается газовая динамика, в стороне оставлены вопросы течения жидкости в пористых средах. Такое сокращение было произведено намеренно: как уже было упомянуто, основной акцент делается на моделях тех или иных процессов и методах исследования этих моделей, а не на всеохватывающем изучении всех сред, которые подходят под определение сплошных.

-

• В-третьих, несмотря на проделанные сокращения, объем курса велик, а время, отведенное для его изучения, сравнительно мало. Соответственно, работа студентов по освоению данного курса должна быть весьма напряженной.

Для преодоления перечисленных трудностей (большая математическая сложность, малое время для изучения объемного материала) требуется, во-первых, сделать изложение максимально доступным, а во-вторых, интенсифицировать самостоятельную работу студентов. Указанные проблемы в той или иной мере справедливы для большинства дисциплин, преподаваемых в высшей школе. Для обсуждаемого курса они стоят весьма остро.

Общие электронные средства поддержки

Уже ставший традиционным прием, используемый и при чтении лекций по механике сплошных сред, заключается в том, что каждая лекция сопровождается электронной презентацией. При этом часть изучаемых явлений и эффектов может быть иллюстрирована реальными фотографиями (тепловое расширение тел, последствия неконтролируемого резонанса в упругих телах, кавитационная эрозия, дорожка Кармана и т.д.). Для лучшего понимания ряда определений можно заранее подготовить схемы, воспользовавшись стандартными средствами рисования Microsoft Office (линии тока, нормальные и касательные напряжения и т.д.). Формулы, выводимые в ходе лекций, также можно перенести в презентации, которые, тем самым, становятся полноценным конспектом занятий.

Тем не менее, полный отказ от использования традиционной «доски и мела» в преподавании математических курсов (в том числе и обсуждаемого в настоящей работе) вряд ли возможен. Обоснования формул и оказательства теорем могут оказаться достаточно сложными и длинными, а потому требуют дозирования информации и общения со слушателями. Организовать дозированную подачу материала, вплоть до построчного вывода доказательств, средствами презентационных программ (типа Microsoft PowerPoint) возможно, хотя и трудоемко. Но обеспечить полноценный диалог с аудиторией при построении доказательств с помощью этого ПО нельзя.

Эффективным средством организации самостоятельной работы студента является БРС – балльно-рейтинговая система [8], которая должна учитывать все виды текущей, рубежной и промежуточной отчетности, предусмотренные при изучении того или иного курса. Полная адаптация этой системы к потребностям преподавания должна подразумевать, что соотношение между максимальными баллами, получаемыми за семестровые (текущие и рубежные) и промежуточные (зачет, экзамен) виды отчетности варьируется от дисциплины к дисциплине [9]. Однако это варьирование ведет к тому, что система становится сложной и неудобной в использовании. В настоящее время образовательные организации идут по пути некоторой унификации в распределении баллов [10]. Так, в Мордовском государственном университете за семестр студент может набрать максимум 70 баллов рейтинга, в течение сессии – еще 30; максимальный суммарный рейтинг по каждой дисциплине равен 100 баллам.

Смещение центра тяжести в сторону работы в семестре вполне обосновано. Непосредственно на подготовку к экзамену отводится 3–4 дня в период сессии; изучить за это время сложный предмет (такой, как механика сплошной среды) невозможно. Требуется регулярная работа в течение семестра. Опыт показывает, что студенты, заранее оповещенные о применении БРС, желая создать себе «подушку безопасности» при сдаче экзамена, более ответственно относятся к прохождению рубежных этапов контроля, чем и достигается необходимый учебный эффект.

Теоретически реализация БРС не требует дополнительных технических средств. Преподаватель может вести необходимые записи в традиционном «бумажном» журнале или в таблице Excel. Однако современные образовательные стандарты предусматривают функционирование в вузе ЭИОС – электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей взаимодействие между участниками образовательного процесса [11]. В частности, эта среда должна предусматривать фиксацию результатов образовательного процесса. ЭИОС Мордовского университета позволяет преподавателю внести информацию о сроках сдачи каждой отчетности (контрольная или лабораторная работа, коллоквиум и т.д.) и о максимальных баллах, предусмотренных за ее выполнение.

На базе магистерского курса «Механика сплошной среды» разработан курс повышения квалификации для научно-педагогических работников, не являющихся сотрудниками университета. В 2017 г. слушателями этого курса стали 89 преподавателей российских вузов и сотрудников различных НИИ. Поскольку сторонние слушатели не имеют доступ к ЭИОС университета, все материалы курса (включая презентации ко всем лекциям) были размещены в LMS Moodle. Магистрантам направления «Прикладная математика и информатика» также был предоставлен доступ к этой системе. Таким образом, Moodle также является одним из электронных средств поддержки преподавания указанного курса.

Средства поддержки, специфичные для курса «Механика сплошных сред»

Перечисленные выше средства поддержки (презентации, внедрение балльнорейтинговой системы, использование ЭИОС или системы Moodle) являются общими в том смысле, что могут быть с успехом использованы в преподавании широкого круга дисциплин. Перейдем к рассмотрению средств поддержки, специфичных для курса «Механика сплошной среды».

Первое уточнение касается использования презентаций. Магистранты, прослушавшие похожий курс годом ранее, жаловались, что из-за большого объема и быстрой смены слайдов и записей на доске не всегда успевают записывать, а главное, понимать, лекции. В результате было решено заранее предоставлять обучающимся доступ к презентациям. Магистранты приходили на лекцию, уже имея на руках ее распечатку; во время занятия они лишь вносили в уже готовый конспект необходимые им комментарии. Такой несложный прием позволил существенно сократить время, отводимое собственно на письмо, и повысить степень усвоения учебного материала.

Второй принципиальной чертой курса служит обязательное выполнение значительного числа компьютерных лабораторных работ. Автор полагает, что закрепление знаний возможно только через практическую деятельность. Применительно к направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» это означает решение задач, в том числе – с помощью компьютера. Аналогичный поход используется и в преподавании теоретической механики студентам-бакалаврам [12].

В качестве своеобразной «лабораторной установки» был использован известный пакет ANSYS Workbench. Существуют курсы, посвященные изучению данного ПО; они разрабатываются как фирмой-производителем программы, так и ее официальными дистрибьюторами. В открытом доступе в сети Интернет находится большое количество видеоуроков, помогающих освоить данный пакет, учебные пособия на эту тему выпущены преподавателями отечественных вузов [13, 14]. Однако эти уроки и пособия посвящены именно освоению ANSYS и тонкостям работы с ним, а механика сплошных сред должна быть заранее известна пользователю.

При изучении дисциплины «Механика сплошной среды» лабораторные работы с применением ПО рассматриваются, в основном, как средство иллюстрации изученных на лекциях понятий, законов и формул. Изучение ANSYS, происходящее в ходе выполнения этих работ, служит лишь вспомогательной целью курса. При необходимости аналогичные вычисления и графические построения могут быть проделаны и в другом пакете прикладных программ, например, OpenFOAM [15]. В связи с этим для данного курса был разработан новый комплект заданий для выполнения на компьютере. Каждая такая лабораторная работа включает в себя следующие элементы:

-

• Физико-механическая постановка задачи.

-

• Файл, содержащий необходимую информацию о геометрических и физических характеристиках модели (заготовка проекта ANSYS Workbench).

-

• Инструкция к выполнению работы с необходимым количеством достаточно подробных скриншотов экрана ANSYS и пояснений к ним.

-

• Вопросы для самоконтроля, относящиеся к функциональным возможностям ANSYS Workbench, изученным в ходе выполнения данной работы.

-

• Дополнительные вопросы, касающиеся деталей протекания физических и механических процессов, моделируемых в работе. На эти вопросы нет ответа в тексте презентации, прилагающейся к заданию.

Например, одна из работ содержит такое задание:

-

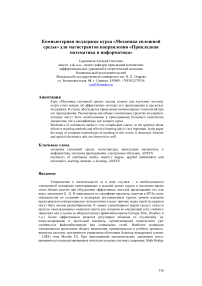

• Горизонтальная железная балка, имеющая форму параллелепипеда 10 x 1 x 1 м, вмурована в вертикальную стену. Рассчитать деформации этой балки, объяснить полученные результаты. Рассмотреть два случая:

-

1) к двум вершинам балки вдоль ее ребер приложены противоположные по направлению сосредоточенные силы величины 1000 Н каждая (рис. 1);

-

2) на балку дополнительно действует распределенная по ее объему сила тяжести, направленная вертикально вниз.

Рис. 1. Постановка задачи в лабораторной работе. Силы, приложенные к балке, отмечены стрелками

Очевидно, что в случае приложения пары сил балка будет закручиваться вокруг своей оси симметрии. Этот случай далее подробно рассматривается в лабораторной работе. Если дополнительно учесть силу тяжести, это закручивание становится незаметным. Пронаблюдать указанное явление, выполнив соответствующий расчет, и объяснить происходящее обучающийся должен самостоятельно.

Такого рода дополнительные задания побуждают студента глубже задуматься над смыслом действий, выполняемых в лабораторной работе, и помогают соотнести изученную на лекционных занятиях теорию с практикой компьютерных расчетов.

Заключение

Как показывает опыт преподавания, эффективным является сочетание общих (применимых к широкому кругу дисциплин) и специфических средств компьютерной поддержки. К первым можно отнести использование презентаций, применение электронной информационно-образовательной среды вуза и системы Moodle, а ко вторым – компьютерные лабораторные работы, выполняемые с помощью специализированного программного комплекса.

Рассмотренные в статье меры компьютерной поддержки курса «Механика сплошной среды» достаточно трудоемки. Разработка презентаций к лекционным занятиям, подбор необходимых иллюстраций, и, в особенности, документирование компьютерных лабораторных работ требует значительного времени. Однако эти трудозатраты полностью окупаются возрастающим интересом к предмету со стороны студентов и лучшим усвоением учебного материала. Кроме того, созданный образовательный контент позволяет сделать курс многоцелевым и включать его не только в образовательные программы магистратуры, но и в программы повышения квалификации и переподготовки кадров.

Разработка курса «Механика сплошных сред» проведена в рамках модернизации магистерской программы «Математическое моделирование» для направления «Прикладная математика и информатика». Проект этой модернизации стал победителем Грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2016/2017.

Список литературы Компьютерная поддержка курса "Механика сплошной среды" для магистрантов направления "Прикладная математика и информатика"

- Бобренко И.В., Филатова Л.М., Склярова М.А., Лихоманова Л.М., Попова В.И., Болдышева Е.П. О результатах внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дисциплинам кафедры//Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. -2017. -N 3(10).

- Троицкая Е.А., Артюшина Л.А. Проектирование электронного тренажера по математике на основе рефлексивно-деятельностной модели обучения//Наука через призму времени. -2017. -N 5(5). -С. 18-22.

- Баженов Р.И. Использование системы Moodle для организации самостоятельной работы студентов//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. -2014. -N 3(93). -С. 174-175.

- Новикова С.В., Валитова Н.Л., Кремлева Э.Ш. Особенности создания учебных объектов в интеллектуальной системе обучения математике Math-Bridge//Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». -2016. -V. 19. -№3. -С. 451-462. -ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.htm.

- Захарова И.В., Дудаков С.М., Язенин А.В. О разработке магистерской программы по УГНС «Компьютерные и информационные науки» в соответствии с профессиональными стандартами//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. -2016. -N 3. -С. 114-126.

- Soldatenko I.S., Balandin D.V., Kuzenkov O.A., Zakharova I.V., Biryukov R.S., Kuzenkova G.V., Yazenin A.V., Novikova S.V. Modernization of math-related courses in engineering education in Russia based on best practices in European and Russian universities//44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education -Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 44, Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation. 2016. P. 131.

- Седов Л.И. Механика сплошной среды: в 2 т./Л.И. Седов. -6-е изд., стер. -СПб.: Лань, 2004. -2 т.

- Сафронова М.А., Потороко И.Ю. Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов: специфика, опыт внедрения//Вестник ЮУрГУ. -2009. -N 8. -С. 59-62.

- Сыромясов А.О. Применение балльно-рейтинговой системы в вузе (на примере дисциплин математического цикла)//Интеграция образования. -2013. -N 2. -С. 15-21.

- Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» //Казанский (Приволжский) федеральный университет: . -Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F1908982051/brs.pdf. -Дата обращения: 27.11.2017.

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (уровень магистратуры) //Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования: . -Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/010402.pdf -Дата обращения: 26.11.2017.

- Сыромясов А.О. О преподавании теоретической механики студентам математико-информационных направлений подготовки//Сборник статей межрегиональной научно-методической конференции «Инновационные образовательные технологии в техническом вузе». -Тамбов, 2015. -С. 76-79.

- Бруяка В.А., Фокин В.Г., Солдусова Е.А., Глазунова Н.А., Адеянов И.Е. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. -Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. -271 с.

- Бруяка В.А., Фокин В.Г., Куоаева Я.В. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. -Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. -149 с.

- OpenFOAM. The open source CFD toolbox : Электрон. дан. и прогр. -Режим доступа: https://openfoam.com, свободный. -Загл. с экрана. -Дата обращения: 26.11.2017.