Компьютерное моделирование культурного слоя археологических памятников

Автор: Журбин И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327964

IDR: 14327964

Текст статьи Компьютерное моделирование культурного слоя археологических памятников

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ*

Стратегия исторических исследований, использующих компьютер в качестве аналитического инструмента, предполагает реализацию нескольких этапов. Первоначально формулируется исследовательская задача, исходя из которой осуществляется построение на содержательном уровне модели изучаемого явления. В соответствии с выбранным представлением производит-

1 Исследования выполняются при финансовой поддержке программы РГНФ-Урал, проект 05-01-80104а/У.

ся отбор источников, наиболее полно характеризующих объект исследований, а также разрабатываются методы формализации источника. Именно этот этап позволяет представить информацию, содержащуюся в источниках, в виде данных, которые доступны для анализа с использованием компьютерных технологий. Дальнейшие исследования связаны с выбором методов анализа, отвечающих характеру поставленной задачи и типу формализованных данных. После чего производится математическая обработка данных и интерпретация полученных результатов (Белова и др., 1996. С. 38^42; Леверманн, 1993. С. 20). Приведенная схема полностью соответствует известной логике научных исследований. Тем не менее, стадии преобразования информации источника в машиночитаемые данные2 и выбора методов анализа полученных данных являются специфическими этапами, которые необходимы именно для «компьютеризированных» научных исследований. Различные подходы к решению этих проблем являлись основным предметом обсуждения в 1960-е годы, на начальном этапе использования компьютерных технологий в археологии (Методы..., 1963. С. 58-71). Именно тогда для исследователей стала очевидна актуальность разработки формализованного описания археологических объектов, методов перевода информации традиционного источника в массивы данных, доступные для компьютерного анализа. В период становления «компьютеризации» в археологии предлагались различные способы преобразования традиционных археологических материалов в набор кодов, представляющих строго и точно определенные содержательные категории (Б.И. Маршак, Е.М. Алексеева, Д.В. Део-пик, А.М. Карпетьянц, В.Б. Ковалевская) (Статистико-комбинаторные методы..., 1970). Ввиду разнообразия исследовательских задач, возможных уровней обобщения археологических данных, а также видов изучаемых археологических объектов данное направление не потеряло актуальности и активно развивается в настоящее время (Лазарев, Барбарунова, 1994; Лихтер, 1996; Щапова, 1996).

В свою очередь, формализация информации, содержащейся в археологических источниках, создала основу для широкомасштабного использования математических методов анализа. Привлекательность применения формализованных методов при обработке археологических материалов определяется тем, что математико-статистические методы позволяют дать более широкую трактовку данных, содержащихся в археологических источниках, точнее охарактеризовать тенденции и закономерности развития изучаемых процессов и явлений (см., например: Генинг и др., 1990; Методологические..., 1982; Новые методы..., 1982). Следует отметить, что в «компьютеризированных» археологических исследованиях решалась нетривиальная задача с точки зрения информационных технологий и стандартных методик применения математико-статистических методов. Археологические данные, даже после их формализации, существенно отличаются от жестко структуриро- ванных статистических данных, традиционных для естественных наук. Это различие вызвано необходимостью учета археологического контекста изучаемых явлений, неоднозначностью их качественной трактовки, а также отсутствием строго определенных и очевидных причинно-следственных связей в исходных данных. Иными словами, отличие состоит в принципиально иной, по отношению к точным наукам, содержательной стороне изучаемых объектов, явлений и процессов (Математические методы..., 1995. Гл. 2). Указанные обстоятельства выявили потребность в оценке условий корректного использования традиционных математико-статистических методов для обобщения и изучения археологических материалов. Кроме того, была показана необходимость комплексного применения формализованных методов, результаты которых позволяют рассматривать явления с различных сторон, а также дополняют и углубляют друг друга (Афанасьев, 1996; Васильев и др., 2004; Деревянко и др., 2001). В настоящее время для обработки археологических материалов используется практически весь арсенал математико-статистических методов - начиная от расчета простых средних показателей и проведения выборочных исследований, заканчивая факторным анализом, позволяющим выявлять наиболее существенные, определяющие характеристики изучаемого явления. В некоторых случаях использовались оригинальные методы, которые специально разрабатывались для анализа «неоднозначных» данных исторических источников, в частности метод «размытой», нечеткой классификации (Бородкин, Гарскова, 1993). Актуальность применения этого метода в историко-типологических исследованиях связана с невозможностью однозначного определения понятия «тип» и принципиальной «размытостью» границ между различными типами объектов. Эффективность этого метода в археологии была доказана при исследованиях погребальных памятников Азиатской Сарматии (Статистическая обработка..., 1994; 1997; 2002), создании типологии поселений скифского времени лесостепного, степного и предгорного Алтая (Абдулганеев, Владимиров, 1997) и классификации древних материалов с точки зрения технологии их обработки (Лихтер, 2000).

Ввиду значительного объема исходных данных для статистического анализа возникла необходимость разработки и использования специализированных программных средств, ориентированных на накопление и дальнейшее хранение полученной информации. Именно это определило насущную потребность создания археологических баз данных и информационно-поисковых систем. В научной литературе существует значительное количество публикаций, в которых описаны многочисленные базы данных, объединяющие информацию об археологических объектах, памятниках и культурах (см., например: Базы данных..., 1995; Компьютеры в археологии..., 1996). Кроме того, опубликован ряд обзоров, в которых показана эффективность применения технологии баз данных в археологии, описано современное состояние исследований в этом направлении, а также выявлены основные тенденции и перспективы его дальнейшего развития (Гарскова, 1997; Шорбан, Колесникова, Плужников, 2001. С. 13-21). Хотелось бы обратить внимание на два момента, характеризующих поступательное развитие данной области компьютерных технологий. Во-первых, начиная с середины 1990-х годов, базы данных перестали рассматриваться как конечный и основной результат научных исследований, т.е. сюжет «я и моя база данных» (Доорн, 1995) трансформировался в тезис «база данных в контексте исследований». Иными словами, базы данных стали одним из традиционных инструментов в археологической практике. Их задача состояла в структурированном хранении информации, необходимой для дальнейшего изучения, анализа и интерпретации в рамках собственно археологических исследований. Таким образом, базы данных заняли свое место в «технологической цепочке» реализации исследовательских проектов (Чича..., 2004. С. 13-16). Во-вторых, примерно в это же время в археологических базах данных начинают активно использоваться компьютерные изображения (Афанасьев и др., 2001; Шер, 1994). Последнее обстоятельство во многом определило направление дальнейшего развития компьютерных технологий в археологии - применение методов компьютерной графики, средств ввода и обработки изображений для визуализации археологических памятников, отдельных объектов и находок.

Первоначально компьютерные изображения рассматривались как вспомогательный ресурс, предназначенный для более наглядного представления объектов, описанных в базах данных. В дальнейшем это направление успешно развивалось в рамках образовательных и музейных проектов, систем виртуальной реальности, основанных на археологических данных. В зарубежных археологических исследованиях такие системы создаются особенно активно. В частности, проект S.H.A.P.E. (Brown University) демонстрирует возможности компьютерной графики на различных стадиях археологических исследований. Одно из направлений этого проекта связано с созданием виртуальной реконструкции древних каменных сооружений (Great Temple at Petra) на основе «дополнения» пространственных образов руин комбинацией трехмерных геометрических фигур правильной формы - цилиндров, призм, пирамид (Brown University). Аналогичные пространственные виртуальные реконструкции были реализованы во множестве проектов, предназначенных для визуализации археологических и исторических объектов, например, Hohokam pithouse (3-D Representation), Mandan Earth lodges (Lincoln State Park), группа проектов Southampton University (Southampton University), индийского дворцового комплекса Fatehpur Sikri, форума Траяна, гробницы Нефертити (Прохоров, 2003), театра итальянской драмы (Morrison, Skjulstad, 2004). Большинство из указанных виртуальных объектов дополнено программными средствами имитации эффекта прогулки по реконструированному сооружению. В нашей стране это направление развивается не достаточно активно (см., например: Трехмерные реконструкции в археологии; Baranov, Kosinskaya, 2003; Zhukovsky, 2001). Значительно большей популярностью среди отечественных исследователей пользуются проекты, связанные с созданием «виртуальных» музеев и учебных пособий (см., напр.: Деревянко и др., 1998; Сафонов, Цыбин, 2004). Необходимость и востребованность указанных видов компьютерных изображений в археологических исследованиях очевидна. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что при этом используется только визуальный, иллюстративный аспект компьютерной графики.

Такой подход ориентирован лишь на популяризацию и повышение наглядности археологических материалов.

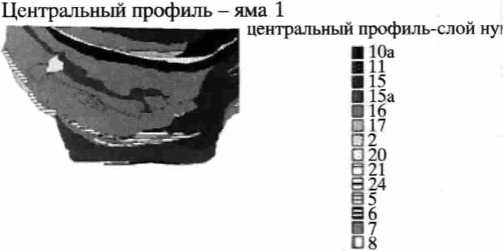

В этой связи особого внимания заслуживают методики документирования результатов археологических раскопок на основе разнообразных программ компьютерной графики (Вальков, 1999; Водолажская, Водолажский, Ильюков, 2003; Смирнов, Трифоненко, 1997; Степанова, Смагин, 1999). Указанные разработки являются своеобразным «мостом» между иллюстративным и исследовательским подходами к археологической компьютерной графике. Обзорная работа Д.В. Валькова описывает различные способы повышения наглядности традиционной полевой документации за счет преобразования «бумажных» чертежей в компьютерные изображения. Это, по мнению автора, обеспечивает лучшее восприятие археологических материалов и, соответственно, облегчает их интерпретацию (Вальков, 1999). Методика, предложенная Г.А. Степановой и М.Г. Смагиным, позволяет создавать оцифрованные плоскостные карты горизонтальных и вертикальных разрезов археологических объектов (Степанова, Смагин, 1999. С. 239-243). Расположение каждого из этих планов однозначно определено относительно репера, что позволяет установить координаты любого объекта планировки или находки, зафиксированных на карте. В результате оцифровки каждый планиграфический разрез хранится в компьютере как совокупность границ, которые разделяют различные элементы культурного слоя - объекты планировки, слои, прослойки, напластования, линзы, заполнение объектов и пр. Грунты различного состава и цветности, составляющие регулярные и нерегулярные слои, прослойки и напластования, кодируются в базе данных в соответствии с исходной археологической документацией. Такое преобразование исходных полевых чертежей позволяет использовать полученные карты как компьютеризированный источник для математического пространственного анализа. Аналогичную задачу решает программа «АРХЕО», которая обеспечивает возможность отображать в пространстве виртуального культурного слоя оцифрованные вертикальные и горизонтальные разрезы (Смирнов, Трифоненко, 1997). Жесткая координатная привязка разрезов позволяет повысить эффективность стратиграфического анализа за счет автоматизации анализа распределения находок в трехмерном пространстве культурного слоя памятника. Система управления базой данных предоставляет возможность гибкого выбора состава изображения - типы находок, условные обозначения, координатная сетка, литология и пр. При этом использование средств компьютерной графики обеспечивает выбор оптимального ракурса для просмотра. Необходимо отметить, что разделение археологической информации на независимые слои, содержащие тематически разнородную информацию (сетка, рельеф, находки и пр.), безусловно, расширяет исследовательские возможности программы «АРХЕО». Несмотря на все указанные достоинства, перечисленные программы и технологии не используют в полной мере аналитический потенциал, заложенный в компьютерной графике. Вероятно, это связано с тем, что сама идея этих разработок базируется на традиционном подходе к отображению материалов археологических раскопок. При этом проблема состоит в том, что культурный слой, ко- торий является пространственным трехмерным объектом, отображается набором плоскостных двумерных планов. В указанных работах основным объектом анализа остаются именно планы вертикальных и горизонтальных разрезов, а структура культурного слоя в пространстве между ними восстанавливается самим специалистом-археологом в рамках «внекомпьютерного» этапа исследований. Необходимо отметить, что в последнее время в практике российской археологии делаются попытки создания систем трехмерного документирования данных полевых исследований на базе стандартных программных средств {Zhukovsky, 2002). Таким образом, основное преимущество рассмотренных разработок состоит в возможности отображения информации отчета на более совершенной технологической базе.

В полной мере аналитические возможности компьютерной графики для анализа археологических данных стали использоваться относительно недавно. В первую очередь это связано с применением специализированного класса программного обеспечения - геоинформационных систем {Афанасьев, 2004). По существу ГИС представляет собой точную, детальную и достоверную модель территории, описывающую пространственные объекты на этой территории, их местоположение, характеристики и взаимосвязи. Именно благодаря возможности визуализации пространства, на котором происходили те или иные процессы в прошлом, эти модели приобретают все большее распространение. Уже на начальной стадии использования компьютерных технологий в археологии, метод картографирования рассматривался как способ выявления и иллюстрации исторических закономерностей. Предполагалось, что компьютер должен «...отобрать комплексы, содержащие информацию для исследователя; определить их географические координаты и нанести их на карту... Кроме того, желательно чтобы автомат учитывал и как-то определял область наиболее массового размещения пунктов, территорию их распространения» {Брайчевский, 1970). В настоящее время методика археологической компьютерной картографии принципиально не изменилась, но при этом существенно возросли аналитические возможности программного обеспечения. Пространственный анализ позволяет выявлять взаимосвязи расположения археологических памятников, участков производственной и хозяйственной деятельности с ландшафтом, природными и климатическими условиями в древности. В частности, предложенная П. До-орном модель заселения территории Этолии {Доорн, 1993) позволила восстановить и обосновать расположение поселений на различных исторических этапах - доисторическом (до V в. до н.э.), классическом и эллинистическом (V-II вв. до н.э.), римском (II-V вв. н.э.), византийском и средневековом (V-XV вв.), оттоманском (XV в. - 1821 г.) и новом (1821-1940 гг.). Модель основывалась на положении, что расположение отдельных поселений и закономерности их развития определяются рядом факторов, а выбор местоположения каждого селения является своего рода компромиссом, удовлетворяющим набору условий. В качестве основных факторов рассматривались высота, уклон склона, ориентация склона местности, доля пахотных земель, водные ресурсы, коммуникации и возможность обзора. Не менее интересные исследования были связаны с анализом пространственного распростра- нения террасного земледелия, моделированием демографической ситуации и системы расселения населения Кисловодской котловины в раннем средневековье {Коробов, 2004). Картографирование древних террас проводилось с помощью геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования. Моделирование хозяйственной деятельности осуществлялось на основе оценки потенциальной экономической зоны вокруг поселений, т.е. локализации и определения границ наиболее ценной для древнего населения территории в системе природных ресурсов. Исходя из расстояния, осуществлялась группировка террас и соотнесение их расположения с поселениями кобан-ской, сарматской и раннеаланской культур. По результатам пространственного анализа было показано, что с наибольшей вероятностью система террасного земледелия существовала именно в раннеаланскую эпоху, концентрируясь вокруг укреплений этого периода. Кроме того, известны чрезвычайно интересные «палеодемографические» модели, имитирующие процесс расселения в эпоху раннего палеолита {Носевич, 1996) и динамику освоения арктического региона в период от мезолита до наших дней {Черносвитов, 1994). Данные модели предполагают возможность моделирования миграции древнего населения на основе анализа хозяйственной стратегии (эффективность извлечения жизненных ресурсов из внешней среды), изменений климата и экосистем. С точки зрения данного рассмотрения, принципиальный момент состоит в том, что эти модели строятся на географической основе, позволяющей имитировать процесс изменения границ природных зон при глобальных изменениях климата планеты.

Анализируя возможности применения математических методов в исторических исследованиях, И.Д. Ковальченко выделил два уровня изучения явлений прошлого и исследования процессов исторического развития. Первый уровень состоит в количественном анализе, т.е. в определении некоторого набора количественных характеристик за счет математико-статистической обработки показателей, значения которых известны из источников. Второй, более высокий уровень применения математических методов, предполагает выявление сущности изучаемых явлений и процессов, представление их в виде моделей {Ковальченко, 1987. С. 357). Убедительное обоснование применимости моделей для изучения исторических явлений приведено В .Л. Носевичем: «Историк имеет дело с не непосредственно изучаемым процессом, с его следами, с производимыми этим процессом результатами: письменными источниками, предметами материальной культуры, техногенными изменениями ландшафта и т.п. Любое историческое исследование, выходящее за рамки чистого источниковедения, представляет собой реконструкцию (всегда в той или иной степени гипотетическую) тех явлений, которые могли бы оставить именно такие следы. Почему бы не представить такую реконструкцию в виде компьютерной модели? Если производимые ею результаты сопоставимы в какой-то форме с данными исторических источников, то подобная реконструкция должна вызывать в силу своей математической строгости больше доверия, чем просто словесное описание» {Носевич, 1995. С. 74, 75). С точки зрения познавательной цели моделирования в исторических исследованиях традиционно выделяются отражательно-

12 КСИА, вып. 220

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 220. 2006 г. измерительные и имитационно-прогностические модели (Ковальченко, 1987. С. 363-365). Для археологических исследований наибольший интерес представляют имитационные модели, в которых приближенно воспроизводится сам изучаемый процесс в смысле его функционирования во времени. Причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени (Бородкин, Таранин, 1996. С. 33).

Известные опыты имитационного моделирования в археологии предполагают реконструкцию исторических событий в пределах регионов в целом. При этом каждый археологический памятник рассматривается как монолитный точечный объект, который характеризуется географическими координатами и относительно небольшим количеством обобщающих характеристик (например, тип памятника, культурно-историческая принадлежность и пр.). Но не менее интересной и сложной задачей является моделирование процесса формирования отдельного археологического памятника или выявленных объектов и комплексов на его территории. В данном случае культурный слой памятника рассматривается как трехмерная система со сложной структурой, взаимное расположение элементов которой позволяет сформулировать обоснованные предположения о возникновении, формировании и развитии изучаемого археологического объекта. Более того, возможность пространственного моделирования заложена в самой методике археологических исследований. «Любой отдельно взятый пласт культурного слоя археологического памятника - это фиксированное состояние некой материальной культуры какого-то населения... Динамику жизни исследуемого памятника придает материалу сам исследователь, пытаясь проследить изменения в материальной культуре от слоя к слою и (или) от памятника к памятнику. Таким образом, если каждый синхронный срез археологического памятника, будучи описан археологом, дает “макет” состояния оставившего данный памятник общества, то совокупность таких “макетов”... будучи расставленной по шкале времени, дает нам некую “модель” жизни общества, имитирующую динамику его развития. Модель, построенная таким образом по обобщенному эмпирическому материалу, может быть названа имитативной моделью» (Черносвитов, 1994. С. 11). Именно последовательная фиксация характеристик культурного слоя в процессе раскопок и дальнейший совместный анализ полученных материалов позволяет проследить динамику формирования и существования исследуемого памятника. Таким образом, основываясь на наборе исходных археологических данных, появляется возможность построения пространственной компьютерной модели культурного слоя памятника. Исходные данные для моделирования содержатся в традиционной археологической документации - послойные планы расположения объектов, прорисовка стратиграфии культурного слоя, карты распределения находок по горизонтам и связанные с ними коллекционная и полевые описи.

Предлагаемая модель включает пространственно-упорядоченный набор объектов, геометрические параметры и взаимное расположение которых отражают соответствующие параметры слоя археологического памятника

(Груздев, Журбин, 2002). Иными словами, компьютерная модель археологического памятника включает все объекты и слои, зафиксированные в процессе раскопок. На первом этапе формируется набор пространственных моделей для каждого из выделенных объектов и слоев с применением компьютерных технологий. Дальнейшее развитие модели связано с расположением в виртуальном пространстве реализованных ранее моделей объектов, а также их взаимная координатная привязка. В соответствии с этим, при реализации модели выделено несколько типов моделируемых объектов - точечные, плоскостные и пространственные. Точечный объект представляет собой элемент пространственной модели, который можно отобразить одной точкой, например, фрагменты керамики, кости, шлак, индивидуальные находки и пр. Созданные объекты автоматически добавляются в базу данных объектов, при этом задаются свойства объекта - материал, структура, технология изготовления, датировка, функциональная интерпретация и графическое отображение объекта. Процедура создания точечного объекта включает в себя выбор типа объекта и указание точки привязки объекта (х, у, z) в пространстве культурного слоя. Плоскостные объекты описываются набором точек и линий, соединяющих представленные точки. Примером таких объектов могут быть границы раздела археологических слоев на стратиграфическом разрезе или границы объектов в пределах одного пла-ниграфического среза. Чаще всего плоскостные объекты не несут самостоятельной нагрузки - в процессе формирования пространственной модели культурного слоя происходит преобразование набора плоскостных объектов в трехмерный образ. Это преобразование позволяет сохранить суть источника - пространственно-организованную структуру культурного слоя. При этом можно выделить локальные и протяженные пространственные объекты. Протяженные объекты - это объекты, выходящие за рамки моделируемого пространства, по какой-либо координате. Примерами таких объектов могут служить различные типы слоев и напластований, регулярных для моделируемого памятника - дерновый слой, основной культурный слой, «материк» и пр. Локальными объектами являются ямы, очаги, основания сооружений, могильные ямы и другие подобные им по пространственной организации объекты.

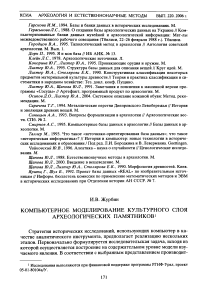

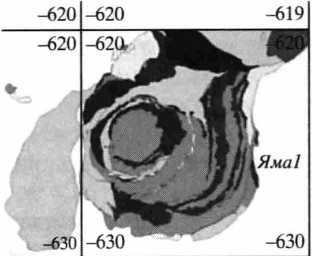

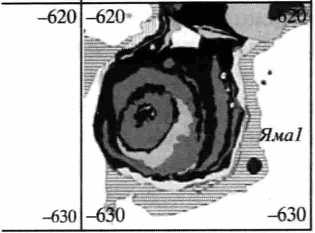

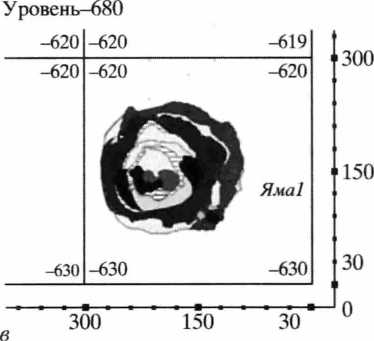

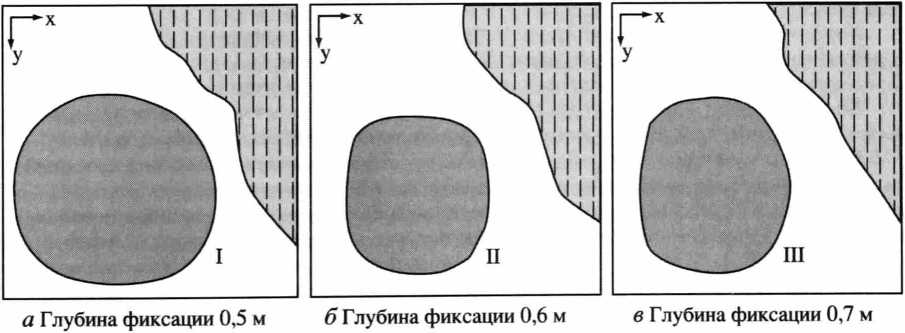

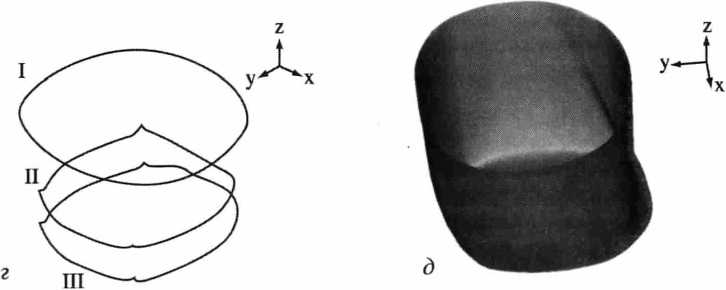

При создании пространственной модели культурного слоя используются данные раскопок, в первую очередь послойные планы расположения объектов (рис. 1, a-е) и стратиграфические разрезы (рис. 1, г) (Иванова, 2003). На первом этапе моделирования локального пространственного объекта формируются плоскостные объекты (рис. 2, a-в). При этом в пределах каждого горизонтального среза производится расстановка узловых точек вдоль границ объектов и слоев. Точки программно связываются между собой (контуры Т— ТП на рис. 2, а—в соответственно). Следующий этап состоит в размещении полученных контуров в пространстве и связывании между собой границ каждого объекта при различной глубине фиксации (рис. 2, г). Заключительным этапом является формирование пространственного образа объекта за счет построения поверхностей, объединяющих точки на всех построенных контурах (рис. 2, д). Ввиду того, что большинство археологических

Уровень-628

300 150 30

Уровень-635

-620 -620

-619

300 150 30

Рис. 1. Оцифрованные плоскостные карты разрезов археологических объектов

объектов имеют сложную структуру, т.е. представляют собой комбинацию в пространстве слоев грунта нескольких типов, следующим этапом моделирования является создание комбинированных объектов. Процедура формирования комбинированного объекта состоит в упорядоченном расположении созданных ранее моделей элементарных объектов в пространстве и их объединении (рис. V). Очевидно, что модели отдельных объектов планировки нельзя рассматривать вне общего массива культурных напластований памятника. Именно этим определяется необходимость формирования виртуального образа моделируемого пространства. Формирование пространственной модели культурного слоя памятника в целом завершается размещением моделей локальных археологических объектов в виртуальном пространстве культурного слоя. Созданная таким образом компьютерная модель является полноценным образом культурного слоя памятника. Очевидно, что степень соответствия создаваемой в компьютере реконструкции культурного слоя во многом определяется точностью описания археологических объектов в исходных археологических материалах. Таким образом, компьютерная модель является многофункциональным археологическим источником, используя который можно решать разнообразные исследовательские задачи. Кроме того, современные компьютерные технологии позволят использовать ее для документирования археологических материалов, подготовки археологических отчетов, а также при формировании иллюстративных материалов для музейных экспозиций и образовательных учреждений. С точки зрения компьютерных технологий для реализации описанной методики построения пространственной модели культурного слоя необходимо специализированное программное обеспечение. В Физико-техническом институте УрО РАН (г. Ижевск) разрабатываются программный комплекс, реализующий все перечисленные возможности, а также методика, алгоритмы и технология пространственного моделирования археологических объектов (Груздев, Журбин, 2002; 2003). Программа ориентирована не только на создание пространственной модели культурного слоя, но и обеспечивает возможность анализа и интерпретации археологических данных, реконструкцию исторических процессов на основе модели.

Очевидно, что имитации исторических процессов, реализуемые посредством пространственного моделирования, носят вероятностный характер, т.е. определяют «диапазон» вариантов, в котором протекал реальный процесс формирования культурного слоя. Границы «диапазона» могут быть получены на основе ряда компьютерных экспериментов, реализующих раз-

Рис. 2. Технология формирования локального пространственного объекта личные «сценарии» возможного развития событий {Бородкин, Таранин, 1996. С. 41). Именно эти «сценарии» позволяют сократить все множество возможных версий. Следовательно, предлагаемая методика пространственного моделирования обеспечивает переход на другой технологический уровень научных исследований и обеспечивает специалиста-археолога современным инструментом, который позволяет автоматизировать научный процесс.

Список литературы Компьютерное моделирование культурного слоя археологических памятников

- Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н., 1997. Типология поселений Алтая VI-II вв. до н. э. Барнаул.

- Афанасьев Г.Е., 1996. Маяцкий могильник в системе салтовской погребальной обрядности: К проблеме информативности параметрических характеристик//Компьютеры в археологии: Мат. конф. «Опыт компьютерной обработки археологических материалов». М.

- Афанасьев Г.Е., 2004. Основные направления применения ГИС-и ДЗ-технологий в археологии//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Афанасьев Г.Е., Джаникян Г.Г., Сорокина И.А., Эрлих В.Р., 2001. Полнотекстовая и картинно-графическая база данных для описания археологических памятников SITE//Практика и теория археологических исследований. М. (Тр. Отдела охранных раскопок)

- Базы данных в археологии. М., 1995.

- Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев В.В., 1996. Историческая информатика. М.

- Бородкин Л.И., Гарскова И.М., 1993. Программное обеспечение FUZZYCLASS в историко-типологическом исследовании//История и компьютер: новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании. Геттинген.

- Бородкин Л.И., Таранин М.В., 1996. О типологии математических моделей исторических процессов//Математическое моделирование исторических процессов. М.

- Брайчевский М.Ю., 1970. Автоматическое построение археологических изолиний//Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.

- Вальков Д.В., 1999. Компьютерные технологии в археологических исследованиях//Охрана и изучение памятников истории и культуры в Самарской области. Самара.

- Васильев С.А., Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т., Костин В.С., Нуртдинов А.Н., 2004. Статистическое исследование палеолита Верхнего Енисея. Новосибирск.

- Водолажская Л.Н., Водолажский Д.И., Ильюков Л.С., 2003. Методика компьютерной фиксации графического материала археологических раскопок на примере Каратаевской крепости//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. № 31.

- Гарскова И.М., 1997. Технология баз данных в археологических исследованиях//Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. М. Вып. II: Раннесарматская культура (IV-I вв. до н. э.). Гл. 1.

- Генинг В.Ф., Бунятян Е.П., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А., 1990. Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников). Киев.

- Груздев Д.В., Журбин И.В., 2002. Компьютерное моделирование археологических объектов: методика и технология создания пространственной модели//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. № 29.

- Груздев Д.В., Журбин И.В., 2003. Интерполяция и экстраполяция при пространственном моделировании археологических объектов//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. № 31.

- Деревянко А.П., Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т., Штабной К.В., Воробьев В.В., 1998. О работах по созданию виртуального музея «Секреты Сибири»//Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Новосибирск. Вып. 1.

- Деревянко А.П., Холюшкин Ю.П., Ростовцев П.С., Воронин В.Т., 2001. Неандертальская проблема как задача статистического анализа. Новосибирск.

- Доорн П., 1993. Географическое положение, модели взаимодействия и реконструкция исторических поселений и коммуникаций (на примере Этолии, исторической области центральной Греции)//История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании. Геттинген.

- Доорн П., 1995. Я и моя база данных: движение к концу направления «История и компьютер»//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. № 13.

- Иванова М.Г., 2003. Отчет о раскопках городища Иднакар IX-XIII вв. в Глазовском районе Удмуртской Республики в 2002 году. Ижевск.

- Ковальченко И.Д., 1987. Методы исторического исследования. М.

- Компьютеры в археологии: Мат. конф. «Опыт компьютерной обработки археологических материалов». М., 1996.

- Коробов Д.С., 2004. Применение ГИС и аэрофотосъемки при картографировании следов древнего земледелия в Кисловодской котловине//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Лазарев В.В., Барбарунова З.А., 1994. Организация базы данных//Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. М. Вып. I: Савроматская эпоха (VI-IV вв. до н. э.).

- Ливерманн В., 1993. Данные и знания в исторических базах данных//История и компьютер: новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании. Геттинген.

- Лихтер Ю.А., 1996. Археологический источник и база данных. Выбор модели//Круг идей: модели и технологии исторической информатики. М.

- Лихтер Ю.А., 2000. Классификация древних материалов с использованием программы нечеткой классификации FUZZYCLASS//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. № 26/27.

- Математические методы в археологических реконструкциях/Отв. ред. А.П. Деревянко, Ю.П. Холюшкин. Новосибирск, 1995.

- Методологические и методические вопросы археологии. Киев, 1982.

- Методы естественных и технических наук в археологии: Тез. докл. на всесоюзном совещании по применению в археологии методов естественных и технических наук. М., 1963.

- Новые методы археологических исследований. Киев, 1982.

- Носевич В.Л., 1995. Заря или зарница? Компьютерное моделирование исторических процессов//Круг идей: развитие исторической информатики: Тр. II конф. ассоциации «История и компьютер». М.

- Носевич В.Л., 1996. На пути к модели общества как самоорганизующейся системы//Математическое моделирование исторических процессов. М.

- Прохоров А., 2003. Компьютерные технологии в археологии//Компьютер-пресс. № 7.

- Сафонов И. Е., Цыбин М.В., 2004. Электронное учебное пособие «Археология Центрального Черноземья (культуры древних скотоводов III тыс. до н. э. -XIV в. н. э.)»//Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». Москва; Томск. № 32: Мат. IX конф. АИК.

- Смирнов А.С., Трифоненко А.В., 1997. АРХЕО: Программа для создания графических информационных схем в среде системы AUTOCAD//Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. М.

- Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970.

- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I: Савроматская эпоха (VI-IV вв. до н. э.). М., 1994.

- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. I:. Раннесарматская культура (IV-I вв. до н. э.). М., 1997.

- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. III: Среднесарматская культура. М., 2002.

- Степанова Г.А., Смагин М.Г., 1999. К вопросу о методике извлечения, обработки и сохранения первичной информации на примере городища Иднакар//Новые исследования по средневековой археологии Поволжья и Приуралья: Мат. Междунар. полевого симпозиума. Ижевск.

- Трехмерные реконструкции в археологии//www.arheo3d.narod.ru

- Черносвитов Ю.П., 1994. Освоение крайнего Севера: Опыт имитативного моделирования по материалам археологии. М.

- Чича -городище переходного периода от бронзы к железу в Барабинской лесостепи. Новосибирск, 2004. Т. 2.

- Шер Я.А., 1994. Компьютерные методы в археологии и музееведении//Компьютер и историческое знание. Барнаул.

- Шорбан Е.А., Колесникова В.И., Плужников В.И., 2001. Краткое описание недвижимого памятника культуры: информационно-лингвистическое обеспечение//Культура: политика модернизации: Мат. семинара «Стандарты описания объектов культурного наследия». Псков; М. Вып. 2.

- Щапова Ю.Л., 1996. Лингвистическое обеспечение баз данных по археологии//Компьютеры в археологии: Мат. конф. «Опыт компьютерной обработки археологических материалов». М.

- 3-D Representation of a Hohokam Pithouse. http://www.pleione.com/pithouse/

- Baranov Y., Kosinskaya L., 2003. Virtual Three-Dimensional Model of the Ancient Surface and Dwelling at the Bystry Kulyogan 66 Settlement//EAA 9th Annual Meeting. Final Programme and Abstracts. St. Petersburg.

- Brown University. S.H.A.P.E. Center of Digital Shape-Archaeological-Photogrammetry-Entropy. http://www.lems.brown.edu/vision/extra/SHAPE/

- Lincoln State Park, Bismarck N.D. On A Slant Mandan Village. http://www.sds3dscan.com/

- Morrison A., Skjulstad S., 2004. A Virtual Reality Tour in an Italian Drama Theatre; A Journey between Architecture and History during the 19th Centure//EVA 2004 London Conference: Conference Proceedings. L.

- Southampton University. http://www.arch.soton.ac.uk/Research/

- Zhukovsky M., 2001. Virtual 3-D Reconstruction of the Kiafar Site, North Caucasus, Russia//Computing Archaeology for Understanding the Past:Proceedings of the 28th Computer Applications and Quantitative Мethods in Archaeology Conference (CAA 2000), BAR International Series, 931. (http://www.archeologia.ru/Library/book/272367f3ea94).

- Zhukovsky M., 2002. Handling digital 3-D record of archaeological excavation data//Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology 2001, BAR International Series. (http://www.archeologia.ru/Library/book/e0391889bbca>).