Компьютерный анализ планиграфии раннесредневекового могильника Дюрсо на Северном Кавказе

Автор: Ковалевская В.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Ранний железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328032

IDR: 14328032

Текст статьи Компьютерный анализ планиграфии раннесредневекового могильника Дюрсо на Северном Кавказе

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНИГРАФИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО МОГИЛЬНИКА ДЮРСО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1

В археологических исследованиях последнего времени накоплен опыт изучения расположения погребений, обладающих общими культурными и хронологическими признаками или отличающимися по социальному статусу погребенных, на основании сочетания вещей разных типов в пределах могильного поля для изучения направления роста могильника, наличия в нем микро- и макро-локальных групп и определения их изменений во времени.

Между тем применение географических программ для решения этих проблем делает еще свои первые шаги. Один из примеров применения компьютерного картографирования с помощью пакета отечественных лицензионных геногеографических программ для анализа закономерностей распространения археологических материалов в пределах могильника приведен с использованием данных могильника Дюрсо (окрестности Новороссийска), раскопанного в 1974 г. А. В. Дмитриевым, любезно предоставившим возможность разработать методику на этом массовом, сложном и хорошо препарированном материале (Дмитриев, Ковалевская и др., 1998. С. 67).

Важность этого эталонного и первоклассно раскопанного могильника заключается в том, что массив из 541 погребения содержит хорошо структурированный материал, ставший отправной точкой для хронологических и этнокультурных построений в рамках V–IX вв. не только Кавказа, но и Европы, уже после первых публикаций А. В. Дмитриева, сопровожденных важными для разработок хронологии раннесредневековых древностей дополнениями А. К. Амброза (1979; 1982).

Для постановки вопроса о выделении этнокультурных и социальных групп в пределах любого могильника прежде всего необходимо хронологическое упорядочение всех погребений, что является необходимой базой дальнейшего исследования. Для нас представит методический и содержательный интерес проследить в данной статье, как на протяжении времени скрупулез- ное исследование выделенных категорий находок, которые рассматривались в сочетании между собой и с другими хроноиндикаторами, при сопоставлении с постоянно увеличивающимся фондом аналогий из древностей эпохи переселения народов, приводило к более дробному хронологическому членению материалов могильника Дюрсо. Начало было положено А. В. Дмитриевым в публикациях 1979 и 1982 гг. (Дмитриев, 1982. С. 69–107). За основу был взят анализ фибул (136 экз.), дробно расчлененных А. В. Дмитриевым на 21 таксон, что позволило объединить в одну таблицу 81 погребение V–IX вв. могильника Дюрсо. Важная информация содержится в анализе сочетания разных типов фибул в одном погребении, но эти случаи скорее являются исключением из правил, а не правилом (погребения 300, 483, 410, 192, 216, 402, 418, 228).

Особую важность представляет изучение сопровождающего материала, в частности поясных наборов, серег, зеркал и т. д., что было отмечено А. К. Амброзом (1982. С. 115, 116), и бус, чем можно было воспользоваться, поскольку из 81 погребения с фибулами происходит 4 803 экз. бус, изученных нами, притом в ряде погребений их количество составляет более сотни экземпляров (347 в п. 291, 358 в п. 490, 260 в п. 135, 201 в п. 451). Упорядоченность погребений на основании смены типов фибул и, соответственно, членение на группы последовательностей погребений могильника Дюрсо на основании взаимосочетания вещей в комплексах с фибулами (Дмитриев, 1982. Рис. 11; С. 105. Табл.) дали первую объективно проверяемую периодизацию могильника. Она принята и сегодня исследователями, обращающимися к материалам Дюрсо, разногласия в основном касаются перехода от относительной датировки по этапам (узким или обобщающим) к абсолютным датам, но на этом мы остановимся далее, в связи с вопросом о степени дробности упорядочения во времени (относительном и абсолютном).

Другим важным вопросом при решении проблем периодизации памятника является увеличение массива материалов, используемых для этих целей. В этой связи была проведена большая работа А. А. Дмитриевой и А. В. Дмитриевым в рамках проектов РГНФ и РФФИ (рук. В. Б. Ковалевская). Ими были подготовлены для классифицирования 12 395 бус из 267 погребений Дюрсо, разделенные В. Б. Ковалевской на 120 типов на основании подготовленной базы данных бус Дюрсо и превосходных рисунков в цвете А. А. Дмитриевой. Эта БД стала органичной частью БД бус Юго-Восточной Европы V–IX вв. (40 020 экз. – 395 таксонов), изданной в двух монографиях В. Б. Ковалевской (1998; 2000). Таким образом бусы из могильника Дюрсо получили систематизированный массив аналогий, где каждый экземпляр можно сопоставить с десятками и сотнями идентичных экземпляров с территории Крыма и Кавказа из датированных комплексов и случайных находок на памятниках. Для всех материалов использовалась обобщенная датировка по этапам: V – первая половина VI в., вторая половина VI–VII в. и VIII–IX вв. с выделением памятников IX в. (см.: Ковалевская, 2000. С. 280–304). Именно по этим хронологическим периодам – I: вторая половина V – первая половина VI в.; II: вторая половина VI–VII в.; III: VIII–IX вв. – рассмотрены нами все бусы могильни- ка Дюрсо 2. Эти же хронологические характеристики этапов используются А. В. Дмитриевым в его разделах коллективной монографии (Дмитриев, 2003. С. 200–206).

Но тот массовый материал, который был использован после создания БД «Бусы Дюрсо» для получения новой информации о периодизации могильника Дюрсо, требовал и новых статистических методов обработки данных. Ранние работы А. В. Дмитриева 1982 г. показали на примере картирования фибул, насколько плодотворны результаты. Их хотелось бы продолжить с бусами и другими категориями материалов (серьги – 34 экз. – 5 типов; пряжки – 62 экз. – 13 типов; наконечники поясов – 21 экз. – 3 типа; накладки – 28 экз. – 8 типов; и т. д.). Наряду с таким массовым и представительным материалом, как бусы и фибулы, эти данные позволяют датировать погребения по ряду групп независимых материалов, используя сериацию, кластерный анализ и другие методы многомерного сравнения наряду, и это главное, с построением изолинейных карт, опыт построения которых в рамках Кавказа и Восточной Европы был многократно использован В. Б. Ковалевской (2005. С. 20 и далее).

В рамках проектов РФФИ (рук. В. Б. Ковалевская) О. Ю. Наумовой был введен в компьютер полный план могильника, а С. Ю. Рычковым адаптирована геногеографическая программа GGMag к анализу пространственного распределения погребений по набору инвентаря в могильнике Дюрсо.

На основании статистического анализа указанных БД Дюрсо были построены сотни компьютерных карт, произведен кластерный анализ (как по сочетанию различного типа вещей в погребениях, так и на основании их пространственного размещения), вычислены корреляционные матрицы между всеми типами артефактов. В результате работы по уточнению датировки погребений на основании сочетания вещей число датированных комплексов с 80, использованных при первых публикациях, увеличилось почти до 300. На этом основании стало возможным построить компьютерные карты могильника, разделенного с помощью изолиний на зоны, соответствующие восьми хронологическим этапам (Ковалевская, 1998б. Рис. 2, а, б ). Для сравнения мы привели традиционную карту, где разными условными знаками отмечены погребения тех же восьми хронологических этапов (Там же. Рис. 1). Тенденция роста могильника к югу, отмеченная А. В. Дмитриевым, видна, но наложенные друг на друга ареалы погребений каждого из этапов в центральной части могильника настолько сильно пересекаются, что убедить нас может только компьютерное прочтение этого процесса.

Так называемая фоновая карта хронологического разбиения погребений (Там же. Рис. 2, б ) отражает динамику развития могильника, но поскольку она опирается на преобладающий материал, вынося все то, что не подчиняется правилам, на карту остаточных поверхностей, мы, не имея права выбрасывать имеющуюся информацию, можем пользоваться данной картой только как моделью. Погребения картированы с помощью условных координат

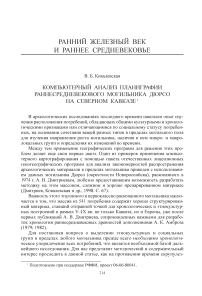

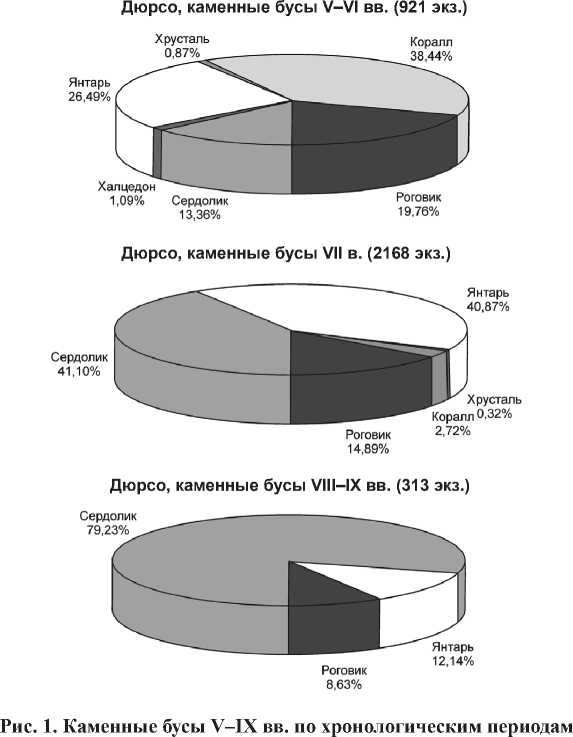

Рис. 2. Распространение коралловых бус на территории могильника Дюрсо; распределение бус германского производства и сердоликовых на электронную основу, использованную для построения изолинейных карт, или же на карту, изданную А. В. Дмитриевым в 1982 г. Разделяя бусы Дюрсо по хронологическому признаку, мы в графической форме (рис. 1–2) можем показать на примере бус из природных материалов, в какой мере для каждого из выделенных периодов характерен тот или иной процентный состав: если в первой половине V – первой половине VI в. преобладают коралл (38,44%) и янтарь (26,49%), затем следуют сердолик (13%) и роговик (19,3%), то уже в конце VI – VII в. на первое место выходит сердолик (41,10%), хотя янтарь ему почти не уступает (40,87%). Роговик несколько уменьшается в проценте (14,99%), а коралл почти исчезает (2,72%). Еще заметнее направление изменений к VIII–IX вв., когда процент сердолика достигает 79,23. Правда, такая наглядная картина является результатом действия «больших чисел»; в случае, когда мы хотим получить надежную дату для одного комплекса, лишенного других датирующих материалов, картина получается значительно более размытой. Какими методами на основании анализа бус можно получить информацию о дробной периодизации, мы покажем далее. В статье мы приводим небольшую часть компьютерных и традиционных карт бус из альбома электронных карт, построенного нами, а именно тех, о которых пойдет речь при дробной датировке комплексов. Наблюдается четкая зона повышенной концентрации в северной и северо-восточной зонах могильника, вокруг наиболее хорошо стратифицированных погребений 300, 306, 483, 500, 479 раннего периода Дюрсо.

Исследователи неоднократно отмечали западное происхождение моды на фибулы, германский женский костюм, западные аналогии парадным мечам. Западными по своему происхождению являются коралловые и янтарные бусы. Среди стеклянных бус также можно выделить несколько имеющих аналогии в «барбари-куме» таксонов бус (т. 150, 162, 163, 164, 194, 199), происходящих из комплексов первого и второго периодов. Сердоликовые бусы встречались во все периоды, составляя соответственно 13,36% – 41,10% – 79,23%. В качестве зоны их наибольшей концентрации выделяется юго-западный угол могильника, использовавшийся в VIII–IX вв. Большой интерес представляют находки в Дюрсо одноцветных, полосатых и мозаичных бус из заглушенного красного стекла с орнаментом в виде полос бело-синего, окрашенного кобальтом стекла или мозаичных накладных полос из глазков и розеток. Связаны они, безусловно, с византийским импортом, хотя место производства пока определить не удается. Эти бусы составляют достаточно обширную коллекцию (151 экз.), но происходят они из богатых погребений и высоко ценились, т. к. в половине случаев на погребение приходилось по 1 экз. По характеру распределения в пределах могильника эти типы бус различаются следующим образом: севернее и восточнее располагаются погребения с краснополосатыми бусами (т. 196, 197), несколько южнее – одноцветные (т. 139), что, возможно, свидетельствует о несколько более раннем проникновении бус таксонов 196, 197. Безусловно и то, что мозаичные бусы таксонов 279, 280, 282 поступали к населению Дюрсо позже. Ареал их вытянут с северо-запада на юго-восток (соответствуя ориентации погребений в этой части могильника).

Бусы розового, с оттенком аметиста, стекла (круглые, зонные, а иногда в форме псевдогеммы – т. 91, 92, частично 93), которые редко выделяют исследо- ватели, специально не занимающиеся бусами, и поэтому мы знаем об их распространении меньше, чем хотелось бы (Ковалевская, 2000. С. 7, 8). Они являются датирующей находкой для V–VI вв., что подкрепляет их картографирование. В Дюрсо они представлены 20 экземплярами.

Интересно и распространение синих и черных бус с навитой основой и глазками-крапинками разного цвета, как правило, белыми и красными (т. 151). Из общего количества подобных бус Крыма и Кавказа (149 экз.) 60 экз. приходится на погребения могильника Дюрсо: 27 экз. в комплексах V–VI вв.; в два раза меньше – из значительно большего количества комплексов конца VI–VII в.; 5 экз. из погребений VIII–IX вв., остальные – из недатированных комплексов.

Такие находки, как гривны и пряжки с округлыми рамками и щитками и металлические зеркальца-подвески с центральной петелькой, типичные для V–VI вв., дают четкие и направленные меридионально узкие ареалы (для зеркал и гривен) и более широкие для пряжек (очевидно, в той мере, в какой они присутствуют в относительно более поздних комплексах).

Разница в направлении границ ареалов в зависимости от хронологической позиции тех погребений, из которых происходят рассматриваемые артефакты, наглядно отражена распространением серег и деталей поясных наборов – наконечников ремней второй половины VI–VII в., геральдического типа, поясных накладок, расчлененных во времени в пределах второй половины VI и начала VII в., и лировидных пряжек. Ранние серьги, выделенные А. В. Дмитриевым в качестве таксона 3 и 20, повторяют карты ранних бус, гривен и серег и представлены еще более узкими ареалами, вытянутыми меридионально, связывающими между собой три группы концентрации ранних памятников, что подробно мы рассмотрим далее. Причем направление связей, четко перпендикулярное принятой ориентации погребенных, которая в северной части могильника имеет широтное направление, скорее всего, отражает меридиональный рост могильника и позволяет нам определить относительную хронологию погребений.

Распространение же серег таксонов 25 и 32, по А. В. Дмитриеву, отражает иное направление связей, характерное для расположения погребений VII в., соответствующее ориентации погребений и, очевидно, свидетельствующее о постепенном заполнении рядов. При увеличении количества однотипных вещей в близко расположенных погребениях можно будет говорить о семейно-родственных отношениях в двух выделенных микрогруппах для погребений с серьгами т. 32 и т. 20.

Еще заметнее направленные связи проявляются в погребениях с дружинной поясной гарнитурой, которая несет информацию как о хронологической позиции, так и о социальном статусе похороненного дружинника. Этот вопрос не может быть рассмотрен до полной публикации материалов могильника Дюр-со А. В. Дмитриевым и (для необходимых сопоставлений) могильника Бжид А. В. Пьяновым. Но когда, благодаря любезности А. В. Дмитриева и А. В. Пья-нова, в хранилищах Новороссийского и Краснодарского музеев я смогла внимательно ознакомиться с наборами геральдического типа из указанных могильников, мое внимание привлекли два поясных набора из разных могильников, идентичных по материалу, типу пряжки и набору и количеству всех типов на- кладок и наконечников и типам подвесных ремешков, безусловно происходивших из одной мастерской и, очевидно, пожалованных одним военачальником, что могло свидетельствовать о службе носителей этих поясов в одном воинском подразделении. Небольшое отличие в числе подвесных ремешков к поясу, что может свидетельствовать об определенной иерархии внутри дружинников, говорило о несколько более высоком статусе воина, погребенного в Бжиде. Конечно, это мое предположение может быть принято или опровергнуто только после публикации материалов указанных могильников, и в предлагаемой вниманию читателей статье тема определения стратификации дружинников по составу и сочетанию различных деталей поясного набора может быть только поставлена.

Вместе с тем, картирование деталей поясного набора позволяет поставить некоторые вопросы. Так, направления ареалов во всех случаях соответствуют ориентации погребений, но при этом для трех таксонов наконечников ареалы не пересекаются, хотя ареал наконечников с боковыми вырезами (т. 38, по А. В. Дмитриеву) находится внутри ареала наконечников таксона 23 (по А. В. Дмитриеву). Эти линейные связи позволяют ставить вопрос о том, что последние отражают определенные связи между дружинниками, похороненными в одном ряду, выражающиеся в общности тех или иных деталей поясной гарнитуры. Картирование показывает, что каждая из деталей фиксирует один (т. 38 и 34–35, по А. В. Дмитриеву; т. 28 и 31) или два параллельных между собой, но отстоящих друг от друга ряда (т. 23 – поясные накладки второй половины VI в.). Можно высказать предположение, что в этих рядах были похоронены воины, каким-то образом связанные между собой. В целом дружинники были достаточно однородны, поскольку те материалы VI–VII вв., которые существуют в нашем распоряжении на сегодня, не дают нам надежной информации о социальной или имущественной дифференциации среди них.

На протяжении первой части статьи мы картировали материалы исходя из той периодизации, в которой протяженность этапа составляет одно или полтора столетия, лишь в некоторых случаях выделяя более узкие промежутки времени бытования артефактов. Это и понятно: мы рассматривали вещи, у которых если и был узкий период бытования, когда их процент достигал относительного максимума, то всегда существовал период их постепенного выхода из обращения, растягивающий общий срок их распространения во времени. Это же касается и распределения в пространстве. Если Дюрсо, находясь на побережье, получало импортные предметы непосредственно, как бы из первых рук, то население Северного Кавказа – из-за необходимости для торговых караванов пользоваться труднодоступными горными перевалами – получало те же товары на некоторый срок позже, что расширяет время бытования интересующих нас артефактов и уменьшает наши возможности дробного датирования. Следовательно, чем ограниченнее то пространство, с территории которого происходит изучаемый нами материал (а в нашем случае это бусы одного поселения, происходящие из одного могильника, по мнению А. В. Дмитриева, раскопанного полностью или почти полностью), тем более точными должны оказаться наши хронологические выводы, опирающиеся на анализ именно этого материала. Второе важное условие заключается в том, что изучаемый отдельный предмет всегда происходит из той суммы вещей, которая имеет протяженную дату, а время совершения захоронения всегда имело день, месяц и год, но именно определение этой даты всегда является основным камнем преткновения. Вернемся к истокам исследования хронологии могильника Дюрсо, т. е. углубимся опять на четверть столетия назад.

На основании дробного анализа фибул Дюрсо по их признакам и членения сопутствующего материала по выделенным таксонам, сочетающимся с фибулами в таблице взаимовстречаемости вещей, А. В. Дмитриев свел все погребения с фибулами Дюрсо – а надо сказать, что сюда входят все самые богатые погребения могильника второй половины V – первой половины VI в., – в единую последовательность. Эта последовательность опирается на смену типов вещей и является хронологической. Абсолютные даты приданы отрезкам этой последовательности на основании внешних аналогий, достаточно полно приведенных А. В. Дмитриевым и А. К. Амброзом и обоснованных. По этой системе первый узкий этап датирован А. В. Дмитриевым со второй половины V в. (или, как уточняет А. В. Дмитриев по историческим данным, с середины 60-х гг. V в.), второй этап – первой третью VI в., третий – второй третью VI в., а четвертый этап – начиная с последней трети VI в. до конца VII в. Эта периодизация была принята в дальнейшем многими исследователями и пересмотрена в 2001 г. М. М. Казанским.

Правда, в статье М. М. Казанского (2001. С. 41–58) принятые А. В. Дмитриевым даты этапов выглядят иначе и названы фазами: I – 450/470 гг.; II – 500– 530/550 гг., III – 550–600 гг. При этом часть погребений первого и второго этапа А. В. Дмитриева объединена М. М. Казанским в I/II фазу и по абсолютной хронологии удревнена (середина V – 80–90-е гг. V в.). Кроме того, выделена промежуточная группа из пяти погребений, отнесенных ранее А. В. Дмитриевым ко второму этапу (следовательно, последовательность погребений сохранилась). Дата этой промежуточной группы не указана, тем более что I/II и III фазы налегают друг на друга, поскольку I/II завершается в 480–490 гг., а третья начинается в 470–480 гг., поэтому, на какой промежуток времени приходится промежуточная группа, остается неясным. В III фазу, по М. М. Казанскому, входят в основном те погребения, которые и у А. В. Дмитриева относятся к третьему этапу.

Рассматривая последовательность погребений по трем фазам (включая и промежуточную группу), предложенную М. М. Казанским, мы видим, что она восходит к упорядочению А. В. Дмитриева. Объединенными оказались погребения, разделенные ранее на два этапа, и я попытаюсь далее рассмотреть, следовало ли их объединять и не ограничивает ли это наши возможности в изучении социальной стратификации населения, оставившего могильник Дюрсо. Я оставляю сейчас в стороне вопрос об абсолютной датировке рассматриваемых погребений, поскольку давно уже сложилось отличие между системой датирования северокавказских древностей с опорой прежде всего на материалы самих местных памятников и в том случае, когда датировки опираются на достаточно удаленные западные аналогии. Последние часто являются образцами для подражания у местных ремесленников, поэтому следует накладывать определенный хронологический допуск, не считая возможным образцы и подражания, отделенные тысячами километров, датировать одним и тем же временем.

Вопросы относительной и абсолютной хронологии мы рассмотрели в связи с тем, что представляет интерес специально остановиться на социальной стратификации населения, оставившего могильник Дюрсо. С момента введения в научный оборот материалов могильника Дюрсо был поставлен вопрос о богатых мужских и женских захоронениях V–VI вв., и были специально выделены в качестве погребений представителей высшей знати могилы 300, 479 и 500. В работе А. В. Мастыковой (2001. С. 59–69) и в книге М. М. Казанского и А. В. Мас-тыковой (Kazanski, Mastykova, 2003. Р. 138–141) эти наиболее богатые погребения рассмотрены как захоронения военных предводителей кланов, вокруг которых концентрировались погребения с более низким социальным статусом, что позволяет разделить территорию могильника на три сектора.

Гипотеза интересная, но требующая проверки и конкретного планиграфи-ческого рассмотрения. Начать с того, что эти погребения не одновременны, они, как свидетельствует археологический материал, приведенный А. В. Дмитриевым (1982. С. 103, 104) и А. К. Амброзом (1982. С. 115), относятся к трем разным узким хронологическим периодам. Погребение 300 относится к первому узкому этапу и может быть датировано второй половиной V в., возможно, являясь одним из самых ранних захоронений на могильнике. Погребение 500 относится ко второму узкому этапу и, следовательно, должно быть датировано первой третью VI в. Причем его более поздняя хронологическая позиция отмечена и М. М. Казанским, поскольку он относит его к промежуточной группе между I/II и III фазами. Погребение 479 отнесено А. В. Дмитриевым к третьему этапу, хотя по набору бус (46 коралловых, одна бусина «аметистового» стекла и бусина с внутренней позолотой, не считая других бус, не несущих в себе информации о дате погребения) с тем же основанием может быть отнесено и ко второму этапу.

Начнем наше рассмотрение с той ситуации, которую формируют погребение 300 и, очевидно, связанное с ним конское погребение пл. 4, расположенное в 10 м к северо-востоку от него. С юга полукольцом располагаются на расстоянии 15–18 м 4 погребения – 310, 285, 259 и 306, – из которых 306 и 310 относятся к тому же времени, а 259 и 285 – к несколько более позднему. Погребение 259 отличается богатым набором бус, поскольку ему принадлежит вторая на могильнике крупная многогранная усеченно-бипирамидальная (аналогичная бусине из п. 516) бусина из халцедона и бусина из красного непрозрачного стекла, с мозаичными полосами и пояском из мозаичных глазков (т. 196, 230).

Ближе к погребению 300 с юго-запада находятся недатированные погребения (257, 339, 352 и 258), а с юго-востока – не связанная с п. 300 цепочка погребений VI–VII вв. (308, 311, 312, 244, 322). Площадь сектора, образованного указанными погребениями середины V в., составляет примерно 180–200 м2. С запада и востока она окружена не заполненным могилами нейтральным пространством полуциркульной формы шириной в 10–12 м, переходящим с восточной стороны в «коридор» 15–17-метровой ширины, который маркирован с востока погребением 150, датированным, скорее всего, рубежом V–VI вв. (находится в 16 м от п. 306). Это незаполненное пространство, имеющее протяженность 35–50 м, с юго-востока ограничено погребением 153, относящимся ко второму или третье- му этапу. За южной полукруглой линией погребений V – начала VI в. выделяется неширокая (2–4 м) полоса, которая переходит в симметричную по отношению к рассмотренному выше «коридору», лишенную погребений полосу, идущую на юго-запад от погребения 310 на расстояние 45 м, при ширине 12 м. Ее восточная граница маркирована погребением 338 второго или третьего этапа и погребением 217 третьего этапа.

Конечно, предложенная модель гипотетична; но наличие этих двух взаимно-пересекающихся «улиц», ведущих к самому богатому и самому раннему погребению вождя и находящемуся на одной линии с ним на пустой «площади» конскому погребению, возможно, каким-то образом маркирует сакральный центр самой ранней части могильника. Немаловажно то, что в V–VI вв. эти проходы не были использованы. Пустыми они оказались и в более позднее время, при том что могильное поле использовалось достаточно активно. Далее нам важно проверить, наблюдается ли нечто подобное в концентрации погребений вокруг п. 500 и 479.

Первым делом следует отметить, что в непосредственной близости от богатого парного погребения 500, в 6–10 м к юго-западу, находятся два погребения предшествующего этапа, одновременных п. 300. Разрушенное бульдозером п. 298 и детское п. 483, находящиеся в 5 м друг от друга, дали достаточно надежный для датировки материал, чтобы определить их хронологическую позицию. Второй вывод, опирающийся на планиграфию, заключается в их связи с п. 500. По имеющимся материалам нельзя сказать, в каком отношении (социальном, клановом) они находились с группой погребений вокруг п. 300. Они были одновременны, похоронены были представители достаточно богатых слоев, п. 483 было расположено точно на север от п. 300 на расстоянии около 50 м, что значимо превышает расстояние до тех погребений (310, 306, 259, 285), которые мы связываем с п. 300.

Интересно, что между погребением 300 и погребениями 298 и 483 меридионально протянулась на всем протяжении не заполненная погребениями полоса. В поперечнике она в северной части имеет около 7 м, а ближе к захоронению коня, связанному с п. 300, – 20–26 м. На этом пространстве зафиксировано только одно погребение 315, которое не датировано, так же как и п. 257, 258, 339, 340 и 352, находящиеся в непосредственной близости к п. 300 к юго-западу. То, что находящееся рядом с ним п. 353 датируется концом VI–VII в., так же как и находящиеся к юго-востоку погребения 132, 244, 308, 311 и 312, возможно, указывает на то, что недатированные погребения могут относиться также к значительно более позднему времени, чем ранняя группа погребений могильника Дюрсо. Тем интереснее, что обширное не заполненное могилами пространство в непосредственной близости от выделенной группы погребений в большой степени оставалось незаполненным в позднейшее время, что означает или наличие каких-то наземных ограничивающих знаков, или сохранение в памяти населения знания о нежелательности (а возможно, и запрете) использования этих участков в качестве могильного поля.

Погребение 500, связанное, очевидно, с конским погребением пл. 10, окружено опять-таки треугольником, отстоя от одновременных ему п. 517, 507, 506,

374, 314 и 490 на 10–22 м и занимая площадь около 200 м2, т. е. примерно соответствующую площади вокруг п. 300.

Внутри и по периметру выделенной территории находятся недатированные погребения 266, 267, 299, 328, 329, 457 (по бусам, несколько более поздние), 507 (по бусам относящееся ко 2 этапу), 513 и 514. Если учесть, что эта часть могильника почти совершенно не использовалась в более позднее время, возможно, эти погребения относились к данному периоду. С северной, восточной и южной сторон выделенной площади выделяется не заполненное погребениями пространство в виде «улиц», выводящих на север за пределы могильника (ширина 12 м, длина почти 40 м от п. 490). Рядами погребений с севера и юга ограничена «улица», выводящая на юго-восток за пределы могильника, протяжением 30 м, при ширине 8 м (два находящихся у ее конца погребения не датированы). Эта «улица» имеет в центре, в месте пересечения с северной «улицей», конское погребение (как было и около п. 300) и уходит, сохраняя те же направление и ширину (8 м), на запад, со слабым отклонением на север, за пределы могильника. Опять, как в случае с п. 300, погребение «вождя» и конское захоронение оказываются на пересечении улиц, являясь значимым, очевидно, так или иначе маркированным, центром в северной части могильника. Это могло быть земляное или деревянное сооружение, не дошедшее до нас и, очевидно, существовавшее не только во время использования могильника в ранний период, но и позже.

После определения связи между группой погребений 300 и 500 во времени и пространстве, можно ставить вопрос о связи с ними погребений 420 и 479 (с парадным мечом), также обращая внимание на ту хронологическую и пространственную позицию, которую они занимают. А. В. Дмитриев относил п. 420 то к первому, то ко второму этапу (Дмитриев, 1982. С. 104), М. М. Казанский – к объединенному I/II, что по времени позволяет считать его одновременным п. 300 и более ранним, чем п. 500.

Анализ бус позволяет уточнить дату этого комплекса: ряд бус характерен для I и II этапов – крупные, хорошо обработанные янтарные (т. 38; 7 экз.), одноцветные и полосатые из заглушенного красного стекла (т. 139, 197), глазчатые (т. 151). Правда, отсутствуют коралловые бусы и ряд типов ранних стеклянных бус. Настораживает тот факт, что из п. 420 происходит четырехгранная бипира-мидальная сердоликовая бусина, аналогичные которой найдены в позднем п. 37 и в памятниках Кавказа, где они служат хроноиндикатором VII в.; из 135 известных экземпляров ни один не происходит из более раннего комплекса (Ковалевская, 1998. С. 20, 21). Следовательно, по бусам это погребение не может быть датировано ранее II–III периода. Относительно даты п. 479 я склонна прислушаться к мнению А. К. Амброза, изучавшего в Новороссийском краеведческом музее поясные наборы могильника Дюрсо и отметившего, что, по технике изготовления пряжки из этого погребения, его следует омолодить (Амброз, 1982. С. 115). Анализ бус из п. 479 (75 экз.) говорит в пользу отнесения этого комплекса, как и п. 420, к II/III периоду.

Что касается расположения на могильном поле, то по сравнению с п. 300 и 500 они сильно смещены на запад (на 30–40 м), являясь, таким образом, самой западной группой ранних погребений. То, что эти погребения составляли одну группу (к которой, очевидно, относилось и п. 403), разделенную примерно 15 метрами, подтверждается тем, что все расположенные между ними погребения (433, 475, 434, 448, 377, 368, 418, 415, 416 – перечисление идет с запада на восток) во времени отстоят от них не менее чем на одно-два столетия ближе к нашему времени. Если же мы реконструируем состояние могильника на время совершения погребений 420 и 479, то должны отметить, что они были одинаково ориентированы и занимали не заполненное могилами пространство, открытое к западу и соединенное не заполненными могилами проходами от п. 420 к п. 430 и от п. 479 к погребениям, пространственно и хронологически тяготеющим к п. 300, – п. 291, 285 и 251 (по своим материалам, в частности по бусам, относящимся к I/II этапам, т. е. во времени следовавшим за п. 300).

Погребения 420 и 479, таким образом, входили в то полукольцо, которое на II/III узком этапе располагалось не только на юго-запад, но и к югу и востоку от п. 300 (п. 291, 151 и, возможно, 159), на расстоянии 23–30 м. Это показывает, что если богатые погребения с парадными мечами мы считаем погребениями военачальников, то относительно погребенного в могиле 479 должны отметить, что он относился к клану п. 300, а похоронен был позже, чем погребенные как в п. 300, так и в п. 500. Именно к этому клану тяготеют погребения III этапа, создающие полукольцо, которое окружает погребения I–II/III этапов. Если вести подсчет против часовой стрелки, это погребения 410, 408, 395, 396, 479, 468, 217, 191, 135 и 153, отстоящие от п. 300 и 479 на расстояние от 18–20 до 35–40 м.

К сожалению, внутри этого пространства, ограниченного кольцом погребений III этапа раннего периода могильника Дюрсо, мы не можем выделить всю сумму ранних погребений, поскольку они не изданы полностью. Поэтому мы не можем судить о микротопографии и семейных группах. Кроме того, именно эта часть могильника раннего времени активно использовалась в конце VI и в VII в., о чем мы уже говорили ранее на примере анализа карт распространения пряжек и деталей геральдических поясов. Интерес в плане поставленного А. В. Дмитриевым вопроса о перерыве в несколько десятилетий в использовании могильника в середине VI в. и о возможной смене населения (Дмитриев, 2003. С. 205) представляет тот факт, что большие, не заполненные могилами пространства, конфигурация и направление которых были рассмотрены нами в связи с группировками погребений вокруг п. 300, 500, 420 и 479, сохранились в более позднее время и были нарушены очень незначительно. Это означает, что память о сложившейся в V – первой половине VI в. структуре могильного поля сохранялась и в более позднее время. Если же вкратце подытожить наши представления о росте могильника, его структуре, попытке выявить относительную социальную значимость в общественной жизни тех воинов, которые похоронены в выделяющихся по своему богатству погребениях, то отметим следующее.

Наиболее раннее погребение с конем (п. 300) занимало центральную часть будущего могильного поля и, очевидно, было погребением военачальника. Место погребения воина и конское захоронение были сакральным центром могильника во второй половине V в. К нему вели с юго-запада и юго-востока два прохода (шириной 10–15 м), уходя точно на север более узким проходом (7–10 м). В конце этого прохода в этот же первый этап раннего периода использования могильника на расстоянии около 30 м были совершены два погребения (298 и 483), менее богатые, чем п. 300, и, скорее всего, относящиеся к другой семье (клану?), поскольку иначе они располагались бы ближе к центральному погребению 300.

Именно в непосредственной близости от этих ранних погребений на рубеже V–VI вв. были совершены богатое п. 500 и конское захоронение. Вокруг группы, связанной с п. 500, наблюдается та же пространственная структура: нейтральная полоса вокруг треугольника п. 500 (506, 314, 374, 490), с проходами, выводящими на север, восток и запад (с некоторым отклонением).

Погребение 500 – это, безусловно, самое богатое воинское захоронение второго этапа I периода. Оно является погребением представителя другого клана, нежели п. 300. Для расположенных к западу и отделенных двумя проходами погребений (504, 509, 510, 515, 525) мы имеем только обобщенную дату – V–VI вв., и, не имея возможности сегодня сузить ее, не можем судить о связях этой группы, выделенной пространственно, с другими.

Относительно первых двух можно говорить, что они отличаются территориально, но, безусловно, и хронологически, принадлежа разным узким этапам первого периода и относясь, очевидно, к двум разным кланам.

К более позднему времени относится группа погребений 479, 420 и 403. Но судя по пространственному анализу, они относятся к продолжению существования во времени представителей клана, оставившего п. 300. Двумя широтными проходами эта группа связана с группой п. 300, имея дополнительные проходы к югу и западу. То, что группа п. 479, возникшая между II и III этапом первого периода, т. е. в первой трети VI в., связана с группой п. 300, подтверждается тем, что продвинувшийся на север и юг могильник III этапа имеет своим центром как п. 479, так и п. 300 с сопутствующими ему более поздними погребениями.

Поскольку все выделенные погребения богатых воинов с оружием разновременны, нет оснований говорить о том, что вся территория могильника разделена на три зоны. На первом этапе выделилась центральная зона, вокруг п. 300. Одновременно начала выделяться вторая зона на севере, в пределах которой уже на втором узком этапе появилось п. 500: погребение вождя, который, скорее всего, был вождем не какой-то части населения, оставившего могильник, а всех готов-тетракситов, поскольку все надежно датированные этим временем погребения концентрируются в северной части, в единичных случаях располагаясь к юго-востоку (п. 292).

На грани II/III этапов первого периода возникает западная группа, связанная по своему происхождению не с группой п. 500, что было бы понятно с учетом хронологии, но с п. 300, что вытекает из пространственного анализа распространения погребений I/II и II/III этапов первого периода вокруг группы п. 300. Поэтому если принимать «клановую версию», то после того как на смену клану п. 300 пришел клан п. 500 (генетически восходящий к п. 298 и 483), на грани II/III этапов власть опять вернулась к представителям клана п. 300. Погребения этого времени и III этапа расположены по дуге, оконтуривающей с юга почти всю территорию могильника, включая в себя как самый ранний центр (п. 300), так и погребение с парадным мечом 479 в западной части. Очевидно, северная часть могильника в это время уже не использовалась. Эти построения не могли бы возникнуть, если бы какая-то часть могильника, прежде всего на- иболее богатые погребения воинов с парадными мечами и женские погребения с фибулами, не были бы дробно датированы А. В. Дмитриевым. Следующим этапом было в пределах большой коллекции бус Дюрсо, насчитывающей более 12 000 экз., выделить эталонные наборы (см. табл. 1) для наиболее надежно датированных с помощью фибул, серег, пряжек и т. д. групп погребений, разбитых по трем этапам первого периода. В этом случае удалось перейти от выделения групп погребений по крупным периодам к членению материала по узким этапам и ввести хронологические уточнения в принятые датировки. В результате мы смогли уточнить взаимоотношение во времени и пространстве самых богатых воинских погребений могильника Дюрсо.

Таблица 1. Распределение бус по трем этапам раннего периода могильника Дюрсо (первая половина V – середина VI в.)

|

Группы погребений таксоны бус* |

п. 298, 300, 306, 483 I этап |

п. 197, 314, 356, 374, 490, 507, 516 II этап |

п. 191, 217, 341, 347, 408, 410, 420, 476, 479 III этап |

|||

|

Сердолик (т. 2, 3, 4, 10, 11) |

2 (7) 10 (1) |

8 |

2 (13) 3 (5) 4 (2) |

20 |

2 (69) 4 (1) 11 (1) |

71 |

|

Агат (т. 24) |

24 (1) |

1 |

||||

|

Янтарь (т. 31, 33, 36, 37, 38) |

36 (2) 37 (80) 38 (4) |

86 |

33 (1) 36 (5) 37 (20) 38 (20) |

46 |

31 (21) 36 (16) 37 (13) 38 (29) |

79 |

|

Хрусталь (т. 49, 51, 54, 45) |

45 (2) 49 (1) |

3 |

54 (1) |

1 |

51 (1) |

1 |

|

Роговик (82, 83) |

83 (3) |

3 |

82 (54) |

54 |

||

|

Коралл (т. 78, 79) |

78 (1) 79 (55) |

56 |

79 (77) |

77 |

78 (48) |

48 |

|

Всего |

153 |

148 |

253 |

|||

|

Одноцветные (т. 91, 92) |

91 (3) |

3 |

92 (1) |

1 |

||

|

Бисер |

102 |

310 |

216 |

|||

|

Одноцветные (т. 139) |

3 |

26 |

2 |

|||

|

Глазчатые (т. 151) |

7 |

3 |

1 |

|||

|

Глазчатые (т. 163, 162) |

2 |

|||||

|

Глазчатые (т. 171) |

1 |

1 |

||||

|

Полосатые (т. 196, 197) |

196 (3) 197 (4) |

7 |

196 (20) 197 (4) |

24 |

196 (1) 197 (1) |

2 |

|

Мозаичные (т. 222, 230, 232, 236) |

5 |

4 |

4 |

|||

|

Мозаичные (т. 296) |

2 |

8 |

5 |

|||

|

Всего стеклянных бус (вместе с не учтенными в данной таблице) |

140 |

686 |

262 |

|||

|

Общее количество бус |

293 |

834 |

515 |

|||

|

Среднее количество бус на 1 погребение |

73 |

119 |

58 |

|||

|

Всего 1570 экз. бус |

||||||

* Все таксоны бус сохраняют нумерацию по монографиям В. Б. Ковалевской (1998; 2000).

Список литературы Компьютерный анализ планиграфии раннесредневекового могильника Дюрсо на Северном Кавказе

- Амброз А. К., 1979. К статье А. В. Дмитриева//СА. № 4.

- Амброз А. К., 1982. О двупластинчатых фибулах с накладками -аналогии к статье А. В. Дмитриева//ДЭВПН.

- Дмитриев А. В., Ковалевская В. Б., Наумова О. Ю., Рычков С. Ю., 1998. Компьютерное картографирование массовых материалов могильника Дюрсо//Античная цивилизация и варварский мир: Мат. 6 археологического семинара. Краснодар.

- Дмитриев А. В., 1979. Погребения всадников и боевых коней в могильнике эпохи переселения народов на р. Дюрсо близ Новороссийска//СА. № 4.

- Дмитриев А. В., 1982. Раннесредневековые фибулы из Дюрсо//ДЭВПН.

- Дмитриев А. В., 2003. Могильник Дюрсо -эталонный памятник древностей V-IX веков//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв. М. (Археология.)

- Казанский М. М., 2001. Хронология начальной фазы могильника Дюрсо//Историко-археологический альманах. Армавир; М. 7.

- Ковалевская В. Б., 1998а. Каменные бусы Кавказа и Крыма. Хронология восточноевропейских древностей V-IX вв. Вып. 1.

- Ковалевская В. Б., 1998б. Применение компьютерного картографирования для решения хронологических вопросов (по раннесредневековым материалам Европы)//Культуры евразийских степей второй половины I тыс. н. э. (вопросы хронологии). Самара.

- Ковалевская В. Б., 2000. Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. Хронология восточноевропейских древностей V-IX веков. Вып. 2: Стеклянные бусы и поясные наборы.

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы. I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.

- Мастыкова А. В., 2001. Социальная иерархия женских могил северокавказского некрополя Дюрсо V-VI вв. (по материалам костюма)//Историко-археологический альманах. Армавир; М. 7.

- Kazanski M., Mastykova A., 2003. Les peuples du Caucase du Nord. Le debut de l'histoire (I-er -VII-e s. apr. J.-C.). Paris.