Комплекс башенного сооружения Раевского городища: некоторые результаты исследований

Автор: Малышев А.А., Дрыга Д.О., Колесник Д.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Раевское городище - крупнейший центр горгиппийской хоры, на котором обнаружена двухуровневая система фортификационных сооружений. Анализ антропогенного ландшафта позволил выявить ее наиболее значимые элементы. В предлагаемой статье освещены результаты исследования башенного сооружения, расположенного в восточной части городища, в наиболее возвышенном месте. Магниторазведка показала наличие мощного внешнего оборонительного контура сооружения. Раскопки курганообразного холма пятиметровой высоты подтвердили этот вывод: расчищены руины трех стен однокамерного сооружения, типичного образца боспорской сырцово-каменной архитектуры. Каменные кладки обращенных наружу стен оказались гораздо выше внутренних. Несмотря на разрушения, в результате разборки северной части здания на камень удалось выявить хорошо стратифицированный участок заполнения башни. Бытование фортификационного сооружения отнесено ко II в. до н. э.

Азиатский боспор, полуостров абрау, фортификация, городище, эпоха эллинизма, сырцово-каменная архитектура, хронология, комплексные исследования, металловедение, 3в-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143171219

IDR: 143171219

Текст научной статьи Комплекс башенного сооружения Раевского городища: некоторые результаты исследований

Характеризуя ландшафтные особенности расположения Раевского городища, его первый исследователь В. И. Сизов восторженно отметил, что крепость парит над местностью. Изучение топографии Раевского городища выявило два пояса оборонительных сооружений, показало значительный перепад высот в пределах валообразной насыпи, которая оконтуривала внешний оборонительный пояс крепости. Причем господствующие высоты оказались не в севе-

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-29-04313 офи_м «Цифровые технологии (3D визуализация) в реконструкции древностей полуострова Абрау: антропогенный ландшафт и палеопопуляции»

ро-восточном углу, где располагались сооружения цитадели, а к юго-востоку: на изломе валообразной насыпи выявлено холмообразное возвышение, близкое к четырехугольной форме, стороны ориентированы по странам света, пятиметровой высоты.

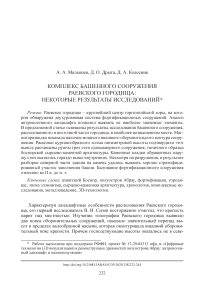

Предпринятое обследование магниторазведкой (площадь 1280 кв. м) выявило в центре участка широкую отрицательную (светлая/красная) аномалию, причем самое высокое место на участке, в верхнем правом углу, оказалось местом стыка двух линейных положительных аномалий (рис. 1)1. Скорее всего, внутренняя отрицательная аномалия образована известняковой массой, а внешняя положительная – обожженной. Вероятно, в этом углу вала/стены был выступ. Высказано предположение, что под насыпью – остатки башенного сооружения, вписанного в угол внешнего вала. В самом углу от башни зафиксирован «коридор»: отрицательная аномалия шириной около пяти метров, окантованная положительной.

Рис. 1. Восточная башня

1 – контур раскопа на топографическом плане; 2 – результаты магниторазведки (работы д. и. н. Т. Н. Смекаловой, А. В. Чудина)

Обращает внимание линейная положительная (темная/синяя) аномалия вдоль правого края участка карты, ее мощность и форма позволяют предположить температурное воздействие (пожарище) на внешнюю часть стены. Небольшой шлейф положительных аномалий восточнее стены интерпретирован как смыв материала с холма.

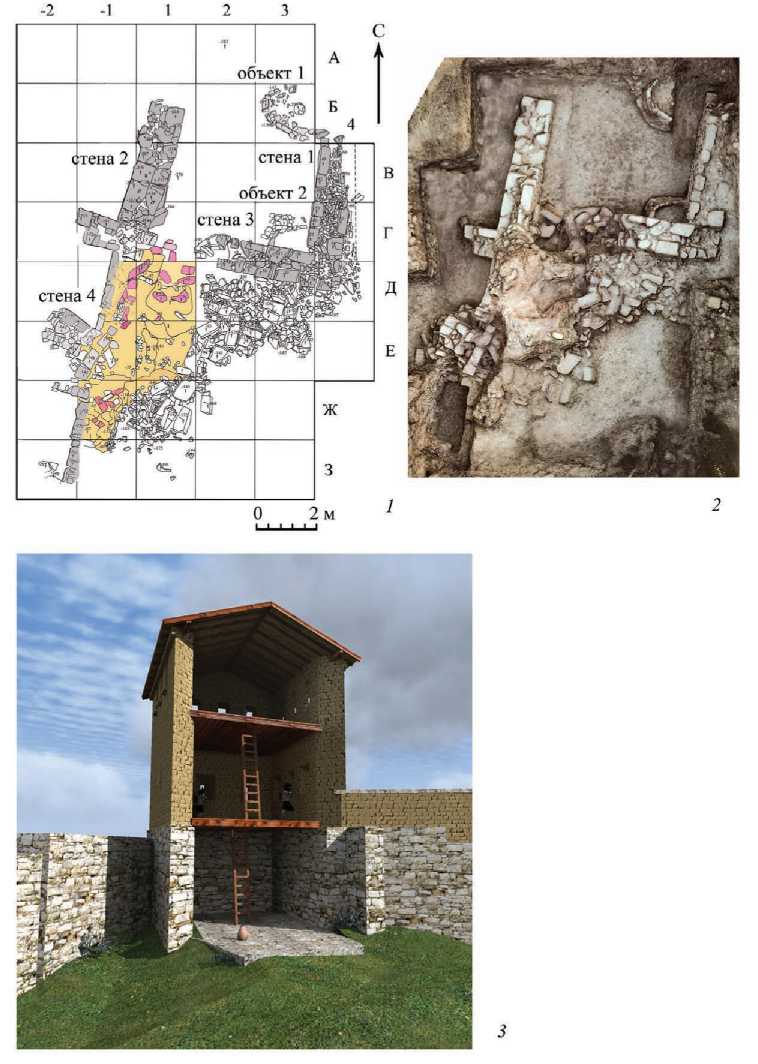

Профили – местами трехметровой высоты – разбитой в меридиональном направлении траншеи в восточном секторе насыпи холма в следующий полевой сезон (2010) подтвердили диагностику магниторазведки. Верхние слои насыпи состояли из продуктов естественного разрушения сырцовых стен, которые перекрывали руины каменного цоколя здания. Выявлены и следы размывания сырцовых кладок: заполнение мощностью до полутора метров представляло собой чередование слоев серых и серо-бежевых суглинков, имеющих резкий уклон в южном направлении в результате оплывания (рис. 3: 2, а ).

В северной части траншеи, несмотря на разрушения, вызванные добычей строительного камня, был обнаружен торец сложенной из массивных блоков песчаника монументальной стены шириной около 1,3 м. У ее подножия выявлены участки культурного слоя – прокаленного в мощном пожарище суглинка, насыщенного угольками, щебенкой и материальными остатками, главным образом античного времени, среди которых оказался и фрагмент энеолитического долота из змеевика. Западнее траншеи в течение четырех полевых сезонов (2011–2014) велись исследования монументального фортификационного сооружения.

Руины каменных конструкций башнеобразного сооружения перекрывала мощная, не менее двух метров, насыпь, которая состояла из продуктов разрушения сырцовых конструкций, в которых использовался и строительный камень разного формата. В северном секторе насыпь прорезал вплоть до материкового горизонта перекоп, связанный с выборкой строительного камня в XX в.

На разных уровнях в заполнении встречались культурные остатки: античная керамика, немногочисленные кости, среди которых обнаружены разрозненные кости человека (длинные кости, свода черепа).

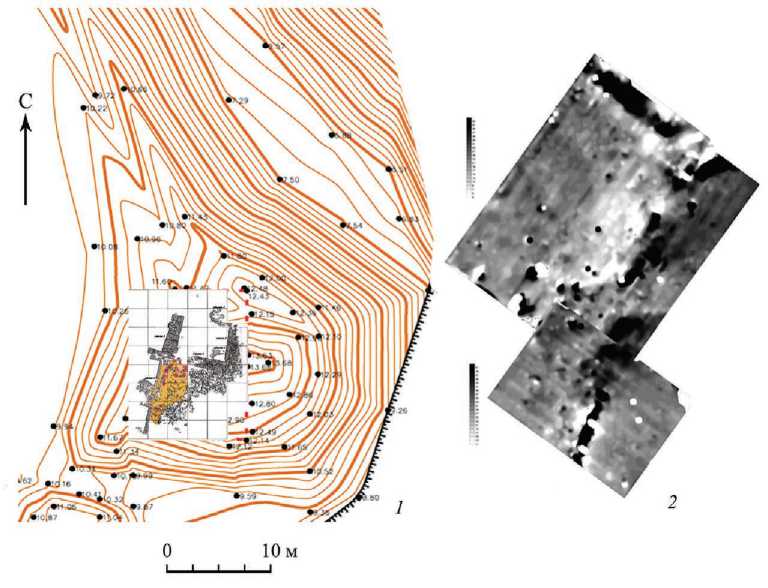

Лучшей сохранностью отличалась кладка восточной стены (№ 1) сооружения (рис. 2: 1, 2 ). Ориентирована по оси ССВ – ЮЮЗ. Она прослежена на длину около четырех метров и высоту около 1,8 м. Кладка нерегулярная, трехслойная: лицевые фасы из крупных и средних уложенных постелисто вперевязку блоков известняка и песчаника, в средней части бутовый камень разного размера. Фундаментная кладка имеет три ряда, состоящих из массивных блоков, длиной метр и более. Нижний ряд впущен в бурый суглинок (погребенная почва?).

Стена 1 образовывала с южной стеной (№ 3) юго-восточный угол сооружения. Сохранилась (на длину – 1,5 м и высоту – до 1,9 м) только восточная часть кладки стены 3, западная до соединения со стеной 2 полностью разобрана. Стена сложена преимущественно из крупного камня, довольно отчетливо выделяется семь рядов, причем наиболее монументальны четыре нижних. В верхних горизонтах кладка фактически двухслойная, в фундаментном уровне трехслойная. Крупные блоки уложены на ребро, а внутреннее пространство забутовано.

Западная, ориентированная по оси ССВ – ЮЮЗ, стена 2 имела ширину около 1,3 м, сохранилась на длину 4,9 м и высоту четырех рядов (1,3 м). Северная часть с северо-западным углом утрачена. Сохранился только фундаментный уровень стены, кладка двухслойная, крупные блоки уложены постелисто, как правило, ложком, хотя некоторые блоки, в греческих традициях, поперечно, на ребро (тычком), через всю толщину кладки.

Юго-западный угол башенного сооружения образован вышеописанными стенами 2 и 3. Чтобы погасить воздействие склоновой деформации, с внешней стороны он был укреплен контрфорсом в виде двухфасной кладки длиной 1,4 м. С южной стороны в юго-западный угол башни встроена оборонительная стена 4, ориентированная по оси ССВ– ЮЮЗ. С внутренней (западной) стороны оборонительной стены, прослеженной на длину восемь метров, выявлена кладка, по-видимому, контрфорса (рис. 2: 1, 2 ; 3: 1 ).

Оборонительная стена была возведена на высоту трех рядов (0,8 м), выше расчищены остатки сырцовых кладок, в которых был использован и строительный камень. Оплывшие контуры блоков сырцовых кирпичей позволяют зафиксировать необычно крупные для античных построек размеры сырцовых блоков (рис. 3: 4, б ).

На поверхностях, использованных в постройке известняковых и песчаниковых блоков, следы отески, как правило, отсутствуют, поэтому внимание исследователей привлек обнаруженный на одном из них канал со следами запо-лированности, которые, по-видимому, связаны с многолетним трением каната (рис. 3: 4, а ).

Раскопки показали, что северный контур башни полностью утрачен, кроме того, в значительной мере пострадала западная часть здания. Кладки всего сохранившегося периметра башенного сооружения подстилает слой бурого суглинка, по всей видимости, слоя погребенной почвы. Регулярная стратиграфия внутри помещения сохранилась на площадях, прилегающих к юго-восточному углу сооружения. Заполнение на уровне двух нижних фундаментных рядов свидетельствует о скапливании влаги внутри помещения (рис. 3: 3, а ), поэтому все пространство пришлось забутовать рваным камнем, а уровень пола был поднят, таким образом, на 0,4–0,5 м. На этом горизонте выявлены две невысокие каменные кольцевые конструкции, диаметр – около 2 м (рис. 2: 1, 2 ), и развалы закрытых лепных сосудов и небольшого кругового пифоидного сосуда бежевой глины.

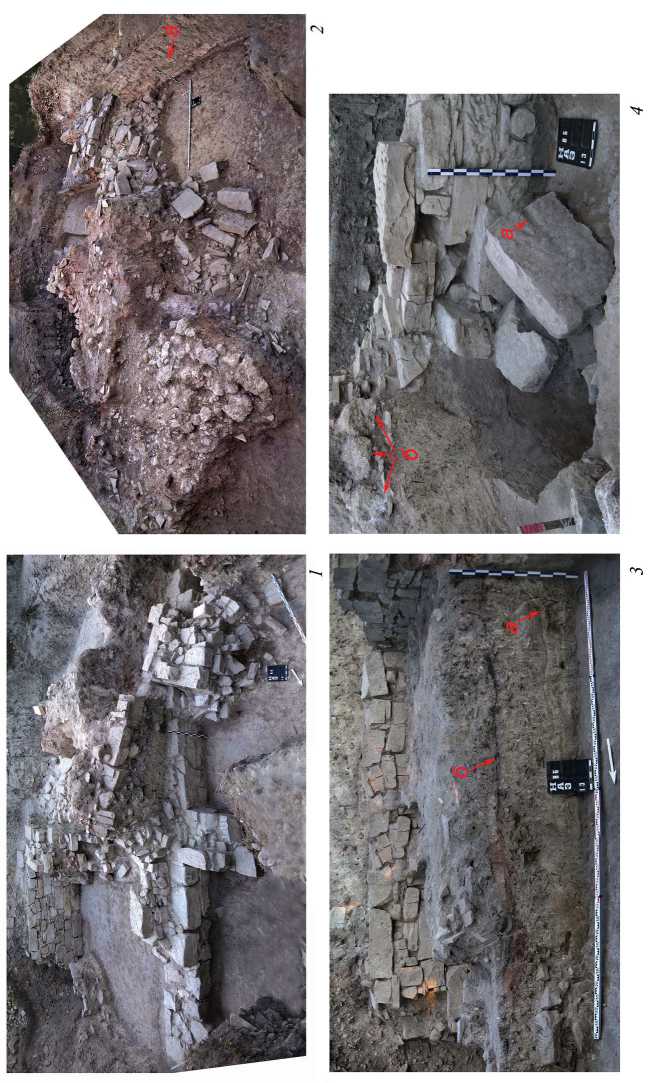

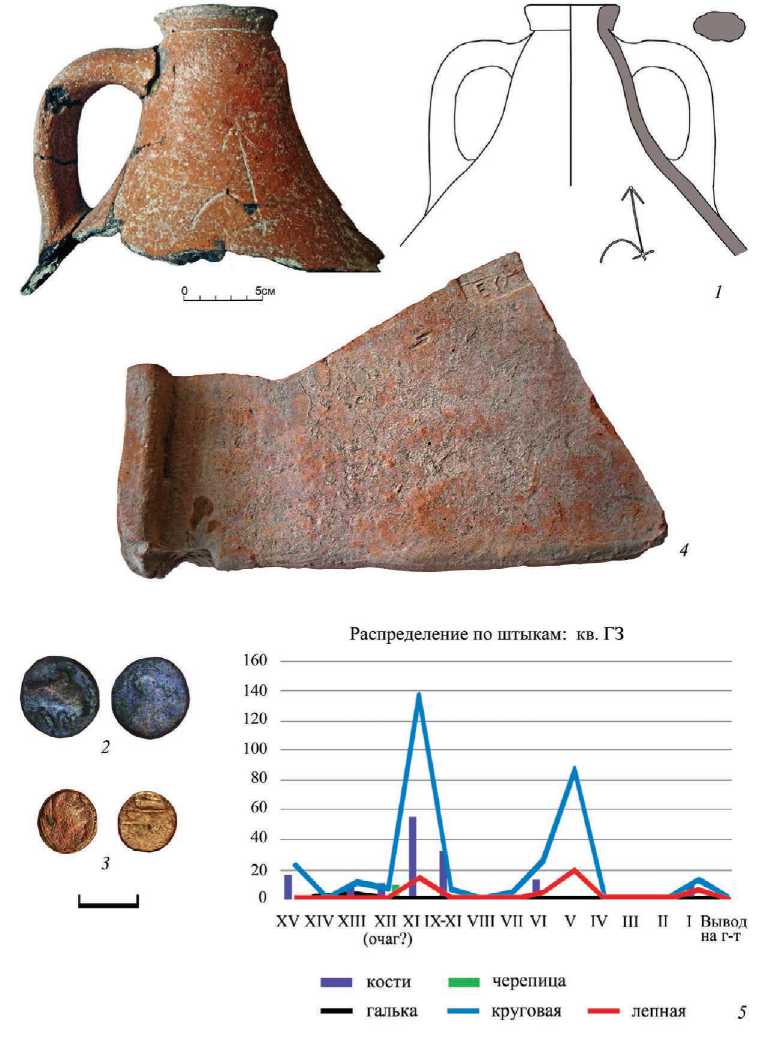

Коллекция культурных остатков, полученных при раскопках башенного сооружения и прилегающей территории, относительно невелика – 3878 экз. (рис. 4: 5 ). Распределение материальных остатков в одном из квадратов заполнения имеет два пика: один – выявленный горизонт пола сооружения, другой – менее значительный, по-видимому, маркирует верхний уровень (этаж) постройки. Относительно немногочисленная коллекция была собрана в верхних штыках развала сырцовой насыпи.

Наиболее значительна коллекция керамического материала, среди которой преобладает античная круговая керамика, связана с двумя хронологическими периодами. В нижних горизонтах башенного сооружения представлены материалы III–II вв. до н. э.: амфоры Синопы (типа III-C: Монахов , 2003. Табл. 104: 6 ), Родоса (типа I-C или I-E-1: Там же. Табл. 80, 81), Колхиды ( Цецхладзе , 1992. С. 98. Рис. 4–3, 5–1) (рис. 4: 1 ), а также массивная, украшенная росписью краской бордового цвета столовая керамика. Связанный с этим хронологическим горизонтом нумизматический материал (II в. до н. э.: Шелов , 1966. С. 219.

стена 1

объект 2

стена 3

объект 1

стена 4 л

Рис. 2. Восточная башня Раевского городища

1 – план выявленных строительных остатков; 2 – ортофотоплан раскопа; 3 – 3D-рекон-струкция сооружения (выполнена В. В. Моором)

Рис. 3. Руины сырцово-каменного монументального сооружения Восточной башни Раевского городища

1 – с прилегающей с юга оборонительной стеной, вид с запада; 2 – развал сырцовых кладок ( а – следы размывания сырцов в северном профиле раскопа); 3 – заполнение башенного сооружения ( а – следы просачивания влаги; б – горизонт бытования и гибели башенного сооружения); 4 – конструктивные элементы башенного сооружения ( а – кладка сырцовых кирпичей; б – канал со следами заполированности на каменном блоке)

Рис. 4. Эллинистические материалы из заполнения башенного сооружения

1 – колхидская амфора с граффити; 2 – фрагмент горгиппийского солена с клеймом «ΕΥΜΕΛΟΥ»; 3 – бронзовые боспорские монеты II в. до н. э.; 4 – фрагмент горгиппийского солена с клеймом «ΕΥΜΕΛΟΥ»; 5 – распределение культурных остатков по штыкам

Табл. VIII: 94, 95 ) (рис. 4: 2, 3 ) обнаружен в сырцовых завалах над уровнем пола цокольного уровня башни. О хозяйственном использовании сооружения свидетельствует довольно многочисленная столовая посуда (кувшины, обломки мисок, рыбного блюда, ручка леканы и т. п.); обломки железных шлаков, обнаруженных на разных уровнях заполнения башенного сооружения, – о возможном производственном использовании сооружения.

Раннеримский материал (I в. до н. э. ‒ I в. н. э.) – позднегераклейские (СIа-б: Внуков , 2003. С. 52-54. Рис. 14: 1 ) - совсем незначителен.

Несмотря на специфичность постройки как фортификационного сооружения, следы пожарища – свидетельства его боевого предназначения – совсем немногочисленны. Среди них бронзовые пластины, использованные, судя по форме и отверстиям, для крепления в защитном доспехе, причем боковые отверстия были расположены как с левой, так и с правой стороны.

На Северо-Западном Кавказе пластины чешуйчатой формы использовались в защитных доспехах со времен архаики (VI в. до н. э.): находки деталей металлического защитного вооружения скифского времени довольно значительны и разнообразны в хронологическом (VI–III вв. до н. э.) и в количественном отношении ( Хазанов , 1971. С. 59, 60; Черненко , 1968. Приложение 1. № 172–193). Как правило, они происходят из всаднических захоронений высшей военной аристократии и профессиональных воинов-дружинников (Там же. C. 165–167), тесно связанных и со скифским, и с античным миром. Они получают распространение и в синхронных комплексах юго-восточной периферии Боспора ( Малышев и др. , 2006. С. 202. Рис. 4: 4 ). Как правило, эти пластинки имели отверстия крепления по двум сторонам (сверху и сбоку), что обеспечивало некоторую гибкость и подвижность телу воина. Многочисленные изображения (надгробия, фрески, граффити) длинного пластинчатого доспеха римского времени свидетельствуют о широком его использовании и на Боспоре. Вместе с тем археологические находки деталей самих пластинчатых доспехов совсем немногочисленны ( Горон-чаровский , 2005. С. 18).

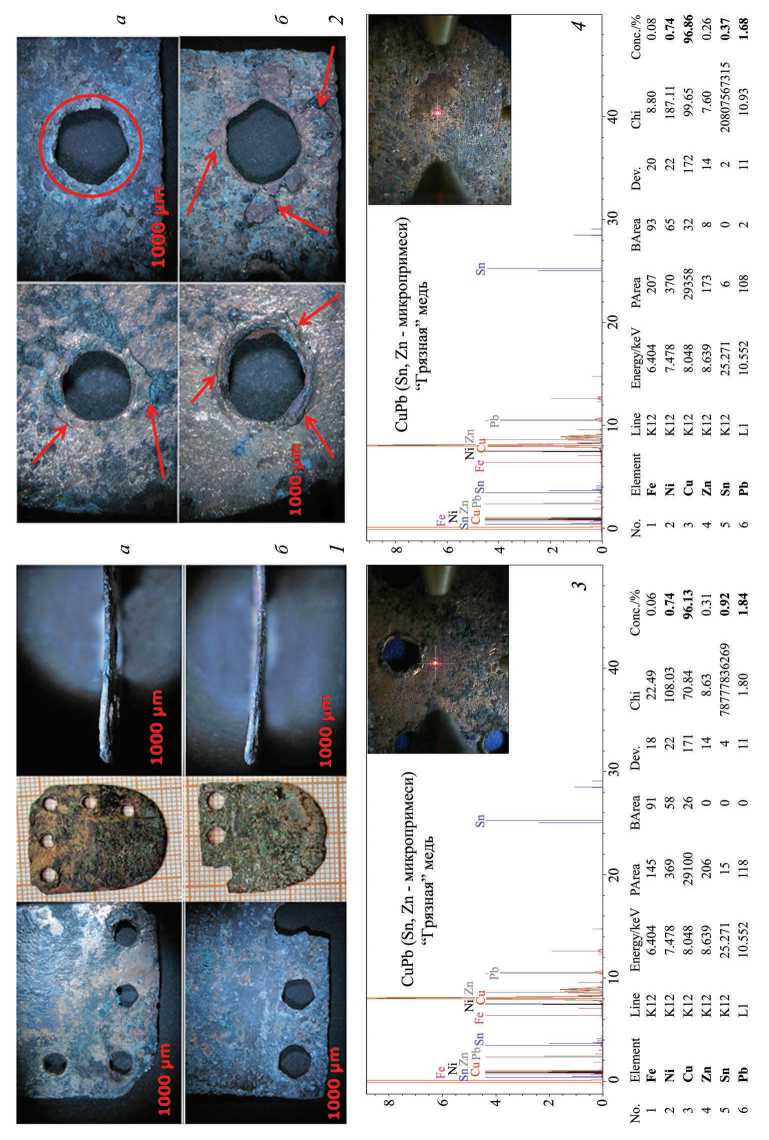

Было проведено исследование состава металла и технологии производства редкой для эллинистического контекста находки. Две панцирные пластины представляют собой пластинки подрямоугольной формы, закругленные с одного конца (размерами 25 × 22 мм и 28 × 23 мм), из листа металла толщиной 0,5 мм со сквозными отверстиями. На одной пластине их три, и они расположены на широкой незакругленной части пластины, на другой – пять отверстий, и они расположены не только на незакругленной части пластины, но и на боковой стороне (рис. 5: 1 ).

При исследовании под микроскопом2 определено, что отверстия не пробиты единичным ударом с помощью инструмента с круглым окончанием, а вырубле-

ны, скорее всего, при помощи зубильца в несколько приемов: ясно прослеживаются угловатые края окружностей, завернутые и тщательно прокованные края отверстий (рис. 5: 2 ).

Для изучения химического состава металла изделий был использован метод неразрушающего энергодисперсного рентгенофлюоресцентного анализа3. Он основан на измерении величин аналитических сигналов, полученных благодаря излучению возбуждаемых радиоизотопными источниками элементов ( Ени-осова, Сарачева , 1997. С. 107–121).

Для каждой пластины было сделано несколько анализов химического состава, т. к. на поверхности были прослежены следы налета серебристо-белесого цвета, что было изначально принято за остатки лужения.

Химический состав основной части двух пластин практически идентичен – они состоят из меди с небольшой примесью свинца и микропримесью олова (Cu – 96,13 (97 %), Pb – 1,4 (1,84 %), Sn – 0,37 (0,92 %)) – так называемой грязной меди. По формальным признакам металл такого типа принадлежит к бронзам, но по сути – это загрязненная свинцом медь. Вероятнее всего, свинец попал в сплав в результате плохой очистки чернового металла, выплавленного из руды, об этом свидетельствует и наличие микропримеси цинка (рис. 5: 3, 4 ).

Химический состав поверхности с налетом серебряного цвета показал, что он не является остатками лужения: содержание олова не превышает уровня в 1 % (0,24–0,62 %), а содержание свинца в обоих образцах достаточно велико – от 3,11 до 14,2 %. Стоит отдельно отметить, что в сплавах обеих пластин присутствует значительная примесь никеля (0,6–0,74 %), который является рудной примесью и, следовательно, свидетельством принадлежности сырьевого металла к одному и тому же рудному источнику.

В 2011 г. таким же образом была исследована идентичная по форме панцирная пластина из раскопок на поселении Дубки. Химический анализ металла пластины показал, что она состоит из так называемой чистой меди (Cu > 99 %). Присутствие в сплаве никеля в процентном содержании 0,8 % свидетельствует

Рис. 5 (с. 240). Бронзовые пластины доспеха

1 – процесс исследования; 2 – отверстия для крепления, пробитые в панцирных пластинах; 3 – химический состав металла панцирных пластин из выборки о том, что сырьевым металлом для производства этой пластины являлся тот же рудный источник, что и для производства вышеописанных пластин.

Таким образом, период возведения и бытования башенного сооружения в восточной части Раевского городища синхронен монументальному сооружению, открытому Н. А. Онайко в северо-западной части городища ( Онай-ко , 1967. С. 155–169). Расположенное на господствующей высоте, оно играло ключевую роль в системе оборонительных сооружений Раевского городища эллинистической эпохи. Следы пожарища и разрозненные антропологические остатки позволяют предположить, что оно было разрушено в военной катастрофе.

Башня представляла собой однокамерное в плане, многоуровневое сооружение. Завал строительного камня к югу от башни образовался в результате разрушения верхних рядов кладки стены 3 (рис. 2: б ) под давлением сырцовых масс верхних уровней сооружения. Его мощность позволяет предположить значительную, как минимум трехметровую, высоту внешнего (стены 1 и 3) каменного пояса. Судя по незначительным завалам возле цоколя внутренней, западной, стены 2, стены внутреннего контура почти на всю высоту были возведены из сырцового кирпича (рис. 3: 2 ).

Список литературы Комплекс башенного сооружения Раевского городища: некоторые результаты исследований

- Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры I в. до н. э. II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.

- Горончаровский В. А., 2005. Военное дело и военно-политическая история Боспора в середине I в. до н. э. - середине III в. н. э.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб. 35 с.

- Ениосова Н. В., Сарачева Т. Г., 1997. Средневековое ювелирное ремесло Европы: основные аспекты в истории изучения // Древности Евразии: сб. ст. / Под ред. С. В. Демиденко, Д. В. Журавлева. М. С. 286-315.

- Малышев А. А., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2006. Технологические традиции в кузнечном производстве синдов, керкетов и торетов (VII-IV вв. до н.э.) // КСИА. Вып. 220. М. С. 34-42.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. М.; Саратов: Киммерида: Изд-во Саратовского ун-та. 352 с.

- Онайко Н. А., 1967. Эллинистическое здание Раевского городища и его место в архитектуре Боспора) // СA. № 2. С. 155-169.

- Хазанов А. М., 1971. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука. 172 с.

- Цецхладзе Г. Р., 1992. Производство амфорной тары в Колхиде // Греческие амфоры: Проблемы развития ремесла и торговли в античном мире. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. С. 90-110.

- Черненко Е. В., 1968. Скифский доспех. Киев: Наукова думка. 190 с.

- Шелов Д. Б., 1966. Монетное дело Боспора VI-II вв. до нашей эры. М.: Изд-во АН СССР. 220 с.