Комплекс бронзового века из Усть-Ангинской пещеры на западном побережье озера Байкал

Автор: Горюнова О.И., Трегубов А.Ю., Авезов Д.С., Ромашова Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521740

IDR: 14521740

Текст статьи Комплекс бронзового века из Усть-Ангинской пещеры на западном побережье озера Байкал

Исследование пещерных археологических объектов на побережье оз. Байкал начато П.А. Кропоткиным в 1865 г. К настоящему времени на этой территории изучено более 50 древних карстовых пещер, гротов и шахт, в половине которых зафиксированы археологические материалы [Горюнова, Филиппов и др., 1996; Горюнова, Вдовина и др., 2002]. В основном они датируются железным веком – периодом этнографической современности. Материалы неолита и бронзового века в пещерных объектах встречаются довольно редко. Отдельные находки, свидетельствующие о пребывании человека, обнаружены в семи пещерах: Узур, Шаманская, Боро-Хухан, Тон-та, Большая Байдинская, Скрипер и Обухеиха [Горюнова, Филиппов и др., 1996]. Впервые обнаружены в пещере одновременно антропологические и археологические материалы, датируемые бронзовым веком.

Цель предлагаемой статьи - введение в научный оборот новых материалов, полученных из Усть-Ангинской пещеры, их анализ и датировка.

Усть-Ангинская пещера находится в скальном массиве восточного побережья залива Усть-Анга (западное побережье оз. Байкал), в 1,4 км к ЮЗ от бухты Ая и в 12,5 км к ЮВВ от п. Еланцы (Ольхонский район, Иркутская область).

Объект обнаружен спелеологами Иркутского клуба «Арабика» (А.В. Осинцев, С. Левашов) в 1993 г. Тогда же на поверхности пола пещеры найден железный крюк, ориентировочно датированный железным веком – периодом этнографической современности [Горюнова, Вдовина и др., 2002]. В 2009 г. при освобождении хода пещеры от рыхлых отложений спелеологами А.Ю. Трегубовым, Д.С. Авезовым и Е. Ромашовой обнаружен антропологический и археологический материал, который передан в Иркутскую лабораторию археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН.

Объект находится на высоте более 50 м над уровнем реки. Пещера карстовая, заложена в графитовых мраморах периода архея - нижнего протерозоя. Вход в нее имеет вид узкого грота (размеры 2×1 м), переходящего в наклонную (75–60о) трубу (протяженность около 8 м). Экспозиция входа пещеры – на ЮЮЗ (к реке).

Рис. 1. Археологический материал из Усть-Ангинской пещеры ( 1–3 – камень; 4–6 – кость).

Археологический и антропологический материал получен при расчистке рыхлых отложений дна пещеры. Положение костей спелеологами не зафиксировано. Представленные антропологические материалы принадлежали взрослому и ребенку. К взрослому относится череп (без нижней челюсти), а к ребенку – две бедренные кости, левая подвздошная кость и нижняя челюсть. По определению А. Ливерс (Отдел археологии Университета Саскатчеван, Канада), первый индивидуум, вероятно, женщина 20–35 лет, а второй – ребенок 8–10 лет (пол установить не удалось). Все кости хорошей сохранности.

Совместно с антропологическими материалами найдены следующие артефакты: 2 диска из светлого нефрита, 2 обломка наконечников гарпунов из рога, фрагменты 2 сосудов, галька со сверлением в центре (рис. 1, 3 ) и костяная подпружная пряжка (1, 6 ).

Один из нефритовых дисков имеет диаметр 4,5 см (рис. 1, 2 ), а другой – 2 см (рис. 1, 1 ). Края изделий скругленные. У большого диска в центре есть биконическое отверстие. У маленького диска сверление отверстия проводилось с одной стороны.

Диски и кольца из нефрита и светлых пород камня часто встречаются в погребениях бронзового века Прибайкалья и являются типичными изделиями для рассматриваемого периода [Окладников, 1955; Горюнова, Воробьева, 1993]. Они использовались для украшения одежды и головного убора. В поселенческих комплексах эти изделия не встречались.

Роговые наконечники гарпунов представлены обломками двух изделий. Один наконечник односторонний, с обломанным насадом (рис. 1, 4 ). Второе изделие - обломок стержня с приостренным насадом и односторонним прямым шипом для крепления линя (рис. 1, 5 ). Подобная форма насада характерна для серовских и глазковских комплексов неолита – бронзового века Прибайкалья [Окладников, 1950, 1955].

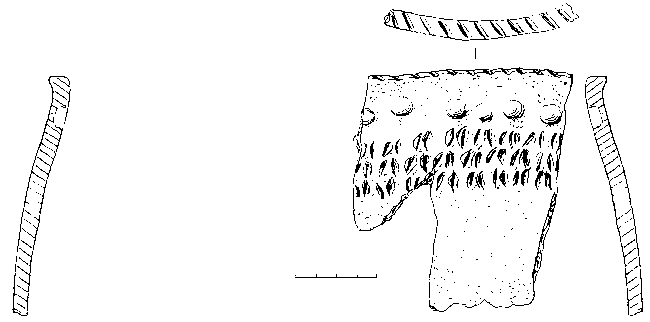

Фрагменты двух сосудов имеют гладкую и штриховую поверхность. Фрагменты штрихового сосуда малочисленны и не орнаментированы. Гладкостенный сосуд имел закрытую форму и слегка выделенный венчик (рис. 2). Фрагменты дна не зафиксированы. Верхняя часть сосуда орнаментирована пояском «жемчужин», ниже которого ногтевыми защипами нанесены горизонтальные ряды. Всего проходит три ряда. Срез венчика украшен наклонными насечками. Диаметр венчика 28 см, тулова – 31 см.

Керамика, украшенная «жемчужинами», характерна для комплексов раннего – развитого бронзового века Прибайкалья: VII–I слои – Улан-Хады, VII–IV слои – Т ышкинэ III, II с л ой – Го р елого Леса, I сл о й – Плотбища и др. [Горюнова, 1984; Горюнова, Хлобыстин, 1992; Горюнова, Воробьева, 1993]. В погребальных комплексах она зафиксирована в материалах могильника Хадарта IV и группы I I захо р онений Ф офановског о м о гильн и ка [Герасим о в, Черных, 1975; Горюнова, Новиков и др., 2010]. Там же встречены сосуды, украшенные ногтевыми защипами. По погребениям из могильника Хадарта IV получены две радиоуглеродные даты: № 1 – 3910±110 л.н. (СО АН–3349)

Рис. 2. Керамика из Усть-Ангинской пещеры.

и № 13 – 3645±85 л.н. (СО АН-3348) [Харинский, Сосновская, 2000]. Даты по I нижнему слою Улан-Хады – 3620±50 л.н. (ГИН-4875) и 3800±100 л.н. (ЛЕ-1277). На основании перечисленных аналогий и калиброванных дат определяем время существования керамики из Усть-Ангинской пещеры – вторая половина III тыс. до н.э.

Вероятно, керамика, обнаруженная в пещере, диски из светлого нефрита и обломки роговых наконечников гарпунов составляют единый культурнохронологический комплекс, датируемый бронзовым веком. Принимая во внимание набор изделий (в частности, наличие дисков), характерный для погребальной практики, считаем нужным сопоставить их с найденными здесь же человеческими костями. Несомненно, уже в бронзовом веке древний человек связывал пещерные полости с представлениями о потустороннем мире и использовал их для захоронения. На верхней Лене известны погребения, совершенные в скальных нишах у ручья Никольского, возраст которых определен авторами раскопок поздним отделом развитого неолита [Базалийский, Меньшагин и др., 1996]. Возникает вопрос: существовала ли неизвестная погребальная практика в позднем неолите – бронзовом веке Прибайкалья?

Особое место среди находок из Усть-Ангинской пещеры занимает костяная подпружная пряжка (рис. 1, 6 ). Ее размеры 6,5х3,0х1,1 см. Она имеет фигурную форму, овальную верхнюю часть и прямоугольную нижнюю. На пряжке есть два овальных отверстия, соединенные с внешней стороны изделия широким прорезанным пазом. Сбоку по центру пряжки проходит круглое отверстие для шпенька. Небольшой паз отмечен над овальным отверстием в верхней части изделия.

Ближайшие аналогии этой пряжке находим в материалах могильника Баянгол, датированного VI-VII вв. н.э. [Дашибалов, 1995]. Вероятно, железный крюк, найденный на поверхности пола пещеры в 1993 г. [Горюно- ва, Вдовина и др., 2002], как и подпружная пряжка, относится к этому же времени.

В целом, новые материалы расширяют источниковую базу по пещерным археологическим объектам западного побережья оз. Байкал и пополняют наши знания по материальной культуре и погребальной практике бронзового века Прибайкалья.