Комплекс геоэлектрических методов диагностики химического загрязнения подземных вод в зоне влияния техногенных объектов

Автор: Гусев А.П., Кулыба Е.И., Прилуцкий И.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена оценке химического загрязнения подземных вод на основе использования комплекса геоэлектрических методов. Апробирован комплекс, включающий съемку потенциала естественного электрического поля, резистивиметрию поверхностных вод и почвогрунтов, электрическое профилирование и вертикальное электрическое зондирование методом сопротивлений. Разработанный комплекс позволяет быстро и эффективно оценить загрязнение подземных вод в верхней части геологической среды, определить направление движения загрязнения от источника, площадь и глубину загрязнения.

Химическое загрязнение, подземные воды, вертикальное электрическое зондирование, кажущееся электрическое сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/147245119

IDR: 147245119 | УДК: 504.5+550.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.1.68

Текст научной статьи Комплекс геоэлектрических методов диагностики химического загрязнения подземных вод в зоне влияния техногенных объектов

Разработка методов оперативного мониторинга состояния геологической среды в целом и загрязнения подземных вод в частности является актуальной проблемой для техно-генно преобразованных регионов. Важной составляющей мониторинга геологической среды в зонах импактного техногенного воздействия являются геоэлектрические методы. Так, геоэлектрические методы являются надежным способом выявления и картирования загрязнения подземных вод в зонах влияния химического производства, разработки месторождений полезных ископаемых, полигонов отходов (Буткус, Халиль, 2008; Федорова, Шестаков, 2011; Фоменко и др., 2014; Гусев и др., 2019; Щапов и др., 2020; Гусев, 2022; Оленченко и др., 2022).

Целью нашей работы являлась оценка загрязнения подземных вод в зоне влияния экологически опасных объектов геоэлектриче-скими методами. Решались следующие задачи: выяснение зон инфильтрации и разгрузки подземных вод; выявление очагов аномально низкого электрического сопротивления; оценка загрязнения подземных вод и установления возможных источников загрязнения.

Объект и методика исследований

Геологическое строение участка проведения работ характеризуется следующими особенностями. По данным бурения и шурфов, верхняя часть разреза представлена техногенными грунтами (0,2–0,5 м), под которыми залегают водно-ледниковые отложения днепровского подгоризонта (песок сероватожелтый, мелкозернистый), имеющие мощность 2–3 м. Ниже залегают моренные отложения днепровского подгоризонта (супесь серая, красно-бурая, пластичная с включениями гравия и гальки 5–20 %). Мощность морены – до 8 м. С глубины 9–10 м залегают нерасчле-ненные водно-ледниковые отложения среднеплейстоценового возраста, представленные песками (от мелких до крупных). Мощность слоя составляет 8–8,5 м. С глубины 18–20 м залегают отложения харьковского горизонта палеогена (алеврит зеленовато-серый). Гидрогеологическое строение участка характеризуется наличием безнапорного грунтового водоносного горизонта, напорного подморенного водоносного горизонта и напорного палеогенового водоносного горизонта. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 2–3 м. Подморенный водоносный горизонт – в

интервале 15–18 м. Палеогеновый водоносный горизонт – в интервале 20–23 м. Для локального мониторинга подземных вод каждого водоносного горизонта оборудованы наблюдательные скважины. Наблюдения за химическим составом подземных вод проводятся с конца 1990-х гг.

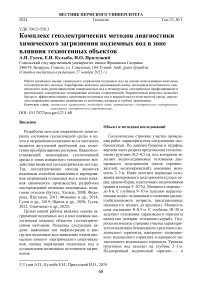

Участок находится в зоне влияния промышленной зоны г. Гомеля (Гомельский химический завод, Гомельский радиозавод, мусороперерабатывающий завод, асфальтовый завод) (рис. 1).

Методика полевых работ включала: съемку методом потенциала естественного электрического поля (ЕЭП) с шагом между точками наблюдения 10 м; вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) методом сопротивлений на постоянном токе (размеры питающих линий АВ от 3 до 300 м, приемных линий MN – от 1 до 20 м); электрическое профилирование методом сопротивлений на разносах АВ=60 и АВ=80 м; резистивиметрию поверхностных вод (в лужах и канавах) и почвогрунтов. Для ВЭЗ и электрического профилирования использовалась установка Шлюмберже.

Для геоэлектрических работ применялась электроразведочная аппаратура ERA-MAX. Для съемки методом ЕЭП использованы неполяризующиеся электроды системы ВИРГ.

Для определения минерализации вод использован портативный резистивиметр, измеряющий удельную электрическую проводимость и соответствующую ей минерализацию воды (в мг/дм3); для оценки загрязнения почвогрунтов – портативный резистивиметр, измеряющий проводимость в См/см2 (Soil EC-meter).

Схема проведения полевых работ показана на рис. 1.

Интерпретации данных ВЭЗ проводилась с помощью программы IPI2Win. Для интерполяции и построения карт потенциала ЕЭП и кажущегося сопротивления в изолиниях – Golden Software Surfer.

Результаты и их обсуждение

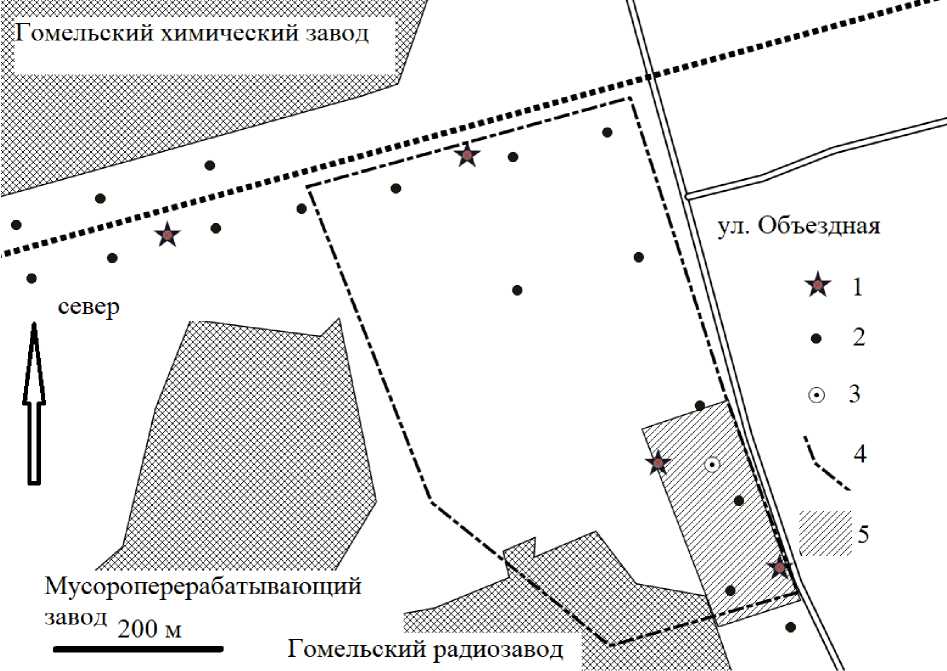

Многолетний локальный мониторинг подземных вод на изучаемом участке выявил аномальные изменения химического состава подземных вод, которые наиболее сильно проявились в подморенном водоносном горизонте. Ежегодные опробования показали, что в течение длительного времени содержание сульфат-иона колебалось в интервале 10– 50 мг/дм3, а сухого остатка – 140–200 мг/дм3 (рис. 2). Начиная с 2014 г., происходил медленный рост концентраций сульфат-иона и сухого остатка, а в 2020-е рост резко ускорился. В 2021–2022 гг. содержание сульфат-иона выросло в 9 раз, а сухого остатка в 5 раз по сравнению с 2005–2015 гг. Поведение указанных компонентов за 2005–2022 гг. статистически достоверно описывается экспоненциальными уравнениями тренда (при коэффициенте детерминации R2=0,87).

Таким образом, был зафиксирован быстрый рост содержания сульфат-иона и сухого остатка в водах подморенного горизонта. Данные изменения имеют техногенный характер, однако источник загрязнения неизвестен.

Участок находится в пределах промышленной зоны в окружении целого ряда предприятий, деятельность которых потенциально может вызвать загрязнение подземных вод. При этом загрязняющие вещества могут проникать в водоносные горизонты различными путями:

– при инфильтрации загрязненных поверхностных вод непосредственно вблизи наблюдательной скважины;

– при латеральном распространении по водоносным горизонтам от удаленного источника;

– при вертикальных перетоках от загрязненного водоносного горизонта;

– при миграции от близко расположенного подземного источника.

Для выяснения источника загрязнения был проведен комплекс геоэлектрических исследований. Определение условий инфильтрации и разгрузки подземных вод на участки выполнялось съемкой естественного электрического поля способом потенциала (Огильви, 1990). Съемка проводилась по профилям, которые были привязаны к единому планшету. В поле потенциала ЕЭП четко выделяются: а) локальные высокоамплитудные аномалии ±50–60 мВ в северо-западном и юго-восточном углах планшета, предположительно техногенной природы; б) область с отрицательными значениями потенциала ЕЭП – от -20 до 0 мВ (занимает 2/3 планшета); в) область с положительными значениями потенциала ЕЭП (до 1/3 части планшета) – от 0 до +20 мВ.

Рис. 1. Схема геоэлектрических исследований: 1 – точки ВЭЗ; 2 – точки резистивиметрии; 3 –сква-жина; 4 – планшет съемки методом ЕЭП; 5 – планшет электрического профилирования

Содержание, мг/дм3 900 800 700 600 500 400 300 200 100

еЪ ^ ^ ^ ^ ^ \^ *0 \^ ^ ^ ^ 'З ^3 i^ 1

F F F F F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -? ^ ^ F F ^

Сульфат-ион ^^^^^^^ж Сухой остаток

Рис. 2. Изменения сухого остатка и сульфат-иона в подморенном водоносном горизонте

Отрицательные значения потенциала ЕЭП указывают на нисходящее движение вод (инфильтрация с поверхности в грунтовые воды); положительные значения потенциала ЕЭП – на восходящее движение грунтовых вод (разгрузка). Мозаика положительных и отрицательных аномалий потенциала ЕЭП указывает на значительную пространственную неоднородность, вероятно, обусловленную пестрым составом и, соответственно, электрическими свойствами самого верхнего слоя разреза (первые м), в том числе наличием техногенных элементов (трубопроводов, кабелей).

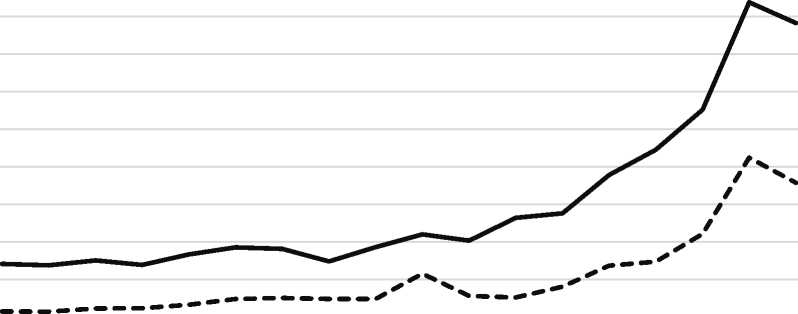

Методом ВЭЗ была изучена верхняя часть геологической среды (до глубины, соответствующей разносам питающей линии АВ=100–150 м, т.е. до 25–35 м). Точки ВЭЗ располагались по профилю от Гомельского химического завода до Гомельского радиозавода. Результаты 1D-инверсии данных ВЭЗ показаны на рис. 3. Крайний слева участок находится вблизи заболоченной территории и характеризуется трехслойной кривой ВЭЗ типа H (ρ 1 >ρ 2 <ρ 3 ). Сопротивление верхнего слоя здесь составляет 49,0 Ом·м. На глубине 1,5 м оно снижается до 13,1 Ом·м (водоносный грунтовый горизонт и нижезалегающие моренные отложения днепровского возраста). На глубине около 8 м находится слой, сопоставляемый с нерасчлененными песчано-супесчаными отложениями среднеплейстоценового возраста и алевритами палеогенового возраста (72,8 Ом·м). Далее по профилю получена четырехслойная кривая типа QH (ρ 1 >ρ 2 >ρ 3 <ρ 4 ). Верхний слой имеет сопротивление 159,0 Ом·м и мощность до 2 м (техногенные песчаные отложения). Во втором слое сопротивление снижается до 62,6 Ом·м (грунтовый водоносный горизонт и водноледниковые песчаные отложения). Третий слой находится на глубине 8–18 м и характеризуется сопротивлением 10,2 Ом·м (подморенный водоносный горизонт). Внизу разреза находится четвертый слой с сопротивлением 50,8 Ом·м (пески и алевриты палеогена).

Для значительной части территории характерна трехслойная кривая типа Q (ρ1>ρ2>ρ3). Сверху находится слой высокого сопротивления (802,0 Ом·м), которое, вероятно, обусловлено низкой влажностью и песчаным составом. Ниже расположен слой (с глубины 1–1,5 м) с сопротивлением 56,2 Ом·м (грунтовый водоносный горизонт, морена, подморенный водоносный горизонт не расчленяются по сопротивлению). На глубине 22 м выделен слой с сопротивлением 45,3 Ом·м (алевриты палеогенового возраста).

На участке южнее 200 м наблюдательной скважины получена кривая типа QH (ρ 1 >ρ 2 >ρ 3 <ρ 4 ), существенно отличающаяся от всех рассмотренных выше. В верхней части разреза, как и в предыдущих случаях, находится слой высокого сопротивления – 986,0 Ом·м и до 1 м мощностью (сухие пески). До глубины 12 м залегает слой с сопротивлением 63,6 Ом·м (водно-ледниковые отложения, грунтовый водоносный горизонт и моренные отложения не расчленяются по величине сопротивления). В интервале 12– 22 м находится слой с аномально низким сопротивлением (1,4 Ом·м).

Такое низкое сопротивление может быть обусловлено повышенной минерализацией подземных вод (подморенный водоносный горизонт). При условии песчано-супесчаного состава водонасыщенных пород сопротивление 1–2 Ом·м соответствует минерализации 1–5 г/мд3 (в зависимости от пористости, глинистости и температуры). На разрезе кажущегося сопротивления четко видна линза с очень низким сопротивлением – менее 10 Ом·м (рис. 3). Так, на разносе АВ=80 м получено кажущееся сопротивление 7,2, а на разносе АВ=65 м – 8,1 Ом·м. Ниже находится слой с сопротивлением 86,3 Ом·м (примерно соответствует песчано-алевритовыми породам палеогена).

Таким образом, на основе выполненных ВЭЗ установлена аномалия низкого электрического сопротивления (вероятно, обусловленная загрязнением вод подморенного водоносного горизонта), которая расположена на участке вблизи остановки «Радиозавод».

Для уточнения пространственного распространения зоны аномально низкого сопротивления было проведено электрическое профилирование методом сопротивлений на разносах АВ=60 и 80 м.

Расстояние, м

Рис. 3. Разрез кажущегося сопротивления (вверху) и геоэлектрический разрез (внизу) на изучаемом участке

Электрическое профилирование на разносах АВ=60 м позволяет судить о латеральных изменениях кажущегося сопротивления на глубине 6–15 м, а на разносах АВ=80 м – на глубине 8–20 м. Участок электропрофилирования показан на рис. 1.

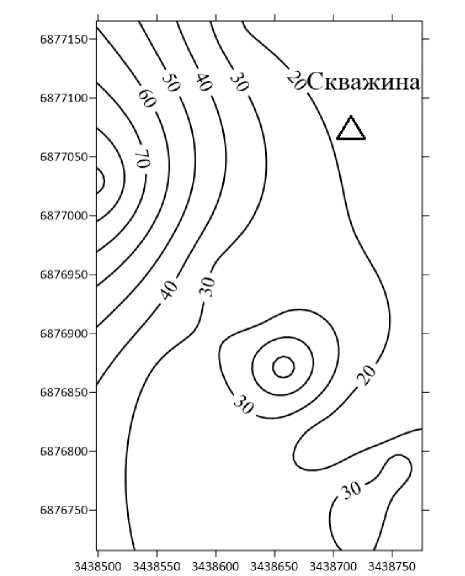

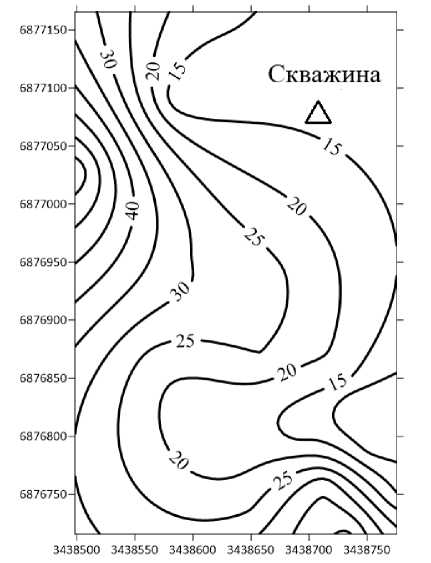

На рис. 4 представлены результаты интерполяции кажущегося сопротивления, полученного с помощью электрического профилирования на разносе АВ=60 м. Область низкого кажущегося сопротивления (менее 20 Ом·м) находится на восточной окраине планшета. В направлении промышленной площадки Гомельского радиозавода кажущееся сопротивление возрастает до 40 Ом·м и более (достигая 90–100 Ом·м в северо-западном углу планшета).

На разносе АВ=80 м область наиболее низкого кажущегося сопротивления (менее 15 Ом·м) также находится на восточной окраине планшета и примерно совпадает с областью низкого сопротивления на глубинах, соответствующих разносу АВ=60 м (рис. 4). В северо-западном направлении кажущееся сопротивление растет до 40–70 Ом·м. Самое низкое кажущееся сопротивление (менее 10 Ом·м) наблюдается на участке точки ВЭЗ (подтверждая полученные зондированием результаты).

Таким образом, согласно выполненному электрическому профилированию, область низкого сопротивления не ограничивается участком точки ВЭЗ, а протягивается по всему восточному краю планшета (т.е. вдоль Объездной улицы).

Полученные отличия кажущегося сопротивления достаточно уверенно позволяют выделить указанную аномалию на фоне всего участка. При этом различия наблюдаются как на разносе АВ=60 м (в 1,3 раза), так и на разносе АВ=80 м (в 1,8 раза).

Для поисков возможных поверхностных источников загрязнения была выполнена ре-зистивиметрия поверхностных вод и почвогрунтов (на глубине до 10 см), позволяющая оценивать их засоление (Оценка засоления…, 2013).

Рис. 4 Карта-схема изолиний кажущегося сопротивления (Ом·м) на разносах АВ=60 м (слева) и АВ=80 м (справа)

Аномалии высокой проводимости поверхностных вод, вызванные их загрязнением (минерализация 5–10 г/дм3, рН – ниже 3 единиц), были обнаружены только на территории отвалов фосфогипса Гомельского химического завода (Гусев и др., 2019), которые расположены на расстояние более 1,5 км от наблюдательной скважины. Вблизи участка и непосредственно в его пределах минерализация поверхностных вод не превышала 1 г/дм3. Почвогрунты в пределах участка также имели сравнительно высокое сопротивление (200– 1000 Ом·м). По данным ВЭЗ, верхняя часть разреза на участке выявленной аномалии характеризуется высоким кажущимся сопротивлением (сотни Ом·м). Исходя из этого, причиной повышения минерализации в интервале глубин, соответствующих подморенному водоносному горизонту, не может быть просачивание загрязненных поверхностных вод, т.е. влияние поверхностного источника.

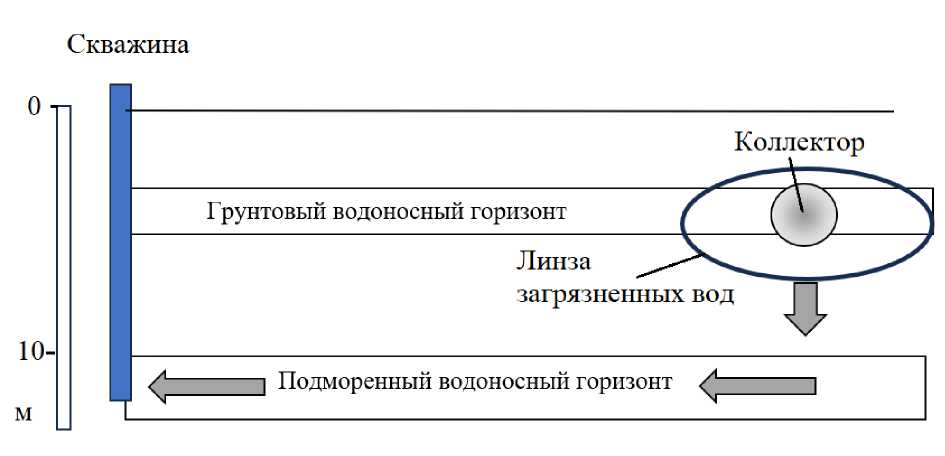

Потенциальный источник загрязнения находится на глубине и характеризуется ареалом, вытянутым вдоль Объездной улицы. Причиной загрязнения могут являться утечки из подземного коллектора ливневой канализации (проходит вдоль проезжей части Объездной улицы). На основе анализа выполненных исследования разработана схема-модель распространения загрязнения в зоне влияния потенциального источника – коллектора ливневой канализации (рис. 5).

Утечки из коллектора привели к образованию линзы загрязненных грунтовых вод, которые затем проникли в подморенный горизонт, имеющий более высокую водопроводимость в горизонтальном направлении (коэффициент водопроводимости грунтового горизонта – 0,2–5 м2/сутки; подморенного горизонта – 10– 150 м2/сутки). По подморенному горизонту фронт загрязнения стал распространяться в сторону наблюдательной скважины (возможно, за счет периодических откачек).

Выводы

Таким образом, исходя из всей совокупности полученных результатов, можно сделать следующие выводы:

– в подморенном водоносном горизонте на участке, примыкающем к Объездной улице, зафиксирована аномалия низкого сопротивления (менее 1,4 Ом·м на глубине 12–22 м), вероятно, обусловленная повышением минерализации вод данного горизонта (т.е. химическим загрязнением);

Рис. 5. Схема миграция загрязнения в зоне влияния потенциального источника

– аномалия низкого кажущегося сопротивления прослеживается на глубинах 8–20 м по данным электрического профилирования вдоль Объездной улицы;

– повышение минерализации также фиксируется по результатам локального мониторинга в наблюдательной скважине;

– зона низкого сопротивления совпадает с мозаикой положительных и отрицательных аномалий потенциала ЕЭП;

– потенциальные поверхностные источники загрязнения не обнаружены;

– наиболее вероятным источником загрязнения могут являться утечки из близрасполо-женного подземного коллектора ливневой канализации (коллектор → грунтовый горизонт → подморенный горизонт).

Таким образом, комплексирование методов позволило оперативно получить достаточно полную картину химического загрязнения подземных вод.

Список литературы Комплекс геоэлектрических методов диагностики химического загрязнения подземных вод в зоне влияния техногенных объектов

- Буткус Е.М., Халиль А. Применение геофизических методов для решения экологических задач на примере выявления очагов загрязнения подземных вод // Вестник ИжГТУ. 2008. № 2. С. 114-120. EDN: KALVGV

- Гусев А.П. Комплексирование фитоиндикации и геоэлектрического метода для оценки загрязнения геологической среды (на примере полигона химических отходов) // Вектор ГеоНаук. 2022. № 5(1). С. 74-82. EDN: CVUWKG

- Гусев А.П., Верутин М.Г., Калейчик П.А., Прилуцкий И.О., Шаврин И.А. Геоэлектрическая диагностика загрязнения геологической среды в зоне влияния полигона токсичных отходов // Вестник Пермского университета. Геология. 2019. Т. 18. № 1. С. 79-85. EDN: DCJYFJ

- Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 501 с.

- Оленченко В.В. Бортникова С.Б., Девятова А.Ю. Применение электроразведочных методов при исследовании техногенных тел (складированных отходов горнорудной промышленности). Обзор // Геофизические технологии. 2022. № 4. С. 23-40. EDN: HTGTWY

- Поздняков А.И., Шеин Е.В., Федотова А.В. и др. Оценка засоления почв и грунтовых вод методами электрического сопротивления: учебное пособие. Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2013. 71 с.

- Федорова О.И., Шестаков А.Ф. Геоэлектрический мониторинг при инженерно-экологических исследованиях в районе накопителей промстоков // Разведка и охрана недр. 2011. № 12. С. 51-56. EDN: OKMTSL

- Фоменко Н.Е., Закруткин В.Е., Гапонов Д.А., Холодков Ю.И. Геофизические методы решения экологических задач в восточном Донбассе (аналитический обзор) // Известия ВУЗОВ. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2014. № 6. С. 73-93. EDN: TGFXRT

- Щапов В.А., Юрков А.К., Цай Г.А. Геофизические исследования ареала загрязнения подземных вод в пос. Верх-Нейвинский // Известия УГГУ. 2020. Вып. 2 (70). С. 53-61.