Комплекс материалов переходного времени от бронзового к раннему железному веку поселения Мергень 6 в Нижнем Приишимье (Западная Сибирь)

Автор: Зимина О.Ю.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается комплекс материалов переходного времени от бронзового века к раннему железному, обнаруженных на многослойном поселении Мергень 6 в Приишимье (Западная Сибирь). Целью исследования является описание керамики и предметов инвентаря, соотносимых с комплексом переходного времени, обоснование хронологической позиции комплекса и характеристика культурных связей населения. Предшествующие исследования показали, что керамические материалы переходного времени, составляющие значительную серию, свидетельствуют о взаимодействии населения Приишимья (красноозерская культура) и Зауралья (гамаюнская и иткульская культуры), что демонстрирует большая группа сосудов синкретичного облика. Инвентарь представлен костяными наконечниками стрел, орнаментированными трубочками-игольниками из кости, скребковидными орудиями из фрагментов сосудов, лепными пряслицами, амулетами из клыков медведя, астрагалами. Датирующими являются бронзовые изделия - три наконечника стрел и однолезвийные ножи, которые в основном указывают на VIII-VII вв. до н. э.

Западная сибирь, приишимье, оз. мергень, поселение мергень 6, переходное время, бронзовый век, ранний железный век, красноозерская культура, гамаюнская культура, иткульская культура, поселение, керамика, инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/147247961

IDR: 147247961 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-71-87

Текст научной статьи Комплекс материалов переходного времени от бронзового к раннему железному веку поселения Мергень 6 в Нижнем Приишимье (Западная Сибирь)

,

,

Переходное время от бронзового к раннему железному веку (далее – ПВБЖВ), датируемое в целом второй половиной X – VIII (VII) вв. до н. э., на территории Западной Сибири характеризуется сложной этнокультурной ситуацией. Установленным фактом является, что данный период ознаменован проникновением в лесостепь культур таежного облика – носителей традиции украшения посуды крестовым штампом.

Однако направление миграции населения с севера из таежных районов в лесостепь было не единственным. На примере Западной Барабы устанавливается многовекторность взаимодействия населения в рассматриваемый период. Отмечена активизация передвижений не только северного населения в среду позднеирменского, но и миграции с иных направлений – северо-запада (из ареала красноозерской культуры), юго-запада (из ареала берликской культуры) [Молодин, 2014, с. 61]. Аналогичная ситуация отмечается на протяжении всей лесостепной зоны. В ПВБЖВ представители различных культур не только контактировали, но и «…активно использовали опыт своих соседей…», что проявлялось в синкретичном облике керамических комплексов [Молодин и др., 2009, c. 73]. Восточнее Барабы, на правобережье Оби, на поселении Линево-1 один из типов керамики свидетельствует о восточном импульсе с территории Среднего Енисея и таежного Приангарья (аналогии с самоделкинским типом керамики) [Там же, c. 76]. В материалах красноозерского городища Инберень VI в Среднем Прииртышье присутствует тальковая форма для отливки наконечника стрелы, керамические сосуды с примесью талька в формовочных массах, литейные формы для отливки кельтов «раннеананьинского облика», явно указывающие на западное направление контактов – с населением уральского региона [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 125, 127, рис. 8]. В керамическом комплексе городища Усть-Утяк 1 в Среднем Притоболье присутствуют экземпляры, близкие к позднеирменской и красноозерской посуде, демонстрирующие восточное влияние [Кайдалов, Сечко, 2010, c. 178].

Одним из памятников, отмеченных наличием существенного комплекса синкретичной керамики, является поселение Мергень 6 в Нижнем Приишимье. Он располагается в ареале красноозерской культуры, который локализуется в бассейнах рек Иртыш и Ишим. В настоящее время обозначены региональные компоненты, лежащие в основе формирования комплексов красноозерской культуры, их субстратные и суперстратные компоненты, относительная датировка в пределах IX-VII вв. до н. э. (подробнее см.: [Зимина, 2015]). Контакты ее представителей маркирует наличие сосудов красноозерского облика на достаточно широкой территории – от Притоболья до Барабинской лесостепи.

Многослойный памятник Мергень 6, включающий материалы от неолита до Средневековья, располагается на северо-восточном, ранее распахиваемом, берегу оз. Мергень (Ишимский район Тюменской области). Обнаружен в 1990 г. В. А. Захом. Исследован раскопками площадью 1 494 кв. м под руководством В. А. Заха и С. Н. Скочиной в 2002–2011 гг.

Объектом данного исследования служат материалы ПВБЖВ. Целью исследования является обоснование хронологических позиций комплекса материалов ПВБЖВ, которое в связи ограниченным количеством радиоуглеродных определений строится на относительных датировках предметов инвентаря, позволяющих очертить круг возможных взаимосвязей обитателей поселка. Характеристика керамического комплекса обосновывает его синкретичный характер как результат взаимодействия разнокультурного населения и предполагаемый хроноинтервал бытования комплекса. В ходе анализа использованы традиционные археологические методы – анализ планиграфии и стратиграфии, сравнительно-типологический, датированных аналогий.

Результаты исследования и обсуждение

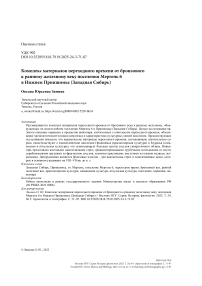

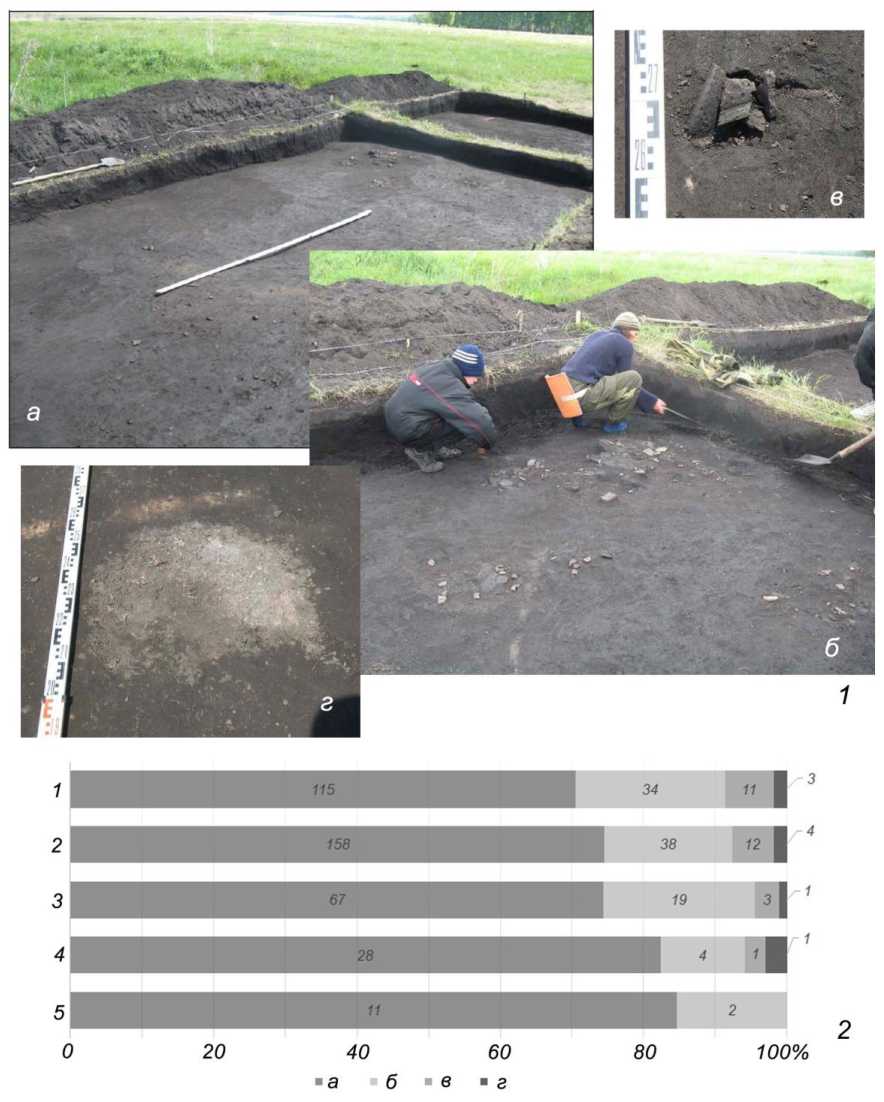

Остатков сооружений ПВБЖВ на исследованной площади памятника не выявлено. С данным периодом исследователи связывают отдельные линзы черного суглинка, часто с включениями скоплений чешуи рыб (рис. 1, 1г ), участки мешаного черно-коричнево-желтого суглинка, несколько прокалов, зафиксированных на уровне 3–5 условных горизонтов, и около десятка ям, исследованных на уровне материка. Находки ПВБЖВ, представленные набором предметов из глины, металла, кости, залегали в распаханных слоях не глубже 50 см от уровня поверхности до предматерикового горизонта (рис. 1, 2 ). Планиграфия фрагментов сосудов керамической выборки ПВБЖВ и инвентаря показала только общее распределение, их концентрацию вокруг очертаний ям, заполненных рыбьей чешуей, и прокалов (рис. 1, 1а–в ) (см. также: [Зимина и др., 2023, рис. 1]).

Основной культуроопределяющий компонент – керамический комплекс ПВБЖВ – многочислен, но сильно фрагментирован, насчитывает около 6 400 определимых фрагментов, из которых около 2 000 экз. – фрагменты шеек сосудов; 80 экз. – обломки шеек и стенок от миниатюрных сосудов; 300 экз. – обломки плоских днищ и придонных частей.

Рис. 1. Раскопки на поселении Мергень 6 в 2008 г.:

1 – расчистка скопления находок ПВБЖВ на уровне 2-го условного горизонта ( а , б ); скопление обломков сосуда ( в ) и скопление рыбьей чешуи ( г ) на уровне 3-го условного горизонта; 2 – распределение сосудов выборки на уровне 1–5-го условных горизонтов (группы керамики: а – красноозерская, б – синкретичная, в – иткульская (исетская), г – гамаюнская)

Fig. 1. Excavations at Mergen 6 settlement in 2008:

1 – clearing of an assemblage of findings attributed to the transitional period from the Bronze to the Early Iron Age at the level of the 2nd conditional horizon ( а , b ), an assemblage of vessel fragments ( c ), and an assemblage of fish scales ( d ) at the level of the 3rd conditional horizon; 2 – distribution of sample vessels at the level of the 1st–5th conditional horizons (pottery groups: a – Krasnoozerka, b – syncretic, c – Itkul (Iset), d – Gamayun)

44,2%

1,7% 7,7%

21,2%

84,4

25,3%

100%

29,6 22,1

25,4 23,0

a б в г

48,4

17,2 | 21^313,1 a б в г

80 100%

0 0 11

а 6 8 гш

1 —

11 —

О

45,2

40,5

ООО a б в г

16,6

6,8

18,4

- 9,8

, 7,1

7,7

2,7

14,3

62,5

37,5

О О a б в г

Рис. 2. Общая характеристика керамического комплекса ПВБЖВ поселения Мергень 6:

I – процентное соотношение керамических групп ( 1 – красноозерская (группа I – сосуды с дуговидно выгнутыми горловинами); 2 – красноозерская (группа II – сосуды с отогнутыми горловинами); 3 – гамаюнская; 4 – иткульская (исетская); 5 – синкретичная); II – общая характеристика приемов нанесения орнамента (штампы: 1 – крестовый, 2 – гладкий, 3 – гребенчатый, 4 – волнистый (струйчатый); вдавления: 5 – ямки круглые, 6 – ямки овальные, 7 – ямки ромбические, 8 – жемчужины; желобки: 9 – широкие; 10 – узкие; 11 – наколы / отступание); III – доля основных приемов нанесения орнамента в группах керамики ( а – крестовый штамп, б – гладкий штамп, в – наколы, г – гребенчатый штамп)

Fig. 2. General features of a ceramic complex from Mergen 6 settlement attributed to the transitional period from the Bronze to the Early Iron Age:

I – percentage of pottery groups ( 1 – Krasnoozerka (vessels with arcuate necks, group I); 2 – Krasnoozerka (vessels with curved necks, group II); 3 – Gamayun; 4 – Itkul (Iset); 5 – syncretic); II – general features of the ornamentation techniques (stamps: 1 – cross, 2 – smooth, 3 – comb, 4 – wavy (finely striated ornament, applied with a serrated tool); notches: 5 – round pits, 6 – oval pits, 7 – rhombic pits, 8 – pearls; grooves: 9 – wide; 10 – narrow; 11 – pinholes/margins); III – share of the main ornamentation techniques within pottery groups ( a – cross stamp, b – smooth stamp, c – pinholes, d – comb stamp)

Керамическая выборка ПВБЖВ для анализа включала фрагменты от 482 сосудов. В ней были выделены группы посуды красноозерской (335 экз.), гамаюнской (8 экз.), иткульской (исетской) (37 экз.) археологических культур, а также группа «синкретичной» керамики (102 экз.) (рис. 2, 3).

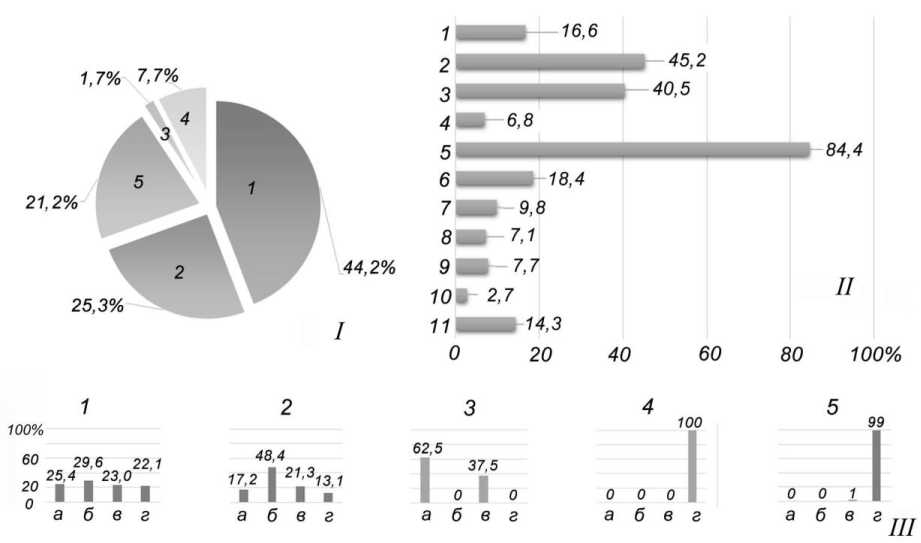

Наряду с традиционным обликом красноозерских керамических комплексов, включающих профилированные емкости с дуговидно выгнутыми и отогнутыми наружу формами горловин и характерный декор из узоров, нанесенных крестовым штампом, гладкой лопаточкой или зубчатым инструментом, анализ морфологических и орнаментальных характеристик керамики выявил взаимовлияние декоративных традиций разнокультурного населения 1.

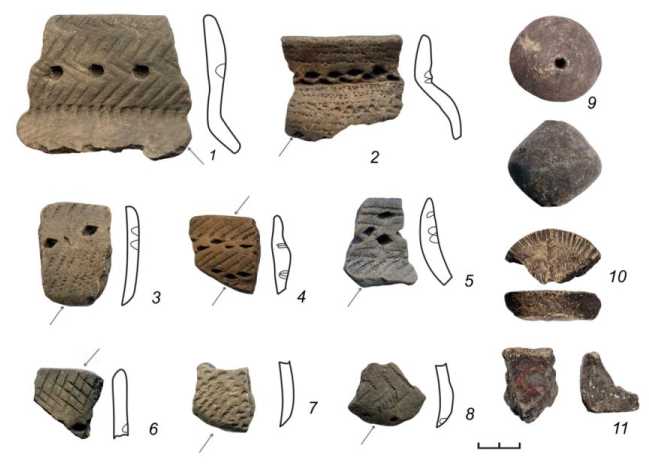

На посуде, выделенной в красноозерскую группу, отмечены имитация перекрученного валика между ямками в шахматном порядке (рис. 3, 5 ), ряд строенных ямок (рис. 3, 10 ), ямки ромбической формы, что более свойственно гамаюнской и иткульской (исетской) традициям.

В красноозерской группе по шейкам учтены около 50 сосудов, ассоциирующихся с сузгун-скими традициями эпохи поздней бронзы (рис. 3, 12–14 ) [Зимина и др., 2023, рис. 3, 8 , 18 , 19 ]. Во всех комплексах красноозерской культуры присутствуют изделия «позднебронзового» облика, однако не исключено, что небольшая группа населения могла посещать эту часть берега оз. Мергень в финале эпохи поздней бронзы.

В группе изделий, ассоциирующихся с гамаюнскими и иткульскими традициями, типичный облик и примесь талька в керамическом тесте имеют лишь несколько сосудов (рис. 3, 22–24 ), остальные отмечены инокультурным влиянием – имеют нехарактерные черты в профилировке или схеме узора.

Рис. 3. Керамика ПВБЖВ поселения Мергень 6:

1–8 , 11–14 – красноозерская; 22 , 23 – гамаюнская; 24 – иткульская; 9 , 10 , 15–20 – синкретичная

Fig. 3. Pottery of the transitional period from the Bronze Age to the Early Iron Age from Mergen 6 settlement: 1–8 , 11–14 – Krasnoozerka; 22 , 23 – Gamayun; 24 – Itkul; 9 , 10 , 15–20 – Syncretic

Сосуды синкретичного облика украшены с помощью зубчатого орнаментира, иногда в виде струйчатых оттисков (штамп ставился под углом к поверхности изделия), на четверти присутствуют ямки ромбической формы. Формы горловин отогнутые, прямые или дуговидно выгнутые; на части горловин фиксируются утолщения, которые могут быть сформированы в любой части шейки (рис. 3, 9 , 15–21 ) [Зимина и др., 2023, рис. 4, 7 , 11 , 16 ]. Утолщения не характерны для красноозерских изделий, а на гамаюно-иткульских имеют четкую локализацию. Это позволяет предположить следование определенной традиции, однако утрату ее первоначального значения.

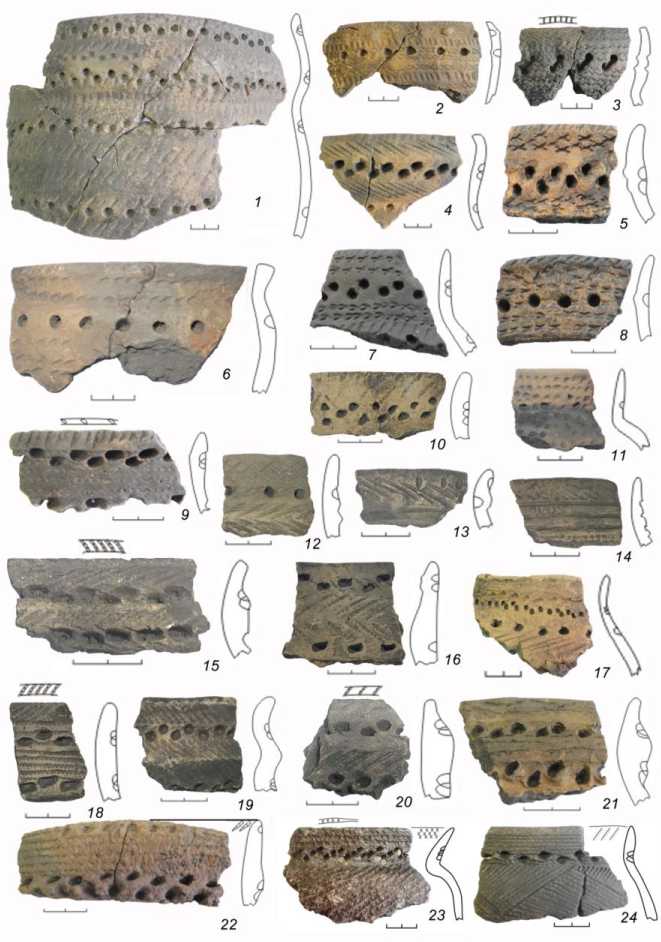

Инвентарь, украшения и предметы игры из глины и кости верхних условных горизонтов поселения Мергень 6 имеют широкие хронологические рамки. К периоду ПВБЖВ отнесены следующие предметы.

-

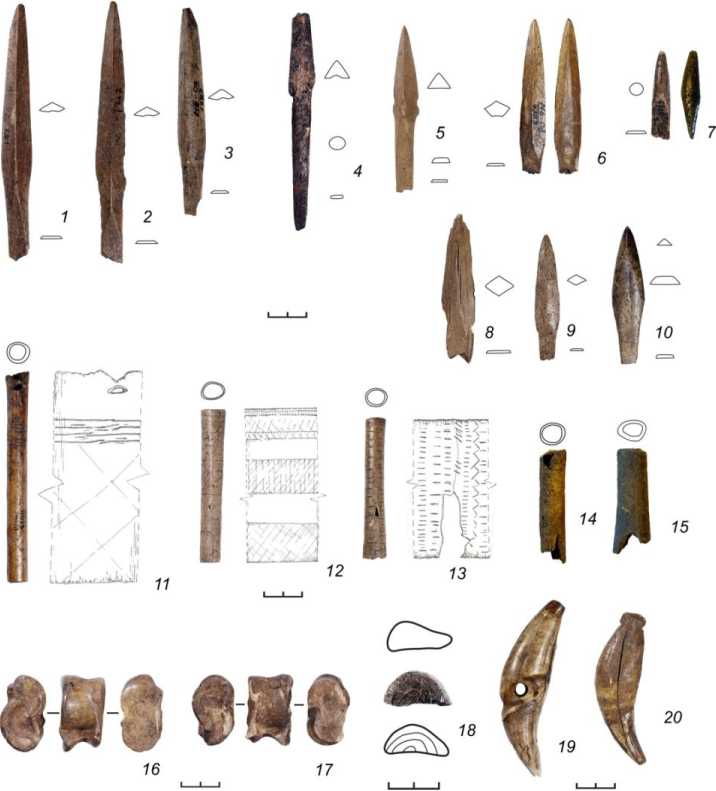

• Лепные биконические пряслица (диам. 4–4,5 см) (рис. 4, 9 ), сходные с изделиями, встречающимися на памятниках ПВБЖВ [Чича – городище..., 2004, c. 178, рис. 275, 1 ]; обломок орнаментированного цилиндрического пряслица (диам. 5 см, и толщ. 1 см) (рис. 4, 10 ), аналогичный предмету большереченского этапа большереченской культуры [Грязнов, 1956, табл. XVIII, 5–7 ; XI, 15 ; XV, 18 ]; обломок дисковидного изделия из обожженной кости (диам. 2,5 см, толщ. 1 см) с концентрическим кругами на одной из поверхностей также может относиться к категории пряслиц (рис. 5, 18 ). Диски из кости с отверстием в центре, которые исследователи связывают с прядением и ткачеством, представлены в материалах на городище Чича-1 [Бородовский, 2009, с. 195, рис. 28, С ].

Рис. 4. Предметы инвентаря из глины, отнесенные к комплексу ПВБЖВ поселения Мергень 6: 1–8 – скребковидные орудия на фрагментах сосудов; 9 , 10 – пряслица; 11 – обломок тигля

Fig. 4. Ceramic inventory items ascribed to the complex of the transitional period from the Bronze to the Early Iron Age from Mergen 6 settlement: 1–8 – scraper-shaped tools made of vessel fragments; 9, 10 – spindle whorl; 11 – fragment of a crucible

-

• Костяные наконечники (10 экз.) соответствуют классификации наконечников красноозерского поселения Новотроицкое I [Погодин, Труфанов, 1993]. Представлены экземплярами длиной от 6 до 13 см, подтреугольной – 5 экз. (рис. 5, 1–5 ), ромбической – 2 экз. (рис. 5, 8 , 9 ), усеченно-ромбической – 2 экз. (рис. 5, 6 , 10 ), округлой – 1 экз. (рис. 5, 7 ) в сечении формы с плавным переходом к небольшому уплощенному насаду (насады длиной 1,5–3,6 см). У од-

- ного экземпляра треугольной формы черешок длиной 4,7 см в сечении округлой формы с уплощенным окончанием.

Рис. 5. Предметы инвентаря из кости, отнесенные к комплексу ПВБЖВ поселения Мергень 6: 1–10 – наконечники стрел; 11–15 – трубочки; 16 , 17 – астрагалы;

18 – обломок диска; 19 , 20 – подвески из клыков медведя

Fig. 5. Bone inventory items ascribed to the complex of the transitional period from the Bronze to the Early Iron Age from Mergen 6 settlement: 1–10 – arrowheads; 11–15 – tubes; 16, 17 – astragals;

18 – fragment of a bone disk; 19 , 20 – pendants made of bear’s fangs

-

• Полые трубочки – два обломка трубчатых костей (длиной 5–5,7 см, диам. 1,4 см) (рис. 5, 14 , 15 ) и три целых округлых в сечении орнаментированных экземпляра (диам. 0,8– 1 см). На одном изделии длиной 10 см у одного из концов фиксируется овальное отверстие 0,5 × 0,2 см (прорезь?) и три концентрические линии (рис. 5, 11 ). Два изделия длиной 7 и 7,5 см украшены лентами с наклонными линиями, зигзагом, столбиками из отдельных черточек (рис. 5, 12 , 13 ). Полые трубочки встречаются на памятниках разных хронологических периодов, в том числе на красноозерских и большереченских [Цембалюк, 2015, рис. 3, 9 , 10 ; Грязнов, 1956, табл. XVIII, 12 , 29 , 30 ]. На городище Чича-1 обнаружена полая трубчатая кость с ромбической гравировкой [Бородовский, 2009, c. 194, рис. 29, 3 ].

-

• Подвески из клыков медведя: одна длиной 8,5 см в центральной части имеет оформленный наискосок паз со сквозным отверстием (рис. 5, 19 ), вторая длиной 7,2 см имеет пазы с двух сторон у концевой части корня (рис. 5, 20 ). Амулеты из клыков медведя бытуют от верхнего палеолита до эпохи Средневековья. В 1–5-м условных горизонтах поселения Мергень 6 довольно много костей бурого медведя ( Ursus arctos L.) 2, часть из них из раскопок 2010–2011 гг. отнесена исследователями памятника к ПВБЖВ. Кости медведя содержатся в материалах памятников Инберень VI и Новотроицкое I [Косинцев, Стефанов, 1989, c. 113]. Подвески из зубов животных зафиксированы в комплексах ПВБЖВ [Чича – городище…, 2004, c. 127, рис. 192, 6 ; Грязнов, 1956, табл. XV, 12 ].

Также к ПВБЖВ отнесены скребковидные орудия на фрагментах сосудов (предварительно определено 19 экз.) (рис. 4, 1–8 ), обломки лепных тиглей (9 экз.) (рис. 4, 11 ), астрагалы (рис. 5, 16 , 17 ).

В комплексе Мергень 6 присутствует серия датирующих предметов из бронзы. Комплекс металлических орудий был исследован методами металлографического и рентгенофлуоресцентного анализа [Кузьминых и др., 2017]. Авторы пришли к выводу, что численно преобладает группа комплексной оловянно-мышьяковой бронзы, изделия из чистой меди в коллекции отсутствуют. Химический состав металла орудий поселения Мергень 6 близок к материалам городища Инберень VI. Выявлены черты сходства в распределении металлургических групп с металлокомплексом городища Чича-1. Основным вектором историко-металлургических контактов красноозерских групп являлись связи с восточными, рудноалтайскими металлопроизводящими центрами, откуда шла оловянная и оловянно-мышьяковая лигатура. Медь из уральских сырьевых источников красноозерские коллективы не использовали [Там же, с. 47].

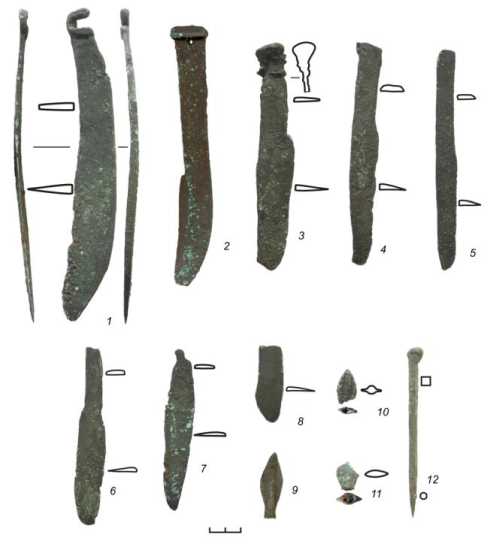

Бронзовые наконечники стрел (3 экз.) двухлопастные, втульчатые, с листовидной (рис. 6,

-

9 , 10 ) и ромбовидной (рис. 6, 11 ) формой пера; у двух – выступающая часть втулки утрачена. Листовидный наконечник (рис. 6, 9 ) аналогичен экземпляру с городища Алексеевка XIX [Та-тауров, Шерстобитова, 2008, с. 82, 90, рис. 4, 3 ], синхронизированному с городищем Инбе-рень VI VIII–VII вв. до н. э. [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 123] и экземпляру с городища Чича-1 [Чича – городище…, 2004, с. 185–186], который исследователи датируют VIII в до н. э. [Молодин, Парцингер, 2009, с. 62]. В целом они близки к савроматским типам стрел VIII– VII вв. до н. э. – втульчатым двухлопастным с лавролистной или ромбовидной головкой [Смирнов, 1961, с. 38–39, 41, табл. I].

В коллекции семь бронзовых ножей (рис. 6, 1–7 ) и два фрагмента лезвия (рис. 6, 8 ). Ножи относятся к типу однолезвийных.

К слабоизогнутым относится нож серповидной формы с изогнутой спинкой и лезвием, подтреугольный в сечении, со скошенным острием, с невыделенной рукоятью и навершием в виде крюка (дл. 19,7 см, шир. 2,7 см) (рис. 6, 1 ). По мнению С. В. Кузьминых и соавторов, имитирует степные раннекочевнические образцы, однако выполнен грубо, о чем свидетельствует массивное навершие [Кузьминых и др., 2017, с. 38].

Ножи с прямой спинкой и выделенной рукоятью с уступом при переходе к лезвию:

-

• нож с обломанным концом прямого лезвия (дл. 15 см, шир. 2,3 см), по определению С. В. Кузьминых и соавторов на рукояти имеется литейный дефект – не сбит литник (рис. 6, 3 ) [Там же]. Имеет аналогии с изделием Иткульского I городища конца VII – V в. до н. э. [Бельтикова, 1986, с. 73, рис. 4, 10 ];

-

• нож с прямым лезвием, с намеченным, но обломанным «хвостатым» острием (дл. 14 см, шир. 1,6 см) (рис. 6, 4 ). Имеет аналогии с изделием Иткульского I городища [Кузьминых, Дегтярева, 2015, с. 62, рис. 3, 17 ];

-

• нож с прямым лезвием, со слабо выделенной рукоятью и едва намеченным уступом при переходе к лезвию (дл. 14 см, шир. 1,3 см) (рис. 6, 5 ). Имеет аналогии с изделиями горо-

дища Завьялово 5 VII–VI вв. до н. э. [Троицкая, 1985, с. 57–58, рис. 4, 13 ]; городища Чича-1 [Чича – городище…, 2001, с. 162, рис. 3, 4 ]; Иткульского I городища [Бельтикова, 1986, с. 70, рис. 4, 8 ; Кузьминых, Дегтярева, 2015, с. 62, рис. 3, 20 ];

-

• нож со слабо изогнутым лезвием, отделенным от рукояти слабовыраженным уступом с обеих сторон (дл. 11,4 см, шир. 1,8 см) (рис. 6, 6 ).

Ножи с выгнутой обушковой частью:

-

• нож с обломанным острием лезвия, рукоять на конце имеет брусковидное навершие с небольшим отверстием под ним (дл. 16 см, шир. 2,1 см) (рис. 6, 2 ). Имеет аналогии с изделиями из коллекции городища Чича-1 (1 экз. и 1 литейная форма) [Чича – городище…, 2001, с. 162, рис. 3, 1 ; Молодин, Парцингер, 2009, с. 55], Зевакинского могильника Восточного Казахстана, которые датируют VIII–VII вв. до н. э. [Арсланова, 1974, с. 48, 54, табл. 1, 6 ; с. 53, табл. II, 3 ]. По форме лезвия и обушковой части близок экземпляру без навершия с поселения Большой Лог IX–VIII вв. до н. э. [Генинг, Стефанов, 1993, с. 98, 106, рис. 15, 9 ];

-

• нож с горбатой спинкой, несколько выпуклым лезвием и небольшим черешком (дл. 6,1 см, шир. 1,8 см) (рис. 6, 7 ). С. В. Кузьминых и соавторы считают, что рукоять не долита – литейный дефект [2017, с. 41]. Имеет аналогии с изделиями: на Думной горе, датированными VII– VI вв. до н. э. [Бельтикова, Стоянов, 1984, с. 140–141, рис. 4, 2 ], селище Барсова Гора I/11 белоярской культуры конца VIII (начала VII) – IV (начала III) в. до н. э. [Чемякин, 2008, с. 74, 164, рис. 58, 20 ], могильнике Ближние Елбаны VII (мог. 14, 63) большереченского этапа большереченской культуры VII–VI вв. до н. э. [Грязнов, 1956, с. 71, табл. XVIII, 29 , 31 ].

Острие длиной 11,2 см, квадратное в сечении (0,5 см), у острия – округлое, на тупом окончании – округлый наплыв (рис. 6, 12 ). С. В. Кузьминых и соавторы определили наплыв как закругленные остатки литника, а само изделие – как пробойник [2017, с. 38]. Похожие изделия обнаружены на городищах Чича-1 [Чича – городище…, 2001, 162, рис. 3, 5 ] и Инбе-рень VI [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 120, рис. 10, 7 ]. Проколки и шилья имеют широкие хронологические и территориальные аналогии.

Рис. 6. Изделия из металла ПВБЖВ поселения Мергень 6: 1–8 – ножи; 9–11 – наконечники стрел; 12 – пробойник

Fig. 6. Metal items of the transitional period from the Bronze Age to the Early Iron Age from Mergen 6 settlement:

1 –8 – knives; 9 –11 – arrowheads; 12 – pin

В целом подробное рассмотрение предметов из бронзы поселения Мергень 6, позволяющих определить относительные хронологические позиции комплекса, выявило широкий круг аналогий в материалах памятников конца бронзового – начала железного века от Урала до Алтая. При этом три изделия (рис. 6, 4–6 ) могут соотноситься и с более ранним периодом – эпохой поздней бронзы [Матвеев, Аношко, 2009, с. 85, 104, рис. 41, 5 ; Потемкина, 1985, с. 135, рис. 53, 1 ; Аванесова, 1991, с. 27, рис. 33, 11 ].

Для рассматриваемого периода на поселении Мергень 6 не получено надежных абсолютных дат 3. Имеется одно определение из образца чешуи рыб – СОАН-4927 2650 ± 70 л. н. (5 усл. гор., яма № 85, гл. 0,5–0,6 м от поверхности) в калиброванных значениях это диапазоны 986–746 calBC (85,6 %), 690–665 calBC (2,4 %), 645–551 calBC (7,4 %) 4, относящиеся к началу Х – середине VI в. н. э. Однако даты озерных образцов подвержены резервуарному эффекту.

Ранее на основе статистического сравнения керамических комплексов Приишимья и Прииртышья была установлена близость материалов Мергень 6 к комплексам позднего этапа красноозерской культуры в Прииртышье (Инберень VI, Алексеевка XIX, Новотроицкое I), а также что в материалах памятников ее раннего этапа (IX–VIII вв. до н. э.) в Приишимье отсутствуют сосуды гамаюнского и иткульского облика [Зах, Зимина, 2014]. Находки иткуль-ских сосудов синхронизируют комплекс поселения Мергень 6 с датированными радиоуглеродным методом иткульскими (исетскими) объектами на Урале [Чаиркина, 2011, с. 153] и поселениями VIII – начала VII в. до н. э. в Притоболье [Зимина, Зах, 2009]. На Иртыше в материалах красноозерского городища Инберень VI, датированного VII (VIII) в. до н. э., присутствуют иткульские сосуды с примесью талька в тесте [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 116–117, 123], а в материалах городища Алексеевка XIX и поселения Новотроицкое I охарактеризована «группа сосудов, вызывающая определенные иткульские ассоциации» [Та-тауров, Шерстобитова, 2008, с. 83] (см. также: [Труфанов, 1984, рис. 4, 3 ]). Отдельные гончарные изделия, вызывающие иткульские ассоциации, присутствуют в материалах в Бара-бинской лесостепи на городище Чича-1 [Чича – городище…, 2001, с. 166, рис. 7, 1 ].

Заключение

Во многом подвижки населения в ПВБЖВ были обусловлены изменением климатических условий сторону похолодания и повышения увлажненности [Молодин, 2010]. Вероятно, потребность в сырье и изделиях металллопроизводства также способствовала проведению дальних рейдов и установлению контактов c населением отдаленных регионов, а отсутствие у красноозерских коллективов «технологических возможностей» и соответствующих источников сырья, позволявших иткульским мастерам Зауралья «обходиться без… высоколегированных бронз» [Борзунов, Кузьминых, 2022, с. 27], способствовали связям с восточными, рудноалтайскими металлопроизводящими центрами – источниками оловянной и оловянно-мышьяковой лигатуры. Ориентированность на рудные источники восточных территорий объясняет широкий круг восточных аналогий металлоинвентаря поселения Мергень 6, который больше соотносится с изделиями с периферийной части городища Чича-1 и с материалами культур, лежащих к востоку и к югу от Нижнего Приишимья и относящихся к VIII–

VII вв. до н. э. В настоящее время исследователи склонны соотносить развитие периферийной части городища Чича-1 с хронологическим горизонтом фазы 2 IX–VIII/VII вв. до н. э., которая маркирует начало ПВБЖВ в западносибирской лесостепи [Шнеевайс и др., 2018, с. 796, 807].

В то время как металлоинвентарь фиксирует наличие у населения поселка восточных связей, возможно, опосредованных, особенности облика керамики ПВБВЖ Мергень 6 свидетельствуют об определяющем западном векторе взаимодействия населения, взаимовлиянии коллективов красноозерской, гамаюнской и иткульской (исетской) культур и появлении синкретичной группы посуды. Влияния на гончарные традиции со стороны позднеирменской, большереченской и других культур не отмечено, хотя в более раннем комплексе Мергень 2 имеется небольшой сосуд, ассоциирующийся с ирменскими образцами [Зах, Зимина, 2014].

Пока можно говорить об относительной датировке комплекса материалов ПВБЖВ поселения Мергень 6 в рамках VIII–VII вв. до н. э., не исключая, с учетом наличия керамики «позднебронзового» облика и нескольких бронзовых ножей, выделения более раннего хронологического комплекса финала эпохи бронзы. Позднее в Приишимье появляются комплексы журавлевской культуры раннего железного века, которые датируются VII‒VI (V) вв. до н. э. [Зах и др., 2015; Илюшина и др., 2019].