Комплекс надписей художников из храма Софии Новгородской (по материалам надписей-граффити XI - начала XII вв.)

Автор: Медынцева А. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обзору двух комплексов надписей художников из Новгородского Софийского собора, относящихся к периодам его строительства и первоначальной росписи. Рассматриваются как известные ранее, так и открытые в недавнее время материалы. Один из комплексов надписей, содержащий имена Георгия, Сежира-Иоанна и Олисея, предположительно относится ко времени завершения строительства храма. Другой, называющий имена Стефана, Радко и Микулы, отнесен ко времени известной по летописи росписи 1108/1109 гг.

Новгород, собор св. софии, граффити, имена художников, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328075

IDR: 14328075

Текст научной статьи Комплекс надписей художников из храма Софии Новгородской (по материалам надписей-граффити XI - начала XII вв.)

Новгородские летописцы, внимательные к истории родного города, неоднократно записывали сведения о закладке и строительстве храмов, о работах по их украшению. Но сообщаются в них, как правило, лишь имена жертвователей (ктиторов), на чьи средства строились и украшались храмы. Даже в тех случаях, когда упоминаются имена мастеров, то, за редким исключением, не называются ни его работы, ни биографические сведения.

Не является исключением и главный храм столицы Новгородской республики – Софийский собор. Известно, что храм был заложен в 6558 (1045) г. по инициативе старшего сына Ярослава Мудрого – Владимира – и новгородского епископа Луки, а через пять лет строительство было закончено. О работах по росписи Софии на средства новгородского епископа летопись сообщает только под 6616 (1108) г. (НПЛ, 1950. С. 181, 203). Никаких данных ни о фре-счистах, ни о самих росписях нет. До наших дней дошли лишь фрагменты росписей, часть из которых можно отнести к первоначальным. Казалось бы, что, что имена непосредственных ее исполнителей навеки утрачены для потомков. Но на помощь приходит исследование надписей-граффити и дипин-ти, в большом количестве зафиксированных при реставрации собора на рубеже XIX–XX вв. и частично сохранившихся до наших дней. Среди них открыты автографы художников.

Первыми были прочитаны две молитвенные надписи Стефана, сохранившиеся на фотографиях из архива И. А. Шляпкина. Счастливым обстоятельством является то, что утраты некоторых букв в обеих надписях не совпадают. Сопоставление сохранившихся частей надписей, начерченных одинаковым почерком, позволяет прочесть обе полностью. Самая пространная из них гласит: « Господи помози рабу своему. Стефан писал, когда расписывали Святую Софию. Господи избави меня от [преле]сти сея », вторая лишь немного короче: « Стефан писал, когда расписывали святую Софию». Продолжают ее две подписи, очевидно, его помощников, расположенные ниже и продолжающие автограф

Стефана: «Микула (Яв?)дята писал», «Радко писал в лето 6620/1112» ( Медынцева , 1978. С. 34–36).

Таким образом, были прочитаны две надписи, где указания на авторство и профессию мастера следуют из самого текста. Это было первым случаем открытия надписей в технике граффити - автографов фресчистов, расписывавших собор, дополненных к тому же точной датой, что само по себе большая редкость для Древней Руси. Нужно учесть, что роспись такого большого здания, как Софийский собор, длилась не один сезон, так как для фресковой росписи пригодны только летние месяцы. Таким образом, 1112 г. – вероятное время завершения росписей. Нужно еще учесть, что в летописи указано начало работ - весна 6616 г., что в переводе с мартовского на современное летоисчисление соответствует весне 1108–1109 гг., Подтверждают датировку и палеографические особенности надписей: они указывают на вторую половину XI – начало XII в. Дальнейшие разыскания позволили определить еще одну надпись и рисунок Стефана. Первый представляет рисунок льва с плохо сохранившейся надписью, где, однако можно прочесть Стефан писал – подпись, начерченную уже знакомым почерком. Рядом расположен и рисунок человека в монашеском клобуке с большим крестом на шее. Не известно - им, или другим человеком подписано изображение: Стефан . Судя по почерку и имени, ему же принадлежит красивый и сложный крестообразный орнамент, уверенно и безошибочно прочерченный по сырой (еще до обжига) глине голосника, заложенного позднее в своды собора. Уже на основе имеющихся в наличии надписей и рисунков можно сделать некоторые заключения о художнике: он был богобоязненным человеком, вероятно, монахом, умелым художником, принимавшим участие в росписи собора вместе с учениками, и, вероятно, русским мастером, о чем свидетельствуют русские надписи. По форме - это молитвенные записи с указанием имени и времени. Но они очень определенно указывают и на профессию писавшего, и на причину появления их во время росписи храма. Как известно по источникам более позднего времени (Типи-кам), к иконописцу или фресчисту предъявлялись особые требования. Роспись храма - это не только большая и профессионально сложная работа, но и духовный подвиг: иконописцы не только должны быть людьми определенного духовного склада – обладать скромностью, кротостью и т. д., – но и перед тем как приступать к работе, готовиться его совершить, - пройти духовное очищение: молиться, каяться и причаститься.

Вероятно, молитвенные записи Стефана, с надписью « Стефан писал» являются вещественными следами молитвенного очищения, подготовки к просветленному труду « во славу Божию », а наброски рисунков - конкретных раздумий и размышлений о будущих композициях. Интересно и использование множественного числа глагола «писали» - расписывали. Это не только указание на участие других живописцев (что вполне понятно, так как роспись храма требовала участия нескольких фресчистов с учениками), но и прямое проявление ментальности человека средневековья, «... который полностью отразить и осознать себя … мог лишь в рамках коллектива, через принадлежность к нему он приобщался к ценностям, господствовавшим в данной социальной среде» ( Гуревич , 1972. С. 278).

В результате проводящихся в последние годы ремонтно-реставрационных работ обнаружены еще одна надпись и рисунок Стефана ( Михеев , 2010. С. 76-77). С. М. Михеев пишет об обнаружении двух рисунков, представляющих собой изображение Христа и надписи, которую исследователь прочел так: « (Ст)ефанъ пъ/салъ...», окончание надписи из нескольких букв осталось не прочитанным. Весьма осторожно этот рисунок и автограф отнесены к тому же Стефану, что и вышеуказанные. Вероятно, более определенно отождествить почерк новооткрытой надписи с почерком Стефана исследователю помешало ошибочно не увиденная нижняя черта у петли Ъ. Увеличенная фотография надписи, любезно предоставленная мне С. М. Михеевым, демонстрирует, что черта существует, с чем согласился и открыватель новой надписи. Однако даже и без этой особенности, почерк надписи, имя и наличие набросков изображений (Христа на троне и другого наброска головы в крещатом нимбе) заставляет более уверенно связывать новооткрытую надпись с комплексом надписей Стефана. По поводу соотнесения этого комплекса с художником, исполнявшим первоначальную роспись, С. М. Михеев присоединился к мнению Л. И. Лифшица, который на основе искусствоведческого анализа высказал мнение, что художники, исполнявшие роспись в 1108/9 гг., были киевлянами. По мнению С. М. Михеева, лингвистическим аргументом этого может служить отсутствие новгородских диалектных особенностей во всех автографах Стефана. Насколько это справедливо, пока сказать трудно.

В минувшем сезоне был вновь открыт комплекс надписей на откосе окна лестничной башни, среди которых находится второй, более краткий, вариант автографа Стефана, известный ранее только по фотографиям из архива И. А. Шляпкина. Нужно надеяться, что непосредственное их изучение сможет ответить на многие неясные вопросы. Прочтение конечной строки новооткрытой надписи на крещатом столбе можно предпринять хотя бы предположительно. Надпись, опубликованная С. М. Михеевым, действительно, трудно читаема и кратка - остаются непрочитанными несколько букв. Можно различить предположительно буквы (о) ма(н)а^ , последние три буквы неясны. Не исключено, что автор рисунка обозначил сюжет (второй рисунок головы святого в крещатом нимбе) как о (агиос) (е)ман(у)и (л), т. е. поясное изображение отрока Христа. Но уверенности в таком прочтении нет, так как надпись мелка и плохой сохранности, а от рисунка сохранился только общий очерк головы и крещатого нимба, обозначенного двумя окружностями. Но что рисунок принадлежит человеку по имени Стефан, знакомому с христианской символикой, владеющему рисунком и почерком схожим с другими, более пространными его надписями, почти не оставляет сомнений в его авторстве. Это обстоятельство заставляет вернуться еще к одному наброску на стене собора, представляющему композицию « Воскрешение Лазаря». Еще ранее высказывалось предположение, что набросок, подпись « Лазорь » и монограмма рядом, расшифровывающаюся как « Стефанъ писалъ », принадлежат тому же художнику ( Медынцева , 1978. С. 52–53). Теперь можно с уверенностью относить и эту надпись с наброском рисунка к тому же комплексу автографов художника Стефана. К тому же древнерусская, как и старославянская, форма имени «Лазорь» вместо канонического «Лазарь» еще раз подтверждает его русское (не западное и не византийское) происхождение.

Напомним, что на западном своде подпружной арки находился фрагмент древней фресковой живописи, известной нам по зарисовкам В. В. Суслова.

Таким образом, мы уже имеем в своем распоряжении целый комплекс надписей и рисунков в технике граффити, который позволяет с уверенностью говорить о древнерусском художнике Стефане, принимавшем участие в росписи собора Софии 1108/9 гг.

Автографы других фресчистов, а возможно, и строителей-архитекторов из этого храма выделяются из общей массы автографов и молитвенных надписей фресковой техникой (dipinti), расположением их на большой высоте, доступной лишь со специальных лесов (откосы окон главного барабана купола, паруса малого барабана, подпружные арки на хорах). Иногда они сопровождаются профессионально выполненными рисунками. По этим признакам выделяются подписи фресчистов Георгия, Сежира и Олисея.

Надписи первых двух и фрагмент третьей (безымянной) нанесены охрой непосредственно по цемяночному грунту в парусах северо-западного барабана купола. Ранее они были известны только в копии. Среди них обращали внимание большой орнаментальный «процветший» крест с остатками надписи. Читалось только имя Георги писал (под титлом и через букву «пси»), далее текст прочтению не поддается. Поэтому было высказано предположение, что сохранившиеся отрывки текста написаны по-гречески, тем более, что специфические славянские буквы в отрывках текста не встречались. Славянскими буквами очень своеобразно исполнено имя ( Сежиръ -), читается бытовое и христианское имя фресчиста, исполнившего краской свой автограф: «Сежир-Иоанн писал», написанное таким образом, чтобы взгляд при чтении чертил крест. В третьем парусе - три буквы ГИП _ под титлом, т. е. начало обычной молитвенной формулы « господи помози имярек » Правильность прочтения имени подтверждает найденная среди слепков в архиве И. А. Шляпкина надпись: « Иоанъ Аминь. Сежире ѱа(л) », (обнаружена уже после прочтения надписи в парусе). В отчете И. А. Шляпкина указывается, что с одной из них (№ 1), процарапанной на камне на левом откосе окна между пророками Аввакумом и Малахией, снят гипсовый оттиск, а в перечне надписей под № 1, добавлено «Сежира» и указано ее местоположение – «купол». Таким образом ясно, что речь идет об одной и той же надписи. Остается пока не прочитанным содержание надписи Георгия. В настоящее время она вновь раскрыта во время реставрационных работ. Оказалось, что прорисью В. В. Суслова она зафиксирована более полно, к настоящему времени она понесла значительные утраты. Судя по местоположению и технике dipinti, эти надписи, как и декоративное изображение креста, должны предшествовать росписи собора ( Медынцева , 1978. С. 63–64).

Вероятно, они являлись элементами первоначального декора интерьера собора, включавшего отдельные композиции иконного типа в нижних частях, исполненные непосредственно по цемянке, и роспись «под кирпич» в верхних. В недавнее время при реставрационных работах обнаружены обрывки текстов, пока не прочитанные, выполненные непосредственно по цемянке (обмазке) лестничной башни (сообщено С. М. Михеевым). Возможно, что их расшифровка даст новые сведения о предварительном этапе росписи св. Софии.

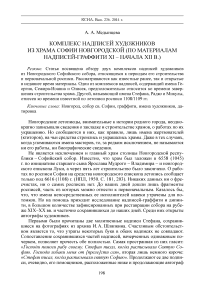

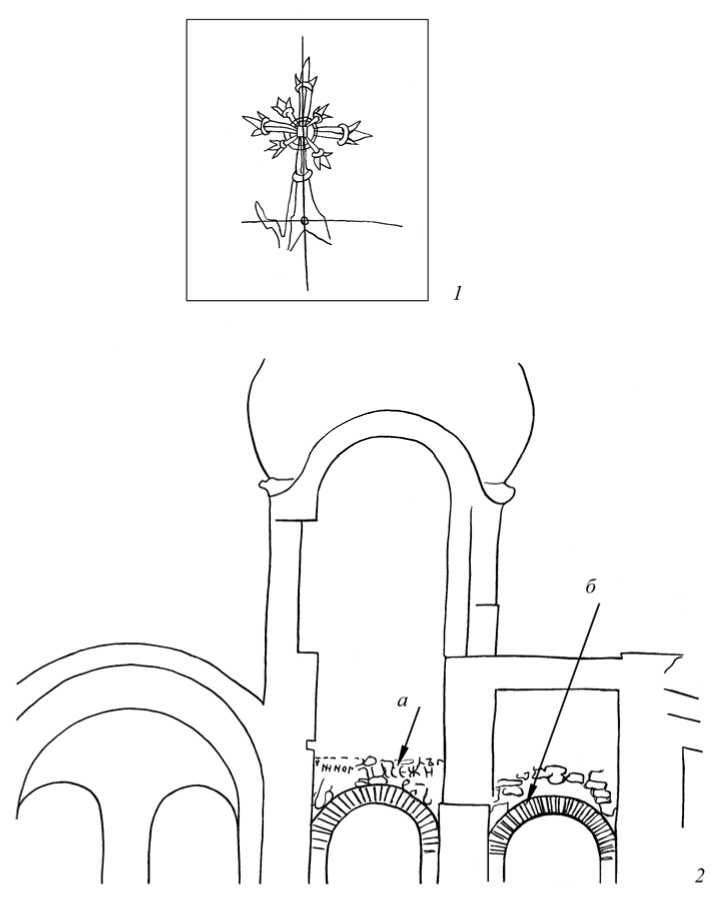

Рис. 1. Граффити художников из храма Софии Новгородской.

1 – автограф-крест Олисея на хорах. Архив И. А. Шляпкина; 2 – схема расположения автографов. Фрагмент архитектурного разреза храма Софии по малым куполам из архива В. В. Суслова. Калька без инв. №; а – автографы Георгия, Сежира и Иоанна; б – вновь найденные граффити Олисея

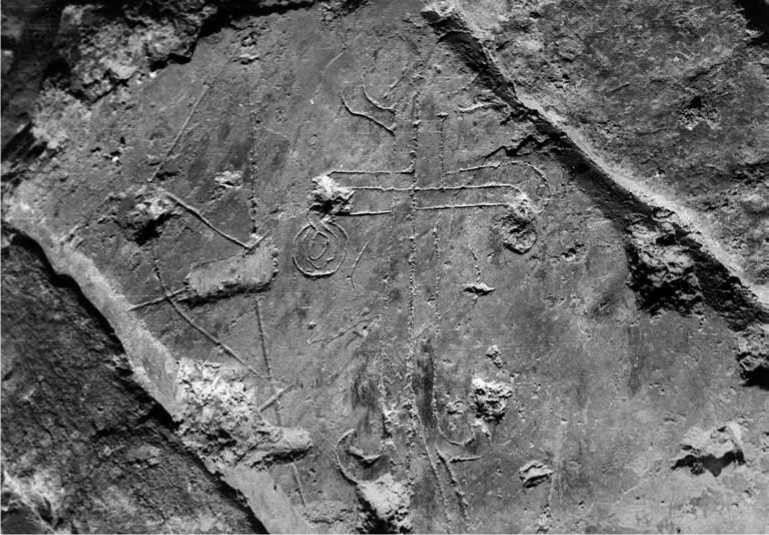

Рис. 2. Рисунок креста рядом с подписью Олисея на подпружной арке хор (фото публикуется впервые)

Помимо автографов Георгия и Сежира сохранились две надписи (in situ) и копии нескольких рисунков-граффити, исполненных мастером Олисеем, причастным либо к строительству, либо к росписи собора.

Подписи Олисея известны лишь в технике граффити, но одна из них выполнена по еще не окончательно затвердевшей штукатурке на одной из подпружных арок хор, на одном уровне с надписями Георгия и Сежира в малом куполе (рис. 1). Олисею принадлежат и красивые, четкие, симметричные, глубоко врезанные уверенной рукой, рисунки крестов, в основном также расположенные на большой высоте. Они представляют собой геометрически правильные рисунки «процветших» крестов на Голгофе, в центре круг и исходящее из них «сияние». Рядом с одним из них – надпись, где читается «Олисей, раб Х (рист) овъ/псал (ъ)... Окончание неясно (надпись сохранилась лишь в неточной про-риси). По прорисям известно еще несколько таких крестов без надписей. Один из них был раскрыт во время реставрационных работ на хорах храма, но в настоящее время пока не доступен. Отработанные до малейших деталей схожие, но не идентичные кресты, начерченные рукой профессионала, вероятно, тоже входили в систему первоначального декора.

Упоминавшаяся выше надпись, сохранившаяся до наших дней, начерчена на растворе между плинфами, декоративно оформляющими подпружную арку на хорах собора, неподалеку от автографов в северо-западном куполе храма

(рис. 1). Две буквы (3-я и 5-я) были слегка намеренно затерты, что возможно было сделать, когда цемянка еще в глубине не затвердела (т. е. в процессе работ). Рядом начерчен уже по сухой штукатурке четырехконечный крест, украшенный по концам поперечной перекладины орнаментальной плетенкой (рис. 2). Рядом – странный рисунок, не находящий аналогий в других рисунках из храма, напоминающий вертикально поставленный транспортир с двумя пересекающими его лучами. Можно предположить, что перед нами схематическое изображение «кружала» – инструмента, использовавшегося при выкладке арок. Но уверенности в таком предположении нет. Вполне вероятно тождество этого Олисея с Олисеем, оставившим вышеупомянутые автографы. Но крест совершенно не напоминает описанные ранее высокохудожественные рисунки. Возможно, что надпись или рисунок креста исполнены уже другим человеком с таким же именем, может быть, несколько позднее. Несомненно его участие в процессе строительства и, возможно, росписи, но он мог быть как художником, так и зодчим. Форма имени предполагает его русское происхождение.

Итак, из собора Софии в Новгороде происходят два комплекса надписей художников и строителей (к ним может быть причислен Олисей 2-й), возможно, одновременных, или исполненных через небольшой отрезок времени (палеографические особенности обычно не позволяют отличить середину XI в. от начала XII в.). Вероятно, комплекс Георгия, Сежира-Иоанна и Олисея предшествовал подписям дружины Стефана. Об их соотношении и датировке можно спорить. Но само их наличие пополняет историю раннего древнерусского искусства новыми именами.

Список литературы Комплекс надписей художников из храма Софии Новгородской (по материалам надписей-граффити XI - начала XII вв.)

- Гуревич А.Я., 1972. Категории средневековой культуры. М.: Искусство. С. 278.

- Лифшиц Л.И., 2004. Монументальная живопись Новгорода в истории древнерусского искусства. XI -первая четверть XII в.//Лифшиц Л.И., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю. Монументальная живопись Великого Новгорода. Конец XI -первая четверть XII в. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 15-97.

- Медынцева А.А., 1978. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора, XI-XIV вв. М.: Наука. С. 34-36.

- Михеев С.М., 2010. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 3 (41). М.: РФК-Имидж Лаб. С. 74-84.

- НПЛ, 1950. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР 642 с.