Комплекс петроглифов Уркош-14 (Горный Алтай)

Автор: Сидорова Майя Олеговна, Маточкин Евгений Палладиевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена новому петроглифическому памятнику Горного Алтая - Уркош-14, где на трех больших камнях обнаружено 6 участков с наскальными рисунками. На участке 1 выбиты птицеголовые маралы раннескифского времени в стиле оленных камней. Проводится их сопоставление с барбургазинским «оленным алтарем». Сцена гона и спаривания маралов в наглядном виде отражает традиционную для древнего мира идею плодородия (плодовитости).

Горный алтай, петроглифы, оленные камни, птицеголовый марал, стиль, иконография, жертвоприношение

Короткий адрес: https://sciup.org/14737294

IDR: 14737294 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Комплекс петроглифов Уркош-14 (Горный Алтай)

Исследователи древнего искусства неоднократно обращали внимание на изображения птицеголового оленя, встречающиеся на оленных камнях и в петроглифах Евразии. Каждый новый изобразительный источник важен для решения комплекса научных проблем, связанных с истоками формирования иконографии и семантики такого оригинального образа. В связи с этим целью данной работы является ввод в научный оборот материалов недавно открытого в Горном Алтае петроглифического памятника с изображением пары разнополых маралов в стиле оленных камней, а также иных животных.

В феврале 2009 г. в Онгудайском районе Республики Алтай, в долине р. Катунь, на 688,9 км Чуйского тракта у самой дороги нами были обнаружены рисунки, выбитые на трех огромных камнях-монолитах. Еще раз эти рисунки изучались в октябре 2009 г. В названии петроглифов мы следуем за барнаульскими учеными, которые проводили в этом урочище археологические исследования и опубликовали материалы 12 памятников [Тишкин и др., 2006; Тишкин, Серегин, 2009]. Поскольку неподалеку они выявили еще курганный могильник, то по общему согласованию было решено назвать новый петроглифический памятник Уркош-14. Его географические координаты по GPS-приемнику: N - 50° 33,072’; Е - 086° 34,551’. Высота над уровнем моря – 730 м. Монолиты сложены из гранодиорита и на плоскостях с рисунками покрыты коричневой корочкой загара.

В комплексе петроглифов Уркош-14 зафиксировано 6 участков с выбитыми рисунками. Все они выполнены в мелкоточечной технике неглубокими ударами, лишь слегка обнажившими более светлую породу камня. Из-за этого цвет выбитых рисунков лишь незначительно отличается от фона, в силу чего границы изображений подчас настолько аморфны, что читаются с трудом. В силу этого эстампирование здесь не представляется возможным, и фиксация петроглифов производилась с помощью цифровой фотосъемки.

Участок 1 располагается на камне размерами 4 × 4 м и высотой 1,8 м, лежащем в 15 м на запад от тракта. Рисунки находятся на юго-восточной грани. Они просматриваются плохо еще и из-за мерцающих по всей поверхности белесых бугорков, образующих подчас такие же по тону, как выбивка, некие

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 5: Археология и этнография © М. О. Сидорова, E. П. Маточкин, 2010

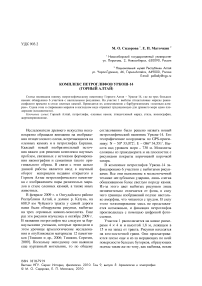

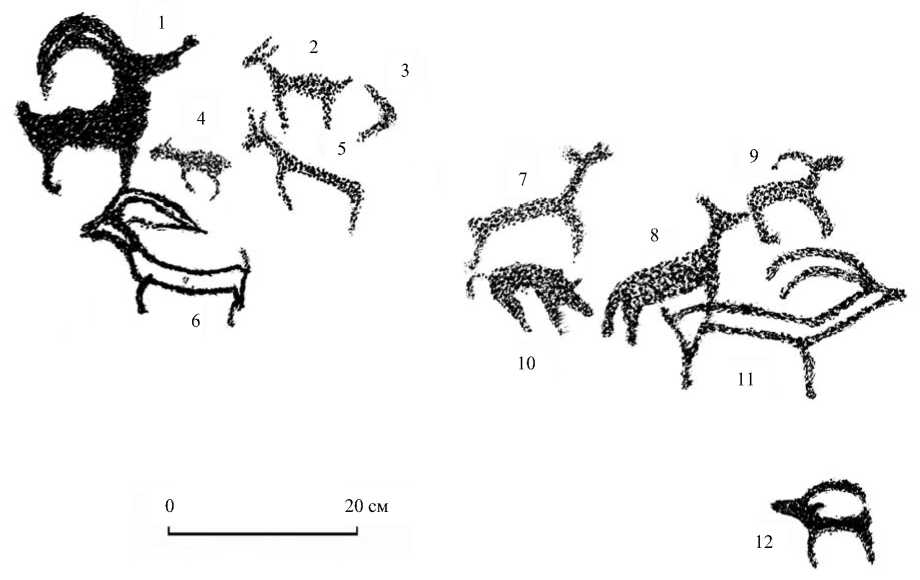

нефигуративные формы. Изображены два крупных марала, один под другим, обращенные головами на восток, к Катуни. Справа – небольшая фигурка лисы в вертикальном расположении, а еще выше – плохо читаемое изображение животного, показанного с четырьмя ногами (рис. 1).

Изображения маралов профильные, с одной передней и одной задней ногой, с изящным очертанием силуэтов. Головы у благородных оленей похожи на птичьи и оканчиваются клювом. У верхнего самца с длинными ветвящимися вдоль спины рогами клюв раскрыт. У каждого из маралов выделен большой округлый глаз, из-за чего, как отметил Д. Г. Савинов, подобные изображения получили название «пигалиц» [1990. С. 174]. Характерная особенность рисунка верхнего марала – наличие заметной оконтуривающей линии туловища и подогнутая в колене передняя нога, упирающаяся в спину маралухи. Очертания заднего крупа нижнего марала практически не просматриваются и лишь угадываются.

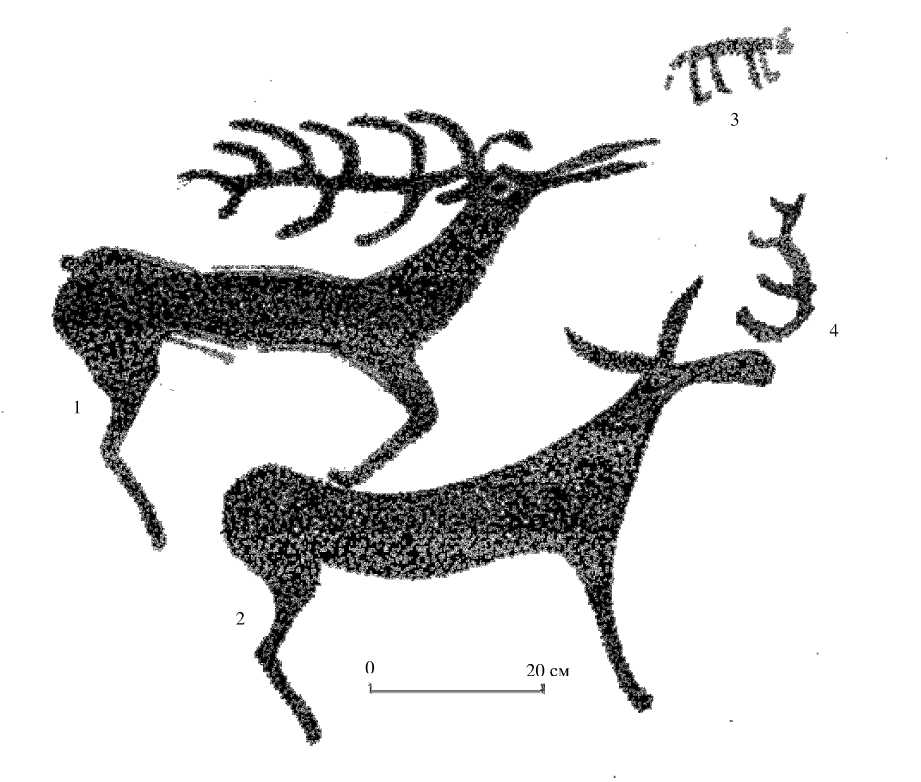

Участки 2 и 3 располагаются на втором камне с размерами 3 × 6 м, высотой 1,8 м, находящемся в 40 м на северо-запад от первого. На наклонной плоскости 2-го участка представлены в вертикальном расположении три рисунка копытных животных. Верхнее и нижнее – однолинейные изображения оленей (рогатого самца и самки). Центральное – силуэтное изображение марала с двумя вертикальными рогами. В настоящее время все эти рисунки в той или иной мере покрыты лишайником. От центральной фигуры осталась видимой лишь голова и шея (рис. 2).

Рис . 1. Петроглифы участка 1 памятника Уркош -14: 1 – марал ; 2 – маралуха ; 3 – лиса ; 4 – изображение неустанов ленного животного

Рис . 2. Петроглифы участка 2 памятника Уркош -14: 1 – марал ; 2 – марал ; 3 – маралуха

Участок 3 – небольшая плоскость в 1,2 м ниже. Там однолинейным способом выбито схематичное зооморфное изображение, плохо читаемое.

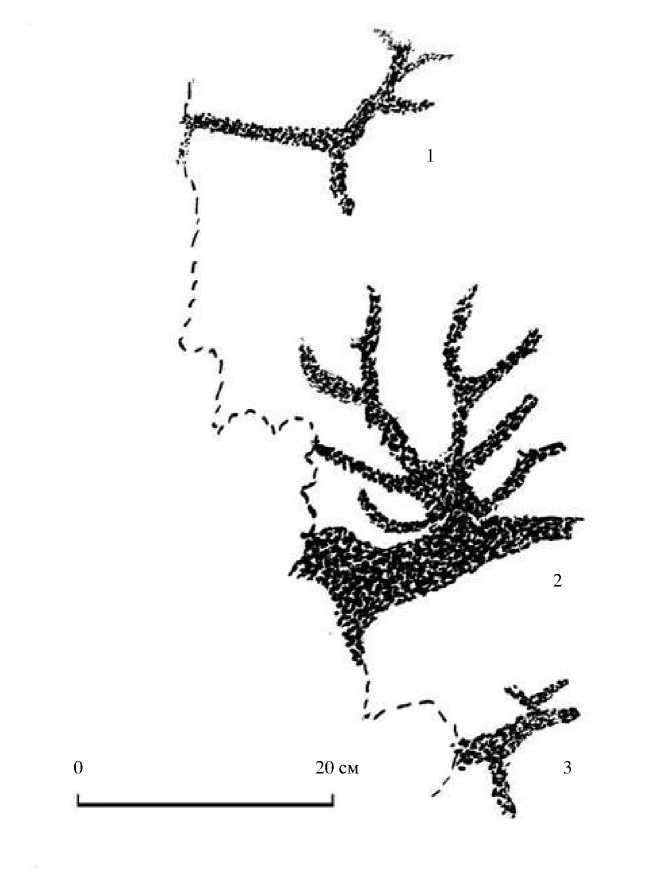

Участки 4, 5, 6 расположены на южной разделенной трещинами вертикальной грани третьего камня с размерами 3 × 1,5 м, высотой около 1 м, находящегося в 10 м на юго-запад от первого камня. Поверхность, по которой производилась выбивка, ноздреватая, хотя и достаточно ровная. Удары неглубокие, силуэты аморфные, патинизиро-ванные, их очертания трудно различимы. На западном 4-м участке треугольных очертаний в центре представлено сравнительно крупное изображение безрогого животного с необычайно длинной шеей; вокруг – более мелкие фигуры копытных. Справа внизу – неясное изображение всадника на лошади, а еще ниже – сцена преследования волком козла с козленком. В левом верхнем углу – контурное изображение животного с рогом козла. Все фигуры, кроме одной, ориентированы головами на восток

На среднем 5-м участке представлено безрогое животное с еще более длинной шеей, чем на участке 4, ориентированное на запад; к нему обращены три животных меньшего размера. Нижний козлик – более светлый по тону, появился явно позднее (рис. 3).

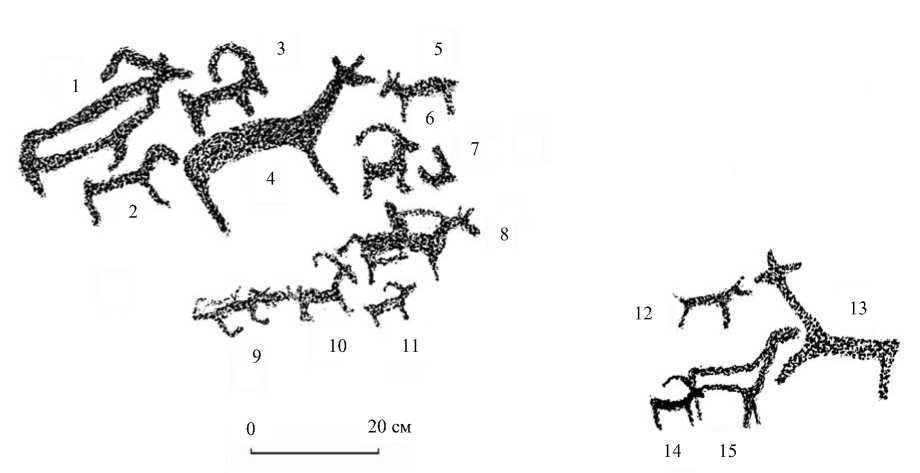

Восточный участок 6 разделен трещиной на две половины. В левой половине все звери, за исключением верхнего козла, обращены на запад. Этот козел, а также еще одно контурное изображение козла, выбиты позднее и фиксируются более отчетливо. В правой половине участка просматриваются несколько фигурок копытных с рогами и без рогов, а также изображение кабан. Все они обращены головами на восток. Козел с удлиненной фигурой в правом углу выбит по контуру. Под ним на плоскости с другой поверхностной структурой находится одиночное изображение козла с головой в западном направлении (рис. 4).

Рис. 3. Петроглифы участков 4 и 5 памятника Уркош-14: 1 , 3 , 6 , 10 , 11 , 14 – козлы; 2 , 4 , 5 , 12 , 13 , 15 – копытные животные; 7 – непонятная фигура, 8 – всадник на лошади; 9 – волк

Наиболее ясна хронологическая принадлежность изображений на участке 2. Изящество обрисовки центрального образа, вертикальные рога характерны и для расположенных сравнительно недалеко петроглифов Булан-Кобы раннескифского времени [Маточкин, 2004]. По всей вероятности, изображения на участке 2 можно отнести к аржано-майэмирскому стилю VIII–VII вв. до н. э. Плохо читаемая фигура на участке 3 принадлежит совсем другой художественной традиции, скорее всего, более поздней. В отличие от предыдущих рисунков с декоративной стилизацией изображения на третьем камне выполнены в обобщенной манере. В них нет ни ярких черт скифосибирского звериного стиля, ни динамизма образов гунно-сарматского времени. Вместе с тем им свойственна определенная пространственная организованность и совсем неглубокая выбивка. Подобные характерные особенности присущи петроглифам Черной речки эпохи бронзы [Маточкин, 1990]. Можно полагать, что рисунки на 3-м камне появились на рубеже II–I тыс. до н. э. в позднебронзовую эпоху (кроме двух левых более свежих изображений на участке 6, отличающихся от остальных своей более глубокой выбивкой и слабой патини-зацией).

Крупные размеры маралов на первом камне, строгость очертаний, характерный прогиб задней ноги, ярусное расположение – это наследие эпохи бронзы. Проявление декоративизма, птичья голова с раскидистым рогом – черты, в развитом виде характерные для раннескифского времени. Появление петроглифов с зачатками скифосибирского стиля в этом районе Катуни отмечено в петроглифах Комдош-Боома, созданных в XI–IX вв. до н. э. [Маточкин, 2007]. В какой-то мере близок уркошскому маралу рисунок из долины р. Бертек на плоскогорье Укок, датированный В. И. Мо-лодиным VIII–VII вв. до н. э. [Молодин, 1992. С. 25]. Однако ноги бертекского животного прямые, как бы свисающие, что характерно для аржано-майэмирского стиля [Грязнов, 1978. С. 226]. В силу приводимых сопоставлений время создания уркошских маралов можно отнести к IX–VIII вв. до н. э.

Выбитые рисунки на первом монолите – наиболее интересные и значимые среди обнаруженного комплекса петроглифов Ур- кош-14. Манера изображения птицеголовых маралов близка стилистике центральноазиатских оленных камней. Под стилем оленных камней понимаются изобразительные каноны так называемого «монголозабайкальского» и саяно-алтайского типов с изображениями, близкими к натуре [Диков, 1958. С. 45–46; Черемисин, 2007. С. 108]), и общеевразийского без фигур животных [Волков, 1964. С. 99–100; 2002. С. 19]).

В Горном Алтае ярким образцом петроглифов в стиле оленных камней монголозабайкальского типа является барбургазин-ский «оленный алтарь» [Кубарев, 1979. С. 30–31; Кубарев, 2006. С. 44]. Представленных там маралов сближает с уркошски-ми аналогичное изображение птицеподобной головы с клювом. Однако остальные части изучаемых нами фигур даны в реалистической обрисовке и в них нет характерных для монголо-забайкальского типа иконографических черт: преувеличенно длинного туловища, треугольного горба на спине и коротких, как бы обрубленных, ног [Новгородова, 1984. С. 95; Савинов, 1990. С. 174]. Приходится констатировать, что уркошские маралы сочетают в себе стилистику оленных камней монголо-забайкальского и саяно-алтайского типов. В этой связи следует упомянуть о выделенных недавно Д. Г. Савиновым оленных камнях «смешанного типа», на которых нанесены стилизованные и реалистические изображения. Вероятно, образы уркошских маралов отражают это «смешение» иконографий в петроглифике.

Появление оленных камней «смешанного» типа Д. Г. Савинов связывает с жертвоприношением коней [2007. С. 107]. Археологическое изучение урочища Уркош, территориально входящего в состав яломан-ского сакрального центра, показало, что перед наскальными изображениями, начиная с эпохи бронзы, также производились жертвоприношения [Суразаков, 1996. С. 82]. Кого в этих случаях готовили к закланию – неизвестно, однако и лингвистические данные, и пазырыкские маски скифского времени говорят о «многослойности» и взаи-моперекрываемости понятий линии «олень (горный козел, баран) – конь» [Грач, 1980. С. 91]. К тому же установлено, что со временем лошадь стала замещать оленя в жертвенных актах [Потапов, 1935. С. 138]. Крупные петроглифы в стиле оленных камней

Д. В. Черемисин также связывает с идеей жертвенного оленя [1998. С. 614]. В этой связи представляется адекватным мнение В. Д. Кубарева, видящего в марале с клювовидной мордой отражение смертельно раненого зверя, ревущего от боли [2003. С. 76]. Однако образ уркошского марала в семантическом плане явно переосмыслен. В магической взаимосвязи реинкарнации и жертвоприношения акцент делается не на умирание, а на зарождение жизни, и образ предстает в ином качестве как изображение марала в период гона, перед спариванием с самкой. В этом смысле Д. В. Черемисин верно определил своеобразие трактовки головы оленя с раскрытым клювом как воспроизведение позы «трубящего» самца во время гона [2009. С. 303]. Не случайно ур-кошский марал показан к тому же с возбужденным фаллосом и сверху над маралухой. Таким образом, изображение пары разнополых животных, несомненно, имеет культово-генеалогический характер и воплощает идею плодородия (плодовитости). Можно думать, что ей соответствуют и рисунки на втором монолите с парой разнополых маралов.

Перспективный путь дальнейшего исследования оленных камней Д. Г. Савинов видит в выделении отдельных групп внутри основных, уже известных типов [2007. С. 108]. По аналогии можно сделать вывод, что изучение вариантов изображений петроглифов в стиле оленных камней – перспективный путь в изучении хронологии, иконографии и семантики этих интереснейших и во многом еще загадочных памятников древнего изобразительного творчества.

COMPLEX OF ROCK-DRAWINGS URCOSH-14 (MOUNTAIN ALTAI)