Комплекс поселений второй четверти - середины I тыс. н. э. у села Малая Трещевка

Автор: Акимов Д.В., Медведев А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328006

IDR: 14328006

Текст статьи Комплекс поселений второй четверти - середины I тыс. н. э. у села Малая Трещевка

Д.В. Акимов, А.П. Медведев

КОМПЛЕКС ПОСЕЛЕНИЙ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ-СЕРЕДИНЫ I тыс. н.э.

У СЕЛА МАЛАЯ ТРЕЩЕВКА*

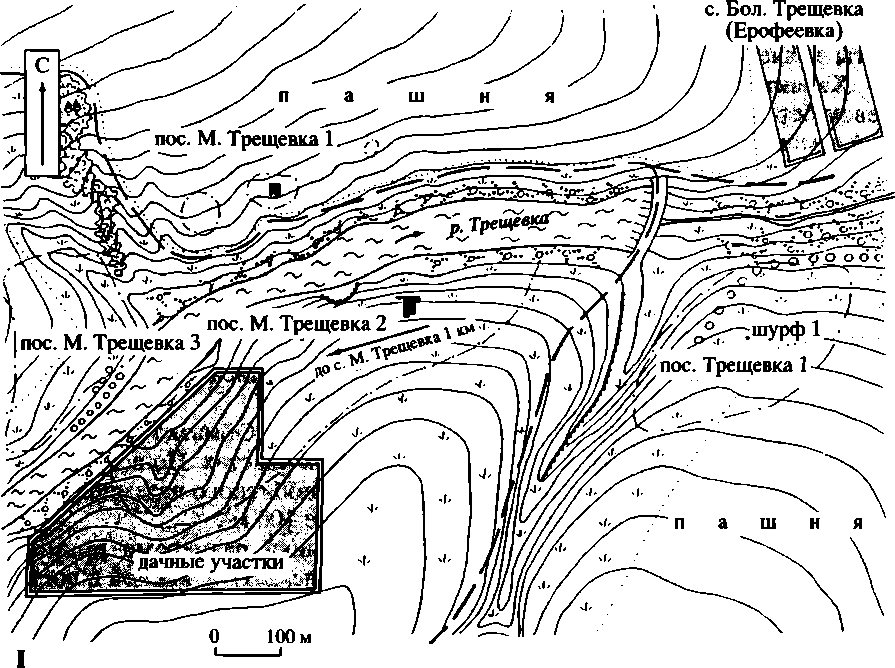

Впервые берега р. Трещевки - левого притока р. Ведуги, впадающей в Дон, - были обследованы в 1995 г. экспедицией областной Госинспекции охраны историко-культурного наследия под руководством В.Н. Ковалевского. Тогда им было открыто поселение Малая Трещевка 1 (пункт № 41) на левом берегу реки, хорошо заметное по скоплению глиняной обмазки на пашне. В.Н. Ковалевский отнес памятник ко второй четверти I тыс. н.э. (Ковалевский, 1995. С. 2, рис. 1; 6). Летом 2001 г. было начато стационарное исследование этого поселения, подтвердившее его первоначальную датировку (Акимов, 2001). Кроме того, тогда же авторами был более тщательно обследован противоположный берег реки, в обнажении которого были обнаружены признаки культурного слоя. Характер вновь обнаруженного памятника, получившего наименование Малая Трещевка 2, еще предстояло выяснить. В 2002 г. были продолжены стационарные исследования поселения Малая Трещевка 1 (Акимов, 2002) и начаты раскопки поселения Малая Трещевка 2 (Медведев, 2002). В ходе этих работ удалось установить культурно-хронологическую близость обоих памятников. Помимо этого, в ходе тщательного обследования окрестностей было обнаружено еще два поселения, синхронных исследованным (Медведев, 2002. С. 14, 15). Таким образом, в ходе археологических изысканий в окрестностях с. Малая Трещевка удалось выявить целую группу памятников, относящихся к кругу верхнедонс ких

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ, проект 03-01-00244а/ц.

Условные обозначения

□SB

лес, лесополоса луг, кустарник река (пруд)

грунтовая дорога, граница пашни населенный пункт обнажение грунта граница распространения находок

раскоп

обожженная глиняная обмазка

с.я. - столовая х.я. - хозяйственная

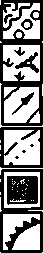

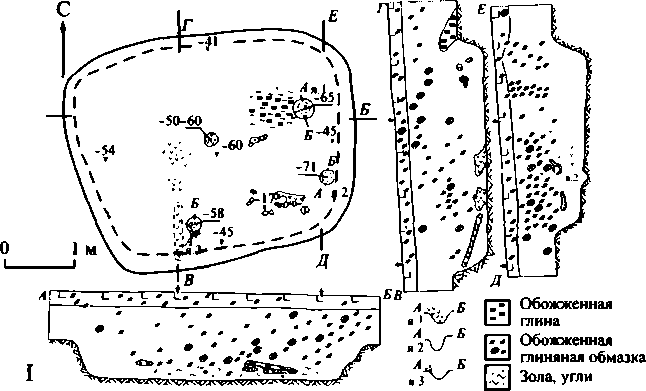

Рис. 1. Археологические памятники у с. Малая Трещевка

I - ситуационный план; II - план распространения обожженной глиняной обмазки

древностей второй четверти - середины I тыс. н.э. Основной целью данной работы является публикация материалов, обнаруженных на этих поселениях.

Характеристика поселений. Поселение Малая Трещевка 1 находится на левом берегу р. Трещевка, в 1 км к северо-востоку от северного края земляной дамбы на окраине с. Малая Трещевка2. Поселение располагается на относительно пологих склонах первой надпойменной террасы и вытянуто вдоль русла реки (рис. 1,1). Его поверхность интенсивно распахивается, и в настоящее время культурный слой практически полностью уничтожен. Каких-либо следов искусственных оборонительных сооружений памятник не имеет. На его площади довольно четко фиксировались не менее двух крупных скоплений обожженной глиняной обмазки диаметром около 25-50 м. В центре каждого из них концентрация обмазки больше, нежели на периферии. В пределах одного из скоплений обмазки и велись раскопки. Общая вскрытая площадь на поселении составляет 228 м2.

Мощность культурного слоя составляет 0,5-0,6 м. Обмазка и фрагменты лепной керамики концентрируются в его верхних пластах. По всей видимости, в раскоп попала южная часть большого глинобитного наземного дома, общая площадь которого могла составлять более 100 м2.

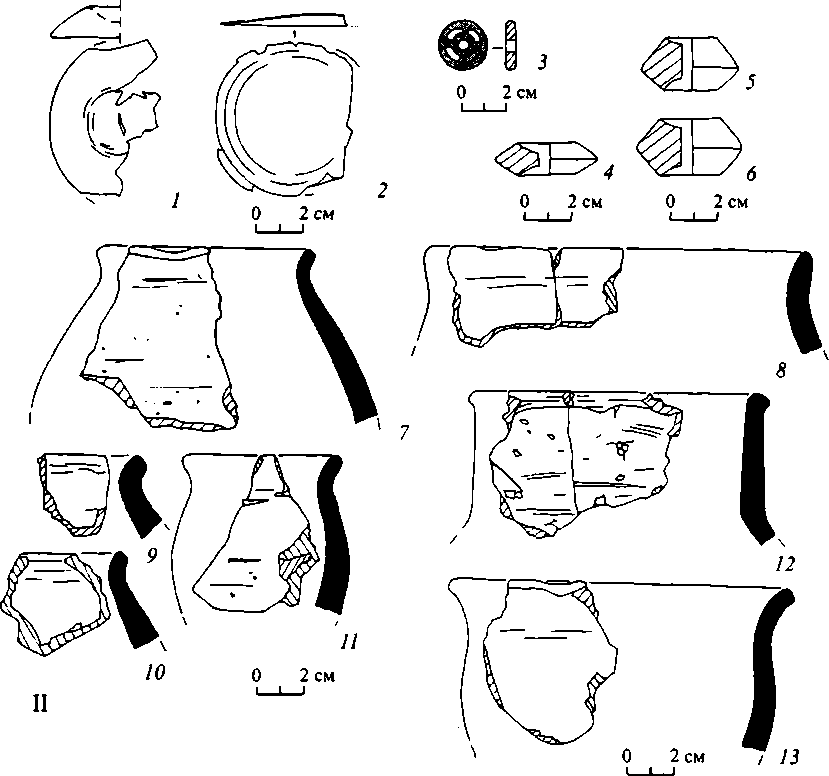

Кроме наземного дома открыта полуземлянка размерами примерно 3,2 х 4 м, углубленная в материк на 0,4—0,55 м (рис. 2,I). У южной и восточной стенки ее котлована зафиксировано несколько ям от столбов. По центру полуземлянки обнаружено скопление углей правильной округлой формы диаметром около 0,2 м и высотой около 0,1 м. Эти угли представляют собой остатки очага или следы какой-то столбовой конструкции. На дне и в нижней части заполнения котлована найдено несколько глиняных биконических прясел, а также бронзовые обкладки маленькой округлой емкости и бронзовое четырехлопастное колесико, вероятнее всего служившее украшением или амулетом (рис. 2, П).

Поселение Малая Трещевка 2 расположено на правом берегу реки Трещевка, примерно в 1 км к востоку от с. Малая Трещевка, напротив поселения Малая Трещевка 1 (рис. 1, I). Поселение Малая Трещевка 2 вытянуто вдоль невысокого, но довольно крутого берега реки не менее чем на 800 м. Его площадка возвышается над уровнем водохранилища на 3-7 м (раньше, до затопления долины реки, - на 12-20 м). Вся западная часть поселения сейчас оказалась под дачными участками. Судя по распространению на огородах подъемного материала, ширина поселения составляла 0,1-0,2 км. Восточная часть памятника в настоящее время задернована, хотя, по словам старожилов, еще лет десять назад интенсивно распахивалась.

Мощность культурного слоя составляет 0,2-0,4 м. Фрагменты обожженной глиняной обмазки и обломки лепной и гончарной керамики, составившие основную массу находок, преимущественно распространены на глубине 0,3 м от современной поверхности и несколько ниже. Кроме того, обнаружен железный наконечник копья и некоторые другие индивидуальные находки.

Рис. 2.1 - полуземлянка на поселении Малая Трещевка 1; II - находки из полуземлянки

Следует отметить, что особенно много фрагментов обожженной глиняной обмазки встречалось в центральной и южной частях раскопа (рис. 1, П). Здесь она местами залегала почти сплошным слоем толщиной 5-10 см. Картографирование скоплений обмазки на плане раскопа показало, что они образуют две широкие полосы шириной от 2 до 4 м, идущие в направлении с юго-запада на северо-восток. После снятия культурного слоя и зачистки основания материка в раскопе были открыты пять хозяйственных ям и серия из десяти столбовых ямок, четыре из которых шли в линию с юго-запада на северо-восток. По нашему мнению, они являются остатками сгоревших стен большого жилища каркасно-столбовой конструкции (постройка 1).

Столбовые ямки и широкая полоса обожженной глиняной обмазки, возможно, являются остатками юго-восточной стены этого жилища. С южной стороны к этой стене примыкали какие-то пристройки, от которых сохранились еще четыре столбовые ямки. Северо-западная стена большого сооружения на уровне материка в виде столбовых ямок не фиксировалась, возможно, потому, что здесь материк залегал гораздо ниже. Ее контуры можно определить весьма приблизительно - по распределению скоплений глиняной обмазки. Таким образом, можно заключить, что постройка имела подпрямоугольную форму размерами приблизительно 8 х 18 м. Вероятно, именно с этим жилищем связаны хозяйственные и столбовые ямки, а также находки большинства крупных вторично обожженных фрагментов лепной керамики и большинство индивидуальных находок. Эта постройка погибла в огне сильного пожара (Медведев, 2002. С. 9-11).

Поселение Малая Трещевка 3 находится на левом берегу реки, в 0,5 км к северо-востоку от одноименной деревни (рис. 1,1). Оно занимает невысокий мыс, образованный склоном берега реки и глубоким оврагом, в лесу Комарёв, недалеко от корпусов старой МТФ. По другую сторону оврага расположено поселение Малая Трещевка 1. Площадка поселения полого спускается в сторону поймы. Она возвышается над уровнем воды в пруду на 3—8 м (до затопления долины реки на 7—13 м). Судя по распространению подъемного материала, поселение имело размеры не менее чем 260 х 320 м. Его культурный слой почти полностью уничтожен распашкой. На пашне собрано множество кусков обожженной глиняной обмазки и около двух десятков стенок сосудов грубой лепки. Судя по подъемному материалу, памятник относится к тому же кругу, что и поселения 1 и 2 (Медведев, 2002. С. 14).

Поселение Трещевка 1 находится на правом берегу реки, в 0,3 км к югу от с. Большая Трещевка (Ерофеевка), примерно в 0,6 км к востоку от поселения Малая Трещевка 2 (рис. 1, I). Памятник занимает невысокий мыс и прилегающую часть плато, ограниченную с запада глубоким логом. Площадка поселения полого спускается к воде. Ее высота над уровнем поймы -4-7 м. Северная часть поверхности памятника задернована, южная подвергается интенсивной распашке. Судя по подъемному материалу, культурный слой простирается вдоль берега реки не менее чем на 0,5 км полосой шири-ной 0,15-0,2 км. На пашне собрано много кусков обожженной глиняной обмазки и невыразительных фрагментов от сосудов грубой лепки. Для уточнения культурно-хронологической принадлежности памятника в его центральной

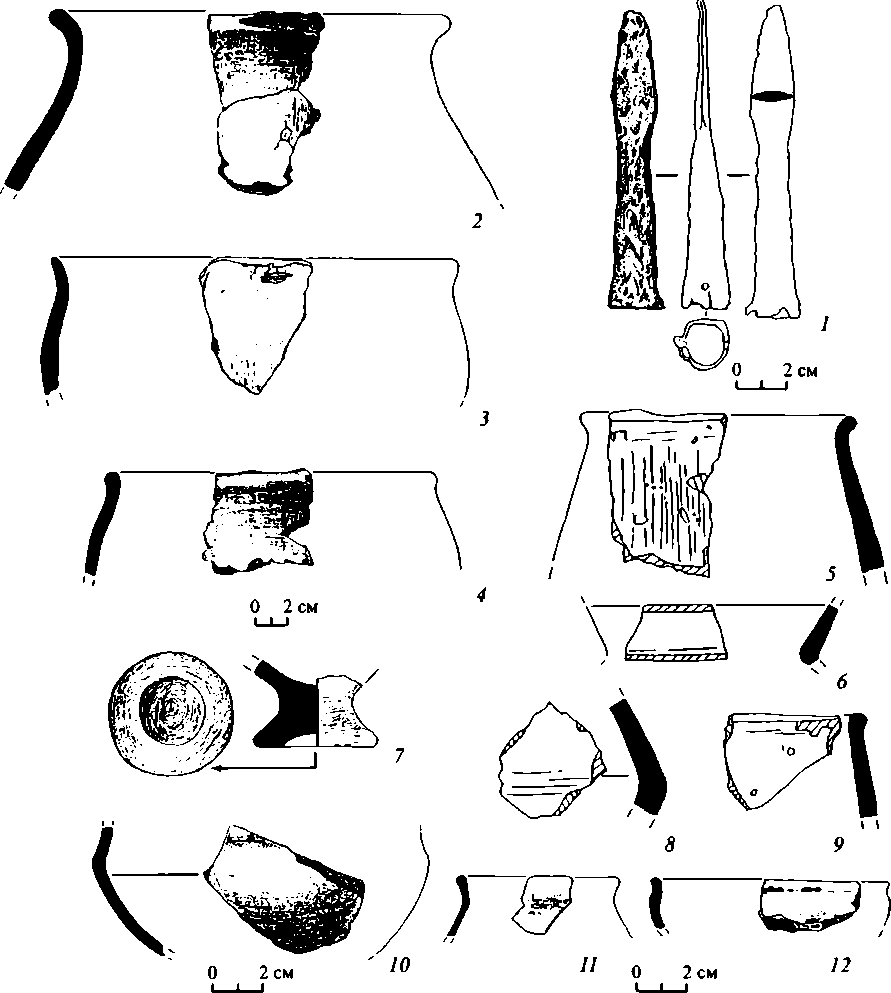

Рис. 3. Находки на поселениях части заложен шурф 1 размерами 2 х 2 м. В нем обнаружены куски глиняной обмазки, обломки лепных сосудов и фрагмент лепной миски или крышки сосуда (рис. 3, 7).

Подъемный материал и находки из шурфа свидетельствуют, что поселение также принадлежит к древностям того же круга, что и остальные. Все вместе эти селища образуют новый микрорайон (“гнездо”) поселений второй четверти - середины I тыс. н.э. в Правобережье Верхнего Дона (Медведев, 2002. С. 14, 15).

Находки на поселениях. Основную массу находок на всех рассматриваемых поселениях составляют куски обожженной глиняной обмазки и фрагменты глиняной посуды. По причине малочисленности последней мы сочли возможным провести общий анализ керамического материала.

Подавляющее большинство находок керамики представлено фрагментами лепной посуды. Ее коллекция в общей сложности включает 27 венчиков, б днищ и свыше 270 стенок сосудов на поселении Малая Трещевка 1 и 236 венчиков, 117 днищ и свыше 5 тыс. стенок - на поселении Малая Трещевка 2. Остальные два поселения в подъемном материале и в шурфе дали венчик лепного горшка, полую ножку от миски-крышки и несколько десятков стенок. Основную часть комплекса лепной керамики составляют груболепные неорнаментированные горшки, сформованные из рыхлого теста, с примесью крупного шамота и органики, реже - песка (рис. 3, 2-5, 8, 9). Некоторые фрагменты имеют следы вторичного обжига. Встречены как сильно-, так и слабопрофилированные формы. Преобладают сосуды с короткой отогнутой наружу шейкой. Судя по профилю некоторых стенок, среди них имелись и острореберные (биконические) формы (рис. 3, 8). Если судить по наиболее сохранившимся фрагментам, закрытые горшки превалировали. Кроме горшков встречено несколько невыразительных обломков лепных конических крышек или мисок (рис. 3, 7). По своей фактуре крышки близки большей части горшков. Таким образом, можно заключить, что по основным признакам керамический набор рассматриваемых поселений в основном близок комплексу лепной посуды верхнедонских поселений типа Каширки 2 - Седелок, где как раз и преобладают округлобокие или острореберные закрытые горшки с относительно низкой шейкой.

Тем не менее, следует особо отметить фрагменты некоторых лепных горшков с поселения Малая Трещевка 1, которые по своим морфологическим и некоторым другим особенностям выделяются из общего набора. Во-первых, это фрагмент верхней части груболепного горшка из заполнения постройки 1, отличительной чертой которого является высокое прямое вертикальное горло (рис. 2, II, 72). Во-вторых, по качеству обработки и по примесям среди всех сосудов выделяется еще один фрагмент венчика из слоя поселения (рис. 3, 6). Он очень тщательно заглажен, имеет ровную, слегка шероховатую поверхность, его тесто очень плотное, с примесью песка и слюды в виде “блесток”. Учитывая эти особенности и резкий профиль, этот фрагмент может принадлежать сосуду, аналоги которого известны на памятниках Подонья первых веков н. э. (Медведев, 1998. Рис. 4, 1, 3—8; Бирюков, 1996. Рис. 4, 6—8). Следует отметить, что еще один подобный фрагмент найден на пашне при предварительном обследова нии поселе ния , а в слое поселения Малая Трещевка 2 найдена целая серия мелких фрагментов венчиков от груболепных сосудов этого же типа. Описанные горшки абсолютно не характерны для керамического комплекса поселений типа Каширки — Седелок. Зато они являются своего рода “визитной карточкой” набора лепной посуды других верхнедонских древностей позднеримского и раннегуннского времени — памятников круга III Чертовицко-го-Замятино.

Коллекция гончарной керамики заметно уступает лепной и представлена только на поселении Малая Трещевка 2. Это фрагменты 14 венчиков, 6 днищ и 72 стенок сосудов, что составляет не более 1,5% всей керамической коллекции с этого поселения. Среди такой посуды абсолютно преобладают фрагменты сероглиняных сосудов: мисок с выраженными поддонами и с характерным острым ребром в месте перехода тулова в бортик - 5 экз. (рис. 3, 70); кувшинов - 3 экз.; небольших горшочков - 1 экз. (рис. 3, 77). Помимо фрагментов острореберных мисок известна находка верхней части небольшой округлобокой мисочки с отогнутым наружу краем венчика (рис. 3, 72). Единичными экземплярами представлены находки красноглиняной посуды. Это фрагменты позднеантичного красноглиняного кувшина с рифленой поверхностью и обломки 3-4 амфор.

Индивидуальные находки на поселениях крайне немногочисленны и в той или иной степени соотносятся со строительными объектами.

Пожалуй, наиболее яркой находкой на поселении Малая Трещевка 1 следует признать изделия из бронзы, которые были найдены вместе чуть выше уровня материка, т.е., видимо, над завалом углубленной постройки. Это небольшое литое колесико со сквозным поперечным отверстием, тремя сквозными промежутками между лопастями и одним несквозным (рис. 2, 3); фигурно выгнутая чашевидная емкость с прогнутой внутрь центральной частью (рис. 2, 7); плоский, слегка деформированный круг (рис. 2, 2). Последние две находки сделаны из очень тонкого листа бронзы и, вероятно, соединялись между собой, образуя внутри полость. Сохранность колесика хорошая, пластинок - очень плохая. Поскольку эти находки обнаружены выше уровня завала полуземлянки, то они могли и не иметь к ней непосредственного отношения.

В заполнении котлована полуземлянки обнаружено несколько глиняных биконических пряслиц с воронковидными основаниями: одно относительно высокое (рис. 2, 6), другое уплощенное (рис. 2,4), третье - с ребром чуть ниже середины высоты (рис. 2, 5). Такие изделия характерны для верхнедонского региона во второй четверти - середине I тыс. н.э.

Отметим также находку массивного железного артефакта, часть которого найдена в слое, а другая часть - в верхней части заполнения полуземлянки. Это крупный, насыщенный железом, пористый внутри фрагмент, имеющий, однако, правильное сферическое основание. Вероятнее всего, это часть крицы из болотной руды, полученная сыродутным способом. Добавим к этому многочисленные находки фрагментов кричного железа и шлаков, свидетельствующих о наличии на селище металлургического производства.

На поселении Малая Трещевка 2 среди вещевых находок преобладают изделия из камня, прежде всего абразивы, как правило, во фрагментах. Единственной находкой представлен небольшой пестик с хорошо заполированной нижней рабочей поверхностью. Изделия из глины представлены только фрагментом довольно крупного пряслица, аналогичного найденным на поселении 1. Оно имело характерную биконическую форму с воронковидными углублениями обоих оснований. Наиболее любопытной находкой на поселении оказался небольшой железный наконечник копья с ромбичес- ким пером, обнаруженный рядом с остатками постройки (рис. 3, 7). Его длина 13 см, длина пера - 6 см, втулки — 7 см, ее максимальный диаметр 2,2 см. В нижней части втулки имеются два небольших сквозных отверстия для крепления наконечника к древку.

Культурно-хронологическая атрибуция. По основным признакам -топографии, характеру керамического комплекса, типам больших наземных построек и полуземлянки, индивидуальным находкам - поселения в окрестностях с. Малая Трещевка относятся к пласту киевско-черняховских памятников Верхнего Подонья типа Каширки 2 - Седелок. Все вместе эти поселения составляют микрорайон (“гнездо”) памятников второй четверти -середины I тыс. н.э. в верховьях р. Трещевки. Хотя узкодатируемых вещей пока не найдено, эту группу поселений по аналогии с Каширкой и Седелками следует датировать второй половиной Ш - первой половиной IV в. н.э., не исключая конца столетия (Обломский, 2001. С. 128, 129, табл. 1). Между тем, остается открытым вопрос о нетипичных для круга Каширки - Седелок формах некоторых горшков, о которых шла речь выше (рис. 3, 6, 72). Являются ли они признаками культурных контактов жителей рассмотренных поселков с населением, оставившим древности типа Чертовицкого-Замятино, либо их появление имеет другое объяснение, на имеющемся материале определить пока затруднительно.

Судя по ряду признаков, по крайней мере поселения Малая Трещевка 1 и 2 просуществовали очень короткий промежуток времени и погибли в огне пожара, как и многие другие селища позднеримского времени на Верхнем Дону.

Список литературы Комплекс поселений второй четверти - середины I тыс. н. э. у села Малая Трещевка

- Акимов Д.В., 2001. Отчет о раскопках поселения Малая Трещевка в Рамонском районе Воронежской области в 2001 г.//Архив ИА. Р-1.

- Акимов Д.В., 2002. Отчет о раскопках поселения Малая Трещевка 1 в Рамонском районе Воронежской области в 2002 г.//Архив ИА. Р-1.

- Бирюков И.Е., 1996. Материалы раннего железного века с поселения Курино 1 на р. Воронеж//Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк. Вып. 1.

- Ковалевский В.Н., 1995. Отчет о разведке по р. Трещевка в Семилукском и Рамонском районах Воронежской области в 1995 г.//Архив ИА. Р-1.

- Медведев А.П., 1998. III Чертовицкое городище (материалы 1-й половины I тыс. н.э.)//Археологические памятники Верхнего Подонья 1-й половины I тыс. н.э. Воронеж.

- Медведев А.П., 2002. Отчет Скифо-Сарматской экспедиции о раскопках поселения Малая Трещевка 2 в Рамонском районе Воронежской области в 2002 г.//Архив ИА. Р-1.

- Обломский А.М., 2001. О памятниках лесостепного Подонья позднеримского времени//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.