Комплекс с монетными весами из Нижнего Новгорода

Автор: Грибов Н.Н., Свиридов А.Н., Сидоренко А.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено описание комплекса с бесчашечными монетными весами из раскопок Нижегородского кремля 2021 г. Он происходит из заполнения углубленного сооружения. Кроме весов он включает в себя 15 средневековых монет и каменный наперсный крест. Среди монет встречены серебряные денги великого московского князя Василия Васильевича и нижегородского князя Даниила Борисовича, медные пулы русской чеканки, монеты Золотой Орды. Высказано предположение о присутствии некоторого количества дангов Золотой Орды в местном денежном обращении во второй половине 20-х гг. XV в. Сопутствующий набор посудной керамики близок по совокупности признаков к известным нижегородским керамическим комплексам середины XIV - начала XV в. Описана конструкция монетных весов, приведена оценка связанного с ними весового эталона. Состав, текстурные и структурные особенности горной породы, из которой изготовлен наперсный крест, могут указывать на связь данного изделия с мастерскими Византии. По наиболее поздним монетам - денгам великого князя Василия Васильевича с изображением Самсона со львом - наиболее вероятная датировка комплекса определена в пределах середины 20-х - начала 30-х гг. XV в. Описанный комплекс охарактеризован как наиболее поздний среди известных средневековых комплексов Нижнего Новгорода, сформировавшийся в последний период правления последнего из суверенных нижегородских князей. Материалы статьи представляют интерес для изучения русской археологии, истории монетного обращения периода формирования Московской Руси.

Нижегородский кремль, археологические раскопки, эпоха золотой орды, монеты xiv-xv вв, монетные весы, монетная реформа рубежа первых двух десятилетий xv в, монеты золотой орды, комплекс середины 20-х - начала 30-х гг. xv в

Короткий адрес: https://sciup.org/143180320

IDR: 143180320 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.306-319

Текст научной статьи Комплекс с монетными весами из Нижнего Новгорода

Хорошо известные по раскопкам золотоордынских городов бесчашечные, напоминающие «щипчики», весы с фиксированным противовесом, которые могли использоваться для весового апробирования отдельных монет, редко http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.306-319

встречаются на памятниках русского Средневековья ( Волков , 1991. С. 177, 178). Общее количество таких, известных по публикациям, предметов близко всего к двум десяткам находок. Вероятно, это обусловлено комплексом причин. Среди них – сравнительно узкий период бытования этих инструментов, очерченный, скорее всего, началом удельной чеканки и сложением единой монетной системы Русского государства, ограниченная, по сравнению с Золотой Ордой, численность лиц, задействованных в активном денежном обращении, недостаточная изученность русских древностей XIV–XV вв.

Как правило, они представлены небольшими фрагментами или отдельными деталями, найденными вне связи с каким-либо сооружением, что вынуждает определять их датировку по вмещающему слою – часто переотложенному. Только для единичных весов, обнаруженных в удовлетворительном состоянии, проведена оценка связанного с ними весового эталона. Все это затрудняет определение времени наиболее широкого их распространения, оценку той роли, которую могли играть эти инструменты в истории монетного обращения.

На территориях русских княжений география известных местонахождений бесчашечных монетных весов, изготовленных из бронзы, обмедненного железа или кости, пока ограничивается Москвой ( Зайцев , 1998; Колызин , 2001. С. 115), подмосковными памятниками (Могутово-2: Волков , 2003. С. 40. Табл. 4; Дуни-но-6: Чернов , 2022. С. 62, 60. Рис. 34, 172), Коломной ( Самошин и др. , 2005. С. 76), Смоленском ( Асташева , 1993. С. 74), Суздалем ( Седова , 1997. С. 181. Рис. 70: 10, 11 ), Владимиром, Семьинским городищем ( Родина , 2004. С. 70), городищем у д. Тимофеевка под Тулой ( Григорьев, Зайцев , 2000), окрестностями г. Елец (Целыковка-2: Тропин, Гончаров , 2016), Переяславлем Рязанским и его Рыбной слободой ( Судаков , 1996. С. 172, 171. Рис. 5, 12: а, б, в ; Буланкин, Судаков , 2003. С. 133. Рис. 5: 1 - 3 ), городищем Никулицын на Вятке ( Макаров , 2001. С. 105. Рис. 61: 13, 14 ). В 2021 г. она расширилась за счет включения Нижнего Новгорода.

При раскопках в северо-восточной части Нижегородского кремля, проведенных на асфальтированном проезде по месту прокладки теплотрассы, в одной из материковых ям обнаружены весы из кости с фиксированным противовесом. От других подобных находок нижегородскую отличает хорошая сохранность и уникальный контекст обнаружения. Он обусловлен присутствием в заполнении связанного с ними углубления 15 средневековых монет.

Яма с монетными весами (№ 1/22) расчищена на участке раскопа № 22 в 30 м к юго-юго-западу от главного входа в Нижегородский государственный художественный музей (кремль, корпус № 3). Пятно ямы перекрывалось слоем XVI–XVII вв. с преобладанием белоглиняной (коломенского типа) и чернолощеной керамики, локально нарушенным позднейшими перекопами. Врезка ямы зафиксирована с кровли маломощной прослойки, сложенной крошкой местного известкового туфа, прослеженной в толще фрагментарно сохранившегося, лежащего на материке городского средневекового слоя (XIII – начала XV в.) мощностью до 16 см. Перекрывающая прослойку верхняя часть средневекового слоя без отчетливых границ переходила в основной грунт заполнения ямы. Последняя представляла собой широтно вытянутое овалообразное в плане углубление с отвесными бортами и слегка вогнутым дном. Его размеры – 115 × 130 см, глубина – около 100 см. С восточной стороны оно примыкало к борту более крупной и более глубокой ямы (№ 1А/22), большая часть которой осталась за обводами обследуемой траншеи (рис. 1). Судя по тому, что основной слой заполнения ямы 1/22 без заметной границы переходил в заполнение ямы 1А/22, можно предположить, что обе они входили в состав единого сооружения.

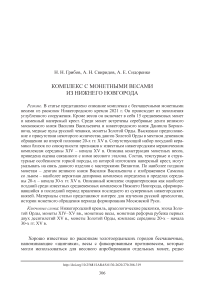

Рис. 1. Нижегородский кремль. Раскоп 2021 г., участок 22. Ямы 1/22 и 1А/22

А – план по материку; Б – разрез ямы 1/22; В – разрез ямы 1А/22

-

1 – слой XVI–XVII вв.; 2, 3 – коричневато-серый суглинок; 4 – серый; неоднородный суглинок (основной грунт заполнения ямы 1/22)

а – дорожное покрытие и планировочный горизонт; б – крошка известкового туфа; в – гумусированная прослойка; г – камень; д – перекоп; е – уголь; ж – грунт развала глинобитной печи; з – стерильный переотложенный материковый суглинок; и – материк; к – размытая граница между слоями

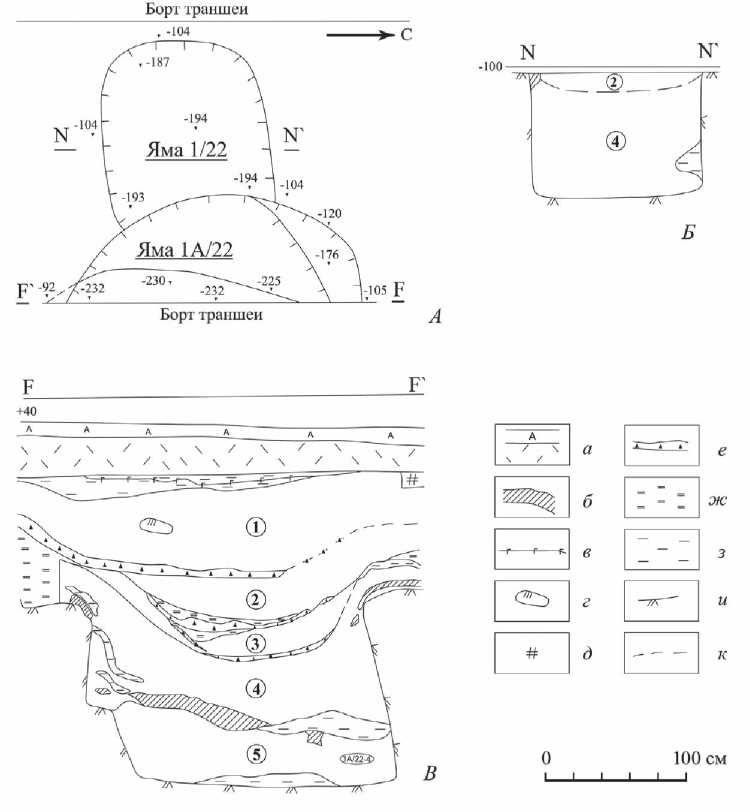

Рис. 2. Нижегородский кремль. Раскоп 2021 г., участок 22. Керамика из ямы 1/22

1–22 – русская гончарная из красножгущейся глины; 23 – из беложгущейся глины; 24, 25 – краснолощеная золотоордынская

Западина ямы с монетными весами заполнена линзой коричневато-серого суглинка мощностью до 15 см. Лежащий под ней на материковом дне основной грунт заполнения представлял собой серый неоднородный суглинок с включением кухонных отходов, мелких углей, крошки печины, известкового туфа, а вблизи бортов – локальных языкообразных прослоев стерильного переотложенного материкового грунта. Массовый материал представлен 781 костью животных и 423 фрагментами посудной керамики.

Керамический комплекс по основным характеристикам близок к нижегородским посудным наборам середины XIV – начала XV в. ( Грибов , 2006. С. 71, группа II) (рис. 2). Кроме преобладающих посредственно обожженных образцов керамики из красножгущейся глины с примесью дресвы или грубозернистого песка в нем присутствуют единичные фрагменты лепной мордовской керамики и осколки русских гончарных белоглиняных изделий с примесью дресвы (вероятно, верхневолжского происхождения, см. рис. 2: 23 ). Доля краснолощеной золотоордынской керамики – 3 % (рис. 2: 24, 25 ). Среди выделенных по венчикам 38 русских красноглиняных сосудов 25 % имеют примесь дресвы в тесте, 64 % – песка с размером зерна до 1–2,5 мм, 11 % – песка с зерном до 0,5 мм. Доля фрагментов со следами волнистого или линейно-волнистого орнамента (среди орнаментированных) – 35 %. Характерна форма «косой» волны с заостренным верхом (рис. 2: 21, 22 ). Присутствуют фрагменты горшков с короткой, переходящей в плечико через уступ, раструбообразной горловиной, край которой с внутренней стороны оформлен в виде небольшого овального или треугольного в сечении утолщения (рис. 2: 9–12 ). Сосуды этого типа, характерные для середины XIV – начала XV в. ( Коваль , 2004. С. 84. Тип 23/3; Грибов , 2006. С. 90. Рис. 8, группа 13), отсутствуют в местных комплексах середины – второй половины XV в. (см.: Грибов , 2018. С. 167–176).

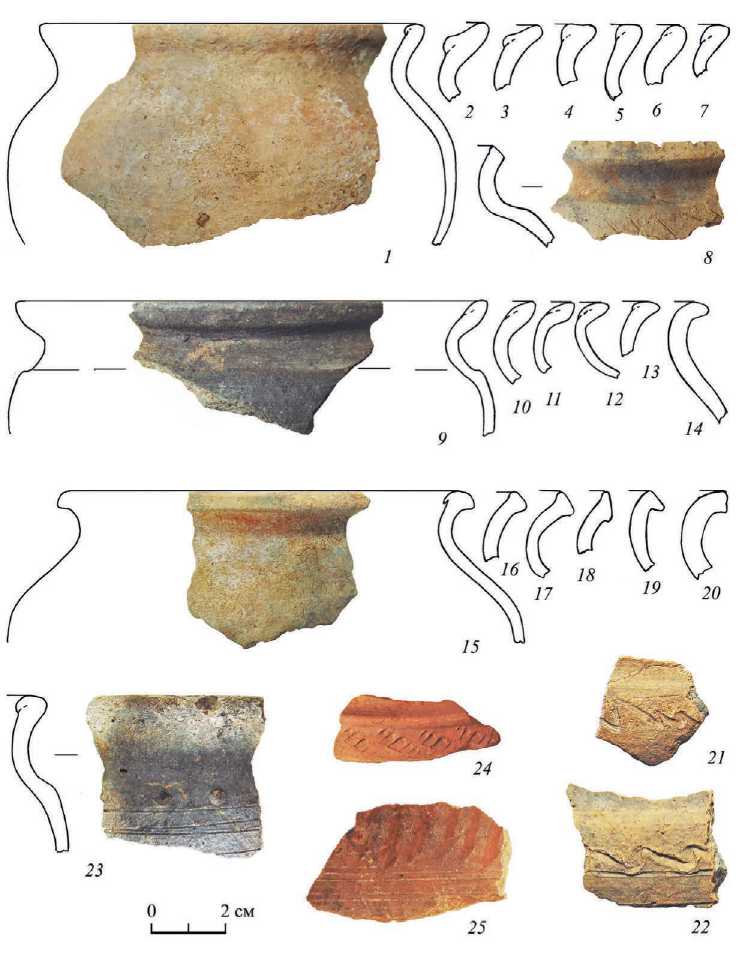

Нумизматические находки представлены московскими денгами великого князя Василия Васильевича с изображением Самсона со львом (1425 – начала 30-х гг. XV в.), нижегородскими денгами Даниила Борисовича чеканки 1410– 1415 и 1423–1429 гг., анэпиграфными пулами удельной чеканки, обрезанными золотоордынскими дангами XIV в. и двусторонним подражанием серебряной золотоордынской монете с сильно искаженным текстом символа веры на обеих сторонах (табл. 1). Большинство монетных типов известны по публикациям. Подробного описания заслуживают изображения на редких медных пулах удельной чеканки (номера соответствуют табл. 1).

9 (рис. 3: 1 ). Л. с.: решетка, образованная пересекающимися линиями. О. с.: в линейном ободке решетка, образованная пересекающимися линиями с точками (звездами?) между ними и на пересечении линий. Пулы с изображением «решетки» на одной стороне известны из Твери ( Гайдуков , 1993. С. 185, 186, № 302), Городца-на-Волге (Там же. С. 59. Рис. 24: 3 ), городища Городок ( Грибов , 2018. С. 291. № 28).

10 (рис. 3: 2 ). Л. с.: в точечном ободке равносторонний «греческий» крест в круге с точками в полях между осями. О. с.: плохо прочеканенное изображение виньетки в виде плетенки («кафимского узла»?), под ней – неясная фигура, составленная из отрезков разной длины (четвероногое животное с удлиненным туловищем влево?).

Таблица 1. Состав монетных находок из ямы 1/22

|

№ |

ЭМИТЕНТ |

ДАТА |

ВЕС (гр.) |

ПУБЛИКАЦИЯ |

|

Монеты русского удельного чекана серебряные денги |

||||

|

1–5 |

Даниил Борисович нижегородский |

1410–1415 гг. |

0,54; 0,24; 0,31; 0,41; 0,5 |

Тростьянский , 2009. С. 107, 108. Тип I: варианты 1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 1.12 |

|

6 |

1423 – около 1429 г. |

0,41 |

Тростьянский , 2009. С. 126. Тип VII |

|

|

7, 8 |

Василий Васильевич московский |

1425 – начало 30-х гг. XV в. |

0,66; 0,61 |

Мец , 1974. С. 29. Типы 1–5, 8, 9 |

|

медные пулы |

||||

|

9 |

Анэпиграфное |

0,61 |

не опубликован |

|

|

10 |

Анэпиграфное |

0,28 |

не опубликован |

|

|

11 |

Анэпиграфное |

0,71 |

Зайцев , 2009. С. 44. № 3 |

|

|

12 |

Анэпиграфное |

0,47 |

Гайдуков , 1993. С. 59. Рис. 24: 7 ; Зайцев , 2009. С. 47. № 29 |

|

|

Данги Золотой Орды |

||||

|

13 |

Джанибек |

745 г. х. (1344–1345 гг.), г. Сарай-ал-Джедид |

0,85 |

Федоров-Давыдов , 2003. Табл. III. № 42 |

|

14 |

Не определим |

0,61 |

||

|

Подражания дангам Золотой Орды |

||||

|

15 |

0,86 |

Лебедев, Павленко , 2008. С. 425, 453. Рис. 10. № 177/17 |

||

-

11 (рис. 3: 3 ). Л. с.: четвероногий зверь вправо, с когтистыми лапами и загнутым вверх хвостом, голова повернута назад, пасть раскрыта. О. с.: шестиконечная звезда с точками внутри лучей. В. В. Зайцев относит чекан данного типа к Великому Московскому княжеству и датирует концом XIV – первой четвертью XV в. (2009. С. 44. № 3).

-

12 (рис. 3: 4 ). Л. с.: равносторонний крест, оси которого показаны сдвоенной линией. О. с.: неясное изображение.

В заполнении ямы монеты не образовывали единого компактного скопления. Одна находка – подражание золотоордынскому дангу (табл. 1, № 15) – обнаружена при выемке линзы, заполняющей западину ямы. Остальные монеты найдены в основном грунте заполнения – либо при его разборке, либо при контрольной переборке с привлечением металлодетектора. Два пула (табл. 1, № 10, 11) найдены при расчистке дна ямы, одна московская денга – в 10 см над его

Рис. 3. Нижегородский кремль. Раскоп 2021 г., участок 22. Находки из ямы 1/22

1–4 – медные пулы (номера по таблице: 1 – № 9, 2 – № 10, 3 – № 11, 4 – № 12), 5 – каменный крест поверхностью (табл. 1, № 1), одно пуло и две нижегородские денги обнаружены на разных глубинах (отм. -132, -145, -164) в толще заполнения. Остальные найдены при переборке грунта. Три из них – денги Даниила Борисовича (табл. 1, № 1, 3, 4) – были скреплены окислами. Последнее обстоятельство позволяет предположить происхождение собранных монет – они могли быть содержимым кошелька, случайно оброненным и рассыпанным при заполнении (засыпке?) ямы. Следует отметить, что на удалении менее 1 м от кромок ямы 1/22 в перекрывающих ее отложениях обнаружены еще пять средневековых монет, которые могут быть предположительно связаны с данным комплексом. Это три данга Золотой Орды со следами подрезки (2 экз.: Джанибек, г. Сарай-ал-Джедид, 746 г. х., вес 1,08 и 0,81 г, Федоров-Давыдов, 2003. Табл. IV, № 46; 1 экз. – неатрибутируемый до эмитента данг плохой сохранности, вес 0,39 г) и две нижегородские денги Даниила Борисовича (1 экз.: тип 1.5, 1410–1415 гг., вес 0,40 г, Тростьянский, 2009. С. 107; 1 экз.: тип 18.9 г, 1423–1429 гг., вес 0,39 г, Там же. С. 124)1.

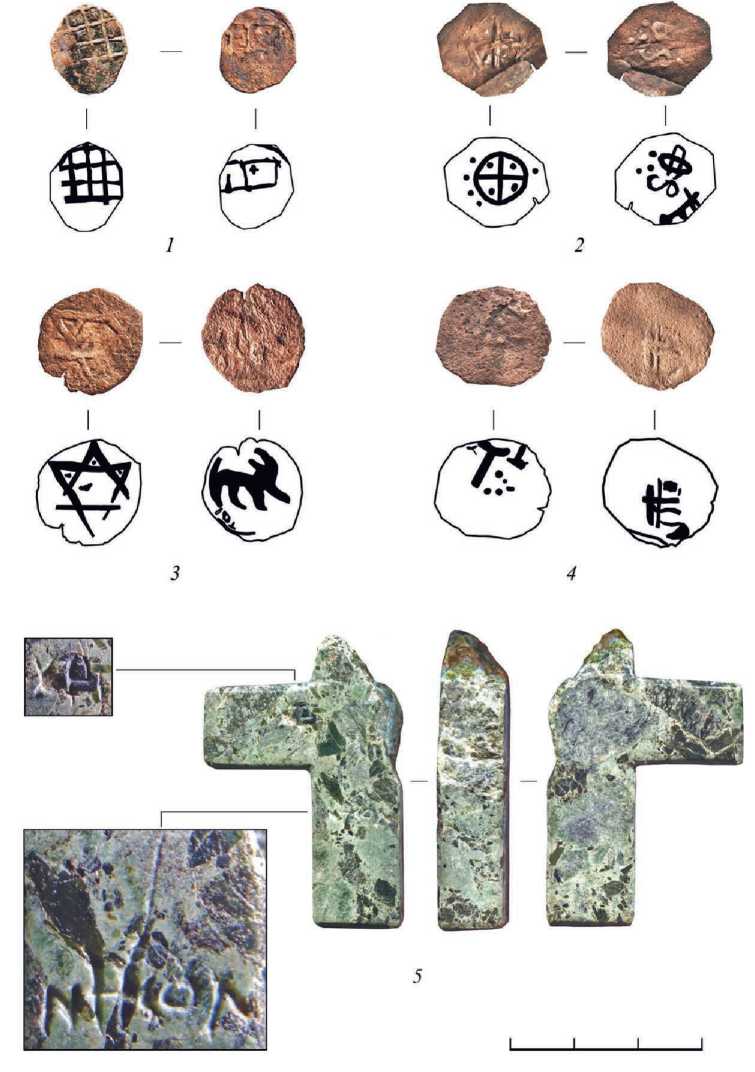

Монетные весы обнаружены при расчистке дна ямы в сложенном положении без следов шарнирной оси. Их конструкция, как и других подобных инструментов, состоит из двух деталей – корпуса и балансира (рис. 4: 1, 2 ). В качестве материала использованы участки метаподиальной кости (Metapodium) лошади (Equus caballus) с плотным компактным веществом2. Узкая полоска с фактурой перехода к пористому губчатому веществу заметна только на одной поверхности пластины корпуса. Корпус имеет длину 100 мм, ширину 15 мм и толщину 6 мм, что соответствует габаритам изделия в сложенном состоянии. По середине длины пластины корпуса для установки балансира прорезано прямоугольное отверстие (8 × 10 мм). По обеим сторонам от него выбраны пазы, соответствующие по форме и размерам плечам балансира и позволяющие полностью скрыть его фигурный стержень в корпусе при нерабочем (сложенном) состоянии инструмента (рис. 4: 3 ). Завершение корпуса, противоположное плечу противовеса балансира (в сложенном состоянии), отмечено отверстием диаметром 2,5 мм, а узкие боковые поверхности здесь покрыты V-образными насечками. Отверстие, возможно, было высверлено для крепления весов к поясу с помощью гайтана3.

Балансир имеет длину 79 мм и вес 5,00 г. Завершение его короткого плеча, предназначенного для размещения испытуемой монеты, оформлено в виде квадратного расширения, напоминающего лопаточку (16 × 15 мм). Оно имеет только один ограничительный бортик – со стороны противовеса. Последний представляет собой прямой стержень прямоугольного сечения (3 × 7 мм) длиной 45 мм. Подгонка под вес выбранного эталона, очевидно, осуществлялась подрезкой стержня противовеса. Согласно расчетам, 1,5 мм его длины соответствуют 0,1 г. Пластина корпуса, за окончание которой балансир не выступает (в сложенном положении), очевидно, подрезалась под его длину. Опытным

Рис. 4. Нижегородский кремль. Раскоп 2021 г., участок 22. Монетные весы из кости из ямы 1/22

1 – балансир; 2 – корпус; 3 – весы в сложенном виде; 4 – весы в рабочем состоянии

путем установлено, что горизонтальное положение балансира достигается при весе испытуемого образца 0,85 г.4 При увеличении последнего на 0,01 г коромысло балансира перекашивается и образец соскальзывает вниз.

По величине «рабочего» веса нижегородские весы почти соответствуют находке из г. Коломны (0,84 г, см.: Самошин и др. , 2005. С. 76). Значения весовых эталонов нижегородского и коломенского инструментов близки к нижней границе ремедиума монет Нижегородского и Московского княжеств, находившихся в обращении вблизи рубежа XIV–XV вв. ( Федоров-Давыдов , 1989. С. 135).

Бесчашечные монетные весы с таким весовым эталоном, наверное, наиболее широко были распространены и востребованы при денежных расчетах во время реформы рубежа первых двух десятилетий XV в., существенно понизившей законный вес нижегородской и московской денги. С их помощью можно было легко разделить монетную массу на «старые» и «новые» деньги. В этой связи нижегородские весы в сопровождении монетного комплекса, вероятная датировка которого по наиболее поздним московским денгам соответствует 1425 – началу 30-х гг. XV в., выглядят несколько «архаично». Вместе с тем присутствие среди сопутствующих монет дангов Золотой Орды XIV в. и монет-подражаний с «дореформенным» весом может указывать на участие этих «тяжеловесных» монет в местном обращении даже во второй половине 20-х гг. XV в. (что, однако, противоречит составу большинства известных кладов этого времени). А если это было так, то использование монетных весов с фиксированным противовесом, соответствующим «дореформенным» денгам, в указанный временной промежуток могло быть вызвано необходимостью выборки остатков тяжеловесных дангов XIV в., находившихся на руках у жителей поволжского города, – либо для оценки по соответствующему их весу номиналу, либо для переплавки или подрезки под новый законный вес.

Кроме уже обозначенных находок в состав комплекса из ямы 1/22 входят два небольших фрагмента керамических тиглей, точильный брусок, железный черешковый нож, маловыразительный фрагмент бронзовой штифтовой накладки и сохранившийся с утратами каменный наперсный крест со слегка вытянутой вертикальной осью (рис. 4: 5 ). Последний изготовлен из брекчиевидного серпентинита (змеевика) с прожилками кальцита и включением мрамора, что характерно для «фессалийского» камня, разрабатываемого с римского времени в Греции близ г. Ларисса5. Изделия из него были широко распространены в Византии, он использовался для облицовки собора Св. Софии ( Ферсман , 2003. С. 274). На сохранившейся горизонтальной лопасти креста читаются вырезанные уставом литеры «ХРI» (очевидно, часть надписи «IИCУСЪ ХРIСТОСЪ»), на нижней, вероятно, имя владельца: «NНКОЛ» (буквы «H» и «К» начертаны слитно).

Описанный комплекс – наиболее поздний среди известных средневековых комплексов Нижнего Новгорода. С большой степенью вероятности он сформировался в последний период правления последнего из суверенных нижегородских князей, предшествующий запустению города в середине – второй половине XV в.