Комплекс саргатской керамики Павлинова городища (опыт анализа морфологии и орнаментации)

Автор: Пантелеева С.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522579

IDR: 14522579

Текст статьи Комплекс саргатской керамики Павлинова городища (опыт анализа морфологии и орнаментации)

Изучение керамических комплексов древних поселений – одно из интереснейших направлений археологического поиска, позволяющее не только получать и характеризовать эталонные наборы различных типов керамики, но и решать вопросы хронологии, периодизации, культурно-экономических контактов, происхождения и исторических судеб населения, оставившего те или иные археологические памятники. Работа с этим видом источника имеет свои трудности, требует большой затраты времени, поскольку поселенческая посуда многочисленна, сильно фрагментирована и рассеяна в культурном слое. Этим, по-видимому, объясняется сложившаяся ситуация в изучении саргатской керамики, где основное внимание уделялось посуде из погребальных комплексов.

Количество работ, специально посвященных анализу саргатских поселенческих коллекций, невелико. Первые попытки относятся к 60–70-м гг. XX в., когда В.Е. Стоянов и В.А. Могильников рассматривали соотношение розановского и речкинского типов керамики [Стоянов, 1970; Могильников, 1970]. Впервые саргатская керамика была проанализирована Л.Н. Коряковой, в работах которой не только представлены результаты изучения коллекций конкретных поселений, таких как Инберень IV, Ипкуль XV,

Дуван II [Корякова, Стефанов, 1981; Корякова, Морозов, Суханова, 1988; Корякова, Сергеев, 1993], но и сделан сравнительный анализ керамики с памятников разных районов саргатского ареала [Корякова, 1988, с. 105–113], а также рассмотрены вопросы методики ее изучения [Корякова, 1983]. Позднее Н.П. Матвеева проанализировала формы и орнаментацию посуды с саргатских памятников Среднего Притоболья [1993, с. 90–100]. Значительное внимание комплексам сар-гатской керамики и их соотношению с другими керамическими типами уделено в работах С.В. Шараповой, посвященных изучению гончарных традиций и орнаментальных стилей населения Зауралья в раннем железном веке [Шарапова, 2000, 2004; Sharapova, 1998, 1999, 2000, 2004].

В настоящее время исследования керамических коллекций с саргатских поселений в основном сфокусированы на материалах Павлиновского и Рафай-ловского археологических комплексов в Среднем Притоболье. Керамика Рафайловского городища анализируется в различных аспектах: рассматриваются ее морфологические и орнаментальные характеристики [Чикунова, 2001], пространственное распределение и связь с объектами [Чикунова, 1999; Матвеева и др., 2004]. Проводились исследования технологических особенностей, физико-механических свойств, рецептуры керамических масс, особенностей формовки, обработки поверхностей и обжига посуды [Борисов, Матвеева, Чикунова, 2002].

Керамическая коллекция с Павлинова городища стала предметом специального изучения только в

последнее время, при этом основное внимание уделялось анализу морфологических и орнаментальных особенностей входящих в ее состав типов посуды и их пространственно-хронологическому соотношению [Пантелеева, 2002, 2003; Panteleyeva, 2002, 2003; Panteleyeva, Sharapova, 2005]. Комплекс саргатской керамики c этого поселения в силу его представительности по праву можно считать эталонным, и его полная характеристика, безусловно, необходима не только для формирования полноценного источника из материалов отдельно взятого памятника, но и для понимания культурно-хронологической ситуации в Среднем Притоболье в эпоху раннего железа. Данный аспект является особенно актуальным, поскольку, как известно, специфику исторического развития западной части саргатского ареала определяло его положение в зоне контактов различных культурных традиций.

В связи с этим цели статьи видятся в следующем: 1) представить развернутый морфологичес- кий и орнаментальный анализ саргатской посуды с Павлинова городища, 2) проследить динамику развития саргатской орнаментики в течение “жизни” отдельного поселения, 3) определить степень влияния других керамических традиций на ее формирование, 4) сравнить саргатскую посуду с поселений, расположенных в разных частях Притоболья, для выявления возможных локальных и хронологических различий в украшении сосудов.

Методической основой работы явилось сочетание традиционного формально-типологического подхода и методов математической статистики.

Хронологические горизонты Павлинова городища

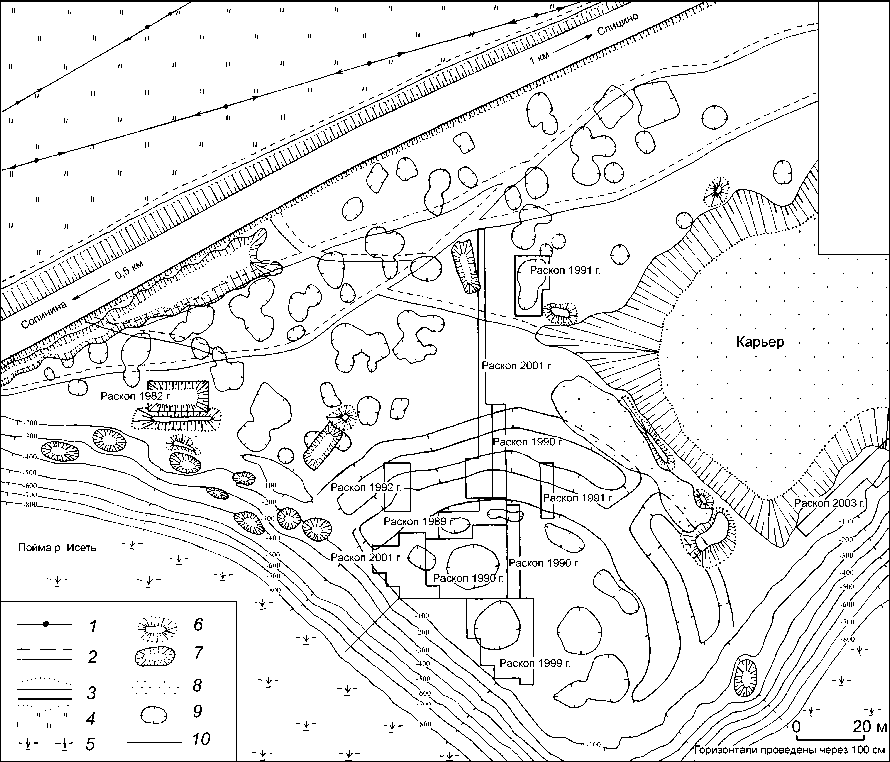

Павлиново городище расположено на первой надпойменной террасе левого берега р. Исеть в окрестностях

Рис. 1. Ситуационный план Павлинова городища.

1 – линия электропередач; 2 – проселочные дороги; 3 – автомобильная дорога без покрытия на насыпи; 4 – растительность травяная, луговая (разнотравье); 5 – осока, рогоз; 6 – навалы; 7 – ямы; 8 – изрыто; 9 – жилищные впадины; 10 – границы раскопов.

д. Сопинина Шатровского р-на Курганской обл. (рис. 1). Сооруженная на мысообразном выступе террасы крепостная площадка (свыше 3 тыс. м2) защищена двойной полукольцевой линией оборонительных сооружений, включающих вал и два рва. Визуально фиксируются два въезда на городище (главный и малый) и не менее девяти жилищных впадин. К северу и востоку от цитадели простирается обширное селище. Общая площадь поселения составляет ок. 100 тыс. м2.

Археологические работы на памятнике велись с перерывами с 1982 по 2003 г. [Иванова, Батанина, 1993; Корякова и др., 1994; Корякова, Дэйр, 2003; Koryakova, Daire, 2004]. В целом за это время полностью или частично было исследовано 24 постройки; вскрытая площадь составила свыше 2 600 м2*.

Анализ пространственного распределения керамики, проведенный в контексте других наблюдений, сделанных в ходе археологического исследования памятника (материалов стратиграфии, архитектурных особенностей выявленных объектов, данных радиоуглеродного датирования и т.д.), позволил выделить три хронологических периода в “жизни” Павлинова городища. Их можно условно обозначить как гороховско-саргатский (IV–III вв. до н.э.), саргатско-кашинский (II–I вв. до н.э.) и саргатский (I в. до н.э. – I в. н.э.).

Гороховско-саргатский этап. К этому времени относится строительство оборонительной системы, имеющей в плане четко выраженную многоугольную конфигурацию, что считается одной из самых ярких черт укрепленных поселений гороховской культуры [Ковригин, 2003, с. 123], и 10 небольших по размерам сооружений, площадью от 6 до 32 м2, с котлованом прямоугольной или неправильной формы. Большая часть построек расположена по периметру укрепленной площадки вдоль линии фортификаций. Анализ керамической коллекции показал, что, хотя с этими объектами в основном связаны гороховская керамика и сосуды носиловского, баитовского, воробьевского и иткульского типов, здесь фиксируется и значительный саргатский компонент.

Промежуточным звеном между первым и вторым периодами представляются постройки, выявленные в юго-восточной части “посада”. По совокупности наблюдений об их архитектурных особенностях и составе керамического набора можно сделать вывод, что эти постройки близки жилищам второго этапа, расположенным в пределах крепостной площадки. Радиоуглеродные даты дали интервал III–II вв. до н.э.

Саргатско-кашинский этап. В этот период вновь застраивалась укрепленная площадка. Остатки ранних построек частью срывались или засыпались при стро- ительстве новых сооружений, частью использовались для выбрасывания золы и мусора [Там же, с. 123–124]. Постройки, относящиеся к этому периоду, значительных размеров (от 50 до 150 м2) и сочетают в себе сар-гатские и гороховские архитектурные традиции. Они имеют котлованы прямоугольной формы с несколькими выступами-пристроями и длинными коридорами, соединяющими жилища с хозяйственными камерами-тамбурами. Л.Н. Корякова предложила называть тип двухкамерных жилищ с однорядной коридорной связью гороховским [1994, с. 267]. Результаты обработки керамики из этих построек показали, что данные объекты в большей степени связаны с саргатской и кашинской культурными традициями. Хотя присутствие гороховского компонента еще сохраняется, он уступает свои лидирующие позиции. Наряду с зауральской керамикой раннего железного века здесь представлены фрагменты среднеазиатских гончарных сосудов.

Саргатский этап. К этому времени относятся сооружения значительно увеличившегося в размерах открытого селища за фортификационной линией. Исследованные на территории “посада” объекты представлены небольшими (от 25 до 40 м2) однокамерными постройками прямоугольной формы с коридорами-выходами и выступами-пристроями, а также двух- и многокамерными жилищами площадью более 90 м2, где в некоторых случаях зафиксировано угловое соединение помещений. Этот тип многокамерных построек Л.Н. Корякова предложила называть саргатским [Там же]. Керамические наборы представлены преимущественно только саргатской посудой и черепками среднеазиатской гончарной керамики. Немногочисленные фрагменты более ранней керамики находятся в переотложенном состоянии.

Характеристика саргатской керамики: морфология и орнаментация

Ввиду фрагментарности посуды и небольшого количества целых экземпляров для статистического анализа привлекались только шейки и верхние части сосудов. Комплекс саргатской керамики, являющийся основным компонентом коллекции с Павлинова городища, представлен фрагментами 274 сосудов, что составляет 44 % всей выборки. Для этого типа характерна прямая шейка (85 %), но иногда встречается дуговидная (15 %). В большинстве случаев (50,4 %) она расположена вертикально или слегка отогнута (40,1 %), изредка встречаются средне отогнутая (2,2 %) и вогнутая (7,3 %). Преобладают плоские или округлые венчики (39,8 и 37,6 % соответственно), заостренных меньше (22,6 %). Чаще всего они прямые (83,9 %); отогнутые только у 16,1 % фрагментов. Средний диаметр венчика 20,8 см, под

Таблица 1. Встречаемость элементов орнамента на саргатской керамике с Павлинова городища*

|

Элементы орнамента |

Частота встречаемости элемента |

||

|

Шейка |

Переходная зона |

Плечико |

|

|

С С С |

0,032 |

– |

0,07 |

|

1 1 1 1 II 1 1 |

0,022 |

– |

– |

|

WWW |

0,107 |

0,061 |

– |

|

0,086 |

0,061 |

0,207 |

|

|

»»» |

0,074 |

0,121 |

0,017 |

|

«<«< |

0,085 |

– |

0,069 |

|

sw>ss |

0,212 |

– |

– |

|

^V//^x |

– |

– |

0,052 |

|

V \/ \/ |

– |

– |

0,017 |

|

АЛА |

– |

– |

0,017 |

|

/\ Л А |

0,011 |

– |

– |

|

0,031 |

– |

– |

|

|

0,031 |

– |

– |

|

|

0,085 |

– |

– |

|

|

0,064 |

– |

0,035 |

|

|

ххххх |

0,076 |

– |

0,017 |

|

— |

0,022 |

0,182 |

0,017 |

|

и более |

0,022 |

0,03 |

0,017 |

|

/XwXw^X |

– |

– |

0,017 |

|

и более |

0,011 |

0,03 |

– |

|

^> |

0,022 |

0,273 |

0,19 |

|

®оее |

0,064 |

0,212 |

0,189 |

|

Ногтевые вдавления |

0,011 |

0,03 |

0,017 |

|

0,011 |

– |

– |

|

|

Лй fill fill |

– |

– |

0,017 |

|

\^^Ж |

– |

– |

0,069 |

*Неорнаментированные фрагменты не учитывались.

венчиком - 20,7, шейки - 20,4, тулова - 22,8 см. Средняя высота шейки 3,5 см, плечика - 4,8 см. Средняя толщина стенок венчика 0,6 см, шейки, переходной зоны и плечика - 0,7 см. Доля сосудов, полностью лишенных декора, составляет 21,2 % (58 экз.). Почти 2/3 венчиков орнаментировано (60,6 %). При их украшении использовались резная техника (41,6 %), наколы (10,2 %), гладкий (7,3 %) и гребенчатый (1,1 %) штампы, ногтевые вдавления (0,4 %). Орнаменты, выполненные при помощи резной техники, гладкого или гребенчатого штампа, в основном представляют собой горизонтальные пояски прямых и наклонных отрезков, нанесенные по срезу, иногда с внутренней или внешней стороны венчика. Орнаментальное поле в основном расположено на шейке (34,3 %), в переходной зоне - довольно редко (12,1 %). Декор на шейке в подавляющем большинстве случаев резной или выполнен при помощи гладкого штампа и представляет собой разнообразные композиции: горизонтальные пояски и вертикальные столбцы прямых и наклонных отрезков; горизонтально и вертикально расположенные “елочки”, зигзаги, крестики; решетку. В единичных случаях отмечены наколы, ямки и прочерченный орнамент. Переходная зона в основном украшена разнообразными вдавлениями, реже встречаются резные и прочерченные узоры. Плечико сохранилось у 47,4 % сосудов, орнаментировано менее половины (44,6 %). Декор выполнен преимущественно при помощи резной техники и наколов, иногда гладкого штампа; в редких случаях отмечены ямки и прочерченные узоры. Резной орнамент представлен горизонтальной и вертикальной “елочкой”, горизонтальными поясками из прямых и наклонных отрезков, решеткой и фестонами (табл. 1).

Описание морфологических признаков целых сосудов было проведено на 26 экз. Классификация проводилась по общим пропорциям в рамках разработанной ранее схемы [Корякова, 1983; 1988, с. 92-95; Культура..., 1997, с. 72]. При описании сосуда учитывались следующие параметры: d 1 - диаметр венчика, d 3 - под венчиком, d 2 - шейки, d - наибольший диаметр тулова; h - общая высота сосуда, h 1 - высота шейки, h 2 - плечика. Такие параметры, как диаметр дна и поддона, высота придона и поддона, не рассматривались, поскольку большая часть сосудов была реконструирована графически.

При описании сосудов использовались следующие указатели пропорций: х2 = ——L (тулово), та = — (ширина горла), х4 = -—— (высота плеча), х5 = — (высота шейки), х7 = ——— (выпуклость it тулова).

Типообразующим являлся признак формы туло-ва, выраженный через указатель его пропорции х2. По распределению значений этого указателя сосуды подразделяются на три типа: I – вертикально-эллиптические, II – шаровидные, III – горизонтально-эллиптические. В классификации саргатской керамики, предложенной Л.Н. Коряковой, выделены две группы: А – с шейками (горшки), Б – без шеек (банки, чаши) [1988, с. 93]. Посуда саргатского типа с Павли-нова городища в основном представлена группой А. Два маленьких сосудика баночной формы (диаметр венчика соответственно 3 и 3,5 см, общая высота – 3,5 и 6,5 см) не учтены в общей схеме.

Саргатская посуда представлена емкостями разных размеров: маленькими, диаметром 4–9 см и высотой 5–10 см (11 экз.); средними – соответственно 11–19 и 17–30 см (6 экз.); большими – 27–33 и 27– 44 см (7 экз.). Преобладающей является горизонтально-эллиптическая форма (54,2 %), далее следуют шаровидная (29,2 %) и вертикально-эллиптическая (16,6 %). Для сосудов характерно сильно-, средне-и слабовыпуклое тулово, но слабовыпуклое слегка преобладает среди вертикально-эллиптических и шаровидных горшков, а сильновыпуклое – среди горизонтально-эллиптических. Посуда всех трех морфологических типов имеет плечо высокое и средней высоты. Высокое наблюдается у 50 % вертикальноэллиптических, 57,1 % шаровидных, 61,5 % горизонтально-эллиптических сосудов; среднее – соответственно у 50, 42,9 и 30,8 %. Одним экземпляром представлен горизонтально-эллиптический горшок с низким плечом. Как правило, посуде саргатского типа свойственно широкое горло; узкое встречено у одного вертикально-эллиптического сосуда, одного горизонтально-эллиптического и у двух шаровидных. Для всех горшков характерна шейка средней высоты. Анализ параметров сосудов позволяет заключить, что вертикально-эллиптическая форма встречается только у емкостей средних и больших размеров, а крупные характеризуются высоким плечом и широким горлом. Практически вся посуда саргатского типа, дно которой сохранилось или было реконструировано, является круглодонной. Зафиксирован только один сосуд с плоским дном.

Развитие саргатской орнаментальной традиции во время функционирования Павлинова городища

Павлиново городище функционировало на протяжении пяти столетий. В течение этого огромного промежутка времени саргатская традиция прошла длинный путь, являясь одной из многих культурных составляющих на начальном этапе “жизни” поселе- ния и став его ядром к рубежу эр. Как справедливо отметил В.Ф. Генинг, «предметный мир как элемент социальной системы, в том числе и керамика, находятся в постоянном движении, изменении по мере изготовления новых экземпляров, что в археологии рассматривается обычно как показатель “развития” той или иной категории вещей» [1992, с. 145]. В связи с тем, что саргатская керамика связана с постройками разных хронологических периодов, возникает вопрос, прослеживается ли разница в морфологии и орнаментации посуды, соотносимой с указанными хронологическими группами? В результате сравнительного анализа было установлено, что, хотя посуда разновременных комплексов морфологически однородна, ее орнаментация претерпела некоторые изменения.

Показателями, характеризующими керамический комплекс, могут быть индексы орнаментированнос-ти отдельных частей и абсолютной орнаментиро-ванности. Первый вычисляется как частное от деления числа экземпляров с орнаментом на отдельной части, умноженного на 100, на число сосудов в выборке; второй представляет собой среднеарифметическое орнаментированности по отдельным частям [Там же, с. 86–87]. Для вычисления этих индексов рассматривались только те сосуды, плечики которых сохранились. Полученные результаты отразили резкое увеличение индекса абсолютной орнамен-тированности для керамики из построек второго и третьего хронологических периодов, максимальные значения показателя орнаментированности шейки для посуды второго этапа функционирования поселения, а плечика – третьего.

Анализ распределения узора по орнаментальным зонам свидетельствует о резком сокращении количества неорнаментированных сосудов в объектах, относящихся к заключительному периоду “жизни” памятника. Здесь доля такой посуды не превышает 6,3 % всей саргатской керамики, а узор расположен, как правило, по венчику и плечику (31,3 %), плечику (15,6 %), шейке и плечику (15,6 %). В наборах, происходящих из ранних и поздних построек укрепленного городища и из объектов в юго-восточной части “посада”, неорнаментированные сосуды составляют соответственно 27,3, 20 и 33,3 %, а наиболее часто украшаемые зоны – венчик и шейка (36,3, 30 и 22,2 %). Для керамики, обнаруженной в постройках второго хронологического этапа, кроме того, характерно сочетание орнаментальных зон венчик + плечико и венчик + шейка + плечико (по 20 %). Данные наблюдения позволяют говорить о постепенном смещении орнамента. Так, если для саргатской посуды первого хронологического периода приоритетными орнаментальными зонами являлись венчик и шейка, а позднее появились дополнительные узоры по плечику, то на заключительном этапе основной акцент украшения сосудов окончательно смещается в область плечика.

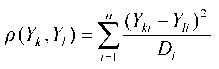

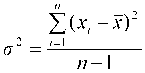

Для более детализированного изучения вышеупомянутых закономерностей были использованы статистические методы. Путем расчета коэффициента различия по методу наименьших квадратов было проведено сравнение керамических комплексов по технике орнаментации и элементам узора, нанесенным по венчику, шейке и плечику, при этом учитывались и неорнаментированные сосуды.

Коэффициент различия ρ равен сумме квадратов разностей i -х признаков керамики из разных объектов, отнесенных к дисперсии распределения i -х признаков. Дисперсия позволяет учесть разброс i -го признака относительно своего среднего значения

, где i – номер признака; k, l – номера объектов; Yki, Yli – частота встречаемости i-го признака в объектах k, l; Di – дисперсия распределения i-го признака. Данная формула была разработана и применена Л.Н. Коряковой для сравнения керамических комплексов саргатских поселений [1988, с. 109].

Ввиду небольшой репрезентативности подобной выборки применялась формула дисперсии малой выборки:

,

где σ 2 – дисперсия малой выборки; i – номер признака; хi – значение признака; х – выборочная средняя; n – объем выборки [Карасев, 1962, с. 231].

Сравнение коэффициентов различия проводилось между керамическими наборами, относящимися к че-

0 5 cм

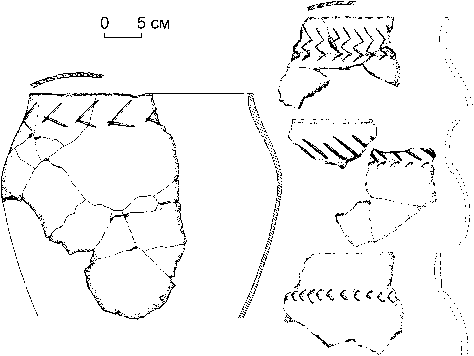

Рис. 2. Керамика саргатского типа из построек первого периода.

тырем группам построек: ранним (IV–III вв. до н.э.) и поздним (II–I вв. до н.э.) жилищам в пределах укрепленного поселения, сооружениям в северо-западной, центральной и северо-восточной частях “посада” (I в. до н.э. – I в. н.э.), объектам в его юго-восточной части (III–II вв. до н.э.).

Вычисленные коэффициенты различия и построенные на их основе графы связей продемонстрировали следующее соотношение групп керамики. Сосуды из построек в юго-восточной части “посада” наиболее близки посуде из объектов укрепленного поселения, относящихся как к первому, так и ко второму хронологическим горизонтам. Различие средней степени отмечено между керамическими наборами из ранних и поздних построек, расположенных в пределах фортификационных сооружений, наибольшее – между керамикой из построек заключительного (третьего) периода функционирования памятника и посудой предыдущих хронологических этапов.

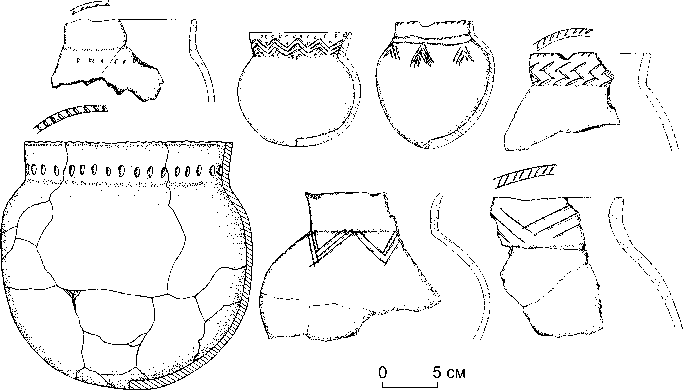

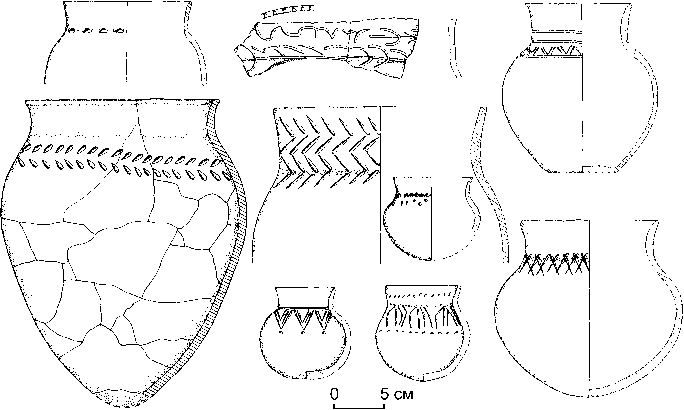

Хотя комплекс саргатской керамики относительно однородный, тем не менее удалось проследить определенную последовательность развития орнаментации посуды. В украшении венчика со временем чаще стали использоваться резная техника и гладкий штамп и реже – наколы. Декорирование некоторых венчиков снаружи постепенно уступило украшению их с внутренней стороны. В орнаментации шейки прослеживается возрастание роли на-кольчатых узоров. Среди резных и нанесенных гладким штампом орнаментов на первом этапе наиболее часто употребляемыми были горизонтальные “елочка” и пояски из наклонных отрезков; на втором – вертикальные зигзаг, столбцы прямых и наклонных отрезков и горизонтальная “елочка”; на третьем – вертикальные зигзаг и “елочка”. Кроме того, для декора керамики, обнаруженной в постройках заключительного периода, характерны уменьшение роли гладкого штампа, появление узоров, выполненных при помощи прочерченной техники, увеличение количества вдавлений, расширение ассортимента элементов и их сочетаний. Наиболее заметные изменения произошли в традиции украшения плечиков сосудов. В керамическом наборе последнего этапа орнаментированных плечиков в 3 раза больше, чем среди керамики первого периода. На раннем этапе их украшали в основном горизонтальными “елочками” и наколами, на позднем – значительно возросла доля наколов, а также таких элементов, как пояски из наклонных насечек, решетка, фестоны, появились сочетания различных технических приемов и элементов орнамента. Кроме того, среди сосудов последнего периода встречаются единичные экземпляры с “оригинальными” орнаментами, выполненными прочерченной техникой по шейке или плечику (рис. 2–4).

Рис. 3. Керамика саргатского типа из построек второго периода.

Рис. 4. Керамика саргатского типа из построек третьего периода.

В ходе исследования удалось проследить некоторые особенности, маркирующие облик посуды разных хронологических этапов. По-видимому, они были обусловлены не только развитием собственно саргатской орнаментальной традиции, но и влиянием других культур . Например, декор шеек саргатских сосудов из ранних построек на городище находит параллели в орнаментации гороховской керамики, где горизонтальные пояски из наклонных отрезков и горизонтальные “елочки” также являются основными мотивами. Сходство обнаруживается и в рецептуре керамического теста – некоторые черепки саргатских сосудов содержат незначительную примесь талька. Среди элементов узора на шейках посуды из построек второго хронологического этапа часто встречаются вертикальные столбцы прямых и наклонных отрезков, отсутствовавшие на керамике предыдущего периода и значительно реже использовавшиеся на последующем. Эта композиция, а также горизонтальный зигзаг, встреченный на шейках и плечиках саргат-ских сосудов из построек укрепленного поселения, являются основными орнаментальными мотивами кашинской керамики, происходящей с Кашинского селища и из нижнего слоя Юдинского городища [Викторова, Кернер, 1988, с. 134]. Вертикальный зигзаг – по-видимому, устойчивый элемент саргат-ской орнаментики, поскольку в значительном количестве присутствует на сосудах всех хронологических периодов.

Сравнительный анализ саргатской керамики Притоболья

Неотъемлемым этапом изучения любой коллекции керамики является ее сравнение с другими керамическими комплексами. Л.Н. Корякова в монографии “Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура)” рассматривала керамику с восьми поселений в различных районах саргат-ского ареала: городищ Инберень IV и Розановское в Прииртышье, Узловского и Чупинского поселений в Приишимье, селищ Речкино II, Дуван II и VI, Андреевское Озеро (южный берег) в Притоболье [1988, с. 105–113]. Она отметила, что комплексы восточных поселений отличаются сочетаемостью резных, ямочных и накольчатых орнаментов, а коллекции с западных памятников характеризуются преобладанием чисто резных узоров, а также довольно стабильной долей гребенчатого орнамента, появившегося в до-саргатское время. Процесс изменения орнаментации на Иртыше шел от доминирования резных узоров к активному включению в композицию ямок и накола; на Тоболе со временем возрастало значение резного декора. Л.Н. Корякова отметила, что, хотя общий набор элементов узора в системе орнаментации саргат-ской керамики стабилен, “каждая из поселенческих коллекций обладает своеобразием, вполне допустимым в пределах большой общности и в условиях неоднозначности развития культурных процессов” [Там же, с. 113]. В связи с этим представляется инте-

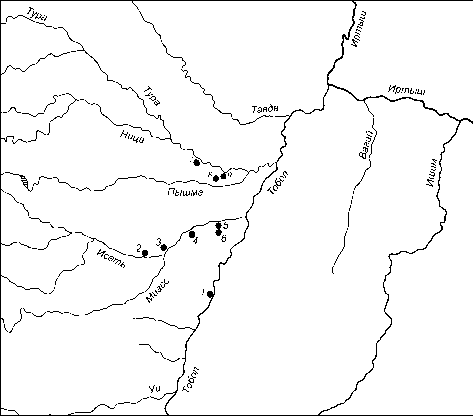

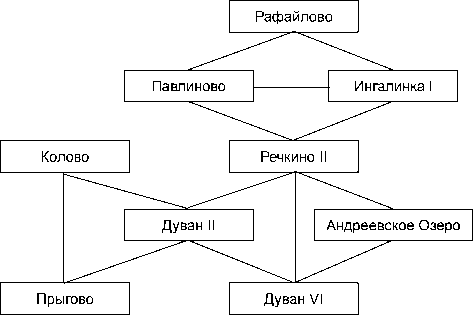

Рис. 5. Расположение саргатских поселений, керамические коллекции которых привлекались для сравнительного анализа.

1 – селище Речкино II; 2 – Прыговское городище; 3 – Павлиново городище; 4 – Рафайловское городище; 5 – Коловское городище; 6 – селище Ингалинка I; 7 – Андреевское Озеро; 8 – селище Дуван II; 9 – селище Дуван VI.

ресным сопоставить результаты анализа керамической коллекции с Павлинова городища с данными по притобольским поселениям, полученными Л.Н. Коряковой, а также с материалами Н.П. Матвеевой, исследовавшей саргатские памятники в низовьях р. Исеть (поселение Ингалинка I, городища Рафай-ловское и Коловское) [1993, с. 90–100] (рис. 5).

Сравнение керамики Павлинова городища из объектов разных хронологических периодов позволило проследить изменения в наборе элементов орнамента, в выборе приоритетных зон его нанесения и технических приемов. Среди проанализированных признаков наиболее устойчивым является последний. Несмотря на некоторые нюансы, выявленные при детальном анализе керамики, в целом основной набор технических приемов украшения сосудов сводится к трем главным: преобладающей резной технике, использованию наколов и гладкого штампа. Хотя их частота встречаемости варьировала на разных хронологических этапах и дополнительно применялись другие технические приемы, эти три способа нанесения орнамента маркируют основные особенности украшения посуды, традиционные для обитателей конкретного поселения. Цель компаративного анализа – выявление таких специфических черт посуды с различных в территориальном отношении памятников.

К сожалению, опубликованные материалы по керамическим коллекциям с многослойных поселений не позволяют выделить комплексы саргатской посуды, связанные с объектами конкретных хронологических периодов. Так, комплексы Коловского и Рафайловского городищ (имеющих широкие даты и несколько этапов застройки) представлены только в виде сводной характеристики [Там же]. Саргатская посуда Прыговского городища не связывается однозначно с выявленными объектами. Стратиграфические наблюдения, а также состав формовочной массы и орнаментация керамики позволили рассматривать этот комплекс как своеобразный “мост” между культурами первой половины раннего железного века и прыговскими традициями [Ковригин, Шарапова, 1998, с. 52–53], а вопрос об его хронологической позиции пока остается открытым. Таким образом, представляется возможным сравнивать керамические коллекции с указанных памятников и керамику с Павлинова городища только по суммарной характеристике. Это, тем не менее, позволяет выявить набор основных технических приемов орнаментации посуды, отражающих специфику керамического производства локальных групп населения.

Остальные саргатские памятники, коллекции которых привлекались для сравнительного анализа, имеют более узкие временные рамки. Так, поселения Речкино II, Дуван VI и на Андреевском Озере (южный берег) отнесены к I–II вв. н.э., а селище Дуван II – к концу I тыс. до н.э. Поскольку основной массив сар-гатской керамики с Павлинова городища представлен посудой, соотносимой с объектами второго и третьего хронологических этапов (II в. до н.э. – I в. н.э.), его сопоставление с керамическими комплексами этих поселений вполне обоснованно.

Сравнение коллекций по технике орнаментации проводилось путем ранжирования исходных данных и последующего вычисления коэффициента корреляции рангов Спирмена:

г = 1--—---

, где d – разность между рангами сопряженных значений признаков х и y, т.е. d = xi – yi, n – число парных наблюдений, или объем выборки [Лакин, 1988, с. 173].

По степени значимости были распределены основные технические приемы орнаментации саргат-ской керамики, выявленные на рассматриваемых памятниках: резная техника, накольчатая, ямки, защипы и гладкий штамп. Гребенчатый штамп, использование которого зафиксировано на притоболь-ской саргатской посуде, был исключен из выборки, т.к. в опубликованных материалах памятников нижней Исети в саргатский керамический комплекс была также включена и “гребенчатая” керамика кашинского типа.

Сравнение вычисленных коэффициентов показало, что наиболее близки к комплексу Павлинова городища коллекции с Рафайловского городища, поселений Ингалинка I и Речкино II. Но из них только показатель для керамики с поселения Ингалинка I превосходит критическое значение коэффициента корреляции рангов (0,94), соответствующее уровню значимости 5 % и данному объему выборки [Там же,

Рис. 6. Граф связей керамики саргатского типа по технике орнаментации (по памятникам Притоболья).

табл. XVIII], что позволяет с уверенностью говорить о наибольшей схожести этой коллекции с комплексом Павлинова городища.

На основе максимальных значений коэффициента корреляции был смоделирован граф связей, характеризующий степень близости керамики с разных памятников по технике орнаментации. Он позволил наметить три группы археологических объектов: первая включает городища Павлиново, Рафайлово, селища Ингалинка I и Речкино II; вторая – поселения Речкино II, Андреевское озеро, Дуван II и VI; третья – Коловское и Прыговское городища, поселение Дуван II (рис. 6).

Таблица распределения частоты встречаемости различных технических приемов демонстрирует некоторые отличия в орнаментации посуды с поселений нижних Туры и Исети (табл. 2). Керамика первого района характеризуется абсолютным преобладанием резного орнамента и довольно незначительным про-

Таблица 2 . Частота встречаемости технических приемов для керамики саргатского типа (по памятникам Притоболья)

|

Памятник |

Техника нанесения орнамента |

||||

|

Резная |

Наколы |

Ямки |

Защипы |

Гладкий штамп |

|

|

Павлиново |

0,332 |

0,193 |

0,025 |

0 |

0,087 |

|

Дуван II |

0,69 |

0,07 |

0,04 |

0,12 |

0 |

|

Дуван VI |

0,816 |

0,08 |

0,128 |

0 |

0 |

|

Андреевское Озеро |

0,76 |

0,038 |

0 |

0 |

0 |

|

Речкино II |

0,426 |

0,162 |

0,051 |

0 |

0 |

|

Прыгово |

0,084 |

0,042 |

0,052 |

0,052 |

0,632 |

|

Рафайлово |

0,606 |

0,304 |

0,009 |

0,044 |

0,035 |

|

Колово |

0,625 |

0,2 |

0,05 |

0,05 |

0 |

|

Ингалинка I |

0,699 |

0,548 |

0,027 |

0 |

0,027 |

центом наколов и ямок. Исключение составляет коллекция с поселения Дуван VI, где доля ямочных узоров 13 %. Комплексы исетских памятников объединяет значительное количество накольчатых узоров и присутствие орнаментов, нанесенных гладким штампом. Керамика селища Речкино II по соотношению технических приемов близка коллекциям как с исет-ских, так и с нижнетуринских памятников. С первыми ее объединяет значительная доля накольчатых узоров, а со вторыми – отсутствие орнамента, выполненного гладким штампом. Особняком стоит комплекс Пры-говского городища – наиболее западного из исетских памятников. Здесь керамика в основном орнаментировалась при помощи гладкого штампа, а доля наколов, как и других технических приемов, невелика. В коллекции с Коловского городища, также “выпадающего” в графе связей из исетской группы, напротив, отмечено отсутствие узоров, выполненных гладким штампом, столь характерных для этого района.

Такой технический прием орнаментации, как защипы, хотя и зафиксирован в различных частях При-тоболья, но не является обязательным для декора посуды всех комплексов. Наибольший процент защипов отмечен в коллекции с поселения Дуван II – 12 %. В небольшом количестве (4–5 %) этот элемент присутствует на керамике Рафайловского, Коловского и Прыговского городищ.

Кроме выявленных территориальных особенностей орнаментации саргатской керамики Притоболья, представляется возможным наметить и некоторые тенденции ее развития во времени. В качестве рабочей гипотезы можно принять тезис об увеличении доли накольчатых узоров в декоре сосудов с исетских памятников. Если в коллекциях Рафайловского и Коловского городищ, где саргатская традиция существовала длительное время, украшенная наколами посуда составляет 20–30 %, то в комплексе поселения Ингалинка I, возникшего только в первых веках нашей эры, ее доля превышает 50 %. Сравнение керамики разных хронологических групп с Павлинова городища выявило ту же тенденцию. Эти данные соответствуют наблюдениям Л.Н. Коряковой, отметившей увеличение доли накольчатых орнаментов на посуде с поздних памятников Прииртышья и Приишимья. Керамика Среднего Притоболья, очевидно, вписывается в общую схему развития саргатской орнаментики. Посуда с памятников, расположенных в периферийных районах, представляет другую линию развития орнамента. Здесь узоры выполнены преимущественно резной техникой (на севере) или гладким штампом (на западе).

Несмотря на то, что орнаментация саргатской по суды представлена довольно стандартным набором элементов, коллекции с разных памятников демонстрируют некоторое своеобразие. Так, керамика с поселения Дуван II украшена преимущест- венно горизонтальной “елочкой” и вертикальным зигзагом [Корякова, Сергеев, 1993, с. 201]; на посуде с Павлинова городища наиболее широко представлены те же элементы и горизонтальные пояски из наклонных отрезков; в комплексах поселения Ингалинка I, Коловского и Рафайловского городищ преобладают горизонтальные пояски из наклонных отрезков, горизонтальный зигзаг и вертикальная (реже горизонтальная) “елочка” [Матвеева, 1993, с. 96–97; Матвеева, Орлова, Чикунова, 2002, с. 92; Чикунова, 2001]; основу декора керамики с Пры-говского городища со ставляет одно-, двух- и трехрядный горизонтальный зигзаг [Habitats…, 2002, p. 225, fig. 112, 113].

Можно предположить, что наиболее архаичным элементом орнаментации посуды на территории Притоболья является горизонтальная “елочка”. С течением времени ее значение в украшении керамики уменьшается за счет возрастания роли других мотивов. Вместе с тем горизонтальная “елочка” остается основным элементом орнамента на посуде с памятников предтаежной зоны.

Интересно, что на памятниках, содержащих кашинский компонент, орнаментации саргатской керамики присущи его черты. Это выражается в появлении таких элементов, как вертикальные столбцы наклонных отрезков и многорядный горизонтальный зигзаг, часто ограниченный горизонтальными линиями. Причем, чем было продолжительнее кашинское влияние, тем сильнее оно проявилось в декоре сар-гатской посуды. Так, на Павлиновом городище, где присутствие кашинской традиции зафиксировано в течение относительно небольшого промежутка времени, ее черты едва прослеживаются на саргатской керамике. На Коловском и Рафайловском городищах эта культурная традиция существовала более длительный период, и ее стереотипы в декоре саргатской посуды представлены более ярко. На Прыговском городище, где постройки второго хронологического горизонта соотносятся в основном с кашинско-пры-говским комплексом, а саргатский компонент малочислен, саргатская керамика украшена по большей части типичными кашинскими узорами. Сделанные наблюдения позволяют не только говорить о влиянии кашинской орнаментики на саргатскую, но и определить хронологические рамки этого явления – конец I тыс. до н.э.

Заключение

В процессе изучения саргатской керамики с Павли-нова городища удалось рассмотреть ряд аспектов, выводящих на проблемы не только местного, но и регионального масштаба.

Представительность выборки обеспечила получение достоверной информации о морфологических и орнаментальных особенностях посуды с конкретного памятника, что является важным этапом в формировании полноценной источниковой базы по поселениям саргатской культурной общности.

Сравнение саргатской керамики из построек разных хронологических периодов позволило проследить не только тенденции развития орнаментации посуды, но и влияние других культурных традиций (гороховской и кашинской), оценить степень их взаимопроникновения. В целом изменение орнаментальных мотивов выразилось, с одной стороны, в некотором расширении их ассортимента, с другой – в увеличении доли накольчатых узоров. Это можно интерпретировать как свидетельство начала дезинтеграции саргатской традиции. Во-первых, накольчатые узоры являются простейшими элементами и увеличение их доли может говорить о некотором декадансе в орнаментации. Во-вторых, если считать, что орнамент в древнем обществе имел семантическое значение, то отмеченное в конце периода разнообразие (если не разнобой) в украшении посуды позволяет предположить нарушение т.н. духовного единства локальной группы населения.

В результате сравнения посуды с разных памятников Притоболья были выделены нижнетуринская и исетская группы, представляющие две линии развития саргатской орнаментики. В декоре керамики с исетских поселений удало сь проследить некоторые хронологические изменения: постепенное исчезновение горизонтальной “елочки”, увеличение доли накольчатых узоров и появление в последних веках до нашей эры орнаментов, характерных для посуды кашинского типа. На сегодняшний день представляется преждевременным делать более определенные выводы о закономерностях территориального и/или хронологического распределения различных технических приемов и элементов орнамента как в отдельных частях, так и во всем саргатском ареале. В связи с этим весьма перспективными видятся дальнейшие исследования коллекций керамики с памятников саргатской культуры, и в первую очередь изучение развития керамической традиции в рамках “жизни” отдельных поселений.