Комплекс сооружений барабинских татар на территории городища Сергино-2

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлена публикация материалов комплекса сооружений барабинских татар, состоящего из наземного жилища и двух хозяйственных ям. Памятник обнаружен на территории городища эпохи раннего железа Сергино-2, расположенного на правом берегу р. Оми у с. Сергино Чановского района Новосибирской области. Жилище представляет собой летнюю постройку в виде покрытого берестой и дерном шалаша. Найдены железные ножи, долото, скальпель, гвозди, фрагмент стеклянного флакона и ружейный кремень. Основная часть этих предметов имеет широкий круг аналогий в позднесредневековых и русских памятниках Сибири и европейской части России. Керамический комплекс памятника состоит из лепных сосудов барабинских татар и русской станковой керамики. Кости животных от остатков пищи указывают на развитое скотоводство. Памятник демонстрирует взаимодействие аборигенного и русского населения Барабинской лесостепи в XVIII – первой половине XIX в.

Западная Сибирь, Барабинская лесостепь, барабинские татары, культурное взаимодействие, русское освоение Сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/147250658

IDR: 147250658 | УДК: 902.6; 903.4 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-126-136

Текст научной статьи Комплекс сооружений барабинских татар на территории городища Сергино-2

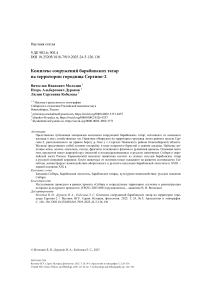

Многослойный археологический памятник Сергино-2 находится на краю высокой надпойменной террасы правого берега р. Оми в 2,5 км к северо-западу от с. Сергино Чановского района Новосибирской области (рис. 1).

Памятник открыт в 1979 г., в 1987 г. исследовался А. В. Новиковым. В 2011 г. на объекте проводились археолого-геофизические исследования. В 2015 г. была проведена повторная геодезическая съемка и изучен участок памятника, включающий оборонительную систему городища площадью 360 кв. м [Кобелева и др., 2015]. В результате проведенных работ выявлено три разновременных культурных слоя. Наиболее древним является городище раннего железного века, оно перекрыто позднесредневековым поселением барабинских татар. Верхний горизонт представлен комплексом сооружений Нового времени, включающим жилище № 1 и две хозяйственные ямы, также относящимся к барабинским татарам, однако к более молодому культурному горизонту. Об этом комплексе и пойдет речь в настоящей работе. Введение в научный оборот материалов, демонстрирующих взаимодействие аборигенного и русского населения Барабинской лесостепи в XVIII – первой половине XIX в., является целью данного исследования.

Обсуждение полученных результатов

Жилище № 1 прослежено в культурном слое более раннего времени в виде подпрямоугольного пятна, бурого цвета, слегка вытянутого по линии восток – запад. Наземное сооружение впущено в котлован позднесредневековой полуземлянки (жилище № 2), поэтому прослеживалась только благодаря более светлому заполнению и остаткам деревянных элементов строения.

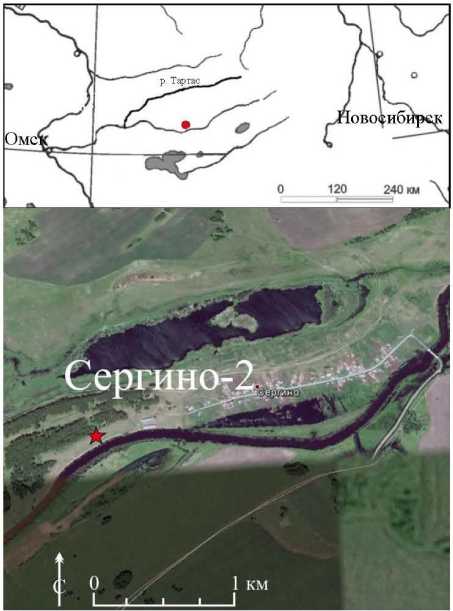

После выборки заполнения жилище № 1 приобрело форму трапециевидного углубления с невысокими отвесными стенками (рис. 2, 3). Его размеры 4,6 × 3,6 м. Дно неровное, плавно понижается к центру жилища. С восточной стороны был оформлен короткий и узкий вход. Его ширина достигала 1,2 м, длина 0,6 м. Глубина котлована не превышает 0,4 м, в процессе исследования его заполнения выявлен маркирующий дно слой пепла, содержащий многочисленные остатки дерева и бересты. Прослеживается яма от центрального опорного столба конструкции жилища. Ее диаметр 18–20 см, глубина от уровня пола жилища № 1 достигает 40–42 см. В результате яма перерезает нижние культурные слои городища и уходит на 7 см в материк, повредив при этом край очага лежащего ниже средневекового жилища № 2.

В результате строение реконструируется как слегка заглубленный в землю конический четырехугольный шалаш со стенами из жердей, перекрытых пластами бересты и опирающи-

Рис. 1. Местонахождение памятника Сергино-2.

Участок карты Google Earth, съемка от 06.05.2015

Fig. 1. Location of the Sergino-1 site.

Section of the Google Earth map (access date 06.05.2015)

мися на центральный столб. Следов очага на жилой территории не выявлено. Подобный тип летних жилищ зафиксирован у ба-рабинских татар участниками академической экспедиции XVIII в. [Титова, 1976, с. 122–123], а также в этнографическое время [Томилов и др., 1975, с. 186; Селезнёв, 1984, с. 153–154]. Встречаются такие строения и у других тюркоязычных народов Западной Сибири [Титов, 2007, с. 23; Гарку-ша, 2007, с. 13].

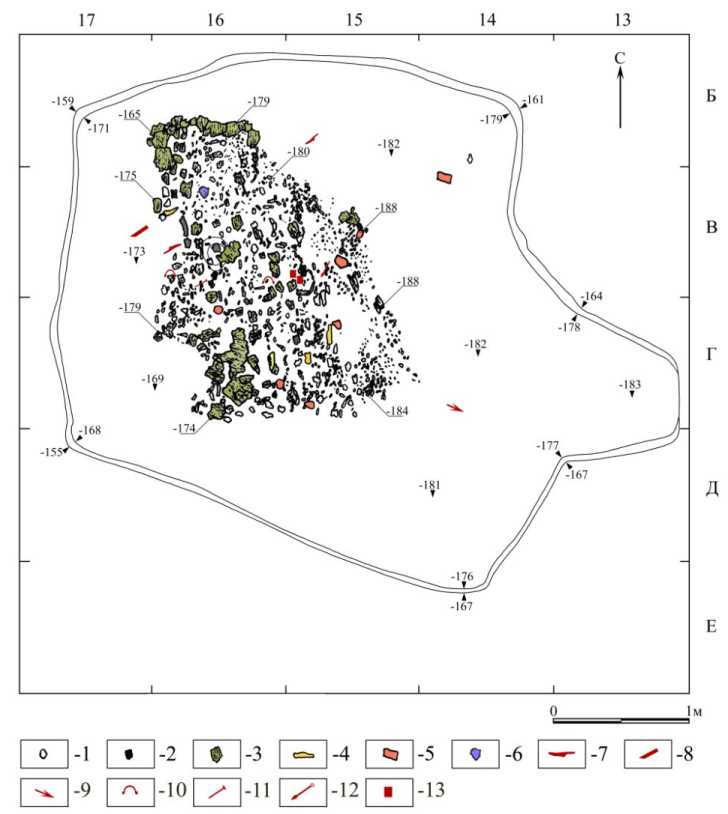

Исследованное нами строение, вероятнее всего, сгорело. На втором горизонте, на 7– 10 см выше пола (кв. Б–Г/17–15), зафиксировано скопление органики, обломков жженого дерева и бересты (см. рис. 2). Видимо, перед нами остатки рухнувших стен и кровли строения. При разборке этого скопления найдены фрагменты керамики – как лепной, явно местного производства (рис. 4, 1-10 ), так и русской, изготовленной на гончарном круге (рис. 4, 11-13 ). Вся лепная посуда по морфологии и орнаменту имеет несомненное сходство с керамикой барабинских татар [Соболев, 1989]. Гончарная посуда также имеет хорошо документированный круг аналогий на памятниках адаптировавшегося на территории Западной Сибири русского населения [Мельников, 1996; Аношко, Селиверстова, 2009; Татаурова, Сопова, 2022].

Рис. 2 . Городище Сергино-2.

Котлован жилища № 1, уровень пола.

Фото с юго-запада

Fig. 2. Sergino-1 site. Pit of dwelling 1, floor level.

Photo from the South-West

Рис. 3. Городище Сергино-2. Котлован жилища № 1, уровень пола. Рисунок:

1 – дерево; 2 – уголь; 3 – береста; 4 – фрагмент кости; 5 – фрагмент керамики; 6 – стекло; 7 – железный нож; 8 – долото; 9 – игла; 10 – скоба; 11 – гвоздь; 12 – ланцет; 13 – металлическая пластина

Fig. 3. Sergino-1 site. Pit of dwelling 1, floor level. Drawing:

1 – wood; 2 – coal; 3 – birch bark; 4 – bone fragment; 5 – ceramic fragment; 6 – glass; 7 – iron knife; 8 – chisel; 9 – needle; 10 – staple; 11 – nail; 12 – lancet; 13 – metal plate

Рис. 4. Городище Сергино-2, жилище № 1. Находки из заполнения котлована жилища: 1–13 – керамика; 14 – стекло

Fig. 4. Sergino-1 site. Pit of dwelling 1. Finds from the filling of the dwelling pit: 1–13 – ceramics; 14 – glass

Кроме керамики в заполнении жилища обнаружен (в кв. В/16) фрагмент округлого флакона из непрозрачного темно-коричневого стекла (рис. 4, 14 ). Диаметр сосуда достигал 4,2 см, толщина стенок – 0,5 см. Таким образом, аборигенное население Барабинской лесостепи использовало в быту не только глиняную, но и импортную стеклянную посуду.

Пожар не позволил обитателям жилища забрать находившиеся в нем вещи, поэтому под остатками рухнувшей конструкции обнаружены многочисленные изделия из железа: ножи, долото, ланцет, скобы, гвоздь и др. Коллекция этих находок требует индивидуального рассмотрения.

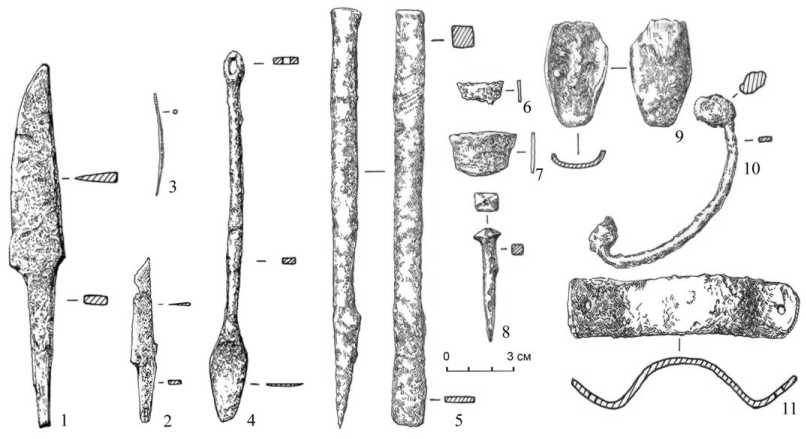

Железные ножи представлены двумя экземплярами. Один из них, более крупный, найден в кв. В/16 на уровне пола жилища № 1. Он имел клиновидный в сечении асимметричный клинок с прямым обухом (рис. 5, 1). Черенок слегка сужается для удобства насадки на рукоять и отделен от лезвия и обуха уступами. Длина ножа 16 см, из них на клинок приходит- ся 9 см, на черенок – 7 см. Наибольшая ширина клинка 2,4 см. Толщина обуха 0,3 см. Ножи такого типа встречены на ряде русских памятниках Сибири [Визгалов, Пархимович, 2008, рис. 131, 2, 3; Черная, 2015, рис. 147, 8]. Наиболее широко были распространены в период XVI – XVIII вв., хотя встречаются и позже [Татауров, Фаистов, 2016, с. 131, рис. 2].

Рис. 5. Городище Сергино-2, жилище № 1. Предметы из железа:

1 , 2 – нож; 3 – игла; 4 – ланцет; 5 – зубило; 6 , 7 – обломок пластины; 8 – гвоздь; 9 – фрагмент изделия;

10 – дужка; 11 – скоба

Fig. 5. Sergino-1 site. Pit of dwelling 1. Iron objects:

1 , 2 – knife; 3 – needle; 4 – lancet; 5 – chisel; 6 , 7 – plate fragment; 8 – nail; 9 – product fragment;

10 – shackle; 11 – staple

Второй нож, миниатюрный, найден у северной стенки сооружения в кв. Б/15 (рис. 5, 2 ). Состоит из клиновидного в сечении асимметричного клинка и сужающегося, слегка наклоненного черенка. Его длина не превышает 7,8 см, из них на клинок приходится 5,9 см, на черенок – 2,9 см. Наибольшая ширина клинка 1,2 см, черенка 0,6 см. Толщина обуха 0,2 см. Подобные изделия встречаются в погребениях барабинских татар могильника Абрамово-10 [Молодин и др., 1990, рис. 52, 3 ]. Известны такие ножи и на русских памятниках Сибири [Ба-люнов, 2015, с. 213–214, рис. 2, 1 ].

Железная игла обнаружена в кв. Г/14 (рис. 5, 3). Она округлая в сечении, конец ее заострен, ушко обломлено. Длинна сохранившейся части изделия 3,8 см, диаметр 0,1 см.

Долото (кв. В/17) представляет собой почти квадратный в сечении железный стержень с небольшим уступом-утолщением со стороны лезвия (рис. 5, 5 ). Его длинна 19,2 см, толщина 1,2–1,4 см. Ширина лезвия 1,4 см. Практически полная аналогия с данным инструментом найдена на территории воеводской усадьбы Томского кремля [Черная, 2015, рис. 147, 2]. Встречаются близкие по конструкции долота в Мангазее [Белов и др., 1981, табл. 71, 16 ].

Железный ланцет (кв. Г/15) имел пламевидное, обоюдоострое лезвие, длинную, прямоугольную в сечении, рукоять, завершающуюся овальной петелькой (рис. 5, 4 ). Общая длина изделия 16,3 см, из них на лезвие приходится 3,8 см. Сечение рукояти 0,7 × 0,3 см. Максимальная ширина лезвия 1,7 см. Размер петельки 1,5 × 1,1 см, размер отверстия 0,7 × 0,4 см.

Кованый железный гвоздь (кв. В/16) имел квадратный в сечении стержень и прямоугольную конусовидную шляпку (рис. 5, 8 ). Длина изделия 5 см, размер шляпки 1,2 × 1,3 см, сечение стержня у шляпки 0,5 × 0,5 см.

Железная дужка найдена в кв. Г/16, представляет собой выгнутый в виде дуги круглый в сечении металлический стержень (рис. 5, 10 ). На обоих концах изделия сохранились фрагменты бересты, видимо, она выполняла роль ручки у берестяного короба или сундука. Длина изделия 9,2 см, высота 3 см. Наиболее близкими аналогиями с этим изделием являются дверные ручки из томской воеводской усадьбы [Черная, 2015, рис. 77, 1 , 2 ].

Крепежная скоба найдена в кв. В/16. Представляет собой выгнутую дугой массивную железную пластину (рис. 5, 11 ). Ее длина не менее 10 см, ширина 2,5 см, толщина 0,2 см. На обоих концах изделия пробиты отверстия диаметром 0,4–0,5 см. Рядом с крепежной скобой (кв. В/16), найдены две плоские металлические пластины (рис. 5, 6 , 7 ). Видимо, все три предмета составляли обивку какого-то элемента конструкции жилища или мебели.

Рядом с выходом из жилища № 1, в кв. Г/11, практически под дерном найден ружейный кремень. Он имел трапециевидную форму и сильно выщербленный ударный край. Его размеры 1,5 × 1,2 × 0,5 см. Подобные изделия хорошо представлены на русских памятниках Сибири. Например, они найдены на стоянке бугровщиков, выявленной на территории курганного могильника Тартас-2 [Мыльникова и др., 2024, с. 631–632, рис. 2]. Близкие по форме кремни происходят также из ранних слоев городов Тобольска и Томска [Адамов, Балюнов, 2020, рис. 1, 26–28 ]. Обнаружены они и в Мангазее [Белов и др., 1981, с. 79, табл. 70, 1–20 ; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 65, рис. 90, 4–10 ].

К инвентарю из жилища, видимо, относится и небольшая выгнутая подовальная пластина (рис. 5, 9 ), найденная в кв. А/11. Ее размеры 4,8 × 2,8 см. Толщина железного листа, из которого она была выкована, достигала 0,2–0,25 см.

К рассматриваемому комплексу относится и яма № 1, расположенная к юго-западу от жилища № 1 в кв. Е–И/23–20. Она имела форму вытянутого овала, ориентированного по линии СВ–ЮЗ. Яма перерезала все слои городища и врезалась в материк. Стенки ее неровные, пологие, дно также неровное и имеет понижение в западной части. Размеры ямы по верхнему абрису 2,53 × 1,6 м, по нижнему – 2 × 1,2 м. Глубина от уровня материка 0,7–0,76 м. Заполнение слоистое, состояло из серого грунта с вкраплениями бело-желтого суглинка, который подстилала серо-желтая мешаная почва. В заполнении обнаружены рубленые кости крупного рогатого скота, фрагменты станковой посуды, татарская керамика.

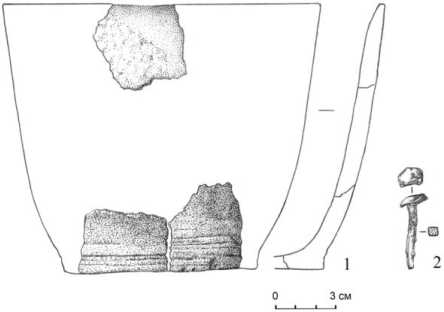

Рис. 6. Городище Сергино-2, яма № 2. Находки из заполнения ямы:

1 – керамический сосуд; 2 –железный гвоздь

Fig. 6. Sergino-1 site, pit 2.

Finds from the filling of the pit:

1 – ceramic vessel; 2 – iron nail

Яма № 2 расположена в 4,5 м к востоку от входа в жилище № 1 (кв. Б–Е/5–8). Она перерезала котлован жилища № 4 эпохи раннего железа. Представляла собой подпрямоугольное углубление, ориентированное по линии СЗ–ЮВ. Ее размеры по верхнему абрису 3,6 × 2,45 м, по нижнему – 3,4 × 2,2 м. Глубина от уровня материка 0,30–0,35 м. Стенки ямы прямые, пологие, дно ровное.

Верхняя часть заполнения ямы содержала коричневую слоистую почву, ее подстилала черная плотная почва, под которой зафиксирован слой бересты и древесный тлен. Нижняя часть заполнения состояла из серо-коричневой почвы.

В заполнении ямы найдены фрагменты русской станковой посуды (рис. 6, 1 ) и железный гвоздь (рис. 6, 2 ).

Гвоздь имеет плоскую шляпку и четырехугольный в сечении стержень. Он поврежден, изогнут, заостренный конец стержня отлом- лен. Длинна сохранившейся части 3,5 см. Размер шляпки 1,1 × 1,4 см, сечение стержня 0,5 × 0,3 см. Судя по заполнению и инвентарю, яма № 2 синхронна жилищу № 1 и яме № 1 и составляет с ними единый культурно-хронологический комплекс.

Заключение

На хронологию выявленного на городище Сергено-2 позднего комплекса сооружений, состоящего из жилища и двух хозяйственных ям, указывает найденная в их заполнении, наряду с татарской, русская станковая керамика. Подобное сочетание керамических комплексов является своего рода хронологическим индикатором периода XVIII–XIX вв., когда аборигенное население барабинских татар использовало для своих нужд русскую станковую посуду [Та-таурова, 2013]. Не противоречит этой дате и вещевой комплекс, существование которого укладывается в этот же временной диапазон.

Обращает на себя внимание и присутствие в хозяйстве аборигенного населения Барабин-ской лесостепи значительного количества русского инвентаря. Привозной является глиняная и стеклянная посуда. Практически все металлические изделия или импортные, или выполнены местными кузнецами по русским образцам. Фиксируются признаки использования огнестрельного оружия с кремневым замком.

Одновременно с этим в использовании остается этнически показательная керамика и сохраняется традиционный тип сезонного жилища. Очевидно, что мощное влияние русской материальной культуры не приводит к ассимиляции аборигенных этносов. Особенностью полиэтнической ситуации на территории Западной Сибири в XVIII–XIX вв. является то, что здесь происходила интеграция и взаимообогащение культур русского и автохтонного населения.