Комплекс сооружений XIV-XV вв. на поселении Мильзен

Автор: Денисов С.А., Скворцов К.Н., Зубков А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена атрибуции и установлению конструктивных черт 16 объектов XIV-XV вв., выявленных при исследовании поселения Мильзен (совр. Холмы) в 2010 г. Центральное место среди них занимает подпольная яма наземной каркасно-столбовой постройки (объект 9), от ограды которой сохранились столбовые ямы ворот (объекты 14а и 15а) и дорожка между ними (объект 12). Остальные 12 объектов представляли собой ямы преимущественно овальной и прямоугольной форм, имевшие хозяйственное назначение. Выявленные объекты частично или полностью разрушили погребения грунтового могильника XI-XIII вв., расположенного на этой же территории. В подполе жилой постройки и хозяйственных ямах помимо переотложенного инвентаря нарушенных погребений были обнаружены полные формы и фрагменты круговых глиняных сосудов, относящиеся к периоду функционирования построек. Их основную часть составляли мореные сосуды из красножгущейся глины, представленные двумя полными формами кувшинов и 61 фрагментом. Схожие сосуды найдены в городах государства Тевтонского ордена (Альт-Вартенберге, Лёбинихте, Эльбинге) и происходят из германских земель, что, наряду с расположением построек на могильнике, говорит о переменах в культуре местного населения в XIV-XV вв.

Поселение, грунтовый могильник, мильзен, пруссы, объект, круговые сосуды

Короткий адрес: https://sciup.org/143180147

IDR: 143180147 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.190-207

Текст научной статьи Комплекс сооружений XIV-XV вв. на поселении Мильзен

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР «Археологические древности Калининградского региона от неолита до позднего Средневековья и Нового времени» (№ НИОКТР 122050400122-9).

решения этой проблемы является изучение системы поселений в одном из самых густонаселенных районов Орденского государства, севере Самбийского полуострова, где после завоевания возник ряд замков, выполнявших функции административных и военных центров. Одним из таких замков стал Лаптау (совр. Муромское, быв. нем. Laptau), построенный на правом берегу р. Зеленоградки (быв. нем. Bledau) в конце XIII в. ( Бахтин , 2005. С. 75–76).

В период Великого восстания пруссов против Ордена в 1242–1283 гг. местный нобилитет (25 персон) остался верен братьям, что было отдельно отмечено в грамоте комтура Кёнигсберга Бертольда фон Брюгавена (1289–1302), изданной 10 августа 1299 г. (Preussisches Urkundenbuch, 1909. S. 448. № 718). Данные отношения способствовали формированию в округе Лаптау системы ленов, к которым относится владение нобиля Ибото и его сыновей Накокса и Кер-се в Киаутене (совр. Лужки), выданное в 1255 г. (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 12–13. № 46; S. 29–30. № 59; S. 33. № 63; Preussisches Urkundenbuch, 1909. S. 116–117. № 140), участок Алсуне в Мильзене (совр. Холмы), упоминаемый в 1328 г. (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 179. № 261), владение Милена Хариена, выданное в 1353 г., южнее замка (Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975. S. 100. № 180), а также участок Тидеко фон Лаптау в Корбене (совр. Краснофлотское), перешедший 5 марта 1363 г. в собственность Даргебута, Поданге и Прейтора и их родственников (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 325. № 472; Preussisches Urkundenbuch, 1986. S. 72. № 131).

Активное освоение округи Лаптау, фиксируемое в письменных источниках, ставит вопрос о соотнесении с ним археологических данных, представленных, в первую очередь, исследованиями поселений. Однако археологические работы, проведенные здесь во второй половине XIX – начале XX в., были ориентированы на изучение грунтовых могильников, два из которых расположены в Лужках (быв. нем. Kiauten) и Озерово (быв. нем. Transsau) и датируются X–XII вв. ( Hollack , 1908. S. 67, 167; Кулаков , 1990. С. 81), а еще один открыт в Лаптау и относится к XI–XIII вв. ( Bezzenberger , 1914). Во второй половине XX в. севернее округи замка, вблизи современных поселений Моховое и Вишневое, были выявлены три селища X–XV вв. ( Кулаков , 1990. С. 50), однако поселения внутри округи Лаптау не изучались.

В 2010 г. сотрудники Самбийской экспедиции Института археологии РАН при исследовании грунтового могильника Холмы 1 (у современного п. Холмы, быв. нем. Milsen/Mülsen) выявили часть средневекового поселения, входившего в округу замка. В результате работ, проведенных на площади 658 кв. м, были найдены 111 закрытых комплексов, 70 из которых являлись погребениями грунтового могильника XI–XIII вв., а 16 представляли собой ямы от жилой и хозяйственных построек XIV–XV столетий.

Структура грунтового могильника была частично рассмотрена Р. А. Широ-уховым, который определил состав погребений и долю в их инвентаре оружия, снаряжения коня и всадника, а также импортных предметов ( Shiroukhov , 2012. P. 241–242). В то же время результаты раскопок поселения не становились до сих пор предметом исследования, а история деревни Мильзен реконструировалась исключительно по письменным источникам. Основываясь на грамотах

Самбийских епископов, исследователи выделили первое упоминание деревни в 1328 г. ( Toepen , 1858. S. 146, Anm. 592; Lange , 2005. № 57313), а ее повторное основание отнесли к 1383 г. ( Schlicht , 1922. S. 279).

Для решения поставленной проблемы обратимся сначала к письменным источникам. В 1328 г. Самбийский епископ Иоганн Кларе (1315–1344) пожаловал в наследственное владение пруссу Алсуне 4 гакена земли, расположенных рядом с деревней. За это Алсуне заплатил 48 денариев, а также обязался вместе с наследниками ежегодно отдавать 3 денария, не считая чинша (налога), состоящего из одного фертона и собираемого в день св. Мартина. Владелец освобождался от всех повинностей, кроме фуражирования, строительства замков и укреплений. В том случае, если он или его потомки не могли выплачивать ежегодные подати, они имели возможность продать право пользования участком. За убийство Алсуне или его наследников полагался вергельд (штраф) в размере 16 марок (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 179. № 261). Позднее, согласно грамоте Самбийского епископа Дитриха (1379–1385), выданной 1 мая 1383 г. Кирстану Эвирке, на месте Мильзена была основана деревня Кирстансдорф, для чего были выделены 44 гуффена, пользование которыми регулировалось кульмским правом. Согласно документу, из полученного участка локатор владел 6 гуффенами без несения шарверка (обязательных работ в пользу дарителя) и 2 гуффенами без выплаты чинша, за остальные земли он должен был нести ответственность, как и другие жители. Внутри своего владения локатор обладал судебными полномочиями. За каждый из 40 гуффенов он был обязан ежегодно выплачивать 13 скотов и 4 курицы в день св. Мартина (Ibid. S. 356–357. № 529).

Представленные сведения говорят о формировании условного землевладения в округе Мильзена. Для того чтобы определить, как данный процесс соотносился с освоением территории в предшествующий период XI–XII вв., а также какой была материальная культура местного населения в период орденского владычества, обратимся к результатам археологического исследования 2010 г.

Поселение Мильзен расположено на левом берегу безымянного ручья, впадающего в р. Зеленоградку (быв. нем. Bledau), и занимает надпойменную террасу. Площадка, на которой находилась деревня, имеет относительно ровную поверхность с локальными перепадами от 8,53 до 9,12 м в Балтийской системе высот. На исследуемом участке поселения были выявлены 16 объектов XIV– XV вв., которые нарушали 70 одноярусных и двухъярусных погребений с кремациями XI–XII/XIII вв. или располагались между ними. Перечисленные объекты были выявлены от уровня материковой поверхности и перекрыты пахотным горизонтом XVII–XX вв., мощность которого составила до 0,27–0,37 м ( Зубков , 2015. С. 12, 78, 163, 190).

Из погребений наиболее показательными для характеристики памятника являются:

-

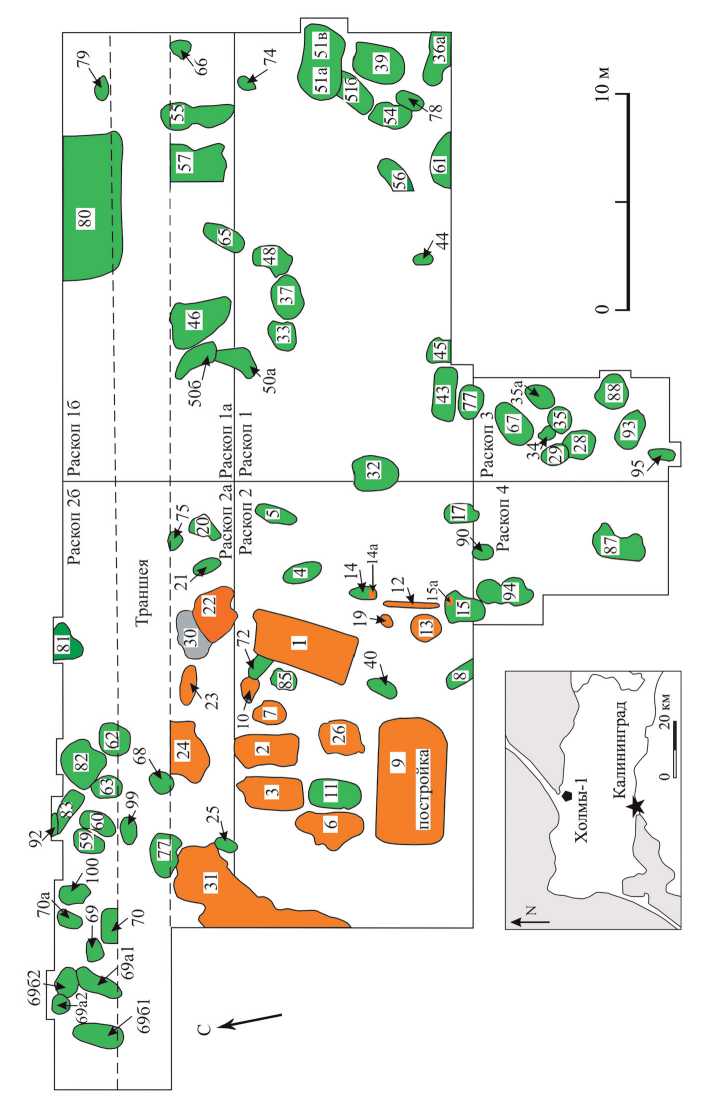

1) объект 36, который представлял собой двухъярусное погребение, включающее конское захоронение, и располагался в южном углу раскопа (рис. 1). Верхний ярус (кремация индивида) состоял из темно-коричневой супеси с углем и кальцинированными костями. Нижний ярус (конское захоронение) представлял

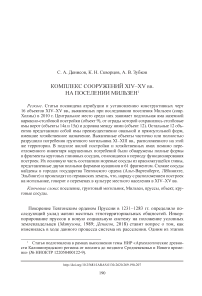

Рис. 1. Сводный план средневековых объектов в раскопах I–IV грунтового могильника Холмы 1

Зеленым цветом отмечены погребения XI–XII/XIII вв. Оранжевым цветом выделены жилые и хозяйственные постройки XIV–XV вв.

собой слой серой супеси (органического тлена) с разрозненными кальцинированными костями и древесными углями ( Зубков , 2015. С. 18–21. Рис. 41–44, 48). При разборе верхнего яруса были обнаружены ритуально согнутый железный обоюдоострый меч типа B, по В. Казакявичюсу (рис. 2: 6 ) ( Kazakevičius , 1996. P. 19–21), железное копье типа B, по М. Атгазису ( Atgazis , 2019. P. 48–50), железная пряжка, три фрагмента лепных сосудов из красножгущейся глины, а также венчик и два донца раннегончарных сосудов из красножгущейся глины ( Зубков , 2015. С. 19–20. Рис. 50: 1–3 ; 54: 1 ; 55: 2–6 ). В нижнем ярусе были найдены четыре железных стремени, три из которых относятся к типу AI, а один – к типу CII, по Н. Госслеру ( Gossler , 2013. S. 127–136, 142–146), железные кольчатые двухчастные удила типа 1.2, по В. И. Кулакову ( Кулаков , 1990. С. 35–36), железное ботало, железная подпружная пряжка ( Зубков , 2015. С. 20–21. Рис. 51: 1–3 ; 52: 1 ; 53: 1, 2 ; 55: 1 );

-

2) объект 51А, который представлял собой двухъярусное погребение, ориентированное по линии северо-восток/юго-запад и имевшее размеры 2 × 1,5 × 0,54– 0,68 м. Объект располагался в южном углу раскопа (рис. 1) и был перекрыт каменной кладкой, состоявший из шести камней. Верхнее заполнение погребения (кремация индивида) состояло из темно-серой гумусированной супеси с включениями древесных углей и кальцинированных костей. Придонная часть (конское захоронение) была заполнена темно-серой супесью, которая представляла собой конский тлен ( Зубков , 2015. С. 42–43. Рис. 128–131, 139–141). При разборе верхнего яруса погребения были обнаружены бронзовое навершие булавы с четырьмя пирамидальными выступами, относящееся к типу III, по А. Н. Кирпичникову (рис. 2: 5 ) ( Кирпичников , 1966. С. 51–52), разделительное бронзовое кольцо (рис. 2: 4 ), янтарная бусина, железный наконечник копья (тип неопределим), венчик, 14 стенок, семь донцев раннегончарных сосудов из красножгущейся глины ( Зубков , 2015. С. 42–45. Рис. 143: 14–18 ; 145: 2 ). В нижнем ярусе были найдены бронзовая орнаментированная накладка, 11 оловянных ромбовидных (розетковидных) накладок, возможно, от конского оголовья (рис. 2: 1, 2 ), два железных стремени, относящихся к типу AII, по Н. Госслеру ( Gossler , 2013. S. 130–136), два железных трензеля удил, железные удила с серповидным псалием, относящиеся к типу 3.5, по В. И. Кулакову (рис. 2: 3 ) ( Кулаков , 1990. С. 36), стенка раннегончарного сосуда ( Зубков , 2015. С. 45–46. Рис. 143: 1–13 ; 144: 1–3 ; 145: 1 ).

Конструкция и состав инвентаря рассматриваемых погребений типичны для прусских грунтовых могильников XI–XIII вв. Наиболее близкие географически и хронологически аналогии представлены в комплексах из Лаптау, где также выявлены двухъярусные погребения с кремациями, датируемые XI–XIII вв. ( Bezzenberger , 1914).

Поселенческие объекты XIV–XV вв. расположены в западной части раскопа (рис. 1). К ним относятся:

-

1) объект 1. Представлял собой прямоугольную в плане яму размером 5,4 × 2,12 × 0,18 м, ориентированную по линии северо-восток/юго-запад. Яма имела отвесные стенки и ровное дно, перекрывала двухъярусное погребение XI– XII вв. и была заполнена серо-коричневой гумусированной супесью с углями. На уровне выявления объекта располагались 6 мелких камней (размером от 0,06 × 0,08 м до 0,16 × 0,16 м) и один более крупный камень размером

Рис. 2. Находки из погребений 36 и 51-А XI–XII/XIII вв.

0,48 × 0,36 м, которые являлись, предположительно, переотложенными частями каменных кладок, закрывавших погребение. В заполнении ямы были обнаружены две стенки и четыре донца лепных сосудов из красножгущейся глины, четыре стенки круговых мореных сосудов из красножгущейся глины, два фрагмента колец от удил (предположительно) и оплавленный оловянный предмет ( Зубков , 2015. С. 78–80. Рис. 251–255). Объект имел хозяйственное назначение;

-

2) объект 2, представлявший собой яму прямоугольной в плане формы и размером 3,01 × 1,45 × 0,28 м, ориентированную по линии север – юг. Яма имела отвесные стенки и ровное дно и была заполнена слоем серо-коричневой супеси с углями. В заполнении центральной части ямы выявлены несколько разрозненных кальцинированных костей и семь камней размерами 0,07–0,25 × 0,06–0,12 м. При разборе заполнения были обнаружены стенка и донце лепных сосудов из красножгущейся глины, орнаментированная стенка раннегончарного сосуда из красножгущейся глины, а также железные конские удила типа 2, по В. И. Кулакову ( Кулаков , 1990. С. 36). Наличие в яме переотложенных камней, кальцинированных костей, конских удил и керамики X–XIII вв. позволяет говорить о том, что данный объект нарушил погребение, материал из которого оказался затем в его заполнении. Объект имел хозяйственное назначение ( Зубков , 2015. С. 81–83. Рис. 256–262);

-

3) объект 3 – яма, имевшая прямоугольную в плане форму, размер 3,2 × 1,45 × 0,27 м и ориентированная по линии север – юг. Яма имела отвесные стенки и в целом ровное дно с перепадами в пределах 0,1 м. Ее заполнение состояло из темной серо-коричневой гумусированной супеси с редкими включениями древесных углей и печины. В центральной части ямы были выявлены разрозненные кальцинированные кости, а также восемь камней размером от 0,11 × 0,11 м до 0,28 × 0,3 м, не образовывавших системной кладки и, предположительно, перемещенных в яму. Находки из заполнения представлены стенкой кругового мореного сосуда из красножгущейся глины и пятью неопределимыми фрагментами глиняных сосудов ( Зубков , 2015. С. 83–84. Рис. 263–267). Наличие в яме разрозненных кальцинированных костей и переотложенных камней свидетельствует о том, что рассматриваемый объект нарушил грунтовое погребение. Яма имела хозяйственное назначение;

-

4) объект 6, который представлял собой яму аморфной в плане формы размером 3,18 × 1,72 × 0,27 м, ориентированную по линии север – юг и заполненную темно-серой гумусированной супесью. Яма имела отвесные стенки и неровное дно. В северо-восточной части ямы был обнаружен камень размером 0,26 × 0,24 м, от которого на дне ямы осталось углубление. Находки из заполнения объекта представлены венчиком и пятью стенками лепных сосудов из красножгущейся глины, стенкой кругового сосуда из красножгущейся глины, фрагментом железного стремени типа AI, по Н. Госслеру ( Gossler , 2013. S. 127–136), фрагментом железных удил (трензеля) и обработанным янтарем ( Зубков , 2015. С. 86–87. Рис. 278–282). Наличие в яме переотложенных фрагментов снаряжения коня и всадника позволяет предположить, что она нарушила грунтовое погребение. Объект имел хозяйственное назначение;

-

5) объект 7 – яма овальной в плане формы, ориентированная по линии север – юг. Яма имела размер 1,72 × 1,17 × 0,19 м, стенки, отклоненные от центра

под углом 45 градусов, и ровное дно и была заполнена темно-коричневой гумусированной углистой супесью. В заполнении ямы обнаружены железный предмет и четыре стенки лепных сосудов из красножгущейся глины, а также четыре камня размером от 0,03 × 0,02 до 0,09–0,07 м. Форма, заполнение и расположение объекта позволяют идентифицировать его как яму хозяйственного назначения, относящуюся к поселению ( Зубков , 2015. С. 87–89. Рис. 283–287);

-

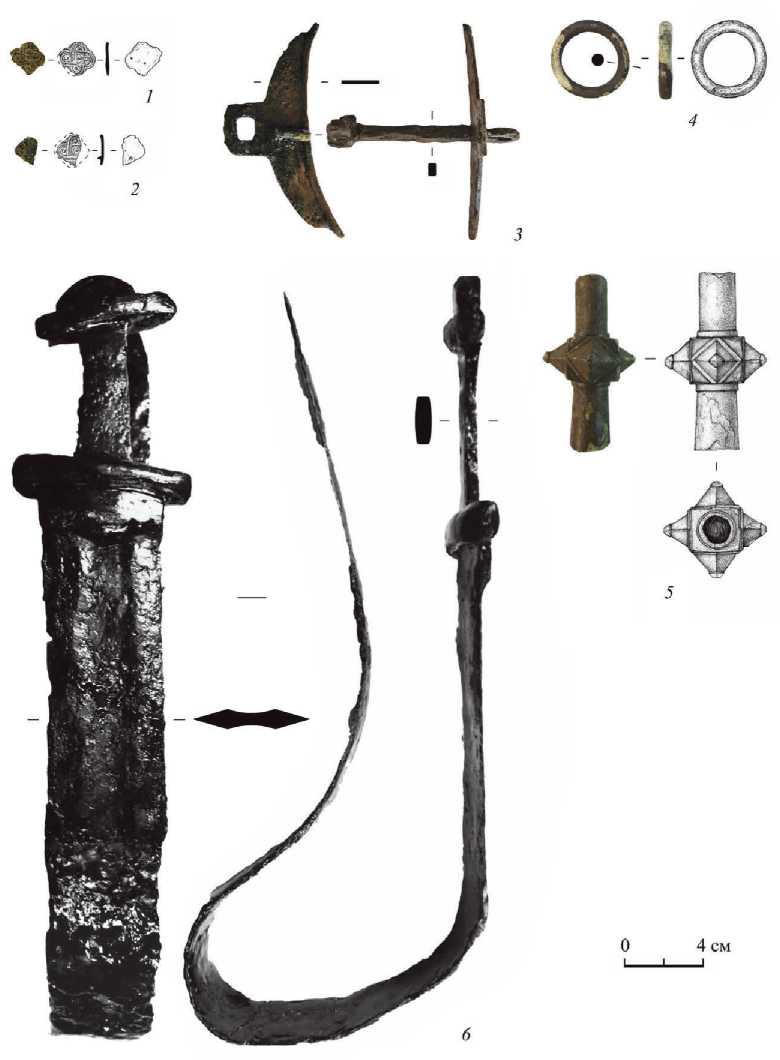

6) объект 9 – яма прямоугольной формы, ориентированная по линии севе-ро-запад/юго-восток и представлявшая собой подпольную часть жилой постройки. Яма имела размер 5,4 × 3,2 × 0,3 м, отвесные стенки и ровное дно. Ее основное заполнение составляли слои темно-серой гумусированной супеси, светло-коричневого суглинка и серого гравия с серо-желтым суглинком. В заполнении ямы были обнаружены 20 камней размерами от 0,15 × 0,12 м до 0,5 × 0,45 м. Из них 17 камней компактно располагались соответственно в северо-западном, северовосточном углах, а также в центре ямы. Предположительно, перечисленные скопления представляли собой основания деревянных опор, поддерживавших изнутри наземную конструкцию жилища. Также внутри сооружения по его периметру располагались четыре углубления шириной 0,5–0,8 м, глубиной 0,2–0,3 м, сделанные для дополнительных опор, поддерживавших стены жилища. Помимо камней в северной части ямы были найдены пять обожженных кирпичей из красножгущейся глины размером 15–32 × 10–24 × 7–18 см. При разборе заполнения ямы обнаружены фрагмент бронзового блюда, ритуально согнутый фрагмент железного копья, относящегося к типу А, по М. Атгазису ( Atgazis , 2019. P. 46–48), два фрагмента железных шпор (тип неопределим), кованый гвоздь и фрагменты глиняных круговых мореных сосудов из красножгущейся глины: две полные формы кувшинов, фрагмент кувшина, состоящий из венчика, стенки и ручки, а также 22 венчика, 11 стенок и три донца (рис. 3; 4: 1–3, 5–9 ) ( Зубков , 2015. С. 90–95. Рис. 296–314). Блюдо, копье и шпоры были переотложены из погребения, разрушенного при возведении постройки;

-

7) объект 10 – яма аморфной формы с отвесными стенками и ровным дном, ориентированная с запада на восток, имевшая размеры 1 × 0,85 × 0,26 м и заполненная темной серо-коричневой гумусированной супесью. В заполнении ямы найдены три стенки лепных сосудов и стенка мореного кругового сосуда из красножгущейся глины. Яма имела хозяйственное назначение (Там же. С. 95– 96. Рис. 315–319);

-

8) объект 12 – яма прямоугольной в плане формы размером 2,53 × 0,3 × 0,09 м, ориентированная в направлении с северо-востока на юго-запад и заполненная темной серо-коричневой супесью. Яма имела ровное дно и стенки, наклоненные от центра ямы под углом 45 градусов. В заполнении найден железный кованый гвоздь. Объект расположен между столбовыми ямами, в которых располагались опоры ворот, и является, предположительно, частью дорожки, проходившей внутрь усадьбы (Там же. С. 97. Рис. 325–329);

-

9) объект 13 представляет собой яму овальной формы, ориентированную в направлении с северо-востока на юго-запад. Ее размеры составили 1,47 × 1,2 × 0,28 м. Яма имела ровное дно и стенки, наклоненные от центра под углом 45 градусов. Верхняя часть заполнения ямы состояла из темной серо-коричневой супеси, нижняя (у западной стенки) – из серо-коричневой гумусированной

Рис. 3. План объекта 9, датируемого XIV–XV вв. а – камни; б – кирпичи; в – фрагменты глиняных сосудов; г – фрагмент бронзового сосуда

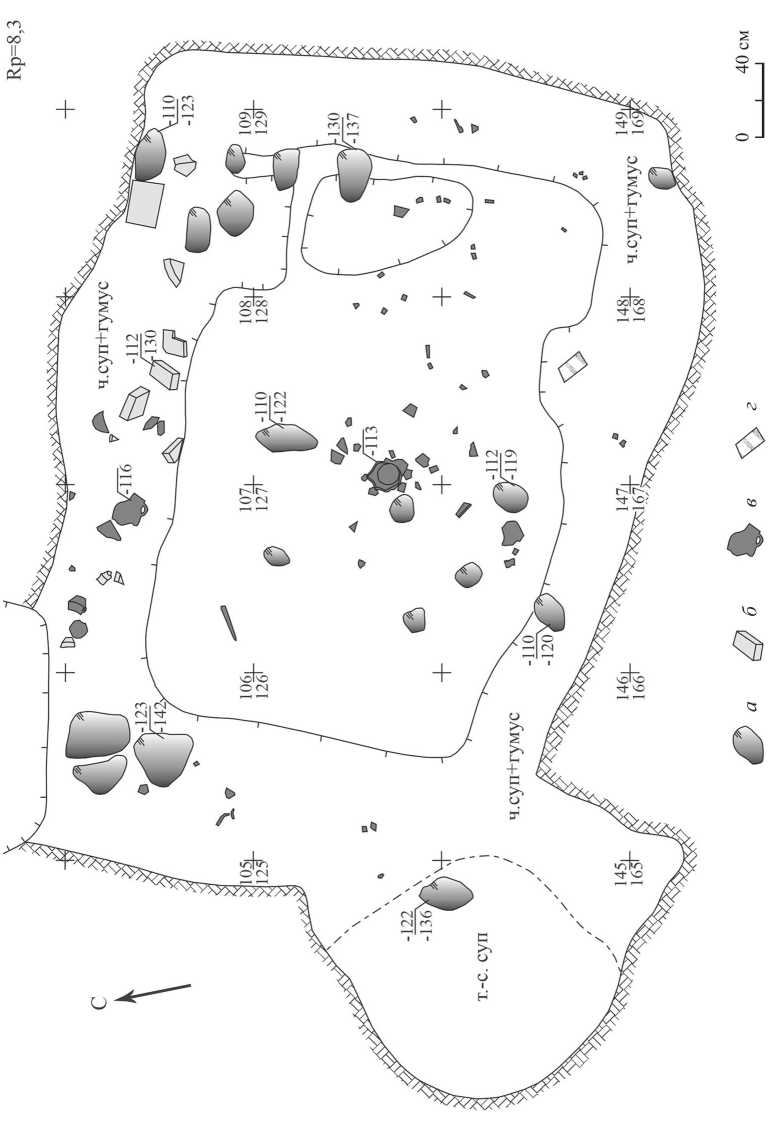

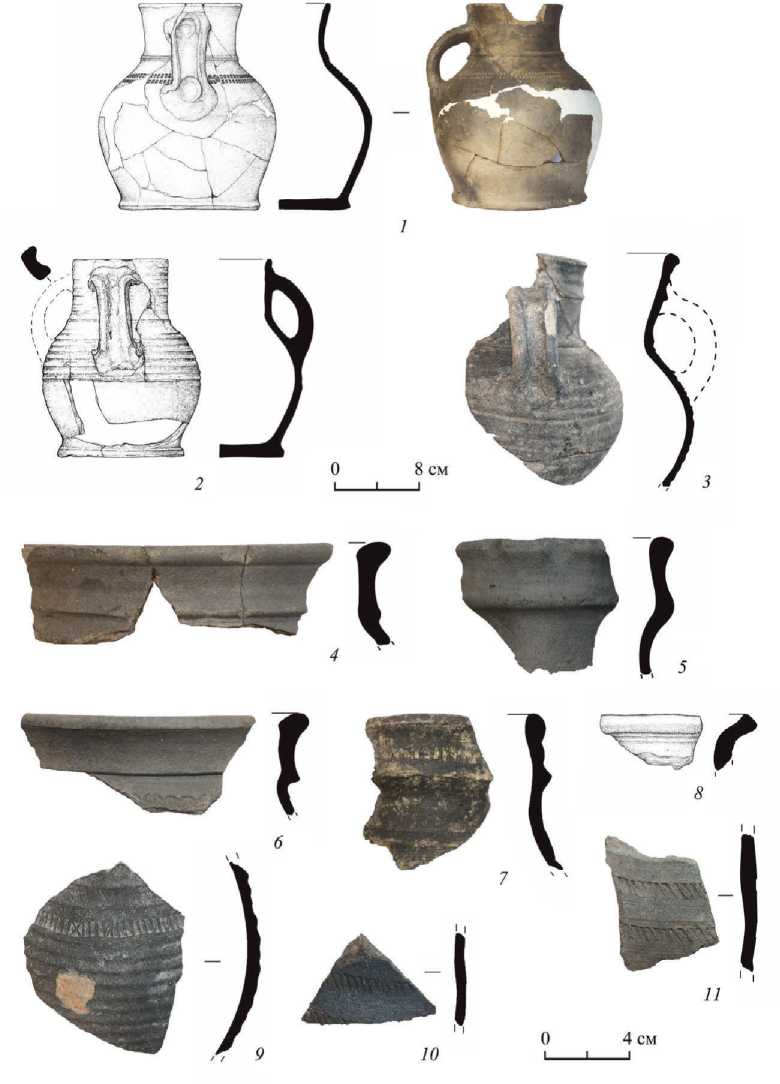

Рис. 4. Керамика из поселенческих объектов XIV–XV вв.

супеси, перемешанной с серо-желтым материковым суглинком. При разборе заполнения были найдены стенка и донце круговых сосудов из красножгущей-ся глины, а также железный предмет. Яма имела хозяйственное назначение ( Зубков , 2015. С. 98–99. Рис. 330–334);

-

10) объекты 14а и 15а – прямоугольные в плане столбовые ямы, которые частично нарушали двухъярусные захоронения (объекты 14 и 15), были ориентированы в направлении запад – восток и имели ровное дно, отвесные стенки и размер соответственно 0,49 × 0,4 × 0,16 и 0,5 × 0,37 × 0,15 м. Объект 14а заполнен серой гумусированной супесью с коричневой глиной, объект 15а – темной серо-коричневой супесью с коричневой глиной. В ямах располагались столбы – опоры ворот, ведущих внутрь двора (Там же. С. 99–102. Рис. 335–347);

-

11) объект 19 – хозяйственная яма неправильной округлой формы с ровным дном и отвесными стенками, имевшая размеры 0,58 × 0,55 × 0,17 м и заполненная темно-серой гумусированной супесью с включениями древесного угля и печины. В заполнении ямы обнаружены венчик мореного кругового сосуда из красножгущейся глины и фрагмент черепицы из красножгущейся глины (Там же. С. 105–106. Рис. 363–367);

-

12) объект 22 – яма аморфной формы, ориентированная в направлении с северо-запада на юго-восток и имевшая размеры 2,48 × 2,02 × 0,29 м. Яма имела отвесные стенки и ровное дно и была заполнена слоем темной серо-коричневой гумусированной супеси с включениями угля и печины. В восточной части объект нарушен перекопом Нового времени (объект 30). При разборе ямы заполнения были найдены развал лепного сосуда (стенки и донце) из крас-ножгущейся глины, венчик раннегончарного горшка из красножгущейся глины, стенка кругового мореного сосуда из красножгущейся глины и железный шлак. Из перекопа Нового времени происходит донце сосуда из красножгу-щейся глины, покрытое с внутренней стороны белой непрозрачной глазурью. Яма представляла собой, предположительно, часть очага (Там же. С. 121–123. Рис. 423–427);

-

13) объект 23 – яма овальной формы, ориентированная в направлении с запада на восток, имевшая размеры 1,73 × 0,7 × 0,1 м, пологие стенки и ровное дно. Ее верхняя часть заполнена серой супесью с углем, а придонная часть – серой супесью с углем и серо-желтым материковым суглинком. В заполнении ямы найдены две стенки лепных сосудов из красножгущейся глины, стенка кругового мореного сосуда из красножгущейся глины, фрагмент янтаря. Яма имела хозяйственное назначение (Там же. С. 123–124. Рис. 428–432);

-

14) объект 24 – яма аморфной формы размером 2,17 × 0,9 × 0,42 м, ориентированная в направлении с запада на восток. Яма имела стенки, наклоненные от центра под углом 60 градусов, ровное дно и была заполнена серо-коричневой супесью с углем. Данный объект перекрывал погребение 24-А XI–XII вв., частично разрушив его, о чем свидетельствует наличие в его заполнении кальцинированных костей. Находки из ямы представлены 19 стенками лепных сосудов из красножгущейся глины, венчиком раннегончарного сосуда, двумя стенками круговых мореных сосудов из красножгущейся глины, двумя железными шлаками. Помимо этого, в погребении 24-А были найдены скопление конских зубов и железные кольчатые удила, относящиеся к типу 1, по В. И. Кулакову ( Кулаков ,

1990. С. 35–36). Яма имела хозяйственное назначение ( Зубков , 2015. С. 124–126. Рис. 433–437);

-

15) объект 26 – хозяйственная яма прямоугольной в плане формы, ориентированная в направлении север – юг и имевшая размеры 1,9 × 1,55 × 0,45 м. Яма имела стенки, наклоненные от центра под углом 45 градусов. В ее южной части располагалось углубление овальной формы, ориентированное в направлении запад – восток и имевшее размеры 1,25 × 0,48 × 0,15–0,2 м2. Верхнюю часть заполнения ямы составлял слой темной серо-коричневой гумусированной супеси с редкими включениями древесных углей и печины, нижнюю – слой серо-коричневой супеси с красно-коричневой супесью и следами прокала. При разборе заполнения в южной части ямы было обнаружено скопление из шести камней размерами от 0,1 × 0,07 м до 0,46 × 0,37 м, а также несколько кальцинированных костей и конские зубы. Это свидетельствует о том, что при создании объекта было разрушено двухъярусное погребение. Находки из ямы представлены бронзовым предметом, двумя стенками лепных сосудов из красножгущейся глины, двумя венчиками и стенкой круговых мореных сосудов из красножгу-щейся глины, стенкой и донцем круговых сосудов из красножгущейся глины, круговой мореной крышкой из красножгущейся глины (Там же. С. 106–109. Рис. 368–372).

Таким образом, из 16 выявленных объектов один является подпольной частью постройки, три образуют ворота и дорожку, ведущую внутрь двора, а 11 являются хозяйственными ямами. Большинство ям (8) имели прямоугольную форму, четыре – аморфную, три – овальную, одна – округлую. Объекты компактно располагались в западной части раскопа. Это позволяет предположить, что в раскопе была изучена окраина поселения, основная часть которого расположена западнее исследованного участка (рис. 1).

Центральный (в границах раскопа) объект, подпольная часть постройки, представлял собой часть жилища, имевшего, предположительно, каркасную конструкцию, состоявшую из четырех столбов, в пазы которых вставлялись горизонтальные опоры стен, поддерживаемые дополнительно внутри жилища при помощи вертикальных столбов или плоских камней3. Данный тип жилищ характерен для пруссов в X–XIV вв. и имеет аналоги в западной Литве ( Кулаков , 1990. С. 16; 2003. С. 148–149). Постройка имела огороженный двор, в который вели ворота.

Большинство объектов (9 из 16), появившихся в результате хозяйственной деятельности XIV–XV вв., нарушили погребения XI–XII вв., что говорит об утрате местным населением представления о сакральном значении языческого могильника. Схожее отношение у пруссов наблюдается в XIV в. к священным рощам, которые выделялись для основания поселений (Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975. S. 33–34. № 61), земледелия (Preussisches Urkun-denbuch, 1932–1939. S. 581. № 862) и заготовки древесины (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 297–298. № 432). Данные процессы были связаны с постепенным ростом численности прусских условных землевладельцев (в том числе ленников) в Самбии во второй половине XIII – XIV в., фиксируемым в актах (Денисов, 2019. С. 168–169), что привело к сокращению свободного земельного фонда и обусловило необходимость поиска новых территорий.

Хронологически к поселенческому комплексу близок объект 31 (русло сезонного ручья), который располагался в западной части раскопа (рис. 1), имел аморфную в плане форму, размеры 6,6 × 3,8 × 0,85 м и был ориентирован по линии север – юг. Объект имел стенки, наклоненные под углом 45 градусов, ровное дно с перепадами до 0,1 м и был заполнен преимущественно серой гумусированной супесью. В заполнении были обнаружены 59 камней размером от 0,05 × 0,05 м до 0,6 × 0,54 м, а также кости животных, фрагменты кирпичей и черепицы из красножгущейся глины. Находки представлены фрагментом железного стремени, относящегося к типу DIII1, по Н. Госслеру ( Gossler , 2013. S. 150, 153), двумя фрагментами бронзового блюда, стенкой лепного сосуда из красножгущейся глины, тремя стенками раннегончарных сосудов из красно-жгущейся глины, двумя венчиками и шестью стенками круговых мореных сосудов из красножгущейся глины и развалом кругового мореного сосуда (три стенки и донце) из красножгущейся глины. Засыпка ручья датируется XIV–XV вв. (рис. 4: 4, 10, 11 ) ( Зубков , 2015. С. 110–113. Рис. 380–391). Несмотря на то что данный объект не относится к постройкам поселения, его засыпка свидетельствует об интенсивном хозяйственном освоении исследуемой территории в форме планировки поверхности.

Материал, относящийся к периоду функционирования рассматриваемых сооружений, а также к засыпке русла ручья, представлен 61 фрагментом и двумя полными формами круговых сосудов XIV–XV вв. Их основную часть (56 фрагментов и две полные формы кувшинов) составляют мореные сосуды, сделанные при использовании восстановительного обжига (рис. 4: 1–10), меньшую (5) – сосуды, произведенные при помощи окислительного обжига. Первая группа изготовлена из красножгущейся глины с добавлением мелкого песка при ограничении свободного доступа воздуха на заключительном этапе термической обработки (восстановительный обжиг). Данные сосуды представлены двумя полными формами кувшинов, 26 венчиками, 22 стенками и тремя донцами. Первый кувшин имеет высоту 20 см, диаметр 8,4–17,2 см, толщину стенок 0,4 см и толщину донца 1,2 см. Ручка кувшина имеет длину 10,4 см, ширину 5,6 см, толщину 1,2 см. Венчик сосуда отогнут наружу от вертикальной оси под углом 15 градусов, имеет округлый чистовой край и относится к классу I, типу II, варианту Б, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 55, 100). По основанию шейки кувшина проходит валик шириной 0,4 см. На плечике кувшина нанесен вдавленный локальный штампованный орнамент в виде двух рядов прямоугольников (длиной 0,4 см, шириной 0,2 см), расположенных вертикально и нанесенных зубчатым колесиком, и розеток (1,2 × 1,2 см), добавленных отдельно. Общая ширина орнамента – 1 см (рис. 4: 1) (Зубков, 2015. Рис. 300, 301). Второй кувшин, представленный полной формой, имеет высоту 19,2 см, диаметр 9,2– 15,2 см, толщину стенок 0,8 см и толщину донца 1,6 см. Ручка кувшина имеет длину 10,4 см, ширину 2,1–5,2 см, толщину 1,6 см. Сосуд обладает вертикальным венчиком с округлым чистовым краем, относящимся к классу I, типу II, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 55, 100), и волнистой поверхностью на верхней половине (рис. 4: 2) (Зубков, 2015. Рис. 313: 1). Оба кувшина обладают профилированными донцами, имеющими кольцевой выступ наружу («сапожок») для более устойчивого положения сосуда (Коваль, 2016. С. 58, 61–63).

По форме венчики разделяются на следующие типы:

-

1) венчик, имеющий вертикальную шейку и устье, отогнутое наружу под углом 30 градусов. Черновой край завернут наружу, плотно прижат с внешней стороны и имеет вид уплощенного валика (рис. 4: 8 ) ( Зубков , 2015. Рис. 302: 2 ). Относится к классу 19, по В. Ю. Ковалю ( Коваль , 2016. С. 56, 105);

-

2) 20 вертикальных венчиков с массивными наружными валиками-«манже-тами», имеющими заостренный край (рис. 4: 3–7 ) ( Зубков , 2015. Рис. 304: 1, 2, 4 ; 305: 1, 3, 4 ; 306: 4 ; 307: 1 ; 308: 1, 3, 6, 11 ; 309: 1–3 ; 310: 1, 2 ; 390: 5 ; 391: 1 ). Относится к классу 4, типу 3В, по В. Ю. Ковалю ( Коваль , 2016. С. 55, 101, 102);

-

3) четыре вертикальных венчика с отогнутым наружу черновым краем ( Зубков , 2015. Рис. 306: 1 ; 308: 4, 5, 8 ). Относятся к классу 4, по В. Ю. Ковалю ( Коваль , 2016. С. 55, 101, 102).

Орнамент представлен на венчике и 10 стенках и состоит из следующих групп: 1) линейный орнамент в виде 1–3 концентрических широких4 глубо-коврезанных5 прямых линий горизонтального размещения (четыре стенки), относящийся к типу 2, по В. Ю. Ковалю (Там же. С. 67); 2) орнамент в виде штампа (венчик и пять стенок); 3) комбинация из штампа и прямой линии, аналогичной описанным выше (стенка). Еще четыре стенки имеют волнистую поверхность.

Штампованный орнамент нанесен при помощи зубчатого колесика и имеет в своей основе горизонтальные ряды прямоугольников и квадратов, относящихся к типу 27, по В. Ю. Ковалю (Там же), или горизонтальные ряды кругов, принадлежащих к типу 25, по В. Ю. Ковалю (Там же). Данные орнаменты представлены следующими разновидностями:

-

1) горизонтальный ряд прямоугольников (0,3 × 0,2 см) и расположенный над ними ряд квадратов (0,2 × 0,2 см). Данный орнамент сочетается с концентрическими широкими глубоковрезанными прямыми линиями, расположенными горизонтально ниже него, и представлен на одной стенке, отломанной на месте его нанесения. Вследствие этого часть орнамента, расположенная выше ряда квадратов, не читается ( Зубков , 2015. Рис. 302: 1 );

-

2) ряд прямоугольников (0,7 × 0,2 см), между которыми отдельно помещены розетки (0,6 × 0,6 см). Орнамент нанесен на плечико одного сосуда, имеющее волнистую поверхность (рис. 4: 9 ) (Там же. Рис. 304: 3 );

-

3) ряд прямоугольников (0,7 × 0,3 см), нанесенный на венчик сосуда, плечико которого имеет волнистую поверхность, а также на стенку. Орнамент схож с рассмотренным выше, однако не имеет розеток (рис. 4: 7 ) (Там же. Рис. 305: 2 ; 310: 1 );

-

4) два ряда прямоугольников (0,4 × 0,2 см), скошенных под углом 45 градусов (представлены на двух стенках). Ряды располагаются один над другим на расстоянии 0,7–1,5 см. Общая ширина орнамента – 1,5–2,8 см (рис. 4: 10, 11 ) (Там же. Рис. 391: 2–4 );

-

5) ряд кругов, каждый из которых разделен вертикальной линией. От указанных линий в пределах круга отходят под углом 45 градусов короткие линии. Данный орнамент имеется на венчике сосуда. Нижняя часть венчика отломана на месте продолжения орнамента (рис. 4: 6 ) ( Зубков , 2015. Рис. 306: 3 ).

Донца мореных сосудов относятся по профилировке к типу простых, по В. Ю. Ковалю ( Коваль , 2016. С. 58, 61–63).

Схожие по форме, материалу и орнаменту сосуды обнаружены в закрытых комплексах XIV–XV вв. в орденских городах Альт-Вартенберге ( Koperkiewicz , 2020. S. 301–303), Эльбинге (Handbuch zur mittelalterischen Keramik in Nordeuro-pa, 2001. Bd. 1. S. 146, 147; Bd. 3. S. 1535. Taf. 221.13; S. 1536. Taf. 222.6; Fonferek et al ., 2012. S. 65–66) и Лёбинихте ( Кулаков , 2005. С. 170. Рис. 149. Löb-785). Подобные сосуды производились в германских землях Саксонии и Вестфалии, а также в Померании. Это кувшины и горшки, которые имеют прямые и отогнутые под углом 30 градусов венчики или венчики-«манжеты», волнистую поверхность верхней части и вдавленный орнамент на плечиках и шейке из розеток и прямоугольников, а также в случае сосудов из Саксонии – кольцевой выступ «сапожок» (Handbuch zur mittelalterischen Keramik in Nordeuropa, 2001. Bd. 1. S. 136–150; Bd. 3. S. 1497. Taf. 183.14; S. 1501. Taf. 187.4; S. 1506. Taf. 192.3; 1514. Taf. 200.10; S. 1530. Taf. 216. 7, 8; S. 1550. Taf. 236.6). Данные сосуды экспортировались в Юго-Восточную Прибалтику ( Жулкус , 1987. С. 158–159) и получили широкое распространение в Пруссии после прибытия в XIV в. германских колонистов ( Fonferek et al ., 2012. S. 66), вытеснив местную раннегончарную керамику.

Помимо сосудов к изделиям, произведенным при помощи восстановительного обжига, относится крышка из красножгущейся глины. Ее черновой край срезан, плотно прижат к поверхности крышки и изгибается по размеру венчика сосуда, который она накрывала ( Зубков , 2015. Рис. 372: 1 ).

Вторая группа сосудов, произведенных из красножгущейся глины с добавлением мелкого песка при свободном доступе воздуха (окислительный обжиг), представлена пятью фрагментами: тремя стенками без орнамента и двумя донцами, относящимися к типу простых, по В. Ю. Ковалю ( Коваль , 2016. С. 58, 61–63). Из-за отсутствия венчиков атрибуция и точные аналогии данной группы сосудов затруднены. По составу формовочной массы, обжигу и профилировке донцев они близки к сосудам XIV–XV вв., найденным в Альт-Вартенберге ( Koperkiewicz , 2020. S. 301–303).

Итак, археологическое исследование поселения Мильзен позволило дополнить и уточнить сведения письменных источников. В период XI–XII вв., предшествовавший возникновению деревни, рассматриваемая территория была занята грунтовым могильником с одно- и двухъярусными погребениями. Выгодное географическое положение данной площадки, располагавшейся на первой надпойменной террасе берега ручья, впадающего в р. Зеленоградку, привлекло к ней внимание землевладельцев в период орденского владычества. В условиях постепенного сокращения свободных земель и постепенной утраты сакрального значения языческих религиозных объектов в XIV в. данная территория стала местом для возведения комплекса жилых и хозяйственных построек, при котором были частично или полностью разрушены погребения могильника.

Из исследованных объектов один является подпольной частью наземной каркасной постройки, а остальные объекты представляют собой ворота, ведущие в ее двор (3), или имеют хозяйственное значение (12). Возведение построек сопровождалось планировкой площадки, для которой было засыпано русло сезонного ручья. Керамика, собранная в объектах и относящаяся к периоду их функционирования в XIV–XV вв., представлена преимущественно полными формами и фрагментами мореных сосудов из красножгущейся глины. Такие сосуды характерны для городов в государстве Тевтонского ордена и получили широкое распространение после покорения прусских земель вследствие усилившегося германского влияния на материальную культуру. Данная ситуация свидетельствует о переменах в расселении и материальной культуре пруссов в округе Лап-тау, сопровождавших их инкорпорирование в социальную систему Орденского государства.

Список литературы Комплекс сооружений XIV-XV вв. на поселении Мильзен

- Бахтин А. П., 2005. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Калининград: Terra Baltica. 208 с.: карта.

- Денисов С. А., 2018. Прусские нобили на службе у Тевтонского ордена в XIII–XIV вв. // Гуманитарные и юридические исследования. Вып. 1. Ставрополь. С. 37–47.

- Денисов С. А., 2019. Положение свободных самбийских общинников в государстве Тевтонского ордена во второй половине XIII – первой половине XIV в. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сб. материалов Всерос. молодеж. науч. школы-конференции / Отв. ред. Т. И. Морозова. Новосибирск: Издат.-полиграф. центр Новосибирского гос. ун-та. С. 159–171.

- Жулкус В. В., 1987. Клайпеда и ее округа в XI–XVII вв.: дис. … канд. ист. наук. М. 275 с.

- Зубков А. В., 2015. Отчет об охранных археологических раскопках на грунтовом могильнике Холмы 1 в Зеленоградском районе Калининградской области в 2010 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. М.; Л.: Наука. 145 с., 34 л. илл.: табл. (САИ; вып. Е1-36.)

- Коваль В. Ю., 2016. Первичная фиксация массового керамического материала (на памятниках эпохи Средневековья и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы). М.: ИА РАН. 128 с. (Методика полевых археологических исследований; вып. 9.)

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука. 166 с.: ил. (САИ; вып. Г1-9.)

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 г. М.: Индрик. 364 с., 36 л. илл. (Prussia Antiqua; т. 1.)

- Кулаков В. И., 2005. Раскопки Лёбенихта в 1999 г. Кёнигсберг под Калининградом. Калининград: ИА РАН. 188 с.: илл., табл. (Prussia Antiqua; 3.)

- Матузова В. И., 1989. Прусские нобили и Немецкий орден // Древнейшие государства на территории СССР. 1987 / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: Наука. С. 281–287.

- Atgāzis M., 2019. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.–13. gadsimtā. Riga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 368 p.

- Bezzenberger A., 1914. Fundberichte // Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Heft. 23. Teil. 1. S. 88–210.

- Fonferek J., Marcinkowski M., Sieńkowska U., 2012. Elbląg – życie codzienne w porcie hanzeatyckim. Elbląg: Wydawnictwo Naukowe Institutu Technologii Eksploatacji. 180 s.

- Gossler N., 2013. Die mittelalterlichen Steigbügel aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen): Studien zu Typologie, Chronologie und Kulturgeschichte // Acta Praehistorica et Archaeologica. Bd. 45. S. 109–215.

- Handbuch zur mittelalterischen Keramik in Nordeuropa. Bd. 1–3 / Hrsg.: H. von Ludtke, K. Schietzel. Neumünster: Wachholtz, 2001. 1857 S.

- Hollack E., 1908. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau; Berlin: Komissions-Verlag von Carl Flemming. 234 S.: Karte.

- Kazakevičius V., 1996. IX–XIII a. baltu kalavijai. Vilnius: Alma littera. 174 p.

- Koperkiewicz A., 2020. «Anno 1354 Kynstute, Algard… festinant in Wartenberg». O trudnykh początkach Barczewa // Homini qui in honore fuit. Księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu / Red.: A. Dobrosielska, A. Pluskowski, S. Szczepański. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Pruthenia. S. 285–308.

- Lange D., 2005. Geographisches Ortsregister Ostpreussen. Königslutter: SOL. 994 S.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 1. Heft. 2. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei, 1909. 724 S.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 2. Lief. 1–3. Königsberg: Gräfe und Unzer, 1932–1939. 596 S.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lief. 1–3. Marburg: N. G. Elwert Verlag, 1969–1975. 756 S.

- Preussisches Urkundenbuch. Bd. 6, Lief. 1. Marburg: Hartung, 1986. 289 S.

- Schlicht O., 1922. Das westlische Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. 2. Dresden: Verlag von Kolbe & Schlicht. 312 S. 270 Abb. 29 Karten.

- Shiroukhov R., 2012. Prussian graves in the Sambian peninsula, with imports, weapons and horse harnesses, from the tenth to the 13th century: the question of the warrior elite // Archaeologia Baltica. Vol. 18. People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe). II. Klaipėda: Klaipėda University Press. P. 224–255.

- Toepen M., 1858. Historisch-comparative Geographie von Preussen. Gotha: Justus Perthes. 401 S.

- Urkundenbuch des Bisthums Samland. Heft. 1–3 / Hrsg.: C. P. von Woelky, H. Mendthal. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1891–1905. 367 S.