Комплекс усадьбы вотчинника из раскопок селища Игнатьево 2 в Подмосковном Звенигороде

Автор: Алексеев А.В., Смирнов А.Н., Двуреченский О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые открытия

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматриваются предметы вооружения, происходящие с территории позднесредневекового селища Игнатьево 2. Характер и состав находок позволяет предполагать, что перед нами клад оружия, который мог являтьсяарсеналом поместных дворян XVI в. Селище Игнатьево 2 отождествлено с крупным историческим селом Игнатьевское, принадлежавшим владению знатного старомосковского боярского рода Елизаровых

Московское государство, шлемы, арсенал, воинское сословие, xvi в.

Короткий адрес: https://sciup.org/143164037

IDR: 143164037

Текст научной статьи Комплекс усадьбы вотчинника из раскопок селища Игнатьево 2 в Подмосковном Звенигороде

В 2015 г. силами Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН были проведены крупномасштабные археологические раскопки на селище Игнатьево 2. Памятник расположен на левом берегу р. Москвы, в 100 м к востоку от южной границы бывшего села Игнатьево (ныне это новый микрорайон г. Звенигорода), на возвышенности, центральная часть которой занята старым сельским кладбищем, на высоте около 5–6 м над урезом воды в реке. Размеры селища около 200 х 400 м. Работы носили спасательный характер, так как западная часть территории археологического памятника вошла в границы землеотвода под строительство транспортной развязки Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Селище Игнатьево 2 является весьма значимым для науки памятником позднего Средневековья и надежно отождествляется с крупным историческим селом Игнатьево. Впервые в сохранившихся источниках оно упоминается в 1558 г. как село Игнатьевское ( Алексеев , 2017. С. 198–199). Это была родовая вотчина Елизаровых, ветви старомосковского боярского рода Добрынских, служивших в начале XVI в. князю Юрию Ивановичу (Василий и Михаил Елизаровичи упоминаются в актах того времени как его бояре). В первой четверти XIX в.

из-за участившихся паводков р. Москвы село Игнатьево было перенесено ближе к Звенигороду (на современное место).

Территория памятника находится в распашке с XIX в. Центральная часть селища, по всей видимости, уничтожена перекопом разросшегося сельского кладбища. В его глубине находятся церковное место и средневековый некрополь. Однако, судя по планиграфии выявленных объектов, застройка села Игнатьевское распространялась к западу от кладбища и занимала значительную площадь. Обильный керамический материал и значительный объем индивидуальных находок свидетельствуют о высокой интенсивности жизни и хозяйственной деятельности в этой части поселения.

В процессе изучения была раскопана северо-западная часть селища площадью более 2000 кв. м. Получена представительная коллекция индивидуальных находок (около 950 единиц) и средневекового керамического материала, чрезвычайно важная для понимания общего социокультурного и хозяйственного профиля средневекового поселения. В общей сложности изучено 59 заглубленных археологических объектов (материковых ям). Их размеры варьируют от столбовых ямок диаметром 30–40 см до очень больших подполий жилых домов размерами 7 х 8 м и объемом более 100 м 3 (яма 45).

В первую очередь привлекают внимание две крупные одинаково ориентированные ямы (ямы 44 и 45), видимо являющиеся остатками некогда единого жилого и хозяйственного комплекса. Их исследованию посвящена настоящая статья.

Наблюдения за конфигурацией и стратиграфией заполнения ямы 44, анализ керамического материала и обнаруженных индивидуальных находок позволяют интерпретировать данный комплекс как заглубленную часть (подполье) жилой постройки. (Котлован имел форму, близкую к прямоугольной, его размеры 4,1 х 4,6 м при глубине 2,1 м.) Сама постройка, очевидно, погибла в пожаре, на что указывает придонное углистое заполнение ямы, содержащее крупные куски обугленного дерева. Об этом же свидетельствуют вертикальные углистые прослойки по краям основного заполнения, представляющие собой остатки деревянных стенок подполья.

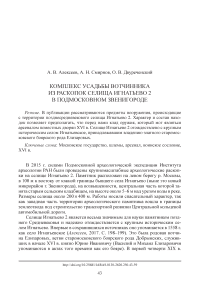

Заполнение ямы имеет сложную структуру (рис. 1), оно насыщено керамикой и индивидуальными находками. В стратиграфии комплекса довольно четко выделяются три горизонта, каждый из которых маркирует определенный этап его формирования. Состав находок, происходящих со дна ямы (из углистого слоя и темно-серой супеси с углем, что соответствует субгоризонту 2 третьего горизонта заполнения), выделяется присутствием ряда крупных бытовых предметов и орудий труда. В их числе сничный замок со следами интенсивного обгорания, два каменотесных орудия, два обломка белокаменных жерновов (также обожженных), сошник, прямоугольная железная пластина, почти целая чернолощеная кубышка. Представляется маловероятным случайное попадание упомянутых предметов в придонный слой ямы. Скорее всего, они либо находились на дне подполья в момент гибели постройки, либо попали туда в процессе обрушения и разбора сгоревших конструкций.

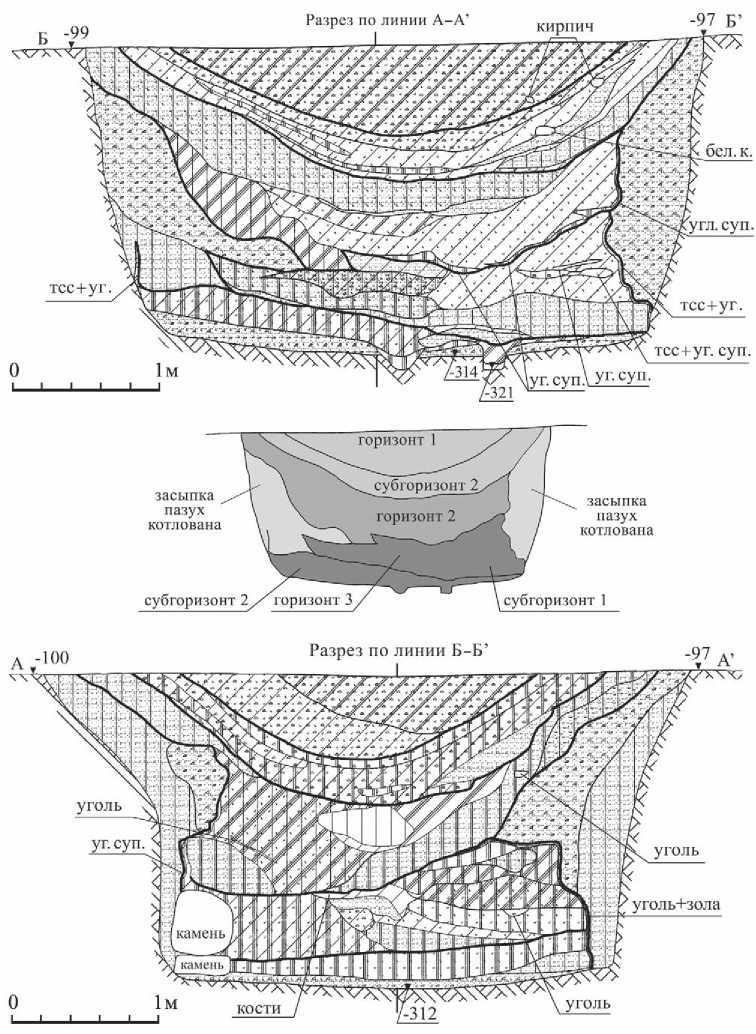

Из других находок, относящихся к нижнему заполнению комплекса, следует упомянуть нательный крест медного сплава с изображением св. Никиты Бесогона и три залегавших вместе кольчужных кольца (рис. 2, 14, 15 ). Кольца скреплены

Рис. 1. Селище Игнатьево 2. Чертежи стратиграфических разрезов ямы 44 с выделением горизонтов и субгоризонтов

Рис. 2. Предметы вооружения из заполнения ям 44 и 45 селища Игнатьево 2

1–4 – наконечники стрел; 5–15 – кольчужные кольца; 16–20 – свинцовые ружейные пули; 21, 22 – обоймицы сабельных ножен

3–7, 9, 14, 15, 21, 22 – яма 44; 1, 2, 8, 10–13, 16–20 – яма 45

на шип, что характерно для кольчатых доспехов панцирного плетения, распространенных в XVI–XVII вв. ( Гордеев , 1954. С. 81; Векслер, Двуреченский , 2000. С. 173).

Залегающие выше слои субгоризонта 1, судя по всему, отложились по прошествии некоторого времени после гибели постройки, на первом этапе ее засыпки. Как показывает стратиграфия, на тот момент еще сохранялись элементы деревянного крепления стенок котлована. Их остатки прослеживались по краям заполнения в виде вертикальных углистых прослоек. В составе находок стоит отметить предметы вооружения. К ним относятся две обоймицы сабельных ножен, нащечная пластина от шлема, наконечник стрелы и кольчужное кольцо (рис. 2, 9 )

Обоймицы ножен (рис. 2, 21, 22 ) изготовлены из железа, имеют щитки ромбической формы с продольным ребром. Обе обоймицы снабжены петлями для крепления к подвесу. В одну из петель продета железная ременная пряжка, закрепленная через штырек сквозь отверстие на выступающей части обоймицы. Реставрация выявила на щитках обоих изделий орнаментальную инкрустацию желтым металлом. Аналогичные обоймицы были обнаружены в Москве на улице Ильинка в слоях XVI–XVII вв. ( Двуреченский , 2015. С. 64). Представляется неслучайным, что детали сабельного прибора залегали рядом, в одном слое пестроцветной супеси. Скорее всего, они попали в заполнение вместе, возможно даже находясь на единой органической основе ножен, которая впоследствии истлела. Обнаруженный здесь наконечник стрелы черешковый с упором (рис. 2, 3 ). Перо клиновидной формы, уплощенное в сечении (тип 7 по О. В. Двуреченско-му). Длина наконечника 75 мм, ширина – 12 мм, длина пера – 45 мм. Такие наконечники надежно датируются концом XV – XVI в. (Там же. С. 285. Рис. 10).

Прочие находки представлены различными предметами обихода (нож, обувная подковка, керамическое рыболовное грузило, пробой, подковные гвозди и т. д.). Следует упомянуть также обломок румпы терракотового печного изразца.

Слои среднего горизонта заполнения (горизонта 2) сформировались еще позднее, в процессе засыпки комплекса бытовыми отходами и грунтом с территории памятника. Среди находок также присутствуют предметы вооружения: нащечная пластина от шлема, два наконечника стрел и два скрепленных между собой на шип кольчужных кольца (рис. 2, 5 ). Один из наконечников стрел черешковый с упором (рис. 2, 4 ). Его общая длина 112 мм. Перо удлиненноромбовидной формы (70 мм в длину и 16 мм в ширину), уплощенное в сечении (тип 6д по О. В. Двуреченскому) (Там же). Он имеет ту же датировку, что и вышеописанный наконечник из первого субгоризонта нижнего горизонта заполнения. Другой наконечник черешковый с обломанным пером. Отсюда же происходят многочисленные бытовые предметы (нож, пряжки, пробой, рыболовное керамическое грузило, обувная подковка, швейные иглы, различные гвозди, ключ, скоба и т. д.). К нумизматическим находкам относится медная монета – пуло московское. Имеется обломок фриза терракотового печного изразца. Предметы христианской металлопластики представлены медным литым нательным прямоконечным крестом XVI в.

Слои верхнего горизонта заполнения (горизонт 1) откладывались на финальном этапе формирования комплекса. Сперва возникло слоистое заполне- ние второго субгоризонта, состоящее из разнородных грунтов с высокой долей бытовых отходов (на что косвенно указывает степень гумусированности грунта и значительное присутствие частиц древесного угля). В составе субгоризонта выделяется слой печной глины, очевидно отложившийся в результате утилизации глинобитной печи. Здесь же отмечены крупные обломки кирпичей. Этот субгоризонт насыщен индивидуальными находками. Из предметов вооружения присутствуют три кольчужных кольца (два из них соединены между собой на шип) (рис. 2, 6, 7). Имеется нательный прямоконечный крест медного сплава. Стоит отметить перстень медного сплава с гнездом для вставки на щитке. Из верхних слоев происходят два обломка изразцовых терракотовых перемычек. Остальные находки представлены бытовыми предметами, изготовленными в основном из железа (гвозди, обувные подковки, пробой, вертлюжное кольцо, ключ от нутряного замка и т. д.).

Самая верхняя часть заполнения ямы 44 (субгоризонт 1 горизонта 1) возникла как результат естественной нивелировки поверхности над ранее отложившимися и со временем просевшими напластованиями. Грунт в образовавшейся западине представляет собой перемешанную темно-коричневую супесь с включениями фрагментов древесного угля, кирпича и печины. Ее генезис, по-види-мому, отчасти был связан с многолетним агрогенным воздействием, в результате которого на всей окружающей территории сформировался залегавший выше пахотный слой. В числе находок фрагмент терракотового печного изразца и медная копейка Алексея Михайловича.

В процессе исследования отмечены массивы мешанного песка с щебнем и серой супесью в «пазухах» материковых стенок ямы, которые, очевидно, представляют собой оползший грунт, изначально заполнявший пространство между стенками котлована и впущенными в него деревянными конструкциями стенок подполья. Из этого грунта также происходит некоторое количество керамики и индивидуальных находок (затыльник рукояти ножа, керамическое рыболовное грузило и т. д.). Упомянутые предметы либо попали в засыпку вместе с переотложенным культурным слоем, либо уже находились в яме и оказались среди песка и щебня из-за естественного смещения грунтов.

Таким образом, по итогам анализа комплекса можно заключить, что все части заполнения, за исключением самой нижней, сформировались путем постепенной засыпки ямы бытовыми отходами и перемешанным грунтом с окружающей территории. Периодические подсыпки земли, взятой на поверхности, сопровождали процесс накопления культурных остатков. В этих подсыпках содержались предметы материальной культуры из слоя поселения. Состав индивидуальных находок в основном соответствует вещевому материалу, происходящему с остальной исследованной территории селища. Наиболее ярким индикатором являются фрагменты печных терракотовых изразцов, которые присутствовали во всех горизонтах заполнения, кроме придонных слоев. Аналогичные изразцы в значительном количестве были встречены на соседнем участке 2 (в составе пахотного слоя и слоя темно-серой супеси).

Заслуживает внимания присутствие предметов вооружения. Всего из комплекса происходят 9 кольчужных колец, 2 нащечные пластины от шлема, 2 обой-мицы сабельных ножен и 3 наконечника стрел. Еще один наконечник стрелы был обнаружен в пахотном слое непосредственно над пятном ямы 44 и, возможно, связан с данным комплексом. Наконечник ромбовидный уплощенный, ромбический в сечении с расширением в нижней трети длины пера (тип 6 в по О. В. Двуре-ченскому) (Двуреченский, 2015. С. 284. Рис. 9). Длина пера 30 мм, ширина – 18 мм. Черешок обломан.

Как показало исследование комплекса, погибшая постройка существовала во второй половине XVI в. Этим временем датируется красноглиняная чернолощеная кубышка со дна ямы. Судя по керамическому материалу и нумизматическим находкам, основное заполнение комплекса формировалось в XVII в. К такому выводу заставляют склониться и обнаруженные фрагменты изразцов.

Керамический материал подтверждает и уточняет данную датировку. Характерно, что собранный из фрагментов краснолощеный кувшин конца XVI – начала XVII в. был обнаружен в нижних (но не придонных) слоях, «аккумулировавших» мусор предшествующего периода. Донце поливного сосуда на поддоне, имеющее достаточно позднюю датировку, напротив, находилось в верхней части заполнения. Вместе с тем во всех горизонтах заполнения (кроме самого нижнего субгоризонта) были встречены образцы керамики, характерные скорее для во второй половины XVII в., например фрагменты белоглиняных кувшинов, декорированных имитацией «веревочки». Симптоматичным представляется и очень малое количество кухонной посуды, относящейся к типу белоглиняной с песком в тесте. Основная масса такой керамики представлена кувшинами (в т. ч. с уже упомянутой орнаментацией) либо корчагами. Видимо, в период заполнения ямы «ниша» кухонных горшков была прочно занята другой керамикой (коломенского и отчасти местного производства). Это также указывает на середину – вторую половину XVII в.

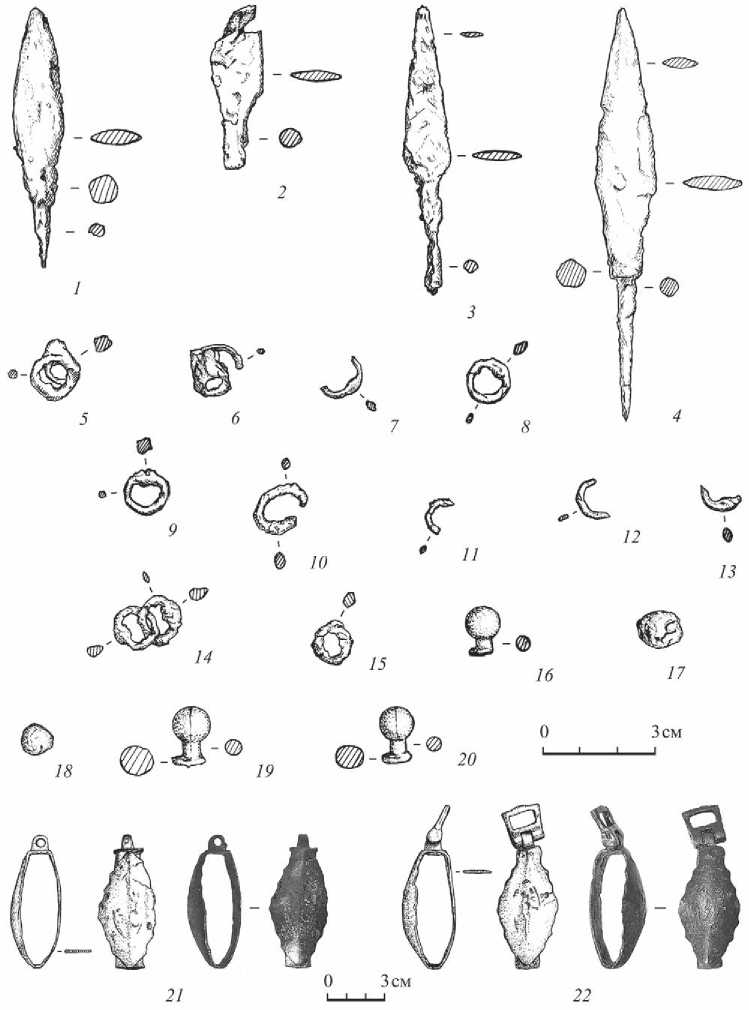

Яма 45 расположена в 10,8 м к северо-западу от ямы 44. Наблюдения за конфигурацией и стратиграфией ее заполнения (рис. 3), анализ керамического материала и обнаруженных индивидуальных находок также позволяют интерпретировать данный комплекс как заглубленную часть (подполье) либо подклет жилой постройки. (Котлован имел форму, близкую к прямоугольной, его размеры 6,8 × 7,8 м при глубине 1,9 м.) Помещение, очевидно, представляло собой бревенчатый сруб, впущенный в котлован. На это указывают отпечатки бревен на стенках ямы, прежде всего в углах, где сохранившиеся следы «перевязки» позволяют судить о конструкции подполья. Его внушительные размеры свидетельствуют о нерядовом характере жилища.

На основании имеющихся археологических данных нельзя однозначно утверждать, что постройка погибла в пожаре, однако некоторые выявленные детали позволяют предполагать, что окончание ее функционирования происходило при достаточно трагических обстоятельствах.

Наиболее ранние отложения внутри исследованного комплекса связаны с четырьмя углублениями на его дне. Судя по всему, они были выкопаны и засыпаны до того момента, как на дне котлована начал накапливаться бытовой мусор. Все четыре углубления были закопаны целенаправленно и в очень сжатые сроки. Основу их заполнения составлял песок со щебнем и незначительной примесью серой супеси при почти полном отсутствии иных культурных остатков (если не считать просадок залегающих выше слоев). Кроме того, все обнаруженные

углубления перекрывались прослойкой темно-серой супеси с пятнами углистой супеси, которая отложилась по всей поверхности дна ямы 45. Таким образом, формирование комплексов углублений с высокой степенью вероятности произошло до разрушения наземной части постройки. В трех из них не было обнаружено индивидуальных находок. Керамический материал также отсутствовал.

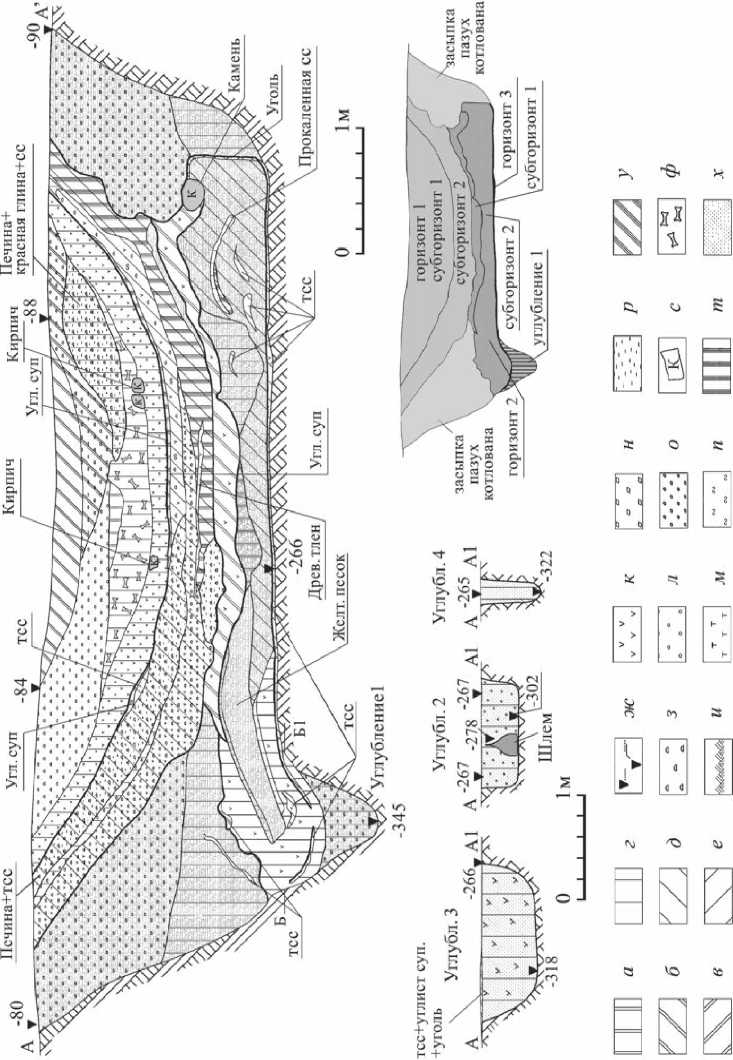

В углублении 2 находился кладовый комплекс, для сокрытия которого оно и было выкопано. На верхнем уровне фиксации комплекса расчищены два пахотных орудия – сошник и полица, лежавшие поверх остальных вещей и как бы прикрывавшие их. Ниже в вертикальном положении (шпилем кверху) стоял железный шлем (шлем № 1), на котором с момента обнаружения визуально распознавался кожаный чехол. Внутри шлема находилась пара железных наушных пластин. Также из полости шлема была извлечена часть кожаного чехла, очевидно составлявшая единое целое с частью, покрывавшей боевое наголовье снаружи. Рядом, вплотную к первому шлему, находился второй, большего размера (шлем № 2). На момент расчистки он пребывал в наклонном положении (приваленным набок). На шпиль шлема были надеты два железных кольца (обруча) диаметром 19 и 15 см. Под шлемом обнаружены три железные втулки с крюками-кронштейнами. Там же находились железные шарнирные ножницы. В расположении предметов угадывается целенаправленный характер их укладки.

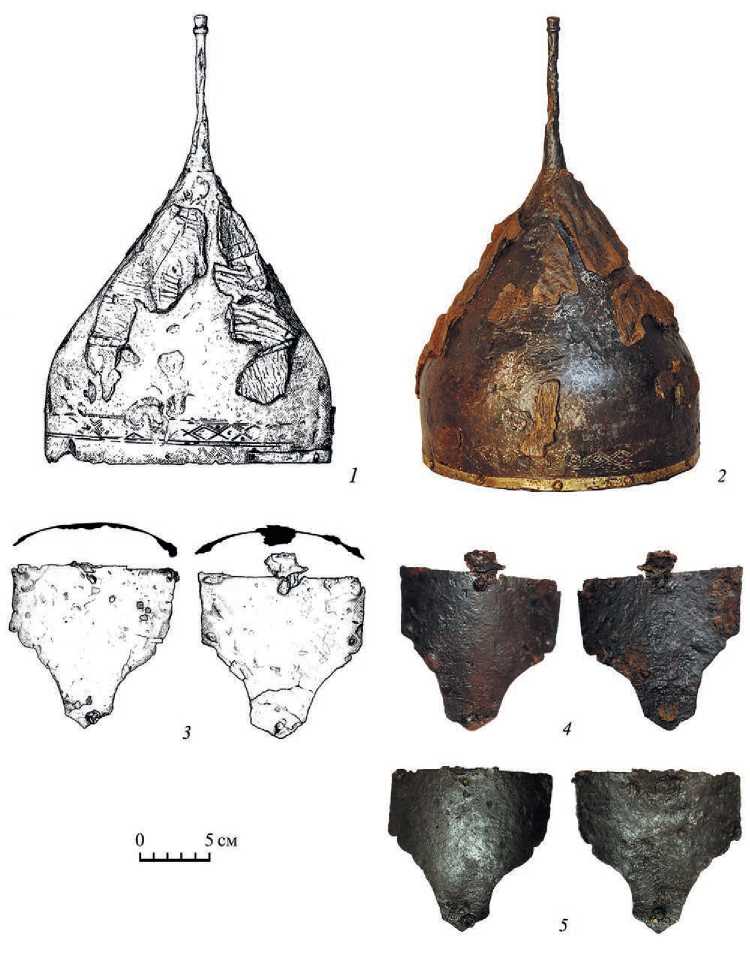

Шлем № 1 (рис. 4, 1, 2 ) имеет высоту 310 мм, округлый в основании его диаметр составляет 198 мм. Он дошел до нас в кожаном чехле, который был скроен по размерам боевого наголовья. Сохранилось четыре кожаных сегмента, сшитых между собой, повторяя форму корпуса. Нижняя часть кожаного чехла была заправлена внутрь шлема. Толщина стенок шлема составляла 1–2 мм. По нижнему ободу боевого наголовья пущена латунная полоса, высота ее 6 мм. Она была скреплена с корпусом серией заклепок. Над этой полосой фиксируется орнаментальный инкрустированный пояс высотой 16 мм. В стадии расчистки он фиксировался в виде геометрического ромбического орнамента. При изготовлении этого украшения использовалась техника «насечки». Металлографический анализ показал, что в украшении боевого наголовья использовались серебро и олово. Второй орнаментальный пояс фиксируется под основанием шпиля и, возможно, на самом шпиле шлема. Высота орнаментальной полосы в верхней части составляет около 300 мм. Высота надставленного шпиля 107 мм. В верхней его части отмечается рельефный валик.

К этому шлему относился комплект наушей (рис. 4, 3–5 ), которые крепились на кожаный ремень к нижней кромке шлема, где присутствуют клепки крепления. Науши имеют трапециевидную форму со стрельчатым сужением в нижней части. На внутренней стороне зафиксированы следы подкладки, аналогичные

Рис. 3. Селище Игнатьево 2. Чертеж стратиграфического разреза ямы 45 с выделением горизонтов и субгоризонтов

Условные обозначения : а – коричневая супесь; б – темно-коричневая супесь; в – светлокоричневая супесь; г – серая супесь; д – темно-серая супесь; е – светло-серая супесь; ж – нивелировочная отметка; з – печина; и – материк (на разрезе); к – уголь; л – известь; м – тлен; н – битый кирпич; о – щебень; п – зола; р – глина; с – кирпич; т – углистая супесь; у – желтая супесь; ф – кости; х – песок

Рис. 4. Боевое наголовье № 1 из заполнения ямы 45 селища Игнатьево 2

1, 2 – шлем; 3–5 – науши следам подкладки на шлеме. Размер наушей 120 х 120 мм. Фиксируются две клепки в верхней и нижней части, которые крепили подвес к шлему и подбородочный ремень.

Аналогичные сфероконические шлемы хорошо известны и надежно датированы первой третью XVI в. по материалам Ипатьевского клада 1895 г. ( Кирпичников , 1976. С. 29–33). Также близкую аналогию составляет шелом, изготовленный в мастерских Оружейной палаты по образцу турецких боевых наголовий начала XVI в. для сына Ивана Грозного и датированный 1557 г. ( Лаврентьев , 2014. С. 92–111).

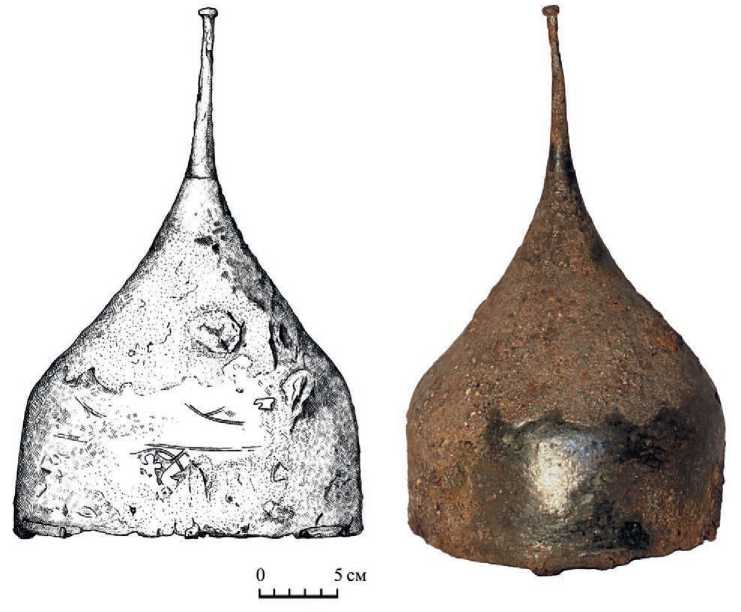

Шлем № 2 (рис. 5) представляет собой боевое наголовье, приближающееся к сфероконическим, но имеющее в нижней части корпуса хорошо фиксируемое цилиндрическое основание. Высота боевого наголовья составляет 345 мм. Шлем округлый в основании, диаметр – 250 мм. Шпиль шлема надставлен и скреплен шайбой и контргайкой. Высота надставленного шпиля 112 мм. Шлем № 2 также украшен инкрустацией, но, в отличие от первого, возможно, по всей тулье. Инкрустация выполнена в технике «всечка» оловом и серебром. На расчищенных фрагментах выявлен растительный орнамент с криновидным окончанием завитков или листочков. По нижней кромке шлема также фиксировались фрагменты бронзовой полосы высотой 6–7 мм, которая крепилась к корпусу шлема при помощи серии заклепок. Навершие шлема оформлено в виде рельефной выступающей шляпки, диаметр – 12 мм. Толщина стенок шлема составляла 2–2,5 мм. Аналогичные шеломы с высоким цилиндрическим основанием и плавно сужающиеся к навершию в верхней части корпуса наиболее характерны для конца XV – первой половины XVI в. Так, в качестве аналогий, которые могли предшествовать появлению этого типа боевых наголовий, можно привести шеломы «русского» типа из Мстиславля ( Бохан , 2008. С. 125). Также следует упомянуть аналогичные по форме наголовья из Ипатьевского клада 1895 г.

Функциональное назначение найденных здесь же обручей и втулок пока остается неясным. Как предполагает О. В. Двуреченский, они могли являться фиксирующими элементами конструкций походных шатров.

Присутствие столь разнородных вещей (пахотные орудия, боевые наголо-вья, бытовой инструмент и предметы снаряжения) в составе единого кладового комплекса оставляет немало вопросов. Возможно, такой набор сформировался под воздействием каких-то неизвестных нам «стихийных» факторов, при которых человек, прятавший клад, был серьезно ограничен во времени и выборе предметов. Назначение трех других углублений остается неясным. Меньшее из них по своей глубине, размерам и местоположению могло бы служить ямой под опорный столб. Два других явно не были связаны с конструкцией подполья. Нельзя полностью исключить, что их также использовали в качестве тайников, впоследствии вскрытых и опустошенных.

Заполнение комплекса, насыщенное керамикой и индивидуальными находками, имело слоистую структуру, включающую три визуально определимых горизонта (рис. 3). Нижний горизонт заполнения (горизонт 3), отложившийся по всей площади дна ямы в виде прослойки темно-серой и углистой супеси, перекрывает вышеописанные углубления. Его формирование, вероятно, заняло непродолжительное время и произошло вскоре после исчезновения наземной

Рис. 5. Боевое наголовье № 2 из заполнения ямы 45 селища Игнатьево 2

части постройки. Из этих придонных отложений удалось собрать часть (более 40 % целой формы) краснолощеного кувшина. Несколько крупных фрагментов этого сосуда были обнаружены непосредственно над кладовым комплексом. Из того же горизонта происходят три крупные находки: железная пластина, железное кольцо с крюком и железная втулка с крюком-кронштейном, подобная тем, что находились в составе кладового комплекса. Массивная (32 х 17 см) железная пластина с приклепанными отрезками полос того же металла могла служить частью дверного полотна или оконной ставни. Ее нахождение на дне подполья крупной постройки кажется неслучайным. Тем более неслучайно обнаружение здесь двух других предметов. Обе вещи находились рядом, примерно на одинаковой глубине. Прямой аналогией первому предмету является кольцо, обнаруженное на дне погреба XVI в. при раскопках Романова двора в Москве. Н. А. Кренке определил его как кольцо для подвешивания большого котла (Археология Романова двора.., 2009. С. 76; 332. Рис. 86, 4). Втулка с крюком-кронштейном несколько отличается от аналогичных предметов из клада более крупными размерами, формой отверстия и, в особенности, формой крюка. Тем не менее она наверняка относится вместе с ними к одному функциональному набору. Данное обстоятельство заставляет думать, что два найденных предмета также были приготовлены к помещению в тайник, но по какой-то причине туда не попали (либо оказались оставленными на дне подполья после извлечения из вскрытого тайника). В таком случае их появление в комплексе произошло еще до формирования нижнего горизонта.

Культурные напластования следующего горизонта 2 накапливались постепенно из отдельных «порций» грунта, бытовых отходов и, возможно, естественных намывов породы с поверхности. Судя по наличию вертикальной прослойки темно-серой и углистой супеси, прослеженной между слоями основного заполнения и массивом мешанного песка у стенки ямы, к моменту формирования горизонта еще сохранялись деревянные конструкции, которые удерживали песчано-щебневую засыпку по краям котлована от сползания вниз. Поэтому внутри периметра деревянных стен культурные напластования соответствующего горизонта ложились горизонтально, без характерного прогиба.

В числе находок из слоев горизонта стоит отметить предметы вооружения. Это четыре кольчужных кольца (1 целое и 3 фрагментированных) (рис. 2, 10–13 ) и две пули с необрубленными литниками (рис. 2, 19, 20 ). Последние имеют размеры и технологические особенности, характерные для боеприпаса к ручному огнестрельному оружию XVI–XVII вв. ( Двуреченский , 2005. С. 264–295). Также следует упомянуть перстень медного сплава с условно-стилизованным изображением человеческой фигуры на круглом щитке. Такие перстни имели широкое распространение в XVI в. Из слоя темно-коричневой супеси с углем, отложившегося на позднем этапе формирования горизонта, происходит обломок средневекового двустороннего костяного гребня.

Из бытовых предметов можно выделить массивный железный штырь с проушиной и миниатюрный сничный замок. Оба предмета залегали вплотную к южной материковой стенке ямы (штырь почти на дне, а замок – в прослойке темно-серой супеси, оставшейся от деревянной стены подполья). Такое положение заставляет предполагать, что они попали в комплекс еще до начала формирования горизонта 2 либо даже находились там до момента разрушения постройки. Штырь мог быть связан с какими-то конструктивными элементами постройки. Прочий вещевой материал из горизонта представлен разного рода гвоздями, железными звеньями цепей, обломками ножей и неопределимыми железными предметами.

К следующему горизонту 1 относится наибольший объем заполнения комплекса. Как показывает стратиграфия, данный горизонт формировался из отдельных слоев уже после того, как массив из песка и щебня, находившийся по краям котлована, ополз вниз, «сположив» стенки ямы. Основная масса обнаруженного вещевого материала, судя по отсутствию крупных предметов, попала в заполнение вместе с мусором. Предметы вооружения представлены двумя пулями с необрубленными литниками (рис. 2, 16), кольчужным кольцом (рис. 2, 8) и наконечником стрелы (рис. 2, 1). Пули имеют размеры и технологические особенности, характерные для боеприпаса к ручному огнестрельному оружию XVI–XVII вв. Наконечник стрелы относится к килевидным, с наибольшим расширением в середине нижней трети длины пера и вытянутой шейкой (тип 8 по О. В. Двуреченскому). Высота наконечника 70 мм, высота пера 55 мм, ширина пера 14 мм. Наконечники этого типа характерны для XVI в., но продолжают бытовать до середины следующего столетия (Двуреченский, 2015. С. 286–285. Рис. 11). В числе индивидуальных находок присутствует фрагмент печного терракотового изразца (перемычки). Наличие подобного предмета в яме 45 «сближает» материалы данного комплекса с общим кругом находок, характерным для исследованной части поселения. Встречены также три серебряные монеты: две копейки Михаила Федоровича и копейка Б. Ф. Годунова. Предметы мелкой медной пластики представлены нательным крестом, характерным для XVI в.

Более 80 % остальных находок относятся к железным бытовым предметам (различные гвозди, швейные иглы, обувные подковки, скобы, пробои). Здесь же обнаружено несколько фрагментов листовой меди.

Верхняя часть заполнения ямы (горизонт 1, субгоризонт 1) образовалась в несколько приемов на заключительном этапе формирования комплекса. Его основу составили крупные единовременные засыпки из костей домашних животных и залегавшего выше массива печной глины. Наличие остатков утилизированной печи косвенным образом свидетельствует об интенсивной хозяйственной деятельности, возобновившейся в этой части поселения. Здесь также присутствовали разноразмерные фрагменты кирпичей.

Находки из верхних слоев довольно разнообразны. К предметам вооружения относятся две пули (рис. 2, 17, 18 ) и два обломанных наконечника стрел. Один из них может быть отнесен к килевидным (рис. 2, 2 ), с наибольшим расширением в середине трети длины пера и вытянутой шейкой. Высота наконечника 70 мм, высота пера 55 мм, ширина пера 14 мм (тип 8 по Двуреченскому). Данный тип наконечников не сильно распространен. Аналогии ему известны по материалам Москвы и Епифанских слобод. Наконечники этого типа продолжают бытовать до середины XVII в. (Там же. С. 241). Имеются также четыре нумизматические находки: полушка и две копейки Михаила Федоровича и денга Ивана IV. Мелкая медная пластика представлена нательным крестом, относящимся ко второй половине XVII в. Из столярных инструментов был найден железный бурав. Наконец, при зачистке поверхности пятна ямы обнаружен обломок дужки медного сплава, сохранившийся конец которой был оформлен в виде головы дракона. Прочие находки, как и в предыдущих слоях, представлены гвоздями, швейными иглами, пробоями, обломами ножей, обувными подковками, скобами.

Массивы мешанного песка со щебнем и серой супесью, сосредоточенные по краям основного заполнения ямы, очевидно, представляли собой оползший грунт, изначально заполнявший пространство между стенками котлована и впущенным в него срубом. Из этого грунта также происходит некоторое количество керамики и индивидуальных находок (две железные пряжки, железная ларечная ручка, серебряная проволочная копейка Петра Алексеевича, обломок накладки медного сплава и т. д.). Упомянутые предметы (кроме серебряной монеты) либо попали в засыпку вместе с переотложенным культурным слоем, либо уже находились в яме и оказались среди песка и щебня из-за естественного смещения грунтов.

По итогам анализа комплекса можно заключить, что все части заполнения, за исключением самой нижней, сформировались путем постепенной засыпки ямы бытовыми отходами и перемешанным грунтом с окружающей территории. Придонная прослойка темно-серой и углистой супеси, очевидно, возникла сразу после либо в процессе гибели постройки. В дальнейшем накопление культурных слоев происходило с разной степенью интенсивности. Состав индивидуальных находок в общем соответствует вещевому материалу, происходящему с остальной исследованной территории селища. Судя по керамическому материалу, основное заполнение комплекса формировалось в XVII в. Причем присутствие некоторых образцов керамики, характерных для середины – второй половины XVII в., как в 1-м, так и во 2-м горизонте свидетельствует в пользу достаточно узкой датировки всего комплекса. С этим хорошо согласуется состав нумизма-тичесих находок. Из девяти монет шесть представлены серебряными копейками и полушкой Михаила Федоровича (пять происходят из горизонта 1 и еще одна обнаружена в отвале). Следует отметить, что на самой поверхности заполнения комплекса была обнаружена проволочная копейка Петра Алексеевича. Но она попала сюда уже после того, как яма полностью заполнилась. Таким образом, существование постройки допустимо отнести ко второй половине XVI в., а ее гибель – к периоду Смуты. Такую периодизацию косвенным образом подтверждает и датировка шлемов из клада со дна ямы. Вероятно, в первой половине XVII в. интенсивность накопления культурных остатков была невелика, что связано с низкой хозяйственной активностью в послесмутное время. Однако затем темпы существенно возрастают и в течение короткого временного промежутка яма полностью заполняется.

Итак, характерные форма, габариты и структура заполнения описанных комплексов позволяют видеть в них котлованы подполий жилых построек (яма 44 могла быть заглубленной частью постройки специализированного хозяйственного назначения). Содержащиеся в ямах керамический материал и индивидуальные находки позволяют отнести существование этих построек примерно к одному времени – последней трети XVI – началу XVII в. Заполнение обеих ям формировалось на протяжении XVII в.

Состав находок, включающий предметы вооружения в обоих комплексах, указывает на социальную принадлежность находившегося здесь дворовладе-ния. На основании упомянутых находок можно уверенно говорить о присутствии на поселении «воинских людей». Данный вывод подтверждается также наличием предметов снаряжения коня и всадника, обнаруженных на прилегающей исследованной территории: удила, шпора, подковы средневековой формы, подпружные пряжки. О бытовании (применении) стрелкового оружия свидетельствуют пули XVI–XVII вв. Особенно показательно в данном контексте открытие на дне ямы 45 вещевого кладового комплекса, содержавшего предметы вооружения и снаряжения. В свою очередь, выдающиеся размеры ямы 45 косвенным образом свидетельствуют о величине и нерядовом характере всей постройки, включая несохранившуюся наземную часть. Приведенные аргументы послужили основанием для интерпретации обоих объектов как составляющих единого комплекса двора вотчинника. Их общая планировка представляется достаточно очевидной (о конструктивной связи в отсутствие иных объектов говорить затруднительно). По всей видимости, двор с находившимся на нем хоромным строением не пережил лихолетья «московского разорения». В дальнейшем его территория уже не застраивалась и служила для утилизации бытовых отходов.

Таким образом, раскопки затронули чрезвычайно интересную часть памятника, содержащую важную информацию для исследователей культуры и быта русского поместного дворянства XVI – начала XVII в. Вся совокупность полученных данных позволяет говорить о выявлении яркого материального свидетельства, относящегося к периоду Смутного времени.

Список литературы Комплекс усадьбы вотчинника из раскопок селища Игнатьево 2 в Подмосковном Звенигороде

- Алексеев А. В., 2017. Церковные древности Звенигородской земли. Звенигород: Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. 224 с.

- Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII-XIX вв. М.: ИА РАН, 2009. 521 с. (Материалы охранных исследований; т. 12.)

- Бохан Ю. Н., 2008. Шеломы «русского» типа из Мстиславля//Военная археология: сб. материалов семинара при Государственнном историческом музее. Вып. 1. М.: Квадрига. С. 124-128.

- Векслер А. Г., Двуреченский, О. В., 2000. Комплекс вещей из сооружения первой половины XVII века на Китайгородском подворье Троице-Сергиева монастыря//Археологические памятники Москвы и Подмосковья. Ч. 3. М. С. 166-181. (Труды Музея истории и реконструкции Москвы; вып. 10.)

- Гордеев Н. В., 1954. Русский оборонительный доспех//Государственная Оружейная палата Московского кремля. М.: Искусство. С. 63-114.

- Двуреченский О. В., 2005. Боеприпас для ручного огнестрельного оружия Московской Руси конца XV -начала XVIII вв.//АП. Вып. 2. М.: ИА РАН. С. 264-295.

- Двуреченский О. В., 2015. Холодное оружие Московского государства XV-XVII века. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 497 с.

- Кирпичников. А. Н., 1976. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. Л.: Наука. 104 с.

- Лаврентьев А. В., 2014. Принадлежал ли Ивану Грозному «шлем Ивана Грозного»?//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. № 2. С. 92-111.