Комплекс вооружения XIII–XV вв. из некрополя Альт-Велау

Автор: Денисов С. А., Валуев А. А., Скворцов К. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Вооружение и конское снаряжение

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются предметы вооружения, найденные в ходе исследования некрополя Альт-Велау и позволяющие охарактеризовать материальную культуру, связанную с военной службой пруссов Тевтонскому ордену. Для этой цели изучены состав и морфологические особенности 140 предметов, найденных в 63 погребениях XIII–XV вв., а также в пахотном горизонте и относящихся преимущественно к наступательному вооружению (мечи, копья, дротики, топоры, булава, кинжалы). В их составе наблюдается постепенный отказ от богато украшенных «парадных» предметов вследствие уравнения статусов знати и рядовых общинников, а также обращение к компактным видам оружия (копьям и кинжалам), пригодным для использования в легкой коннице. При этом морфологические изменения копий (удлинение и сужение лезвия для борьбы с броней) свидетельствуют о принятии пруссами новых явлений в военном деле.

Вооружение, некрополь, пруссы, Тевтонский орден, знать, меч, топор, копье.

Короткий адрес: https://sciup.org/143173940

IDR: 143173940 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.263-280

Текст научной статьи Комплекс вооружения XIII–XV вв. из некрополя Альт-Велау

В 1993, 1996–2001 гг. сотрудники Калининградского отряда Балтийской археологической экспедиции Института археологии РАН1 (руководитель – А. А. Валуев) исследовали некрополь Альт-Велау, расположенный вблизи поселка Знаменск (Гвардейский район Калининградской области). В ходе раскопок изучена площадь 1203 кв. м и обнаружены 372 захоронения, расположенные при христианской церкви и совершенные по обряду ингумации в XIII–XVII вв.

Функционирование некрополя связано с замком Вилов (Альт-Велау, быв. нем. Alt-Wehlau), который был построен в 1255 г. воинами из этнотерритори-альных общностей надровов, скаловов и судовов у слияния рек Алле и Прегель для предотвращения орденских походов на Восток. Через непродолжительное

1 Руководство Балтийской археологической экспедицией Института археологии РАН осуществлял д. и. н. В. И. Кулаков.

время нобиль Тирско, который командовал отрядом, защищавшим крепость, перешел на сторону противника, после чего Вилов стал орденским замком ( Peter de Dusburg , 1861. S. 92–93. № 73; S. 131. № 175). Укрепление утратило свое стратегическое значение в начале XIV в., когда орденская администрация возвела новый замок на южном берегу Прегеля ( Бахтин , 2005. С. 61). Рядом с опустевшим Альт-Велау сохранилась одноименная деревня (быв. нем. Alt-Wehlau, Kreis Wehlau), которая упоминается в орденской грамоте от 14 ноября 1361 г. Согласно этому документу, верховный маршал Иоанн Шиндекопф (1359–1370) пожаловал местному жителю Клаусу в наследственное владение таверну, мельницу с прилегающим к ней лугом и 6 моргенов сада, расположенного рядом с кирхой. Также, согласно документу, Клаус имел право использовать близлежащие выгонные земли совместно с жителями деревни Опин (быв. нем. Oppen, Kreis Wehlau). За полученное владение он и его наследники были обязаны ежегодно выплачивать 4 марки и половину курицы ( Preussisches Urkundenbuch , 1969–1975. S. 587. № 1031). Деревня Альт-Велау существовала до XVIII в., когда перешла в собственность графов фон Шлибен и стала усадьбой ( Валуев , 2006. С. 141).

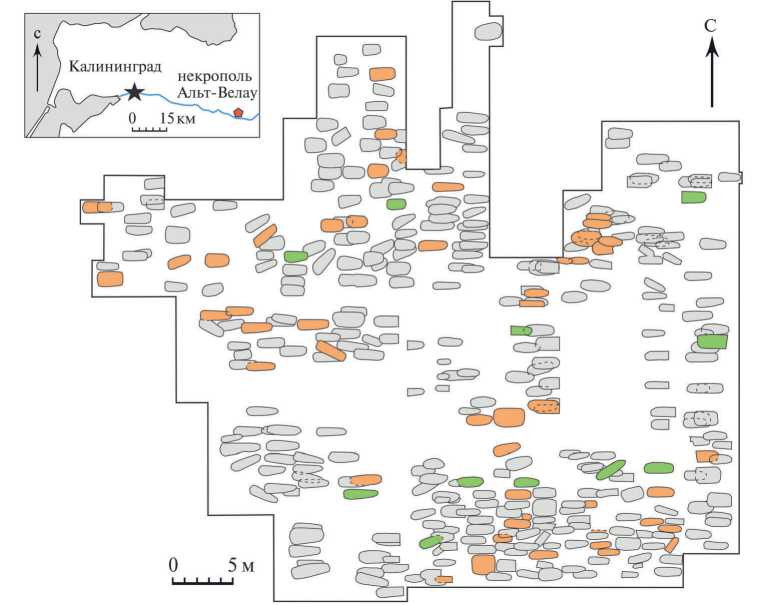

Из 372 исследованных захоронений 63 представляли собой мужские погребения, содержавшие в составе инвентаря предметы вооружения (мечи, копья, дротики, топоры, кинжалы и щит), датируемые серединой XIII – началом XV в. (рис. 1). Вследствие расположения в закрытых комплексах эти находки позволяют охарактеризовать материальную культуру, которая была связана с военной службой пруссов, участвовавших в орденских кампаниях против соплеменников и Великого Литовского княжества в XIII–XIV вв. ( Peter de Dusburg , 1861. S. 172. № 292; S. 175–176. № 308; S. 183. № 331; S. 189–190. № 351; Гудавичюс , 2005. С. 142, 145–147, 152). Военные обязанности прусских сторонников Ордена известны по письменным источникам: разведка, рейды на территорию противника, командование гарнизонами небольших крепостей ( Peter de Dusburg , 1861. S. 131. № 175; S. 162. № 266; S. 172. № 292; Wigand von Marburg , 1863. S. 607). Однако для определения материального обеспечения данной службы необходимо обратиться к составу и морфологическим особенностям вооружения, используемого для ее целей.

Данная часть материальной культуры пруссов не раз оказывалась в центре внимания исследователей, однако рассматривалась применительно к более раннему периоду XI–XII вв. ( Седов , 1987. С. 401–403; Кулаков , 1990. С. 31–33; 1994. С. 45–47). Оружие XIII–XIV вв. изучалось преимущественно по письменным и иконографическим источникам, основываясь на которых, исследователи сделали вывод об использовании пруссами обоюдоострых мечей, копий, дротиков, конусовидных шлемов с бармицей, щитов-павез и ламилларных доспехов ( Aścik , 1968. S. 225; Кулаков , 1994. С. 130; Nowakowski , 1994. P. 45, 54–56, 65–67; Кулаков , 2003. С. 184–185; Kwiatkowski , 2016. S. 187–189, 352, 358, etc.). Отдельно подчеркивалось польское и русское влияния на данный состав, обусловленное торговыми и политическими контактами ( Aścik , 1968. S. 225; Biskup, Labuda , 1988. S. 160; Кулаков , 2003. С. 185; Широухов , 2014. С. 393–408). В то же время систематический анализ археологических находок, позволяющий проследить развитие перечисленных типов вооружения, не проводился.

Рис. 1. План расположения погребений в некрополе Альт-Велау (раскопы 1993, 1996–2001 гг.). Зеленым цветом выделены погребения знатных воинов.

Оранжевым цветом отмечены рядовые воинские захоронения

В свою очередь, некрополь Альт-Велау рассматривался в предшествующих исследованиях преимущественно как памятник, носящий черты языческого обряда с элементами христианской традиции, что указывало на синкретичность религиозных представлений оставившего его населения. В этом контексте особое внимание уделялось украшениям (шейным гривнам и поясным наборам) и декорированному оружию, которые свидетельствовали о высоком социальном статусе их владельцев и позволяли говорить о существовании указанной традиции в среде местной элиты ( Кулаков, Валуев , 1995. С. 29–33; 1999. С. 85; Валуев , 2003. С. 107; 2006. С. 136–140; Кулаков , 2017. С. 147–150).

Общее число вооружения, найденного в некрополе, составило 140 предметов, более половины из которых (84) были обнаружены в погребениях. Почти все предметы относятся к наступательному оружию: мечи (а также наконечники ножен, найденные в пахотном горизонте), копья, дротики, кинжалы, топоры и булава. Защитное вооружение представлено только одним фрагментом щита. Прежде чем перейти к характеристике перечисленного оружия, рассмотрим его состав, расположение в комплексах и ритуальную обработку как признаки, демонстрирующие сохранение или смену погребального обряда. При этом используем следующие типологии предметов: для копий, дротиков и топоров – системы М. Атгазиса (Atgāzis, 2019. L. 36–62, 105–130) с дополнениями из типологии А. Н. Кирпичникова (Кирпичников, 1966б. С. 48), для мечей и наконечников ножен – типологии В. Казакявичуса (Kazakevičius, 1996; 1998. P. 287–332), для кинжалов – систему Р. Брузиса (Брузис, 2013), для булавы и умбона – типологии А. Н. Кирпичникова (Кирпичников, 1966б. С. 47–57; 1971. С. 33–40). Данные системы классификации выбраны как наиболее близкие к средневековой материальной культуре пруссов.

Всего в составе погребального инвентаря были обнаружены 57 наконечников копий (типы D и G группы 3, тип B группы 2), 13 наконечников дротиков (типы D и G группы 3, тип D группы 1), 4 меча (типы Z и с дисковидным навер-шием), 6 кинжалов (вариант А4), 2 топора (типы II и V), булава (тип II) и умбон от щита (тип I). Их распределение в комплексах представлено в табл. 1. В большинстве погребений (40 комплексов, 63 % от общего числа) находился только один наконечник копья или дротика. Такие захоронения датируются XIII – началом XV в. В 17 погребениях (27 % от общего числа) копье сопровождалось в инвентаре 1–3 предметами: копьями, дротиками, мечами, кинжалами, топорами, булавой или щитом. Копья, дротики, меч или щит присутствовали в захоронениях XIII – начала XIV в., а кинжал, топор или булава – в комплексах XIII – начала XV в. В 6 комплексах (10 % от общего числа) представлено по одному мечу (погребения XIII–XIV вв.) или кинжалу (захоронения XIII – начала XV в.).

Таблица 1. Состав оружия в воинских погребениях

|

Состав и количество вооружения |

Число погребений |

Датировка комплексов |

|

1 копье / дротик |

40 |

XIII–XV вв. |

|

2–3 копья или дротика |

9 |

XIII – начало XIV в. |

|

копье и меч |

1 |

XIII – начало XIV в. |

|

копье и топор |

2 |

конец XIII – конец XIV в. |

|

копье и кинжал |

2 |

середина – конец XIV в. |

|

копье и булава |

1 |

середина – конец XIV в. |

|

копье, дротик и умбон |

1 |

середина – конец XIII в. |

|

2 копья, дротик и кинжал |

1 |

XIII в. |

|

кинжал |

3 |

конец XIII – начало XV в. |

|

меч |

3 |

XIII – начало XIV в. |

Исходя из данного распределения, можно выявить следующие особенности использования оружия в погребальном инвентаре. Прежде всего следует отметить, что наиболее распространенным атрибутом погребений является наконечник копья или дротика, который присутствовал в 89 % всех комплексов. В ряде погребений данные предметы сопровождались мечом или щитом, что прослеживается до начала XIV в. Более устойчивой традицией стало дополнение наконечника копьем, дротиком, кинжалом, топором или булавой, что выявлено на всем протяжении существования воинских захоронений. Аналогичное соотношение вида оружия и датировки комплексов прослеживается и в тех погребениях, которые содержали только меч или кинжал.

Расположение оружия в погребениях представлено в табл. 2. Как видно, большинство наконечников копий и дротиков (40 предметов из 69, 58 % от общего числа) расположено в районе ног индивидов (бедренные, берцовые кости, колени и стопы), меньшая часть предметов находились в районе черепов (13 наконечников, 19 % от общего числа), а также груди, живота, таза, плеча и предплечий (16 предметов, 23 % от общего числа). Во всех трех случаях исследуемые комплексы датируются XIII – концом XIV / началом XV в., что говорит об устойчивой традиции расположения рассматриваемых предметов. Аналогичная ситуация прослеживается для мечей, расположенных в районе бедренных или берцовых костей, а также кинжалов, обнаруженных около бедренных костей.

Таблица 2. Расположение оружия в погребениях

|

Вид предмета |

Расположение |

Число предметов |

Датировка комплексов |

|

копье/дротик |

череп |

13 |

XIII – начало XV в. |

|

плечо |

3 |

XIII в. |

|

|

предплечье |

4 |

XIII – конец XIV в. |

|

|

грудная клетка |

2 |

XIII – первая четверть / середина XIV в. |

|

|

живот |

3 |

середина XIV – начало XV в. |

|

|

таз |

4 |

XIII в. |

|

|

бедренные кости |

11 |

XIII – конец XIV в. |

|

|

колено |

5 |

XIII – первая четверть XIV в. |

|

|

берцовые кости |

16 |

XIII – конец XIV в. |

|

|

стопа |

8 |

XIII – конец XIV в. |

|

|

кинжал |

бедренные кости |

6 |

XIII – начало XV в. |

|

меч |

бедренные кости |

2 |

XIII в. |

|

берцовые кости |

2 |

XIII – начало XIV в. |

|

|

топор |

череп |

1 |

конец XIII – начало XIV в. |

|

живот |

1 |

середина – конец XIV в. |

|

|

умбон |

таз |

1 |

XIII в. |

|

булава |

стопа |

1 |

середина – конец XIV в. |

Ритуальное уничтожение оружия наблюдается в 5 погребениях, датируемых XIII в., и в 6 комплексах, относящихся к XIV–XV вв. Семь наконечников копий согнуты под углом 30–90 градусов (еще один предмет сломан) и/или обожжены (рис. 2: 4 ; Валуев , 1994. С. 6. Рис. 30 б ; С. 70. Рис. 33 а ; 1997. С. 45. Рис. 107; С. 51. Рис. 127; 1998. С. 9. Рис. 39; С. 17. Рис. 75; 2001. С. 16– 17. Рис. 57: 37–38 . Рис. 127: 40–41 . Рис. 135). Два меча разбиты на фрагменты и обожжены ( Валуев , 1997. С. 51. Рис. 127; 1998. С. 24–25. Рис. 98). Существование данной практики у пруссов зафиксировано в хронике Петра из Дусбурга ( Peter de Dusburg , 1866. S. 54. № 5) и имеет ближайшие аналоги в памятниках Скандинавии VIII–XI вв. ( Валуев , 1998. С. 37). Сохранение этого обычая до начала XV в. свидетельствует об устойчивом характере религиозных представлений в среде местного населения.

Состав, расположение и ритуальная обработка оружия говорят об устойчивой традиции захоронения воинов, которая отражала при этом социально-имущественную дифференциацию, существовавшую в прусском обществе в XI– XII вв. ( Седов , 1987. С. 403; Biskup, Labuda , 1988. S. 76–78; Кулаков , 1990. С. 46). В исследуемом некрополе можно выделить следующие погребения, инвентарь которых свидетельствует о высоком социальном статусе индивидов (рис. 1):

-

1) погребение 21, датируемое серединой – концом XIV в. Среди инвентаря были обнаружены: наконечник копья типа D группы 3 по типологии М. Атгазиса, 20 бронзовых накладок, украшенных ромбовидным и крестообразным точечным орнаментом, две бронзовые седельные пряжки, язычки которых украшены головками драконов, бронзовое кольцо с заходящими концами и остатками деревянного стержня, еще одно бронзовое кольцо с обоймицей, бронзовая квадратная накладка, пара железных шпор ( Валуев , 1994, С. 27–28. Рис. 97, 99–103):

-

2) погребение 94 (раскоп 4), датируемое серединой XIII в. Среди инвентаря обнаружен обоюдоострый меч со стержневидным перекрестием и дисковидным бронзовым навершием рукояти (тип с дисковидным навершием по классификации В. Казакявичуса). У перекрестия меча имеются клейма со схематичными изображениями предположительно козла/косули и кабана/лошади, сделанные плакировкой с помощью серебряной проволоки. Меч имеет крестовину изогнутой формы. Помимо этого, в комплексе был найден наконечник копья типа G группы 3 по классификации М. Атгазиса ( Валуев , 1997. С. 51. Рис. 125–127);

-

3) погребение 131, датируемое первой четвертью XIV в. В комплексе найдены наконечник копья (тип G группы 3 по классификации М. Атгазиса) и «парадный» пояс из железных деталей, плакированных серебром, медью и бронзой ( Валуев , 1998. С. 16–17. Рис. 72, 73);

-

4) погребение 150, датируемое XIII в. Среди инвентаря обнаружен обоюдоострый меч, который имеет стержневидное перекрестие и дисковидное бронзовое навершие рукояти (тип с дисковидным навершием по классификации В. Казакявичуса). Помимо меча, в погребении обнаружены бронзовая коробка с геометрическим орнаментом (предположительно реликварий) и железная пряжка с оловянным покрытием (Там же. С. 23–24, 37. Рис. 94–96);

-

5) погребение 157, датируемое серединой – концом XIII в. В нем обнаружен меч (тип Z по классификации В. Казакявичуса), навершие рукояти и перекрестие

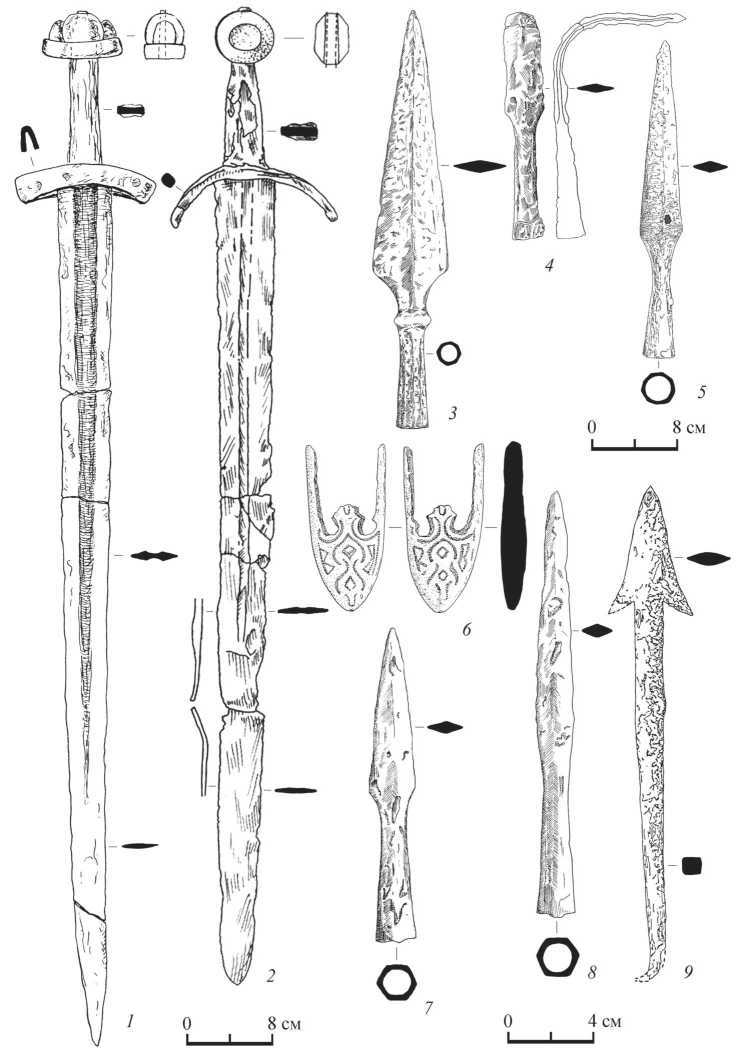

Рис. 2. Вооружение из некрополя Альт-Велау 1, 2 – мечи; 3–5 – копья; 6 – наконечник для ножен; 7–9 – дротики которого украшены серебряной плакировкой. Помимо меча, в погребении найден серебряный перстень с заходящими концами (Валуев, 1999. С. 7–8. Рис. 13–15);

-

6) погребение 161, датируемое началом – первой четвертью XIV в. В комплексе обнаружены наконечник копья (тип G группы 3 по классификации М. Атгазиса), поясная сумка западноевропейской работы с орнаментированными бронзовыми накладками и застежками, а также парадный пояс из железных деталей, плакированных серебром, медью и бронзой. На пряжке пояса изображены щит с символом Тевтонского ордена (черный крест в белом поле) и фигура жертвенного козла (Там же. С. 10–11. Рис. 45–51);

-

7) погребение 172, датируемое серединой – концом XIII в. В захоронении найдены наконечник копья (тип D группы 3 по классификации М. Атгазиса), плетеный серебряный перстень с заходящими концами и фрагменты рукояти нагайки (Там же. С. 18. Рис. 86–89);

-

8) погребение 182, датируемое серединой – концом XIII в. Содержит фрагмент умбона от щита, плакированный серебром, бронзой и медью, наконечник копья (тип G группы 3 по классификации М. Атгазиса) c тремя декоративными валиками, наконечник дротика (тип D группы 3 по той же классификации) и бронзовую пряжку с фигурной рамкой (Там же. С. 29. Рис. 145–148);

-

9) погребение 200, датируемое концом XIII – началом XIV вв. В нем обнаружено дисковидное навершие меча, украшенное с обеих сторон плакировкой золотом в виде геральдической лилии (Там же. С. 40. Рис. 200–202);

-

10) погребение 225, относящееся к середине – концу XIV в. Инвентарь погребения содержит наконечник копья (тип G группы 3 по классификации М. Ат-газиса), кинжал в кожаных ножнах, украшенных прорезным геометрическим орнаментом и завершающихся бронзовым наконечником, а также фигурную комбинированную пряжку и кошелек с пятью серебряными орденскими бракте-атами ( Валуев , 2000. С. 26. Рис. 63–66);

-

11) погребение 278, датируемое концом XIII – началом XIV в. В захоронении обнаружены наконечник копья (тип D группы 3 по классификации М. Атгази-са), каменный молот (ритуальный жезл или, возможно, символ власти), бронзовая пряжка, бронзовый псевдовитой перстень, кольцо из бронзы со спаянными концами и линейным орнаментом и железный нож ( Валуев , 2001. С. 15–16, 73. Рис. 50, 51);

-

12) погребение 312, датируемое серединой – концом XIV в. В составе погребального инвентаря найдены наконечник копья (тип D группы 3 по классификации М. Атгазиса) и булава из белого металла (Там же. С. 43–44. Рис. 144).

Как видно, основная часть захоронений (9 из 12) датируется XIII – первой четвертью XIV в. Учитывая высокий социальный статус погребенных, отразившийся в инвентаре, можно предположить, что исследуемые комплексы принадлежат представителям старой родовой знати, витингам, перешедшим на сторону Ордена во второй половине XIII в. и участвовавшим в военных кампаниях против соплеменников и Великого Литовского княжества. Согласно традиции, им было необходимо сохранить свое высокое положение в загробном мире, чем объясняется состав инвентаря, в который входят богато украшенные или редкие бытовые предметы и вооружение ( Peter de Dusburg , 1866. S. 54. № 5; Кулаков , 1990. С. 31). Набор «парадных» предметов дополняется во многих комплексах

(в 9 из 12) наконечниками копий и дротиков, не содержащими украшений и предназначенными для выполнения прямых функций оружия. Постепенное исчезновение «парадных» вещей в воинских захоронениях во второй половине XIV в. связано с инкорпорированием пруссов в социально-экономическую систему Орденского государства на положении условных землевладельцев, что влекло за собой отмирание прежней дифференциации местного общества и ее отличительных признаков в погребальном обряде.

Рассмотрим далее морфологические особенности исследуемого вооружения, дополнив предметы из закрытых комплексов находками из разрушенных погребений, которые были собраны в пахотном горизонте.

Копья и дротики

Общее число наконечников копий, обнаруженных в ходе исследования некрополя, составило 95. Из них к типу D группы 3 относились 38 предметов, к типу G группы 3 – 53 предмета, к типу B группы 2 – 2 предмета (классификация М. Атгазиса), еще в двух случаях тип неопределим. Первый из указанных типов характеризуется лезвием ромбической формы с ромбическим сечением и круглой втулкой ( Atgāzis , 2019. L. 54–55). К нему морфологически близок тип G группы 3, который отличается наличием граненой втулки (рис. 2: 3–5 ; Ibid. L. 57–59). Копья типа D группы 3 были широко распространены в Балтийском регионе и Восточной Европе в IX–XIII вв., а копья типа G группы 3 – в XII– XIV вв. ( Кирпичников , 1966б. С. 12–14; Ruttkay , 1976. S. 299, 301; Кулаков , 1994. С. 45). Наконечники типа B группы 2 имеют перо листовидной формы с миндалевидным сечением и четко выраженную границу между пером и втулкой ( Atgāzis , 2019. L. 43–44). Данные предметы представлены в Прибалтике и Восточной Европе в XI–XIII вв. ( Кирпичников , 1966б. С. 14–15; Ruttkay , 1976. S. 299, 301; Кулаков , 1990. С. 31–32; 1994. С. 46; Atgāzis , 2019. L. 43–44).

Типы D группы 3 и B группы 2 найдены в погребениях XIII–XIV вв., а тип G группы 3 – в комплексах XIII–XV вв., что расширяет хронологические рамки их бытования. При этом копья типов D и G группы 3 имеют сходный размер лезвия и втулки. Так, копья типа D имеют лезвие 10,2–29,6/1,5–7/0,5–1,5 см (Валуев, 2000. С. 45. Рис. 119: 66–67. Рис. 190; 2002. С. 16. Рис. 66: 16–17. Рис. 69: 33–34. Рис. 121) и втулку 5,7–13/0,8–3,3 см (Валуев, 1999. С. 48. Рис. 222; 2001. С. 10–11. Рис. 33; С. 55. Рис. 196; 2002. С. 16–17. Рис. 69). Копья типа G группы 3, в свою очередь, имеют лезвие 10,4–34/1,5–7,5/0,5–1,3 см (рис. 2: 3–5; Валуев, 1997. С. 32–33. Рис. 30; С. 20–21. Рис. 55; 1999. С. 18. Рис. 88; С. 21. Рис. 118; С. 46. Рис. 236; 2000. С. 45. Рис. 118) и втулку 5,4–14,3/1,3–3,4 см (Валуев, 1998. С. 17. Рис. 75; 1999. С. 21. Рис. 118; 2000. С. 45. Рис. 119; 2001. С. 69. Рис. 247). Среди рассматриваемых наконечников преобладают формы с узким пером: в типе D группы 3 они составляют 66 % (25 из 38 предметов), а в типе G той же группы – 72 % от общего числа (38 из 53 предметов). Уменьшение ширины наконечника было необходимо для борьбы с броней, ставшей к XIV в. более мощной по сравнению с предшествующим периодом, что является общеевропейской тенденцией (Кирпичников, 1966б. С. 12). Указанная тенденция привела также к использованию узких наконечников типа B из группы 2, прослеживаемых в двух погребениях. Наконечники имеют лезвия размером 14,7/2,3/0,7 см и 19,3/2,3/0,6 см и, соответственно, втулки – 10,7/1,5–2,5 см и 10,2/2,4 см (Валуев, 1999. С. 38. Рис. 180; 2002. С. 18–19. Рис. 76). Обращает на себя внимание увеличение длины лезвия рассматриваемых предметов относительно традиции предшествующего периода, что было, вероятно, также необходимо для борьбы с броней.

Общее число дротиков составляет 23. Их основная часть представлена типами D и G группы 3, к которым относятся соответственно 12 и 7 предметов (рис. 2: 7–8 ). По форме, датировке и распространению данные наконечники аналогичны наконечникам копий, принадлежащим к тем же категориям. Меньшая часть предметов (4 наконечника) относится к типу D группы 2, который характеризуется удлиненным пером ромбического сечения с двумя нижними заточенными углами и черешком квадратного сечения (рис. 2: 9; Atgāzis , 2019. L. 41). Такие двушипные наконечники и их модификации с втулкой были распространены в Прибалтике и Восточной Европе в IX–XIII вв. ( Кирпичников , 1966б. С. 17; Ruttkay , 1976. S. 299, 303; Кулаков , 1990. С. 32; 1994. С. 46; Atgāzis , 2019. L. 41).

Дротики типов D и G группы 3 обладают сходным размером. Первые из них имеют лезвие 8,5–11,8/1,7–2,3/0,5–0,9 см и втулку 5,1–9,5/1,5–2,3 см ( Валуев , 1998. С. 35. Рис. 172; 1999. С. 13. Рис. 64; С. 15. Рис. 74, 75; С. 37–38. Рис. 194; 2001. С. 37–38. Рис. 127). Размер лезвий у наконечников типа G группы 3 составил 8,4–14/1,7–2,2/0,6–0,7 см, втулок – 6,7–7,3/1,7–1,9 см (рис. 2: 7–8 ; Валуев , 1999. С. 9–10. Рис. 44: 21 . Рис. 119: 29 . Рис. 148). Иную характеристику имеют наконечники типа D группы 2, снабженные шипами и предназначенные не только для войны, но и для охоты ( Кирпичников , 1966б. С. 21). Они имеют лезвие 3,8–6,1/1,7– 4,2/0,4–0,7 см и черешок 9,7–18,5/0,9–1,4/0,5–1,4 см (рис. 2: 9 ; Валуев , 1997. С. 46. Рис. 116; 1998. С. 27. Рис. 112; 2001. С. 55. Рис. 198; 2002. С. 12. Рис. 54).

Основная часть дротиков представлена в погребениях, датируемых XIII в. В комплексах более позднего времени данное оружие встречается редко, только в 6 погребениях, датируемых XIV в. Эта ситуация позволяет сделать вывод о постепенном прекращении использования дротиков в XIV в. и замене их на копья типов D и G группы 3. Именно копья (лат. lancea) упоминаются в хрониках и орденских грамотах XIV в. в качестве колюще-метательного оружия пруссов и литвинов ( Peter de Dusburg , 1866. S. 87–88. № 66; 107. № 104; 129–130. № 169 170; Wigand von Marburg , 1863. S. 581. № 91; Preussisches Urkundenbuch , 1909. S. 39. № 73; S. 121–122. № 144–145), в то время как дротик (лат. lancealus) упоминается в этом качестве значительно реже ( Wigand von Marburg , 1863. S. 583. № 92).

Мечи

В общей сложности в некрополе были обнаружены 6 обоюдоострых мечей, относящихся к XIII – началу XIV в. (рис. 2: 1–2). При этом 2 предмета относятся к типу Z по классификации В. Казакявичуса (рис. 2: 1; Валуев, 1999. С. 7–8. Рис. 33; 2001. С. 69. Рис. 248; Kazakevičius, 1996. P. 74–78), 2 – к типу мечей с дисковидными навершиями по той же классификации (рис. 2: 2; Валуев, 1997. С. 51. Рис. 127; 1998. С. 24–25. Рис. 98; Kazakevičius, 1996. P. 89–91), еще 2 меча представлены фрагментом лезвия и навершием (Валуев, 1997. С. 46. Рис. 109; 1999. С. 40. Рис. 202).

Мечи типа Z имеют трехчастное бронзовое или железное навершие рукояти, прямое или изогнутое перекрестие. Данное оружие использовалось в Балтийском регионе и в Древней Руси в XI–XIII вв. ( Кирпичников , 1966а. С. 53–54; Kazakevičius , 1996. P. 74–78; Atgāzis , 2019. L.114). В свою очередь, мечи, имеющие круглое навершие рукояти, прямое или изогнутое перекрестие, были распространены в Прибалтике и Древней Руси преимущественно в XII-XIII вв. ( Кирпичников , 1966а. С. 55; Kazakevičius , 1996. P. 89–91; Tomsons , 2018. L. 109–112).

Размеры мечей варьируются в зависимости от типа, к которому они относятся. Первый из мечей типа Z имеет лезвие 81,2/5/0,3–1 см, крестовину 16,5/2,6–13,2/0,7–3,6 см, второй меч имеет лезвие 86,5/5,9/0,66–1,32 см и крестовину 16,5/2–12,2/1,32–5,9 см. Лезвие первого меча с дисковидным навершием имеет размер 86,4/6,3/0,4–0,5 см, крестовину – 18,5/2,6–18/1,8–3,6 см. Второй меч имеет лезвие 87,8/7,2/0,5–0,9 см и крестовина 19,4/2,7–18/1,4–3,6 см. Как видно, мечи типа Z имеют более узкие лезвие и крестовину, чем мечи с дисковидными навершиями.

Большинство мечей (5 из 6 предметов) украшены серебром, золотом или бронзой, что говорит об их функциях «парадного» вооружения, подчеркивающего высокий социальный статус владельца.

Наконечники ножен

В составе пахотного горизонта были обнаружены 2 цельнолитых наконечника от ножен мечей, датируемые XIII в. и происходящие из разрушенных погребений (рис. 2: 6 ; Валуев , 1997. С. 45. Рис. 109; 2002. С. 36-37. Рис. 130). Размеры первого предмета составляют 7,6/4/1,6 см, второго – 7,9/3,9/1,2 см. Оба наконечника относятся к типу Vb по классификации В. Казакявичуса, имеющему две длинные боковые штанги и центральный выступ в виде проросшего ростка ( Kazakevičius , 1998. P. 308–310). С обеих сторон каждого предмета имеется изображение мирового дерева. Внутри наконечника были найдены остатки ножен, представлявших собой деревянную конструкцию, обтянутую кожей. Наконечники данного типа были широко распространены в Прибалтике в XII–XIV вв. ( Кулаков , 1990. С. 31; 1994. С. 45; Широухов , 2011. С. 188. Рис. 14; Tomsons , 2018. L. 160–162) и в случае с погребениями в Альт-Велау дополняли «парадное» вооружение.

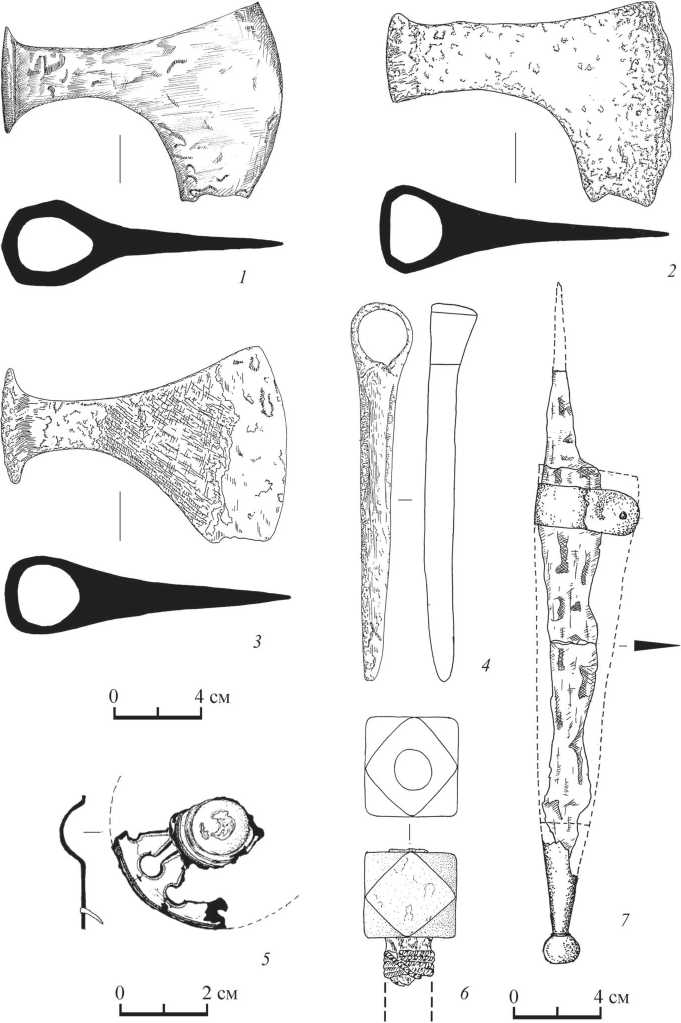

Топоры

Данный вид оружия представлен 5 предметами, 2 из которых обнаружены в закрытых комплексах конца XIII – XIV в., а 3 были найдены в пахотном горизонте. Первый из них имеет изогнутое, оттянутое вниз лезвие, две пары боковых щековиц и удлиненный вырезной обух (рис. 3: 2; Валуев, 2001. С. 51. Рис. 179) и относится к типу II по классификации М. Атгазиса (Atgāzis, 2019. L. 108). Его размер составляет 12/8,9/2,4/2,6 см. К нему морфологически близки три других предмета, имеющие аналогичное по форме лезвие и отличающиеся отсутствием длинных щековиц, место которых занимают два мысовидных выступа (рис. 3: 1, 3; Валуев, 1999. С. 14–15. Рис. 70; 2002. С. 7–9. Рис. 26, 47). Топоры данной формы относятся к типу V по классификации М. Атгазиса (Atgāzis, 2019. L. 108). Размеры предметов (по длине, ширине, толщине лезвия и отверстию обуха) составляют: 13,8/2,4–9,1/2,5/2,7–3,8 см, 13,5/3,1–9,6/2,9/2,5–3,3 см и 13/2,3–9,2/2,9/2,9 см. Оружие указанных типов было распространено в Прибалтике в XI–XIV вв. (Кулаков, 1994. С. 46–47; Atgāzis, 2019. L. 128), а в Древней Руси – в XI–XIII вв. (Кирпичников, 1966б. С. 36–37; Возный, 2014. С. 59). Рассматриваемые топоры имеют широкое лезвие и отверстие обуха овальной или полукруглой формы, что связано, вероятно, с использованием топора не только как оружия, но и как инструмента в хозяйстве землевладельца (Кирпичников, 1966б. С. 36, 43–44). Еще один топор принадлежит к типу клевцов, которые предназначались для нанесения колющего удара, пробивающего доспехи (Там же. С. 48). Острие топора имеет шестигранную форму, его размеры составляют 16,7/1–2,1/2/3 см. Данное оружие датируется XIV–XV вв. (рис. 3: 4; Валуев, 2002. С. 9. Рис. 27).

Булава

Булава, найденная в погребении середины – конца XIV в., обладает формой куба с усеченными гранями (рис. 3: 6 ; Валуев , 2001. С. 43–44. Рис. 144) и относится к типу II по классификации А. Н. Кирпичникова ( Кирпичников , 1966б. С. 48), распространенному в Пруссии в X–XIII вв. ( Кулаков , 1990. С. 33), а в Древней Руси – в XII–XIII вв. ( Кирпичников , 1966б. С. 48; Возный , 2014. С. 60). Предмет имеет размеры 4,6/4,3/3,7 см, отверстие для рукояти диаметром 1,6–1,8 см и изготовлен из металла белого цвета, что говорит о нем как вооружении, подчеркивавшем высокое социальное положение владельца. Обнаружение булавы в погребении, датируемом серединой – концом XIV в., расширяет хронологические рамки бытования данного вида оружия.

Кинжалы

Всего в некрополе было найдено 8 однолезвийных кинжалов: 6 в погребениях XIII – конца XIV в. (рис. 3: 7 ; Валуев , 1994. С. 19–20. Рис. 77 г ; 1997. С. 22–23. Рис. 60; С. 26–27. Рис. 47; 2000. С. 25–26. Рис. 64; 2001. С. 27–28. Рис. 93, 96) и 2 в составе пахотного горизонта ( Валуев , 1997. С. 46. Рис. 116; 1999. С. 46. Рис. 239). Предметы имеют кровосток на одной стороне массивного лезвия, вершина которого скошена под углом 12–22 градуса, и относятся к варианту А4 по типологии Р. Брузиса ( Брузис , 2013. С. 10, 18). В Прибалтике кинжалы данного типа используются в XI–XV вв. ( Кулаков , 1990. С. 33, 74;

Рис. 3. Вооружение из некрополя Альт-Велау 1–4 – топоры; 5 – умбон щита; 6 – булава; 7 – кинжал

Брузис , 2013. С. 10). Предметы имеют лезвия 11,9–18,2/2–2,8/0,2–0,5 см и черешки 6,1–11,8/0,3–1,9/0,3–0,5 см.

Щит

Умбон от щита обнаружен в погребении 182, датируемом серединой – концом XIII в., и имеет округлую в плане форму и диаметр 9 см. Данное вооружение представляет собой пластину толщиной 0,2 см, изогнутую в виде полусферы в центральной части щита (рис. 3: 5 ; Валуев , 1999. С. 29. Рис. 148), и относится к типу I по классификации А. Н. Кирпичникова ( Кирпичников , 1971. С. 35). Предмет имеет прорези, сделанные в виде розетки с центром в изогнутой части, и покрыт плакировкой из серебра, золота и меди, что свидетельствует о его значении как «парадного» вооружения. Среди прусских памятников фрагменты умбонов неясной формы были найдены на могильнике Тюленино (Полесский район Калининградской области), датируемом XII–XIII вв. ( Кулаков , 1990. С. 33). Рассматриваемый предмет находится, таким образом, в хронологических рамках предыдущих находок, однако его обнаружение на исследуемом памятнике расширяет географические рамки бытования данного вида оружия.

Итак, рассмотренное вооружение из захоронений XIII – начала XV в. некрополя Альт-Велау позволяет дать характеристику материальной культуре, которая была связана с военной службой пруссов, инкорпорированных в социальную систему Орденского государства. Данное оружие демонстрировало, с одной стороны, сохранение традиций предшествующего времени (расположение и ритуальная обработка), а с другой стороны, отражало изменения в социальной жизни своих владельцев. С началом XIV в. в погребениях постепенно уменьшилось число богато украшенного «парадного» вооружения, что связано с включением его обладателей, витингов, в социальную систему Ордена на правах условных землевладельцев. Эта система уравнивала их с рядовыми членами общины, делая ненужными прежние знаки высокого социального статуса. С другой стороны, активное привлечение пруссов к походам в качестве легкой конницы привело к широкому распространению более компактных видов вооружения (копий и кинжалов), что фиксируется в погребальном инвентаре. При этом морфологические изменения копий (удлинение и сужение лезвия) отвечали новым потребностям борьбы с тяжеловооруженным противником. Таким образом, перечисленные особенности говорят о формировании материальной культуры пруссов на поселении Альт-Велау, основанной на предшествующей традиции и учитывающей новые явления в военном деле.

Список литературы Комплекс вооружения XIII–XV вв. из некрополя Альт-Велау

- Бахтин А. П., 2005. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Калининград: Терра Балтика. 207 с., карта.

- Брузис Р., 2013. Кинжалы XIV–XVI вв. из Латвии // Археологiя i давня iсторiя Украïны. Вип. 10. С. 6–18.

- Валуев А. А., 1994. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1993 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 18831, 18832.

- Валуев А. А., 1997. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1996 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 20614, 20615.

- Валуев А. А., 1998. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1997 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 22991, 22992.

- Валуев А. А., 1999. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1998 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 22902, 22903.

- Валуев А. А., 2000. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1999 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 22387, 22388.

- Валуев А. А., 2001. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 2000 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 23737, 23738.

- Валуев А. А., 2002. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 2001 году. Калининград. Архив ИА РАН. Р. 1. № 26139, 26140.

- Валуев А. А., 2003. Итоги изучения грунтового могильника Альт-Велау // Проблемы Балтийской археологии: Сб. науч. тр. Вып. 1 / Ред. Э. Б. Зальцман. Калининград: Транзит. С. 104–117.

- Валуев А. А., 2006. Сохранение элементов языческих традиций и культуры пруссов в орденское время (по материалам археологических раскопок могильника Альт-Велау у пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской обл. // Археологические исследования в Калининградской области / Отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта. С. 136–149.

- Возный И. П., 2014. Ударное вооружение Северной Буковины ХII – первой половины XIII в. // SP. № 6. С. 55–64.

- Гудавичюс Э., 2005. История Литвы. Т. 1. С древнейших времен до 1569 г. / Пер. на русский язык Г. И. Ефремова. М.: Фонд им. И. Д. Сытина «Baltrus». 690 с., 3 илл.

- Кирпичников А. Н., 1966а. Древнерусское оружие. Вып. 1: Мечи и сабли XI–XIII вв. / Отв. ред. М. К. Каргер // САИ. Е1–36 / Под общ. ред. Б. А. Рыбакова. М.; Л.: Наука. 143 с., 35 табл.

- Кирпичников А. Н., 1966б. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. / Отв. ред. М. К. Каргер // САИ. Е1–36 / Под общ. ред. Б. А. Рыбакова. М.; Л.: Наука. 145 с., 34 табл.

- Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3: Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. / Отв. ред. М. К. Каргер // САИ. Е1–36 / Под общ. ред. Б. А. Рыбакова. Л.: Наука. 92 с., 22 табл.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. / Отв. ред. В. В. Седов // САИ. Вып. 4. Г 1–9 / Под общ. ред. Б. А. Рыбакова. М.: Наука. 94 с., 25 рис., 73 табл.

- Кулаков В. И., 1994. Пруссы (V–XIII вв.) // Археология Великого переселения народов и раннего Средневековья. Вып. 3 / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев, Ф. Дайм. М.: Геоэко. 208 с., 95 рис.

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 г. // Prussia Antiqua. Т. 1. М.: Индрик. 432 с., 150 илл.

- Кулаков В. И., 2017. Прусские пояса орденского времени // Genesis: исторические исследования. № 1. С. 147–158. DOI: 10.7256/2409-868X.2017.1.19012. [Электронный ресурс] URL: http:// e-notabene.ru/hr/article_19012.html (дата обращения: 23.12.2020).

- Кулаков В. И., Валуев А. А., 1995. Велува (Alt-Wehlau): языческий могильник в христианской Надравии // Восточная Европа в древности и Средневековье. Язычество, христианство, церковь. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто (Москва, 20–22 февраля 1995 года) / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: ИРИ РАН. С. 29–33.

- Кулаков В. И., Валуев А. А., 1999. Тевтонский крест и бог Перкуно // Наука в России. 1999. № 6. С. 80–85.

- Седов В. В., 1987. Балты // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 353–456.

- Широухов Р. А., 2011. Контакты пруссов и куршей X–XIII вв. По археологическим источникам // Lietuvos Archeologija. T. 37. P. 167–206.

- Широухов Р. А., 2014. Импорты древнерусских типов на территории пруссов в X/XI–XIV вв. // Русь в IX–XII веках: общество, государство, культура / Отв. ред. И. Е. Зайцева. М.; Вологда: Древности севера. С. 386–412.

- Atgāzis M., 2019. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–13. gadsimtā. Riga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 368 p.

- Aścik K., 1968. O wojskowości Prusów w V–XIII wieku // KMW. T. 2. S. 222–228.

- Biskup M., Labuda G., 1988. Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk. 624 s.

- Kazakevičius V., 1996. IX–XIII a. baltu kalavijai. Vilnius: Alma littera. 174 p.

- Kazakevičius V., 1998. Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (kalavijų makštų galų apkalai) // Lietuvos archeologija. T. 15. P. 287–332.

- Kwiatkowski K., 2016. Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 674 s.

- Nowakowski A., 1994. Arms and Armour in the Medieval Theutonic Order’s State in Prussia. Łódź: Oficina Naukowa MS. 161 s., 68 fig.

- Peter de Dusburg, 1861. Chronicon terrae Prussae // SRP. Bd. 1 / Hrgb. von T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig: Verlag von S. Hirzel. S. 21–219.

- Preussisches Urkundenbuch, 1909. Bd. 1. Hft. 1 / Bearb. A. Seraphim. Kӧnigsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei. 724 S.

- Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975. Bd. 5. Lief. 1–3 / Hgb. von K. Conrad. Marburg: N. G. Elwert Verlag, 755 S.

- Ruttkay A., 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei // Slovenská archeólogia. R. XXIV. Č. 2. S. 295–395.

- Tomsons A., 2018. Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam / Latvijas Nacionālā vēstures. Muzeja raksti. Nr. 27. Riga: Latvijas Nacionālā vēstures muzejs. 348 p.

- Wigand von Marburg, 1863. Die Chronik // SRP. Bd. 2 / Hrgb. von T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig: Verlag von S. Hirzel. S. 453–662.