Комплекс захоронений эпохи эллинизма из курганного некрополя у поселка Кучуругы

Автор: Горланов С. С., Малышев А. А., Мирошина Т. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот комплекс погребальных сооружений, обнаруженных в ходе археологических раскопок в 1984-1985 гг. под одной из насыпей курганной группы в 2,1 км от Азовского побережья (в 1,2 км к ЮВ от пос. Кучугуры). Незначительное количество неопределенных кальцинированных костей не позволяет интерпретировать один из объектов (погребение 1) как кремацию на месте. Остальные (3) представляли собой впущенные в материковую глину погребальные камеры с входными ямами трапециевидной формы. Объекты представляют собой единый культурно-хронологический комплекс захоронений. Бытование комплекса может быть датировано в пределах эллинистической эпохи -III-II вв. до н. э. Рассмотренные материалы, в частности, набор палестрита, обряд «обол Харона», комплекс культовых терракотовых статуэток, реконструируют типичные для обширной античной ойкумены эллинские традиции. Отсутствие следов осквернения могил и предметов вооружения свидетельствует о стабильной, не омраченной военной тревогой жизни боспорских греков.

Некрополь, эпоха эллинизма, склеп, погребальный обряд, набор палестрита, азиатский боспор, обол харона

Короткий адрес: https://sciup.org/143171179

IDR: 143171179

Текст научной статьи Комплекс захоронений эпохи эллинизма из курганного некрополя у поселка Кучуругы

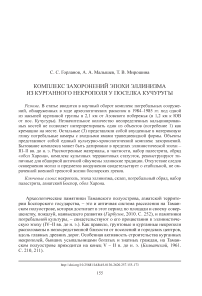

Несмотря на то что некрополи Таманского полуострова издавна привлекали внимание исследователей, их изученность крайне неравномерна. До середины XX в., когда были проведены работы экспедиции ЛГПИ им. А. И. Герцена под руководством М. М. Кубланова в окрестностях Кучугур и района Киммерийского вала, территория Фонталовского полуострова являлась своеобразным белым пятном. Очередным этапом в изучении этого региона стали исследования отрядов Таманской экспедиции ИА АН СССР.

В частности, в 1984–1985 гг. Ю. М. Десятчиковым и Т. М. Мирошиной проведены раскопки насыпей курганной группы в 2,1 км от Азовского побережья (в 1,2 км к ЮВ от пос. Кучугуры). На южном склоне возвышенности расположены 15 распаханных до уровня светло-коричневых пятен грунта курганных насыпей могильника, протяженностью с СЗ на ЮВ 520 м ( Десятчиков , 1984; Мирошина , 1985).

Насыпи высотой от 0,2 до 1,5 м образовывали две группы: северо-западную и юго-восточную. Работы производились преимущественно в северо-западной группе, в центре которой возвышался двухметровый курган № 1, который полукольцом был окружен четырьмя курганными насыпями (№ 4–7), раскопанными в 1985 г. (рис. 1: II ).

К сожалению, с момента их раскопок в полноценный научный оборот оказался введен лишь комплекс терракотовых статуэток из одного склепового захоронения под насыпью кургана № 7 ( Мирошина, Сазанов , 1990. С. 73–78). В данной статье предлагается систематизированная публикация комплекса захоронений под одной насыпью, а также хронологическая и культурно-этническая характеристика погребального инвентаря.

Насыпь представляла собой сильно распаханное всхолмление высотой 0,7 м. Диаметр кургана около 40 м. Его форму нельзя назвать строго конической: если северная и западная полы понижаются довольно круто, то южная и восточная – пологие. Насыпь кургана образована светлой серо-коричневой слабо гумусированной супесью мощностью 0,8 м (рис. 1: III ). Обнаруженные в насыпи фрагменты керамики и черепицы, датирующиеся второй половиной IV – II в. до н. э., свидетельствуют об антропогенном происхождении насыпи. Ниже залегал слой светло-коричневой супеси (погребенная почва – ?). Материк – глина-белоглазка с известняковыми включениями – зафиксирован на глубине 1,3–1,5 м. На 0,5–1 м ниже выявлен пронизанный известняковыми потеками слой желтой супеси.

Как отметили исследователи, эта возвышенность была названа курганом условно (Там же. С. 73). Насыщенная эллинистической керамикой насыпь, по всей видимости, образована материковым грунтом, который был получен при строительстве трех камер склепов, очередные захоронения приводили к его неоднократному перемещению.

Под насыпью исследовано четыре погребальных комплекса. Погребальный обряд представлен двумя основными видами – кремацией (?) на месте и тремя комплексами захоронений в земляных склепах.

В северо-западном секторе полы на метровой глубине выявлено пятно грунта, прокаленного до оранжевого оттенка и насыщенного фрагментами кальцинированных костей и обугленных деревянных плах, ориентированное по линии СВ – ЮЗ. Плахи сохранились в виде удлиненных темно-серых (или черных)

углистых пятен с оранжевыми контурами прокала, судя по углистым составляющим, они лежали двумя рядами, причем южный край, как правило, ниже северного. Фрагменты кальцинированных человеческих (?) костей зафиксированы в разных частях кострища.

Обнаруженные керамические сосуды являются остатками поминальной тризны: небольшая миска, декорированная черной краской, два кувшина и уложенные одна в другую миска с отогнутым наружу бортиком и покрытая снаружи черной краской лекана. Отсутствие следов прокала на поверхности сосудов свидетельствует, что они оказались в комплексе после совершения сожжения.

Несмотря на распространенность обряда трупосожжения на азиатском Бос-поре в эпоху эллинизма ( Сударев , 2005. С. 118), расположение трупосожжения (погребение 1) в непосредственной близости от двух склепов (погребения 3 и 4) и немногочисленность неопределенных кальцинированных костей позволяют интерпретировать их как остатки погребальной тризны.

Под насыпью кургана было открыто три земляных склепа: в центральной части насыпи располагались гробницы 3 и 4, склеп 2 – в южном секторе насыпи (рис. 1: III ; 2; 3).

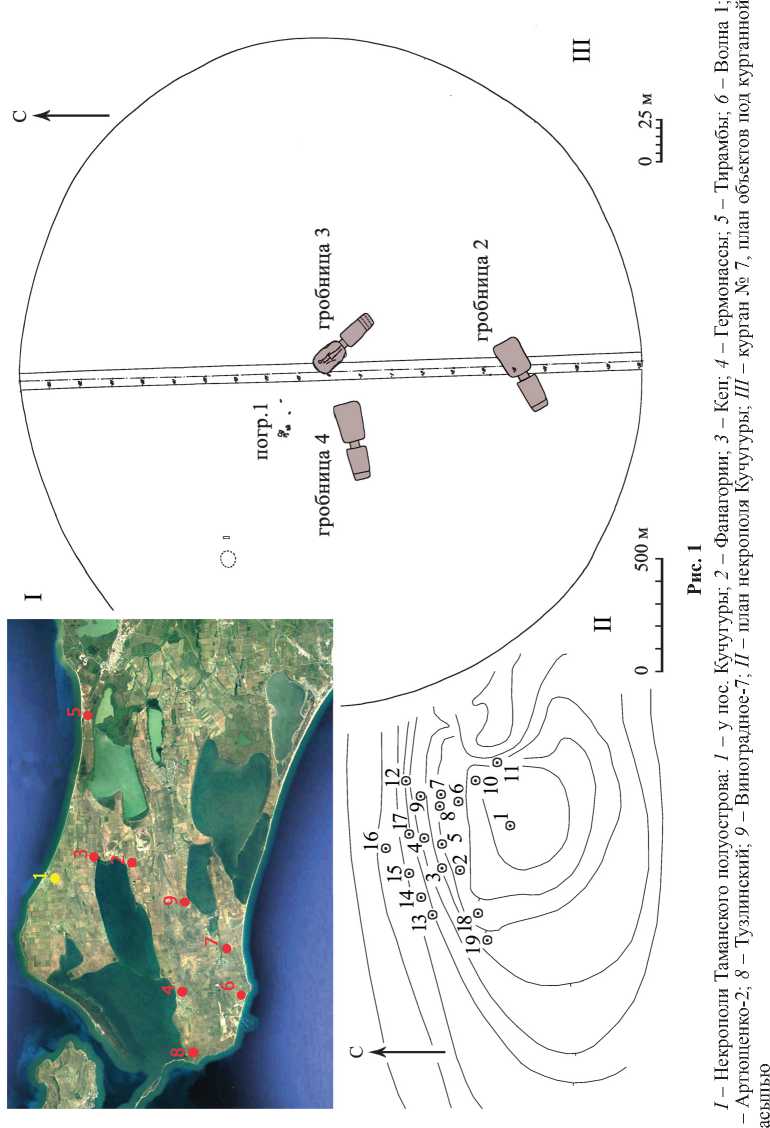

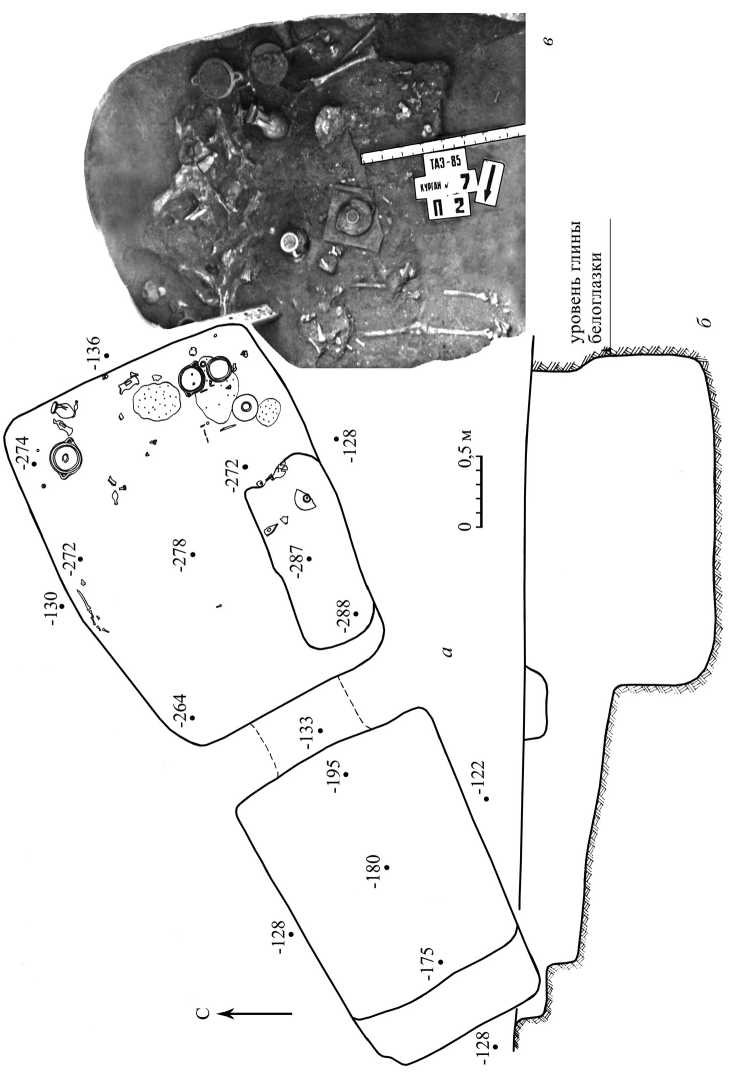

Входные ямы, как правило, имеют трапециевидную форму и не превышают в длину два метра. Ступени вырублены в материке, в гробницах их насчитывается от одной до трех. Вход в небольшой (0,4 × 0,6 м) дромос перегорожен каменным закладом.

Погребальные камеры ориентированы по общей с входной ямой и дромосом оси: две (№ 2 и 3) – по оси ВСВ – ЗЮЗ, а одна (№ 4) – ССЗ – ЮЮВ. Размеры камер около 1,5 × 2 м при высоте до 1,5 м, причем на этом уровне фиксируется сужение стенок на 0,2–0,25 м. Таким образом, уровень свода камеры вряд ли превышал два метра (рис. 2; 3) (табл. 1).

В камерах выявлены от двух до семи захоронений. В результате многократных подзахоронений антропологический порядок костей зачастую нарушен, кости сдвигали к восточной стороне камеры. Следы грабительских ям не выявлены, однако незначительное количество изделий из металлов в склепах 2 и 3 позволяет предположить, что подобные проникновения все-таки были возможны еще в античную эпоху.

Для погребенных обычна поза на спине, руки и ноги свободно вдоль туловища, ориентировка: гробницы 2 и 4 – ВСВ, гробница – 3 – СЗ. Характерно наличие камки (гробница 2), в некоторых погребениях (гробница 4) под и над скелетами, а также под сосудами отмечен коричневый органический тлен. Во всех склепах зафиксированы вырубленные в дне погребальной камеры, в ЮЗ углу, «тайники» (жертвенники) размером около 0,4 × 0,4 × 0,8 м. В них обнаружена многочисленная посуда, украшения и предметы быта (рис. 2; 3).

Расположение инвентаря во всех склепах практически идентично: основная масса керамического материала находилась вдоль стен камер, украшения и нумизматический материал обнаружены среди костных останков, в тайниках сосредоточены столовая посуда и предметы быта. Значительным по богатству и ассортименту оказался тайник в склепе погребения 4, где обнаружено зеркало, набор палестрита (стригиль, детали погребального венка, флаконы).

Рис. 2. Гробница 2 а – план; б – профиль; в – фото

Рис. 3. Гробница 4 а – план; б – профиль; в – фото

Таблица 1. Склепы

|

Погр. № |

Входная яма |

Дромос |

Камера |

||

|

Размеры*, (м) |

Размеры*, (м) |

Заклад, (длина/ширина/ толщина) |

Ступеньки**, (м) |

Размеры*, (м) |

|

|

2 |

1,91 × 1,06–1,13 × 1,22–1,28 |

0,48 × 0,62 × 1,33 |

0,61 × 0,92 × 0,08 |

1 (0,35 × 1,52) |

2,3 × 1,75 × 2,72–2,78 |

|

3 |

2,18 × 0,7–0,98 × 1,56–1,59 |

0,3 × 0,6 × 2,33 |

0,68 × 0,8 × 0,05 |

3 (0,2–0,23 × 1,87;1,96;2,12) |

2,05 × 1,28 × 2,82–2,95 |

|

4 |

1,48 × 0,5 × 1,75–1,8 |

0,43 × 0,58 × 2,27–2,44 |

0,6 × 0,47 × 0,05 |

1 (0,48 × 2,04) |

2,23 × 1,56 × 2,79 |

* Длина/ширина/высота

** Кол-во/ширина/глубина

Морфология и хронология предметов из погребальных комплексов (табл. 2)

-

1. Керамические изделия

-

1.1. Сосуды. Закрытые формы.

-

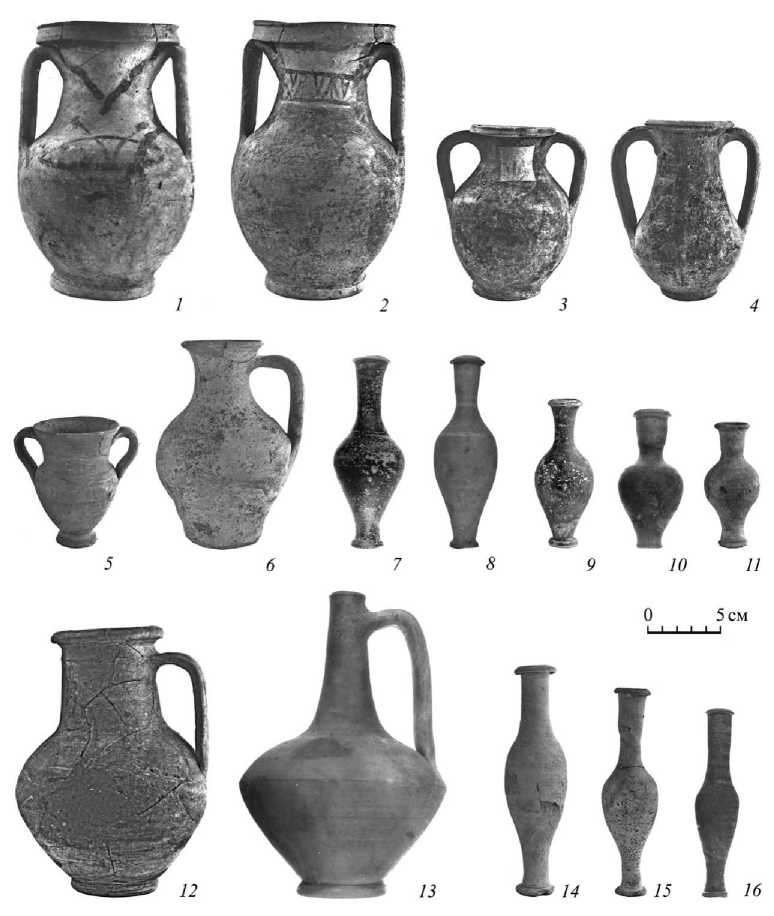

1.1.1. Пелика 1 (кольцевой поддон, диаметр – 7–8 см) (рис. 4: 1–3 ; погр. 2–4). Высота – 15–23 см, тулово овоидное, плечи покатые, незаметно переходит в стенки горла, на кольцевом поддоне, венчик – сложнопрофилированное продолжение раструбообразного горла. Линзовидные в сечении ручки имеют арочный изгиб, верхний корень крепится под венчиком, нижний – на переломе плечика к горлу ( Марченко , 1956. Рис. 2: 6 ; Цветаева , 1966. Табл. 23: 8 ; Коровина , 1987. С. 88, 89; Античные государства…, 1984. Табл. XXXIX: 9 – IV–III вв. до н. э.). На тулове и горле сохранились следы довольно схематичной акварельной росписи – отдаленные реплики росписей сосудов керамики «Западного склона» ( West slope ware ), бытующие начиная с классической до раннеримской эпохи (гирлянды, пальметты и т. п.: Rotroff , 1997. P. 44–53) (рис. 4: 1–3 ).

-

1.1.2. Кубки (канфары). Ручки арочной формы, венчик в виде раструбообразно отогнутой наружу стенки горла. Прототипом этой формы являются аттические канфары (Ibid. № 267–270: конец III в. до н. э.), местные ее реплики широко известны на азиатском Боспоре (Античные государства…, 1984. Табл. XXXIX: 6; Марченко , 1956. Рис. 2: 7 ; Малышев , 2007. Рис. 100: 34, 46 ) .

-

1.1.2.1. Канфар (уплощенный поддон, диаметр – 3,6 см) (рис. 4: 5 ; погр. 4). Высота – 10 см, над короткими плечиками тулова – раструбообразно расширяющееся горло, верхний край, диаметр – 7,4 см, не профилирован.

-

1.1.2.2. Канфар (кольцевой поддон, диаметр – 5,5 см) (рис. 4: 4 ; погр. 4), высота – 16,5 см, удлиненные плечи тулова плавно переходят в короткое раструбообразно расширяющееся горло, верхний край, диаметр – 8 см, не профилирован. Тулово украшено росписью в виде стилизованной гирлянды в стиле керамики «Западного склона» ( Rotroff , 1997. Fig. 20: 216 ).

-

-

-

Таблица 2. Погребальный инвентарь

|

о И |

СЧ ^ |

amroirdaj ^п |

^ |

о |

||||

|

jbjbj Гс[ |

(Q |

ОО |

о |

|||||

|

тс 5 |

огямэс Г£ |

О\ ОО |

ОО |

о |

S |

|||

|

вивц ЧТ£ |

m |

'—1 |

m |

с- |

||||

|

cd Ч § 2 8 ч S cxi |

W S СУ п он S ^ Cxi |

i'll radio яиньаноявц 'Усс |

||||||

|

вши £ с с |

^ |

xt |

||||||

|

жон Ш |

г- |

г- |

xt |

|||||

|

чеэлиЧеэ Тсс |

■—1 |

1—1 |

||||||

|

X ш s ° s § ® S v s К cxi |

вянан нЕвла^ $Чс |

■—1 |

1—1 |

|||||

|

илчЧээ > Vc |

с>Чс |

'—1 |

Cxi |

|||||

|

IVIc |

■—1 |

'—1 |

||||||

|

пни dan £ Тс |

с £Чс |

Сх1 |

Cxi |

|||||

|

ГПс |

'—1 |

Cxi |

m |

|||||

|

вевяЧэ£ 'cTc |

'—1 |

|||||||

|

ШЭНОЭД ш |

сЧЧ с |

Сх1 |

'—1 |

Cxi |

■и |

|||

|

ПЧс |

^о |

m |

О\ |

|||||

|

S S оз 8 8 « S |

ВЯНЭН ЧЕВла]^ ’9J |

■—1 |

■—1 |

|||||

|

эГшеэкЧц g ' [ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

Bi(»it’dda| । |

ОО |

■—1 |

О\ |

|||||

|

Btinnadah квнчеэноЧ}[ fi |

'—1 |

Cxi |

m |

|||||

|

н -S- о |

вшвьТсЧ |

■—1 |

■—1 |

|||||

|

BMH0E0J £ с Ц |

■—1 |

|||||||

|

вяэщч с сЧ |

Cxi |

'—1 |

Cxi |

■—1 |

^D |

|||

|

внвяак ИсЧ |

Г- |

О\ |

^D |

|||||

|

s co |

somdoj 9ПЧ |

'—1 |

1—1 |

|||||

|

ноявЕф $п |

££ЧЧ |

'—1 |

хГ |

'И |

||||

|

с S44 |

m |

'—1 |

Г- |

|||||

|

Г5ЧЧ |

Cxi |

'—1 |

m |

|||||

|

BJBhdcr>[ ^п Ч |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

нишяХ^ £П |

5£ЧЧ |

'—1 |

■—1 |

|||||

|

17'£ЧЧ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

££ЧЧ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

с £ЧЧ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

Г£ЧЧ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

ЧвфнвясЧЧ |

с' сП |

'—1 |

■—1 |

|||||

|

ГсЧЧ |

'—1 |

■—1 |

||||||

|

РЯИК9Ц III |

'—1 |

Г- |

Cxi |

о |

||||

|

кинадаЧлоп 5Я |

г-< |

еч |

m |

-г |

о Й |

|||

|

П/П оЯ |

'—1 |

Сх1 |

m |

xt |

■и |

|||

-

1.1.3. Сосуды с одной ручкой (кувшины).

-

1.1.3.1. Кувшин (уплощенный, слабо выделенный поддон, диаметр – 6 см) (рис. 4: 6 ; погр. 4). Высота – 16,5 см, тулово овоидное, венчик – продолжение стенок раструбообразного горла, к которому крепится верхний корень массивной ручки, овальной в сечении.

-

1.1.3.2. Кувшин серой глины, кольцевой слабо выделенный поддон, диаметр – 7 см (погр. 2). Высота – 14,5 см, тулово овоидное, на кольцевом поддоне, утолщенный верхний край – продолжение горла цилиндрической формы – слегка отогнут наружу.

-

1.1.3.3. Кувшин (уплощенный, выделенный поддон, диаметр – 4,5 см) (погр. 2). Высота – 13,8 см, тулово овоидное с покатыми плечами, которые незаметно переходят в стенки раструбообразного горла, верхний край, диаметр – 5,8 см, отогнут наружу, не профилирован. Ручка, овальная в сечении, изогнута почти под прямым углом.

-

1.1.3.4. Кувшин (кольцевой поддон, диаметр – 5 см) (рис. 4: 12 ; погр. 3). Высота – 14,5 см, тулово овоидное, переход в цилиндрическое горло четко очерчен, верхний край горла, диаметр – 7,2 см, заметно отогнут наружу. Ручка, овальная в сечении, изогнута почти под прямым углом.

-

1.1.3.3. Лагинос (кольцевой поддон, диаметр – 8,1 см) (рис. 4: 13 ; погр. 4), высота – 27,5 см, венчика – 3,5 см, с узким высоким горлом и широким приземистым туловом. Сосуды, по всей видимости, ионийского производства (Хиос и т. п.), датируются второй половиной II – началом I в. до н. э. (Ibid. № 1550, 1554).

-

-

1.1.4. Корчага серой глины, с овоидной формой тулова, на котором имеются следы лощения (погр. 2).

-

1.1.5. Флаконы (унгвентарии).

-

1.1.5.1. С довольно широким, близким к овоидному туловом, зачастую покрытым пятнами черного лака (Ibid. Cathegory 1–2: Fig. 62) (рис. 4: 7–10 ; погр. 2, 4). Дата в пределах конца IV – начала II в. до н. э. (Ibid. P. 150, 151).

-

1.1.5.2. Веретенообразной формы с выраженным максимальным диаметром тулова (Ibid. Cathegory 3–4: Fig. 63) (рис. 4: 14, 15 ; погр. 2, 4). Подобные флаконы бытуют в пределах конца III – cередины II в. до н. э. (Ibid. P. 150, 151).

-

1.1.5.3. Узкой веретенообразной формы (Ibid. Cathegory 5: Fig. 64) (рис. 4: 16 ; погр. 2–4). Дата в пределах второй четверти II – начала I в. до н. э. (Ibid. P. 150, 151).

-

-

1.1.6. Горшочек красной глины с бежевым ангобом (рис. 4: 7–11 ; погр. 2), высота – 4,4 см, удлиненные плечи тулова плавно переходят в короткое раструбообразно расширяющееся горло, верхний край, диаметр – 3,5 см, оформлен в виде отогнутого наружу полувалика.

-

1.2. Открытые формы.

-

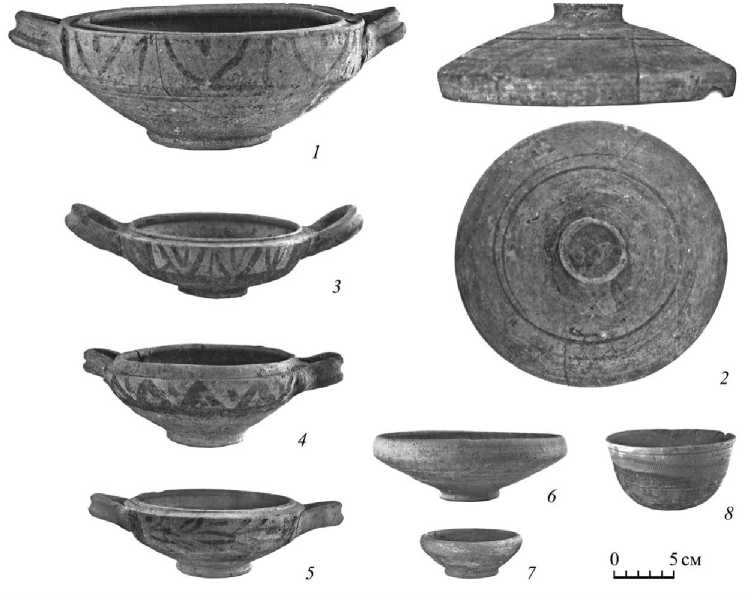

1.2.1. Лекана (кольцевой, выделенный поддон, диаметр – 6,2–7,6 см), высота – 6,4–8,2 см (рис. 5: 1, 3– 5; погр. 1–4). Чаще всего тулово имеет высокий, украшенный росписью вертикальный бортик, на широком верхнем крае предусмотрен выступ – упор для крышки. Реже верхний край слегка загнут внутрь, иногда внешняя поверхность тулова украшена двумя валиками. Две горизонтальные петельчатые ручки профилированы желобками. На наружной поверхности прослежены следы красно-коричневого лакообразного покрытия, тулово

-

Рис. 4. Инвентарь захоронений. Закрытые сосуды

Рис. 5. Инвентарь захоронений. Открытые сосуды украшено акварельной росписью однотонной черной краской в виде или горизонтальной гирлянды растительного (?) орнамента (рис. 5: 5), или примитивных полуов (рис. 5: 1, 3, 4). Как правило, лекана имела крышку, диаметр – 14,4– 17,5 см, с центральной ручкой, напоминающей кольцевой поддон (рис. 5: 2). Поверхность украшена концентрическими кругами или расположенными крестообразно окружностями и трилистником.

Подобная форма – типичная находка для эллинистических комплексов некрополей азиатского Боспора III–II вв. до н. э. ( Кобылина , 1951. С. 245. Рис. 1: 2–4 ; Марченко , 1956. Рис. 2: 11 ; Античные государства…, 1984. Табл. XXXIX: 8, 9 ).

-

1.2.2. Миска (уплощенный поддон, диаметр – 5,5 см) (рис. 5: 6 ; погр. 2), высота – 6 см, верхний край, диаметр – 16,5 см, загнут внутрь.

-

1.2.3. Солонка (кольцевой поддон, диаметр – 3,7см) (рис. 5: 7 ; погр. 4), высота – 2,8 см, верхний край загнут внутрь ( Rotroff , 1997. № 996. P. 341. Fig. 63: ок. 300 г. до н. э.).

-

1.2.4. Чаша полусферической формы (слабо выделенный кольцевой поддон, диаметр – 2,5 см) (рис. 5: 8 ; погр. 4), высота – 5,5 см, верхний край слегка отогнут наружу. Она напоминает эллинистические штампованные чаши ( Rotroff , 1982. № 187, 324 332), однако на внешней поверхности между прорезными

поясками нанесены две горизонтальные полосы нарезного орнамента ( Mayet , 1975. Forme 33. P. 69–71. № 256–274: первая треть I в. до н. э.).

-

1.3. Кровельная черепица (солен) (погр. 2, 4). Очертания боковых бортиков под прямым углом (ср.: Цветаева , 1966. Табл. 40: 5 ).

-

1.4. Терракотовые статуэтки (одиночные и групповые) (погр. 2, 4) ( Мирошина, Сазанов , 1990. С. 74).

-

1.4.1. Группа из двух женских фигур: одна из женщин в остроконечном уборе и длинном хитоне, задрапированная в гиматий, поддерживает другую женщину без чувств, также в длинном хитоне и пеплосе, наброшенном на голову. Местами сохранилась бурая краска (в разных местах). Терракота полая внутри. Высота – 14,4 см.

-

1.4.2. Сидящий в кресле гермафродит (хитон и гиматий слабопрофилиро-ван); в левой руке яблоко или гранат, правая согнута и лежит на круглом неясном предмете; особенно подчеркнут живот. Низ терракоты оббит, глина коричнево-красная, сверху – бежеватый ангоб. Сохранившаяся высота около 8 см.

-

1.4.3. Терракотовая женская фигура. Стоит, опираясь на правую ногу (левая чуть согнута в колене), в длинном хитоне. Гиматий перекручен и придерживается левой рукой, правая рука заложена за спину. Терракота полая, со следами бурой краски. Высота – 15,6 см.

-

1.4.4. Женская фигура в длинном хитоне и гиматии, который она придерживает левой рукой. Вся фигура и голова склонены вправо, на голове остроконечный убор. На поверхности сохранились следы ангоба. Статуэтка полая внутри, высота – 13,8 см. Глина светло-коричневая.

-

1.4.5. Женская фигура в длинном хитоне и гиматии, переброшенном через левое плечо. Правая рука опущена. Терракота полая. Следы светлого ангоба. Высота – 15,8 см. Глина светло-коричневая.

-

1.4.6. Сидящий на троне Эрот с обломанными крыльями, в длинном хитоне и гиматии, закрученном на левой руке. Глина коричнево-красная, небольшие следы светлого ангоба. Высота – 11,6 см. В левой руке – яблоко (?), в правой – утка с длинной шеей (?).

-

1.4.7. Группа из стоящей женской фигуры в длинном, высоко подпоясанном хитоне. Риматий обернут и переброшен вокруг тулова. Левой рукой она прижимает к себе девочку, которая рукой держится за ворот хитона женщины. В правой руке женщина держит бородатую протому Сатира. Глина светло-коричневая со следами белого ангоба, статуэтка полая внутри. Высота – 14,4 см.

-

1.4.8. Группа из стоящей женской фигуры в длинном, высоко подпоясанном хитоне и девочки, которую она прижимает к себе сбоку левой рукой, оттиснутая в той же форме, что и № 7, со следами бурой краски, но несколько крупнее. Высота – 14,6 см.

-

Все статуэтки отнесены к заключительному этапу танагрской коропласти-ки – середина III – середина II в. до н. э., две из них изготовлены в одной мастерской, судя по глине, боспорской ( Мирошина, Сазанов , 1990. С. 78).

-

1.5. Пряслице серой глины, усеченно-коническое (погр. 2), нижнее основание – диаметр – 2,35 см, верхнее – диаметр – 1 см, отверстие – диаметр – 0,45 см ( Сымонович , 1983. Табл. XXIII: 30 ).

-

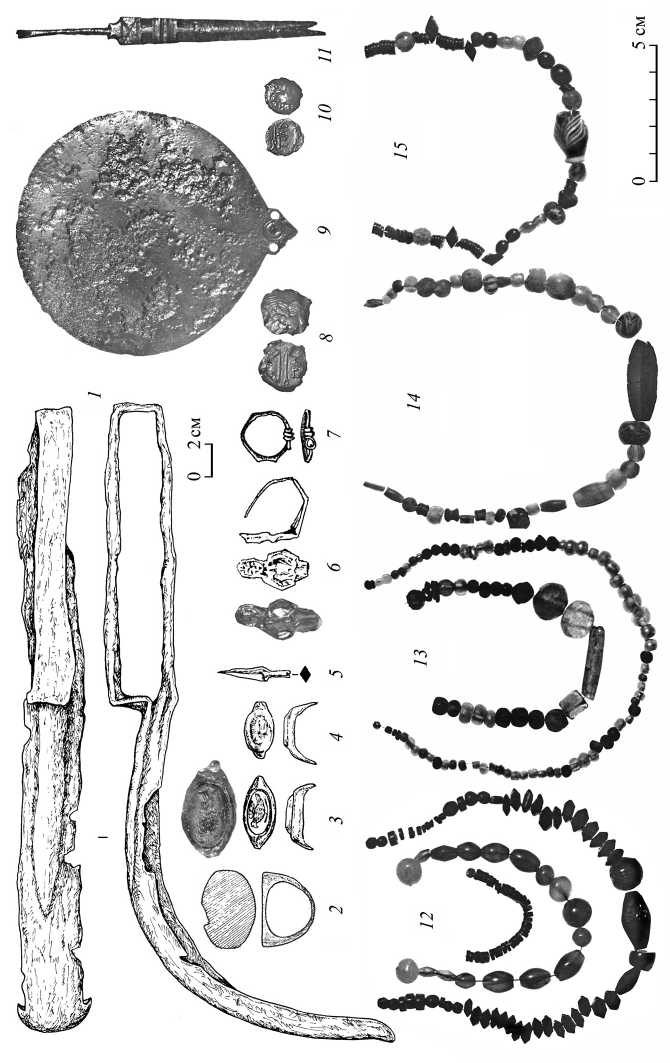

1.6. Деталь венка в виде «плодов» (маслина?) из глины с тонкой позолотой (погр. 4), сохранились отверстие и бронзовая проволочка крепления. Подобный декор известен в III в. до н. э. ( Младенова , 1963. Обр. 102. С. 291. Табл. 157. № 884).

-

2. Изделия из металла.

-

2.1. Изделия из цветных металлов.

-

2.1.1. Монеты 2 .

-

2.1.1.1. Боспор. av.: лук стрела ПАN; rev.: молодой Пан в венке (9 экз.) с обрубленными литиками по ободку ( Зограф , 1951. Табл. XLI: 5 : третья четверть III в. до н. э.; Шелов , 1956. Табл. VI: 66: первая половина III в. до н. э.) (рис. 6: 8, 10 ; погр. 3, 4).

-

2.1.1.2. Боспор. av.: лук стрела ПАN; rev.: молодой Пан в венке с обрубленными листиками по ободку ( Зограф , 1951. Табл. XLII: 9 ; Шелов , 1956. VI: 66 : первая половина III в. до н. э.) (погр. 4).

-

-

2.1.2. Зеркало литое бронзовое, диаметр 9 × 8,8 см, с выделенной площадкой подтреугольной формы с двумя отверстиями для крепления атташа. В центральной части, между отверстиями – вписанные друг в друга круги, под которыми трилистник (рис. 6: 9 ; погр. 4) ( Pianu , 1990. Tav. LXXII: 1 . P. 177: последняя треть IV в. до н. э.).

-

-

-

2.1.3.1. Перстни со стремявидной тонкой шинкой и узким выступающим или уплощенным щитком, украшенным вставкой или врезанным изображением (рис. 6: 3, 4 ; погр. 4). Находки перстней подобной формы известны только в некрополе Фанагории, что позволило исследователям высказать предположение об их производстве на азиатском Боспоре ( Кобылина , 1951. С. 245, 246. Рис. 4: 4, 5 ; Марченко , 1956. С. 116, 117. Рис. 3: 25 ).

-

2.1.3.2. Перстни бронзовые (рис. 6: 2 ; погр. 3) массивные, стремявидной формы с широкой линзовидной в сечении шинкой и большим овальным щитком ( Неверов , 1984. Табл. CLX: 21 : III–II вв. до н. э.). Наиболее ярким их вариантом являются «птолемеевские» массивные перстни с портретными изображениями ( Boardman , 1970. Р. 214).

-

2.1.4.1. Серьги с напаянным на проволоку украшением (золото) – с довольно схематичным односторонним изображением фигурки человека во весь рост, высота – 1,7 см. Руки слегка согнуты в локтях, кисти рук на поясе (рис. 6: 6 ; погр. 4). Крупная голова закутана, на груди, на уровне плеч, два вертикальных выступа ( Мордвинцева , 2010. Тип 2. С. 16: 6,1. 6,2 . Рис. 10: II в. до н. э. – I в. н. э.).

-

2.1.4.2. Серьга бронзовая круглопроволочная (рис. 6: 7 ; погр. 2, 3), диаметр около 1,8 см, с креплением замка «петля-крючок» (Там же. Тип 2. С. 16: 6,1, 6,2 . Рис. 10: II в. до н. э.).

-

2.1.5. Детали венка бронзовые с позолотой: лавролистные, длина – 4,3 см, ширина – до 2,1 см, с округлыми вырезами сбоку и у основания (для крепления?) (погр. 4). Важный элемент социальной практики древних греков, несвойственный быту варварского окружения античных центров Северного Причерноморья (Там же. С. 10–11).

-

2.1.6. Изделие из серебра (?) (шпатель?) (рис. 6: 12 ; погр. 4), общей длиной – 7,2 см. Рабочая часть, длина – 4 см, раскована, ланцетовидной формы. Ручка круглопроволочная, имеет утолщение в торце, а в средней части – три поперечных утолщения разной ширины. По всей видимости, либо медицинский, либо косметический инструмент ( Hempel , 2001. Таf. 24).

-

2.2. Изделия из железа.

-

2.2.1. Стригиль (рис. 6: 1 ; погр. 4), длиной 15 см, изготовлен из одной полоски металла. Скребок имеет мягкий арочный изгиб, конец слегка отогнут, сечение скребка арочной формы. Рукоять, длиной 11 см, выкована в виде прямоугольной в сечении рамки из полоски металла, один конец которой – скребок, второй – заострен и припаян к внешней стороне скребка в качестве ребра жесткости. Стригиль (часть набора палестрита) – неотъемлемая составляющая эллинского быта как в Средиземноморье, так и в Причерноморье V–III вв. до н. э. (см. сводку: Трейстер , 2008. С. 106, 107).

-

2.2.2. Ножи с прямым и косым обушком, длина – 7–11 см (погр. 2, 4).

-

2.2.3. Игла (погр. 2,4), сохранившаяся длина – 1,8 см, диаметр – 0,3–0,15 см.

-

2.2.4. Наконечник стрелы железный, длина – 3 см, втульчатый, жало короткое, ромбическое в сечении (рис. 6: 5 ; погр. 4), бытуют в пределах II хронологической группы (Группа А, тип III: Марченко , 1996. Рис. 15, 34. С. 338 – вторая четверть III – середина II в. до н. э.).

Изделие бронзовое (ручка зеркала?) (литье, ковка, гравировка), длина – 11 см, ширина – 3,1 см (рис. 6: 11 ; погр. 4). Большая часть изделия оформлена в виде двустороннего лезвия, с другой стороны – в виде тонкого штыря (ручка). Оба конца завершаются двузубцем, который позволял вставить их в детали из органических материалов (оформление ручки и атташа). Лицевым, таким образом, оставался узкий, покрытый орнаментом из поперечных и диагональных бороздок участок изделия.

Рис. 6. Инвентарь захоронений

1 – стригиль (погр. 4); 2– перстень (погр. 3); 3, 4 – перстни (погр. 4); 5 – наконечник стрелы (погр. 4); 6 – серьга (погр. 4); 7 – серьги (погр. 3); 8, 10 – монеты (погр. 4); 9 – диск зеркала (погр. 4); 11 – ручка (?) зеркала (погр. 4); 12 – шпатель (?) (погр. 4); 13, 14 – наборы бус (погр. 2); 15, 16 – наборы бус (погр. 4)

В комплексах погребений № 2 (рис. 6: 13, 14 ) и № 4 (рис. 6: 15, 16 ) обнаружены довольно представительные наборы бус. Их анализ, как и комплекс терракот, должен стать объектом самостоятельного исследования.

Таким образом, рассмотренные выше объекты представляют собой единый культурно-хронологический комплекс захоронений. Бытование комплекса может быть датировано в пределах эллинистической эпохи – III–II вв. до н. э. Рассмотренные материалы, в частности набор палестрита (стригиль и сосуды для благовоний), комплекс культовых терракотовых статуэток, распространение обряда «обол Харона», отражают типичные для обширной античной ойкумены эллинские традиции. В керамическом комплексе не обнаружена лепная посуда, доля импортных изделий (главным образом унгвентарии), невелика, явно доминируют местные реплики средиземноморской керамики (леканы, кубки-кан-фары, пелики). Отсутствие следов осквернения могил и предметов вооружения свидетельствует о стабильной, не омраченной военной тревогой жизни боспор-ских греков.

Список литературы Комплекс захоронений эпохи эллинизма из курганного некрополя у поселка Кучуругы

- Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред.: Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликова, В. С. Долгоруков. М.: Наука, 1984. 392 с. (Археология СССР.)

- Блаватский В. Д., 1961. Античная археология Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР. 230 с.

- Гарбузов Г. П., 2010. Землепользование // Античное наследие Кубани. Т. 2 / Ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов, Е. И. Соломатина. М.: Наука. С. 236-256.

- Десятчиков Ю. М. Отчет о исследовании курганов у пос. Кучугуры 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10752, № 14070.

- Зограф А. Н., 1951. Античные монеты. М.; Л.: АН СССР. 264 с. (МИА; № 16.)

- Кобылина М. М., 1951. Раскопки "Южного" некрополя Фанагории в 1947 г. // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР. С. 236-241. (МИА; № 19.)

- Коровина А. К., 1987. Некрополь Фанагории (раскопки 1964-1965) // Сообщения Государственного Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Вып. 8. С. 71-109.

- Малышев А. А., 2007. Погребальный инвентарь Раевского некрополя: керамические сосуды, вооружение, предметы быта и украшения // Юго-Восточная периферия Боспора в эллинистическое время: по материалам Раевского некрополя. М.: ИА РАН; Тула: Гриф и К. (Некрополи Черноморья; т. I.)

- Марченко И. Д., 1956. Раскопки Восточного некрополя Фанагории в 1950-1951 гг. // Фанагория / Ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 102-127. (МИА; № 57.)

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 336 с.

- Мирошина Т. В. Отчет о работе Кучугурского отряда Таманской экспедиции в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10752, № 10752б, № 10752в.

- Мирошина Т. В., Сазанов А. В., 1990. Терракоты из некрополя у пос. Кучугуры // КСИА. Вып. 197. С. 73-78.

- Младенова Я., 1963. Погребальните венци от некропола на Аполония // Аполония. Разкопките в некропола на Аполония през 1947-1949. София: Българската академия на науките. С. 287-292.

- Мордвинцева В. И., 2010. Предметы торевтики и ювелирные украшения Прикубанья (по материалам КГИАМЗ) // Сокровища древней Кубани. Симферополь; Краснодар: Универсум. С. 9-50. (Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе; вып. 4.)

- Неверов О. Я., 1984. Металлические перстни и печати // Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 239-240.

- Сударев Н. И., 2005. Грунтовые некрополи боспорских городов VI-II вв. до н. э. как исторический источник: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 26 с.

- Сымонович Э. А., 1983. Население столицы позднескифского царства: (По материалам Восточного могильника Неаполя скифского). Киев: Наукова думка. 174 с.

- Трейстер М. Ю., 2008. Изделия из бронзы, кости и украшения // Трехбратние курганы. Курганная группа второй половины IV - III вв. до н. э. в Восточном Крыму. Симферополь; Бонн: Универсум. С. 105-122.

- Цветаева Г. А., 1951. Грунтовый некрополь Пантикапея, его история, этнический и социальный состав // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР. С. 63-86. (МИА; № 19.)

- Цветаева Г. А., 1966. Боспор // Керамическое производство и античные керамические строительные материалы / Отв. ред. И. Б. Зеест. М.: Наука. С. 11-21. (САИ; вып. Г1-20.)

- Шелов Д. Б., 1956. Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. э. М.: АН СССР. 221 с.

- Boardman J., 1970. Greek Gems and Finger Rings: Early Bronze Age to Late Classical. Thames&Hudson, London.

- Hempel G. H., 2001. Die Nekropole von Tarent im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. Studien zur materiellen Kultur. Taranto: Scorpione. 314 S.

- Mayet F., 1975. Les ceramiques a parois fines dans la Peninsule Iberique. Paris: De Boccard. 190 p.

- Pianu G., 1990. La necropoli meridionale di Eraclea. 1: Le tombe di secolo IV e III a.C. Roma. 337 p.

- Rotroff S. L., 1982. Hellenistic pottery. Athenian and imported moldmade bowls. Princeton, N. J.: American School of Classical Studies at Athens. 136 p. (The Athenian Agora; vol. XXII.)

- Rotroff S. L., 1997. Hellenistic pottery athenian and imported wheelmade table ware and related material. Princeton, N. J.: American School of Classical Studies at Athens. 2 vols. (The Athenian Agora; vol. XXIX.)