Комплекс зернохранилищ IV в. н. э. в Прикарпатье

Автор: Вакуленко Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328040

IDR: 14328040

Текст статьи Комплекс зернохранилищ IV в. н. э. в Прикарпатье

КОМПЛЕКС ЗЕРНОХРАНИЛИЩ IV в. н. э. В ПРИКАРПАТЬЕ

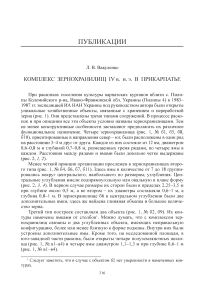

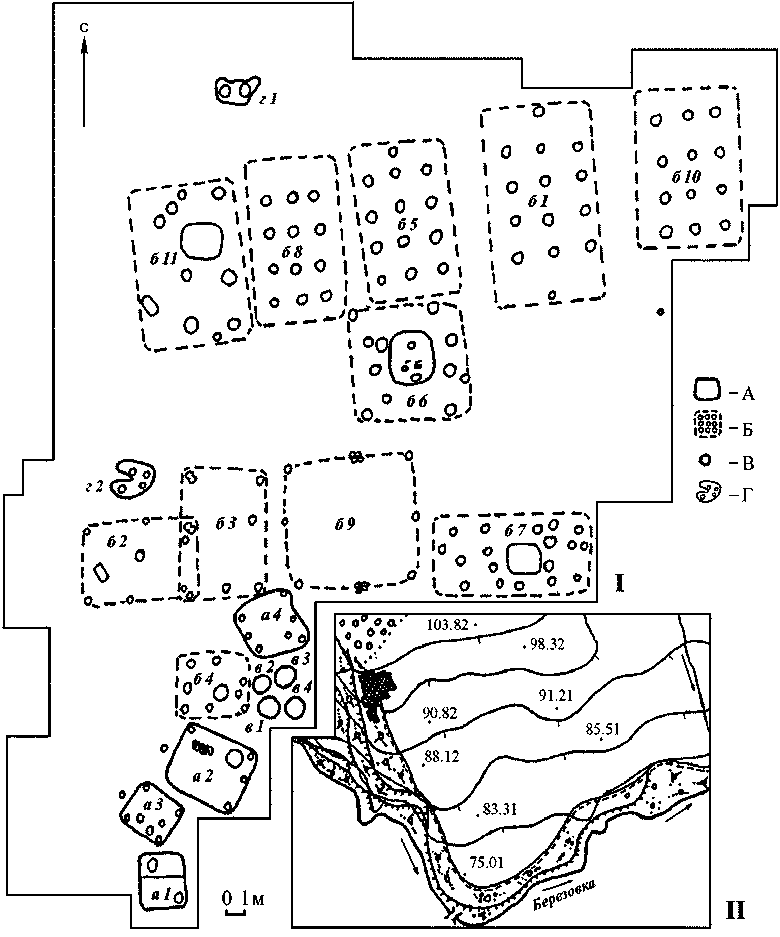

При раскопках поселения культуры карпатских курганов вблизи с. Пили-пы Коломийского р-на, Ивано-Франковской обл. Украины (Пилипы 4) в 1983– 1987 гг. экспедицией ИА НАН Украины под руководством автора были открыты уникальные хозяйственные объекты, связанные с хранением и переработкой зерна (рис. 1). Они представлены тремя типами сооружений. В процессе раскопок и при описании все эти объекты условно названы зернохранилищами. Тем не менее конструктивные особенности заставляют предполагать их различное функциональное назначение. Четыре зернохранилища (рис. 1, № б1, б5, б8, б10), ориентированные в направления север – юг, были расположены в один ряд на расстоянии 3–4 м друг от друга. Каждое из них состояло из 12 ям, диаметром 0,6–0,8 м и глубиной 0,7–0,8 м, размещенных тремя рядами, по четыре ямы в каждом. Расстояния между рядами и ямами были довольно четко выдержаны (рис. 2, 1, 2 ).

Менее четкий принцип организации прослежен в зернохранилищах второго типа (рис. 1, № б4, б6, б7, б11). Здесь ямы в количестве от 7 до 18 группировались вокруг центрального, наибольшего по размерам, углубления. Центральные углубления имели подпрямоугольную или овальную в плане форму (рис. 2, 3, 4 ). В первом случае размеры их сторон были в пределах 2,25–3,5 м при глубине около 0,5 м, а во втором – их диаметры составляли 0,6–1 м, а глубина 0,8–1 м. В зернохранилище б6 в центральном углублении были две дополнительные ямки, здесь же найдена глиняная обмазка и большое количество зерна.

Третий тип построек составляли два объекта (рис. 1, № б2, б9). Их контуры намечены ямками от столбов 1 . Можно думать, что с комплексом зернохранилищ связаны и два углубленных объекта, имеющих неправильную конфигурацию, более или менее близкую к форме подковы. Внутри них были устроены дополнительные ямы. Кроме того, на исследованной площади, в юго-западной части раскопа, были открыты четыре полуземляночных жилища (рис. 1, № а1–а4) и четыре ямы диаметром 1,1–1,3 м при глубине 0,6–1 м (рис. 1, № в1–в4).

Очевидно, сооружения с регулярным расположением зерновых ям служили только зернохранилищами. Вероятно, постройки с углублением в центральной

Рис. 1. Пилипы-4. План поселения и раскопа. Условные обозначения:

І – план поселения, ІІ – общий план раскопа;

а – полуземлянки, б – зернохранилища, в – отдельные ямы части и нерегулярным расположением ям использовались, помимо хранения зерна, также для его обработки. Сооружения третьего типа, возможно, служили для просушки, молотьбы или хранения снопов. Зерна злаков в них не обнаружены. Назначение подковообразных сооружений не поддается определению. В некоторых случаях вокруг сооружений первого и второго типа удалось зафиксировать наличие углублений от опорных столбов. Это позволяет предполагать, что они располагались внутри легких наземных построек, возможно, навесов.

Рис. 2. Пилипы-4. Планы и разрезы зернохранилищ:

1 – зернохранилище № 5; 2 – зернохранилище № 10; 3 – зернохранилище № 6;

4 – зернохранилище № 4

В верхней части многих ям выявлены куски глиняной обмазки с отпечатками деревянных плах и прутьев – очевидно, остатки перекрытия. Можно думать, что ямы закрывали покрышками, сделанными в виде плота, которые, чтобы исключить проникновение влаги, обмазывали специально замешанной глиной. На дне некоторых ям обнаружена солома или полова.

В заполнении ям находилось большое количество обугленных зерен злаков, что и позволило с уверенностью определить назначение этих сооружений. Кроме того, в ямах найдены обломки сосудов для хранения зерна, столовых и кухонных гончарных сосудов, древесный уголь, обожженный камень, ножи, прясла. Характерные находки керамики позволили заключить, что поселение, как и находящиеся рядом два могильника (Пилипы 1 и Пилипы 2), относится к концу III–IV в.

Поиски аналогий позволили обнаружить сходные сооружения для хранения зерна в кругу европейских культур позднеримского времени. Так, два подобных сооружения были открыты на черняховском поселении Будешты в Молдавии (Щербакова, Чеботаренко, 1974. С. 101, 102). Зернохранилище 1 состояло из шести зерновых ям, расположенных двумя рядами. Двенадцать столбовых ям, которые поддерживали навес, очерчивали вокруг них площадь прямоугольной в плане формы размерами 7,4 х 6,4 м. Диаметр каждой ямы составляла 0,50,7 м, глубина 1,1–1,3 м, расстояние между ними – 0,6–1,2 м. В заполнении ям найдено большое количество обугленных злаков и куски обожженной обмазки. Зернохранилище 2 прилегало к зернохранилищу 1 и состояло из 10 ям, диаметры которых не превышали 0,6–0,8 м. В некоторых из них сохранились остатки древесного тлена. Над ними был устроен навес, следами которого являются 11 столбовых ям. Размеры исследованной части сооружения, которое не было раскопано полностью, составляли 15,2 х 8,8 м. В восточной части постройки выявлена яма диаметрами 2,6 х 2,2 м и глубиной 1,2 м. В углублении на дне ямы найден нижний жерновой камень. На открытом участке поселения вне границ зернохранилищ выявлены еще 4 зерновые ямы, а также две жилые и хозяйственные постройки. Набор злаков, выявленных в сооружениях Будешт, состоял из пшеницы-двузернянки, пленочного ячменя и проса (Рикман, 1975. С. 135).

Среди объектов позднеримского времени, открытых археологическими раскопками на многослойном поселении в с. Нижняя Мышля в Восточной Словакии (Béreš et al., 1991. С. 166–177), наше внимание привлекли два: № 10 и 14. Восточнословацкие сооружения, равно как и пилиповские, состоят из расположенных рядами ям. Правда, здесь выявлено всего по два ряда, но не исключено, что расширение площади раскопа, заложенного в границах проложенной для газопровода траншеи, привело бы к увеличению количества рядов или ям в них. Совпадают в пилиповских и нижнемышлинских сооружениях размеры ям. Все это позволяет утверждать, что в Нижней Мышле были открыты остатки зернохранилищ, состоявших, как и в Пилипах 4, из сгруппированных рядами ям. Авторы исследований в Нижней Мышле испытывали трудности с интерпретацией этих объектов, т. к. в заполнении ям, в отличие от сооружений в Пилипах 4, не были найдены остатки злаков. Однако в яме объекта 10 были обнаружены жернова и обломки сосудов-зерновиков, что может служить дополнительным ар- гументом в пользу того, что эти сооружения связаны с земледельческим хозяйством. Сельскохозяйственные орудия, в частности железный наральник, были найдены и в других постройках этого поселения.

Объекты, связанные с хранением зерна в регулярно расположенных ямах, были открыты на поселениях пшеворской культуры в Польше, в Иновроцлаве, Куцове, Лесках и др. (Bednarczyk, 1988. S. 201–221. Ryc. 4, 6; Barlowska, 1984. S. 51–101; Skowron, 2004. S. 9–23). Подобные постройки известны на поселениях римского времени на территории северо-западной Германии и Нижней Саксонии (Zimmermann, 1992).

Заметим, что уникальность пилиповского комплекса зернохранилищ заключается в его масштабах, в самом обустройстве сооружений, где зерновые ямы были расположены по определенной системе, и в сохранившихся палеоботанических материалах. Само же по себе хранение зерна в ямах зафиксировано на памятниках разных культур. Зерновые ямы широко применялись в античном мире. Комплексы зерновых ям были выявлены при раскопках во многих городах Северного Причерноморья (Кругликова, 1966. С. 107, 108; Шелов, 1972. С. 76; Блаватский, 1953. С. 133, 134; Зеест, 1948. C. 80–83).

Пилиповские материалы содержат огромный объем информации относительно состава выращиваемых в Прикарпатье культур 5 2 . Следует заметить, что обгорелое зерно было найдено не во всех объектах в Пилипах. Так, зернохранилище б7, очевидно, не пострадало от пожара. Некоторые ямы в других зернохранилищах на время пожара не были заполнены зерном. В таких случаях промывание заполнения ям не давало результатов или удавалось обнаружить всего несколько зерен. Зато другие ямы, в особенности в северной группе из четырех зернохранилищ (б1, б5, б8, б10), были буквально заполнены горелым зерном. Среди материалов, найденных в зернохранилищах, присутствуют обломки больших гончарных сосудов для хранения зерна. Можно думать, что в ямах зернохранилищ зерно сохранялось не насыпью, а в таре. Кроме сосудов-зерновиков для этого, очевидно, применялись и мешки.

Исследования показали, что каждое из зернохранилищ было заполнено зерном определенного вида. Так, на время пожара в зернохранилище 1 хранилась пшеница, в зернохранилище 5 – ячмень пленчатый, в зернохранилище 8 – ячмень пленчатый и овес, в № 10 – овес и просо. В ямах зернохранилища 6 был ячмень пленчатый, этот же злак в большом количестве найден в центральном углублении под обмазкой и вне ее. В ямах зернохранилищ 4, 11 было просо обыкновенное. Только в яме 4 зернохранилища 11 почти в равных частях найдены зерна овса, проса и пшеницы двузернянки. Зерно было хорошо очищенным. Среди злаковых культур, найденных в Пилипах 4, преобладал ячмень пленчатый ( Hordeum vulgare ). Довольно часто случаются и зерна ячменя голозерного ( Hordeum vulgare var coeleste ), которые находились в ямах вместе с ячменем пленчатым. Почти в одинаково больших количествах найдены овес

( Avena sativa ) и просо ( Panicum miliaceum ). Среди пшениц наибольшее количество принадлежит двузернянке ( Triticum dicoccum shrank ). Именно она хранилась в ямах зернохранилища 1, составив в некоторых случаях свыше 80% их заполнения, в то время как другие виды пшеницы были, собственно, лишь примесями. Тем не менее в яме 9 этого зернохранилища 22% содержимого составляли зерна Triticum aestivum – голозерной мягкой пшеницы (Пашкевич, 1991. С. 30–38).

Зерно пшеницы-двузернянки, пшеницы мягкой, ячменя пленчатого, проса и овса найдено в количестве, исключающем сомнения в том, что прикарпатское население выращивало эти культуры. Тем не менее трудно утверждать, что их соотношение в зернохранилищах в полной мере отвечает их соотношению в посевах. Так, несмотря на то что семена льна ( Linum usitatissimum ) и гороха ( Pisum sativum ) были найдены в небольшом количестве, можно утверждать, что их посевы существовали, поскольку это были семена льна культурного и гороха посевного. Что касается других культур, таких как просо итальянское, или чумиза ( Panicum italicum ), чина ( Lathyrus sativus ), чечевица ( Lens culinaris ), то единичные находки этих зерен заставляют думать, что они были не более чем сорными примесями. Небольшое количество зерен ржи ( Secale cereale ), обнаруженное в ямах с ячменем и пшеницей, не позволяет утверждать, что ее возделывали как самостоятельную культуру, хотя и не исключает последнего, поскольку принадлежали рже посевной. Интересно, что в результате промывки грунта из хозяйственной ямы в полуземлянке 4 получен набор культур, близкий к ассортименту обугленного зерна в зернохранилищах, а именно: овес посевной (8 зерен), ячмень пленчатый (4), просо обыкновенное (5).

Трудно с уверенностью сказать, с какой именно целью было собрано зерно в пилиповских зернохранилищах. Возможно, оно было заготовлено для торгового обмена или для уплаты дани. Это мог быть посевной материал или специальные запасы на случай неурожая. Следует думать, что это зерно составляло общественную собственность. Индивидуальными были запасы, которые хранились в ямах-погребах в жилищах или вблизи от них.

Долгое время господствовало мнение о скотоводческом характере хозяйства населения культуры карпатских курганов. Основанием для такого вывода послужили особенности рельефа предгорной территории, на которой расположены памятники культуры (Смішко, 1960. С. 136). Исследование поселений дало новые материалы для изучения хозяйства культуры карпатских курганов, и эти материалы свидетельствовали в пользу его земледельческого характера (Вакуленко, 1977. С. 43–56). На новом этапе археологического изучения прикарпатских древностей (1982–1991 гг.) были получены дополнительные данные, однозначно подтверждающие этот вывод.

Прежде всего, следует помнить, что речь идет о территории, расположенной вдоль северо-восточных склонов Карпатской дуги, имеющей географическое определение Прикарпатская равнина (Предкарпатье или Прикарпатье). Прикарпатский ландшафт характеризуется расчлененным рельефом мягких форм и большей частью состоит из выровненных речных террас и пологих склонов, удобных для занятия земледелием. Термические ресурсы Прикарпатья благоприятны для земледелия и позволяют успешно выращивать широкий ассортимент сельскохозяйственных культур (Природа… 1968. С. 101).

Исследования состава почвы, проведенные на поселениях культуры, в частности и в Пилипах 4 6 3 , показали, что они расположены на землях, глубокая гумуси-рованность профиля и заметная оструктуренность гумусных горизонтов которых предопределяют значительное плодородие грунта. В Прикарпатье этот подтип буроподзолистых грунтов (буроподзолисто-дерновые) с увеличенной глубиной гумусового горизонта (до 35–40 см) имеет значительное распространение на первых и вторых надпойменных террасах речек – притоков Днестра, Прута и др. 7 4

Население культуры карпатских курганов использовало совершенные для своего времени орудия сельскохозяйственного производства. На поселениях и в курганах культуры найдены жернова, серпы, железный наконечник пахотного орудия. Интересно, что железный втульчатый широколопастный асимметричный наральник был найден в кургане 1 могильника Пилипы 2. Орудия для возделывания грунта, подобные пилиповскому наральнику, распространились на территорию варварских культур Европы из римских подунайских провинций, откуда происходят их ближайшие аналогии (Вакуленко, 2000. С. 159–165).

Наконец, убедительным свидетельством земледельческого характера хозяйства у прикарпатского населения стали материалы, полученные при исследовании уникального комплекса зернохранилищ из Пилипы 4. Широкий ассортимент злаковых культур, наличие в зерновом материале сорняков, как яровых, так и озимых культур, является доказательством существования у населения культуры карпатских курганов развитой формы пахотного земледелия. Накопление зерна в зернохранилищах указывает на повышение производительности земледелия, позволяющего создать запасы сельскохозяйственной продукции.

Исследователи отмечают, что в позднеримское время в среде населения Европы происходит общий подъем сельскохозяйственного производства, что не в последнюю очередь вызвано влиянием провинциальноримской культуры земледелия. Высокую эффективность земледелия отмечают исследователи черняховской культуры (Рикман, 1975. С. 141). Ощутимый прогресс в земледелии заметен и на материалах пшеворской культуры (Godlowski, 1966. S. 86–91). Без сомнения, не осталось в стороне от этих процессов и население культуры карпатских курганов. Открытия, сделанные в Пилипах 4, являются тому свидетельством.

Список литературы Комплекс зернохранилищ IV в. н. э. в Прикарпатье

- Блаватский В. Д., 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.

- Вакуленко Л. В., 2000. Знахщки сшьськогосподарських знарядь в похованнях культури карпатських кургангв//Збiрник Нацiонального вторичного музею. Кшв.

- Зеест И. Б., 1948. Земляные зернохранилища Пантикапея//КСИИМК. Вып. XXIII.

- Кругликова И. Б., 1966. Боспор в позднеантичное время. Очерки экономической истории. М.

- Пашкевич Г. А., 1991. Палеоботанические находки на территории Украины. Каталог II. Киев.

- Природа Украшських Карпат. Львiв, 1968.

- Рикман Э. А., 1975. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. М.

- Шеллов Д. Б., 1972. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.

- Щербакова Т. А., Чеботаренко Г. Ф, 1974. Усадьба на поселении первых веков н. э. в с. Будешты//Археологические исследования в Молдавии в 1973 г. Кишинев.

- Barlowska A. Osada z póžnego okresu wplywów rzymskich w Lesku, woj. Krosno//MSROA. 1984. S. 51-101.

- Bednarczyk J, 1988. Z badan sanctuarium i osady ludnosci kultury przeworskiej w Inowroclawiu, woj. Bydgoszcs, stan. 95//Spr. Arch. XXXIX.

- Béreš J., Lamiová-Schmiedlová M, Olexa L., 1991. Záhranný výskum na polykultúrnom sídlisku v Nižnej Myšli -Alamenev//Východ. Pravek III.

- Godiowski K, 1966. Problem przeiomu w technice uprawy roli na ziemiach polskich w pierwszym tysi^cleciu n. e.//SDGW. T. 8.

- Kryl S., Bobicski J., 1951. Wypasy w lesie. Warszawa.

- Skowron J, 2004. O funkcji nektórych budowli slupowych w osadach ludnosci kultury przeworskiej//Kultura przeworska. Odkrytia-interpretacje-hipotezy. Lódž.

- Zimmermann W. H., 1992. Die Siedlungen des 1 bis 6 Jaherhunderts nach Christus von Flögeln-Eekhöltjen, Niedersachsen: Die Bauformen und ihre Funktionen//Probleme der Küstenforschug im südlichen Nordseegebiet 19. Hildescheim.