Комплексирование геофизических методов для поисков бокситов

Автор: Удоратин В.В., Попов И.В., Бурцев И.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (149), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128201

IDR: 149128201

Текст статьи Комплексирование геофизических методов для поисков бокситов

Основными методами геофизических исследований для поисков бокситов являются электроразведка и магниторазведка.

Электроразведка — основной вид геофизических работ при поисках, разведке и эксплуатации рудных месторождений полезных ископаемых, как металлических, так и неметаллических. Широкое применение ее методов обусловлено характерным проявлeни-eм рудных зон, месторождений и залежей в электрических полях благодаря действию таких факторов, как проводимость, поляризуемость, способность вызывать естественные электрические поля и др. Дифференциация горных пород по электрическим свойствам, а также отличие рудовмещающих образований по электрическим параметрам от неизмененных и неоруденелых литологических аналогов позволяет уверенно выделять рудоносные структуры, рудные поля и зоны.

Бокситы слабо отличаются от вмещающих пород по электрическим свойствам, а поэтому электроразве-дочные методы применяют главным образом для решения задач косвенных поисков — картирования рудовмещающих структур и комплексов, чему способствует значительное различие по электрическому сопротивлению пород платформенного чехла и фундамента, а также дифференциация пород сaмого фундамента по электрическим свойствам. Так, рыхлые образования, а нередко и кора выветривания коренных пород обладают низким удельным сопротивлением (единицы и десятки ом-метров). Трещиноватые известняки имеют сопротивление 100—1000 Оᴍ∙ᴍ, плотнокристаллические — 1—100 кОм∙м. У пород осадочного чехла сопротивление более низкого порядка: от 10—40 Ом∙м у глин до 100 Ом∙м у аргиллитов, алевролитов и песчаников. Сопротивление глинистых бокситов в среднем 75, каменистых — 150—400 Ом∙м.

При региональных исследованиях метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) в комплексе с сей- сморазведкой, гравиразведкой и магниторазведкой привлекается для выделения крупных поднятий дорудного рельефа, литологического расчленения пород осадочного чехла и фундамента, для выявления площадей с корой выветривания по алюмосиликатным породам и установления мощности рыхлого покрова. При детальных поисках электроразведку применяют для определения мощности четвертичных отложений, изучения дорудного рельефа и выделения депрессий, котловин и карстов. Перспективными на наличие полезных ископаемых являются депрессии, расположенные в благоприятных литологических условиях и пространственно совпадающие с локальными магнитными aномалиями рудной природы.

По намагниченности бокситы бывают различными: от практически немагнитных до сильномагнитных с высокой остаточной намагниченностью: к последним относятся плотные бокситы бобового строения, их магнитная восприимчивость имеет значения порядка 10‒3 СГС, а в отдельных случаях отмечались образцы с восприимчивостью до 1∙10‒1 СГС. Разрушенные и глинистые бокситы слабомагнитны, их магнитная восприимчивость чаще всего не превышает нескольких единиц 10‒4 СГС.

Месторождения бокситов, приуроченные к перерывам в осадконакоплении карбонатных толщ, залегают в форме наклонно падающих пластов небольшой мощности. Иногда руды располагаются в карманообразных залежах, сосредоточенных в пределах единого горизонта. Пластовые рудные тела и продуктивные бокситоносные толщи по простиранию прослеживаются на весьма значительные расстояния, достигающие иногда многих десятков километров. Вмещающими породами повсеместно являются известняки, иногда прорванные интрузиями. Магнитные aномалии, создаваемые бокситами этого типа, незначительны по интенсивности, редко превышают 100 нТл, вследствие чего для их обна- ружения и прослеживания необходима высокая точность полевых измерений. Сравнительно низкая магнитная восприимчивость руд и малая мощность слагаемых ими пластовых тел, обычно составляющая первые метры, требуют проведения поисков с помощью наземной магнитной съемки при достаточно частом расположении пунктов измерений по профилям.

Месторождения карстового типа приурочены преимущественно к толщам карбонатных пород, реже — к контакту мраморизованных карбонатных пород с амфиболитами и кэрозионным впадинам в коре выветривания сланцев. Размеры карстов достигают нескольких сотен метров в диаметре при глубине до 100, а в отдельных случаях и до 200 м.

Эрозионно-карстовые месторождения локализуются в рыхлых бокситоносных породах, выполняющих ложбинообразные депрессии, сформировавшиеся в зоне контакта двух литологически разных толщ, обычно карбонатной и терригенной.

Месторождения котловинного типа формируются на разнообразных породах палеозойского фундамента в пределах тектонически ослабленных зон и опущенных блоков. Площадь депрессий, к которым приурочены месторождения этого типа, составляет десятки и сотни квадратных километров. Рудные тела имеют пласто- и линзообразную формы.

Месторождения латерит-бокситов образовались в результате обогащения глиноземом латеритного профиля коры выветривания траппов. Бокситы залегают в небольших депрессиях, дно и борта которых сложены траппами.

Ha пeрвом этапе магниторазведка решает задачу картирования кровли пород палеозойского фундамента с целью выделения площадей, сложенных немагнитными осадочными породами. Среди пород палеозойского фундамента широко развиты магматические и туфогенные образования, обладающие повышенной магнитной восприимчивостью. Эти породы создают aномалии

в первые сотни гамм, наблюдающиеся на значительных площадях и хорошо коррелирующиеся по простиранию. Поэтому задача картирования может быть решена с помощью аэромагнитной съемки масштаба 1:200000.

Уже по результатам этой съемки можно намечать площади, потенциально перспективные на обнаружение месторождений бокситов того или иного типа. Так, картирование траппов фактически выделяет площади возможного присутствия бокситов латеритного происхождения; преимущественно спокойные магнитные поля отвечают участкам, где вероятны месторождения первично-осадочных и переотложенных бокситов.

Далее проводят аэромагнитную съемку масштабов 1:50000, 1:25000, а затем наземную съемку масштабов 1:50000, 1:25000, которые служит для поисков уже самих бокситов на площади развития известняков и в пределах зон их контакта с алюмосиликатными породами. Магнитная восприимчивость каменистых бокситов колеблется от 1∙10‒4 до 1∙10‒2 СГС; аномалии А Т составляют иногда несколько сотен, но чаще только несколько десятков нанотесл, поэтому требуется высокая точность измерений и учета смещения нуль-пункта приборов. Обычно средняя квадратическая погрешность наземной съемки равна 5—7 нТл. Каждая аномалия А Т чаще всего прослеживается на двух-трех профилях, но группы аномалий вытягиваются на большое расстояние согласно простиранию пород.

После проверки предполагаемой природы магнитных аномалий бурением контуры залежей каменистых бокситов уточняют магнитной съемкой масштаба 1:5000, которую выполняют только на площадях, где магнитные аномалии уже установлены работами предшествующего этапа. Столь крупный масштаб съемки на завершающем этапе необходим потому, что размеры залежей каменистых бокситов в плане обычно не превышают 50 х (100—200) м.

Видная роль принадлежит наземной магнитной съемке при непосредственных поисках месторождений бокситов в оконтуривании рудных тел. Работы масштаба 1:10000 проводят с целью поисков месторождений и отдельных крупных тел, а съемку масштаба 1:2000 — для оконтуривания отдельных тел и определения их глуби- 6

ны и элементов залегания. Устанавливаемые по магнитному полю границы тел бокситов в большинстве случаев удовлетворительно совпадают с данными бурения. Однако иногда наблюдаются расхождения, объясняемые тем, что отдельные участки рудных тел сложены немагнитными разностями бокситов. Кроме того, некоторые аномалии, сходные с аномалиями рудной природы, связаны с магнитными глинами и глинистыми сланцами. Подобные аномалии встречаются и на многих других рудопроявлениях, поэтому природа магнитных аномалий устанавливается только по данным проверочного бурения. Бокситы, представленные только практически немагнитными разностями, магниторазведкой не обнаруживаются. В этом случае используются геофизические методы, с помощью которых могут быть найдены депрессии в фундаменте.

Мы провели наземные геофизические работы на fiжном Тимане, которые были составной частью комплекса поисковых исследований и осуществлялись с целью определения площади распространения потенциально бокситоносных визейских терригенных отложений, их мощности и глубины залегания, а также локализации участков для заложения скважин поисковооценочного бурения. Hа наиболее перспективном участке выполнялись комплекс электроразведочных работ на постоянном и переменном токах, а также магниторазведочные исследования.

Т а б л и ц а 1

Магнитная восприимчивость пород метаморфического комплекса fiжного Тимана (составлена по данным ЗГТ и УТГУ)

|

Горные породы |

Возраст |

Число образцов |

X 10"6 СГС |

||

|

Xmin |

Xmax |

XcD |

|||

|

Кварциты и кварцитопесчаники |

R3bs |

46 |

5 |

58 |

34 |

|

Песчаники, известняки и доломиты |

-«- |

192 |

0 |

19 |

9 |

|

Сланцы |

-«- |

668 |

0 |

820 |

71 |

|

Кварциты и кварцитопесчаники |

PR3 |

110 |

0 |

1000 |

31 |

|

Алевролиты |

-«- |

9 |

15 |

1500 |

736 |

|

Сланцы |

-«- |

971 |

0 |

7000 |

970 |

В результате анализа нашими предшественниками более ранних работ по поискам бокситов в пределах Тимана, основанных на данных методов электроразведки, а также из-за близости физических свойств пород палеозойского разреза был сделан вывод о мало-эффективности применения указанных методов. Однако такие же работы, про- веденные в других регионах с близким геологическим строением, но с использованием современной высокоточной аппаратуры, показали состоятельность применения этих методов. Основной задачей электроразведочных работ было выявление возможностей методов ВЭЗ и СЭП для литологического расчленения разреза, определения мощности четвертичных отложений, картирования и прослеживания по площади литологических границ и разрывных нарушений, поиска и оконтуривания палеодепрессий.

Физические свойства горных пород района

Магнитная восприимчивость ( х )

Hами проведен анализ магнитных свойств пород, выполненный при проведении опытно-методических работ с целью выбора оптимального комплекса геофизических методов для поиска бокситовых месторождений в геологических условиях Среднего Тимана, а также при проведении аэромагнитной съемки в пределах fiжного Тимана.

Основные аномальные объекты в геологическом разрезе сосредоточены в двух структурных этажах — в метаморфизованных образованиях верхнепротерозойско-нижнекемб-рийского фундамента (табл. 1) и в палеозойско-мезозойском комплексе, представленном на площади отложениями от верхнего девона до средней юры (табл. 2).

Из табл. 1 видно, что породы существенно карбонатной толщи быстрин-ской серии характеризуются магнитной восприимчивостью величиной от 0 до 820Ч0-6 СГС. При этом х ср всего разреза не превышает 70∙10‒6 СГС (у сланцев).

Кислоручейская свита, в составе которой преобладают терригенные

Магнитная восприимчивость пород палеозойского разреза

|

Горные пород |

Возраст |

Число образцов |

X |

•10 6, сгс |

|

|

Xmin |

Хтах |

Хер |

|||

|

Глины |

J |

12 |

18 |

96 |

50 |

|

Песчаники |

7 |

18 |

42 |

10 |

|

|

Известняки |

Р |

208 |

0 |

9 |

1 |

|

Аргиллиты |

-«- |

16 |

1 |

4 |

1 |

|

Глины |

-«- |

10 |

7 |

11 |

9 |

|

Алевролиты |

-«- |

263 |

0 |

170 |

57 |

|

Песчаники |

-«- |

104 |

1 |

100 |

11 |

|

Известняки и доломиты |

Civ + п |

378 |

0 |

10 |

1 |

|

с прослоями мергелей, глин |

|||||

|

Глины с прослоями |

С |

15 |

8 |

||

|

песчаников, алевролитов, |

|||||

|

доломитов |

|||||

|

Аргиллиты |

-«- |

45 |

60 |

1000 |

514 |

|

Аргиллиты и глинистые |

D |

789 |

1 |

570 |

54 |

|

сланцы |

|||||

|

Алевролиты |

-«- |

418 |

0 |

120 |

22 |

|

Песчаники |

-«- |

1732 |

0 |

230 |

13 |

|

Конгломераты |

-«- |

7 |

0 |

7 |

2 |

|

Бокситовые породы |

-«- |

143 |

3 |

364 |

50 |

разности пород является более высокомагнитной. Здесь χ ср мощных хорошо выдержанных горизонтов алевролитов и сланцев составляет примерно 800∙10‒6 СГС.

По-видимому, горизонты сланцев и алевролитов кислоручейской серии, а в ряде случаев и сланцев быстринской серии влияют на характер распределения магнитного поля по площади, где мощность чехла в отдельных местах не превышает 70—200 м.

Hа территории fiжного Тимана в основном развиты породы девонского возраста, слагающие всю центральную часть площади, а также отложения карбона и перми.

Высокомагнитные разности пород встречаются главным образом в разрезе девонских образований. В разрезе каменноугольных и пермских пород такими являются алевролиты и аргиллиты (табл. 2).

Как показали результаты определения χ , наибольшей магнитной удельной восприимчивостью в палеозойском разрезе обладают терригенные отложения нижнего карбона. Среднее значение χ у них составляет 24∙10‒6 СГС. Бокситовые породы имеют магнитную восприимчивость такого же порядка, хотя у отдельных образцов отмечены повышенные значения (до 47∙10‒6 СГС). Анализ вариационных кривых распределения параметра χ как для бокситов, так и для вмещающих пород показывает, что распределение χ подчиняется логнормальному зако-

Т а б л и ц а 2

ну, а средние значения их магнитной восприимчивости практически не отличаются. Остальная часть изученного нами разреза, кроме четвертичных отложений, практически не магнитна (χ составляет 5—10∙10‒6 СГС). Объемная магнитная восприимчивость четвертичных отложений варьируется от 5∙10‒6 до 32∙10‒6 СГС. Повышенные значения χ отмечаются у глинистых пород.

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что в том случае, когда терригенные породы нижнего карбона выходят на дневную поверхность или же залегают под четвертичными отложениями, магнитный эффект от них становится весьма значительным и ощутимым для современных точных магнитных съемок, которые могут быть применены для картирования зон выклинивания пород нижнего карбона.

Относительное удельное электрическое сопротивление ( ρ )

Анализ параметров ρ показал, что в изученном нами разрезе наблюдается несколько геоэлектрических горизонтов. Как и по остальным физическим параметрам, породы сирачойской свиты верхнего девона имеют наибольшие значения ρ . Величина электропроводимости отложений фаменского яруса из-за недостаточного количества образцов определена весьма приблизительно, и она несколько больше, чем у сирачойских отложеий.

Терригенные отложения нижнего карбона обладают большей проводимостью ( ρ ср — 67 ед.) по сравнению с другими слоями разреза. Бокситовые породы по показателям удельного электрического сопротивления несколько отличаются от вмещающих пород. Карбонатная толща среднего и нижнего карбона характеризуется более высокими значениями ρ (от 94 до 156 ед.), чем нижележащая терригенная толща. Результаты лабораторных определений ρ в общем соответствуют данным параметрических ВЭЗ, которые показывают такую же последовательность изменения кажущихся сопротивлений по разрезу.

Согласно каротажным данным по нескольким скважинам наблюдается достаточно существенное изменение удельного электрического сопротивления на границе терригенных отложений нижнего карбона с кровлей фа-менских отложений (скв. №7-ИГ, №16-ИГ). Кроме того, на графиках потенциал-зонда уверенно выделяется граница между пестроцветными глинами и вышележащими карбонатными отложениями карбона. В среднем значения удельного сопротивления доломитов карбона оцениваются в пределах 100—300 Ом∙м, терригенных отложений карбона — 20—50, известняков верхнего девона — 300— 500 Ом∙м.

Методика и техника проведения работ

Высокоточная магнитная съемка проводилась в пределах fiжного Тимана. Площадь исследования составляла порядка 120 км2 (сеть профилей — 50 × 1000 м; шаг наблюдения — 50, 20, 10, 5 м). Учет вариаций магнитного поля при наблюдениях решается в зависимости от требований к допустимой погрешности. В нашем случае значения вариаций снимались через 5 мин. при спокойном фоне и через 30 сек. при даже незначительных флюктуациях и, как показали графики вариаций магнитного поля, полностью отвечали требуемой погрешности. Вариационный магнитометр был установлен на контрольном пункте в базовом лагере. Для учета сползания нуль-пункта приборов все рейсы начинались и заканчивались на контрольном пункте. Все рейсы отрабатывались от одного контрольного пункта. Магниторазведочные работы выполнялись с помощью портативных

одноканальных протонных магнитометров МПП-203 и «МИHИМАГ», предназначенных для широкого производственного применения при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Эти приборы измеряют модуль индукции магнитного поля Земли в диапазоне 20000—100000 нТл (пределы основной систематической погрешности ±2, среднеквадратической — 0.03 нТл).

Электроразведочные работы методом ВЭЗ проводились симметричной четырехэлектродной установкой AMNB с максимальным разносом АВ/2, равным 750 м. Сеть профилей определялась как 500 х 1000 м. Изна- чально шаг исследований составлял, как было запроектировано, 500 м, но в ходе работ было принято решение сгустить сеть до 250 м. Работа проводилась по стандартной методике. Электоразведочные работы выполнялись аппаратурой АЭ-72 и «ЭРА-MAX».

Обработка, интерпретация и результаты магнитометрических исследований

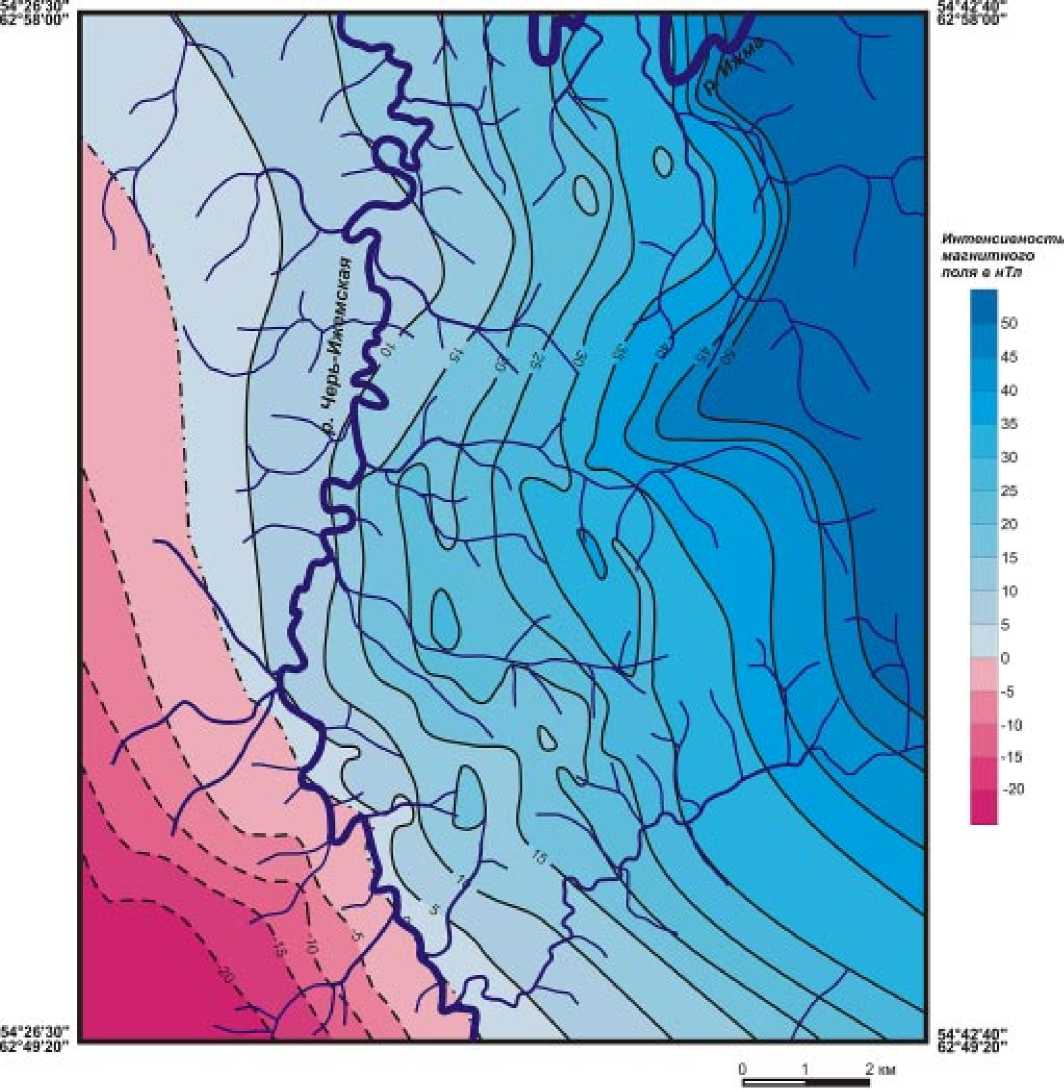

Обработка данных магниторазведки проводилась по стандартной методике и включала: ввод поправок за ва- риации магнитного поля, ввод поправок за смещение нуль-пункта, расчет аномального магнитного поля, определение точности съемки. В результате наблюдений были построены графики аномального магнитного поля для каждого профиля, карта графиков и схема изолиний аномального магнитного поля (рис. 1).

Анализ графиков аномального магнитного поля был проведен по ряду профилей с направлениями юго-запад — северо-восток, секущими в крест «тиманские» структуры, и северо-запад — юго-восток, совпадающими с простиранием «тиманских» структур. Графики аномального магнитного

Рис. 1. Схематическая карта аномального магнитного поля

поля по профилям первого направления характеризуются повышением значений поля с юго-запада на северо-восток с градиентами по линии тренда от 33 до 85 нТл, а градиент повышения интенсивности магнитного поля с юго-востока на северо-запад постоянен. Линия тренда графиков магнитного поля по профилям с «тиманским» направлением не имеет градиента, что говорит о стабильном поле.

Аномальное магнитное поле характеризуется как спокойное с плавным повышением значений от ‒20 до +50 нТл по направлению с юго-запада на северо-восток. Hа общем спокойном фоне в центральной части участка выделяется аномальная зона, отличающаяся заметными повышением значений и имеющая мозаичный характер. Условно можно выделить два направления этой зоны: юго-запад — северо-восток и юг—север. Это хорошо отражается на карте графиков аномального магнитного поля.

Повышение общего фона магнитного поля на северо-восток и падение складчатого фундамента в этом же направлении не позволяют нам увязать возникновение аномального магнитного поля с породами фундамента. Линейное направление аномалии нельзя объяснить и наличием разломов, так как они бы обязательно выделялись в региональном магнитном поле (масштаб 1:200000, 1:1000000), а это не обнаружено. Повышение аномального магнитного поля может быть связано с породами палеозойского чехла. Однако выходы на дневную поверхность пород карбона и девона дают лишь небольшое возрастание его значений. Только слои пестроцветных бокситоподобных глин имеют повышенные значения намагниченности. Увеличенные мощности слабомагнитных пород осадочного чехла и объясняют аномальные повышения интенсивности магнитного поля. Исходя из этого, можно сделать вывод о приуроченности аномальной зоны в центре участка к палеодепрессии. Для того чтобы проверить предполагаемую природу магнитных аномалий бурением, контуры этих зон необходимо уточнить магнитной съемкой масштаба 1:5000.

Обработка полевых электроразве-дочных данных начиналась с пересчета наблюденных значений разности потенциалов между приемными электродами в кажущееся сопротивление. После расчета значений кажущегося

—есА^ЁК , май, 2007 г., № 5 сопротивления на специальных бланках с логарифмическим масштабом по осям координат строились кривые ρ K и проводилась отбраковка сильных выбросов, связанных с ошибками наблюдения или влиянием неоднородностей разреза.

По материалам электроразведоч-ных работ проводились качественная и количественная интерпретации. Качественная интерпретация заключается в построении и анализе карты типов кривых ВЭЗ и разрезов кажущихся удельных сопротивлений и служит для оценки изменения геоэлектричес-кого разреза по глубине и в плане. Это позволяет в общих чертах охарактеризовать геологическое строение района, выяснить степень искажения кривых зондирования и возможность их количественной интерпретации в рамках горизонтально-слоистого разреза. Результаты качественной интерпретации наносятся на карту кривых ВЭЗ. Эта карта отражает основные особенности геоэлектрического строения района, которые выражаются в закономерном распределении типов кривых ВЭЗ по площади в виде отдельных зон, последовательно сменяющих друг друга. Согласно представлениям о стратиграфической приуроченности электрических слоев, каждая из этих зон может быть увязана с определенными гео-электрическими условиями.

Так, зона распространения кривых типа I (H1), по-видимому, связана с широким развитием карбонатных отложений каменноугольного возраста. Она характеризуется повышенным сопротивлением (слой 3), по мощности значительно превышающим нижележащие низкоомные породы, отвечающие терригенным отложениям нижнекаменноугольного возраста. Из-за экранирующего действия 3-го слоя, на кривых ВЭЗ слой 4 не отражается.

В зонах локализации развития кривых типа II (H2) карбонатные породы фаменского яруса девонской системы залегают либо непосредственно под четвертичными, либо под каменноугольными карбонатными отложениями небольшой мощности. Можно предположить, что форма кривой является следствием изменения мощности карбонатных отложений каменноугольного возраста вплоть до их выклинивания и относительного изменения мощности пород терригенной толщи. Так, при наращивании мощности высокоомных отложений карбона кривые типа

II (H2) замещаются кривыми типа I (H1).

Кривые типа III (HКH, HА), форму которых обуславливает определенный набор геоэлектрических горизонтов, имеют ограниченное распространение. В зонах наличия кривых этого типа глубина залегания девонских отложений не превышает 100—150 м. Следует отметить, что при прочих равных геоэлектрических условиях кривые типа HКH с хорошо выраженным вторым минимумом распространены в районах увеличения мощности терригенных каменноугольных отложений (по данным бурения).

При количественной интерпретации определялись значения параметров модели: мощности и сопротивления слоев, конфигурация геоэлектрических тел. Поиск параметров модели проводился таким образом, чтобы расхождение (невязка подбора) между теоретическими кривыми ρ K, рассчитанными для данных параметров модели, и кривыми, построенными по замерам в поле, было минимально.

После выяснения зависимости вида кривых ВЭЗ от геологического строения района исследования производились оценка параметров геоэлектри-ческого разреза и стратиграфическая привязка горизонтов. Для этой цели использовались параметрические данные по ряду скважин. По результатам интерпретации были построены гео-электрические разрезы.

Hапример, обобщенный геоэлект-рический разрез участка исследований можно свести к следующему пятислойному разрезу:

Слой 1 — высокоомные пески четвертичного возраста, их сопротивление, по данным ВЭЗ, колеблется от 500 до 1000 Ом∙м и более. В обводненных участках значения сопротивления слоя снижается до 60—100 Ом∙м.

Слой 2 — супеси и суглинки четвертичного возраста, относительно проводящий слой. Сопротивление, судя по виду кривых ВЭЗ, составляет 30— 80 Ом∙м.

Слой 3 — карбонаты каменноугольного возраста, сопротивление повышенное. Согласно кривым ВЭЗ оно в основном соответствует значениям 200—300 Ом∙м, иногда меняется, но не превышает 600 Ом∙м.

Слой 4 — терригенные отложения нижнего карбона, проводящий. Сопротивление слоя, по результатам лабораторных определений электрических 9

свойств образцов и каротажным данным, составляет 15—20 Ом∙м.

Слой 5 — предполагается, что поверхность слоя относится к кровле карбонатов фаменского яруса девонского периода. Сопротивление высокое. Отмечается на кривых ВЭЗ конечной правой ветвью, наклоненной к оси абсцисс под углом обычно менее 45°. Сопротивление этого слоя порядка 300—400, иногда достигает 800 Ом∙м.

Район работ, судя по геоэлектричес-ким разрезам, характеризуется неблагоприятными геоэлектрическими условиями. Мощность карбонатных толщ варьируется в больших пределах — от 0 до 150 м, поверхность их осложнена эрозионными котловинами с амплитудой погружений до 50—60 м. В районе работ под почвенным покровом часто распространены пески с высоким сопротивлением (500—10000 Ом∙м и более), их мощность 2—7 м.

Зоны развития высокоомных поверхностных песков чередуются с заболоченными участками, что создает резко различающиеся условия заземления. По-видимому, кровля отложений верхнего девона, которая принята за второй опорный электрический горизонт, представлена сильно разрушенными породами. Эта разрушенность носит локальный характер и незакономерна по площади. Такой вывод можно сделать по характеру изменения угла наклона конечных правых ветвей ВЭЗ. Помимо вышеуказанных факторов для успешной разведки немаловажную роль играет постоянство гидрогеологического режима пластов. По данным наших наблюдений, гидрогеологические условия варьируются как по площади, так и по времени. Совокупность вышеизложенных факторов обуславливает изменение электрических сопротивлений пластов в значительных пределах, что осложняет проведение работ. В таких условиях становится необходимым комплексный подход с применением различных методов электроразведки и обязательной привязкой к данным буровых работ.

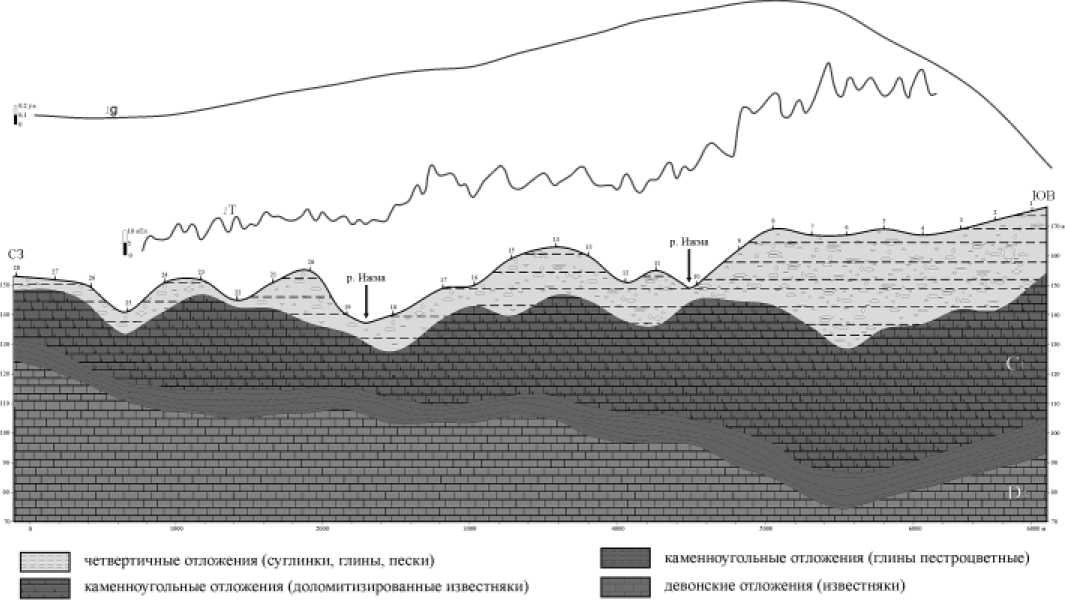

По результатам проведенных нами исследований построены геолого-геофизические разрезы по профилям (рис. 2). Hа разрезах слои 1 и 2 объединены в единый четвертичный горизонт, слой 3 представляет собой карбонатные отложения каменноугольного возраста, слой 4 — терригенные отложения нижнего карбона, слой 5 — карбонатные отложения фаменского яруса девона. Как уже отмечалось ранее, граница между карбонатными и терригенными отложениями каменноугольного возраста выявляется далеко не везде. По этой причине проследить мощность терригенного горизонта удалось лишь на участках, отличающихся благоприятным соотношением между мощностями экранирующей карбонат- ной толщи и терригенной, т. е. чем меньше мощность карбонатов и соответственно больше мощность терригенной толщи, тем резче проявляется между ними граница.

Hа разрезах отчетливо выделяются и трассируются по всем линиям профилей опорные геоэлектрические границы между четвертичными отложениями и карбонатными породами каменноугольного возраста (горизонт I) и между терригенными отложениями карбона и карбонатными отложениями девона (горизонт II). В случае большой мощности терригенного пласта (10—15 м) это, возможно, граница между карбонатным и терригенным карбоном.

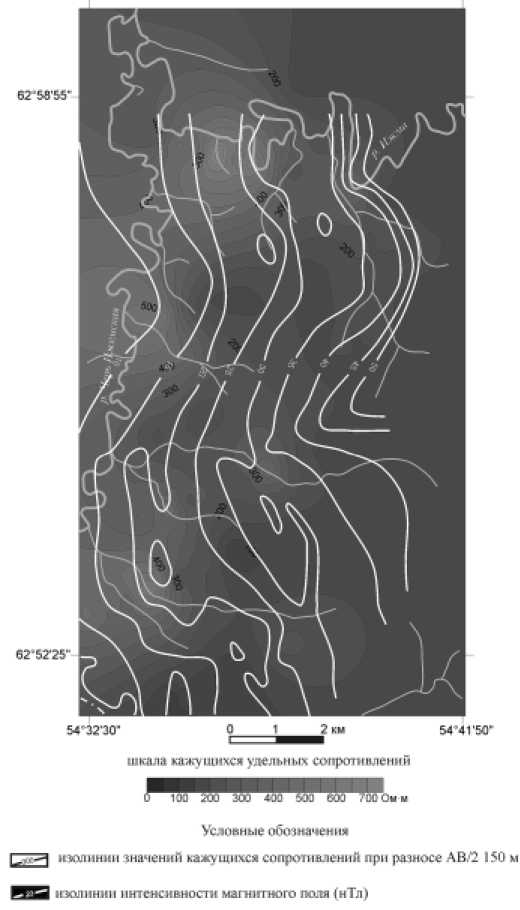

По результатам количественной интерпретации были построены карты кажущихся сопротивлений при различных разносах АВ/2 (90, 150, 250, 500 м). Hа рис. 3 показано сопоставление карты кажущихся сопротивлений при разносе АВ/2 150 м с картой магнитного поля. Повышенным значениям кажущихся сопротивлений соответствуют в основном пониженные значения интенсивности магнитного поля. Эти области отвечают более приподнятым участкам рельефа поверхности девонских отложений. С запада на восток кажущиеся сопротивления на уровне этого среза понижаются, что говорит о погружении опорного геоэлек-трического горизонта.

Рис. 2. Геолого-геофизический разрез по профилю 16А

Рис. 3. Сопоставление карты кажущихся удельных сопротивлений при разносе линии АВ/2, равной 150 м, с картой интенсивности магнитного поля

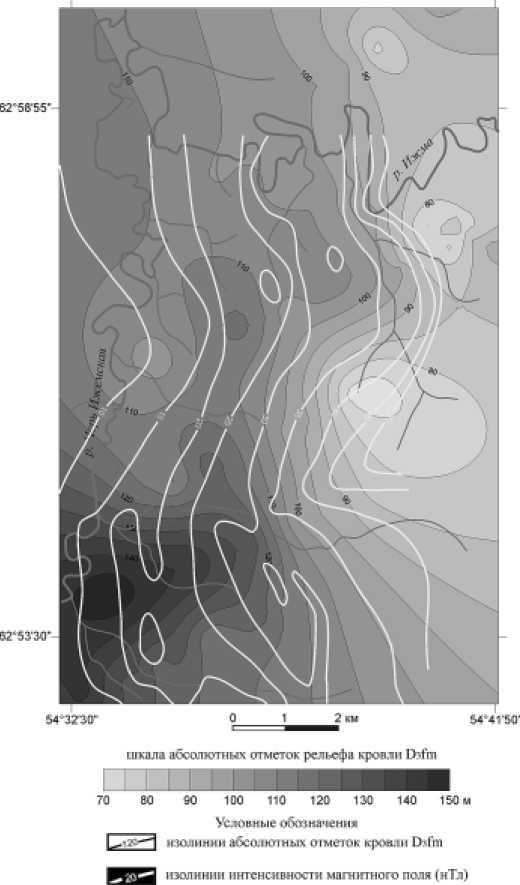

Рис. 4. Сопоставление карты рельефа кровли D3fm с картой интенсивности магнитного поля

Далее нами были составлены структурные карты, отвечающие кровле I опорного горизонта повышенного сопротивления, который представлен карбонатными отложениями каменноугольного возраста (или карта мощности четвертичных отложений, поскольку эти отложения залегают непосредственно на каменноугольных карбонатах), а также кровле II опорного горизонта повышенного сопротивления, сложенного девонским карбонатами (рис. 4). Hами также построена объемная модель рельефа кровли девонских отложений. В построении карт кроме данных электоразвед-ки были использованы материалы исследований скважин и сейсморазведочных профилей.

Hа структурной карте по горизонту I видно, что мощности четвертичных отложений повышаются с запада на восток от 2 до 30 м. Однако необходимо отметить, что это только в общем плане, так как мощности четвертичных отложений не выдерживаются по площади: наиболее значительная мощность отложений соответствуют водораздельным участкам, наименьшая — долинам рек и ручьев.

Изогипсы опорного горизонта II имеют общее простирание с юго-запада на северо-восток. Самое высокое положение горизонта наблюдается на западе и северо-западе, а самое низкое — на юго-востоке и востоке, т. е. погружение горизонта происходило с запада на восток. Глубина залегания горизонта изменяется от 20 до 180 м. Это отвечает общему плану погружения крыла антиклинальной складки. В северо-западной части площади структурный план горизонта II осложнен локальными поднятиями и опус- каниями. В целом можно выделить две палеодепрессии, расположенные в северной и южной частях площади. При погружении отмечается наращивание мощности каменноугольных отложений, как карбонатных, так и терригенных. Мощность терригенной толщи увеличивается от 2 до 10 м, достигая в самых глубоких впадинах не менее 20 м.

Сопоставление карты рельефа поверхности девонских отложений с картой магнитного поля еще раз показывает, что пониженным значениям магнитного поля соответствует более высокое положение горизонта II (рис. 4), погружение толщи девонских карбонатов происходит с запада на восток, в этом же направлении повышаются значения интенсивности магнитного поля.

Выводы

Результаты наземных геофизических исследований, проведенных нами на fiжном Тимане, позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Повышение аномального магнитного поля может быть связано только с увеличенными мощностями слабомагнитных пород осадочного чехла. Проявление локальных аномалий магнитного поля может быть связано с достаточно большим содержание железа в терригенных отложениях карбона. Исходя из этого, можно сделать вывод о приуроченности аномальной зоны в центре участка исследования к палеодепрессии. Сравнение аномального магнитного поля и структурных карт по осадочному чехлу и поверхности фундамента полностью подтверждает этот вывод и дает возможность применять данный метод для поиска палеодепрессий, но ис-

- пользовать его необходимо только в комплексе с другими методами.

-

2. Анализ материалов электроразве-дочных работ, выполненных методами ВЭЗ и СЭП, позволил установить характер геоэлектрического разреза района, где выделяются два опорных горизонта высокого сопротивления: первый связан с кровлей карбонатных отложений каменноугольного возраста, второй — с карбонатными породами девона. К сожалению, границу между каменноугольными карбонатными и терригенными и отложениями выделить удается очень редко. Это связано с незначительной мощностью терригенных пород по сравнению с мощностью карбонатных, которые носят экранирующие свойства. Hеблагоприятным фактором также является «разрушенность» доломитов и известняков, которые могут существенно обводняться и тем самым уравнивать физические свойства с глинами. Это значительно усложняет возможность

-

3. В результате магниторазведочных и электроразведочных работ, выполненных на наиболее перспективном участке, в комплексе с материалами ранее проведенных сейсмических исследований и данными бурения была выделена площадь распространения потенциально бокситоносных визейских терригенных отложений, по возможности определены их мощности и глубины залегания. По материалам исследования выделены палеодепрессии, в пределах которых необходимо проведение более детальных работ с целью выявления мест для бурения разведочных скважин.

метода для прямых поисков бокситов. Однако электроразведочный метод с целью поиска и локализации бокситоносных терригенных отложений может применяться даже в таких условиях. Hо при этом необходимо применять различные модификации его с другими методами наблюдений и обязательно привязываться к данным бурения.

АЛЬБИНА ИВАНОВНА

(к юбилею А. И. Сивковой)

25 мая исполнилось 70 лет Альбине Ивановне Сивко- порядочный человек и настоящий товарищ. За время наше-

вой. Альбина Ивановна родилась и выросла в Сыктывкаре. После окончания естественно-научного факультета Коми государственного педагогического института, Альбина Ивановна работала воспитательницей школы-интерната в с. Усть-Hем и учителем химии в Базовской средней школе. В 1962 г. она поступила на работу в Институт геологии, где и отработала 36 лет до выхода на пенсию. Должности у Альбины Ивановны были разные: старший лаборант, младший научный сотрудник, инженер и геолог II категории, но суть ее работы не менялась — все годы в институте она посвятила обработке образцов для спорово-пыльцевого анализа сначала в лаборатории палеонтологии и спорово-пыльцевого анализа, а затем в лаборатории угля и горючих сланцев. В 1960—1970 гг.

Альбина Ивановна провела исследование по выбору лучшего метода мацерации образцов, сравнивая различные способы обработки. По результатам этого небольшого исследования в 1972 г. она в соавторстве с Л. М. Варюхиной опубликовала статью «К методике выделения миоспор из красноцветных и пестроцветных отложений" в «Известиях АH СССР».

го сотрудничества она не сказала ни одного дурного слова в чей-либо адрес. Все знают, что ради красного словца или по чьей-нибудь прихоти Альбина Ивановна никогда не станет искажать информацию, если она что-то сказала, то так оно и есть. Именно таким людям можно доверять в любой жизненной ситуации.

Дорогая Альбина Ивановна, мы, Ваши друзья и коллеги, от всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия!

К. г.-м. н. Д. Пономарев

Говоря об Альбине Ивановне, все коллеги отмечают ее исключительно добросовестное отношение к своему делу — она не дала ни одного повода усомниться в качестве своей работы. Всегда выдержанная и немногословная, Альбина Ивановна во всех ситуациях проявляет себя как