Комплексная диагностика парафункций жевательных и шейных мышц у шорт-трековиков

Автор: Новиков Ю.О., Герасимова Л.П., Елистратов С.А., Янтилина А.А., Файрузова И.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: на основании клинико-инструментальных и электрофизиологических методов обследования установить факторы риска развития парафункций жевательной и шейной мускулатуры у шорт-трековиков. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 14 членов основного состава олимпийской сборной России по шорт-треку. Во всех группах проводили углубленное клинико-инструментальное исследование: оценивали интенсивность боли различными методами, исследовали мышечный тонус, проводили электромиографическое и тепловизионное обследование. Результаты. Биомеханические факторы риска, связанные с циклической работой максимальной интенсивности, высокая динамичность движений с сохранением равновесия приводят к нарушению осанки и формированию парафункции жевательных и шейных мышц. Заключение. Проведенное исследование выявило влияние биомеханических нарушений при максимальных физических и психоэмоциональных нагрузках на возникновение парафункций жевательных и шейных мышц.

Парафункция жевательных мышц, головная боль напряжения, функциональная электромиография, нейроортопедическое обследование

Короткий адрес: https://sciup.org/147247659

IDR: 147247659 | УДК: 616.742.7-07 | DOI: 10.14529/hsm240320

Текст научной статьи Комплексная диагностика парафункций жевательных и шейных мышц у шорт-трековиков

Yu.O. Novikov1, ,

L.P. Gerasimova1, ,

A.A. Yantilina1, ,

I.S. Fajruzova1, ,

Введение. Для спорта высших достижений характерны физические нагрузки, достигающие пределов переносимости, а также выраженное психоэмоциональное перенапряжение, что обусловлено высокими требованиями к спортсменам как в ходе тренировочного процесса, так и на соревнованиях международного уровня [3]. В шорт-треке решающее значение на конечный результат оказывает проявление взрывной силы, которая оказывает неблагоприятное действие на опорно-двигательную и мышечную системы [9]. Большинство исследований посвящены потенциальным нейрофизиологическим и биомеханическим факторам риска возникновения травматических и дегенеративных изменений поясничнокрестцового отдела позвоночника, а патологии грудного и шейного отдела часто пренебрегают [12, 13, 15]. Известно, что профессиональные спортсмены страдают от височнонижнечелюстных дисфункций чаще, чем «не-спортсмены». У спортсменов существует несколько факторов риска развития заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, одним из которых является травма самой челюсти, которая может произойти в контактных видах спорта, таких как футбол, борьба и регби. Некоторые бесконтактные виды спорта, такие как лыжный спорт и легкая атлетика, также сопряжены с риском травмы челюсти [11]. В доступной литературе исследований, посвященных височно-нижнечелюстной дисфункции у шорт-трековиков, мы не нашли.

Цель исследования: на основании клинико-инструментального и электрофизиологических методов обследования установить факторы риска для развития парафункции жевательной мускулатуры у шорт-трековиков.

Материалы и методы. Было обследовано 14 спортсменов основного состава олимпийской сборной России по шорт-треку. Исследование осуществлялось в соответствии

с этическими принципами медицинских исследований с привлечением человека в качестве их субъекта Хельсинской декларации (Declaration of Helsinki) Всемирной медицинской ассоциации (ВМА). Все участвующие в обследовании пациенты давали письменное информированное согласие. Всем обследуемым проводили молестио-анамнестическое, стоматологическое и нейроортопедическое обследование. Для оценки интенсивности боли применяли ВАШ. Инструментальное исследование мышечного тонуса и болезненности структур проводили в кг/см2 при помощи оригинального инструментария [6]. Глубину шейного лордоза, а также объем движений в шейном отделе позвоночника проводили при помощи нейроортопедического инструментария [4, 5].

Для определения функционального состояния мышц челюстно-лицевой области, шеи и плечевого пояса использовали метод поверхностной электромиографии на аппарате «Синапсис» (НМФ «Нейротех»). Исследование проводили одновременно с обеих сторон жевательной и височной мышц, затем жевательной и верхнего пучка трапецевидной мышцы. Для определения биоэлектрической активности (БЭА) использовали накожные биполярные биоадгезивные электроды, зафиксированные на участках наибольшего напряжения жевательных мышц, которые определяли пальпаторно. Амплитуду БЭА жевательных мышц определяли в мкВ, используя функциональные пробы: в состоянии физиологического покоя и при максимальном сжатии челюстей. БЭА средней амплитуды (мкВ) жевательной, височной и верхнего пучка трапециевидной мышцы определяли в состоянии физиологического покоя и при максимальном сжатии челюстей .

Тепловизионное исследование мышц лица и шеи проводили портативным тепловизором

Таблица 1

Table 1

Биомеханические нарушения в шейном отделе позвоночника

Biomechanical impairments in the cervical spine

|

Показатель Parameter |

Шорт-трековики Short track athletes (n = 14) |

Норма Reference values |

t |

|

Лордоз / Lordosis |

23 ± 3 мм/mm |

16 ± 2 мм/mm |

3,13 |

|

Флексия / Flexion |

72 ± 4° |

70 ± 2° |

0,45 |

|

Экстензия / Extension |

75 ± 3° |

70 ± 2° |

1,39 |

|

Латерофлексия вправо / Lateral flexion to the right |

42 ± 4° |

45 ± 1° |

0,73 |

|

Латерофлексия влево / Lateral flexion to the left |

45 ± 4° |

45 ± 1° |

0,00 |

|

Ротация вправо / Rotation to the right |

85 ± 1° |

85 ± 1° |

0,00 |

|

Ротация влево / Rotation to the left |

87 ± 1° |

85 ± 1° |

1,41 |

Таблица 2

Table 2

Оценка порога боли по тензоальгиметру

Pain threshold measurement

|

Критерий / Criterion |

БГМУ / BSMU (n = 79) |

БИФК / BIPC (n = 78) |

Шорт-трековики Short track athletes (n = 14) |

t1 |

t2 |

t3 |

|

Тензоальгиметрия Tensometry |

5,67 ± 0,21 |

6,38 ± 0,14 |

7,36 ± 0,52 |

2,81 |

3,01 |

1,82 |

Таблица 3

Table 3

|

Мышца / Muscle |

Данные миотонометрии Myotonometric measu r ements |

t |

|

|

Височная / Temporal |

Справа / Right |

1,44 ± 0,01 |

7,16 |

|

Слева / Left |

1,44 ± 0,04 |

||

|

Трапециевидная / Trapezius |

Справа / Right |

1,35 ± 0,01 |

3,13 |

|

Слева / Left |

1,34 ± 0,02 |

||

|

Задняя группа мышц шеи |

Справа / Right |

1,28 ± 0,03 |

4,02 |

|

Posterior neck muscles |

Слева / Left |

1,28 ± 0,02 |

|

Таблица 4

Table 4

|

Обследуемые Subject |

Средняя амплитуда жевательной мышцы Mean amplitude, the masticatory muscle |

Средняя амплитуда височной мышцы Mean amplitude, the temporal muscle |

||||||

|

Справа / Right |

Слева / Left |

Справа / Right |

Слев а / Left |

|||||

|

В покое At rest |

При нагрузке At exercise |

В покое At rest |

Пр и нагрузке At exercise |

В покое At rest |

При нагрузке At exerci s e |

В покое At rest |

При нагрузке At exercise |

|

|

Шорт-трековики Short track athletes |

113,4 ± 12,3 |

1126 ± 16,0 |

110,7 ± 12,3 |

110 7 ± 16,0 |

123,2 ± 1,0 |

1270,4 ± 16,0 |

120,2 ± 16,3 |

1281,8 ± 16,0 |

|

Данные Л.П. Герасимовой (2013 г.) Data from L.P. Gerasimova (2013) |

32,3 ± 2,1 |

360 ± 20,0 |

32,3 ± 2,1 |

360 ± 20,0 |

24,0 ± 0 |

385,0 ± 21,0 |

24,0 ± 0 |

385,0 ± 21,0 |

|

t |

6,50 |

29,91 |

6,28 |

29,17 |

99,20 |

33,54 |

5,90 |

33,97 |

HTI HT-203U в соответствии с Протоколом тепловизионных обследований European Association of Thermology, который достаточно полно освещен во многих публикациях [1, 8].

Результаты. Среди 14 обследованных спортсменов высокой квалификации 1 являлся ЗМС, 4 – МСМК, 8 – МС и 1 – КМС; 10 – мужчин и 4 – женщины, средний возраст которых 21,2 ± 2,4 года.

При пальпации жевательных мышц гипертонус выявлялся у 8 из 14 обследуемых (57 %). Щелчки, а также девиация при движении нижней челюсти определялись у 8 человек (57 %). Наличие рецессий десны, говорящие о перегрузке тканей пародонта, были выявлены у 9 обследуемых (64 %), а наличие повышенной стираемости зубов – у 6 (42 %).

У 11 спортсменов были выявлены парафункции жевательных мышц: мышечносуставная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (МСДВНЧС) – 7 (53,9 %); бруксизм (Б) – 2 (15,4 %), Б в сочетании с МСДВНЧС – 1 (7,6 %).

У 11 человек была выявлена головная боль напряжения, у 9 – нечастая эпизодическая форма, а у 3 – частая эпизодическая головная боль напряжения, возникновение которой связывали в основном с усталостью, повышенной физической и психоэмоциональной нагрузкой, нарушением режима сна.

У всех обследуемых отмечалось досто-

верное усиление шейного лордоза в пределах 23 ± 3 мм по курвиметру (t = 3,13). При проведении динамических проб достоверных различий с нормой не установлено (табл. 1).

Тензоальгиметрические исследования, измеряемые в кг/см2 в верхнем пучке трапециевидной мышцы, которое мы проводили в нашем предыдущем исследовании [7], показали достоверно более высокий болевой порог у шорт-трековиков и студентов спортивного по сравнению со студентами медицинского вуза («неспортсмены») (табл. 2).

Полученные данные при миотонометрии выявили, что наиболее высокий мышечный тонус определялся в височных мышцах, достоверно отличающихся от трапециевидных и задней группы мышц шеи у обследуемых (табл. 3).

Результаты ЭМГ-исследования жевательных и височных мышц в покое и при заданной нагрузке приведены в табл. 4. В качестве показателей нормы биопотенциалов жевательных мышц использовались полученные ранее данные [2].

По данным ЭМГ-исследования у 100 % обследуемых определялось достоверное повышение средней амплитуды жевательных мышц, которое привело к компенсированной работе жевательной мускулатуры. Было отмечено, что при сжатии челюстей происходит увеличение показателей БЭА мышц шеи у 8 чел.

Оценка мышечного тонуса

Muscle tone assessments

Функциональная характеристика жевательных и височных мышц

Functional characteristics of the masticatory and temporal muscles

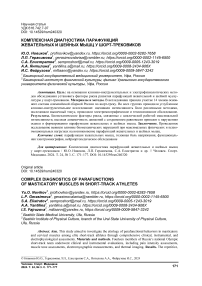

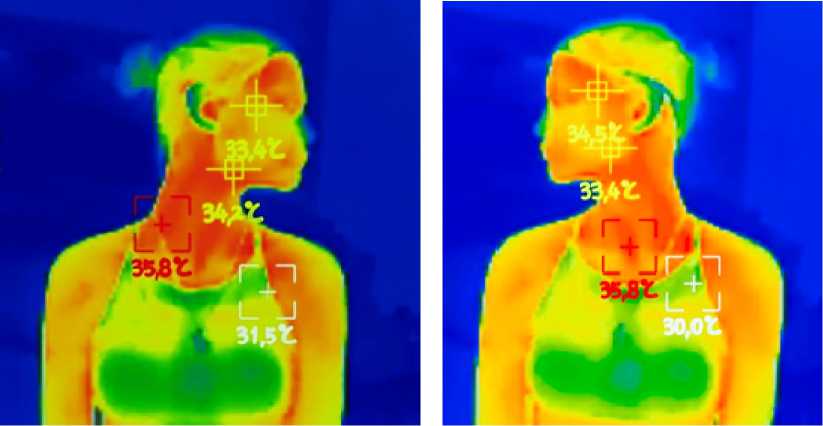

Тепловизионная оценка термоасимметрии зоны лица Thermal imaging of facial thermal symmetry

(57 %) в среднем на 128 ± 21,4 мкВ, что свидетельствует о непроизвольном вовлечении в акт жевания при парафункции жевательной мускулатуры и мышц шеи.

При тепловизионном исследование мышц лица и шеи определяли разницу температур симметричных зон лица и шеи. За диагностически значимую принимали термоасимметрию больше 1°C, согласно рекомендациям [1, 10, 14] Чаще всего тепловизионные нарушения выявлялись в височной области – как по частоте – 7 чел., так и термоасимметрии ∆T = 4,1°, шейной – 4 чел., ∆T = 3,1°, жевательной области – 3 чел., ∆T = 2,1°, реже в проекции трапециевидной мышцы – 1, ∆T = 3,3° (см. рисунок).

Заключение. Проведенное пилотное исследование доказало влияние биомеханических нарушений в виде шейного гиперлордоза на формирование парафункции жевательных и шейных мышц, а физические и эмоциональные нагрузки их усиливают. ГБН также достаточно часто формируются у шорт-трековиков. Для повышения достоверности доказательств требуются более тщательно спланированные исследования с большим объемом выборки.

Список литературы Комплексная диагностика парафункций жевательных и шейных мышц у шорт-трековиков

- Азимов, А. Термография лица у здоровых / А. Азимов, М. Азимов // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 72–74.

- Герасимова, Л.П. Исследование функционального состояния собственно жевательной и височной мышц височно-нижнечелюстного сустава при мышечно-суставной дисфункции, связанной с окклюзионными нарушениями с применением электромиографа / Л.П. Герасимова, Б.Р. Якупов // Наука в центральной России. – 2013. – № 4S. – С. 178–181.

- Ермилова, А.В. Риски в спорте высших достижений: социологический аспект / А.В. Ермилова // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». – 2023. – № 1 (69). – С. 138–146.

- Пат. 24781U1 Российская Федерация, МПК A61B 5/103. Устройство для определения подвижности шейного отдела позвоночника / Ю.О. Новиков, А.Б. Кузьмин, А.Ф. Галлямова [и др.]; заявитель и патентообладатель Ю.О. Новиков. – № 2002100165/20; заявл. 09.01.2002; опубл. 27.08.2002.

- Пат. 24783U1 Российская Федерация, МПК A61B 5/103. Курвиметр, совмещенный с угломером / Ю.О. Новиков, А.Б. Кузьмин, А.Ф. Галлямова [и др.]; заявитель и патентообладатель Ю.О. Новиков. – № 2002100167/20; заявл. 09.01.2002; опубл. 27.08.2002.

- Пат. 24785U1 Российская Федерация. Прибор для измерения мышечного тонуса и порога болевой чувствительности / Ю.О. Новиков, А.Б. Кузьмин, А.Ф. Галлямова [и др.]; заявитель и патентообладатель Ю.О. Новиков. – № 2002100169/20; заявл. 09.01.2002; опубл. 27.08.2002.

- Сравнительные характеристики антропометрических и психофизиологических особенностей у студентов медицинского и спортивного вузов при синдроме текстовой шеи / Ю.О. Новиков, Л.П. Герасимова, С.А. Елистратов [и др.] // Человек. Спорт. Медицина. – 2024. – Т. 24, № 1. – С. 7–14. DOI: 10.14529/hsm240101

- Термографический мониторинг температурных реакций на различную физическую нагрузку / В.В. Эрлих, О.С. Меркасимова, И.В. Черепова, А.А. Пискаев // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. – Т. 22. – № 3. – С. 80–90. DOI: 10.14529/hsm220310

- A systematic review and net meta-analysis of the effects of different warm-up methods on the acute effects of lower limb explosive strength / F. Li, C. Guo, H. Li. et al. // BMC Sports Sci Med Rehabil. – 2023. – Vol. 15. –P. 106. DOI: 10.1186/s13102-023-00703-6

- Accuracy of two forms of infrared image analysis of the masticatory muscles in the diagnosis of myogenous temporomandibular disorder / Delaine Rodrigues-Bigaton, Almir Vieira Dibai-Filho, Amanda Carine Packer et al. // Journal of bodywork and movement therapies. – 2014. – Vol. 18, No. 1. – P. 49–55. DOI: 10.1016/j.jbmt.2013.05.005

- Freiwald, H.C. Effects of competitive sports on temporomandibular dysfunction: a literature review / H.C. Freiwald, N.P. Schwarzbach, A. Wolowski // Clinical oral investigations. – 2021. – Vol. 25, No. 1. – P. 55–65. DOI: 10.1007/s00784-020-03742-2

- Hendricks, M. Epidemiology, etiology and prevention of injuries in competitive ice speed skating-limited current evidence, multiple future priorities: A scoping review / M. Hendricks, E. Verhagen, van de Water ATM // Scand J Med Sci Sports. – 2024. – Vol. 34, No. 4. DOI: 10.1111/sms.14614

- Potential neurophysiological and biomechanical risk factors for sport-related back problems: A scoping review / E. Zemková, B. Amiri, H. Horníková, L. Zapletalová // Sports Med Health Sci. – 2023. – Vol. 6. – № 2. – P. 123–138. DOI: 10.1016/j.smhs.2023.12.006

- Quantification of thermal asymmetry. Part 1: Normal values and reproducibility / S. Uematsu, D.H. Edwin, W.R. Jankel et al. // Journal of neurosurgery. – 1988. – Vol. 69. – № 4. – P. 552–555.

- Relationship between latent trigger points, lower limb asymmetry and muscle fatigue in elite short-track athletes / M. Konieczny, E. Skorupska, P. Domaszewski et al. // BMC Sports Sci Med Rehabil. – 2023. – Vol. 15. – № 1. – P. 109. DOI: 10.1186/s13102-023-00719-y