Комплексная эколого-географическая характеристика урбанизированных территорий с использованием геоинформационных технологий (на примере г. Саранска)

Автор: Кустов М.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Геоэкология и ландшафтное планирование

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718934

IDR: 14718934

Текст статьи Комплексная эколого-географическая характеристика урбанизированных территорий с использованием геоинформационных технологий (на примере г. Саранска)

Развитие процесса урбанизации в большинстве случаев приводит к негативным экологическим и социальным последствиям: загрязнению окружающей среды, неконтролируемому росту отходов производства и потребления, деградации растительности и как следствие — к ухудшению здоровья населения, проживающего в урбанизированных районах. В связи с этим необходимы поиск эффективных методов анализа пространственно-временных закономерностей функционирования городских экосистем, оценка их влияния на окружающую среду на основе экологических и социальных критериев и поиск методов прогнозирования дальнейшего развития урбоэкосистем. При этом существенная методологическая трудность исследования городских экосистем состоит в том, что на их функционирование и развитие влияет большое количество разнородных факторов: природных, социально-экономических и т. д. Для решения этой важной теоретической и методологической проблемы, на наш взгляд, наиболее перспективно использование современных методов научного исследования — гео-информационных технологий, системного анализа, математического и картографического Мпделиронямия Автором выбрана в первую очередь геоэкологическая направленность исследований, т. е. изучение антропогенных изменений территориальных систем и их компонентов, а также последствий этих изменений, влияющих на экологическое состояние среды, жизни и деятельности человека.

В нашей стране накоплен опыт исследования процесса урбанизации и сформированы информационные ресурсы в различных природоохранных ведомствах. Однако их деятельность недостаточно координируется, поэтому достигаемые результаты оценок и анализа экологической ситуации носят специфический узковедомственный характер и не позволяют решать задачи оценки экологической ситуации комплексно и тем более решать задачи управления в обеспечении устойчивого развития города. В этих условиях городские структуры испытывают потребность в создании городской экологической информационной системы (ГЭИС).

Наиболее разработаны вопросы экологического изучения техногенного воздействия городов на окружающую среду. Это работы по экогеохимии загрязнения городов (М, А. Гла-зовская, А. В. Евсеев, Н. С. Касимов, Б. И. Кочуров, А. И. Перельман и др), медико-географическому изучению урбанизированных территорий (С. М. Малхазова, Б. Б. Прохоров, Б. А. Ревич и др.), геоинформационным технологиям и математико-картографическому моделированию (А. М. Берлянт, И. К. Лурье, В. С. Тикунов, А. М. Трофимов и др.), экологической техноемкости и допустимой техногенной нагрузке (Т. А. Моисеенкова, В. В. Хаскин и др.), экологическому анализу на базе теории нелинейных колебаний (Ю. Г. Пузз-ченко, Ю. М. Свирежев, А. М. Трофимов и др.), функциональному зонированию и районированию территории (В. В. Владимиров,

К. Н. Дьяконов, Б. Б. Родоман и др.), экологогеографическому прогнозу (М. И. Будыко, Т. В. Звонкова, С. М. Мягков, Ю. Г. Симонов, М. Д. Шарыгин и др). В то же время следует заметить, что весьма немногочисленны специальные разработки, в которых бы рассматривались комплексные эколого-географические исследования урбоэкосистем на базе геоинформационных технологий и системного анализа.

Проблема исследования состояла в поисках и разработке наиболее эффективной методической системы проведения комплексных эколого-географических исследований урбанизированных территорий с помощью ГИС-технологий, разработке структуры экологической ГИС города Саранска.

Методологическое обеспечение современной упбоэкологии. Город как экосистема чаще всего рассматривается в качестве совокупности подсистем единого территориального целого: квазиприрод-ной, ландшафтно-архитектурной и социально-экономической. В нашем представлении эколого-географический анализ (ЭГА) урбанизированных территорий — это комплексные междисциплинарные исследования, складывающиеся в рамках научного направления — урбоэкологии, нацеленные на создание научных основ решения проблем оздоровления экологической ситуации и рационализации природопользования.

Сущность ЗГА, на наш взгляд, заключается в следующем.

Во-первых, комплексный анализ, стремясь выявить все реальное многообразие взаимосвязей между населением, хозяйством, природой, концентрирует внимание только на экологически значимых взаимосвязях элементов урбоэкосистемы (реально или потенциально). В связи с этим эколого-географическое исследование обязательно предполагает синтез знаний о разнокачественных связях в структуре экосистемы города.

Во-вторых, важно знать и учитывать при ЭГА реальное многообразие пространственных и временных изменений, составляющих урбоэкосистемы в процессе их функционирования, динамики и эволюции, т, е ЭГА — это пространственно-временной анализ.

В-третьих, ввиду исключительной сложности ЭГА, огромного массива используемой в процессе анализа информации важную роль призвано сыграть применение современных геоинформационных технологий.

Среди наиболее важных урбанистических характеристик в сфере проводимых исследований выделим следующие: экологические, географические, территориально-планировочные и градостроительные, инженерно-технологические, культурологические, экоинформаци-онные, эколого-экономические.

Задачи, свойства и принципы разработки экоинформационной системы урбанизированных территорий. Для реализации городской экологической ГИС необходимо обеспечить решение следующего комплекса задач экологического анализа: оценка качества городской среды (состояние компонентов природы, факторы дискомфорта и т. п.), перевод качественных оценочных характеристик природных ресурсов в стоимостные показатели; оценка загрязняющего воздействия производственной сферы; оценка эффективности существующих и проектируемых планировочных режимов селитебной застройки; определение направлений перспективного развития городских территорий; определение приоритетных районов реконструкции (исходя из анализа сложившейся структуры землепользования и состояния окружающей среды); функциональное зонирование территории; анализ данных текущего надзора (санитарного, природоохранного, технического и пожарного).

Для реализации этих задач экоинформаци-онная система должна включать в себя обширную правовую и нормативно-методическую базы данных, базы данных текущего надзора, экологического мониторинга. В систему должны входить различные алгоритмы моделирования — покомпонентного анализа и комплексного анализа городской среды.

В распоряжении городского управления должна быть единая экоинформационная система, интегрирующая результаты ведомственных разработок На этом уровне развития ГЭИС создаются тематические программные приложения.

Обзор ГИС городов экологической направленности. Как показывает мировой опыт и опыт других городов России по освоению геоинформационных технологий, можно выделить четыре основных специфи- ческих направления создания городских ГИС: ГИС городского земельного кадастра; ГИС инженерных сетей; экологические ГИС и ГИС — генеральный план города. Подобное разбиение отражает различие в функциях этих систем, информационном наполнении, используемых картографических основах, функциях анализа и моделирования и т. п. Экологический блок входит в состав практически всех рассмотренных ГИС городов вне зависимости от их специфики.

Использование экологической составляющей в структуре городской ГИС позволяет решать следующие задачи: корректировку экологического раздела Генплана города с учетом сложившейся ситуации (размещение промышленных объектов, автодорог, озеленение территории, застройка микрорайонов и т. д.), прогнозирование экологической ситуации при изменении застройки, появлении новых промышленных объектов, автодорог. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом загрязняющих ве ществ, можно получить исчерпывающую информацию о районах загрязнения, более эффективно применять средства для его ликвидации.

Все функционирующие ГИС экологической направленности, осуществляющие информационную поддержку природоохранной деятельности на уровне субъекта Федерации, обладают двумя сходными чертами: использование данных государственной статистики (формы 2-ТП-водхоз, 2-ТП-воздух и др.), что обеспечивает единую стартовую платформу для аналитических построений и их ^легальность», а также привязка исходных данных преимущественно к административным единицам — районам субъекта Федерации, населенным пунктам, районам населенных пунктов и пр. Этим общие черты ГИС, созданных в разных регионах, исчерпываются, что связано с различиями в структурах тематических данных (отсутствует стандарт на базы данных экологического содержания) и со спецификой экологических проблем конкретной террито-

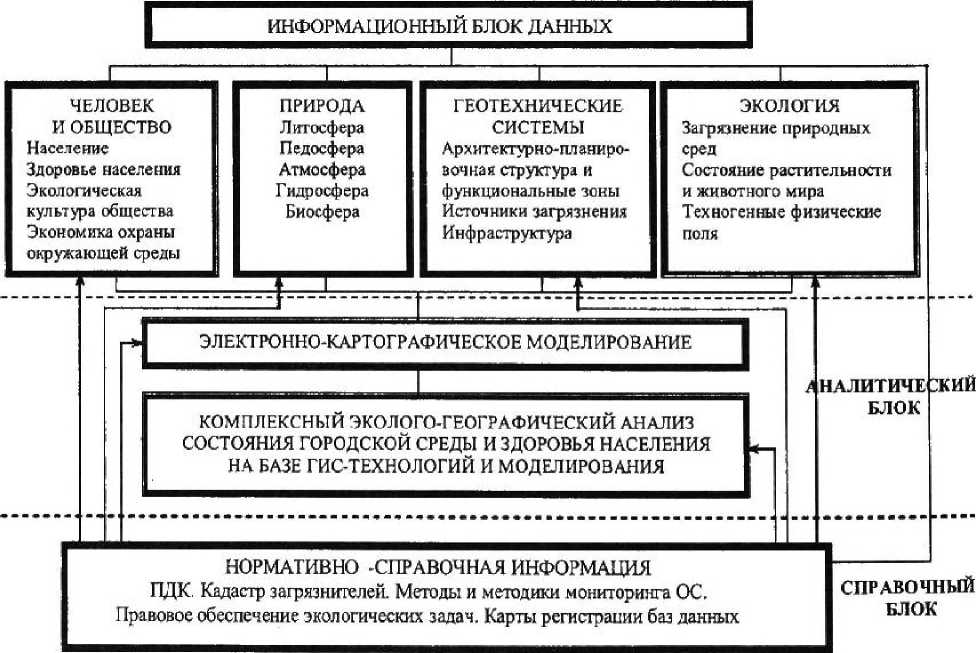

Рисунок /

Схема комплексного эколого-географического анализа урбанизированных территорий на базе ГИС-технологий

рии, но главное —- с особенностями требований потребителя продукции ГИС. Как правило, заказчиком ГИС выступает либо администрация региона, либо региональный комитет по экологии, но их разработчики учитывают интересы не только прямого заказчика, но и поставщиков исходных тематических данных, сторонних потребителей ГИС-продукции (инвесторы, страховые компании, общественные организации и т, п.).

Экологические ГИС при формировании проходят следующие пути постановки и решения информационных задач: поиск и сбор доступных исходных данных — характеристика экологических проблем на основании собранных данных (построение «постановочных» карт, помогающих спланировать анализ данных) —- построение элементарных и комплексных карт, хяпактнризукмпих компоненты окружающей среды комплексных карт, позволяющих сопоставить имеющиеся экологические проблемы и задачи управления природоохранной деятельностью —- типологическое районирование территории субъекта федерации на основе имеющихся элементарных и комплексных карт с использованием тематических данных, выбранных в качестве критериальных — выработка рекомендаций по решению управленческой задачи.

Разработка структуры баз данных экологической геоинформаци-онной системы. Общая структура городской экоинформационной системы содержит три основных блока: 1) информационный; 2) аналитический; 3) справочный. Информационный блок, или банк данных, состоит из субблоков: * Человек и общество», «Природа», «Геотехнические системы», «Экология» и «Нормативно-справочная информация». Эти блоки тесно взаимосвязаны, между ними существуют встречные информационные потоки (рис,). Разработка названных блоков производится согласованно и основана на покомпонентном анализе экосистем. Такая структура достаточно условна, и четкой границы между отдельными блоками нет.

Структура системы внутри блоков строится на классификациях рассматриваемых объектов. Каждый блок имеет несколько классификаций по различным принципам. Некоторые компоненты системы затруднительно классифицировать на данный момент, так

Геоэкология и ландшафтное планирование как в составе экоинформационных задач до сих пор они не встречались или встречались редко и были методически спорными или сугубо специальными. Задачи классификации развиваются по мере необходимости с учетом глубины решаемых экологических задач. В информационном обеспечении ГЭИС каждая классификация реализована в виде спра-вочни ка-кл а сси фикатор а.

Любая информация в ГИС подразделяется на географическую и описательную. Географическая информация содержит координаты картографического представления объекта и его пространственную привязку, а также другие картографические атрибуты, которые необходимы для ориентации и анализа отношений между объектами.

Исходная описательная информация включает описательные базы данных объектов, необходимые правовые и нормативно-справочные базы данных и вспомогательные документы, связанные с определенным объектом. В процессе работы создается новая информация, хранящаяся в результирующих базах данных; все данные должны иметь четкую пространственную и временную привязку.

В экологической информационной системе средствами ГИС-технологий анализируются отношения между объектом и субъектом воздействия в различных масштабах и реализуются различные экологические задачи анализа явлений, изучения событий и процессов. Основным элементом ГИС является набор карт для каждого ее уровня на определенный момент времени. ГИС может содержать несколько карт в различных масштабах, а в развитии — несколько карт для различных временных моментов, что позволяет решать задачи анализа происходящих процессов и динамики развития.

Структура банка данных ГИС г. Саранска включает информацию природоохранных, медицинских, гигиенических, градостроительных служб, социологических опросов, экспертностатистического оценивания.

Перевод информации с бумажных карт в цифровой вид и ввод атрибутивных данных выполнялись двумя способами. Первый вклю- ' чает: 1) сканирование исходных материалов и обработку растровых изображений в среде PhotoShop; 2) послойную векторизацию растровых изображений, осуществляемую в про- грамме Easy Trace; 3) создание корректной топологической структуры векторных данных, их трансформацию в заданную систему координат, тематическую идентификацию, подготовку обменных файлов для ArcView GIS, проводимую с использованием векторного редактора Geodraw; 4) обработку результатов лабораторных исследований, представленных в виде табличной информации, выполняемую в СУБД Microsoft Access; 5) использование в качестве связующего технологического ядра системы, объединяющего отдельные программно-технологические комплексы, ГИС ArcView, позволяющей на единой картографической основе объединять разнородную информацию, реализовать развернутые запросы к взаимоотношениям объектов и субъектов воздействия, проводить анализ экологической ситуации на территории, в целом создавать тематические пользовательские приложения для эффективного решения экологических вопросов. При втором способе 1-й и 2-й этапы заменены оцифровкой картографических материалов с использованием дигитайзера, остальные этапы не меняются.

Тематические ГИС-проекты. На основе созданной системы пространственных данных были выполнены проблемно-ориентированные ГИС-проекты по наиболее актуальным направлениям природоохранной деятельности: анализ загрязнения атмосферного воздуха; геохимический анализ состояния почвы и снегового покрова; анализ транспортной ситуаций; природный комплекс и озеленение; медико-экологический анализ; автоматизированное рабочее место эколога-экономиста (расчет платежей предприятий города за природопользование); автоматизированное рабочее место эколога-эксперта; анализ потенциала самоочищения геоэкосистемы города; анализ радиационной обстановки.

Проведенные с применением ГИС-техноло-гий исследования позволили получить следующие наиболее значимые результаты: создание комплексной ландшафтно-геохимической карты г. Саранска по методике Н С. Касимова; карты загрязнения снежного покрова и почв г, Саранска (сопряженный анализ карт содержания микроэлементов в почвенном и снежном покровах); функциональное зонирование городской территории; карты оценочной и типологической классификации дет ской заболеваемости по педиатрическим участкам по методике В С. Тикунова; создание карты выбросов стационарными промышленными источниками; пространственно-статистический анализ влияния загрязнения окружающей среды на здоровье детей; создание карты расчетных выбросов городским автотранспортом; создание карты рассеивающей способности атмосферы г. Саранска. Пространственный анализ влияния промышленных источников сбросов на протекающую по территории города р. Инсар выполнен с использованием построенной для этого имитационной модели «Река», основанной на «Методике расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами» (ВНИИВО, Харьков, 1990).

Важнейшей частью работы является эколого-географическая оценка загрязнения окружающей среды. Для этого на подготовительном этапе в ГИС-проекте был построен комплекс электронных карт, включающий моноэле-ментные карты содержания тяжелых металлов в разных депонирующих средах, карты суммарных показателей загрязнения, а также карту сопряженного анализа содержания микроэлементов в почвенном и снежном покровах экосистем г. Саранска. Применение функций пространственной статистики модуля расширения Spatial Anaiist к полученным ранее картам (ландшафтной, функционального зонирования и др.), а также использование корреляционного, дисперсионного анализа, описательных статистик и графических возможностей пакета «Statistics» позволили оценить степень и характер загрязнения, особенности геохимической трансформации городской среды многими поллютантами.

К основным факторам, определяющим геохимическую трансформацию среды г. Саранска, отнесены антропогенная нагрузка, физико-химические свойства почв и положение в рельефе.

В результате картографического моделирования содержания микроэлементов в почвенном и снежном покровах были составлены аналитические карты, на которых отражены техногенные геохимические аномалии. По величине суммарного показателя пылевой нагрузки на территории города преобладают слабый и очень слабый уровни загрязнения. На основе моделирования содержания тяже- лых металлов в снежном покрове и почвах составлена прогнозная карта динамики загрязнения окружающей среды территории г. Саранска. Данные атмогеохимического и литохимического картирования указывают на ведущую роль свинца в загрязнении окружающей среды города. Наибольшие его концентрации наблюдаются в элювиально-аккумулятивных ландшафтах с выщелоченными черноземами.

Ландшафтно-функциональное зонирование. На территории города выделены функциональные зоны (агротехноген-ная, рекреационно-лесо-парковая, рекреационно-парково-садовая, селитебная, промышленная, транспортная, водная) Экологическая оценка городской среды и ее составляющих проведена на основе комплексного анализа городских ландшафтов. В качестве базовой основы о пиАлтл чгпппкчппя игк капта ппипшпшу Грг. * ----------- тественных) ландшафтов города, на базе которой создана карта техногенных городских ландшафтов. В процессе проведенного моделирования создана серия тематических карт, включающая архитектурно-планировочные (функциональные зоны, зоны удаленности от источников выбросов загрязняющих веществ, высотности застройки, степень озелененное™ участков городской территории), карты потенциальной рассеивающей способности атмос-; феры, содержания пыли в снеге и почвах (моно- и полиэлементные), медико-социальноэкологические (детская заболеваемость бронхиальной астмой и дерматитами, результаты социологического опроса и др.).

Медико-социально-экологические проблемы города. Методами пространственного статистического анализа оценивалось влияние различных факторов на аллергическую заболеваемость детей г. Саранска. Проведенные исследования подтверждают связь повышенной распространенности аллергических заболеваний, в частности, бронхиальной астмы и дерматита у детей, с близостью автомагистралей и промышленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом увеличение заболеваемости бронхиальной астмой, вероятно, связано с влиянием диоксида серы, оксида углерода и свинца, а заболеваемость дерматитом в определенной мере зависит от содержания в атмосферном воздухе повышенных концентраций бенз(а)пи-рена и от увеличения пылевой нагрузки.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

-

1. При проведении системы комплексных эколого-географических исследований урбанизированных территорий необходимо использовать методологический инструментарий урбоэкологии: экологические, географические, территориально-планировочные и градостроительные, инженерно-технологические, культурологические, экоинформационные, эколого-экономические подходы. Такие исследования обязательно предполагают рассмотрение разнокачественных экологически значимых взаимосвязей элементов урбоэкосисте-мы в реальном многообразии пространственных и временных изменений.

-

2. Разработанные методы интеграции разнородных экоинформацИоННЫХ ресурсов предложено строить на взаимосвязях трех основных блоков системы: информационного, аналитического и справочного. Первый отражает структуру городской экосистемы, содержащей квазиприродную, ландшафтно-архитектурную и социально-экономическую составляющие, и состоит из субблоков: «Человек и общество», «Природа», «Геотехнические системы», «Экология^ второй содержит технологии моделирования и анализа состояния окружающей среды; третий блок включает нормативносправочную документацию.

-

3. В качестве связующего технологически го ядра системы, объединяющего отдельные программно-технологические комплексы, предлагается использовать ГИС ArcView, позволяющую на единой картографической основе использовать разнородную информацию, реализовать развернутые запросы к взаимоотношениям объектов и субъектов воздействия, проводить анализ экологической ситуации на территории, в целом создавать тематические пользовательские приложения для эффективного решения экологических проблем на городском уровне.

-

4 Разработаны типовые моделирующие и геоинформациомные модули: «Река», «Посейдон», «Маяк», АРМ экономиста-эколога, которые используются в Комитете природных ресурсов по Республике Мордовия, а также в структурах городского управления.

-

5. Применение созданной ГЭИС позволило выполнить ряд научных задач по эколого-гео

Выполненный обзор отечественных и зарубежных публикаций по городским ГИС эко- rrnrirjpr'kTlU МЯППЯП ГТРИНПГТИ ЛППРЛАтЛП ЙкгбпП -----г программного и технического обеспечения созданной автором ГЭИС, ее структуру и последовательность этапов ее реализации. Заложенные в ее основу принципы открытости, прозрачности, интегральное™ и кооперации позволили создать эффективную программнотехнологическую базу для экологической ГИС, которая предложена для использования в структурах городского управления.

Разработаны классификации рассматриваемых объектов по структурным блокам системы. Определены необходимый состав описательной информации для объекта и субъекта воздействия, источники и особенности априорной и апостериорной информации. Таким образом, осуществлен системный географический подход, реализуются задачи i типологического анализа и комплексной | оценки экологической ситуации.

графической оценке состояния и прогнозирования развития урбоэкосистем Саранска и Рузаевки. Проведенный пространственный анализ экосистемы г. Саранска позволил оценить влияние различных экологических факторов на заболеваемость населения. Анализ результатов проведенного в Саранске и Рузаевке социологического исследования позволил определить субъективное восприятие населением степени экологической напряженности, выявить место экологических факторов в системе других факторов качества жизни, определить пути оптимизации жизненной среды человека.

Созданная ГЭИС и проведение комплексных эколого-географических исследований экосистем Саранска и Рузаевки позволили выявить новые пространственные закономерности, которые предложены к использованию в экологическом обосновании проектных решений Генплана развития столицы Республики Мордовия.

Список литературы Комплексная эколого-географическая характеристика урбанизированных территорий с использованием геоинформационных технологий (на примере г. Саранска)

- Варфоломеев А. Ф. К вопросу о создании муниципальной ГИС г. Саранска/А. Ф. Варфоломеев, А. К. Коваленко, М. В. Кустов//Сборник трудов молодых ученых географического факультета. Саранск, 1999. С. 72 -82.

- Кустов М. В. Эколого-геохимическая систематика городских ландшафтов на примере г. Саранска/М. В. Кустов, В. Н. Масляев, Д. А. Фоминов// Естественно-технические исследования: теория, методы, практика. -Саранск, 2000. Вып. 1. С. 70 -74.

- Кустов М. В. Разработка геоинформационных технологий эколого-географических исследований г. Саранска//Проблемы экономического, социального и экологического развития города Саранска. Саранск, 2000. Вып. 1. С. 53 -65.

- Кустов М. В. Использование геоинформационных технологий при исследовании заболеваемости населения в связи с экологическими факторами (на примере г. Саранска)/М. В. Кустов, Е. В. Лукина // Экономические, социально-политические и экологические аспекты исследования геосистем. Саранск, 2001. Вып. 5. С. 44 -48.

- Евдокимов С. П. Функциональное зонирование в анализе системы «среда-здоровье» (на примере г. Саранска)/С. П. Евдокимов, М. В. Кустов//Социально-экологическая безопасность развития Смоленской области: материалы научно-практической конференции: в 3 т. Смоленск, 2003. Т. ЗС. 146 -149.

- Кустов М. В. Использование ГИС-технологий для обеспечения устойчивого развития городских территорий/М. В. Кустов, Н. Н. Логинова, И. А. Семина//ИнтерКарто 10: ГИС для устойчиво го развития территорий. Новороссийск; Севастополь, 2004. С. 61 -67.

- Ямашкин А. А, Геоэкологический анализ состояния природно-социально-производственных систем/А. А. Ямашкин, А. В. Кирюшин, А. К Коваленко [и др.]. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 260 с.