Комплексная коррекция антикоагуляционной и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме

Автор: Солдатова Оксана Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - оценить динамику нарушений антикоагуляционной и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме, получавших комплекс из дилтиазема, пиоглитазона и немедикаментозных средств лечения. Установлено, что исследуемый комплекс лечения у данной категории больных после 4 мес. применения улучшает антикоагуляционную и фибринолитическую активность сосудистой стенки, но не нормализует ее. Достигнутые результаты испытывают достоверную отрицательную динамику при нестрогом соблюдении немедикаментозной составляющей в дальнейшем.

Сосудистая стенка, артериальная гипертония, метаболический синдром, дилтиазем, пиоглитазон, немедикаментозное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14113050

IDR: 14113050 | УДК: 616-005.1-08:616.12-008.331.1:615.22

Текст научной статьи Комплексная коррекция антикоагуляционной и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме

Введение. До сих пор в структуре сердечно-сосудистой патологии у населения, имеющей существенный генетический [1, 6] и средовой причинный компоненты [14], сохраняется очень высокая доля артериальной гипертонии (АГ), все чаще сопровождающейся метаболическим синдромом (МС), включающим гиперлипидемию, гипертриглицеридемию, гиперхолестеринемию, абдоминальное ожирение (АО), инсулинорези-стентность, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) [8, 10]. Наличие МС приводит к резкому увеличению у больных АГ риска развития внутрисосудистого тромбообразо-вания любой локализации, нередко с безвозвратной потерей трудоспособности или смертельным исходом, что диктует необходимость серьезного подхода к тонкой диагностике [4] и дифференцированной коррекции состояния у данной категории больных [13]. Не вызывает сомнения тот факт, что их лечение должно быть комплексным. Выглядит вполне оправданной оценка влияния одно- временного применения современного гипотензивного средства, в т.ч. антагониста кальция, гипогликемического препарата, диетотерапии и дозированных физических нагрузок на сосудистый контроль над коагуляционными механизмами крови у больных АГ при МС.

Цель исследования. Оценить динамику нарушений антикоагулянтной и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных АГ при МС, получавших комплекс из дилтиазема, пиоглитазона и немедикаментозных средств лечения.

Материалы и методы. Обследовано 23 больных АГ 1–2 степени, риск 4 [3], в т.ч. 9 мужчин и 14 женщин среднего возраста. У больных отмечалась АГ при МС, состоящем из НТГ, гиперлипидемии IIб типа, АО (индекс массы тела – более 30 кг/м2, отношение объема талии к объему бедер – более 0,85 у женщин и более 1,0 у мужчин). Группу контроля составили 25 здоровых людей аналогичного возраста.

Взятие крови производилось после 14-часового голодания. Определяли содержание общего холестерина (ХС), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом набором фирмы «Витал Диагностикум», общих липидов (ОЛ) – набором «Эрба-Русс», ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и ХС липопротеидов очень низкой плотности – расчетным путем. Результаты оценивали в соответствии с отечественными диагностическими критериями. Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) плазмы выявляли по содержанию тио-барбитуровой кислоты (ТБК)-активных продуктов набором «Агат-Мед», ацилгидроперекисей (АГП) и антиокислительному потенциалу жидкой части крови [15]. У всех обследованных определяли активность антитромбина III (АТ III) [2] до венозной окклюзии и в условиях искусственно созданной ишемии, вызывающей секрецию сосудистой стенкой в кровь дополнительной порции АТ III, с вычислением индекса антикоагуляционной активности стенки сосудов (ИАКАСС). Для изучения влияния сосудистой стенки на фибринолитическую активность крови использовали метод определения стимулированного эуглобулинового лизиса, основанного на потенциальной способности стенки сосуда выбрасывать в кровь в условиях ишемии тканевой активатор плазминогена [2], с вычислением индекса фибринолитической активности сосудистой стенки (ИФАСС).

С целью коррекции артериального давления больным назначался препарат дилтиа-зем в дозе 360 мг один раз в сутки, для оптимизации углеводного обмена – пиоглитазон в дозе 30 мг один раз в сутки. Немедикаментозная терапия включала в себя гипокало-рийную диету и посильные регулярные физические тренировки [9]. Оценка клинических и лабораторных показателей проводилась в начале лечения, через 2 и 4 мес. строгой терапии и еще через 8 мес. при нестрогом соблюдении ее немедикаментозной составляющей. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В ходе наблюдения за больными в течение 12 мес. побочных эффектов терапии выявлено не было. Через 2,5–3,0 нед. лечения артериальное давление стабилизировалось: систолическое – на уровне 132,3±1,7 мм рт. ст., диастолическое – на уровне 86,7±2,1 мм рт. ст., сохраняясь на данных уровнях до конца наблюдения.

У пациентов до начала лечения выявлена гиперлипидемия IIб типа с активацией ПОЛ плазмы (АГП – 3,24±0,03 Д 233 /1 мл, ТБК-ак-тивные продукты – 5,83±0,07 мкмоль/л). К 4 мес. терапии у больных нивелировалась гиперлипидемия (концентрация ОЛ снизилась на 25,1 %) при сохранении невыраженной гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии, снизившихся на 11,2 и 21,4 % соответственно (р<0,01). Концентрация ХС ЛПНП понизилась на 16,6 % при увеличении уровня ХС ЛПВП на 16,5 %, что обеспечило снижение коэффициента атерогенности плазмы в 1,4 раза. Отмечено достоверное увеличение антиокислительной активности плазмы в 1,3 раза, обеспечивающее подавление выраженности пероксидации липидов в жидкой части крови. Так, уровни первичных продуктов ПОЛ – АГП и вторичных продуктов ПОЛ – ТБК-активных соединений к 4 мес. терапии статистически значимо снизились, не достигнув, однако, уровня контроля (р<0,01), а к 1 году наблюдения показатели ухудшились.

Уровень АТ III в плазме крови больных перед началом терапии был снижен до и после пробы с временной венозной окклюзией, составляя 82,7±0,23 и 95,2±1,5 % соответственно при ИАКАСС 1,15±0,03. К 4-му мес. лечения активность АТ III до компрессии достоверно увеличилась на 12,0 %, после пробы с венозной окклюзией – на 22,3 %, что обусловило достоверное увеличение ИАКАСС до 1,26±0,007. В дальнейшем при нестрогом соблюдении немедикаментозной коррекции обнаружена тенденция к снижению достигнутых результатов к 1-му году наблюдения, что указывало на сохранение у пациентов тромбогенной опасности (табл. 1).

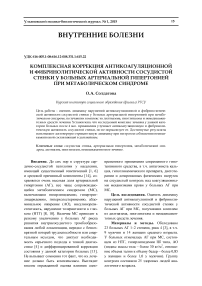

Таблица 1

Антикоагуляционная и фибринолитическая активность сосудистой стенки на фоне комплексной терапии

|

Параметры |

Динамика показателей, М ± m (n=23) |

Контроль, М ± m (n=25) |

|||

|

Исходные значения |

2 мес. |

4 мес. |

12 мес. |

||

|

Активность АТ III в плазме до компрессионной пробы, % |

82,70±0,23 |

87,90±0,45 р 1 <0,05 |

92,60±0,31 р 1 <0,05 |

88,2±1,7 р 1 <0,05 |

99,8±0,3 р<0,01 |

|

Активность АТ III в плазме после компрессионной пробы, % |

95,2±1,5 |

101,6±2,8 р 1 <0,05 |

116,4±1,7 р 1 <0,01 |

110,7±2,1 р 1 <0,05 |

147,6±0,6 р<0,01 |

|

Индекс антикоагулянтной активности сосудистой стенки |

1,15±0,03 |

1,160±0,004 р 1 <0,05 |

1,260±0,007 р 1 <0,05 |

1,25±0,05 р 1 <0,05 |

1,48±0,02 р<0,01 |

|

Время лизиса фибринового сгустка до компрессии, мин |

9,67±0,06 |

9,32±0,05 р 1 <0,05 |

9,18±0,06 р 1 <0,05 |

9,28±0,06 |

8,8±0,1 р<0,01 |

|

Время лизиса фибринового сгустка после компрессии, мин |

7,83±0,02 |

7,42±0,04 р 1 <0,05 |

7,05±0,04 р 1 <0,05 |

7,21±0,04 |

5,9±0,2 р<0,01 |

|

Индекс фибринолитической активности сосудистой стенки |

1,23±0,01 |

1,25±0,02 р 1 <0,05 |

1,300±0,004 р 1 <0,05 |

1,29±0,02 |

1,49±0,40 р<0,01 |

Примечание. р – достоверность различий между показателями контроля и исходными значениями; р1 – достоверность результатов лечения.

У больных до начала лечения отмечено значительное угнетение фибринолитической активности сосудистой стенки: время лизиса фибринового сгустка было увеличено до 9,67±0,06 мин, достигая на фоне временной венозной окклюзии 7,83±0,02 мин. ИФАСС составлял 1,23±0,01, в контроле – 1,49±0,40. В результате 4-месячной коррекции исследуемым комплексом установлено небольшое, но статистически значимое снижение времени лизиса фибринового сгустка до и после компрессии на 5,1 и 10,0 % соответственно. При этом ИФАСС увеличился до 1,30±0,004 с тенденцией к его снижению в последующем, что дополнительно указывало на сохранение тромбогенной опасности у наблюдаемых больных.

Развивающиеся при МС обменные нарушения имеют всегда серьезную генетическую основу [7, 12] и носят сложный характер, сопровождаясь неизбежным ослаблением функций сосудистой стенки [5]. Изменения липидного спектра крови и активация ПОЛ вызывают ослабление коагуляционно значимой активности стенки сосудов, приводя к росту свертываемости крови и торможению фибринолиза. Временная венозная окклюзия позволила выявить ослабление выработки в стенке сосуда АТ III и тканевого активатора плазминогена, что обусловливало неизбежное повышение у этих больных фибринооб-разования, нарастание вязкости и уменьшение текучести в условиях кровотока [14]. При этом в стенке сосуда может отмечаться рост синтеза веществ, усиливающих ингибицию фибринолиза и стимулирующих начальные этапы гемостаза [11].

Применение у включенных в исследование больных оцениваемого комплекса лечения, состоящего из дилтиазема, гипоклике-мического препарата пиоглитазона, гипока-лорийной диеты и дозированных физических нагрузок, привело к нормализации АД и липидного профиля крови, что значимо улучшило, но полностью не нормализовало функции сосудистого эндотелия. Частично сохраняющийся у больных комплекс патологических изменений обусловливал недостаточную динамику продукции сосудистой стенкой антитромбина III и тканевого активатора плазминогена на фоне венозного застоя, что указывает на сохранение у пациентов тромбогенного риска.

Таким образом, примененный лечебный комплекс способен улучшить, но не нормализовать полностью у больных АГ при МС антикоагуляционную и фибринолитическую функцию сосудистой стенки к 4-му мес. лечения. Последующее нестрогое соблюдение немедикаментозного компонента терапии при продолжении приема препаратов в прежнем режиме сопровождается тенденцией к снижению достигнутых результатов.

Выводы:

AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY OF THE VESSEL WALL IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

AND METABOLIC SYNDROME

Kursk Institute of Social Education (branch of) Russian State Social University

Список литературы Комплексная коррекция антикоагуляционной и фибринолитической активности сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме

- Амелина И. В. Частота хромосомных аберраций и активность ядрышкообразующих районов хромосом у человека/И. В. Амелина, И. Н. Медведев//Фундаментальные исследования. -2007. -№ 1. -С. 33-35.

- Баркаган З. С. Основы диагностики нарушений гемостаза/З. С. Баркаган. -М.: Ньюдиамед -АО, 1999. -217 с.

- Диагностика и лечение артериальной гипертензии//Национальные клинические рекомендации/под ред. Р. Г. Оганова. -3-е изд. -М.: Силицея-Полиграф, 2010. -С. 463-500.

- Кутафина Н. В. Количественное определение фактора Виллебранда/Н. В. Кутафина, И. Н. Медведев//Международный журн. прикладных и фундаментальных исследований. -2012. -№ 4. -С. 72.

- Кутафина Н. В. Механизмы функционирования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза/Н. В. Кутафина, С. Ю. Завалишина//Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. -2012. -№ 1. -С. 30-37.

- Медведев И. Н. Ag-полиморфизм как цитогенетический маркер риска развития артериальной гипертонии/И. Н. Медведев, И. В. Амелина//Российский кардиологический журн. -2009. -№ 2. -С. 70-72.

- Медведев И. Н. Ag-полиморфизм как цитогенетический маркер риска развития соматической патологии/И. Н. Медведев, И. В. Амелина//Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. -2009. -№ 3. -С. 95-100.

- Медведев И. Н. Динамика активности сосудистой стенки больных метаболическим синдромом на фоне комплексной коррекции/И. Н. Медведев, О. А. Даниленко//Международный журн. прикладных и фундаментальных исследований. -2010. -№ 9. -С. 54.

- Медведев И. Н. Динамика активности тромбоцитарного гемостаза у молодых людей с гемодинамическими и метаболическими нарушениями на фоне регулярных физических нагрузок/И. Н. Медведев, А. П. Савченко//Фундаментальные исследования. -2010. -№ 10. -С. 88-94.

- Медведев И. Н. Коррекция плазменного гемостаза и активности тромбоцитов с помощью амлодипина у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом/И. Н. Медведев//Доктор.Ру. -2007. -№ 1 (32). -С. 4.

- Медведев И. Н. Сравнительная оценка влияния амлодипина и спираприла на внутреннюю активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом/И. Н. Медведев//Доктор.Ру. -2007. -№ 1 (32). -С. 15-19.

- Медведев И. Н. Транскрипционная активность ядрышкообразующих районов хромосом и выраженность адаптационных признаков на клеточном и организменном уровне у человека в условиях изоляции расстоянием/И. Н. Медведев, И. В. Амелина//Ульяновский медико-биологический журн. -2012. -№ 1. -С. 50-56.

- Симоненко В. Б. Влияние ирбесартана на функцию гемокоагуляционного звена гемостаза у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, В. В. Толмачев//Клиническая медицина. -2010. -Т. 88, № 6. -С. 27-30.

- Симоненко В. Б. Патогенетические аспекты артериальной гипертонии при метаболическом синдроме/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. А. Кумова//Военно-медицинский журн. -2010. -Т. 331, № 9. -С. 41-44.

- Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма/И. А. Волчегорский . -Челябинск, 2000. -167 с.