Комплексная оценка иммунограммы пациентов с открытыми повреждениями конечностей в послеоперационном периоде при лечении аппаратом внешней фиксации

Автор: Мартель И.И., Кармацких О.Л.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведена комплексная оценка иммунограмм пациентов с открытыми повреждениями конечностей в послеоперационном периоде. Обследованы четыре группы: здоровые доноры (I), пациенты с нормальным заживлением переломов длинных костей (II), с замедленной консолидацией (III) и с гнойно-некротическими осложнениями (IV). Показаны различия между группами по параметрам гемограммы, иммуноглобулинограммы и клеточной иммунограммы, которые могут быть использованы для объективизации процесса заживления и диагностики осложнений.

Иммунограмма, открытые повреждения скелета, замедленная консолидация, гнойно-некротические осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121020

IDR: 142121020

Текст научной статьи Комплексная оценка иммунограммы пациентов с открытыми повреждениями конечностей в послеоперационном периоде при лечении аппаратом внешней фиксации

В настоящее время все больше внимание исследователей привлечено к проблеме обследования больных с открытыми повреждениями скелета для оптимизации их лечения [1, 2, 3]. Одним из перспективных и многообещающих подходов в этом направлении является изучение иммунного статуса пострадавших и последующая обоснованная иммунокоррекция выявленных нарушений [4]. В проведенных ранее исследованиях отмечены разнонаправленные изменения показателей как клеточного, так и гуморального иммунитета у пациентов с открытыми повреждениями конечностей, леченых методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Сделан также анализ зависимости изученных показателей от характера клинического течения послеоперационного периода [5], где показаны причинно-следственные связи между наличием инфекционных осложнений и нарушениями в иммунном статусе пациентов.

Целью данной работы было сравнить показатели иммунограммы больных с открытыми переломами конечностей, леченных по методу Илизарова, с разными вариантами течения послеоперационного периода, и иммунограммы здоровых доноров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках предлагаемого исследования ретроспективно изучены показатели иммунофеноти-пирования и иммуноглобулинограммы здоровых доноров и трех групп пациентов: I группа (n=10) здоровые доноры, II группа (n=8) пациенты с нормальным заживлением открытых переломов длинных костей (преимущественно голени), III группа (n=10) пострадавшие с открытыми повреждениями костей конечностей, замедленной репарацией ран и нарушением процесса консолидации переломов и IV группа (n=10) аналогичные повреждения, сопровождающиеся гнойно-некротическими осложнениями. Все обследованные были лица молодого и среднего возраста: доноры от 26 до 56 лет, пациенты от 21 до 53 лет. Исследование иммунного статуса было проведено однократно в сроки 1-3 дня после операции. Сравнительный анализ про- водился между группами больных (при этом сравнивали отдельно III группу со II и IV группу также со II) и каждую группу больных с группой здоровых доноров. Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови, взятой натощак из v. cubitalis, осуществляли на лазерном проточном цитофлюориметре «Beckman Coulter EPIXCS XL» с помощью двойных меченых антител «Immunotec» (Франция).

Использовали традиционную панель основных CD-маркеров: CD3+CD19-, CD3-CD19+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3-CD16+CD56+,

CD3+CD16+CD56+, HLA-DR.

Концентрацию иммуноглобулинов классов А, М и G определяли иммуноферментным методом на тест-системах производства «Вектор-Бест». Для адекватной комплексной оценки клеточного иммунного статуса исследовали также показатели гемограммы: количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием непараметрического критерия Вилкоксона (программа «AtteStat», И.П. Гайды-шев, 2003 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Начальным этапом комплексного иммунологического исследования является оценка гемограммы (табл. 1).

Показатели гемограммы не различались в группах здоровых лиц и пациентов с нормальным заживлением переломов за исключением относительного содержания моноцитов: оно было меньше у пациентов II группы по сравнению с донорами и составило 3,5 0,45 %, в то время как у доноров этот показатель был 5,2 0,72 %. В двух других группах процентное содержание моноцитов в формуле крови не отличалось от значения доноров и составило в III группе 5,0±0,76 %, а в IV 5,0±0,86 %. Максимальные изменения в гемограмме наблюдались в III группе пациентов: у них наблюдались достоверно различный от здоровых показатель количества лейкоцитов и достоверно различные от значений пациентов II группы количество эритроцитов и процентное содержание нейтрофилов (табл. 1). Что касается IV исследуемой группы пациентов, в их гемограмме различным по сравнению как со здоровыми донорами, так и с пациентами II группы был только показатель лейкоцитов. Он составил 5,6±0,67 109/л, что было достоверно выше, чем во II группе и выше, чем в I. Показатель лимфоцитов достоверно не различался в исследуемых группах пациентов и доноров и колебался в пределах 27±3,5 % во II группе до 34±2,0 % в III группе, что не отличалось от нормы.

При анализе иммуноглобулинограммы пациентов всех четырех исследуемых групп были выявлены достоверные различия значений показателя концентрации IG А в IV группе пациентов. Данный показатель достоверно различался в сравнении и с I и со II группой и составил 3,43±0,59г/л (табл. 2). Этот факт привлек наше внимание, так как, по мнению В.В. Базарного [6], гипериммуноглобулинемия А выше 3,5 г/л является неблагоприятным фактором для дистракционного костеобразования, а значения концентрации IG А в IV исследуемой группе весьма близки к предлагаемому критическому значению.

Относительные показатели клеточной иммунограммы не различались между группами. Исключение составило процентное значение натуральных киллеров, которое достоверно различалось между II группой и группой здоровых доноров и между III группой и группой здоровых доноров.

Таблица 1

Показатели гемограммы сравниваемых групп больных и здоровых доноров

|

Показатели |

Доноры (N=10) |

Нормальное заживление (N=8) |

Замедленная консолидация (N=10) |

Гнойно-некротические осложнения (N=10) |

|

Эритроциты |

4,5±0,5 |

2,9±0,25 |

3,61+0,16** (Р=0,02) |

3,9±0,69 |

|

Лейкоциты |

5,07±0,31 |

7,3±1,17 |

6,83±0,63*(р=0,02) |

5,6±0,67*,** (р=0,04) |

|

Нейтрофилы |

62±1,19 |

65,8±2,3 |

59.8+2,34** (р=0,04) |

63,8+2,2 |

|

Лимфоциты |

32,8+1,6 |

27±3,5 |

34,5±2,0 |

30,3+2,0 |

|

Моноциты |

5,2±0,72 |

3,5±0,45*(р=0,02) |

5±0,76 |

5±0,86 |

Таблица 2

Иммуноглобулинограмма сравниваемых групп больных и здоровых доноров

|

Класс IG |

Доноры (N=10) |

Нормальное заживление (N=8) |

Замедленная консолидация (N=10) |

Гнойно-некротические осложнения (N=10) |

|

А (г/л) |

1,73±0,34 |

2,44±0,63 |

2,14±0,47 |

3.43+0,59*,** (р=0,02) |

|

М (г/л) |

1,56±0,72 |

2,07±0,4 |

1,55±0,3 |

1,8±0,39 |

|

G (г/л) |

14,7±2,37 |

13,96±2,4 |

15,02±2,5 |

15,2+2,6 |

Примечание к таблицам 1 и 2: * по сравнению со здоровыми донорами; ** по сравнению с группой больных с нормальным заживлением переломов длинных костей.

Повышенный показатель натуральных кил-лерных клеток (или больших гранулярных лимфоцитов, согласно морфологической терминологии) отмечен в ранее опубликованных трудах, где отмечается их существенная роль при чре-скостном остеосинтезе [7]. По результатам наших исследований, в группах III и IV этот показатель был ниже, чем в I и II группах, что противоречит ранее опубликованным данным, хотя дизайн исследования в работах, в которых они приводятся, был другим, то есть эти разночтения могут объясняться различными сроками обследования. Эта популяция лимфоцитов осуществляет широкий спектр биологических потенций по регуляции цитодифференцировки и элиминации клеток, пораженных патогенами без предварительной иммунизации [8]. Патогенетическое значение этих клеток далеко не исчерпывается эффектами прямого киллинга экзо- и эндогенных патогенов, а, возможно, они, наряду с В-лимфоцитами [9], регулируют процессы костеобразования, механизм которых на данном этапе исследования не доступен для изучения.

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) не различался во всех исследуемых группах, но имела место тенденция к его снижению параллельно степени тяжести течения послеоперационного процесса. Как видно из таблицы 3, у доноров ИРИ составил 2,02±0,2, во II группе 2,14±0,2, в III 1,99±0,15 и в IV группе 1,77±0,24.

При анализе абсолютных значений показателей иммунограммы были выявлены достоверные различия между III и I группами по показателям: количество Т-лимфоцитов (CD3+CD19-), количество В-лимфоцитов (CD3-CD19+), количество лимфоцитов-хелперов (CD3+CD4+), количество цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+), а также, как и в относительных значениях, показатель натуральных киллерных клеток (CD3-CD16+CD56+) (табл. 4). При сравнении же показателей клеточной иммунограммы пациентов IV группы и II группы выявлены достоверные различия в значениях субпопуляции хелперов и маркеров поздней активации HLA-DR. Они были достоверно ниже у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями в сравнении с пациентами с нормальным заживлением переломов конечностей. Абсолютный показатель натуральных киллерных клеток достоверно различался в группах IV и I. Обращает на себя внимание и факт достоверного увеличения абсолютного количества HLA-DR во II исследуемой группе (табл. 4).

Интересное наблюдение нами было сделано при анализе иммунограмм больных с политравмой и нормальным заживлением переломов, которые не вошли ни в одну из исследуемых групп. Таких наблюдений было два. Одно из них мы приводим в качестве клинического примера.

Больной Ч., 48 лет. Диагноз: политравма; открытый оскольчатый перелом диафиза костей правой голени (IIIВ тип по классификации А.В. Каплана и О.Н. Марковой), обширное повреждение мягких тканей правой голени, перелом костей стопы; закрытый перелом наружной лодыжки левой голени; черепно-мозговая травма; подагра; гипертоническая болезнь.

Таблица 3

Клеточная иммунограмма сравниваемых групп больных и здоровых доноров, (относительные значения)

|

Показатели |

Доноры (N=10) |

Нормальное заживление (N=8) |

Замедленная консолидация (N=10) |

Гнойно-некротические осложнения (N=10) |

|

CD3+CD19- |

71,6511,77 |

71,03±2,9 |

76,73+3,3 |

67,2±7,0 |

|

CD3+CD4+ |

46,6±2,9 |

46,4±2,6 |

47,25±2,8 |

41,0213,4 |

|

CD3+CD8+ |

22,75±3,6 |

22,7±2,2 |

27,9±3,6 |

26,25±3,9 |

|

CD3-CD19+ |

8,05±1,2 |

9,7±1,3 |

12,3+2,1 |

11,7+2,0 |

|

CD3+CD16+CD56+ |

6,65±0,5 |

7,7±1,2 |

7,1±1,1 |

6,7±1,7 |

|

CD3-CD16+CD56+ |

17,3+2,3 |

14,8±3,05 |

8,85±1,4*(р=0,002) |

10,23±2,4* (р=0,047) |

|

HLA-DR+ |

2,9±0,6 |

3,1±0,8 |

2,24±1,07 |

1,7+0,29 |

|

ИРИ |

2,02±0,2 |

2,14±0,2 |

1,99±0,15 |

1,77±0,24 |

*- по сравнению со здоровыми донорами

Таблица 4

Клеточная иммунограмма сравниваемых групп больных и здоровых доноров, (абсолютные значения)

|

Показатели |

Доноры (N=10) |

Нормальное заживление (N=8) |

Замедленная консолидация (N=10) |

Гнойно-некротические осложнения (N=10) |

|

CD3+CD19- |

1237 50,6 |

1433±244 |

1788±195*(р=0,014) |

1091 151 |

|

CD3+CD4+ |

803±29,9 |

904,2 126 |

1081±105*(р=0,006) |

665,1±53**(р=0,04) |

|

CD3+CD8+ |

396±71 |

462,6±89 |

666,5±126*(р=0,03) |

451,3±99,6 |

|

CD3-CD19+ |

138±19,1 |

200,3±43,7 |

289,7159,2*(р=0,011) |

181,7 29 |

|

CD3+CD16+CD56+ |

115,5±11 |

181 41 |

155,2±21 |

119 34 |

|

CD3-CD16+CD56+ |

300,5±43,4 |

339,6±94 |

197,7±32*(р=0,04) |

127,5 30*(р=0,004) |

|

HLA-DR+ |

50,2±12,4 |

59,5117*(р=0,04) |

50,9±24,3 |

28,77 5,6**(р=0,04) |

*- по сравнению со здоровыми донорами

**-по сравнению с группой больных с нормальным заживлением переломов длинных костей.

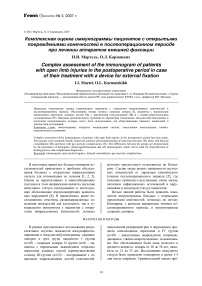

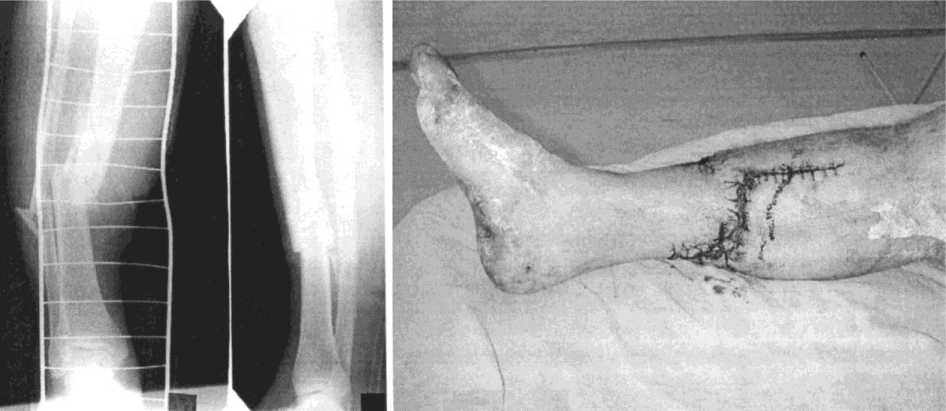

При поступлении произведен остеосинтез правой голени с репозицией многооскольчатого перелома и стабильной фиксацией костных фрагментов с созданием благоприятных условий для заживления ран мягких тканей (рис. 1, 2).

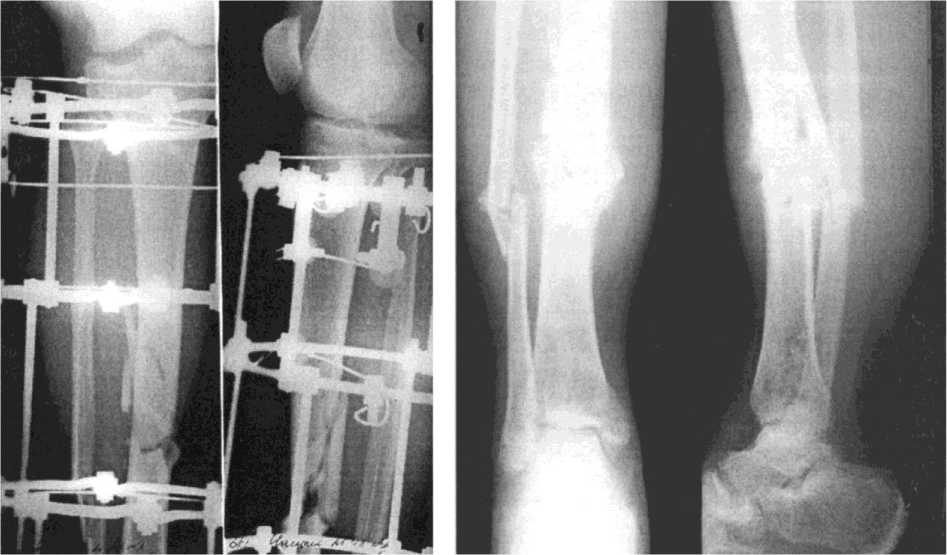

В послеоперационном периоде проводилась противовоспалительная терапия, сосудистая терапия, направленная на улучшение микроциркуляции, иммунокорригирующее и физиофунк-циональное лечение, симптоматическое лечение подагры и гипертонической болезни. Срок фиксации 4 месяца, достигнута консолидация отломков в правильном положении (рис. 2). В иммунограмме обращает на себя внимание высокий иммунорегуляторный индекс 3,82, который увеличился за счет значительного снижения

СDЗ+СD8+-субпопуляции цитотоксических лимфоцитов до 15,6 %, при этом относительный показатель Т-лимфоцитов-хелперов незначительно был повышен до 59,6 % при верхней границе нормы 53 %. Процент натуральных киллерных клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+ был низким 6,9 % (при норме 818 %). Гуморальный иммунный статус без особенностей: IgA=O,88 г/л, IgM=l,l г/л, IgG=7,38 г/л. Из анамнеза дополнительно выявлено, что больной придерживался особой белковой диеты с высоким содержанием лектинов. Проведен контрольный осмотр через 5,5 месяцев после снятия аппарата. Заключение: полное анатомическое и функциональное восстановление конечности (рис. 3).

Рис. 1. Рентгенограммы и голень больного Ч. при поступлении

Рис. 2. Рентгенограммы больного Ч. после остеосинтеза голени аппаратом Илизарова

Рис. 3. Рентгенограммы больного Ч. через 5 месяцев после снятия аппарата

Таким образом, данное исследование показывает, что при замедленной консолидации открытых переломов конечностей по данным комплексной иммунограммы с использованием результатов иммунофенотипирования лимфоцитов периферической крови отмечается повышение в периферической крови абсолютного количества лейкоцитов, абсолютного количества Т-лимфоцитов общих, Т-лимфоцитов-хелперов цитотоксических Т-лимфоцитов, а также снижение натуральных киллеров. При гнойно-некротических осложнениях наблюдается снижение относительного и абсолютного количества натуральных киллеров, а также снижение абсолютного значения Т-лимфоцитов-хелперов и HLA-DR-позитивных лимфоцитов. Для нормального течения заживления переломов конечностей характерно достоверное отличие моноцитов в формуле крови и повышение абсолютного показателя HLA-DR+клеток.