Комплексная оценка критериев успешного прогноза спортивных результатов в циклических видах спорта

Автор: Приходько Антон Юрьевич, Климов Владимир Михайлович, Айзман Роман Иделевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 3 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель. Обобщить результаты исследований о проблемах спортивного отбора в циклических видах спорта и построить классификацию наиболее информативных показателей для спринтеров и стайеров. Материалы и методы. Материалом для работы послужили результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященные роли генетических, морфофункциональных и психофизиологических показателей претендентов при спортивном отборе. Исследование включает теоретические методы сравнительного анализа, обобщения и классификации. Результаты. На основе собственных и литературных данных выделены критерии прогноза успешности при спортивном отборе в циклических видах спорта, а также построен алгоритм приоритетности оценки этих критериев на основе стабильности, информативности, реализуемости методов оценки изучаемых показателей. Заключение. Построена классификация первичных и вторичных признаков, которые можно рекомендовать для использования при спортивном отборе, что повысит качество и эффективность тренировочного процесса в циклических видах спорта.

Прогноз спортивных результатов, спортивный отбор, морфофункциональные, физиологические и психофизиологические показатели, циклические виды спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/147236683

IDR: 147236683 | УДК: 612.43 | DOI: 10.14529/hsm210317

Текст научной статьи Комплексная оценка критериев успешного прогноза спортивных результатов в циклических видах спорта

Введение. Спортивный отбор в циклические виды спорта представляет собой длительный и многоэтапный процесс, целью которого является выявление предрасположенности и индивидуальных возможностей атлетов для успешной спортивной деятельности [20]. На сегодняшний день он имеет ряд организационных, социальных и методических проблем, из которых наиболее распространенными являются: 1) недостаточное взаимодействие тренерского состава со спортивными врачами; 2) отсутствие современного оборудования для диагностики спортсменов; 3) слабая методическая подготовка тренеров и спортивных врачей для объективной оценки спортивного потенциала спортсмена; 4) снижение уровня здоровья и двигательной активности молодежи; 5) однобокость методики отбора с помощью педагогических приемов без учета других информативных критериев [20]. Анализ научной литературы показал, что эффективный спортивный отбор возможен только на основании комплексной оценки генетических, морфофункциональных и психофизиологических показателей [11, 17]. Сложность такой оценки заключается в большом количестве данных, которые необходимо учитывать при отборе, и определении их значимости для спортивной успешности.

Цель. Обобщить результаты исследований по проблемам спортивного отбора в циклических видах спорта и построить классификацию наиболее информативных показателей для практической реализации тренерами и специалистами в области спортивной медицины.

Не вызывает сомнения, что успешность спортсмена в значительной степени зависит от его здоровья и уровня резервных возможностей, что лежит в основе медико-биологических аспектов спортивного отбора [18]. Однако некоторые информативные показатели недостаточно теоретически обоснованы, что затрудняет их использование на практике.

Значительно больше исследований посвящено роли типологии спортсмена в спортивном отборе [8]. Доказано, что большинство успешных легкоатлетов, специализирующихся на длинных дистанциях, относятся к астеническому типу конституции [2]. Показана высокая информативность типа телосложения на начальных этапах тренировочных занятий у лыжников и биатлонистов [8]. Помимо учета типологии информативным кри- терием, в зависимости от спортивной дисциплины, является соотношение длин и сегментов тела, что обеспечивает рациональную нагрузку на определенные группы мышц [15]. Важно также учитывать тотальные размеры тела и его пропорции в зависимости от специфики конкретной спортивной дисциплины [29].

Наряду с морфологическими критериями большой интерес представляют данные, свидетельствующие о наличии корреляции между функциональными системами организма и спортивной успешностью. Так, эффективность физиологических систем и экономичность их функционирования тем выше, чем больше сформировано корреляционных связей между разными системами, а в рамках каждой системы – разными ее компонентами [9]. Для определения уровня и особенностей адаптационных возможностей организма и спортивной успешности важную роль играют метаболические процессы. Например, динамика концентрации креатинфосфокиназы отражает отставленный эффект физической активности, что является важным инструментом для коррекции величины нагрузки [12, 13]. Следовательно, ферменты, отвечающие за восстановительные способности клетки, являются значимыми маркерами для оценки функционального состояния организма после нагрузки.

Спортивные нагрузки всегда сопровождаются включением стрессорных механизмов, об активности которых можно судить по изменению концентрации кортизола в крови [28]. Для контроля степени напряжения организма при физических нагрузках рекомендуется использовать неинвазивный метод определения концентрации гормона в слюне [24]. Однако следует отметить, что оценка биохимического и гормонального статуса больше подходит для характеристики готовности к соревнованиям уже прошедших отбор квалифицированных спортсменов и не может считаться адекватным признаком при начальном спортивном отборе.

Большое значение в прогнозировании успешности спортивных результатов придается состоянию нервно-психических процессов. На основании изучения психофизиологических взаимосвязей выявлены наиболее значимые виды психомоторных способностей успешных спортсменов, специфичные для каждого соматотипа [5]. В частности, оценка чувства времени характерна для астеноидного соматотипа, способность точности оценки и дифференцировки пространственных и силовых параметров движения наиболее выражена у торакального и дигестивного соматотипов [4].

Значительный интерес представляют исследования, в которых показаны наиболее характерные психические состояния для разных специализаций спортсменов циклических видов спорта. Например, преобладающим психическим состоянием для спринтеров является неуравновешенность и пластичность нервных процессов, пониженный уровень торможения, экстраверсия, нейротизм, тревожность и повышенная самооценка. В свою очередь, для стайеров более характерны: сниженная сила возбудительных и тормозных процессов, средняя степень их подвижности, уравновешенности, низкая чувствительность, интроверсия, эмоциональная устойчивость, пониженная тревожность, ригидность [19].

Нет сомнения, что морфофункциональные и психофизиологические особенности личности определяются генетическим потенциалом, который является важнейшим фактором спортивной успешности [32] и может выступать как инструмент, помогающий атлетам и тренерам выбрать спортивную специализацию в соответствии с индивидуальными возможностями [25]. Считается, что скорость и выносливость – это физические качества, необходимые для успеха в циклических видах спорта, но предел их нарастания зависит от генетических параметров человека [7]. В частности, для мужчин установлено влияние полиморфизма G/A гена EPAS1 (регулирует процессы доставки и потребления кислорода) на аэробные возможности [6]. Наряду с генетическими предпосылками среди причин результативности спортивной деятельности выделяют и средовые воздействия. Так, имеются неопровержимые доказательства, что результат в циклических видах спорта в значительной степени обусловлен составом мышечных волокон [31]. При этом вклад генетических и средовых факторов в развитие мышечных волокон составляет примерно 50 на 50 [21, 23].

В качестве простых и удобных морфогенетических маркеров предрасположенности к занятиям циклическими видами спорта могут быть использованы дерматоглифические характеристики (комплекс кожных узоров на сгибательных поверхностях пальцев, ладонях, подошвах) [10, 22]. Показано преобладание сложных узоров у спринтеров-бегунов по сравнению с людьми обычной популяции, не занимающихся спортом [3]. Выявлена положительная корреляция между уровнем развития скоростных качеств и высокими значениями суммарного гребневого счета (СГС), что, по мнению авторов, может быть маркером при спортивном отборе легкоатлетов на спринтерские дистанции [14]. Помимо СГС выделены еще три показателя – количество петлей, дуг и завитков, соотношение которых может использоваться для спортивного отбора [1, 10]. Так, у спринтеров частота дуг встречалась редко, а завитков – часто, а у стайеров обнаружен низкий уровень СГС и среднее значение количества дуг [14, 22]. Однако дер-матоглифическая характеристика как маркер спортивной успешности изучена еще недостаточно, а особенности пальцевых узоров могут зависеть от расовых признаков, гендерных различий и спортивной специализации.

Следовательно, результаты генетических исследований пока нельзя рассматривать как строгое показание или противопоказание к отбору, поскольку только комплекс различных качеств личности может обеспечить успех в спортивной деятельности [7].

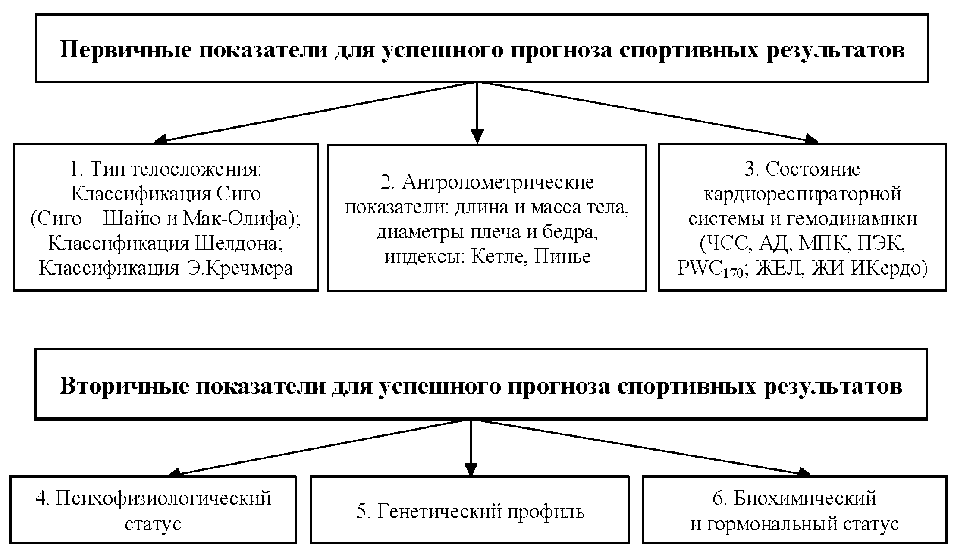

Результаты. На основе анализа научной литературы нами построена классификация критериев, которая может использоваться при спортивном отборе в циклических видах спорта. В ней отражен алгоритм приоритетности оценки нужных показателей, который строился на принципах стабильности, информативности изучаемых показателей и реализуемости их определения (см. рисунок). К первичной группе критериев относятся показатели, которые могут дать ориентировочную оценку пригодности человека к спортивным занятиям определенного типа и быть выявлены без применения сложного исследовательского оборудования. Соответственно, ко вторичной группе относятся маркеры, которые могут быть выявлены только путем углубленного медико-биологического обследования и включать комплекс показателей разного уровня (см. таблицу). В ней представлена классификация критериев для успешного прогноза спортивных результатов у спринтеров и стайеров. Рекомендованные длина и масса тела были взяты у сильнейших спринтеров (71 чел.) и стайеров (62 чел.) из открытых источников за последние 10 лет.

Алгоритм приоритетности оценки критериев успешного прогноза спортивных результатов:

ЧСС – частота сердечных сокращений, АД – артериальное давление (систолическое и диастолическое), МПК – макисмальное потребление кислорода, ПЭК – показатель эффективности кровообращения, PWC 170 – физическая работоспособность; ЖЕЛ – жизненнвя емкость легких, ЖИ – жизненный индекс, ИКердо – индекс Кердо [14]

Priority assessment of selection criteria:

ЧСС – heart rate, АД – arterial pressure (systolic and diastolic), МПК – maximum oxygen consumption, ПЭК – circulatory effectiveness, PWC 170 – physical performance; ЖЕЛ – lung capacity, ЖИ – vital index, ИКердо – Kerdo index [14]

Классификация критериев успешного прогноза спортивных результатов Criteria for successful sports selection

|

Критерии / Criteria \ |

Спринтеры / Short-distance \ |

Стайеры / Long distance |

|

Антропометрические данные / Anthropometric data |

||

|

Длина тела (см) Body length (cm) |

Для мужчин/male: 176–191 для женщин/female: 162–180 |

Для мужчин/male: 167–181 для женщин/female: 157–169 |

|

Масса тела (кг) Body weight (kg) |

Для мужчин/male: 70–84 для женщин/female: 53–65 |

Для мужчин/male: 53–69 для женщин/female: 44–52 |

|

Соотношение сегментов тела Body segment ratio |

Большая ширина бедренной и большеберцовой кости; большие диаметры плеча 6,68–6,92 см; суммарная толщина жировых складок (трицепс, подлопаточная, верхнеподвздошная) 31–41 мм Large width of the femur and tibia; large shoulder diameter (6.68–6.92 cm); total skinfold thickness (triceps, subscapular, suprailiac) – 31–41 mm |

Большая длина конечностей к относительно короткому туловищу; диаметры плеча не более 6,5 см; суммарная толщина жировых складок (трицепс, подлопаточная, верхнеподвздошная) 27–38 мм Long limbs and a relatively short body; shoulder diameter of not more than 6.5 cm; total skinfold thickness (triceps, subscapular, suprailiac) – 27–38 mm |

|

Тип телосложения / Body type |

||

|

Классификация типов конституции Classification |

Мезоморфный тип по Шелдону или длинная разновидность мускульного типа по Сиго – Шайю и Мак-Олифу Mesomorph (Sheldon), long muscular body type (Sigaud) |

Эктоморфный тип по Шелдону или астенический тип по Креч-меру Ectomorph (Sheldon), asthenic type (Kretschner) |

|

Состояние сердечно-сосудистой системы / Cardiovascular system |

||

|

Тип кровообращения Circulatory type |

Эукинетический Eukinetic |

Гипокинетический Hypokinetic |

|

ЧСС в состоянии покоя, уд./мин Resting heart rate, bpm |

62–69 |

55–61 |

|

Изменения ударного объема (мл) от состояния покоя до 30-й мин нарастающей нагрузки (200 Вт) Stroke volume (ml) from rest to the 30th minute of increasing load (200 W) |

75–108 |

88–125 |

|

Изменения сердечного выброса (л/мин) от состояния покоя до 30-й мин нарастающей нагрузки (200 Вт) Cardiac output (l/min) from rest to the 30th minute of increasing load (200 W) |

6–17 |

7–20 |

|

Психофизиологический статус / Psychophysiological profile |

||

|

По опроснику Я. Стреляу (баллы) J. Strelau temperament inventory (scores) |

Сила возбуждения / Strength of excitation |

|

|

55 1 |

36 |

|

|

Сила торможения / Strength of inhibition |

||

|

36 \ |

40,7 |

|

|

Подвижность / Mobility |

||

|

57,5 1 |

44 |

|

|

По опроснику Г. Айзенка (баллы) Eysenck personality inventory (scores) |

Экстраверсия / Extraversion |

|

|

15,0 1 |

9,6 |

|

|

Интроверсия / Introversion |

||

|

9,0 1 |

14,4 |

|

|

Нейротизм / Neuroticism |

||

|

13,6 1 |

10,2 |

|

|

Самооценка / Self-assessment |

||

|

3,0 1 |

2,0 |

|

Продолжение таблицы Table (continuation)

|

Критерии / Criteria |

Спринтеры / Short-distance \ |

Стайеры / Long distance |

|

По методике Теплова – Небылицына (индекс) Teplov-Nebylitsyn Index |

Уравновешенность / Emotional balance |

|

|

1,07 \ |

0,95 |

|

|

Сила относительного возбуждения / Strength of relative excitation |

||

|

1,24 \ |

1,08 |

|

|

Сила относительного торможения / Strength of relative inhibition |

||

|

0,97 \ |

1,03 |

|

|

Подвижность нервных процессов (в м/с) Mobility of nervous processes (m/s) |

||

|

145 \ |

162 |

|

|

Нейродинамика: мужчины / женщины Neurodynamics: male/female |

Время реакции на свет (в м/с) / Response to light time (m/s) |

|

|

216–252 / 235–265 \ |

270–310 / 261–287 |

|

|

Время реакции слежения на движущийся объект (в м/с) Response to a moving object time (m/s) |

||

|

42–58 / 46–54 \ |

45–65 / 52–58 |

|

|

Время реакции выбора (в м/с) / Choice reaction time (m/s) |

||

|

305–375 / 363–430 \ |

422–472 /370–450 |

|

|

Теппинг-тест (максимальная частота движений за 10 с) Tapping test (maximum frequency per 10 s) |

||

|

70–86 / 73–78 |

63–77 / 67–79 |

|

|

Психофизиологический портрет Psychophysiological profile |

Повышенная сила возбудительного процесса, нейротизм, экстраверсия, агрессивность в соревнованиях, стремление к первенству Increased strength of excitation, neuroticism, extraversion, aggressiveness, need for leadership |

Невысокая сила возбудительного процесса, низкая подвижность и ригидность нервных процессов, интроверсия, сдержанность движений, скрытность чувств, контроль над эмоциями, терпимость, развитое чувство времени Weak excitation, low mobility, rigidity of nervous processes, introversion, controlled movements, reserved character, controlled emotions, tolerance, sense of time |

|

Генетический профиль / Genetic profile |

||

|

Энергетические процессы в скелетных мышцах Metabolism of skeletal muscles |

Маркер C34T гена AMPD1 C34T polymorphism of the AMPD1 gene |

Нет данных No data |

|

Процессы, происходящие в митохондриях Mitochondrial processes |

Маркер MT-RNR1 и MT-ND1 MT-RNR1 and MT-ND1 markers |

Нет данных No data |

|

Процессы доставки и потребления кислорода Oxygen transport and oxygen consumption |

Увеличенная частота аллеля C гена EPAS1 Increased frequency of the C allele of the EPAS1 gene |

Увеличенная частота аллеля А гена EPAS1 Increased frequency of the A allele of the EPAS1 gene |

|

Физическая работоспособность Physical performance |

Нет данных No data |

Генотип I/I гена ACE ACE I/I genotype |

|

Дерматоглифический рисунок Dermatoglyphic pattern |

Высокое количество завитков и низкое значение суммарного гребневого счета (не более 100) A high number of loops and a low value of total fingerprint ridge counts (no more than 100) |

Средне-высокое значение суммарного гребневого счета (от 130 и выше) и редкие дуги An average to high value of total fingerprint ridge counts (more than 130) and a low number of |

Окончание таблицы

Table (end)

|

Критерии / Criteria \ |

Спринтеры / Short-distance \ |

Стайеры / Long distance |

|

Биохимический и гормональный статус / Biochemical and hormonal profile |

||

|

Состояние покоя / At rest |

||

|

Кортизол (нмоль/л) / Cortisol (nmol/L) |

1220 |

760 |

|

Инсулин (мкЕд/мл) / Insulin (uU/ml) |

16,2 |

12,4 |

|

Ca (ммоль/л) / Ca (mmol/L) |

0,989 |

0,993 |

|

После теста PWC 170 / After PWC170 |

||

|

Кортизол (нмоль/л) / Cortisol (nmol/L) |

1170 |

940 |

|

Инсулин (мкЕд/мл) / Insulin (uU/ml) |

12 |

9,8 |

|

Ca (ммоль/л) / Ca (mmol/L) |

0,998 |

0,988 |

Примечание. Результаты, представленные в таблице, взяты из работ ряда авторов [1–10, 14–33].

Note. Results in the table are taken from the following papers [1–10, 14–33].

Заключение. Классификация первичных и вторичных параметров оценки прогноза успешности атлета соответствует полученным экспериментальным и теоретическим данным многих исследователей. Данный алгоритм позволит более рационально использовать время на подготовку атлетов и эффективнее реализовывать их индивидуальные особенности. Для успешного прогноза спортивных результатов необходима комплексная оценка морфогенетических, физиологических, психофизиологических и биохимических показателей. В последующем для эффективной организации спортивного отбора и тренировочного процесса необходимо повысить взаимодействие между тренерским составом, медицинским персоналом и специалистами в области спортивных наук.

Список литературы Комплексная оценка критериев успешного прогноза спортивных результатов в циклических видах спорта

- Абрамова, Т.Ф. Использование пальцевой дерматоглифики для прогностической оценки физических способностей в практике отбора и подготовки спортсменов / Т. Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, Н.И. Кочеткова // Метод. рекомендации. - М.: ООО «Скайп-ринт», 2013. - 72 с.

- Баранаев, Ю.А. Оценка индивидуальных способностей легкоатлетов / Ю.А. Баранаев // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Серия Е: Пед. науки. - 2008. - № 5. - С. 121-124.

- Баранаев, Ю.А. Особенности дерма-тоглифических признаков бегунов на короткие дистанции высокой квалификации / Ю.А. Баранаев // Вестник Витебского державного ун-та. - 2014. - № 3 (81). - С. 95-99.

- Белякова, А. С. Выявление наиболее значимых видов психомоторных способностей для успешности результата в разных видах легкой атлетики / А. С. Белякова, И.Ю. Горская // Современные здоровьесберегающие технологии. - 2017. - № 4. - С. 231-236.

- Белякова, А. С. Морфотипологический и психомоторный статус начинающих легкоатлетов / А.С. Белякова // Вестник Нижневартовского гос. ун-та. - 2018. - № 3. -С. 110-117.

- Бондарева, Э.А. Поиск ассоциаций О/Л-полиморфизма гена ЕРЛБ1 с уровнем максимального потребления кислорода у российских спортсменов / Э. А. Бондарева, A.Н. Блеер, Е.З. Година // Физиология человека. - 2016. - Т. 42, № 3. - С. 120-124.

- Генопрофилирование энергообеспечения у спортсменов высокой квалификации на примере биатлонистов / Н.Г. Кручинский, Т.Л. Лебедь, В.В. Маринич и др. // Здоровье для всех. - 2018. - № 2. - С. 9-17.

- Гиренко, Л.А. Морфофункциональное развитие юношей разного типа телосложения с учетом спортивной специализации / Л.А. Гиренко, М.С. Головин, Р.И. Айзман // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. -2012. - № 5 (9). - С. 67-83.

- Лебедев, А.В. Психофизиологические, морфофункциональные и личностные особенности девушек разных соматотипов / А.В. Лебедев, М.А. Суботялов, Р.И. Айзман. - Новосибирск, 2013. -107 с.

- Особенности пальцевой дерматоглифики спортсменов различной специализации: современное состояние проблемы и разработка алгоритма для определения спортивных способностей детей младшего возраста на основе дерматоглифических маркеров / B.Н. Калаев, Е.Н. Радченко, И.Е. Попова и др. // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. -2017. - № 10. - С. 100-110.

- Попичев, М.И. Отбор и развитие перспективных спортсменов с учетом индивидуальных морфологических особенностей / М.И. Попичев // Науки о здоровье. - 2011. -№ 2. - С. 105-107.

- Рыбина, И.Л. Активность сывороточных ферментов в мониторинге тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта / И.Л. Рыбина // Вестник новых мед. технологий. Электрон. изд. - 2016. - № 1. - С. 135-139.

- Рыбина, И.Л. Физиологические значения активности креатинфосфокиназы у высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта / И.Л. Рыбина // Вестник спортивной науки. - 2015. - № 6. - С. 36-41.

- Сафарова, Д.Д. Дерматоглифика в антропологии, медицине и в спорте / Д.Д. Сафарова, У.А. Мирзаева, Д.С. Мухитдинова // Фан-Спортга. - 2019. - № 4. - С. 66-73.

- Солонкин, А.А. Конституциональные особенности как критерий отбора и контроля перспективных юношей спринтеров, специализирующихся в беге на 200 и 400 м / A.А. Солонкин, А.В. Родин, С.Н. Сбитный // Теория и практика физ. культуры. - 2008. -№ 12. - С. 21-23.

- Суздальницкий, Р.С. Специфические изменения в метаболизме спортсменов, тренирующихся в разных биоэнергетических режимах, в ответ на стандартную физическую нагрузку / Р. С. Суздальницкий, И.В. Меньшиков, Е.А. Модера // Теория и практика физ. культуры. - 2000. - № 3. - С. 16-20.

- Тимакова, Т.С. Спорт в отражении динамизма фенотипических сдвигов современного человека / Т.С. Тимакова // Теория и практика физ. культуры. - 2017. - № 2. -С. 59-61.

- Шварц, В.Б. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора / B.Б. Шварц. - М. : Физкультура и спорт, 1984. -151 с.

- Юров, И.А. Взаимосвязь физических качеств и психологических свойств спортсменов / И.А. Юров // Вестник спортивной науки. - 2013. - № 3. - С. 23-28.

- Юшкевич, Т.П. Концепция комплексной методики отбора перспективных бегунов на длинные дистанции / Т.П. Юшкевич, Е. И. Юсковец // Изв. Тульского гос. ун-та. Физ. культура. Спорт. - 2018. - № 2. - C. 175-184.

- Collins, M. The COL1A1 gene and acute soft tissue ruptures / M. Collins, M. Posthumus, M.P. Schwellnus // Br. J. Sports Med. - 2010. -Vol. 44, № 14. - P. 1063-1064.

- Dermatoglification analysis for selection and training of sports talents / A.O. Martins, P.M. Soares, W.D. Nogueira Godinho et al. // Journal of pharmacy and biological sciences. -2017. - P. 79-83.

- Devaney, J.M. IGF-II gene region polymorphisms related to exertional muscle damage / J.M. Devaney, E.P. Hoffman, G. Dressman // J. Appl. Physiol. - 2007. - Vol. 102, no. 5. -P. 1815-1823.

- Fernandez, C. Relationships between training load, salivary cortisol responses and performance during season training in middle and long distance runners / C. Fernandez, C.M. Tejero-González, J. Campo-Vecino // PLoS ONE. -2014. - Vol. 9 (8).

- Genetic variability among power athletes: the stronger vs. the faster. S. Ben-Zaken, A. Eliakim, D. Nemet, Y. Meckel // J. Strength Cond. Res. - 2016. - No. 4. - P. 48-52.

- Interaction between Cardiac Functional Indices during Incremental Exercise Test Reveals the Peculiarities of Adaptation to Exercising // D. Velicka, Z. Kairiukstiene, K. Poderiene, A. Vai-noras, J. Poderys //Medicina (Kaunas). - 2019. -Vol. 55 (7). - P. 314.

- Longer Telomere Length in Elite Master Sprinters: Relationship to Performance and Body Composition /H.G. Simoes, C.V. Sousa, R.T. Dos Santos et al. // Int. J. Sports Med. - 2017. -Vol. 38, no. 14. - P. 1111-1116.

- Petridou, A. Biochemical and Hemato-logic Monitoring and Evaluation of Elite Greek Track-and-Field Athletes / A. Petridou, D. Chis-sas, I. Koutsioras // Proceedings. - 2019. -Vol. 25. - P. 29.

- Rahmani, F. Anthropometric profile of elite Azerbaijani senior Greco-roman weestlers / F. Rahmani, B. Mirzaei, M.S. Farajdzadeh //Pe-dagogy, psychology and biomedical problems of physical education and sport. - 2019. - No. 4. -P. 196-201.

- Runners' metabolic changes following marathon / R. Shi, J. Zhang, B. Fang et al. // Nutr. Metab. (Lond). - 2020. - Vol. 17. - P. 19.

- Skeletal muscle enzymes and fiber composition in male and female track athletes / DL. Costill, J. Daniels, W. F. Evans et al. // J Appl Physiol. - 1976. - Vol. 40. - P. 149-154.

- The current use and opinions of elite 33. Zinc and copper biochemical indices of athletes and support staff in relation to genetic antioxidant status in elite athletes of different testing in elite sport within the UK /I. Varley, modalities / J.C. Koury, A.V. de Olilveria Jr., S. Patel, A.G. Williams, P.J. Hennis //Biology of E.S. Portella et al. // Int. J. Sport Nutr. Exerc. Sport. - 2018. - Т. 35, no. 1. - P. 13-19. Metab. - 2004. - Vol. 14, no. 3. - Р. 358-372.