Комплексное антропологическое исследование нижней челюсти с позднепалеолитической стоянки Лиственка

Автор: Халдеева Н.И., Васильев С.В., Акимова Е.В., Васильев А.Ю., Дроздов Н.И., Харламова Н.В., Зорина И.С., Петровская В.В., Перова Н.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено сравнительное морфологическое описание детской нижней челюсти верхнепалеолитического возраста со стоянки Лиственка (Красноярско-Канская лесостепь, юг Средней Сибири). Она была найдена в 1992 г. и впервые опубликована только спустя пять лет без указания условий и точного места обнаружения. Новое обращение к этой находке обусловлено целым рядом причин: усовершенствованием некоторых антропологических программ, пересмотром диагностической роли отдельных одонтологических признаков, применением новых методов и т.д. Немаловажными явились точная привязка находки к уровню культурного слоя 12г и получение трех хорошо согласующихся между собой дат в пределах 13 тыс. л.н. По результатам мультисрезовой компьютерной томографии примерный возраст ребенка, которому принадлежала челюсть, оценивается в 3,5-4,5 лет. Она имеет довольно крупные размеры в сравнении с современными детьми того же возраста, что, впрочем, характерно для всех ископаемых Homo sapiens fossilis. По комплексу морфологических и морфометрических характеристик было определено место находки среди других ювенильных форм верхнего палеолита. Для сравнения использовались данные о восьми верхнепалеолитических детских нижних челюстях. Одонтологический вариант находки со стоянки Лиственка характеризуется существенным преобладанием архаичных показателей, сбалансированностью набора европеоидных и восточных/монголоидных элементов, а также рядом эволюционно прогрессивных черт. Сравнительный анализ позволяет предварительно определить такой комплекс как верхнепалеолитический среднесибирский.

Поздний палеолит, лиственка, сибирь, антропология, одонтология, мультисрезовая компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/145145741

IDR: 145145741 | УДК: 572.76 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.147-156

Текст научной статьи Комплексное антропологическое исследование нижней челюсти с позднепалеолитической стоянки Лиственка

В августе 1992 г. на многослойной стоянке Листвен-ка была найдена нижняя челюсть человека. Обстоятельства сложились так, что первая краткая публикация об этой находке появилась только в конце 1997 г., а более развернутая – в 2001 г. [Шпакова, 1997, 2001]. Автор обеих статей, ново сибирский одонтолог Е.Г. Шпакова, не знала ни условий, ни точного места обнаружения челюсти. Этот пробел был восполнен небольшой публикацией Е.В. Акимовой [1998]. Позже информация о челюсти была включена в полное монографическое издание материалов стоянки [Акимова и др., 2005]. Сегодня появилась возможность вновь вернуться к изучению этой уникальной находки.

Стоянка Лиственка на юге Средней Сибири относится к позднему палеолиту. Это время синхронно продолжавшихся процессов сапиентации и внутривидовой дифференциации, приведших к становлению человека современного типа. В данном контексте находят отражение аспекты культурного мира и биоантропологических особенностей людей той эпохи. Этим обусловлен комплексный подход к изучению объекта.

В статье представлены результаты междисциплинарного исследования нижней челюсти из Листвен-ки. Анализ методами различных дисциплин дает возможность рассмотреть находку как археологический объект, как биоантропологическую форму с системой признаков, отражающих ее таксономический и эволюционный статус, как объект медико-стоматологической диагностики, позволяющей определить его соответствие представлениям о норме. Введение нового принципа группировки одонтологических признаков по нескольким диагностическим рубрикам позволило дать новое объяснение объекта как типологической одонтологической модели, соответствующей позднепалеолитической эпохе.

Методы исследования

Для определения формы и структуры зубов применялась мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ) [Васильев и др., 2011]. Исследования были проведены на томографе Brilliance-64 (Philips, Голландия) в режиме Extremity и Sinus Volume.

Морфологическое описание нижней челюсти ребенка из Лиственки включает особенности строения подбородка, его базальной части, развития внутреннего и наружного рельефа нижнечелюстной ко сти, выявляющие сапиентные признаки. Анализ метрических характеристик базировался главным образом на сравнении полученных индексов как показателей массивности или грацильности альвеолярной части нижнечелюстной кости.

Одонтологическое изучение находки проводилось согласно разработанным в российской антропологии программе и методике [Зубов, 1968, 1974,

-

2006]. Морфологические особенности строения зубной системы рассматривались в сравнительном аспекте. Сравнение объектов проводилось посредством графического анализа. Определены одонтологический тип находки и ее эволюционный статус (архаика, переходность, современность).

Археологический контекст

Многослойная позднепалеолитическая стоянка Ли-ственка расположена в 40 км к юго-западу от г. Красноярска, на окраине г. Дивногорска, по правому берегу р. Лиственки-Заречной, правого притока р. Енисея. Памятник открыт в 1982 г. К.В. Зыряновым, изучался с 1983 г. отрядом Красноярского педуниверсите-та (до 1992 г. пединститут) совместно с ИАЭТ СО РАН (до 1992 г. ИИФФ СО АН СССР) под руководством Н.И. Дроздова (1983–1986 гг.) и Е.В. Акимовой (1987–1997 гг.). Археологические материалы Листвен-ки достаточно известны по многочисленным публикациям и монографическому изданию [Акимова, 1992, 1996, 1998; Акимова и др., 2005].

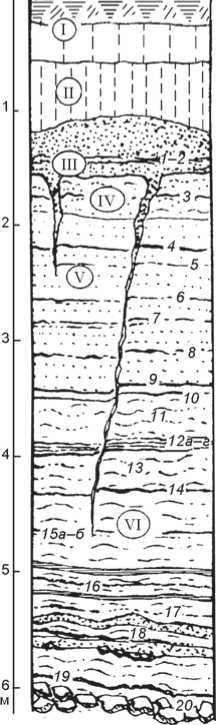

В процессе раскопок памятника в 1985 г. был выделен горизонт, слабо маркируемый углефицирован-ными органическими вкраплениями и содержащий немногочисленный разрозненный археологический материал. По нумерационной шкале памятника он получил номер 12 (рис. 1). Разделение этого горизонта удалось произвести спустя пять лет на площади «южной» прирезки, где было зафиксировано до шести тонких слабозолистых прослоек. В разрезе просматривалось их ритмичное волнообразное простирание с расслоением, изменением интенсивности окраски до полного обесцвечивания.

Наиболее ярким из четырех самостоятельных культурных слоев является нижний 12г (рис. 1). К нему приурочена серия очагов как с вертикальной каменной выкладкой (плоские валуны плагиогранита установлены вдоль отвесных высоких бортов ямы), так и без какой-либо обкладки (три одинаковых по размеру очажка, расположенные в одну линию). В этом же слое найден не имеющий аналогов в палеолите Сибири «жезл начальника» из бивня мамонта.

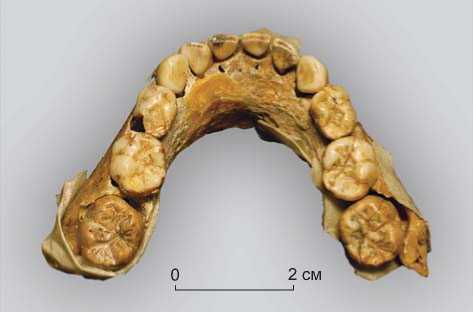

Нижняя челюсть Нomo sapiens (рис. 2) была зафиксирована на уровне культурного слоя 12г, в кв. 21–Е, непосредственно у русла криогенной трещины на участке, не содержавшем каких-либо археологических и фаунистических материалов. По степени сохранности она аналогична другим костным остаткам из этого слоя. Русло трещины пришлось на участок небольшого ложкового понижения со слабовыраженным уклоном в западном направлении. Подобная форма микрорельефа прослеживается и на вышележащих уровнях. Можно предположить, что челюсть была вымыта и пе- о

Рис. 1. Стратиграфический разрез многослойной стоянки Лиственка.

Римскими цифрами обозначены геологические слои, арабскими – культурные.

Рис. 2. Общий вид нижней челюсти.

реотложена с близкого уровня, первоначально она могла располагаться восточнее, непосредственно у края скальных выходов. Ни в одном из культурных слоев никакие другие кости человека не обнаружены.

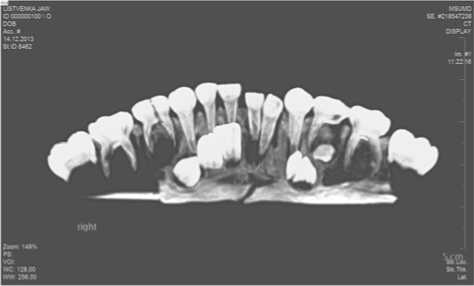

Мультисрезовая компьютерная томография

На серии компьютерных томограмм (рис. 3) определяется тело нижней челюсти, отсутствуют углы и ветви (посмертное разрушение). Фиксируются признаки перелома в области подбородочного отдела слева и тела челюсти справа на уровне ментального отверстия (без признаков консолидации; разрушения костей, полученные посмертно).

В зубном ряду определяются зубы (их обозначения приводятся согласно стоматологической системе): 7.1 (левый центральный молочный резец), 7.2 (левый латеральный молочный резец), 7.3 (левый молочный клык), 7.4 (левый первый молочный моляр), 7.5 (левый второй молочный моляр), 3.6 (левый первый постоянный моляр), 8.1 (правый центральный молочный резец), 8.2 (правый латеральный молочный резец), 8.3 (правый молочный клык), 8.4 (правый первый молочный моляр), 8.5 (правый второй молочный моляр), 4.6 (правый первый постоянный моляр).

Зубы 7.1, 7.2 сформированы, последний развернут по оси на 45° и наклонен дистально. Оба резца смещены вниз с признаками повреждения лунок зубов и костной структуры (фолликулы постоянных зубов отсутствуют, однако имеется контур костных дефектов фолликулов, что совпадает с линией перелома и свидетельствует о посмертном повреждении).

Зуб 7.3 расположен в зубном ряду без признаков резорбции корня. Зачаток постоянного клыка 3.3 находится на завершающем этапе минерализации коронки, положение не изменено. На данном уровне с оральной стороны (в толще коркового слоя оральной кортикальной пластинки) имеется зачаток сверхкомплектного зуба, коронка минерализована.

У зуба 7.4 отсутствует дистальный корень. Зачаток постоянного моляра 3.4 расположен в толще костной ткани, коронка на стадии минерализации, развернута вниз и орально.

Зубы 8.1, 8.2 расположены в зубном ряду без признаков резорбции корней. Зачатки постоянных резцов

Рис. 3. Мультисрезовая компьютерная томография челюсти.

4.1, 4.2 находятся в толще костной ткани, положение правильное, коронки минерализованы.

Зуб 8.3 расположен в зубном ряду без признаков резорбции корня. Зачаток постоянного клыка 4.3 находится в толще костной ткани, его ось наклонена медиально на 45°, коронка минерализована.

Зуб 8.4 расположен в зубном ряду с признаками резорбции корней. Зачаток постоянного моляра 4.4 отсутствует, но прослеживается контур костного дефекта фолликула (посмертное повреждение). Линия перелома тела челюсти проходит через область фолликула с продольным переломом зуба 8.4.

Зубы 7.5, 8.5 расположены в зубном ряду. Признаки минерализации коронок постоянных зубов на данном уровне отсутствуют.

Зубы 3.6, 4.6 находятся на этапе прорезывания (1/2 коронки в зубном ряду), коронки сформированы полностью.

Морфология нижней челюсти

В морфологическом описании нижней челюсти ребенка из Лиственки рассматриваются признаки строения подбородка и его базальной части. Тип строения подбородка по классификации Г. Шульца [Schulz, 1933] – шестой с ярко выраженным подбородочным выступом в виде треугольника. Для Homo sapiens верхнего палеолита, в принципе, характерны практически все варианты, кроме первого и четвертого, но чаще встречается второй (треугольный подбородок с подбородочным выступом) [Васильев, 1999, с. 74].

По типу строения базальной части плейстоценовые находки относятся, как правило, к третьему и шестому варианту с нависающим подбородком. Причем если у неандертальских форм преобладает тип с одной точкой опоры, то у эректоидных и сапиентных – с двумя [Герасимова, Васильев, 1998, с. 113]. У нижней челюсти из Лиственки базальная часть близка к шестому варианту.

У всех плейстоценовых образцов внутренний рельеф бóльше выражен, чем наружный. Тем не менее можно отметить некоторые тенденции в развитии рельефа. У челюсти из Лиственки латеральное возвышение хорошо выражено, что характерно для Homo sapiens верхнего палеолита. Краевой и латеральный валики, а также межваликовая бороздка развиты слабо. Двубрюшная ямка сильно выражена.

Рассматриваемая челюсть имеет следующие метрические характеристики (мм):

Высота тела на уровне второго моляра (слева) 17,2 Толщина тела на уровне второго моляра (слева) 11,8 Высота тела до подбородочного отверстия

(слева) 8,1

Толщина базальной части тела на уровне подбородочного отверстия (слева)11,6

Толщина альвеолярной части тела на уровне подбородочного отверстия (слева)8,5

Длина альвеолярной дуги от дистальной поверхности вторых молочных моляров27,4

Межклыковая ширина (прямое расстояние между наружными поверхностями альвеол на уровне середины клыков)30,2

Можно заключить, что челюсть довольно крупная для ребенка 3–4 лет. Однако такие признаки, как высота тела на уровне второго моляра и до подбородочного отверстия, толщина альвеолярной части и межклыковая ширина у всех исследованных плейстоценовых форм имеют практически одинаковые значения и разброс [Васильев, 1999, с. 87]. Вероятно, эти параметры имеют родовой таксономический ранг.

Поскольку абсолютные размеры мало информативны в данном случае, мы сравнили индексы исследуемой челюсти и других верхнепалеолитических образцов (табл. 1). Даже по сравнению с челюстями взрослых индивидов находка из Лиственки довольно массивна. Второй индекс говорит о более грацильной альвеолярной части этой челюсти, что имеет некоторое сходство с экземпляром из Фиш-Хука.

Одонтологический анализ

Первая антропологическая информация о челюсти из Лиственки была опубликована Е.Г. Шпаковой [1997, 2001]. Нами приводятся и анализируются уточненные одонтоскопические и одонтометрические данные.

Одонтоскопия. Возраст данного индивидуума определен в интервале 2–3 года [Ubelaker, 1987]. Надо отметить, что возраст, определенный по морфологическим особенностям зубов, обычно более молодой по сравнению с установленным по другим системам признаков или техническими средствами (МСКТ, МКТ и др.) [Зубов, 2004а, с. 181].

В процессе описания морфологических особенностей строения зубов одонтологические признаки группировались в диагностические рубрики: архаичные, в т.ч. неандертальские и реликтовые черты; эволюционно прогрессивные/сапиентные/редукционные; признаки внутривидовой дифференциации – запад-ные/европеоидные и восточные/монголоидные показатели. К архаичным обычно относят «остаточные/ пережиточные» черты, унаследованные от древней формы, к реликтовым – расово-дифференцирующие, встречающиеся в расово-отличающихся комплексах и диагностируемые как нейтральные в недифференцированных общностях [Зубов, 1968, с. 49; 2004а, с. 31]. Разбивка способствовала уточнению эволюционного статуса конкретного экземпляра, выделению

Таблица 1. Индексы нижних челюстей

Как указывалось выше, морфологические признаки были сгруппированы в несколько рубрик. Архаичные признаки: 1) зубная дуга параболоидной формы, несколько расширяющаяся на уровне прорезывающихся первых постоянных моляров (М1/3.6 и 4.6); 2) заметная выпуклость эмали вестибулярной поверхности (балл 2) на нижних клыках (7.3 и 8.3) и молочных молярах (7.4, 7.5, 8.4, 8.5); 3) прямой/губной/ла-бидодонтный прикус (Lb); 4) один главный гребень в центре лингвальной поверхности обоих молочных клыков (7.3 и 8.3); 5) единая краевая гребневая система по периметру лингвальной поверхности молочных клыков (7.3 и 8.3), включая режущий край; 6) высший балл (4) развития tuberculum molare как производного цингулюма на левом втором молочном моляре (m2/8.5); 7) на этом же моляре относительно глубокая передняя ямка ниже непрерывного мезиального краевого гребня; 8) частичное соединение по периметру краевым гребнем высоких вершин бугорков коронки данного зуба; 9) элементы задней ямки (fossa posterior) на талониде правого постоянного первого моляра (3.6); 10) соотношение тригонида и талонида tr > tal на обоих М1 (3.6 и 4.6); 11) дополнительные опоясывающие краевые гребни на поверхности (med, hld, отчасти end) левого М1 (4.6); 12) локализация элементов задней ямки (fossa posterior) в дистальной части этого зуба; 13) высокая степень дифференцированности окклюзивной поверхности коронок, большая глубина межбугорковых фиссур и борозд второго порядка, изогнутость основных гребней коронок с направлением хода к ее центру на обоих М1; 14) заметное развитие цингулюма в базальной части вестибулярной и частично лингвальной поверхностей коронок молочных и постоянных моляров; 15) заметная выпу-клость/кривизна эмали вестибулярной поверхности на резцах, клыках и молочных молярах; 16) соотношение бугорков метаконида и протоконида med > prd на вторых молочных молярах (7.5 и 8.5); 17) соединение метаконида и протоконида непрерывным мезиальным краевым гребнем, ниже которого располагается относительно глубокая передняя ямка, на этих зубах.

Реликтовые особенности: 1) коленчатая складка метаконида (dw) на левом и правом вторых молочных молярах (8.5, 7.5); 2) одонтоглифический вариант 2end(fc) на левом m2 (8.5); 3) вариант 2end(III) на правом первом постоянном моляре (3.6) близко к центральной ямке (fc), что намечает африканскую специфику. Последние два признака относятся к периоду формирования восточного и западного одонтологических стволов, в западном интегрирован древнейший недифференцированный евроафриканский комплекс морфологических особенностей зубов.

Признаки неандертальской специализации: 1) передняя ямка и элементы дистального гребня протоко-нида на втором левом молочном моляре (8.5), представляющие в высокой степени редуцированную триаду Коренхофа – неандерталоспецифичный морфологический компонент, фиксируемый в данном случае в состоянии очевидной морфологической упрощенности/ депрессии; 2) центральный бугорок со стороны гипо-конулида на правом постоянном первом моляре (3.6).

Эволюционно прогрессивные тенденции: 1) отсутствие уплощенности участка фронтальных резцов (7.1, 7.2, 8.1, 8.2) зубной дуги; 2) индексы коронок первых постоянных моляров (4.6, 3.6 – соответственно 89,7 и 91,3), не достигающие отметки 100; 3) слабовогнутая лингвальная поверхность первых и вторых резцов (7.1, 7.2, 8.1, 8.2), отсутствие лингвального бугорка; 4) одонтоглифические варианты 2prd(II)

и 2end(IV) на правом втором молочном моляре (7.5); 5) вариант 2prd(II) на правом М1(3.6).

Западные/европеоидные одонтологические особенности: 1) вариант 2end(IV) на правом m2 (7.5); 2) вариант микрорельефа коронки 1hyd(IV) на обоих постоянных первых молярах (3.6, 4.6); 3) тип 1 контакта борозд 1med/1prd на II фиссуре; 4) тип 2 контакта борозд 1med/1prd при более высокой точке впадения 1med во II фиссуру; 5) отсутствие лопатообразности на коронке изолированного постоянного верхнего центрального правого резца.

Восточные/монголоидные признаки: 1) одонто-глифические варианты 2med(III) и 2end(fc) на левом молочном втором моляре (8.5); 2) вариант 2med(III) на правом m2 (7.5); 3) варианты 2med(III), 2hyd(I) на правом постоянном первом моляре (3.6); 4) вариант 2hyd на левом М1 (4.6); 5) формы коронок М16 на обоих молярах; 6) вариант параллельного хода борозд 1 и 2 на энтокониде (end) m2 (7.5 и 8.5).

Одонтометрический анализ. Метрические особенности нижней челюсти из Лиственки сравнивались с соответствующими стандартами по мировой средней [Зубов, 2006, c. 9–33]. Мезиодистальные размеры молочных зубов незначительно превышают современные (табл. 2). Вестибулолингвальный диаметр и высота коронок в большинстве случаев сопоставимы с мировыми показателями. Результаты свидетельствуют о ма-кродонтном типе зубов (по классификации А.А. Зубова [1968, c. 98]). По VL-размерам постоянные моляры (3.6, 4.6) относятся к «средней» категории, обнаруживая определенные редукционные влияния. Индексы коронок этих зубов (левого – 89,7, правого – 91,3) не достигают отметки 100 и соответствуют современным метрическим показателям [Там же].

Для сравнения были привлечены имеющиеся данные о восьми верхнепалеолитических находках: Ли-ственка, Сунгирь 2, Пушкари 1, Костёнки XVIII, Абри-Пато, Ложери-Бас, Гримальди, Эшкафт (Иран). В трех случаях проведен дополнительный анализ (Листвен-ка, Сунгирь 2, Эшкафт), что диктовалось программой исследования, необходимостью использования новых методических приемов (МСКТ-диагностика), допол-

Таблица 2. Одонтометрические данные зубов нижней челюсти из Лиственки

Сравнение объектов по соотношению мезиоди- Распределение верхнепалеолитических образцов сим- стальных и вестибулолингвальных размеров нижних птоматично с нескольких точек зрения. Часть локали-

Таблица 3. Сравнительные одонтометрические данные по M1

|

№ п/п Находки Источник MD |

VL |

|

1 Сунгирь 2 [Зубов, 1984] 12,0 2 Сунгирь 3 [Там же] 11,1 3 Костёнки XVIII [Халдеева, 2005, 2006] 11,7 4 Верхний палеолит Зап. Европы [Trinkaus et al., 2003] 11,3 5 Костёнки XIV/Маркина Гора [Халдеева, 2010] 10,3 6 Поздний верхний палеолит Зап. Европы [Frayer, 1977] 11,1 7 Ранний верхний палеолит Зап. Европы [Ibid.] 11,6 8 Фатьма-Коба [Халдеева, 2008] 11,7 9 Мурзак-Коба 1 [Там же] 11,3 10 Мурзак-Коба 2 [Там же] 11,2 11 Мезолит Юж. Оленьего острова [Гравере, 1985] 11,1 12 Мезолит Сербии [Edynak, 1989] 10,7 13 Мезолит Украины [Jacobs, 1994] 11,2 14 Мезолит Юж. Леванта 1 [Pinhasi, Eshed, Shaw, 2008] 10,9 15 Мезолит Юж. Леванта 2 [Ibid.] 11,1 16 Мезолит Юж. Леванта 3 [Ibid.] 10,8 17 Неолит Юж. Леванта 1 [Ibid.] 10,9 18 Неолит Юж. Леванта 2 [Ibid.] 10,9 19 Неолит Юж. Леванта 3 [Ibid.] 10,8 20 Неолит Украины [Jacobs, 1994] 11,5 21 Неолит Звейниеки [Гравере, 1985] 11,2 22 Неолит Польши [Szlachetko, 1966] 11,4 23 Неолит Франции [Brabant, Twiesselmann, 1964] 11,3 24 Неолит Англии [Brace, 1979] 11,1 25 Неолит Васильевки [Зубов, 1968] 11,2 26 Ложери-Бас [Халдеева, Харламова, Зубов, 2010] 12,0 27 Гримальди [Там же] 12,0 28 Абри-Пато [Халдеева, Харламова, Зубов, 2012] 11,1 29 Сиделькино 1 Неопубликованные данные А.А. Зубова 10,1 30 Современные европеоиды [Зубов, 1968] 11,2 31 Мировая средняя [Зубов, 2006] 11,1 32 Верхний палеолит Ирана (Эшкафт) [Scott, Marean, 2009] 11,6 33 Сиделькино 2 Неопубликованные данные А.А. Зубова 11,5 34 Современные китайцы [Зубов, 1968] 11,2 35 Лиственка Данные авторов 11,7 36 Соловьина Лука [Шпакова, 2001] 11,3 37 Мальта 2 [Зубов, Гохман, 2003] 11,3 38 Самарканд 1 [Там же] 10,7 39 Пхум-Снай [Matsumura, Domett, O’Reilly, 2011] 11,69 40 Неолит Байкала [Matsumura et al., 2009] 11,76 41 Эпинеолит Японии [Kaburagi et al., 2010] 11,11 42 Средний голоцен Малайзии [Matsumura, Hudson, 2005] 12,56 43 Плейстоцен Алтая (пещера им. Окладникова) [Шпакова, 2001] 11,0 |

11,8 10,9 10,7 11,1 11,0 10,9 11,0 11,2 11,4 11,1 10,4 11,1 11,0 11,3 11,3 11,0 10,7 10,8 10,7 11,1 10,7 11,1 10,1 10,7 11,1 11,1 11,2 12,0 10,5 10,3 10,4 10,5 11,1 10,5 10,5 10,6 10,0 10,0 11,04 11,11 10,53 11,76 10,53 |

14 15 •

10,25х 4 22

16 ^ • • f 7

• о 2,6 «13 / * ”. 2; 21 ”■”

•S

•40

•37

10,8 11,2 11,6 12,0

MD, мм

12,4

Рис. 4. Корреляционный график соотношения MD- и VL-диаметров M1.

Цифры – порядковые номера находок в табл. 3.

зуется в области максимально высоких или близких к ним значений обоих или одного из диаметров: Сун-гирь 2 (1), Абри-Пато (28); Гримальди (27), Ложери-Бас (26). Другие образцы располагаются на позициях наименьших, малых и средних величин: Костёнки XIV/ Маркина Гора (5), Самарканд 1 (38), Мальта 2 (37), Лиственка (35), Эшкафт (32), Костёнки XVIII (3). В этой связи надо подчеркнуть факт интегрирования Лиственки (13 470 ± 285 л.н. [Герасимова и др., 2007, с. 117]) с более древними формами Костёнки XVIII (21 020 ± 180 л.н. [Там же, с. 110]) и Эшкафт (35 000 л.н. [Scott, Marean, 2009]). Объединяющим фактором является сочетание больших значений ме-зиодистального диаметра и средних вестибулолинг-вального, что свидетельствует об отсутствии тенденции к редукции MD-параметров у данных объектов.

Иная картина фиксируется на верхнепалеолитических образцах Самарканд 1 (38) и Мальта 2 (37) со средними мезиодистальными и малыми вестибу-лолингвальными размерами. В данном случае интегрирующим фактором выступает отчетливая редукционная тенденция, в сферу которой попадает неолитическая выборка Франции (23). К ним приближается мезолитическая форма Сиделькино 1 (29). Метрически экстремальные локусы занимают Гримальди (27) и Ложери-Бас (26) с очень большими и большими значениями MD- и VL-диаметров. Остальные верхнепалеолитиче ские образцы – Сунгирь 3 (2), поздний и ранний верхний палеолит Западной Европы (6, 7) – располагаются в кругу общей совокупности мезолитических, неолитических объектов и входят в ряд «больших» метрических категорий. Еще один подкластер образуют мезолитические находки (10, 12–16) с большими вестибулолингвальными размерами и средними мезиодистальными.

В отдельный субкластер объединились неолитические формы со средними величинами MD- и VL-диаметров, но с некоторой тенденцией к их возрастанию. Другие неолитические образцы (20, 22, 25, 40) находятся в области распределения мезолитических и верхнепалеолитических локусов. Остальные характеризуются соотношениями меньших мезиодистальных показателей и бóльших вестибулолингвальных.

Мезолитические объекты объединяются по фактору изменчивости в границах «большой» метрической категории по MD-диаметру и «средней»/«большой» по VL-диаметру. Механизмом, намечающим тенденции к интеграции верхнепалеолитических, мезолитических, неолитических объектов и выборок, является грацилизация по линии относительного уменьшения VL-размеров (Гримальди и Ложери-Бас) и на уровне средних метрических показателей.

Патология зубов нижней челюсти. Вокруг большинства зубов наблюдаются костные карманы, по-розность/поротичность окружающей костной ткани, ее заметная бугристость, свидетельствующие о пародонтите. На лингвальной поверхности коронки правого первого молочного резца (8.1) фиксируется пигментированное пятно ниже режущего края в области его дистального угла. На лингвальной поверхности коронки левого второго молочного резца (7.2) обнаружен дефект эмали в виде испещренности тонкими слегка пигментированными бороздками с переходом узора на мезиальную поверхность, где (ближе к мезиальному углу режущего края) в петлях этого узора находятся плоские бугорки, местами соединяющиеся в компактные островки. Похожая картина (масса плотно расположенных бугорков – текстура ежевики) наблюдается на дистальной/апроксимальной поверхности коронки левого m2 (8.5). Можно предположить врожденную бактериальную инфекцию.

Заключение

Анализ археологического материала позволяет говорить не о разносе одного, а о существовании, видимо, четырех самостоятельных культурных слоев (12а–г), частично деформированных, смещенных на уровне элементов, но в целом сохраняющих положение, близкое к in situ . Именно для этого горизонта были получены три вполне согласующиеся между собой даты: 13 100 ± 410 (ГИН-6965), 13 470 ± 285 (СОАН-3733), 13 910 ± 400 (СОАН-3833) л.н.

Полученная картина по МСКТ-диагностике соответствует стандартам нижней челюсти ребенка (примерный возраст 3,5–4,5 лет). По морфологическим особенностям челюсть оказывается крупной для ребенка 3–4 лет. Даже по сравнению с верхнепалеолитическими образцами взрослых индивидов она довольно массивна. Однако по ряду метрических характеристик челюсть имеет сходство с другими плейстоценовыми формами, что может объясняться родовым таксономическим рангом этих параметров.

У некоторых верхнепалеолитических образцов, включая рассматриваемую нижнюю челюсть, отмечается тенденция к грацилизации, сближающая (в какой-то мере) их с отдельными мезолитическими и неолитическими объектами. Это формирует общее пространство метрических вариаций, представляющих одонтологический субстрат перехода к формированию постархаического комплекса. Мезолитические образцы объединяются по фактору изменчивости в границах «большой» метрической категории по MD-диаметру и «средней»/«большой» по VL-диаметру нижних первых постоянных моляров. Механизмом, намечающим тенденции к интеграции верхнепалеолитических, мезолитических, неолитических объектов и выборок является грацилизация по линии относительного уменьшения VL-размеров и на уровне средних метрических величин.

Одонтологический вариант находки из Листвен-ки (данные только по нижним первым постоянным молярам) характеризуется преобладанием архаичных показателей, сбалансированностью набора европеоидных и восточных/монголоидных элементов, наличием некоторых эволюционно прогрессивных черт. Такое сочетание в морфотипе одного индивидуума отражает формообразующую роль архаичных особенностей (включая реликтовые и неандертальские). Вместе с тем значим механизм закрепления нарастающих тенденций внутривидовой дифференциации в виде сбалансированных наборов европеоидных и восточных/монголоидных черт. Кроме того, намечается вектор дальнейшей эволюционной динамики показателей редукции некоторых одонтоскопических и одонтометрических признаков. Он рассматривается как один из инструментов формирования постархаических тенденций в строении зубов.

Одонтологический вариант челюсти из Лиственки можно отнести к ряду типовых для верхнего палеолита Средней Сибири. В его структуре синхронизированы соответствующие рассматриваемому периоду процессы всех таксономических и эволюционных уровней – сапиентация (как состояние/модель длящегося становления человека современного типа), заметные тенденции внутривидовой дифференциации (западные и восточные/монголоидные черты), намечающиеся слабые тенденции одонтологической граци-лизации по отдельным метрическим параметрам. Это показывает, что данный одонтологический вариант представляет архаическую модель, базирующуюся на сочетании эволюционно прогрессивных/сапиент-ных/редукционных и количественно преобладающих архаичных одонтологических особенностей и сбалансированности западных/европеоидных и восточных/ монголоидных признаков. Предварительно такой комплекс можно определить как позднепалеолитический среднесибирский одонтологический вариант, рассматривая его в качестве архаической модели с эволюционно прогрессивными чертами. Одонтометрические данные подтверждают этот вывод.

Список литературы Комплексное антропологическое исследование нижней челюсти с позднепалеолитической стоянки Лиственка

- Акимова Е.В. К вопросу об афонтовской и кокоревской культурах в контексте многослойной стоянки Лиственка//Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. -Красноярск: Зодиак, 1992. -С. 3-6.

- Акимова Е.В. Многослойная стоянка Лиственка: этапы заселения//Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. -С. 4-7.

- Акимова Е.В. История антропологической находки со стоянки Лиственка//Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. 1. -С. 298-301.

- Акимова Е.В., Дроздов Н.И., Чеха В.П., Лаухин С.А., Орлова Л. А., Санько А.Ф., Шпакова Е.А. Палеолит Енисея: Лиственка -Красноярск: Универс; Новосибирск: Наука, 2005. -180 с.

- Васильев А.Ю., Петровская В.В., Перова Н.Н., Серова Н.С., Алпатова В.Г., Потрахов Н.Н., Грязнов А.Ю., Потрахов Е.Н., Селягина А. С. Малодозовая микрофокусная рентгенография в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии//Радиология-практика. -2011. -№ 6. -С. 26-33