Комплексное антропологическое исследование останков из погребения в жилище на Усть-Войкарском городище (приполярная зона Западной Сибири)

Автор: Батанина О.В., Гаркуша Ю.Н., Зубова А.В., Новиков А.В., Поздняков Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты комплексного антропологического исследования останков индивидов из погребения на территории Усть-Войкарского городища - памятника культуры коренного населения севера Западной Сибири эпохи Средневековья - Нового времени. Парное захоронение было совершено в очаге жилого дома, после чего жилище продолжало эксплуатироваться. По данным датирования постройки дендрохронологическим методом можно предположить период, в течение которого появилось погребение, - вторая половина последней трети XVII- первое десятилетие XVIII в. Останки принадлежали мужчинам в возрасте adultus-maturus. По антропологическим данным погребенные связаны своим происхождением с населением северной части Восточно-Европейской равнины. Таким образом, на площади действовавшего аборигенного поселения было совершено захоронение представителей инокультурной популяции, что обусловило неординарный характер погребального комплекса. На скелетах не выявлены следы травм, которые могли бы привести к гибели индивидов. У обоих обнаружены признаки перенесенных в детстве пищевых стрессов, дефицита витамина С и фосфора. Привычный рацион питания погребенных включал значительное количество углеводов, скорее всего в виде грубо обработанных зерновых продуктов. Анализ рельефа мест прикрепления мышц и связок, а также состояния суставных поверхностей позволяет с большой вероятностью предполагать характерные для индивидов виды двигательной активности: управление гребным судном и рыболовство с помощью сетей.

Север западной сибири, усть-войкарское городище, погребение в жилище, антропология, одонтология, палеопатология, палеодиета

Короткий адрес: https://sciup.org/145145964

IDR: 145145964 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.140-153

Текст научной статьи Комплексное антропологическое исследование останков из погребения в жилище на Усть-Войкарском городище (приполярная зона Западной Сибири)

Усть-Войкарское городище расположено в Шурыш-карском р-не ЯНАО, на левобережье протоки Горная Обь (один из рукавов р. Малая Обь), северо-восточнее устья Войкарского Сора. Первые исследователи памятника идентифицировали его как известный по письменным и фольклорным источникам Войкар-ский городок [Федорова, 2006, с. 11], входящий в круг аборигенных средневековых «городков», которые выполняли функцию различных по своему назначению локальных центров для коренного населения севера Западной Сибири [Перевалова, 2004, с. 214]. Согласно результатам дендрохронологического датирования построек, обнаруженных во время первых археологических работ на поселении в начале 2000-х гг., установлено, что ранние жилища относятся к концу XIII – началу XIV в.; поздний этап активной строительной деятельности приходится, вероятно, на вторую половину XVII в., но единичные постройки возникали и на протяжении XIX в. [Гурская, 2008, с. 218, 223; Федорова, 2006, с. 16].

Вопрос об этническом составе жителей поселения остается открытым, но в контексте этнической истории северной части Нижнего Приобья предварительно это население можно охарактеризовать как угро-самодийское, не без оснований предполагая присутствие и коми-зырянского компонента. Северотаежная зона, где расположен памятник, является историческим ареалом интенсивных контактов разного рода между представителями этих этнических общностей в эпоху Средневековья – Нового времени, что привело к сложению на их основе северной (нижнеобской) группы хантов, и в частности этнической группы вой-карских хантов, формирование которой было обусловлено этногенетическими процессами, протекавшими в бассейне р. Войкар [Мартынова, 1998, 2005; Перевалова, 2004; и др.].

В 2016 г. на территории поселения был обнаружен неординарный объект – парное захоронение, преднамеренно совершенное в очаге жилой постройки № 11 (нумерация, принятая для объектов, исследуемых с 2012 г.) [Новиков и др., 2016]. Жилище имело каркасно-столбовую конструкцию с выделенным внутренним помещением, стены которого были выпол- нены в технике заплота; наружные стены состояли из вертикально установленных досок. Открытый очаг прямоугольной формы занимал центральную часть внутреннего помещения. Схожие по конструкции жилища исследованы на другом аборигенном поселенческом объекте региона – Надымском городке [Кардаш, 2009, с. 56–58].

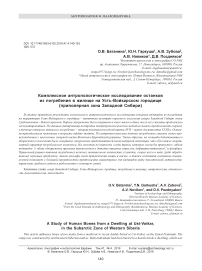

Погребенные были помещены внутрь деревянной рамы, образующей контур очага (рис. 1). Ширина конструкции не способствовала свободному размещению двух тел захороненных здесь взрослых людей. Один индивид располагался в вытянутом положении на спине, другой – на левом боку с согнутыми в коленях ногами, оба головами на запад. В контексте внутренней планировки жилища их ноги были направлены к дверному проему. Следы кремации на останках отсутствовали. Засыпка состояла из древесной щепы и углисто-золистых фракций, являвшихся, вероятно, частью предварительно выбранного остывшего заполнения этого же очага.

Важно, что поверх руин данной постройки, внутри ограниченного ими участка с сохранением ее плани-графических особенностей последовательно были сооружены еще два жилых дома, но уже имевших вид типичного сруба. Расположение очага в структуре этого комплекса строений оставалось неизменным. Таким образом, поверх захоронения находились действующие очажные конструкции. Отметим, что суммарная мощность перекрывающих останки углистозолистых отложений 50–55 см.

Постройка № 11 и смежное с ней жилище были датированы дендрохронологическим методом: с большой вероятностью время их сооружения относится соответственно к середине последней трети XVII в. и к началу XVIII в.* Поскольку невозможно точно установить, с какого именно строительного уровня из обозначенных было совершенно захоронение, время его появления допустимо определить в пределах второй половины последней трети XVII в. – первого десятилетия XVIII в.

Основная цель нашего исследования – получение максимально полных антропологических дан-

Рис. 1 . Погребение 1 в очаге постройки № 11 (серым обозначена область распространения остатков ткани).

ных о погребенных на Усть-Войкарском городище, реконструкция их привычной жизнедеятельности и рациона питания.

Методы

Для определения круга биологических связей погребенных применялась комплексная программа краниометрического и одонтологического анализа [Алексеев, Дебец, 1964; Зубов, 2006; Зубова, 2013]. Она была дополнена программой учета патологий зубной системы, позволяющих охарактеризовать состояние здо- ровья и рацион индивидов, на основании чего можно сделать вывод об их социальном статусе [Angel, 1984; Goodman, Martin, Armelagos, 1984; Бужилова, 1998, с. 128].

Остеометрические параметры, а также длина тела и пропорции определялись по стандартной методике [Алексеев, 1966]. Рубрикации продольных и поперечных размеров приводятся по данным Д.В. Пежемско-го [2011].

Остеоскопическая программа включала два направления. Первое предполагает исследование рельефа мест прикрепления мышц и связок. С помощью ранговых баллов по методике В. Мариотти учитывалась степень активности мышцы, развития энте-софитов и эрозии костной ткани [Mariotti, Facchini, Belcastro, 2004]. Для анализа выбирались мышцы со сходным типом прикрепления к костям во избежание неравнозначности числовой оценки [Ражев, 2009, с. 253–254]. Второе направление предполагает исследование суставных поверхностей. Фиксировались степень их порозности и видоизменения контура сустава. Анализировались все крупные суставы, а также поверхности шейных, грудных и поясничных позвонков.

Результаты антропологических исследований

Возраст погребенных

При детальном рассмотрении черепов и посткраниальных скелетов мы пришли к выводу, что обозначенный ранее возраст погребенных (35–40 лет для первого индивида, 45–50 – для второго) [Новиков и др., 2016] должен быть скорректирован. Степень облитерации черепных швов, прирастания эпифизов костей, состояние зубной системы и суставных поверхностей дают противоречивую информацию. Незавершивше-еся сращение тел позвонков с дугами (фиксируются заметные линии прирастания), головок и тел ребер, подвздошных гребней с крыльями, проксимальных концов ключицы с их телами, несращение лопатки и акромиона (наблюдается только у индивида 2) говорят о том, что возраст обоих погребенных может быть определен в границах от 22 до 25 лет [Schaefer, Black, Scheuer, 2009]. По степени облитерации черепных швов к моменту смерти индивиду 1 было ок. 35– 40 лет, а второму – 45–55 лет и более; по состоянию зубной системы – соответственно 40–45 и 45–50 лет. Зафиксированное нами несоответствие темпов срастания эпифизов, облитерации черепных швов и степени изношенности зубов, скорее всего, вызвано патологическими процессами эндогенного характера. С учетом всех признаков возраст обоих погребенных определяется в широких пределах adultus–maturus.

Морфологическая характеристика черепа и зубной системы

Индивид 1. Мозговой отдел черепа характеризуется малой длиной и средней шириной. Значение черепного указателя находится на границе мезокранных и брахикранных форм. Высота свода, измеренная от порионов, попадает в категорию очень малых величин, а от базиона – средних. Наиболее протяженная из отделов свода лобная ко сть, которая имеет среднюю ширину на уровне височных линий, резко расширяясь к коронарному шву. Лобная чешуя выпуклая, с незначительным наклоном, слабо выраженным надглазничным рельефом и достаточно профилированная в поперечном сечении. Величины углов вертикальной профилировки лица характеризуют его как мезогнатное, а указатель выступания лица – как ортогнатное. Лицевой отдел низкий, средней ширины, резко профилированный на обоих горизонтальных уровнях. Орбиты средней ширины и высоты, мезоконхные по указателю. Грушевидное отверстие мезоринное, низкое, средней ширины. Размеры носовых косточек на уровне дакриона большие, а симоти-ческая высота и ширина средние. Носовые косточки резко выступают над общим профилем лица. Нижняя челюсть характеризуется средними величинами основных параметров. Исключение составляют высота ветви и ширина челюсти на уровне мыщелков, которые имеют большие значения (табл. 1).

Между центральными зубами отмечена диастема, режущий край резцов прямой, лингвальная и вестибулярная лопатообразность отсутствует, цингуляр-ных образований нет. Редукция гипоконуса верхних вторых моляров умеренная (4–), бугорок Карабелли отсутствует. В дистальном отделе всех трех моляров в ряду отмечаются элементы задних ямок. На нижней челюсти и первые, и вторые премоляры сильно дифференцированы. Первые зубы в ряду моляров имеют как минимум пять бугорков (возможно, здесь присутствовал и шестой), вторые – четыре, третьи – пять. На вторых и третьих молярах есть дополнительный дистальный бугорок (на первых зубах его наличие установить нельзя из-за стертости), увеличен вестибулярный цингулюм. На третьих зубах присутствует протостилид. На вторых молярах отмечен tami; дистальный гребень тригонида и эпискристид отсутствуют, степень изогнутости осевого гребня метаконида установить невозможно из-за стертости. На всех трех нижних молярах представлен «Х»-узор борозд.

Индивид 2. Череп несколько более удлиненный по сравнению с вышеописанным и характеризуется мезокранией. Высота свода малая, причем и от пори-онов, и от базиона. Как и в случае с черепом индивида 1, наибольшую протяженность имеет лобная кость, также характеризуемая достаточной выпуклостью, слабым наклоном, средними широтными размерами и слабо выраженным рельефом надбровья. Лицевой отдел низкий, средней ширины, клинопрозопный, но с несколько более широкими, чем у индивида 1, орбитами и грушевидным отверстием. При этом носовой отдел чуть более профилирован на уровне дакри-онов. Угол выступания носовых косточек несколько меньше, а сами они шире, что отражается на величине симотического указателя. Нижняя челюсть незначительно выше и шире, чем у индивида 1 (табл. 1).

Между верхними центральными резцами присутствует диастема. Эти зубы асимметричны: на левом коронка сильно изогнута в базальной части, смещена лабиально относительно корня, режущий край наклонен лингвально. Краевые гребни лингвальной поверхности выражены очень слабо (балл 1 лопато-образности) как на центральных, так и на латеральных резцах. Последние умеренно редуцированы (балл 1). На клыках верхней челюсти отмечен дополнительный дистальный гребень. На первых молярах присутствует бугорок Карабелли; дополнительные дистальные бугорки отсутствуют. Редукция гипоконуса вторых моляров выражена сильнее, чем у индивида 1, на правом зубе (3+) и слабее – на левом (4).

На нижних фронтальных зубах лопатообразность отсутствует. Первые премоляры нижней челюсти не дифференцированы, вторые – двухбугорковые, с зачаточными элементами бороздок, дифференцирующих лингвальный бугорок. Морфологию первых моляров описать невозможно, вторые четырехбугорковые, с «Х»-узором коронки. На третьих молярах присутствует протостилид, правый четырехбугорковый, с «Х»-узором коронки.

Вопросы происхождения

Резюмируя морфологические характеристики погребенных, можно выделить основные особенности антропологического типа этих людей. Прежде всего нужно отметить, что они относятся к одному типу, а незначительные различия в параметрах объясняются индивидуальной изменчивостью. Представленный тип характеризуется некрупной низкой мезо-брахи-кранной черепной коробкой с плавными контурами и умеренно выраженным рельефом. Лицевой отдел низкий, средней ширины, резко профилированный на горизонтальных уровнях. Размеры орбит и носового отверстия средние, при этом строение носовых косточек и переносья свидетельствует о значительном выступании носового отдела над общим профилем лица. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что морфологические особенности обоих индивидов вписываются в вариации, свойственные представителям европеоидной расы. На наш взгляд,

Таблица 1. Краниологические характеристики индивидов 1 и 2

|

Признак |

1 |

2 |

|

1 |

2 |

3 |

|

1. Продольный диаметр |

175 |

182 |

|

8. Поперечный диаметр |

140 |

142 |

|

8 : 1. Черепной указатель |

80,0 |

78,0 |

|

17. Высотный диаметр от базиона |

134 |

130 |

|

17 : 1. Высотно-продольный указатель от базиона |

76,6 |

71,4 |

|

17 : 8. Высотно-поперечный указатель от базиона |

95,7 |

91,5 |

|

20. Высотный диаметр от пориона |

105 |

103 |

|

20 : 1. Высотно-продольный указатель от пориона |

60,0 |

56,6 |

|

20 : 8. Высотно-поперечный указатель от пориона |

75,0 |

72,5 |

|

5. Длина основания черепа |

100 |

103 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

94 |

94 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

123 |

117 |

|

9 : 10. Лобный указатель |

76,4 |

80,3 |

|

9 : 8. Лобно-поперечный указатель |

67,1 |

66,2 |

|

11. Ширина основания черепа |

121 |

115 |

|

12. Ширина затылка |

... |

115 |

|

29. Лобная хорда |

111 |

113,6 |

|

30. Теменная хорда |

108,5 |

112 |

|

31. Затылочная хорда |

93,5 |

97,5 |

|

26. Лобная дуга |

128 |

135 |

|

27. Теменная дуга |

121 |

125 |

|

28. Затылочная дуга |

112 |

119 |

|

25. Сагиттальная дуга |

361 |

379 |

|

26 : 25. Лобно-сагиттальный указатель |

35,5 |

35,6 |

|

27 : 25. Теменно-сагиттальный указатель |

33,5 |

33,0 |

|

28 : 25. Затылочно-сагиттальный указатель |

31,0 |

31,4 |

|

28 : 27. Затылочно-теменной указатель |

92,6 |

95,2 |

|

29 : 26. Указатель изгиба лба |

86,7 |

84,1 |

|

h. Высота поперечного изгиба лба |

20 |

20 |

|

h : 9. Указатель поперечного изгиба лба |

21,3 |

21,3 |

|

Угол поперечного изгиба лба |

133,9 |

133,9 |

|

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба |

26 |

31 |

|

Sub.NB. : 29. Указатель продольного изгиба лба |

23,4 |

27,3 |

|

Высота изгиба затылка |

25 |

23 |

|

45. Скуловой диаметр |

134 |

133 |

|

9 : 45. Лобно-скуловой указатель |

70,1 |

70,7 |

|

45 : 8. Горизонтальный фацио-церебральный указатель |

95,7 |

93,7 |

|

40. Длина основания лица |

95 |

99 |

|

40 : 5. Указатель выступания лица |

95,0 |

96,1 |

|

48. Верхняя высота лица |

68 |

68 |

|

48 : 17. Вертикальный фацио-церебральный указатель |

50,7 |

52,3 |

|

47. Полная высота лица |

116,5 |

113 |

|

43. Верхняя ширина лица |

102 |

107 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

|

46. Средняя ширина лица |

95 |

101 |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

53 |

56 |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

62,5 |

65 |

|

61 : 60. Челюстно-альвеолярный указатель |

117,9 |

116,1 |

|

62. Длина неба |

45,5 |

46 |

|

63. Ширина неба |

38,5 |

42,5 |

|

63 : 62. Небный указатель |

84,6 |

92,4 |

|

55. Высота носа |

50 |

50 |

|

54. Ширина носа |

24,5 |

26,4 |

|

54 : 55. Носовой указатель |

49,0 |

52,8 |

|

51. Ширина орбиты от mf. |

41 |

44,5 |

|

51а. Ширина орбиты от d. |

38 |

42 |

|

52. Высота орбиты |

31,5 |

33,2 |

|

52 : 51. Указатель орбиты от mf. |

76,8 |

74,6 |

|

52 : 51а. Указатель орбиты от d. |

82,9 |

79,0 |

|

Бималярная ширина |

95 |

99,5 |

|

Высота назиона над бималярной шириной |

18 |

20,5 |

|

Зигомаксиллярная ширина |

100 |

101 |

|

Высота субспинале над зигомаксиллярной шириной |

28,5 |

26 |

|

Назомалярный угол |

138,6 |

135,2 |

|

Зигомаксиллярный угол |

120,6 |

125,6 |

|

SC. Симотическая ширина |

8 |

12,2 |

|

SS. Симотическая высота |

4 |

5 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

50,0 |

41,0 |

|

MC. Максиллофронтальная ширина |

20 |

18 |

|

MS. Максиллофронтальная высота |

6,5 |

7 |

|

MS : MC. Максиллофронтальный указатель |

32,5 |

38,9 |

|

DC. Дакриальная ширина |

23 |

20,5 |

|

DS. Дакриальная высота |

12 |

12,5 |

|

DS : DS. Дакриальный указатель |

52,2 |

61,0 |

|

FC. Глубина клыковой ямки (мм) |

5 |

4,5 |

|

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) |

7,5 |

11,5 |

|

Ширина скуловой кости (по Ву) |

53,5 |

50,2 |

|

Указатель изгиба скуловой кости |

14 |

22,9 |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

80 |

87 |

|

GM/FH. Угол профиля лба от глабеллы |

76 |

85 |

|

72. Общий угол профиля лица |

83 |

82 |

|

73. Угол профиля средней части лица |

86 |

86 |

|

74. Угол профиля альвеолярной части лица |

72 |

67 |

|

75. Угол наклона носовых костей |

52 |

53 |

|

75 (1). Угол выступания носа |

31 |

29 |

|

68 (1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

104 |

114 |

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

118 |

127 |

Окончание табл. 1

Зафиксированный набор одонтологических признаков соответствует характеристикам матуризо-ванных комплексов в пределах западного одонтоло-гиче ского ствола, хотя необходимо учитывать, что в близких к современности группах индивидуальная диагностика таксономического статуса имеет определенные ограничения. Его специфику определяет присутствие протостилида, увеличенного цингулю-ма нижних моляров, лингвального наклона коронок верхних резцов, элементов задних ямок на верхних молярах. Программа публикации одонтологических характеристик близкого к современности угорского, русского и славянского населения не включала этих признаков (см., напр.: [Восточные славяне…, 1999, табл. XII-1–XII-3]), поэтому определить географический район происхождения погребенных можно лишь приблизительно. Из числа предков «войкарцев» можно исключить носителей морфологических вариантов, близких к степным, с повышенной частотой грацильных форм нижних моляров и умеренной редукцией премоляров, и представителей балтийского одонтологического типа. Наиболее близкие аналогии были встречены при изучении одонтологических материалов Средневековья из могильников Чайгино-2,

Володино, Новинки (Вологодская обл.), относящихся к XI–XIII вв. (неопубликованные данные А.В. Зубовой). Этнический состав населения, оставившего эти памятники, сложный. Могильник Чайгино в публикациях атрибутируется как принадлежащий вепсам [Санкина, 2008, табл. 7], Володино и Новинки – как смешанные, славяно-финский и словенско-кривичский соответственно [Гончарова, 1995]. Некоторое влияние похожих комплексов было также отмечено у населения Старой Ладоги XI–XII вв. (неопубликованные данные А.В. Зубовой), но там оно выражено значительно слабее. Таким образом, на данный момент все аналогии войкарским материалам прослеживаются нами на Русском Севере, где в составе населения, помимо славянских, присутствуют и финно-угорские компоненты.

Палеопатологическая характеристика и реконструкция состава рациона

Предваряя описание палеопатологических характеристик, отметим, что на посткраниальных скелетах и черепах индивидов следов травм, которые могли бы привести к их гибели, не зафиксировано. Суставные поверхности локтевых, лучезапястных и коленных суставов обоих индивидов подвержены видоизменениям, вызванным патологическим формированием

б

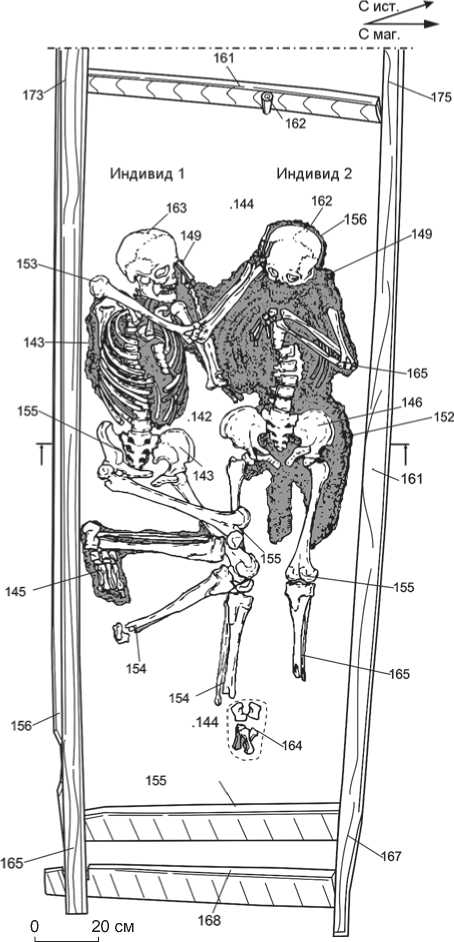

Рис. 2 . Графическая реконструкция внешности погребенных мужчин (автор – Д.В. Поздняков). а – индивид 1; б – индивид 2.

костной ткани. Они представляют собой «островки» несформированной структуры, которые на первый взгляд можно принять за признаки артроза (рис. 3). При визуальном и рентгенологическом исследовании длинных трубчатых костей, а также оценке индексов поперечного сечения наблюдается утолщение компакты. Кроме того, заметные линии прирастания эпифизов и незавершившееся сращение акромиальной части лопатки могут быть проявлением задержки ростовых процессов в организме.

В зубной системе также фиксируются многочисленные патологические изменения. На верхнем левом третьем моляре индивида 1, верхних и нижнем третьих молярах индивида 2 отмечен кариес; на верхних и нижних резцах и первых премолярах, нижних клыках и вторых премолярах первого погребенного и верхнем правом клыке второго – линейная гипоплазия эмали. У обоих индивидов наблюдаются признаки заболеваний пародонта: корни зубов примерно на одну треть высоты выступают из альвеол, на костной ткани

Рис. 3 . Проявления патологического формирования костной ткани на правой лучевой кости (индивид 1).

альвеолярных ячеек и неба присутствуют следы васкулярной реакции. На зубах верхней и нижней челюстей интенсивные отложения зубного камня локализованы преимущественно на лингвальной поверхности премоляров и моляров и вестибулярной – резцов. У индивида 2 на верхнем правом первом резце и нижних левых молярах при жизни была повреждена эмаль. Нижние левые первый и третий моляры утрачены при жизни. На правом первом моляре нижней челюсти наблюдаются признаки вероятного нарушения дентиногенеза. Его жевательная поверхность представляет собой чашеобразное углубление, лишенное внешнего рельефа. Оно достигает уровня шейки зуба, но покрыто тонким слоем гладкой эмали. Зондирование подтвердило некариозную природу патологии, которая подтверждается закрытостью корневых каналов. С левой стороны челюсти первый моляр утрачен при жизни, так что определить, было ли поражение симметричным, невозможно.

Комплекс признаков, которые присутствуют на скелетах и в зубной системе обоих погребенных, позволяет предположить, что индивиды испытывали недостаток витамина С и фосфора в детском и подростковом периоде [Ortner, Ericksen, 1997]. Патологические характеристики зубной системы свидетельствуют о преобладании углеводов в рационе и в целом о высоком уровне биологического стресса в популяции, к которой относились эти мужчины. Последнее можно предполагать на основании присутствия гипоплазии эмали – маркера эпизодических стрессов различной этиологии: голоданий, паразитных инвазий, наследуемых заболеваний и т.д.

Остеометрическая характеристика и реконструкция двигательной активности

Категории полной и суставной (функциональной) длины костей обоих индивидов характеризуются средними и ниже среднего величинами, за исключением голени; длина большеберцовых костей относится к малым величинам (табл. 2). Значения указателя массивности высокие. Диафизы плечевых и локтевых костей округлые в сечении, лучевые кости уплощены. Бедренные кости индивида 1 на уровне середины диафиза имеют округлое сечение, у второго они уплощенные.

Луче-плечевой индекс индивида 1 указывает на равное соотношение плеча и предплечья. Бедро же удлинено относительно голени. С точки зрения соотношения длины верхних и нижних конечностей плечо несколько укорочено относительно бедра, а предплечье значительно удлинено относительно голени. По интермембральному указателю пропорции данного индивида могут быть охарактеризованы категорией брахиморфии. Луче-плечевой индекс индивида 2 говорит об относительной удлиненности предплечья, а плече-бедренный о значительной удлиненности плеча относительно бедра.

Вычисленный по разным методикам рост индивида 1 составил 168,5 см (М. Троттер и Г. Глезер), 167,7 (Э. Брайтингер), 166,4 см (М. Черный и С. Коменда); индивида 2 – соответственно 159,7; 162,4 и 158,8 см [Пежемский, 2011, с. 299–307].

Оба индивида имеют сходство в физической активности: пояс и свободные верхние конечности имели значительно бóльшую нагрузку, чем нижние. Обращает на себя внимание развитие рельефа в области прикрепления дельтовидной, большой круглой, широчайшей мышц, выражающееся в энтезопатиях и изменении формы диафиза. Также развит рельеф в местах прикрепления мышц на костях предплечья (двуглавая, пронаторы и супинаторы, сгибатели кисти и пальцев). Анализ наиболее стереотипных движений верхних конечностей выявляет активное силовое сгибание предплечья и кисти, а также разгибание и приведение плеча, что может быть обобщено как действие по приближению предмета к туловищу. Для обоих индивидов наиболее частым было движение, связанное с отведением пронированного плеча назад с последующим приведением: суставные поверхности плечевого сустава смещены в дорсолатеральном направлении, на лопатках присутствует дополнительный угол (рис. 4, 5), что может быть трактовано как перманентная нагрузка на большую круглую мышцу, осуществляющую вышеуказанные действия.

Анализ рельефа в ме стах прикрепления мышц и связок, а также со стояние суставных поверхностей позволяют объединить стереотипные движения в двигательные комплексы. Патологические изменения плечевого сустава, описанные выше, в некоторых антропологических работах интерпретируются как следствие поднятия и перемещения больших грузов. Движения ног в основном обеспечивали статическое положение тела, его наклон и выпрямление, а также

Таблица 2. Остеометрические данные индивидов 1 и 2

|

Признак |

1 |

2 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Плечевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

322/320 * |

313/… |

|

2. Общая длина |

319/317 |

305/303 |

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

54/56 |

55/55 |

|

4. Ширина нижнего эпифиза |

68/67 |

63/… |

|

5. Наибольший диаметр середины диафиза |

23/22,7 |

21,5/21,5 |

|

6. Наименьший диаметр середины диафиза |

19/19 |

18/19 |

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

65/67 |

65/66 |

|

7а. Окружность середины диафиза |

73/71,5 |

67/67 |

|

8. Окружность головки |

…/153 |

|

|

9. Наибольший диаметр головки |

…/46 |

|

|

10. Вертикальный диаметр головки |

48/… |

|

|

Лучевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

246/247 |

231/… |

|

2. Физиологическая длина |

229/… |

220/… |

|

4. Поперечный диаметр диафиза |

17/18 |

16,5/17 |

|

5. Сагиттальный диаметр диафиза |

11/12 |

11,5/12 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

45/45 |

43/43 |

|

Локтевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

267/272 |

259/… |

|

2. Физиологическая длина |

230/234 |

223/220 |

|

11. Передне-задний диаметр диафиза |

13/14 |

13,5/14 |

|

12. Поперечный диаметр |

19/19 |

16/17,5 |

|

13. Верхний поперечный диаметр |

22/21 |

15,5/… |

|

14. Верхний сагиттальный диаметр диафиза |

25,3/24,5 |

22,5/… |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

38/41 |

37/37 |

|

Ключица |

||

|

1. Наибольшая длина |

144/141 |

139/142 |

|

6. Окружность середины диафиза |

40/40 |

38/37 |

|

Лопатка |

||

|

1. Морфологическая ширина |

153/156 |

167/167 |

|

2. Морфологическая длина |

102/104 |

93/95 |

|

Бедренная кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

…/446 |

416/414 |

|

2. Длина в естественном положении |

…/444 |

410/404 |

|

21. Мыщелковая ширина |

…/86 |

85/81 |

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

…/26 |

24,5/25 |

|

7. Поперечный диаметр середины диафиза |

…/25 |

26,5/26,5 |

|

9. Верхний поперечный диаметр диафиза |

…/29 |

29/28,5 |

|

10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза |

…/23,5 |

24/24 |

|

8. Окружность середины диафиза |

…/81 |

82/82 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

Большая берцовая кость |

||

|

1. Полная длина |

343/342 |

|

|

2. Мыщелково-таранная длина |

…/322 |

296/… |

|

1а. Наибольшая длина |

350/351 |

|

|

3. Наибольшая ширина верхнего эпифиза |

75/79 |

78/… |

|

6. Наименьшая ширина нижнего эпифиза |

56/… |

|

|

8. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

24/26 |

25/… |

|

8а. Сагиттальный диаметр на уровне for. nutr. |

29,5/27 |

30/… |

|

9. Поперечный диаметр середины диафиза |

19,5/20,4 |

23/… |

|

9а. Поперечный диаметр на уровне for.nutr. |

22/22 |

26/… |

|

10. Окружность середины диафиза |

71/75 |

79/… |

|

10b. Наименьшая окружность диафиза |

66/… |

|

|

Указатели |

||

|

Интермембральный |

…/72,14 |

|

|

Берцово-бедренный |

…/77,03 |

|

|

Луче-плечевой |

76,40/77,19 |

73,80/… |

|

Плече-бедренный |

…/72,07 |

76,34/… |

|

Луче-берцовый |

71,72/72,22 |

|

*Первая цифра для правой стороны скелета, вторая – для левой.

Рис. 4 . Дополнительная площадка на суставной поверхности правой плечевой кости (индивид 2).

Рис. 5 . Дополнительный угол на лопатках в месте прикрепления большой круглой мышцы (индивид 2).

сгибание и разгибание стопы. Важно отметить, что мышцы бедер передней, задней и латеральной групп были развиты умеренно слабо. Это не позволяет с уверенностью говорить о постоянном перетаскивании тяжелых грузов, подразумевающих значительную нагрузку на мышцы ног.

Помимо перечисленных движений, фиксируются признаки особых динамических нагрузок, при которых одновременно работают мышцы груди и спины, особенно обеспечивающие сведение и разведение лопаток. Плечевой сустав совершает ротационное движение при одновременном сгибании и разгибании в локтевом суставе. По нашему мнению, выявленный комплекс признаков может быть интерпретирован как результат занятия греблей. Подобный комплекс в настоящее время фиксируется у спортсменов, занимающихся академической греблей [Смирнов, Дубровский, 2002, с. 529–532]. Для этого вида двигательной активности Д. Хоки и Ч. Мербс на основе антропологических данных по садлермиутам (изолированная группа палеоэскимосов) и носителям древнеэскимосской культуры туле выделяют такие признаки, как артрит ключично-акромиального, плечелоктевого и плече-лучевого суставов, левостороннее повреждение сочленения локтевой кости с костями запястья [Merbs, 1983, p. 68–72; Hawkey, Merbs, 1995, p. 329–334]. Они только частично согласуются с полученными нами морфологическими характеристиками. На наш взгляд, это связано с тем, что для указанных групп было характерно передвижение по воде на каяках, где используется одно легкое весло.

Реконструированный двигательный комплекс рассматриваемых индивидов позволяет предположить другой способ гребли, а именно управление судном с тяжелым весельным вооружением, при котором основные нагрузки приходятся на мышцы груди и спины, а мышцы плеча и предплечья задействованы во вторую очередь. Продолжая развивать гипотезу о деятельности индивидов в качестве судовых рабочих, следует отметить, что для управления речными судами различных типов, использовавшимися русскими в бассейне Оби в XVII–XVIII вв., наряду с тяжелыми веслами, применялись парусное вооружение, бечевая тяга; не стоит забывать и о переправе судов через волоки [Вершинин, 2001, с. 90, 92, 97, 99, 103, 104]. Эти факторы, связанные с предполагаемой занятостью индивидов, могут косвенно объяснить появление признаков экстремальных нагрузок, выразившихся в смещении суставной поверхности плечевой кости, а также значительном развитии подвздошно-поясничных и больших ягодичных мышц, осуществляющих в т.ч. сгибание и разгибание туловища (рис. 6). Кроме того, с большой вероятностью можно предположить двигательную активность, связанную с тянущими движениями, например, при вытягивании рыболовной сети: археологические данные указывают на значительную роль рыбной ловли в жизни русского населения севера Западной Сибири, в т.ч. невожения как одного из способов [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 110–111].

Обсуждение результатов

Таким образом, на площади действовавшего аборигенного поселения на севере Сибири было совершено интрамуральное захоронение представителей пришлого, вероятно восточно-славянского, населения. Погребальная обрядность этого населения имела христианскую основу, что обусловило, судя по имеющимся археологическим материалам, значительную унификацию погребальных комплексов XVI–XVIII вв. на всей территории Сибири [Татаурова, 2010, с. 28, 42]. В данном случае люди, совершавшие погребальные действия, вероятно, не были знакомы с христианской похоронной обрядностью или не сочли необходимым ей следовать.

Известны ли примеры столь неординарных захоронений в погребальной практике коренного населения региона? Крайне немногочисленные археологические источники по погребальной практике народов севера Нижнего Приобья в эпоху Средневековья относят в основном к VI–XIII вв. Далее до XIX в. пока суще ствует хронологическая лакуна. Погребальные

Рис. 6 . Выраженность мест прикрепления большой ягодичной и подвздошно-поясничной мышц на правой бедренной кости (индивид 1).

комплексы представлены грунтовыми могильниками, где господствовали индивидуальные захоронения по обряду ингумации с различными типами внутри-могильных конструкций. Погребенные располагались преимущественно в вытянутом положении на спине, головой на ЮЗ, Ю, ЮВ (см., напр.: [Зеленый Яр, 2005, с. 69–70, 143–149; Гусев, 2016]). Такое размещение тел умерших было распространено и в конце XIX в. [Мурашко, Кренке, 2001, с. 29, 30]. Средневековые погребения со скорченным трупоположением крайне редки и пока выявлены главным образом в тундровой зоне п-ова Ямал (могильники Хето-сё-1, Бухта Находка-2, Юр-Яха III) [Брусницына, 2000, с. 37; Кардаш, Гайдакова, 2017; Плеханов, 2016]. К более позднему времени, вероятно, относится одиночное захоронение, исследованное В.Н. Чернецовым на селище Хаэн-Сале, на северо-восточном побережье полуострова: по составу сопроводительного инвентаря оно отнесено к XVI в. [1957, с. 236]. Сравнивая средневековые могильники севера Нижнего Приобья с хронологически близкими погребальными комплексами, расположенными южнее, в таежной части Приобья, исследователи указывают на определенное сходство между ними [Зеленый Яр, 2005, с. 288]. К общим чертам следует добавить то, что на этих территориях парные и коллективные захоронения были скорее исключительным явлением (по Сургутскому Приобью см., напр.: [Зыков, 2012, с. 84, 96, 104]).

Обращаясь к традиции интрамуральных погребений, необходимо отметить, что в Западной Сибири они известны главным образом в лесостепной зоне по памятникам эпохи бронзы и переходного к железному веку периода, для которых данная традиция экстраор- динарная [Новикова, 2011]. Отдельные случаи встречаются в таежной зоне и в Средневековье [Адамов, Турова, 2003; Казымский… комплекс, 2018, с. 137, 138].

В северной части Западной Сибири для Средневековья – Нового времени примеры обнаружения антропологических останков непосредственно на площади жилищ единичны. Они разделяются на три группы. Первая включает о станки погибших под руинами жилищ (Надымский городок [Кардаш, 2009, с. 30]). Вторую группу составляют намеренные захоронения на площади пред тем разрушенных жилищ (городище Монкысь урий [Кардаш, Визгалов, 2015, с. 316–329]). В обоих случаях обнаружены останки жертв вооруженных нападений на поселение. В третью группу входят преднамеренные захоронения в действовавших, по мнению исследователей, на тот момент жилищах. Погребения располагались в разных частях строений. К этой группе относятся захоронения на селищах Хаэн-Сале [Чернецов, 1957, с. 236] и Барсова Гора IV/26 (Сургутское Приобье) [Бельтикова, 2002].

Единственный, помимо рассматриваемого, случай в Нижнем Приобье (насколько мы можем судить), когда пространство очага использовалось для обрядовых действий с антропологическими останками, известен также на Усть-Войкарском городище. В очажной конструкции одной из построек, время строительства которой по результатам дендрохронологического анализа приходится на начало XIV в. [Гурская, 2008, с. 221, 222], был обнаружен скальп с остатками волосяного покрова, снятый с головы человека [Этническая архитектура…, 2008, с. 48].

Таким образом, на фоне христианской погребальной обрядности и погребальной практики коренного населения Нижнего Приобья «войкарское» захоронение занимает особое место. Интерпретация его семантического статуса в системе ритуальных представлений коренного населения севера Западной Сибири требует отдельного изучения.

Заключение

Результаты комплексного антропологического изучения останков, обнаруженных в очаге жилища на Усть-Войкарском городище, позволяют сделать вывод о том, что они принадлежали двум взрослым мужчинам возрастной категории adultus – начало maturus, относящимся, по всей видимости, к одной популяции. Вероятнее всего, эта популяция была связана происхождением с населением севера Восточно-Европейской равнины. Она находилась не в самых благоприятных условиях существования, о чем свидетельствуют наблюдаемые у обоих индивидов признаки перенесенных в детстве биологических стрессов, дефицита витамина С и фосфора.

Привычный рацион питания погребенных включал значительное количество углеводов. Реконструкция стереотипных движений индивидов предполагает относительно регулярное передвижение речным транспортом, оборудованным тяжелыми веслами, а также рыболовство в качестве одной из сфер хозяйственной деятельности. Причину смерти индивидов установить палеоантропологическими методами невозможно. Отсутствие травм позволяет предполагать, что их гибель не была результатом вооруженного столкновения.

Издавна через Нижнее Приобье шло продвижение восточно-европейского населения в Сибирь, а северные пути через Урал («через Камень») активно использовались и в XVII в. [Бахрушин, 1928, с. 68; Перевалова, 2004, с. 33; Вершинин, 2018, с. 65–66]. Однако не представляется возможном установить, в силу каких исторических событий, относящихся к последней трети XVII – началу XVIII в., на территории действующего аборигенного поселения могли быть погребены представители восточно-европейского населения. Мы можем лишь предполагать, что эти события были тесно связаны с освоением Западной Сибири Российским царством.

Список литературы Комплексное антропологическое исследование останков из погребения в жилище на Усть-Войкарском городище (приполярная зона Западной Сибири)

- Адамов А.А., Турова Н.П. Погребения потчевашской культуры с городища Долговское 1 // Источники по истории Западной Сибири: мат-лы регион. науч. конф. – Сургут: [б. и.], 2003. – Ч. 1. – С. 88–93.

- Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1966. – 249 с.

- Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). – М.: Наука, 1969. – 324 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках. – М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. – 198 с.

- Бельтикова Г.В. Поселение позднего железного века на Барсовой Горе // II Северный археологический конгресс. – Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Академкнига, 2002. – С. 186–187.

- Брусницына А.Г. Современная источниковая база изучения позднего железного века полярной зоны Западной Сибири // Науч. вестн. ЯНАО. – 2000. – Вып. 3. – С. 32–48.

- Бужилова А.П. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека: Методика биологических исследований. – М.: Старый Сад, 1998. – С. 87–146.

- Вершинин Е.В. Дощаник и коч в Западной Сибири (XVII в.) // Проблемы истории России. – Екатеринбург: Волот, 2001. – Вып. 4: Евразийское пограничье. – С. 87–131.

- Вершинин Е.В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце ХVI – ХVII вв. – Екатеринбург: Демидовский институт, 2018. – 504 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – Екатеринбург; Нефтюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Восточные славяне: антропология и этническая история. – М.: Науч. мир, 1999. – 336 с.

- Гончарова Н.Н. Новые антропологические материалы к вопросу о колонизации Русского Севера // Послужить Северу...: Историко-художественный и краеведческий сборник. – Вологда: Ардвисура, 1995. – С. 15–26.

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. – Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. – С. 212–229.

- Гусев Ал.В. Исследования на археологическом комплексе «Зеленый Яр» в 2016 г. // Науч. вестн. ЯНАО. – 2016. – Вып. 3. – С. 13–17.

- Зеленый Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. – 368 с.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. – М.: ЭТНО- ОНЛАЙН, 2006. – 72 с.

- Зубова А.В. Предварительные результаты изучения архаичной составляющей одонтологических комплексов населения Евразии эпохи неолита // Вестн. антропологии. – 2013. – № 4. – С. 107–127.

- Зыков А.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья: Средневековье и Новое время. – Екатеринбург: Урал. рабочий, 2012. – 232 с.

- Казымский археолого-этнографический комплекс. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 264 с.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII вв.: История и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с.

- Кардаш О.В., Визгалов В.П. Городок Монкысь урий: к истории Большого Югана в XVI–XVII вв. (по результатам комплексного археологического исследования). – Екатеринбург: Караван, 2015. – Т. I. – 448 с.

- Кардаш О.В., Гайдакова З.Г. Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI–XII веков на полуострове Ямал // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XХIII. – С. 331–335.

- Мартынова Е.П. Очерки истории и культуры хантов. – М.: ИЭА РАН, 1998. – 235 с.

- Мартынова Е.П. Войкарские ханты: кто они? // Культурное наследие народов Сибири и Севера. – СПб.: МАЭ РАН, 2005. – С. 121–126.

- Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке по этнографо-археологическим коллекциям Музея антропологии МГУ. – М.: Наука, 2001. – 155 с.

- Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н., Зубова А.В., Поздняков Д.В. Парное погребение в очаге жилой постройки (городище Усть-Войкарское) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. ХХII. – С. 389–392.

- Новикова О.И. Интрамуральные погребения эпохи бронзы Западной Сибири: проблемы интерпретации // Труды III (ХIХ) Всероссийского археологического съезда. – СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН, 2011. – Т. II. – С. 261–262.

- Пежемский Д.В. Изменчивость продольных размеров трубчатых костей человека и возможности реконструкции телосложения: дис. … канд. биол. наук. – М., 2011. – 326 с.

- Перевалова Е.В. Северные ханты: этническая история. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 414 с.

- Плеханов А.В. Новые исследования археологического памятника Юр-Яха III // Науч. вестн. ЯНАО. – 2016. – Вып. 3. – С. 18–21.

- Ражев Д.И. Биоантропология населения саргатской общности. – Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2009. – 491, [2] с.

- Санкина С.Л. Скандинавская проблема в свете антропологических данных: группы Русского Севера и Северо-Запада эпохи средневековья (XI–XIII вв.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 1. – С. 142–156.

- Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. – М.: Владос-Пресс, 2002. – 608 с.

- Татаурова Л.В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв.: По материалам комплекса Изюк-1. – Омск: Апельсин, 2010. – 284 с.

- Федорова Н.В. Войкарский городок: Итоги раскопок 2003–2005 гг. // Науч. вестн. ЯНАО. – 2006. – Вып. 4. – С. 11–17.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: Наука, 1957. – С. 136–245. – (МИА; № 58).

- Этническая архитектура и традиционное природопользование в проекте музейной экспозиции под открытым небом: Концепция Природно-этнографического парка-музея «Живун» – Мужи: Фотостудия «65-я параллель»; Екатеринбург: Рекламное агенство «Созвездие», 2008. – 100 с.

- Angel J.I. Health as a crucial factor in the changes from hunting to developed farming in the Mediterranean // Paleopathology at the origin of Agriculture. – Orlando: Academic Press, 1984. – P. 51–74.

- Goodman A.H., Martin D.I., Armelagos G.J. Indication of stress from bone and teeth // Paleopathology at the origin of Agriculture. – Orlando: Academic Press, 1984. – P. 13–44.

- Hawkey D.E., Merbs C.F. Activity-induced musculoskeletal markers (MSM) and subsistence strategy among Hudson Bay eskimos // Intern. J. Osteoarchаeol. – 1995. – Vol. 4, iss. 5. – P. 324–338.

- Mariotti V., Facchini F., Belcastro M.G. Enthesopathies – proposal of a stardartized scoring method and applications // Collegium Anthropol. – 2004. – Vol. 28, iss. 1. – P. 145–159.

- Merbs C.F. Patterns of activity-induced pathology in a Canadian Inuit population. – Ottawa: National Museums of Canada, 1983. – 200 p.

- Ortner D.J., Ericksen M.F. Bone changes in the human skull probably resulting from scurvy in infancy and childhood // Intern. J. Osteoarchаeol. – 1997. – Vol. 7, iss. 3. – P. 212–220.

- Schaefer M., Black S., Scheuer L. Juvenile osteology: a laboratory and field manual. – L.: Academic Press, 2009. – 384 p.