Комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики и почвоведения при изучении археологических памятников, разрушенных распашкой

Автор: Журбин И.В., Борисов А.В., Назмутдинова А.И., Милич В.Н., Петров Р.П., Иванова М.Г., Модин Р.Н., Князева Л.Ф., Воробьева Н.Г., Зинчук С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен новый междисциплинарный подход к исследованию археологических памятников, полностью разрушенных современной распашкой. Методической базой послужило комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики, геохимии и археологии. Было исследовано Кушманское III селище IX-XIII вв. н.э. - одно из средневековых финно-угорских поселений в бассейне р. Чепца (северная часть Удмуртской Республики). В результате многолетней распашки в настоящее время на территории памятника отсутствуют какие-либо признаки границ поселения и объектов планировки. Комплекс естественно-научных методов включал аэрофотосъемку беспилотными летательными аппаратами (видимый диапазон, тепловизионная и многозональная съемка), электропрофилирование, магниторазведку, георадарную съемку и электротомографию, определение гранулометрического состава и морфологических свойств почв на месте геофизических аномалий и на фоновых участках, химико-биологический анализ материалов почвенных кернов. В результате проведенных исследований установлены границы участков поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя, а также «хозяйственной периферии» селища; выявлены две линии оборонительных сооружений, не выраженные в рельефе. Это позволяет не только оценить границы и структуру поселения, но и обосновать изменение его типологической принадлежности в документах государственного учета объектов археологического наследия. Анализ взаиморасположения геофизических аномалий, связанных с локальными заглубленными объектами, показал, что селище имело правильную рядную планировку. Результаты комплексных естественно-научных исследований подтверждены археологическими методами.

Средневековые поселения, современная распашка, границы и планировка поселений, аэрофотосъемка, геофизика, геохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145927

IDR: 145145927 | УДК: 902.2+550.8+528.85+631.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.103-111

Текст научной статьи Комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики и почвоведения при изучении археологических памятников, разрушенных распашкой

Активная сельскохозяйственная деятельность во второй половине XX в. привела к разрушению значительного количества археологических памятников. Распашка сглаживала рельефные признаки поселений (оборонительные валы и рвы, котлованы заглубленных сооружений и т.п.), усиливала эрозионные процессы и в значительной мере способствовала разрушению и перемещению культурного слоя. Подобная ситуация весьма характерна для средневековых памятников поломской (конец V – начало IX в. н.э.) и чепецкой (конец IX – начало XIII в. н.э.) культур в бассейне р. Чепца, где их более 100 [Археологическая карта…, 2004, с. 53–55]. Многолетние исследования в регионе показали, что территорию поселений, разрушенных распашкой, можно условно разделить на участки поверхностно-трансформированного культурного слоя (верхняя часть разрушена распашкой, а нижняя сохранилась in situ), замещенного культурного слоя (сохранились лишь за- глубленные в материк части сооружений, частично перекрытые тонкими прослойками культурного слоя) и «хозяйственной периферии» (культурный слой и объекты планировки не выявляются, но в пахотном и в подпахотном горизонтах встречаются находки). Первые два определяют границы самого поселения, а прилегающая к ним «хозяйственная периферия» – границы археологического памятника как объекта историко-культурного наследия. Успешный опыт выявления участков с различной сохранностью культурного слоя получен при междисциплинарных исследованиях Кушманского III селища – средневекового финно-угорского поселения, расположенного в Ярском р-не Удмуртской Республики.

Предварительные археологические исследования

Кушманское III селище открыто Г.Т. Кондратьевой в 1959 г. [Там же, с. 202–203]. Отсутствие рельеф-

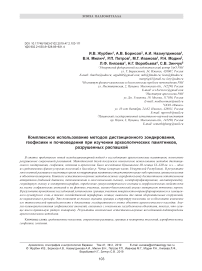

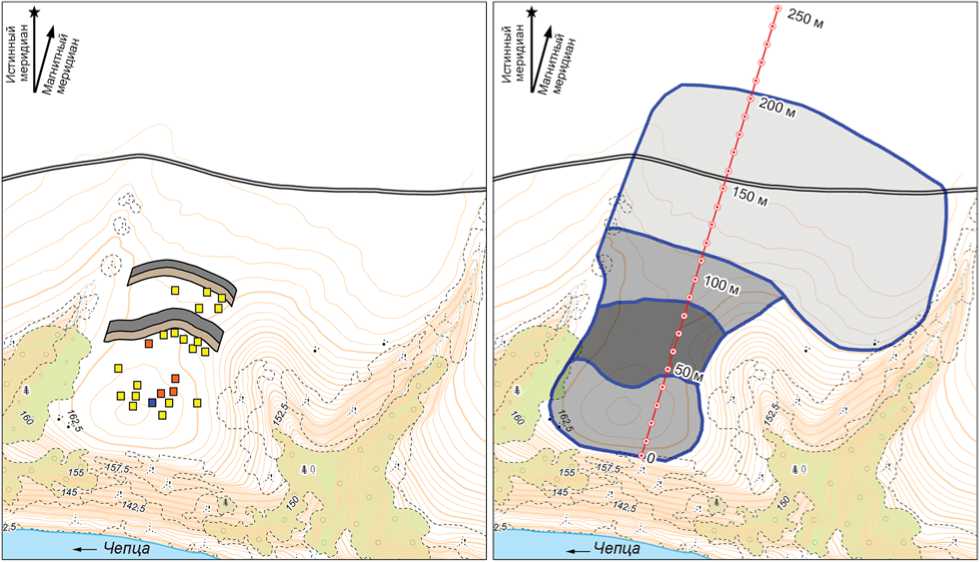

Рис. 1 . Топографический план Кушман-ского III селища (основа – ООО «Фин-ко», корректировка и дополнение – Р.П. Петров). Горизонтали проведены через 0,5 м, система высот условная.

1 – границы участка электропрофилирования; 2 – шурф и раскоп; 3 – границы поселения по: [Кириллов, 2013, рис. 84]; 4 – линия границы поселения по результатам комплексных исследований.

ных признаков и близость крупного средневекового городища Учкакар позволили сделать вывод о наличии неукрепленного поселения. В 2012 г. в центральной его части был заложен шурф размером 1 × 1 м (рис. 1). Выявлен культурный слой мощностью до 0,7 м, насыщенный артефактами IX–XII вв. н.э. Верхняя его часть разрушена многолетней распашкой, а нижняя находится в исходном состоянии [Кириллов, 2013, с. 45–47, рис. 88–96]. Данное поселение рассматривалось в составе Кушманско-го комплекса памятников (Кушман-ское городище Учкакар, три селища и могильник) [Иванова, Кириллов, 2012]. По ландшафтным признакам было выдвинуто предположение о границах памятника (рис. 1).

Аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами

Методы дистанционного зондирования успешно применяются для поиска археологических объектов [Борисов, Коробов, 2013, с. 52–58; Гарбузов, 2003; Жуковский, 2012]. Беспилотные летательные аппараты позволяют произвести целенаправленную аэрофотосъемку локальных участков при оптимальных высоте полета и погодных условиях.

Выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке территории распространения чепецкой культуры (общая площадь более 70 км2), созданию ортофотопланов, цифровых моделей местности и рельефа в системе координат МСК-18 [Воробьева, Журбин, Князева, 2016]. С ортофотопланом соотнесены данные тепловизионной и многозональной съемки.

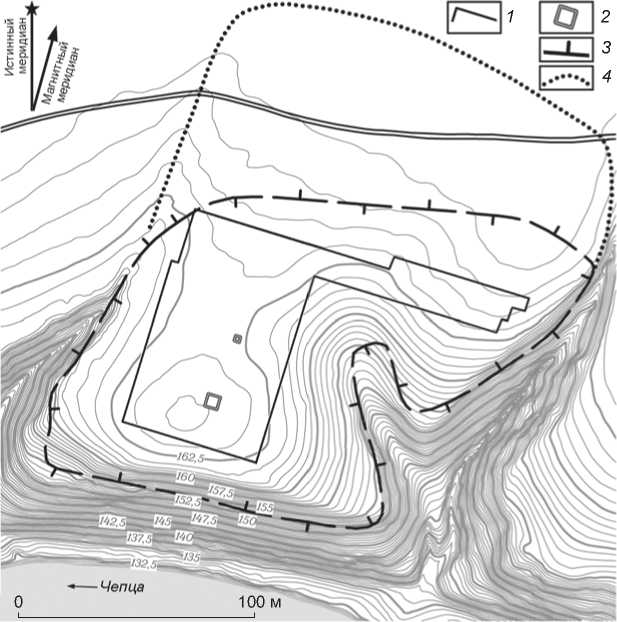

Тепловизионная съемка фиксирует распределение температуры земной поверхности, что характеризует мощность гумусированного слоя. Для обработки изображений использовался сглаживающий фильтр

Гаусса, методы кусочно-линейного преобразования, вычитания фона и полосовой фильтрации (рис. 2, а ). Наиболее контрастно проявляются участки замещенного культурного слоя в мысовой части поселения (светлые области на изображении) и поверхностно-трансформированного в центральной (темные области). Отличия между этими участками не выражены в рельефе и растительности.

Многозональная съемка позволяет получить аналогичную информацию на основе фитоиндикации. Для классификации площадных объектов растительности использовано преобразование на основе вейвлета Шеннона–Котельникова, а система признаков сформирована из средних значений и стандартных отклонений, рассчитанных по результатам двухмерного дискретного вейвлет-преобразования [Назмутдино-ва, Милич, 2016]. Участкам поверхностно-трансформированного культурного слоя соответствуют зоны повышенных значений характерных признаков – компактных контуров изображений с локальными фи-тоиндикационными особенностями (рис. 2, б ). Это подтверждает сопоставление с данными геофизики [Назмутдинова, Милич, Журбин, 2017]. Наблюдается хорошее согласие результатов тепловизионной и многозональной съемки по расположению участков гумусированного слоя значительной мощности.

б

Рис. 2 . Карты мощности гумусированного слоя по данным тепловизионной съемки ( а ) и областей с характерными признаками по данным многозональной съемки ( б ). Обозначен участок электропрофилирования.

Комплексные геофизические и почвенные исследования

Аэрофотосъемка контрастно выделяет участки мощного гумусированного слоя, который может сформироваться в результате как природных процессов (накопление почвенного слоя в отрицательных формах рельефа), так и антропогенной деятельности (культурный слой). Применение методов геофизики снижает неоднозначность интерпретации данных аэрофотосъемки. Комплексирование методов (электроразведка, магниторазведка, георадар и пр.) необходимо при высоком уровне помех и неоднородном геологическом фоне [Geophysical Survey…, 2008, p. 13–18; Lockyear, Shlasko, 2017; Mozzi et. al., 2016]. На Кушманском III селище комплексные геофизические исследования проведены практически на всей территории, где предполагалось наличие археологических объектов*. Они позволили выявить две линии оборонительных сооружений, не выраженные в рельефе, и оценить особенности изменения мощности культурного слоя.

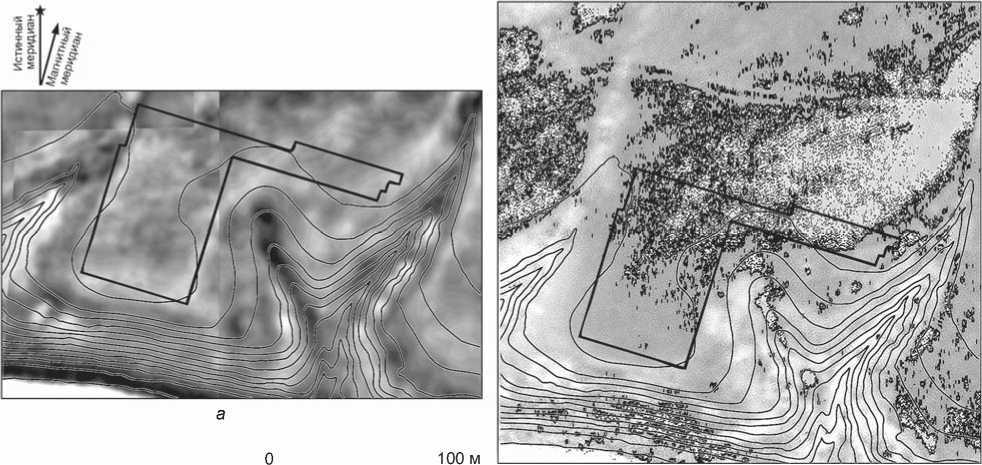

Оборонительные сооружения определяют границу и структуру поселения. При электропрофилировании контрастно выделяется ров внутренней линии – дугообразная область высокого сопротивления, пересекающая площадку поселения с запада

*Электроразведка – Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН; магниторазведка и геора-дарная съемка – Лаборатория археологической геофизики (г. Ростов-на-Дону), руководитель В.Г. Бездудный.

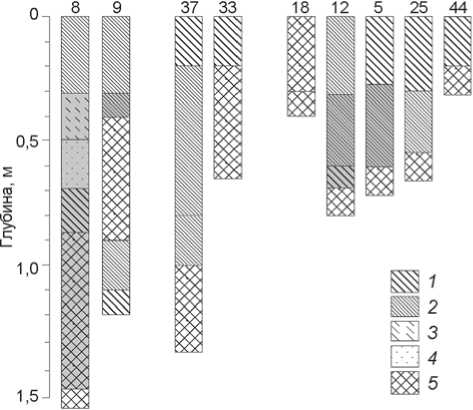

на восток (рис. 3, а ). Его конфигурация подтверждена георадарной съемкой (рис. 3, б ), магниторазведкой (рис. 3, в ) и электротомографией (диапазон 68–74 м на рис. 3, г ). Результаты геофизических исследований согласуются с данными почвенного зондирования (рис. 4, керн 8*). Менее контрастно выделяется ров внешней линии укреплений – дугообразная область повышенного сопротивления, «соединяющая» устья оврагов (см. рис. 3, а ; рис. 4, керн 37). Валы проявляются как протяженные области с достаточно стабильными физическими параметрами. Основание внутреннего вала расположено в диапазоне 64–68 м, а внешнего – 90–96 м (см. рис. 3, г ). Наличие валов также подтверждено данными почвенного зондирования (см. рис. 4, керны 9 и 33).

Укрепления расположены между оврагами, которые ограничивают территорию поселения с запада и востока. Такая организация обороны характерна для городищ чепецкой культуры, расположенных на мысах: максимальное использование естественных ландшафтных рубежей и создание оборонительных сооружений на пологой напольной части [Иванова, 1998, с. 214–225; Иванова, Журбин, 2015]. В настоящее время укрепления Кушманского III селища полностью сглажены распашкой.

По результатам геофизических, почвенных и археологических исследований реконструирована планировка поселения (рис. 5, а ). В раскопе, располо-

Рис. 3. Результаты геофизических исследований.

а – электропрофилирование; б – георадарная съемка (расчетная глубина 0,77 м); в – магнитограмма; г – геоэлектрический разрез. 1 – шурф и раскоп; 2 – профиль электротомографии; 3 – граница участка георадарной съемки; 4 – граница участка магниторазведки; 5 – пикеты почвенного зондирования.

женном на участке замещенного культурного слоя (см. рис. 3, а ), выявлены заглубленные части трех разновременных сооружений [Иванова, 2016, с. 51–63]. Комплекс находок характерен для финно-угорских средневековых памятников начала II тыс. н.э.

При электропрофилировании и георадарной съемке наглядно проявляются участки поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя. Конфигурация области высокого сопротивления практически совпадает с соответствующими участками на тепловизионном и многозональном снимках (ср. рис. 2 и 3, а ). Это подтверждается электротомо-

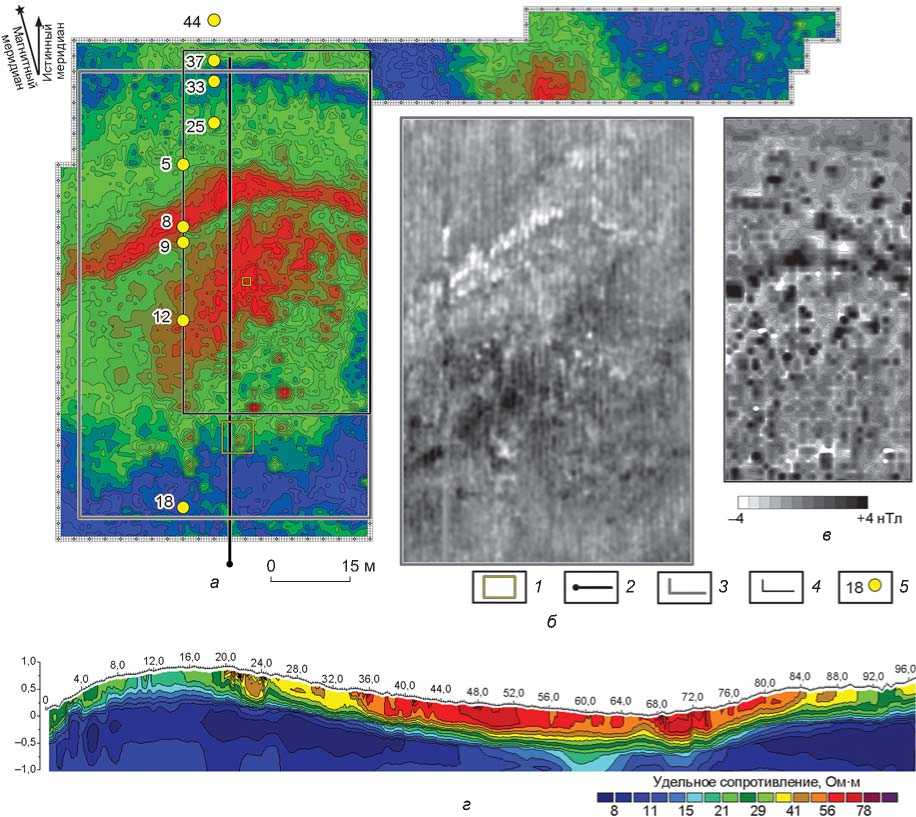

Рис. 4. Литологическое строение кернов.

1 – тяжелый суглинок; 2 – легкий суглинок; 3 – супесь; 4 – песок;

5 – материковая глина. Затенение показывает наличие археологического материала (керамика, кость и пр.).

И212Го!3 ГВ~| 4I ® I5 □678 0 100 м аб

Рис. 5 . Планировка поселения ( а ) и участки культурного слоя различной сохранности ( б ) по данным междисциплинарных исследований.

1 – оборонительные сооружения; 2–4 – объекты, выявленные методами геофизики, в т.ч. 2 – подтвержденные раскопками, 3 – подтвержденные почвенным зондированием; 5 – пикеты почвенного зондирования; 6 – участок поверхностно-трансформированного культурного слоя; 7 – участок замещенного культурного слоя; 8 – участок «хозяйственной периферии».

графией (см. рис. 3, г): мощный и насыщенный слой фиксируется в диапазоне 34–84 м. Данные, полученные методами геофизики, согласуются с результатами почвенного зондирования. В мысовой части культурный слой практически отсутствует, под пахотным горизонтом залегает материк (см. рис. 4, керн 18), что соответствует участку замещенного культурного слоя. Далее выявлен хорошо сохранившийся культурный слой – серый суглинок с углями, печиной и включениями артефактов (см. рис. 4, керн 12). Именно на этом участке расположен шурф, подтвердивший наличие поселения (см. выше). Такая ситуация сохраняется вплоть до внутренней линии укреплений, севернее которой наблюдается постепенное уменьшение мощности культурного слоя до 0,3–0,4 м (см. рис. 4, керн 5). В этой части поселения магниторазведкой зафиксировано нескольких аномалий (см. рис. 3, в). Возможно, они связаны со следами наземных построек, уничтоженных распашкой. Вероятно, на уровне этого пикета проходит граница между участками поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя, т.к. далее ситуация принципиально меняется. В частности, в кернах перед внешней ли- нией укреплений археологический материал отсутствует (см. рис. 4, пикет 25). Это изменение проявляется на тепловизионном снимке, но слаборазличимо на многозональном и плохо прослеживается по результатам геофизических исследований. За внешней линией укреплений под пахотным горизонтом залегает материковая глина (см. рис. 4, керн 44). Таким образом, сравнительный анализ разноплановых данных позволяет доказать наличие культурного слоя и оценить его границы.

Геохимическиеи микробиологические исследования

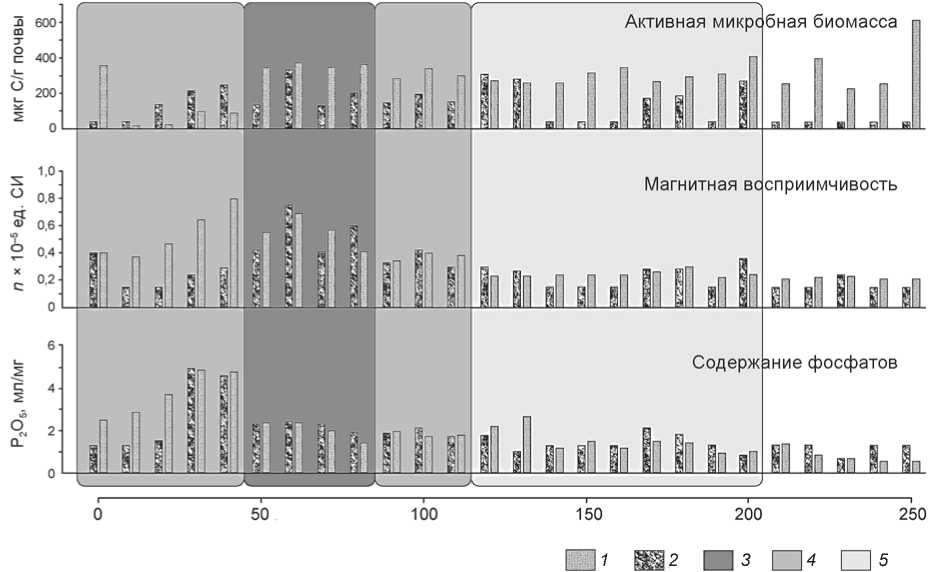

Для выявления следов культурного слоя за пределами поселения проведено исследование образцов почв из пахотного и подпахотного горизонтов в пикетах через каждые 10 м в катене, проходящей через территорию памятника и прилегающие участки (см. рис. 5, б ). Определялись магнитная восприимчивость, содержание фосфатов и активной микробной биомассы (рис. 6). Повышенная концентрация фосфатов явля-

Рис. 6 . Химические и микробиологические свойства пахотного и подпахотного слоя на территории памятника.

1 – пахотный слой; 2 – подпахотный слой; 3 – участок поверхностно-трансформированного культурного слоя; 4 – участок замещенного культурного слоя; 5 – «хозяйственная периферия» памятника.

ется интегральным показателем антропогенного воздействия. Изменение магнитной восприимчивости позволяет выявлять накопление в почве пирогенного материала. Активная микробная биомасса может служить показателем поступления в почву органических веществ, связанных с жизнедеятельностью человека. Содержание фосфора определяли при экстрагировании 2 н. HCl. Магнитная восприимчивость измерялась портативным каппаметром КТ-5. Активную микробную биомассу определяли методом субстрат-индуци-рованного дыхания [Anderson, Domsch, 1978].

Наиболее точно соответствуют границам памятника, установленным по результатам комплексных исследований, границы участка с повышенным содержанием фосфатов в пахотном слое. Превышение их концентрации отмечено и за внешней линией обороны. Вероятно, антропогенная деятельность в Средневековье имела место далеко за пределами границ, определяемых по оборонительным сооружениям (см. рис. 5, а ) и ландшафтным рубежам (см. рис. 1).

К такому же выводу приводит анализ содержания микробной биомассы в пахотном и особенно в подпахотном горизонте, участки с высокой концентрацией отмечены за оборонительными сооружениями поселения. Большие величины, сопоставимые со значениями в зоне поверхностно-трансформированного слоя, свидетельствуют о значительном поступлении органических веществ в почву и являются индикатором активной антропогенной деятельности на данной территории [Чернышева и др., 2014].

На присутствие культурного слоя достаточно точно указывает синхронное увеличение содержания фосфатов и повышение магнитной восприимчивости. Именно такая ситуация наблюдается в подпахотном слое на участке 170–190 м, что свидетельствует об активном антропогенном преобразовании почв далеко за пределами оборонительных сооружений. Характерно, что это проявляется в подпахотном горизонте, где могла сохраниться почва времени функционирования селища. Данную территорию мы предлагаем называть «хозяйственной периферией» поселения (см. рис. 5, б ) и рассматривать как часть объекта наследия (см. рис. 1).

Возможности комплексных исследований

Для выявления участка поверхностно-трансформированного культурного слоя достоверными являются данные тепловизионной и многозональной съемки (см. таблицу ). Мощному гумусированному слою соответствуют максимально «теплые» зоны и области фитоиндикационных особенностей неоднородной структуры. По этим признакам достаточно четко

Сравнение информационного потенциала естественно-научных методов при определении структуры археологических памятников

|

Метод |

Участки |

||

|

поверхностно-трансформированного культурного слоя |

замещенного культурного слоя |

«хозяйственной периферии» |

|

|

Съемка в видимом диапазоне |

± |

± |

– |

|

Тепловизионная съемка |

+ |

+ |

± |

|

Многозональная съемка |

+ |

+ |

– |

|

Электропрофилирование |

+ |

+ |

– |

|

Магниторазведка |

+ |

+ |

± |

|

Георадарная съемка |

+ |

± |

– |

|

Электротомография |

+ |

+ |

– |

|

Анализ гранулометрического состава и морфологических свойств почвы |

+ |

+ |

– |

|

Геохимические и микробиологические исследования |

+ |

+ |

+ |

Примечания. Знак «+» – эффективен практически во всех случаях, «±» – эффективен в комплексе с другими методами, «–» – может работать только в определенных условиях.

разделяются участки поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя, но граница с участком «хозяйственной периферии» выражена неоднозначно (см. рис. 2). Дальнейшее уточнение обе спечивает применение комплекса геофизических методов. Культурный слой хорошей сохранности проявляется как неоднородная по структуре зона с повышенными значениями физических параметров (см. рис. 3). Анализ гранулометрического состава и морфологических свойств почв на участках геофизических аномалий дает возможность разделить вклад собственно объектов планировки и влияния состава грунтов (см. рис. 4). Электротомография позволяет оценить геометрические параметры отдельных объектов, а также уточнить границы участков поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя (см. рис. 3, г ). Это существенно дополняет полученную ранее информацию.

Для выявления участка замещенного культурного слоя достоверными являются также данные тепловизионной и многозональной съемки. Маломощному гумусированному слою соответствуют максимально «холодные» зоны и области без выраженных локальных фитоиндикационных особенностей. Благодаря контрастному изменению структуры тепловизионных и многозональных изображений граница между участками поверхностно-трансформированного и замещенного культурного слоя в мысовой части поселения определяется практически однозначно (см. рис. 2). При электропрофилировании и магниторазведке это проявляется в виде поля с относительно однородной структурой фона и контрастными локальными аномалиями, связанными с объектами планировки (см. рис. 3, а, в). Электротомография (см. рис. 3, г), согласованная с данными почвенного зондирования (см. рис. 4), позволяет определить источник геофизической аномалии (природные неоднородности грунта или антропогенные объекты) и оценить степень сохранности культурных напластований в целом.

Участок «хозяйственной периферии» достоверно выявляется только по данным геохимических и микробиологических исследований почв (см. рис. 5, б ; 6). Косвенным признаком такого участка может являться неоднородная зона на тепловизионном снимке, коррелирующая с хаотично расположенными геофизическими аномалиями, которые связаны со скоплениями пирогенно-преобразованного почвенно-грунтового материала, возникшими в результате распашки и эрозионных процессов.

Заключение

Сравнительный анализ данных аэрофотосъемки беспилотными летательными аппаратами, геофизических исследований, гранулометрического состава, морфологических, геохимических и микробиологических свойств почв, а также материалов раскопок позволил выявить объекты планировки Кушманского III селища, выделить участки культурного слоя различной сохранности и обосновать новые границы объекта историко-культурного наследия. Необходимость комплексных междисциплинарных исследований определяется тем, что каждый из методов (за исключением раскопок) дает лишь косвенную информацию о состоянии и структуре культурного слоя. Сопоставление различных данных, принцип последовательного уточнения информации и возможность разностороннего анализа археологических памятников обеспечивают высокую степень достоверности интерпретации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-49-180007 р-а).

Список литературы Комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики и почвоведения при изучении археологических памятников, разрушенных распашкой

- Археологическая карта северных районов Удмуртии / А.Г. Иванов, М.Г. Иванова, Т.И. Останина, Н.И. Шутова. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. – 276 с.

- Борисов А.В., Коробов Д.С. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований. – М.: Таус, 2013. – 272 с.

- Воробьева Н.Г., Журбин И.В., Князева Л.Ф. Исследование возможностей БПЛА Supercam S350-f в задачах изучения и сохранения археологического наследия // Изв. высш. учеб. заведений: Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60, № 2. – С. 83–90.

- Гарбузов Г.П. Археологические исследования и дистанционное зондирование Земли из космоса // РА. – 2003. – № 2. – С. 45–55.

- Жуковский М.О. Использование данных спутников CORONA в археологических исследованиях // КСИА. – 2012. – Вып. 226. – С. 45–54.

- Иванова М.Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX–XIII вв. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. – 294 с.

- Иванова М.Г. Отчет об исследованиях на Кушманском городище Учкакар, Кушманском III селище и Кушманском II селище в Ярском районе Удмуртской Республики в 2016 г. Т. I // Научно-отраслевой архив УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1693. СD 104.

- Иванова М.Г., Журбин И.В. Археолого-геофизические исследования поселений Камско-Вятского региона // Вестн. Удмурт. гос. ун-та. Сер.: История и филология. – 2015. – Т. 25, вып. 1. – С. 104–109.

- Иванова М.Г., Кириллов А.Н. Предварительные итоги изучения Кушманского комплекса памятников в бассейне р. Чепцы // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – Пермь:

- Перм. гос. гум.-пед. ун-т, 2012. – Вып. VIII: Археологические памятники Поволжья и Урала: современные исследования и проблемы сохранения и музеефикации. – С. 313–319.

- Кириллов А.Н. Археологические работы по определению границ объектов археологического наследия в Глазовском районе и разведочные работы в Ярском районе Удмуртской Республики // Архив ИКМЗ УР «Иднакар». 2013. Д. 02-03. 148 с.

- Назмутдинова А.И., Милич В.Н. Исследование зависимости результатов классификации многозональных изображений лесной растительности от параметров вейвлет-преобразования // Автометрия. – 2016. – Т. 52, № 3. – С. 20–27.

- Назмутдинова А.И., Милич В.Н., Журбин И.В. Метод и признаки выявления культурного слоя археологических памятников по данным многозональной съемки // Геоинформатика. – 2017. – № 1. – С. 52–58.

- Чернышева Е.В., Каширская Н.Н., Коробов Д.С., Борисов А.В. Изменение биологической активности дерновокарбонатных почв Кисловодской котловины под влиянием древнего и современного антропогенного воздействия // Почвоведение. – 2014. – № 9. – С. 1068–1076.

- Anderson J.P.E., Domsch K.H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils // Soil Biol. Biochem. – 1978. – Vol. 10, N 3. – P. 215–221.

- Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation. – English Heritage, 2008. – 60 p. – URL: http://www.englishheritage.org.uk/publications/ (Дата обращения: 07.12.2014 г.).

- Lockyear K., Shlasko E. Under the Park: Recent Geophysical Surveys at Verulamium (St Albans, Hertfordshire, UK) // Archaeol. Prospection. – 2017. – Vol. 24. – P. 17–36.

- Mozzi P., Fontana A., Ferrarese F., Ninfo A., Campana S., Francese R. The Roman City of Altinum, Venice Lagoon, from Remote Sensing and Geophysical Prospection // Archaeol. Prospection. – 2016. – Vol. 23. – P. 27–44.