Комплексное использование микробиологических и минеральных удобрений в агроценозах яровых зерновых культур

Автор: Виноградов Д.В., Соколов А.А., Лупова Е.И., Вертелецкий А.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - установление эффективности влияния микробиологических препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит», используемых для предпосевной обработки семян, на потребление элементов питания растениями яровой пшеницы и ярового ячменя из почвы и минеральных удобрений в условиях темно-серых лесных тяжелосуглинистых почв Рязанской области. Полевые испытания по изучению действия минеральных удобрений на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в 2022-2023 гг. проводились на базе Опытной агротехнологической станции ФГБОУ ВО РГАТУ. Объект исследований - яровая пшеница сорт Гранни, яровой ячмень сорт Владимир. Было заложено два полевых опыта с яровыми пшеницей и ячменем по двухфакторной системе: с обработкой семян микробиологическими удобрениями «Азотовит» + «Фосфатовит» (2 + 2 л/т) и контроль (без предпосевной обработки семян) (фактор А). В опыте применяли минеральные удобрения (фактор Б) по схеме: контроль (без удобрений); N35 - аммиачная селитра = 1,0 ц/га; N35 - аммиачная селитра = 1,4 ц/га; N35 - аммиачная селитра = 1,9 ц/га; N35P35K35 - азофоска (16:16:16) = 2,1 ц/га. Под действием препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит» на фоне полного удобрения в дозе 2,1 ц/га к концу вегетации культуры наблюдалось минимальное снижение содержания в почве гумуса до 0,17 % при 0,3 % на варианте без внесения удобрений. Микробиологические препараты «Азотовит» и «Фосфатовит» способствовали повышению содержания подвижных форм фосфора и калия в критические периоды развития культуры, что положительно отразилось на дальнейшем развитии зерновых культур. Максимальная продуктивность растений зерновых культур была сформирована на вариантах с применением «Азотовит» + «Фосфатовит» (2 + 2 л/т) - 53,3 ц/га (NPK - 2,1 ц/га), 47,7 ц/га (N - 1,9 ц/га), что соответственно на 57,2 и 40,7 % больше показателя урожайности варианта без внесения удобрений.

Минеральные удобрения, микробиологические препараты, яровая пшеница, яровой ячмень, питание растений, урожайность яровой пшеницы, урожайность ярового ячменя

Короткий адрес: https://sciup.org/140308008

IDR: 140308008 | УДК: 631.811+633.11+633.16 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-1-3-11

Текст научной статьи Комплексное использование микробиологических и минеральных удобрений в агроценозах яровых зерновых культур

Введение. В земледелии южной части Нечерноземной зоны, куда входит Рязанская область, яровым зерновым культурам, к числу которых относятся яровая пшеница и ячмень, принадлежит существенный вклад в накоплении зерновых ресурсов, реализации продукции растениеводства на рынке, финансовой выручке и укреплении экономики зернопроизводящих хозяйств. Посевные площади, занятые под этими культурами в Рязанской области, ос- таются ежегодно стабильными и составляют около 65 тыс. га.

В то же время урожайность (от 25 до 50 ц/га) и валовые сборы яровой пшеницы и ячменя в Рязанской области неустойчивы по годам. Большие партии зерна не соответствуют высоким требованиям качества. Возникает необходимость изучения и подбора элементов технологии на основе биологизации, регулирования микробиологических удобрений на фоне минерального пита- ния, оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем. При стабильности размеров посевных площадей основной путь роста валовых сборов зерна состоит в дальнейшем повышении урожайности и качества продукции. Одним из таких приемов является использование микробиологических препаратов в сочетании с минеральными удобрениями [1–3].

Таким образом, необходимость разработки актуальных параметров микробиологических составляющих современной научно обоснованной агротехнологии производства зерна яровой пшеницы на фоне различных уровней минерального питания и определила направление наших исследований.

Цель исследования – установление эффективности влияния микробиологических препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит», используемых для предпосевной обработки семян, на потребление элементов питания растениями яровой пшеницы и ярового ячменя из почвы и минеральных

1,5

0,5

1,9

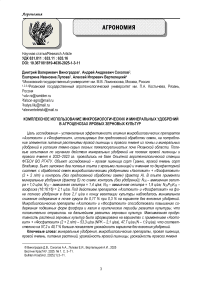

Рис. 1. Гидротермические коэффициенты за вегетационные периоды яровых зерновых культур (2022, 2023 гг.)

удобрений в условиях темно-серых лесных тяжелосуглинистых почв Рязанской области.

Задачи: определение влияния исследуемых микробиологических препаратов на динамику потребления растениями яровой пшеницы и ярового ячменя основных элементов питания из почвы и удобрений, баланс гумуса и агрофизические свойства почвы.

Объекты и методы. Полевые испытания по изучению действия минеральных удобрений на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в 2022–2023 гг. проводились на базе Опытной аг-ротехнологической станции ФГБОУ ВО РГАТУ.

Погодные условия вегетационных периодов яровых зерновых во время проведения исследований характеризовались резкими перепадами температур и неустойчивым режимом увлажнения (рис. 1). Так, ГТК вегетационного периода 2022 г. характеризовался как засушливый (0,84), в то время как в период 2023 г. наблюдалось достаточное увлажнение, его значения достигли 1,18.

Hydrothermal coefficients for the growing season of spring grain crops (2022, 2023)

В целом погодные условия вегетационных периодов 2022 и 2023 гг. были удовлетворительными для роста и развития яровых зерновых культур.

Обеспеченность данных почв подвижными соединениями фосфора (Р 2 О 5 ) и калия (К 2 О) в пахотном горизонте повышенная, так как содержание Р 2 О 5 изменяется по слоям почвы в пределах от 10,5 до 14,6 мг/100 г почвы, а К 2 О – 14,1 до 15,6 мг/100 г почвы. Реакция почвенной среды слабокислая.

Основные агрофизические показатели темносерых лесных тяжелосуглинистых почв опытного участка в слое 0–30 см изменялись с глубиной в сторону увеличения. Количество водопрочных агрегатов изменялось в пределах 19,3–35,6 %, максимальная гигроскопичность – 2,98–3,55 %, равновесная плотность – 1,46–1,84 г/см3. Оптимальная плотность находилась в пределах 1,2– 1,3 г/см3. Отметим, что агрофизические показатели плодородия опытного участка находятся на уровне допустимых значений для данного типа почв.

Было заложено два полевых опыта с яровыми пшеницей и ячменем по двухфакторной системе: с обработкой семян микробиологически- ми удобрениями «Азотовит» + «Фосфатовит» (2+2 л/т) и контроль (без предпосевной обработки семян) (фактор А).

В опыте применяли минеральные удобрения (фактор Б) по схеме: контроль (без удобрений); N 35 – аммиачная селитра = 1,0 ц/га; N 35 – аммиачная селитра = 1,4 ц/га; N 35 – аммиачная селитра = 1,9 ц/га; N 35 P 35 K. 35 – азофоска (16:16:16) = 2,1 ц/га

Площадь делянок в опыте – 100 м2, площадь учетных делянок – 50 м2. Повторность – трехкратная.

Объект исследований – яровая пшеница – сорт Гранни, яровой ячмень – сорт Владимир. Для посева использовались семена 1-го класса посевного стандарта.

Полевые работы на опытном участке проводились с учетом погодных условий региона и требованиями яровых зерновых культур.

Предшественник – озимая пшеница. Осенью – дискование МТЗ 1221 + БДТ-7 во II декаде августа, зяблевая вспашка МТЗ 1221+ ПЛН 5-35 – 28 августа. Далее – ранневесеннее боронование БЗТС-1,0, культивация МТЗ 1221+КПЭ-3,8.

Внесение минеральных удобрений в опыте проводили разбросным методом агрегатом МТЗ 1221 + РУН-1 под культивацию почвы в соответствии со схемой исследований.

Перед посевом семена протравливали препаратом «Шансил Трио, КС» (40+60+60) в дозе 0,4 л/т. Затем проводили обработку части семян биологическими препаратами «Азотовит» и «Фосфатовит» в дозе 2 + 2 л/т. Приготовление

Вестник КрасГАУ. 2025. № 1 (214) рабочего раствора и обработку семян производили в соответствии с рекомендациями производителя препаратов непосредственно перед посевом с помощью ручного опрыскивателя ОП-2PALISAD.

Посев яровой пшеницы и ярового ячменя проводился на глубину 3,5–4,5 см сплошным рядовым способом сеялкой СЗ-5,4. Срок посева – I декада мая. Норма высева – 5,1 млн шт/га для яровой пшеницы, 5,5 млн шт/га – для ярового ячменя. После посева на всех вариантах проводилось прикатывание 3ККШ-6. Все агротехнические приемы проводились в оптимальные сроки.

Уборка зерновых культур осуществлялась сплошным методом селекционным комбайном TERRION-SAMPO SR2010.

Результаты и их обсуждение. Яровая пшеница и ячмень предъявляют высокие требования к уровню минерального питания. Высокие урожаи этих зерновых культур можно получать только на хорошо окультуренных суглинистых почвах [4, 5].

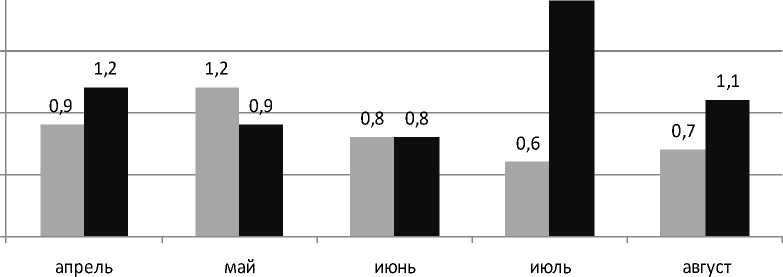

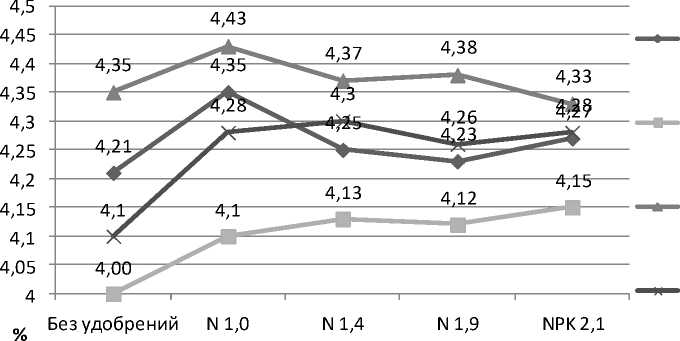

В данной работе проведен анализ агрохимических показателей почвенных проб, в том числе на уровень pH почвенного раствора (солевой) и содержания гумуса в почве (рис. 2–4).

Уровень кислотности pH 5,5–7 соответствует наиболее агрономически благоприятной структуре почвы, высокому качеству гумуса и оптимальному водному режиму. В условиях данного исследования почва опытного участка характеризовалась как среднекислая (рН сол 4,6–5,0).

4,75

4,73

4,73 4,73

рН Без удобрений N 1,0 N 1,4 N 1,9 NPK 2,1

■ Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб до посева.

■ Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб после уборки.

■ Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб до посева.

■ Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб после уборки.

Рис. 2. Содержание pH почвенного раствора (солевой) в опытной темно-серой лесной почве до посева и после уборки зерновых (средние по опытам)

The pH of the soil solution (saline) in the experimental dark gray forest soil before sowing and after harvesting grain (average according to experiments)

При анализе данных существенного изменения кислотности почв (pH 4,63–4,73) до и после вегетационного периода яровой пшеницы и ячменя не выявлено. Тем не менее зафиксировано повышение кислотности почвы с увеличением вносимых доз минеральных удобрений, где минимальные значения находились на вариантах N – 1,9 ц/га (pH 4,63) и NPK – 2,1 ц/га (pH 4,63–4,66).

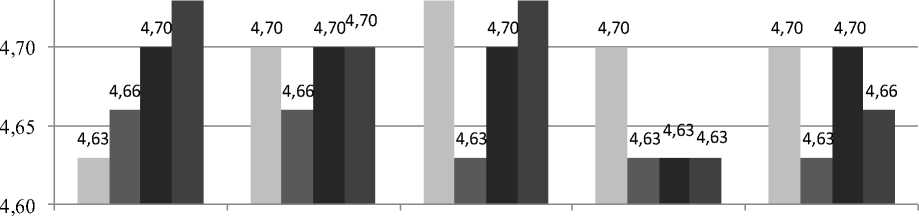

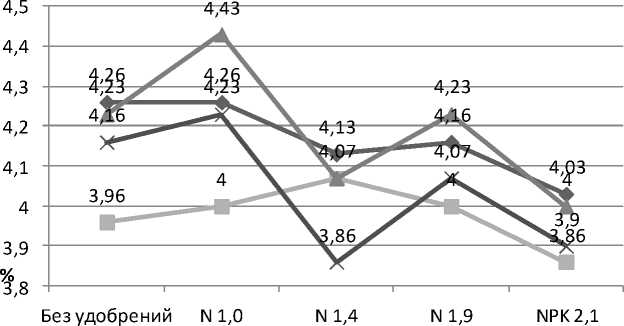

По результатам анализов проб, выявлено варьирование содержания гумуса в почве до посева от 4,00 до 4,43 %, и после посева – от 3,86 до 4,23 %. Отмечено снижение содержания гуму- са по всем вариантам использования удобрений к уборке яровой пшеницы и на контроле. Максимальное снижение гумуса в течение вегетационного периода пшеницы выявлено на контрольном варианте без внесения удобрений (на 0,30 %). Варианты с внесением NPK – 2,1 ц/га и N – 1,9 ц/га характеризовались наиболее низким снижением показателя гумуса за вегетационный период яровой пшеницы (от –0,10 до –0,17 %).

Отметим, что тенденция по динамике содержания гумуса в почве, сформировавшаяся в опыте с яровой пшеницей, была очень близкой и в опыте с яровым ячменем.

■ Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб после уборки.

Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб до посева.

Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб после уборки.

Рис. 3. Содержание гумуса в опытной темно-серой лесной почве до посева и после уборки пшеницы, %

—о— Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб до посева.

Humus content in the experimental dark gray forest soil before sowing and after harvesting wheat, %

Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб до посева.

Без обработки микробиологическими удобрениями. Отбор проб после уборки.

Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб до посева.

Обработка Азотовит + Фосфатовит. Отбор проб после уборки.

Рис. 4. Содержание гумуса в опытной темно-серой лесной почве до посева и после уборки ячменя, %

Humus content in the experimental dark grey forest soil before sowing and after harvesting of barley, %

Проанализировав динамику содержания нитратного и аммонийного азота в почве, констатируем их снижение ко времени уборки по сравнению с первой половиной вегетации яровой пшеницы. Так, максимальное содержание в почве

N-NO 3 выявлено после внесения минеральных удобрений по вариантам, которые увеличивали содержание в почве азота на 1,0–9,8 мг/кг по сравнению с контрольным вариантом (табл. 1).

Таблица 1

Агрохимические показатели почвы по вариантам опыта в динамике (на примере яровой пшеницы)

Agrochemical indicators of the soil according to the experience options in dynamics (using the example of spring wheat)

|

Вариант обработки семян |

Без обработки микробиологическими удобрениями Азотовит + Фосфатовит (2+2 л/т) |

|||||

|

Вариант уровня минерального питания |

||||||

|

Контроль (без удобрений) |

N 1,0 ц/га |

N 1,4 ц/га |

N 1,9 ц/га |

NPK 2,1 ц/га |

||

|

Содержание в почве N-NO 3 , мг/кг |

до посева |

11,3 11,8 |

13,2 13,0 |

14,4 13,4 |

16,7 16,3 |

16,5 21,0 |

|

кущение |

8,9 8,4 |

10,0 8,0 |

11,3 8,9 |

14,9 10,4 |

10,7 11,4 |

|

|

цветение |

6,4 6,5 |

7,4 6,9 |

9,3 6,9 |

10,0 7,2 |

7,4 7,3 |

|

|

после уборки |

3,0 3,6 |

3,9 2,8 |

3,7 3,1 |

4,3 3,1 |

3,6 3,0 |

|

|

Содержание в почве N-NH 4 , мг/кг |

до посева |

4,5 4,2 |

9,9 9,8 |

10,1 10,2 |

11,5 11,6 |

12,0 11,4 |

|

кущение |

6,8 5,8 |

14,3 14,6 |

15,7 14,1 |

16,8 15,2 |

13,8 13,3 |

|

|

цветение |

4,9 5,3 |

12,4 18,7 |

13,9 19,0 |

13,7 18,9 |

12,1 14,2 |

|

|

после уборки |

3,6 4,6 |

7,1 9,4 |

7,4 12,2 |

9,5 15,5 |

7,6 12,1 |

|

|

Содержание в почве P 2 O 5 , мг/кг |

до посева |

202 208 |

201 193 |

209 189 |

183 188 |

274 272 |

|

кущение |

197 205 |

197 208 |

182 233 |

173 229 |

314 334 |

|

|

цветение |

174 184 |

168 171 |

177 183 |

164 175 |

237 254 |

|

|

после уборки |

165 170 |

174 171 |

162 168 |

168 165 |

247 221 |

|

|

Содержание в почве K 2 O, мг/кг |

до посева |

166 170 |

171 176 |

170 164 |

186 168 |

198 210 |

|

кущение |

138 133 |

130 134 |

132 136 |

140 135 |

174 184 |

|

|

цветение |

153 143 |

150 156 |

154 146 |

144 146 |

181 183 |

|

|

после уборки |

152 140 |

150 151 |

144 149 |

148 142 |

186 178 |

|

В опыте нитраты обладали высокой подвижностью и, как следствие, вымывались из почвы, особенно в первую половину вегетации пшеницы, когда отмечалось высокое количество выпавших осадков. Содержание в почве N-NO 3 неизменно снижалось к концу вегетации культуры, после ее уборки содержание N-NO 3 без обработки микробиологическими удобрениями составляло от 3,0 (контроль) до 4,3 мг/кг (N – 1,9); на фоне обработки семян Азотовит, 2 л/т + Фосфатовит, 2 л/т – от 3,6 (без внесения удобрений) до 3,0 мг/кг N-NO 3 .

Выявлена тенденция снижения нитратного азота по фазам кущения, цветения и после уборки на фоне обработки семян микробиологическими удобрениями по сравнению с теми же вариантами без обработки. Таким образом, предположим, что работа микробиологических удобрений в почве способствовала более интенсивному потреблению минерального азота в почве растениями пшеницы.

С учетом среднекислой реакции почвенного раствора опытного участка (рНсол 4,6–5,0) процесс нитрификации был замедлен. Отметим, что по результатам анализов максимальное содержание в почве N-NH4 выявлено в фазу кущения – на фоне без обработки микробиологическими удобрениями и в то же время в фазу цветения – на фоне применения микробиологических удобрений в качестве обработки семян пшеницы. Максимальный показатель N-NH4 отмечен в период фазы кущения на варианте N – 1,9 (16,8; +10,0 мг/кг к контролю) на фоне без обработки микробиологическими удобрениями и в фазу цветения на вариантах N – 1,4 (19,0; +12,2 мг/кг к контролю), N – 1,9 (18,9; +12,1 мг/кг к контролю) на фоне обработки семян микробиологическими удобрениями.

На основании данных таблицы 1 по показателям содержания подвижных форм фосфора и калия на вариантах опыта, можно сказать, что на период перед посевом обеспеченность почвы данными элементами находилась на уровне оптимальных для яровой пшеницы значений. Так, содержание фосфора по вариантам опыта колебалось в пределах 183–274 мг/кг почвы, а калия – 164–210 мг/кг почвы, при этом максимальные показатели, по понятным причинам, были получены на вариантах с внесением NPK-удобрения.

С течением вегетации происходило изменение содержания данных элементов питания в почве по вариантам опыта в сторону уменьшения. Так, наибольшее снижение содержания в почве подвижного фосфора было отмечено к моменту вступления яровой пшеницы в фазу цветения, содержание калия же максимально уменьшалось в фазу кущения культуры. Это соответствует максимальному потреблению данных элементов растениями яровой пшеницы.

При сравнении уровня содержания подвижных фосфора и калия на вариантах опыта видно, что микробиологические препараты способствовали повышению содержания подвижных форм фосфора и калия в критические периоды развития культуры, что положительно отразилось на дальнейшем ее развитии.

К плодородию почвы относят не только уровень содержания в ней питательных элементов, но также и ее агрофизические свойства [3, 6]. Агрофизические параметры пахотного слоя почвы в течение вегетационного периода претерпевают постоянные изменения (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность яровых зерновых культур при использовании микробиологических удобрений на фоне минеральных удобрений, ц/га

Yield of spring grain crops when using microbiological fertilizers against the background of mineral fertilizers, c/ha

|

Культура |

Обработка семян |

Вариант уровня минерального питания |

|||||||||

|

без удобрений |

N, 1,0 ц/га |

N, 1,4 ц/га |

N, 1,9 ц/га |

NPK, 2,1 ц/га |

|||||||

|

2022 2023 |

х |

2022 2023 |

х |

2022 2023 |

х |

2022 2023 |

х |

2022 2023 |

х |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Яровая пшеница |

Без обработки |

29,1 31,6 |

30,4 |

36,8 38,1 |

37,5 |

42,3 43,8 |

43,1 |

45,9 46,3 |

46,1 |

50,9 52,6 |

51,8 |

|

Азотовит + Фосфатовит (2+2 л/т) |

33,9 34,1 |

34,0 |

42,6 43,5 |

43,1 |

44,1 45,7 |

44,9 |

47,0 48,4 |

47,7 |

52,4 54,2 |

53,3 |

|

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Яровой ячмень |

Без обработки |

31,6 32,8 |

32,2 |

36,0 39,5 |

37,8 |

38,6 43,4 |

41,0 |

44,2 48,5 |

46,4 |

44,8 49,7 |

47,3 |

|

Азотовит + Фосфатовит (2+2 л/т) |

32,5 33,4 |

33,0 |

38,1 42,4 |

40,3 |

40,4 45,8 |

42,2 |

46,7 49,0 |

47,9 |

48,3 52,3 |

50,5 |

Заключение. Максимальная продуктивность растений зерновых культур была сформирована на вариантах с применением «Азотовит» + «Фосфатовит» (2 + 2 л/т). В опыте с яровой пшеницей урожайность составила 53,3 ц/га (NPK – 2,1 ц/га), 47,7 ц/га (N – 1,9 ц/га), что на 57,2 и

40,7 % соответственно больше показателя урожайности варианта без внесения удобрений. В опыте с яровым ячменем наблюдались похожие результаты: 50,5 ц/га (NPK – 2,1 ц/га), 47,9 ц/га (N – 1,9 ц/га).

Список литературы Комплексное использование микробиологических и минеральных удобрений в агроценозах яровых зерновых культур

- Виноградов Д.В., Соколов А.А., Черкасов О.В., и др. Фитосанитарное состояние посевов зерновых культур в условиях Рязанской области // Международный технико-экономический журнал. 2016. № 5. С. 57-63. EDN: XBDVWJ

- Соколов А.А., Виноградов Д.В. Эффективность гуминового препарата Гуми 80 в повышении продуктивности и устойчивости растений ячменя к корневым гнилям // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2016. № 3 (31). С. 103-106. EDN: WYJOFZ

- Ушаков Р.Н, Левина В.И., Ручкина А.В., и др. Некоторые параметры устойчивости агросерой почвы // Агрохимия. 2019. № 4. С. 11-22. DOI: 10.1134/S0002188119040124 EDN: ZBGQMX

- Никитина В.И., Количенко А.А., Халипский А.Н. Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в различных природно-климатических зонах Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2023. № 6 (195). С. 3-11. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-6-3-11 EDN: OKVMNE

- Ушаков Р.Н. Активность почвенных микроорганизмов - показатель устойчивости земледелия // Земледелие. 2006. № 1. С. 14-15. EDN: HTOXJR

- Khalipsky A.N., Churakov A.A., Popova H.M. Results of competitive testing of potato varieties in the environmental conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 981, N 2. P. 022-034.