Комплексное исследование египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (методические аспекты)

Автор: Яцишина Е.Б., Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Никитин А.С., Никитин С.А., Галеев Р.М., Карташов С.И., Ушаков В.Л., Васильева О.А., Дюжева О.П., Новиков М.М., Чичаев И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты уникального для нашей страны междисциплинарного исследования девяти египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ), проведенного в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Подробно описаны методики. Показано, что метод рентгеновской компьютерной томографии чрезвычайно перспективен для неинвазивного исследования структуры мумий. На основе полученных данных, а также заключения специалистов в области судебной медицины проведен детальный антропологический анализ. Выявлены общие особенности способов мумификации, определен пол и возраст всех исследованных мумий. В трех случаях пол отличался от указанного в списке ГМИИ. Краниологический анализ позволяет с уверенностью отнести все исследованные черепа к различным вариантам средиземноморского антропологического типа. Среди изученных мумий одна имеет характерные негроидные черты. Выявлены патологические изменения, в основном позвоночника, как возрастные, так и вследствие травм. У двух мумий прижизненные повреждения позвоночника могли стать причиной смерти.

Мумии, компьютерная томография (кт), краниологический анализ, остеологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145949

IDR: 145145949 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.136-144

Текст научной статьи Комплексное исследование египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (методические аспекты)

Палеоантропологические исследования традиционно базируются на изучении костных о станков людей. Однако в случае мумий исследование возможно только неразрушающими методами. Существенные изменения в изучении мумифицированных останков начались с привлечением естественно-научных методов, в первую очередь с развитием технологий ядер-ной физики [Васильев, Ковальчук, Яцишина, 2016; Ковальчук и др., 2016; Macková et al., 2016; Паху-нов и др., 2017; Глазков и др., 2018]. В последние десятилетия для неинвазивного исследования способов мумификации, криминалистической и медицинской экспертизы мумий, создания трехмерной реконструкции применяются современные методы магнитно-резонансной и компьютерной томографии (далее КТ) [Marx, D’Auria, 1988; Friedman, Nelson, Granton et al., 2011; Friedman, Nguyen, Nelson et al., 2012; Hawass, Saleem, 2016; Zesch et al., 2016]. Важным достоинством КТ является возможность многократно исследовать мумии без их разрушения, протоколировать и перепроверять результаты. Создание 3D-моделей также позволяет визуализировать различные патологии и проводить антропометрические исследования мумифицированных останков [Nedden et al., 1994; Cesarani et al., 2003; Vlijmen et al., 2011; Öhrström et al., 2015; Seiler, Rühli, 2015]. Такие модели имеют важное значение для популяризации науки в рамках различных выставочных проектов. Первая КТ мумифицированных останков мальчика и молодой женщины была проведена в 1977 г. [Lewin, Harwood-Nash, 1977]. Со временем количество мумий, исследованных в различных странах при помощи КТ, возросло. На основании полученных данных были дополнены сведения о методах и способах бальзамирования, иногда устанавливались причины смерти индивидов.

В отечественной науке искусственные мумификации, по опубликованным данным, исследовались только с помощью магнитно-резонансной томографии [Летягин, Савелов, 2014]. Комплексное изучение древнеегипетских мумий на основе КТ в нашей стране ранее не проводилось. Поэтому междисциплинарное исследование в Национальном исследователь- ском центре «Курчатовский институт» девяти мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) стало первым в своем роде для отечественной науки [Яциши-на и др., 2018]. Исследовательская инфраструктура Курчатовского института открывает широкие возможности для исследований в самых разных областях знаний. В 2015 г. здесь была создана лаборатория естественно-научных методов в гуманитарных науках (ЛЕНМГН), ориентированная на комплексное изучение музейных экспонатов и археологических объектов. Междисциплинарное исследование древнеегипетских мумий из ГМИИ проведено в сотрудничестве с учеными Института этнологии и антропологии РАН и специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы. Основной целью данной работы является применение компьютерной томографии для получения комплексных данных о таких сложных археологических объектах, как древнеегипетские мумии.

Материалы и методы

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» было проведено томографическое сканирование девяти египетских мумий различной степени сохранности из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Использовалась комбинированная система ПЭТ-КТ Siemens Biograph mCT40s. Сканирование проводилось в трех режимах с напряжением и током на рентгеновской трубке: 140 кВ и 120 А; 100 кВ и 70 А; 80 кВ и 20 А. Выбор параметров КТ-сканирования определяет качество получаемых данных [Сох, 2015].

Алгоритмы КТ-сканирования для медицинских задач хорошо разработаны, в отличие от исследований мумифицированных объектов. Несмотря на наличие довольно обширной научной литературы по этому вопросу, оптимальные параметры КТ-сканирования для каждой конкретной мумии могут быть определены только опытным путем.

По результатам проведенных исследований для дальнейшей работы были выбраны оптимальные параметры 140 кВ и 120 А с пространственным разрешением КТ-изображений объектов 0,6 × 0,5 × 0,5 мм. Дополнительно использовались два режима контрастирования изображений, различающиеся по чувствительности к костным и мягким тканям, с размером вокселя 0,3 × 0,5 × 0,5 мм. Проведенное исследование позволило получить наиболее точные данные неразрушающим методом.

Удалось описать лишь семь черепов, т.к. у двух мумий они сильно разрушены (см. описание мумий I, 1а 1241 и 1290). Для описания использовалась краниологическая программа [Алексеев, Дебец, 1964]. Краниометрические измерения производились непосредственно на твердотельных копиях, полученных из DIСOM-данных – результатов компьютерной томографии.

На первом этапе черепа сегментировали из общих сканов. Главная задача состояла в том, чтобы на моделях были хорошо различимы краниометрические точки. Поэтому в одном случае (I, 1а 1235) пришлось занизить плотность кости без значительного изменения геометрии. Проблема сегментации дегидратированной костной ткани от окружающих мумифицированных останков не раз поднималась в специальной литературе [Friedman, Nelson, Granton et al., 2011; Friedman, Nguyen, Nelson et al., 2012]. Основная задача, которая решалась на этом этапе, – автоматическое, полуавтоматическое и ручное отделение близких по плотности элементов мумии. Часто бальзамированные мягкие ткани и просмоленный текстиль имеют фактически одинаковый уровень поглощения рентгеновских лучей, и сегментация костей возможна только ручным способом. Копии черепов были напечатаны на 3D-принтере (zCorp Zprinter 650) из мелкодисперсного композитного порошка на основе гипса в режиме монохромной печати с последующей обработкой полученных моделей клеем на основе цианакрилата.

Половозрастные определения и описания морфологии производились с помощью программы Inobitek DICOM Viewer (pro version 10). Пользовательские настройки «окно/уровень» и функционал сегментации позволяли четко визуализировать необходимые анатомические элементы и оценивать стертость зубов, облитерацию швов, морфологию тазовых костей и пр.

Было проведено измерение ко стей посткраниального скелета по стандартной остеометрической программе [Алексеев, 1966]. Для описания развития мышечного рельефа использовалась схема В.Н. Федосовой [1986]. Остеометрические измерения производились непосредственно на объемных реконструкциях (визуализациях) в Inobitek DICOM Viewer, в некоторых случаях измерительные данные получали с STL-моделей в программе Rhinoceros. Исследования виртуального образца имели свои преимущества, т.к. позволяли измерять кости с фрагментированными эпифизами, четкую морфологию которых можно было проследить по окружающим мумифицированным тканям. В случае извлечения костей эти фрагменты не удалось бы сохранить.

Результаты исследования

Согласно результатам антропологического анализа, подкрепленного криминалистической экспертизой, четыре мумии оказались мужскими, пять – женскими (табл. 1). Важно подчеркнуть, что в трех случаях пол отличался от указанного в списке ГМИИ (I, 1а 5301,

5302, 5303). По всей вероятности, еще до приобретения мумий музеем, они были помещены в не принадлежавшие им саркофаги, что привело к ошибочному атрибутированию. Пятеро индивидов умерли в воз- расте до 35 лет, трое – 35–50, одна женщина, вероятно, перешагнула рубеж 55 лет.

Процедура посмертного вмешательства перед бальзамированием была примерно идентичной: через

Таблица 1. Список мумий с кратким описанием

|

Номер |

Описание |

Биологический пол/возраст |

Прижизненный рост, см |

|

I, 1а 1240 |

Мумия в картонажной позолоченной маске. II–III вв. н.э. |

? /20-25 |

153,3 |

|

I, 1а 5303 |

Мумия с маской и накладками из картонажа. I в. до н.э. – I в. н.э. |

5 /20-25 |

149,8 |

|

I, 1а 5301 |

Мумия с бисерной сеткой в саркофаге с именем Хор-ха. VII–IV вв. до н.э. |

? /20-25 |

157,9 |

|

I, 1а 1235 |

Мумия с маской и накладками из картонажа. III в. до н.э. – III в. н.э. |

? / >50 |

151,0 |

|

I, 1а 6756 |

Мумия в картонажном чехле. I–III вв. н.э. (?) |

? /30-35 |

150,3 |

|

I, 1a 1241 |

Мумия. I тыс. до н.э. |

5 /20-30 |

158,8 |

|

I, 1а 5302 |

Мумия в саркофаге с именем египтянки Ташет. IV–I вв. до н.э. |

5 /20-25 |

160,8 |

|

I, 1а 1290 |

Мумия. I тыс. до н.э. (?) |

5 / 35-40 |

166,8 |

|

I, 1а 6930 |

Мумия в просмоленных бинтах. I тыс. до н.э. |

? / 45-50 |

159,2 |

Таблица 2. Краниологические характеристики

|

Признак |

1240 ♀ |

5301 ♀ |

1235 ♀ |

6756 ♀ |

6930 ♀ |

5303 ♂ |

5302 ♂ |

|

1. Продольный диаметр |

174 |

186 |

176 |

176 |

191 |

177 |

183 |

|

8. Поперечный диаметр |

136 |

146 |

136 |

137 |

133 |

141 |

136 |

|

17. Высотный диаметр |

128 |

137 |

134 |

123 |

132 |

140 |

133 |

|

5. Длина основания черепа |

93 |

105 |

98 |

94 |

106 |

94 |

102 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

94 |

98,5 |

98 |

87 |

92 |

90 |

96 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

121 |

124 |

119 |

112 |

123 |

123 |

121 |

|

11. Ширина основания черепа |

114 |

118 |

118 |

116 |

114 |

119 |

117 |

|

12. Ширина затылка |

108 |

108 |

103 |

100 |

111 |

100 |

106 |

|

45. Скуловой диаметр |

121 |

128 |

123 |

123 |

123 |

127 |

129 |

|

40. Длина основания лица |

89 |

94 |

91 |

89 |

88 |

||

|

48. Верхняя высота лица |

68 |

71 |

70 |

65 |

70 |

69 |

71 |

|

43. Верхняя ширина лица |

104 |

107 |

103 |

100 |

102 |

97 |

103 |

|

46. Средняя ширина лица |

95 |

98 |

95 |

96 |

97 |

93 |

92,5 |

|

55. Высота носа |

52,3 |

53,4 |

55,3 |

47,5 |

55,4 |

50,5 |

87,6 |

|

54. Ширина носа |

21,4 |

23,5 |

27,4 |

27,2 |

26,3 |

23,2 |

24,2 |

|

51. Ширина орбиты от мф. |

40,5 |

40,2 |

38 |

38 |

42,3 |

39 |

38,5 |

|

52. Высота орбиты |

33,2 |

32,5 |

32,8 |

31,6 |

32,2 |

32,8 |

33,3 |

|

77. Назомолярный угол |

144º |

131º |

136º |

142º |

136º |

134º |

128º |

|

∠ zm. Зигомаксиллярный угол |

135º |

122º |

135º |

122º |

121º |

126º |

|

|

75 (1). Угол выступания носа |

32º |

22º |

30º |

17º |

28º |

34º |

27º |

|

8 : 1. Черепной указатель |

78,2 |

78,5 |

77,3 |

77,8 |

69,6 |

79,7 |

74,3 |

|

48 : 45. Верхний лицевой указатель |

56,2 |

55,5 |

56,9 |

52,8 |

56,9 |

54,3 |

55,0 |

|

48 : 46. Верхний среднелицевой указатель |

71,6 |

72,4 |

73,7 |

67,7 |

72,2 |

74,2 |

76,7 |

|

54 : 55. Носовой указатель |

46,1 |

44,0 |

49,5 |

57,3 |

47,5 |

45,9 |

42,0 |

|

52 : 51. Орбитный указатель |

82,0 |

80,8 |

86,3 |

83,2 |

76,1 |

84,1 |

86,5 |

поперечный разрез передней брюшной стенки в левой подвздошной области изымались все органы грудной и брюшной полости, а также малого таза. Удаление диафрагмы привело к объединению всех полостей в единое пространство. В ряде случаев полости тела и черепа залиты затвердевшим раствором, внутри тела определяются тканевые свертки и другие инородные предметы (I, 1а 6930, 1235, 1241, 5301).

В ходе исследования по стандартной краниологической программе было изучено семь черепов (табл. 2). Мужские черепа в среднем длинные и относительно узкие, долихокранные. По высотно-продольному указателю они высокие (гипсикрания). Лицевой скелет среднеширокий и невысокий, по верхнелицевому указателю мезенный (верхний отдел лица средний). Углы горизонтальной профилировки малые, т.е. лицо хорошо профилировано. Орбиты отно си-тельно высокие. В абсолютных размерах нос длинный и относительно узкий (лепторинный). Угол выступания носа большой.

Черепа женщин относительно длинные и неширокие, мезокранные, форма сверху в большинстве случаев пентагоноидная. Череп мумии I, 1а 6930 отличается от других долихокранией (длинная и узкая мозговая коробка). В большинстве случаев черепа высокие по высотно-продольному указателю. Основная часть абсолютных размеров мозговой коробки попа- дает в категорию средних, отмечено только несколько малых. Лицевой скелет среднеширокий и высокий, по верхнелицевому указателю лептенный (исключение – мумия I, 1а 6756). Орбиты невысокие и несколько узкие (мезоконхные). Нос в абсолютных размерах средний (мезоринный). При этом у мумии I, 1а 5301 он узкий, а у мумии I, 1а 6756 самый широкий из исследованных.

Антропологическое описание мумий, морфологические особенности скелетов, палеопатология

Во всех случаях положение мумифицированных тел было стандартным для Древнего Египта – «лежа на спине». Комплекс краниологических признаков позволяет с уверенностью отнести индивидов к различным вариантам средиземноморского антропологического типа, за исключением одного (I, 1а 6756), имеющего ярко выраженные негроидные черты. Отличительные антропологические особенности исследованных скелетов представлены ниже.

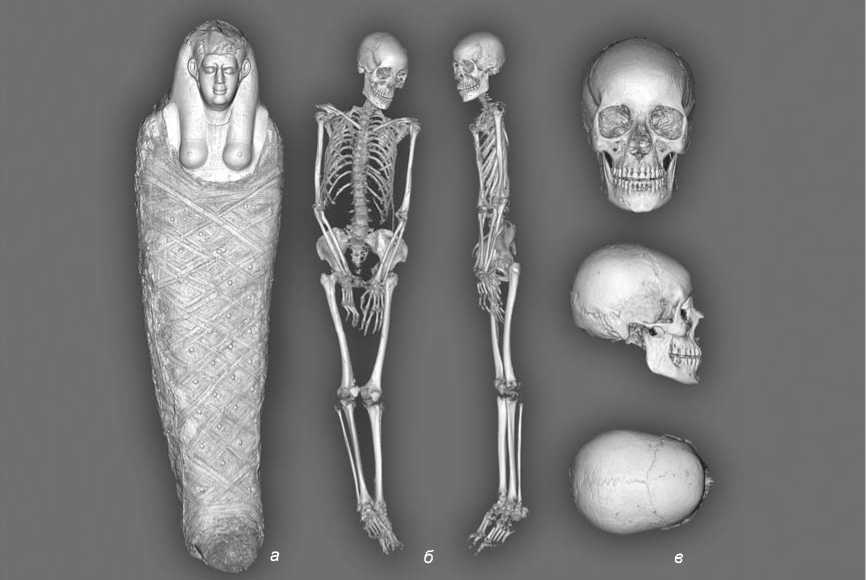

Мумия I, 1а 1240 (см. рисунок ). Череп несколько повернут влево. Кости кистей находятся параллельно над лонным сочленением, соприкасаются. Кости ног вытянуты, коленные суставы соприкасаются ме-

Мумия I, 1а 1240.

а – верхний уровень визуализации; б – положение скелета (фронтальная и латеральная нормы); в – три основные нормы черепа.

диальными сторонами; кости незначительно разогнутых стоп также соприкасаются. Исследование пропорций конечностей выявило относительно удлиненные голени, что можно считать проявлением адаптации к жаркому климату. Для женщины были характерны довольно узкие плечи и очень широкий и низкий таз. Плечевые кости и ключицы среднемассивны, остальные грацильные. Большеберцовые кости относительно расширены в диафизе. Мышечный рельеф костей рук развит слабо, а ног – умеренно. Имеются признаки многоуровневого повреждения позвоночника, а также перелома крестца. Наиболее вероятно, что травма прижизненная, в результате падения с высоты.

Мумия I, 1а 5303. Кости предплечий скрещены на грудной клетке (правая над левой). Кости правой кисти вытянуты, средние и ногтевые фаланги почти соприкасаются с головкой левой плечевой кости, фаланги левой кисти согнуты в суставах, ногтевые соприкасаются с грудинной половиной правой ключицы. Кости ног вытянуты, коленные суставы находятся очень близко друг от друга, ко сти разогнутых стоп соприкасаются. Определяются переломы костей черепа, скорее всего, возникшие в процессе мумификации. Исследованный индивид обладал удлиненными предплечьями и голенями, а также очень малым ростом (ок. 149,8 см). Вероятно, эти качества связаны с адаптацией к жаркому климату. Скелет конечностей грацильный, за исключением большеберцовых костей средней массивности (даже выше средней). Мышечный рельеф костей рук в целом развит слабо. Неплохо выражены дельтовидная шероховатость, малые бугорки на плечевых костях, лучевая и локтевая бугристости, гребень пронатора на лучевых ко стях, рельеф сухожилий разгибателей кисти и пальцев. Вероятно, в ходе жизнедеятельности этого человека имела место определенная нагрузка на дельтовидную и некоторые другие мышцы, отводящие и вращающие внутрь плечо, на сгибатели предплечья, пронаторы и супинатор рук, разгибатели кисти и пальцев. Необходимо также отметить прямой межкостный край лучевых костей, что встречается довольно редко. Мышечный рельеф костей нижних конечностей выражен средне. Можно предположить достаточную физическую нагрузку на все группы мышц ног. Из патологий отмечается вертикальный перелом тела третьего шейного позвонка, вероятнее всего, прижизненный.

Мумия I, 1а 5301. Положение тела внутри саркофага практически идентичное вышеописанному (I, 1а 5303). Показатели посткраниального скелета говорят об узком тазе, малой ширине плеч, относительно удлиненном плече по сравнению с бедром и сильно укороченном предплечье. Мышечный рельеф костей верхних конечностей развит средне; в основном это рельеф мышц, связанных со сгибанием и пронацией в локтевом суставе. Мышечный рельеф костей ног вы- ражен до статочно хорошо и указывает на значительную нагрузку на соответствующие мышцы. Из патологий определяется невыраженный спондилез в виде передних краевых остеофитов шестого и седьмого шейных позвонков.

Мумия I, 1а 1235. Кости предплечий скрещены на грудной клетке (правая над левой). Кости кисти вытянуты, фаланги правой находятся над левой плечевой костью на границе верхней и средней ее трети, левой – соприкасаются с головкой правой плечевой кости. Кости ног вытянуты, коленные суставы почти соприкасаются медиальными сторонами; кости незначительно разогнутых стоп также соприкасаются, фаланги отсутствуют. Имеются симметричные вдавления обеих теменных костей. Редукция диплоэ этих костей может быть связана с возрастом индивида, а может иметь искусственный характер. У женщины были немного укороченные руки, удлиненные голени, довольно узкие плечи, очень узкий и высокий таз. Длинные кости верхних конечностей характеризуются средней степенью массивности. Скелет ног грацильный. Большеберцовые кости расширены и, вероятно, эурикне-мичны. Мышечный рельеф костей рук в целом развит хорошо. Можно предположить немалую физическую нагрузку на плечевые суставы. При этом супинация и сгибание предплечий имели меньшее значение. Также надо отметить наличие прямого межкостного края лучевых костей, в то время как большинству людей присущ вогнутый. Кроме того, можно констатировать прочность соединения лучевых и локтевых костей межкостной мембраной. Вероятно, немалое значение для данной женщины имели движения кистей и пальцев. Мышечный рельеф ног развит средне. Хуже всего выражен рельеф мышц, обеспечивающих сгибание в коленных суставах.

Мумия I, 1а 6756. Череп мумии отделен от позвоночника и при КТ-сканировании лежал на некотором удалении от позвоночника, на осевой линии последнего, на левом боку (затылком к позвоночнику). Кости вытянутых кистей расположены над лонным сочленением, правые над левыми. Кости ног вытянуты, коленные суставы почти соприкасаются; кости стоп, расположенных почти под прямым углом к голеням, повернуты влево, соприкасаются. Имеется повреждение решетчатой кости черепа, связанное, скорее всего, с манипуляциями при бальзамировании. Краниологические характеристики резко отличаются от всей серии и имеют ярко выраженные негроидные черты: низкий свод черепа, слабая горизонтальная профилировка и относительно короткий и широкий, слабо выступающий, с низким переносьем нос, альвеолярный прогнатизм. Отмечается удлиненность медиальных отделов конечностей, особенно ног, что, вероятно, связано с адаптацией к жаркому климату. С одной стороны, Египет находится в тропической климатической зоне, с другой - женщина могла прибыть сюда из другой области Африки, где в жарких и влажных условиях сформировался ее этнос. На это может указывать наличие признаков экваториальной расы, выявленных на черепе. Посткраниальный скелет характеризуется повышенной грацильностью. Ярко выражена сплющенность в поперечном направлении большеберцовых костей. Весь мышечный рельеф плечевых и локтевых костей развит крайне слабо. Чуть более выражены лучевая бугристость, межкостный край и рельеф задней поверхности нижней области лучевых костей. Таким образом, можно предположить относительно повышенную нагрузку на бицепс и мышцы-разгибатели кисти и пальцев. Мышечный рельеф костей ног развит слабо или умеренно. Лучше выражен рельеф мышц, связанных с отведением и вращением бедра, а также разгибанием коленного сустава. Мышцы ног, обеспечивающие передвижения и некоторые позы, развиты слабо, скорее всего, в силу общей грацильности индивида.

Мумия 1,1a 1241. Кости вытянутых кистей расположены параллельно над лонным сочленением, не соприкасаются. Кости ног вытянуты, коленные суставы не соприкасаются; кости стоп, расположенных почти под прямым углом к голеням, соприкасаются. Исследование пропорций посткраниального скелета выявило удлиненность предплечий и голеней, вероятно обусловленное экологической адаптацией. Индивид также имел довольно большую ширину плеч, среднеширокий и низкий таз. Кости конечностей от грацильных до массивных. Мышечный рельеф плечевых костей развит довольно хорошо. Вероятно, мужчина испытывал немалую физическую нагрузку на мышцы, приводящие в движение плечевой сустав, а также супинирующие предплечье. Хорошо развит рельеф сгибателей локтевого сустава, разгибателей кисти и пальцев. На бедренных ко стях можно отметить крупные размеры большого и малого вертелов. Остальной мышечный рельеф развит средне. Можно предположить большую нагрузку на мышцы, приводящие в движение коленный и тазобедренный суставы. На большеберцовых костях в целом мышечный рельеф развит слабо или умеренно. Только большеберцовая бугристость выражена довольно хорошо. На КТ определяется обширное разрушение переднего отдела грудной клетки, при этом видны только единичные обломки ребер (грудина отсутствует). Проксимальные фаланги левой стопы неестественно согнуты. Отсутствуют шейные позвонки с четвертого по седьмой и первые девять грудных. Остальные позвонки имеют начальные признаки остеохондроза.

Мумия I, 1а 5302. Кости предплечья скрещены над средним отделом грудной клетки (правые над левыми), кости кисти вытянуты. Акромиальные концы ключиц и плечевые кости смещены до уровня нижней челюсти, грудинные концы ключиц и передние концы ребер - к позвоночнику. Кости ног вытянуты, коленные суставы не соприкасаются. Кости левой предплюсны и стопы находятся над голеностопным суставом и повернуты влево, а правой - расположены под голеностопным суставом и повернуты вправо. Показатели посткраниального скелета свидетельствуют о малой ширине плеч, относительно удлиненном плече по сравнению с бедром и сильно укороченном предплечье. Кости рук можно охарактеризовать как не очень массивные. В то же время скелет нижних конечностей достаточно грацильный. Мышечный рельеф костей рук развит умеренно или слабо. Можно предположить, что нагрузка на мышцы, приводящие в движение плечевой сустав, а также супинаторы и пронаторы кисти, была незначительной. Чуть более развиты сгибатели локтевого сустава -двуглавая и брахиальная мышцы плеча. Мышечный рельеф нижних конечно стей выражен лучше, чем верхних. Можно говорить о средней степени его развития и предполагать умеренную нагрузку на мышцы, обеспечивающие ходьбу, бег и иную локомоцию. В целом же мышечная система данного индивида была слабо развита, вероятно, он не занимался тяжелым физическим трудом. Из патологий выявлена двусторонняя аномалия Киммерли - «костный мостик» над бороздой позвоночной артерии на атланте. В большинстве случаев она является асимптомной.

Мумия I, 1а 1290. Имеет значительные повреждения: многооскольчатый перелом всех костей черепа (осколки перемешаны с шейными позвонками, некоторые из них также частично разрушены); обширное разрушение переднего отдела грудной клетки (определяются лишь единичные обломки ребер, грудина отсутствует); перелом левой ключицы и имеющейся головки левой плечевой кости; кости запястий и кистей, а также предплюсен и стоп отсутствуют. Скорее всего, все повреждения возникли уже после смерти мужчины. Дистальные концы костей предплечий находятся над лонным сочленением. Кости ног вытянуты, коленные суставы соприкасаются друг с другом медиальными сторонами. Остеологическое исследование выявило удлиненность предплечья и укорочен-ность голени. Мышечный рельеф правой плечевой кости в целом развит хорошо. Крупные размеры малого бугорка позволяют предположить большую нагрузку на мышцы, вращающие плечо назад. В целом очевидна немалая физическая нагрузка на весь мышечный аппарат, приводящий в движение плечевой сустав. Бедренные кости грацильны, а большеберцовые при выраженной массивности саблевидно уплощены, у них сильно выдается вперед передний край.

Мумия I, 1а 6930. Кости предплечий скрещены на грудной клетке (правые над левыми); кости кистей вытянуты, пястно-фаланговые суставы соприкасаются с ключицами. Кости ног вытянуты, коленные суставы не касаются друг друга; кости незначительно разогнутых стоп соприкасаются. Имеются симметричные вдавления обеих теменных костей, что, видимо, вызвано возрастным рассасыванием диплоэ кости. Показатели посткраниального скелета свидетельствуют о широком тазе, малой ширине плеч, удлиненном плече и сильно укороченном предплечье. Кости верхних и нижних конечностей грацильные. Мышечный рельеф рук в целом развит средне. На лучевых и локтевых костях неплохо выражены гребни квадратного пронатора и супинатора. Можно предположить занятие нетяжелым физическим трудом, связанным с вращательными движениями предплечий. Мышечный рельеф нижних конечностей в целом достаточно хорошо развит, о чем свидетельствует, в первую очередь, шероховатая линия и ягодичная шероховатость бедренной кости. Именно к ним прикрепляются мышцы, обеспечивающие движение ног при ходьбе и беге. Степень развития рельефа на большеберцовых и бедренных костях указывает на значительную нагрузку на соответствующие мышцы.

Выводы

По результатам краниологического исследования можно сделать следующие выводы. Черепа мужчин долихокранные, с хорошей горизонтальной профилировкой, длинным и узким носом, женские мезокран-ны при высоком и узком лице, с такой же хорошей профилировкой. Это говорит о принадлежности индивидов к средиземноморскому типу европеоидной расы. Сравнительный анализ угловой морфометрии черепов показал, что древнеегипетское население в I тыс. до н.э. было достаточно разнородным. Выявлена мумия женщины с характерными негроидными чертами (I, 1а 6756).

Остеологический анализ показал в большинстве случаев удлиненность предплечья и голени, относительную грацильность костей конечностей и достаточно малую прижизненную длину тела как у мужчин, так и у женщин. Хорошее развитие мышечного рельефа у большей части индивидов связано с их жизнедеятельностью. Исключение составляют мумии женщины I, 1а 1240 и мужчины I, 1а 5302.

Основные патологические изменения выявлены в позвоночнике. Это и переломы позвонков, и их возрастные изменения. У двух индивидов прижизненные повреждения позвоночника могли стать причиной смерти. У мумий I, 1а 1235 и I, 1а 6930 зафиксирована возрастная редукция диплоэ теменных костей. Отмечается разрушение решетчатых костей, связанное с процессом мумификации (удаление мозга).

Полученные результаты представляют несомненный интерес. Метод рентгеновской КТ чрезвычайно перспективен для неинвазивного исследования с высоким пространственным разрешением трехмерной структуры мумий. В рамках проекта запланирована реконструкция внешнего облика и изготовление моделей с помощью аддитивных технологий. В Курчатовском комплексе НБИКС-технологий проведены исследования состава покрытия волос трех мумий, бальзамирующей смолы. Кроме того, запланирован отбор проб для генетического анализа и радиоуглеродного датирования. Представленная комплексная междисциплинарная методика изучения древнеегипетских мумий уникальна для российской науки. Подобное исследование имеет большое значение для развития отечественной исторической науки, антропологии и музейного дела.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-29-04144 офи_м). Авторы выражают благодарность М.В. Ковальчуку за идею проведения исследований и обсуждение статьи.

Список литературы Комплексное исследование египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (методические аспекты)

- Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1966. – 249 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Васильев А.Л., Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б. Исследование объектов культурного наследия методами электронной микроскопии // Кристаллография. – 2016. – Т. 61, № 6. – С. 845–857.

- Глазков В.П., Коваленко Е.С., Мурашев М.М., Подурец К.М., Велигжанин А.А., Колобылина Н.Н., Расторгуев В.А., Тулубенский М.Г., Терещенко Е.Ю., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В. Исследование бронзовых статуй «Иоанн Креститель» и «Танцующий амур» из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина // Кристаллография. – 2018. – Т. 63, № 4. – С. 670–676.

- Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б., Благов А.Е., Терещенко Е.Ю., Просеков П.А., Дьякова Ю.А. Рентгеновские и синхротронные методы в исследованиях объектов культурного наследия // Кристаллография. – 2016. – Т. 61, № 5. – С. 681–690.

- Летягин А.Ю., Савелов А.А. Жизнь и смерть «Алтайской принцессы» // Наука из первых рук. – 2014. – Т. 57/58, № 3/4. – С. 116–137.

- Пахунов А.С., Дэвлет Е.Г., Молодин В.И., Лазин Б.В., Каратеев И.А., Дороватовский П.В., Калоян А.А., Подурец К.М., Сенин Р.А., Благов А.Е., Яцишина Е.Б. Сравнительный анализ красок на плитах погребений каракольской культуры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 56–68.

- Федосова В.Н. Общая оценка развития компонента мезоморфии по остеологическим данным (остеологическая методика) // Вопр. антропологии. – 1986. – Вып. 76. – С. 104–116.

- Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В., Лошак М.Д., Васильев С.В., Васильева О.А., Дюжева О.П., Пожидаев В.М., Ушаков В.Л. Междисциплинарные исследования египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» // Кристаллография. – 2018. – Т. 63, № 3. – С. 479–490.

- Cesarani F., Martina M.C., Farraris A., Grilletto R., Boano R., Marochetti E.F., Donadoni A.M., Gandini G. Whole-body three-dimensional multidetector CT of 13 Egyptian human mummies // Am. J. of Roentgenology. – 2003. – Vol. 180. – P. 597–606.

- Cox S.L. A critical look at mummy CT scanning // The Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology. – 2015. – Vol. 298, iss. 6. – P. 1099–1110.

- Friedman S.N., Nelson A.J., Granton P.V., Holdsworth D.W., Chhem R., Cunningham I.A. Dual-energy computed tomography automated bone identifi cation in ancient Egyptian mummies // Yearbook of Mummy Studies. – Munchen: Verl. Dr. Friedrich Pfeil, 2011. – Vol. 1. – P. 63–68.

- Friedman S.N., Nguyen N., Nelson A.J., Granton P.V., MacDonald D.B., Hibbert R., Holdsworth D.W., Cunningham I.A. Computed Tomography (CT) Bone Segmentation of an Ancient Egyptian Mummy: A Comparison of Automated and Semiautomated Threshold and Dual-Energy Techniques // J. of Computer Assisted Tomography. – 2012. – Vol. 36, iss. 5. – P. 616–622.

- Hawass Z. Saleem S.N. Scanning the Pharaohs: CT Imaging of the New Kingdom Royal Mummies. – Cairo: The American University in Cairo Press, 2016. – 318 p.

- Lewin P.K., Harwood-Nash D.C. Computerized axial tomography in medical archaeology // Paleopathology Newsletter. – 1977. – Vol. 17. – P. 8–9.

- Macková A., MacGregor D., A zaiez F., Nyberg J., Piasetzky E. Nuclear physics for cultural heritage: A topical review by the Nuclear Physics Division of the European Physical Society. – Les Ulis: Édition Diffus ion Presse Sciences, 2016. – 79 p.

- Marx M., D’Auria S.D. Three dimensional CT reconstruction of an ancient Egyptian Mummy // Am. J. of Radiology. – 1988. – Vol. 150. – P. 147–149.

- Nedden D.N., Knapp R., Wicke K., Judmaier W., Murphy W.A., Seidler H., Platzer W. Skull of a 5300-yearold Mummy: Reproduction and Investigation with CT-giuded Stereolithography // Radiology. – 1994. – Vol. 193. – P. 269–272.

- Öhrström L., Fischer B.M., Bitzer A., Wallauer J., Walther M., Rühli F. Terahertz Imaging Modalities of Ancient Egyptian Mummifi ed Objects and of a Naturally Mummifi ed Rat // The Anatomical Record. – 2015. – Vol. 298, iss. 6. – P. 1135–1143.

- Seiler R., Rühli F. “The Opening of the Mouth” – a new Perspective for an Ancient Egyptian Mummifi cation Procedure // The Anatomical Record. – 2015. – Vol. 298, iss. 6. – P. 1208–1216.

- Vlijmen O.J.C., van, Rangel F.A., Bergé S.J., Bronkhorst E.M., Becking A.G., Kuijpe rs-Jagtman A.M. Measurements on 3D models of human skulls derived from two different cone beam CT scanners // Clinical Oral Investigations. – 2011. – Vol. 15. – P. 721–727.

- Zesch S., Panzer S., Rosendahl W., Nance J.W., Jr., Schönberg S.O., Henzler T. From First to Latest Imaging Technology: Revisiting the First Mummy Investigated with X-ray in 1896 by Using Dual-Source Computed Tomography // European J. of Radiology. – 2016. – Vol. 3. – P. 172–181.