Комплексное исследование трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая

Автор: Чикишева Т.А., Зубова А.В., Кривошапкин А.Л., Курбатов В.П., Волков П.В., Титов А.Т.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются результаты изучения трех случаев трепанации черепов, полученных из рядовых погребений в курганах IV-III вв. до н.э. на территории Горного Алтая. Установлены причины проведения этих операций, охарактеризована степень их успешности, реконструированы технологии выполнения. Применялись методы макроскопического исследования черепов с использованием оптики, многосрезовая компьютерная томография, рентгенофлуоресцентный и масс-спектральный анализ костной ткани. Установлено, что трепанации носили не ритуальный, а лечебный характер. Полученные данные позволяют утверждать: население Алтае-Саянского нагорья IV-III вв. до н.э. обладало медицинскими знаниями, достаточными для проведения сложных операций на черепе. Поскольку инструменты хирургов были изготовлены из оловянистой бронзы, которая в IV-III вв. до н.э. в Южной Сибири выплавлялась только на территории Минусинской котловины носителями сарагашенской культуры, вполне вероятно, что по меньшей мере две удачные трепанации в Горном Алтае могли быть выполнены целителями из Минусинской котловины.

Трепанация, нейрохирургия, пазырыкская культура, сарагашенская культура, ранние кочевники, скифское время, рентгенофлуоресцентный анализ, масс-спектральный анализ, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14523024

IDR: 14523024 | УДК: 572

Текст научной статьи Комплексное исследование трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая

Ранние кочевники, заселявшие территорию Горного Алтая в скифскую эпоху, приблизительно 2 500 л.н. (VI – начало II в. до н.э.), – довольно сложная в этнокультурном отношении общность. Она представлена пазырыкской, кара-кобинской культурами и чу-мышско-ишимской группой памятников [Кубарев, 2001; Могильников, 1983а; Суразаков, 1983]. Среди них наиболее известна первая. Благодаря формированию в погребальных камерах пазырыкских курганов линз мерзлоты и льда в них сохранились предметы, изготовленные из дерева, кожи, войлока, шерстяных и шелковых тканей, а также мумии и скелеты людей и лошадей. Изучение этих артефактов позволило реконструировать многие черты хозяйственной деятельно сти и быта, экономических взаимоотношений с носителями других культур и населением существовавших уже в ряде регионов государств, социальной структуры пазырыкского общества, системы его сакральных представлений и ритуальных практик. Исследован антропологи-че ский состав и получены сведения о митохондриальном генофонде пазырыкцев. Синтез результатов археологического, антропологического и палеоге-нетиче ского исследования пазырыкской культуры совокупно с этнографическими, лингвистическими и генетическими данными, относящимися к совре-

менным этническим группам Алтае-Саянского региона и сопредельных областей Сибири и Центральной Азии, позволил осуществить сложнейший этап анализа археологического феномена – реконструкцию этногенеза [Молодин, 2000]*. Другие группы ранних кочевников изучены не так детально. Тем не менее подробно проанализированы культурные параллели элементам погребального комплекса и антропологические особенности. Нужно отметить, что в их этногенезе активное участие принимали носители пазы-рыкской культуры.

Казалось бы, археологическая общность не может быть изучена полнее. Тем не менее в культуре ранних кочевников Алтая имеется аспект, который пока еще не привлекал должного внимания исследователей. Речь идет об уровне их медицинских знаний и возможностях целителей, о чем мы можем судить на основании скелетной патологии. Пожалуй, наиболее сильное впечатление оставляют поразительные результаты прижизненных трепанаций черепов: они выполнены настолько искусно, что прооперированные люди прожили после операций довольно долгое время. Рассмотрению этих случаев посвящена данная статья.

Материал и методы

В многочисленной (ок. 150 черепов) краниологической коллекции кочевников Горного Алтая скифского времени нами обнаружено 3 экз. с прижизненными трепанациями. Один из них (мужчины возрастом 50–60 лет) происходит из кург. 3 могильника Бике III, расположенного в одноименном урочище в долине среднего течения Катуни, на ее правобережье, в 6 км от с. Еланда и в 17 км от с. Эдиган Чемальского р-на Республики Горный Алтай. В.Д. Кубарев, исследовавший этот могильник, отнес его к культуре ранних кочевников Алтая и датировал в пределах V–IV вв. до н.э. Он отметил этнокультурную специфичность данного памятника (наряду с другими погребальными комплексами средней Катуни) по сравнению с курганными могильниками пазырыкской культуры, выражающуюся как в чертах погребальной обрядности, так и в своеобразии керамической посуды. Исследователь обнаружил влияние со стороны более северной боль-

*Мы не ставим своей задачей представить в данной статье историографический обзор, хотим только подчеркнуть, что общемировая известность пазырыкской культуры обусловлена трудом многих исследователей. Укажем на несколько монографических публикаций, в которых с наибольшей полнотой отражено содержание и анализ этого археологического феномена: [Руденко, 1953, 1960; Кубарев, 1987, 1991, 1992; Полосьмак, 1994, 2001; Феномен…, 2000; Население…, 2003].

шереченской и западной сакской культурно-исторических общностей [Кубарев, 2001].

Два черепа с трепанациями обнаружены в курганных группах Кызыл-Джар IV (кург. 2, инвентарный номер в антропологической коллекции Томского государственного университета 2009, захоронена женщина в возрасте ок. 30 лет) и V (кург. 3, номер в той же коллекции 2012, захоронен мужчина в возрасте 40–45 лет), расположенных в высокогорной долине одноименного урочища, в 7–8 км от с. Бельтир Кош-Агачского р-на Республики Горный Алтай. Раскопаны В.А. Могильниковым. В первой группе все захоронения совершены в каменных ящиках, во второй – в каменных ящиках, могиле с подбоем и в срубе. Исследователь датировал памятники IV–III вв. до н.э., констатировал относительное разнообразие погребального ритуала, обусловленное, по его мнению, смешением различных этнических групп – местных пазырыкских и пришлых с территории Восточного Казахстана [Могильников, 1983б].

Судя по характеру погребений, количеству и составу сопроводительного инвентаря, все три прооперированных индивида являлись рядовыми членами в своих этноплеменных группах. Сочетание основных расово-диагностических черт на черепах погребенных позволяет отнести их к одному антропологическому типу, характеризующемуся крупными размерами мозговой капсулы и лицевого отдела, мезоморфностью их пропорций, оцениваемых по соотношениям поперечных и продольных диаметров, ортогнатным вертикальным и уплощенным горизонтальным профилем лица, средневысоким углом выступания носовых костей и высоким переносьем. Мы предполагаем, что данный антропологический тип автохтонен для ранних кочевников Горного Алтая. Его можно отне сти к южной евразийской антропологической формации*.

Настоящая статья но сит обобщающий характер и в методологическом отношении основана на контекстуальном синтезе полученных нами результатов и опубликованных материалов других исследователей. Под контекстом мы понимаем совокупность зафиксированных данными археологии и письменными источниками исторических факторов и обстоятельств, в окружении которых существовал феномен хирургического целительства у ранних кочевников Горного Алтая.

Методически случаи трепанации были исследованы в нескольких аспектах. Практикующий нейрохирург и радиолог оценили адекватность проведенных операций с позиций современной медицины. Ими применялись методы макроскопического исследования черепов при помощи хирургической оптики и многосрезовой компьютерной томографии (МСРТ). Трасолог и специалист по масс-спектральному анализу разрабатывали проблему использованных в ходе операций инструментов*. Антропологи обобщили комплекс полученных результатов, рассматривая достижения древних хирургов как высокоинформативный исторический источник по контактам носителей археологических культур на территории Евразии. Гипотеза подобного плана была уже высказана по отношению к реконструкции системы контактов сообществ и популяций Нового и Старого Света [Brothwell, 1994]. В результате этих исследований мы получили достаточно полное представление об особенностях проведения данной хирургической операции – сложной для исполнения и сопряженной с рисками осложнений и смерти даже в высокотехнологичной хирургии сегодняшнего дня – ранними кочевниками 2 500 л.н.

Мы исключили из рассмотрения сакральный аспект манипуляций с головой человека, к которому относятся посмертные трепанации, являющиеся «технологическим» этапом бальзамирования трупов или ритуалом освобождения души из тела покойника, и сконцентрировали внимание на исцеляющем значении этой процедуры. Надеемся, что полученная нами информация добавляет новые краски в картину совокупных достижений самобытного мира кочевых народов древности.

Результаты и обсуждение

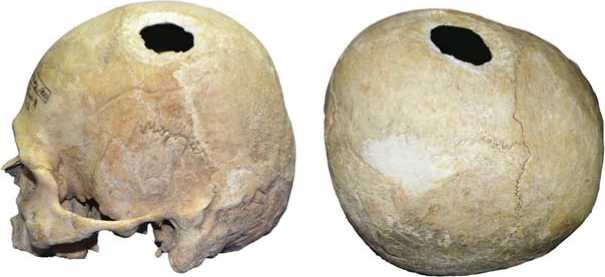

Трепанация на черепе мужчины из кург. 3 могильника Бике III локализована на левой теменной кости в 15 мм от венечного шва и 50 мм от сагиттального

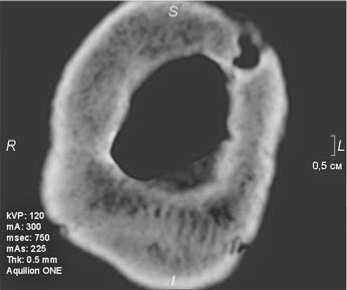

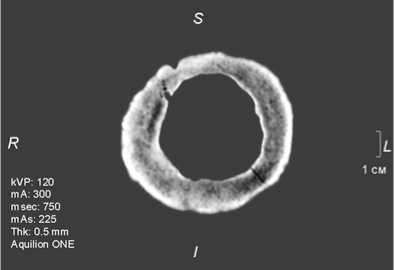

(рис. 1). Имеются выраженные признаки новообразования кости, подтвержденные данными МСКТ (рис. 2), что свидетельствует о долгой жизни индивида после операции. Трепанационное отверстие полуовальной формы. Его наружные размеры 45 × 52 мм, внутренние – 22 × 34 мм.

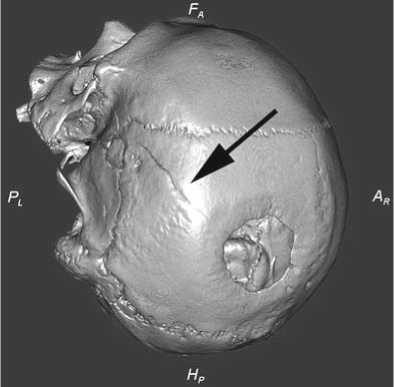

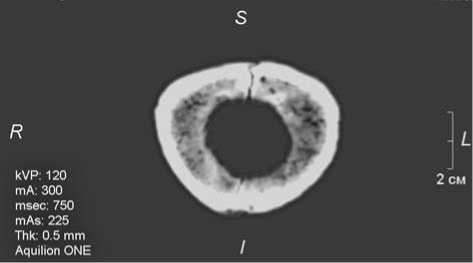

На мужском черепе из кург. 3 курганной группы Кызыл-Джара V трепанационное отверстие округлой формы выполнено в левой теменной кости на расстоянии 12 мм от сагиттального шва (рис. 3). Его наружные размеры 63 × 64 мм, внутренние – 40 × 41 мм. Край дефекта скошен за счет вынесения части наружной пластинки.

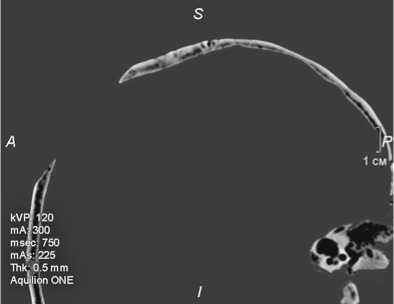

Причина проведения операции в данном случае определяется однозначно как лечение травмы черепа, о чем свидетельствуют следы линейного перелома в левой височной и теменной костях. Он возник с большой вероятностью в результате нанесения удара праворуким противником в левую теменно-височную область. Визуально определяются признаки новообразования кости как по краю дефекта, так и по линии перелома. Известно, что заживление такого перелома растягивается на многие годы [Практическая нейрохирургия, 2002]. МСКТ продемонстрировала хорошую регенерацию и заживление кости (рис. 4). По характеру перелома, идущего на сагиттальный шов, под которым располагается сагиттальный синус, можно с большой вероятностью подозревать развитие эпидуральной гематомы вследствие травматического разрыва края синуса. Целью проведенной пазырыкским хирургом успешной трепанации было интракраниальное содержимое. Отверстие очень удобно для эвакуации внутричерепной гематомы: оно имеет достаточные

а

б

а

Рис. 1. Череп мужчины из кург. 3 могильника Бике III.

а – фронтальная проекция; б – проекция поворота вправо на ¾; в – латеральная проекция; г – вертикальная проекция.

б

Рис. 2. Трепанационный дефект на черепе мужчины из кург. 3 могильника Бике III. а – снимок, выполненный фотоаппаратурой; б – результат обследования МСКТ – срез через трепанационный дефект в горизонтальной проекции.

Рис. 3. Череп мужчины из кург. 3 курганной группы Кызыл-Джар V. а – фронтальная проекция; б – латеральная проекция (стрелка указывает на линейный перелом); в – затылочная проекция.

размеры, центрировано на линию перелома, удалены все слои теменной кости.

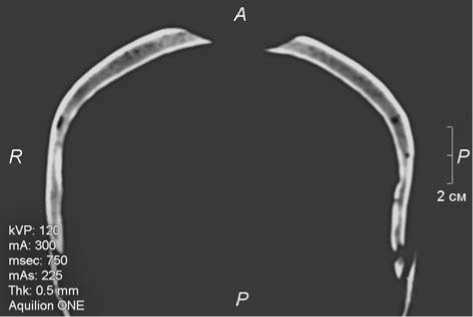

На черепе молодой женщины из кург. 2 курганной группы Кызыл-Джар IV округлое трепанационное отверстие (рис. 5) с наружным диаметром 39 × 36 мм и внутренним 23 × 16 мм выполнено в задней половине теменного отдела. Его центр проходит строго по са- гиттальному шву. Отверстие имеет сквозной характер: удалены все слои кости – компактные пластинки (наружная и внутренняя) и губчатое вещество. Признаки новообразования костной ткани отсутствуют, этот вывод подтвержден МСКТ (рис. 6), не обнаружившей реорганизации костных балок. Осмотр черепа и данные МСКТ свидетельствуют о том, что женщина

а

а

б

б

в

Рис. 4. Результат обследования черепа мужчины из кург. 3 курганной группы Кызыл-Джар V методом МСКТ. а – объемная модель черепа (стрелка указывает на линейный перелом); б – срез через трепанационный дефект в боковой проекции; в – горизонтальный срез через поверхность трепанационного дефекта.

в

Рис. 5. Череп женщины из кург. 2 курганной группы Кызыл-Джар IV.

а – латеральная проекция; б – фронтальная проекция; в – вертикальная проекция.

получила тяжелую травму в виде перелома правой височной кости и основания средней черепной ямки. Судя по характеру повреждения, это результат падения с высоты. Полученные данные свидетельствуют о том, что пострадавшая погибла либо во время опера- ции, либо вскоре после ее завершения или трепанация проводилась посмертно. Как показал трасологический анализ операционного поля, методика ее выполнения отличалась от двух операций с благополучным для пациентов исходом.

б

Рис. 6. Трепанационный дефект на черепе женщины из кург. 2 курганной группы Кызыл-Джар IV. а – снимок, выполненный фотоаппаратурой; б, в – результат обследования методом МСКТ: б – горизонтальный срез через поверхность трепанационного дефекта; в – срез через трепанационный дефект в вертикальной проекции.

Переходя к обсуждению полученных результатов, мы акцентируем внимание на успешно сти двух из трех проведенных ранними кочевниками операций. Прежде всего она обусловлена адекватными размерами отверстий и расположением их в безопасных местах, чтобы избежать массивного кровотечения. Такие операции требуют медицинских знаний. Возможно ли было возникновение их системы в культуре ранних кочевников Евразии или отдельные ее элементы, в частности нейрохирургические знания, были привнесены в мир степных скотоводческих обществ из окружавших его социумов державного типа, где были созданы условия для развития науки?

Объективные письменные источники, в которых современники повествовали бы о разных сторонах жизни сако-сибирских племен, отсутствуют. При этом широкой известностью пользуются обобщенные Геродотом труды античных авторов, хорошо знакомых только со страной причерноморских скифов (Геродотовой Скифией) и в основном со слов скифов, получавших представления, зачастую весьма искаженные, об их близких и далеких соседях [Геродот, 1999]. Все племена, населявшие неисследованные окраины ойкумены к северу и востоку от освоенной греками Скифии, упоминаются в контексте, близком мифологическому. Дикими народами для античных авторов были и сами скифы. Археологические открытия XX–

XXI вв. явили миру богатейшее сакральное содержание и художественный колорит культур ранних кочевников Евразии, предоставив материал для реконструкций сложных мировоззренческих и мифологических представлений этнокультурных групп.

При рассмотрении фактов целительского мастерства на первый план выходит утилитарный аспект, связанный с необходимостью применения определенных физических действий к живому человеческому телу, что предполагает постижение принципов его строения и физиологии. Сложные хирургические процедуры требуют особого таланта и длительного индивидуального обучения врача наставниками. Соответственно, техника выполнения операций каждого конкретного хирурга должна основываться на базовых приемах, принятых в той «школе», где он обучался. С целью выявления возможного источника медицинских знаний у пазырыкского населения нами были проанализированы основные древние трактаты, в которых системно излагались способы хирургического лечения болезней и травм в древнейших государствах Старого Света. В их число вошли египетские папирусы Эберса (XVI в. до н.э.) [The papyrus Ebers, 1930] и Смита (XVII в. до н.э.) [Wilkins, 1964], индийская Сушрута-Самхита (IV в. н.э.) [An english translation of the Sushruta Samhita…, 1907] и «Гиппократов сборник» (лат. «Corpus Hippocraticum») – первый свод трудов древнегреческих врачей, со ставленный в III в. до н.э. [Гиппократ, 1936]*.

Общим для всех трактатов является то, что показаниями как к неинвазивным лечебным процедурам, так и к инвазивным вмешательствам в костную ткань черепа являются травмы. Каких-либо сведений о лечении патологий опухолевого, сосудистого, инфекционного или паразитарного характера не приведено. Единственным источником, в котором подробно обсуждается концепция лечения травм головы методом трепанации, является работа Гиппократа «О ранах головы». В других трудах предлагаются исключительно неинвазивные способы врачевания, не подразумевающие специальных хирургических манипуляций с костной тканью. Нужно, однако, отметить, что эти сведения не вполне соответствуют состоянию палеоантропологических источников. Трепанации зафиксированы практически во всех культурных центрах Старого Света. Археологами обнаружены трепанированные черепа в двух больших сериях мумий и скелетов из некрополей Египта, датируемых, правда, в очень широких пределах: Западные Фивы (Thebes West) – 1500–500 лет до н.э., Куббет-эль-Хава (Qubbet-el-Hava) – 3000–500 лет до н.э. [Nerlich et al., 2003], но включающих синхронный эпохе ранних кочевников Евразии интервал – поздний период истории Древнего Египта. Из 1482 обследованных индивидов у десяти были обнаружены следы трепанаций (овальной или округлой формы), выполненных методами резания и выскабливания, причем у девяти – прижизненные с хорошим прогнозом выживания после операции. В обоих некрополях захоронены представители высшего и среднего социального слоя египетского общества. В дифференциальных диагнозах этих популяций имеются такие заболевания,

*«Гиппократов сборник» составлен много лет спустя после смерти Гиппократа (460–377 г. до н.э.). Вопрос о том, какие труды оставил после себя сам Гиппократ, до сих пор окончательно не решен. Согласно традициям того времени врачи не подписывали свои сочинения, и все они со временем оказались анонимными. «Corpus Hippocraticum» был составлен в знаменитом александрийском хранилище рукописей, основанном Птолемеем I – Сотером, первым правителем (323–282 гг. до н.э.) эллинистического Египта. Как известно, по его велению в Александрию со всего света свозились рукописи ученых, систематизировались в каталоги, изучались, переводились и переписывались. Среди них были и 72 медицинских сочинения, написанные по-гречески, на ионийском диалекте. Таким образом, александрийские ученые сохранили для потомков труды греческих врачей, живших в V–III вв. до н.э. Большинство исследователей считает, что Гиппократу принадлежат самые выдающиеся работы сборника: «Афоризмы», «Прогностика», «Эпидемии», «О воздухах, водах, местностях», «О переломах», «О ранах головы», «О древней медицине» [Сорокина, 2009].

как злокачественные метастазирующие опухоли. На прооперированных черепах обнаружены доброка-че ственные опухоли, но их локализация не совпадает с участками трепанаций, которые выполнялись в основном для удаления сломанных фрагментов из открытой раны. Трудно судить о том, почему трепанации как метод лечения не упомянуты в папирусах Эберса и Смита, возможно, они вошли в практику египетских врачей в более позднее время.

Успешно выполненные с терапевтической целью трепанации обнаружены в палеоантропологических материалах, происходящих с территории Китая: шесть черепов из пяти местонахождений возрастом 2 000– 5 000 лет, относящихся к эпохе неолита, бронзы и раннего железа [Han Kangxin, Chhen Xingcan, 2007]. Операции в основном проводились для излечения травм разной этиологии, захватывающих большие участки черепов. Некоторые раны имеют следы инфицирования и пунктирования места воспаления с лечебной целью. Таким образом, материалы из Китая свидетельствуют о длительном и последовательном применении хирургических операций в медицинской практике носителей разных культур на этой территории. Мы не располагаем научно проанализированной в парадигме западной медицины информацией из медицинских трактатов древнего Китая, но общепризнано, что в его государствах существовала собственная мощная традиция врачевания, не потерявшая своей актуальности и в современную эпоху.

В Индии известен пока только один трепанированный череп. Он происходит из погребения на стоянке Бурзахом (Burzahom) в Кашмире, датированного 4 300–4 000 л.н. На черепе молодой женщины обнаружено 11 последовательно высверленных в течение очень короткого времени отверстий различного диаметра. Эту трепанацию исследователи рассматривают как неудачную попытку лечения некоего ментального заболевания, последствия которого пациентка не пережила [Sankhyan, Weber, 2001]. Таким образом, для предположения о формировании в медицинской практике древней Индии нейрохирургического направления нет оснований. Хотя ритуальный аспект манипуляций с тканями головы здесь, безусловно, присутствовал: данная трепанация могла быть частью разработанной медико-ритуальной церемонии, от которой до нас дошел только трепанированный череп [Ibid.].

Во всех культурах раннего железного века Северной и Северо-Западной Евразии известны случаи трепанаций. Для некоторых ареалов прослеживается существование данной манипуляции вплоть до 12 000–10 000 л.н. Так, на территории Западной Сибири в ранненеолитическом погребении могильника Сопка-2, имеющего дату 8 005 ± 100 лет до н.э. [Молодин, 2001], обнаружен череп со следами тре- панации [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989; Kri-voshapkin, Zelman, 2012].

Наиболее полная картина географического и культурно-хронологического распределения трепанаций представлена в работах М.Б. Медниковой [2001, 2003, 2004], которая обобщила практически весь корпус опубликованных источников, что избавляет нас от необходимости углубляться в этот аспект исследования медико-ритуальной практики и позволяет извлечь факты для решения вопроса о происхождении трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая в V–III вв. до н.э. В этих работах показано, что у носителей археологических культур Старого Света были широко распространены символические, неполные трепанации, при которых удалялся участок наружной компактной костной пластины или каким-либо способом нарушалась ее целостность у определенных групп людей, проходивших обряд инициации. Также повсеместно зафиксировано ритуальное посмертное выполнение полных трепанаций с удалением костного фрагмента для извлечения мозговой ткани при подготовке умершего к погребению. Это предполагает определенное знакомство с механическими свойствами костей черепа, анатомией самой мозговой капсулы и заполняющих ее тканей, а также существование специально разработанных инструментов, что является важной предпосылкой для следующего шага – перехода к инвазивному вмешательству в ткани головы с терапевтической целью. Такое умозаключение подтверждается данными палеоантропологии – свидетельства ритуальных и лечебных трепанаций часто встречаются на одном некрополе. В некоторых случаях при отсутствии палеопатологического обоснования для операции и следов реакции костной ткани, окружающей трепанированный участок, исследователи затрудняются дифференцировать прижизненный и посмертный характер трепанации.

Один из важнейших обрядов у ранних кочевников евразийских степей – сохранение телесной оболочки умерших соплеменников. Способы мумифицирования были разными: бальзамирование (пропитывание тканей трупа природными веществами, препятствующими их разложению), освобождение тела от внутренних органов и иногда мышц, черепа от мозга, заполнение освободившихся полостей специальными составами трав, обладающих антисептическими свойствами. Причины для проведения подобных сложных процедур имели не только сакральный, но и утилитарный смысл. Так, прощание родственников и друзей с покойным занимало длительное время, поскольку требовалось объехать многие кочевья, рассредоточенные по пространствам степи. Номадам Центральной Азии и Южной Сибири приходилось сохранять умерших несколько зимних месяцев, в которые невозможно было осуществить захороне- ние. Препарирование тел умерших способствовало формированию в их среде анатомических знаний, возможно более полных и объективных, чем у населения теплых климатических зон, не имевшего проблем с погребением в течение всего года и проживавшего в многолюдных поселениях и протогородах. Это могло быть еще одной предпосылкой для развития хирургических методов в целительской практике кочевников Центральной Азии и Сибири.

Таким образом, основываясь на выявленных предпосылках, можно предполагать развитие хирургических методов лечения заболеваний головы (травматических безусловно, иной этиологии не достоверно) в автохтонной среде скифо-сибирской культурно-исторической общности. Мы не можем также забывать о том, что эпоха раннего железа совпадает со временем существования государств на территориях Египта, Греции, Леванта, Передней Азии, Индии, Китая, где функционировали научные центры и аккумулировались медицинские знания, откуда они могли распространяться путем политических контактов, военной экспансии, экономических миграций.

Важную роль в выполнении хирургической операции играет инструментарий. В археологических исследованиях орудия любого рода деятельности людей лежат в основе идентификации культур. Специальных инструментов для выполнения трепанаций на памятниках, с которых происходят черепа, как и среди сопроводительного инвентаря из всех известных погребений скифского времени на территории Горного Алтая не найдено. Однако практически во всех захоронениях пазырыкской культуры независимо от их социального статуса обнаруживаются бронзовые ножи. Нож – крайне необходимый и универсальный инструмент в повседневной жизни скотовода. Пригоден он и для выполнения манипуляций хирургического характера.

Однако операция могла быть выполнена не только бронзовым ножом. Для этой цели вполне пригодно орудие из кремня либо из железа. При внедрении режущих или выскабливающих инструментов в костную ткань, являющуюся весьма твердой субстанцией, частицы материалов, из которых они изготовлены, должны оставаться на оперированной поверхности. Даже современные хирургические инструменты из высокопрочной стали стачиваются при разрезании, распиливании или сверлении костей при операциях или анатомических исследованиях. Мы предположили, что облитерация поверхности раны у пациентов, выживших после операции, законсервирует в их костной ткани частицы или отдельные молекулы веществ, использованных в процессе лечения, и предохранит их от физических и химических факторов почвы после погребения. Поэтому мы применили рентгенофлуоресцентный и масс-спектральный анализ костной ткани черепов удачно прооперированных индивидов (Бике III, Кызыл-Джар IV) с целью определения материала, из которого были изготовлены хирургические инструменты. В костной ткани под регенерировавшим слоем оказались частицы меди и олова и отсутствовали частицы мышьяка. Это свидетельствует о том, что использованные для трепанирования инструменты были изготовлены из оловянистой бронзы. Данный факт может указать нам на происхождение инструментов, которыми выполнены трепанации.

С.В. Хаврин в цикле работ по спектральному анализу бронзовых изделий с памятников скифского времени Алтае-Саянского региона выявил хронологическую динамику изменений рецептуры металла и ее локально-территориальные закономерности. Исследователь показал, что на территории Горного Алтая в раннескифское время (VII–VI вв. до н.э.) преобладала бронза с содержанием олова более 10 % (оловянистая бронза) [Хаврин, 2008]. В V в. до н.э. (с началом развития пазырыкских культурных традиций) ее сменил

в

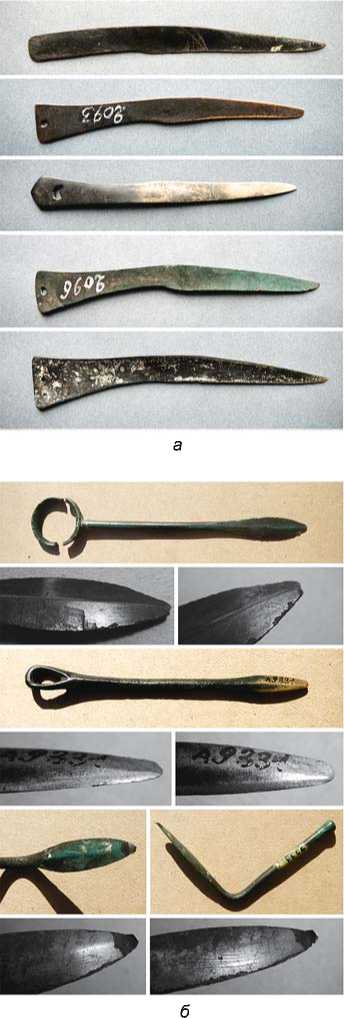

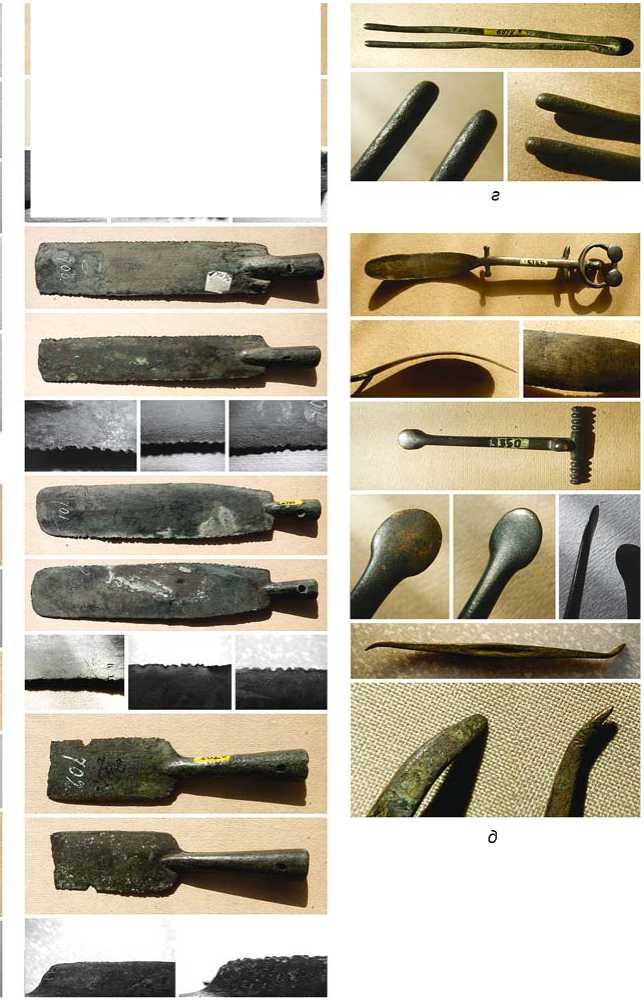

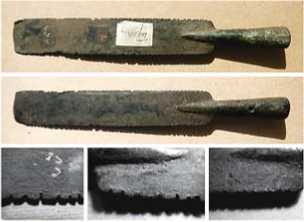

Рис. 7. «Хирургические инструменты» из коллекции Минусинского музея. а – ножи; б – ланцеты; в – пилы; г – пинцет; д – зонды.

металл, в котором олово отсутствовало или имелось в очень незначительном количестве (1–2 %), – мышьяковистая медь [Хаврин, 2007а, 2008; Степанова, Хаврин, 2005]. Аналогичная ситуация наблюдается в Туве, где на памятниках алды-бельской культуры (VII–VI вв. до н.э.) подавляющее большинство металлических предметов изготовлено из оловянистой бронзы (содержание олова в сплаве достигает 20– 25 %), а в материалах сменившей ее уюкско-саглын-ской (VI–V вв. до н.э.) – из мышьяковистой меди [Хав-рин, 2002а]. В Минусинской котловине в раннескифское время металл представлял собой в основном мышьяковистую медь, а на этапе развития биджин-ской (VI в. до н.э.) и сарагашенской (V–III вв. до н.э.) культур – бронзу, в составе которой концентрация олова доходит до 14–16 % [Хаврин, 2002б, 2007б].

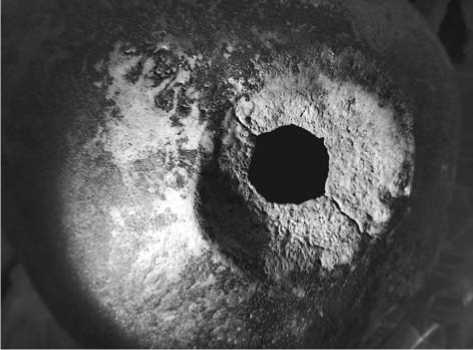

Сопоставляя два факта: синхронность погребений, из которых происходят трепанированные черепа времени существования в Минусинской котловине сара-гашенской культуры, и выполнение операции инструментом из оловянистой бронзы, можно предположить, что этот инструмент был изготовлен сарагашенскими литейщиками. О такой возможности свидетельствуют бронзовые инструменты, хранящиеся в Минусинском музее им. Н.М. Мартьянова (рис. 7). Их предназначение археологи Н.В. Леонтьев (ссылка на его устное сообщение приведена в монографии М.Б. Медниковой [2001]) и А. Наглер [2012] определили как медицинское. О датировке инструментов говорить сложно, поскольку археологический контекст неизвестен, т.к. они были куплены сотрудниками музея в конце XIX – начале XX в., когда на Енисее происходило массовое разграбление курганов. Тем не менее А. Наг-лер, принимая во внимание металл (бронзу), из которого изготовлены предметы, качество литья и покрытую полудой поверхность большинства из них, датировал эти вещи эпохой раннего железа [Там же]. Н.В. Леонтьев, ориентируясь на формы наверший, отнес инструменты к сарагашенскому этапу тагарской культуры, т.е. IV–III вв. до н.э.*

А. Наглер нашел аналогии формам рассматриваемых предметов в хранящихся в музеях Германии коллекциях инструментов из медицинских наборов римских врачей. Как известно, на становление культуры Древнего Рима, в т.ч. и на медицину, огромное влияние оказал греческий мир. Первыми хирургами в Риме были греческие врачи [Мирский, 2000], и хирургические инструменты собственно римских врачей фактически копируют греческие, разработанные врачами эллинистической эпохи, а возможно, и «шко- лы» Гиппократа. Из этой параллели намечается, хоть и зыбкая, связь носителей сарагашенской культуры с медицинскими центрами Греции. Попавшие в силу обстоятельств на территорию Минусинской котловины хирурги из государств эллинистического мира могли практиковать свое мастерство как здесь, так и в соседних племенах. Горный Алтай и Минусинская котловина не изолированы друг от друга, и их не разделяет большое расстояние.

Основным принципом подготовки врача в соответствии с рекомендациями Гиппократа была практическая деятельность, а в качестве лучшей школы для врачей – сопровождение войск в военных походах. Греческие военные хирурги могли попасть в Южную Сибирь (Азиатскую Скифию). В частности, такую возможность предполагает одна из моделей пазырыкско-го культурогенеза, предложенная Л.С. Марсадоловым. Она основана на внедрении на территорию Горного Алтая групп населения из Переднеазиатского региона под влиянием событий, связанных с разгромом Ассирии мидийцами и лидийцами, их борьбой со скифами и киммерийцами в VI в. до н.э. [Марсадолов, 1999]. Не исключено, что исход на восток переднеазиатских групп продолжился затем в ходе военной экспансии Александра Македонского (334–325 гг. до н.э.). Военные хирурги, участвовавшие в этих походах, могли найти применение своим умениям в любом селении, любом обществе и передавать свои знания местным целителям, тем более что кочевникам нельзя отказать в осведомленности относительно анатомии человека. Инструменты из наборов хирургов могли копироваться местными мастерами-литейщиками.

Заключение

По совокупности данных, полученных нами при изучении случаев трепанации, зафиксированных на черепах ранних кочевников Горного Алтая, можно заключить, что они практиковали такую операцию скорее в медицинских, чем ритуальных целях. Уровень развития диагностики и выполнения хирургических манипуляций у врачей, осуществивших трепанации, был достаточно высок. Они имели серьезные знания в области анатомии черепа и интракраниальных венозных коллекторов.

Операции были выполнены по единой технологии, но не все закончились успешно для пациентов. Вероятно, во все времена человеческий фактор, фактор выбора врача имел решающее значение. Это позволяет предполагать существование разных школ у целителей скифского времени и их индивидуальную подготовку. Хирургия всегда была искусством, а не ремеслом. Такое отношение к ней остается актуальным и в XXI в.

Мы не можем быть твердо уверены в том, что хирурги, выполнившие проанализированные операции, происходили из среды носителей пазырыкской культуры, поэтому делаем заключение о высоком уровне развития медицинских знаний у ранних кочевников Южной Сибири в целом. Нельзя исключить и возможность их происхождения с территории Восточного Казахстана, влияние населения которой просматривается в материальном комплексе могильников Бике III, Кызыл-Джар IV и V. Однако одним из авторов статьи были просмотрены краниологические коллекции ранних кочевников из могильников Усть-Нарын, Пчела, Малая Красноярка, Кызыл-Ту, Усть-Бухтарма в Казахстане (фонды отдела антропологии МАЭ РАН), и ни одного случая трепанации там не зафиксировано.

Кроме того, результат масс-спектрального анализа костной ткани из прооперированных участков указывает на то, что инструменты хирургов были изготовлены из оловянистой бронзы, которая в IV–III вв. до н.э. в Южной Сибири выплавлялась только на территории Минусинской котловины носителями сарагашенской культуры. Данный факт, а также обнаружение в материалах этой культуры предметов из бронзы, удивительным образом напоминающих инструменты врачей, позволяют предположить, что по меньшей мере две удачные трепанации в Горном Алтае выполнены целителями из Минусинской котловины.