Комплексное изучение курса «Строительные конструкции» студентами строительных специальностей

Автор: Мусихин Владимир Аркадьевич

Рубрика: Научно-методический раздел

Статья в выпуске: 33 (209), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлено теоретическое обоснование оптимизированной методики преподавания курса «Строительные конструкции» студентам строительных специальностей высших учебных заведений Российской Федерации. Рассмотрена методика преподавания курса «Строительные конструкции» с помощью теоретических отступлений (ТО).

Фундаментальная наука, прикладная наука, специальная дисциплина, теоретические отступления, расчётно-теоретический пример, теоретические и эмпирические формулы, усвоение знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/147154259

IDR: 147154259 | УДК: 624.01

Текст научной статьи Комплексное изучение курса «Строительные конструкции» студентами строительных специальностей

Все науки содержат в себе две части: теорию и практику. Это как два конца одного магнита. Теория без практики мертва и бесполезна, а практика без теории не может найти пути развития. Если науку уподобить кораблю в безбрежном океане объективной реальности, то теория - это штурман, прокладывающий путь к цели, а практика - это гребцы на вёслах.

Все науки разные. Есть науки с преобладанием практики, например, медицина. Там практически нет чисто теоретических исследований, а есть в основном статистическая обработка эмпирических данных. Это логично, ведь исследуемые объекты сами приходят к врачам и сами заинтересованы в сборе данных о себе и своих болезнях, предоставляя врачам эмпирические данные для статистической обработки. Медицина - прикладная наука.

А высшая математика - фундаментальная наука. В ней преобладает теория и все формулы теоретические, их можно доказать логически. Практическое приложение высшей математики не всегда возможно. Как говорил математик и писатель Льюис Кэрролл: «Реальная жизнь - это кот без улыбки, это все видели. А высшая математика -это улыбка без кота, чтобы такое явление представить, нужно быть математиком».

Строительство - это наука одновременно и фундаментальная, и прикладная. В ней теория и практика слились в одно целое, как в стали сливаются железо и углерод. В одних разделах строи тельной науки (сопротивление материалов, строительная механика) больше теории, а в других (технология строительного производства, строительные материалы) - больше практики.

Многие строительные закономерности (процессы, явления) невозможно смоделировать чисто теоретически, а можно исследовать только опытным путём. И к теоретическим формулам добавятся эмпирические поправочные коэффициенты. Получается сложная комбинированная формула. Таким образом, в строительстве отделить теорию от практики и наоборот непросто. А при обучении студентов им нужно объяснить первооснову закономерностей (процессов, явлений). Их нужно научить отвечать на вопрос «почему так, а не иначе?».

Традиционная методика преподавания, принятая в высших учебных заведениях Российской Федерации, заключается в раздельном изучении теории и практики. Сначала читаются лекции по теории, а затем проводятся практические занятия, либо курсовое проектирование. Очень часто лекции и практические занятия проводятся параллельно, то есть может происходить опережающее изучение практики без наработанной теоретической базы (телега впереди лошади). Часто лекции и практику ведут разные преподаватели, которые по различным причинам слабо скоррелированы между собой. Бывает, что на практических занятиях преподаватель вынужден повторять некоторые разделы теории.

Таким образом, случается, что после теоретических лекций студенты воспринимают практические занятия как нечто отдельное, никак не связанное с теорией. По этой причине на экзаменах бывают парадоксальные ситуации. Например, студент хорошо ответил теорию (за счёт тренированной памяти), а в практике не понимает ничего, подставить числа и получить реальный результат для него невыполнимая задача. Или, наоборот, студент справляется с практическими примерами, а грамотно объяснить их не умеет, так как теорию понимает «смутно».

Жёсткое деление на «чистую» теорию и «чистую» практику, принятое в высшей математике, физике, теоретической механике и других фундаментальных науках, абсолютно не применимо в прикладной строительной науке. Студенты, проучившись на первых курсах, часто плохо подготовлены к восприятию специальных дисциплин.

Для решения вышеописанной проблемы автор статьи, основываясь на своём опыте проведения практических занятий скоррелированных с лекционным (теоретическим) материалом, предлагает использовать в практическом примере расчёта и конструирования строительной конструкции тео ретические отступления (ТО) [1,2].В результате получается расчётно-теоретический пример, который позволяет добиться целостного восприятия студентом курса «Строительные конструкции». При выполнении численных расчётов происходит системная корреляция с теоретическими постулатами через ТО, которые в доступной форме объясняют студенту различные закономерности и формулы.

У студентов строительных специальностей в конце семестра обычно 3^ экзамена и 6-8 зачётов. По каждому предмету студент получает от преподавателя список литературы из нескольких наименований. Отдельные преподаватели, изучающие и преподающие свой предмет долгое время, могут выдать студентам список литературы, состоящий из пятидесяти наименований, где около двадцати источников представляют собой толстые учебники. Физически переработать такой объём информации невозможно даже самому здоровому и старательному студенту. Получив невыполнимую задачу, студенты не делают вообще ничего. Таким образом, предмет в личностном восприятии обучаемого субъекта сразу перемещается в область «абсолютно непонятного». Процесс познания останавливается.

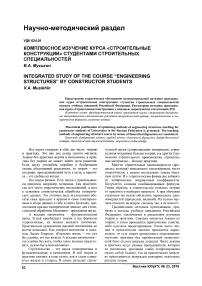

На рис. 1 показана триада по изучаемому материалу, предложенная известным педагогом С.Л. Соловейчиком.

Основной базовый учебник по курсу «Железобетонные конструкции» это учебник В.Н. Байкова [3] толщиной 767 страниц. Случается, что увидев этот учебник студент пугается и совсем его не открывает, опасаясь вообще не найти в нём нужный материал из-за колоссального объёма учебника и только зря потерять время на поиски. В этом учебнике даны практические примеры расчёта и конструирования различных железобетонных конструкций, но эти примеры представлены сплошным текстом (и числа, и формулы) без каких-либо пояснений и объяснений, откуда что берётся. При этом примеры и рисунки представлены с многочисленными опечатками, затрудняющими понимание. Рисунки и схемы в примерах настолько уменьшены, что понять их не всегда возможно. Разобраться в учебнике [3] очень трудно даже хорошо подготовленному кандидату технических наук, имеющему время для подготовки к учебным занятиям.

Общеизвестно, что уровень общей подготовки студентов дневной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения может значительно различаться. Кроме того, студенты заочной формы обучения из отдалённых и труднодоступных районов РФ имеют возможность консультироваться у квалифицированного преподавателя только во время сессий (три раза в год). В процессе изучения курса «Строительные конструкции» неподготовленному студенту, ограниченному во времени, самостоятельно разобраться в примерах учебника [3] практически нереально.

Многие специалисты, имеющие обширный опыт учебно-методической и практической работы в области железобетона, сделали свои учебные пособия в дополнение к учебнику [3] для улучшения его слабых сторон. Примером такой работы может служить учебное пособие В.В. Габрусенко [4]. Оно содержит вопросы и ответы по основным разделам теоретической части курса «Железобетонные конструкции». Но в пособии [4] рассмотрены узкие вопросы теории без закрепления расчётными примерами. Без практических расчётов теоретические объяснения воспринимаются плохо. Пособие [4] полезно для опытных специалистов, желающих освежить и углубить свои знания в области железобетона. Студенты, начинающие своё обучение, могут использовать пособие [4] только в качестве дополнения к какому-либо расчётному примеру. Начинающие студенты нуждаются в постоянном закреплении теоретического материала.

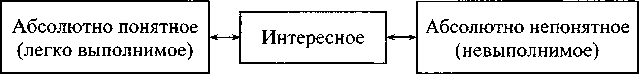

В процессе любого обучения существует известная методическая последовательность (рис. 2).

После усвоения каких-либо знаний обучаемый субъект с помощью своего преподавателя

Рис. 1. Триада по степени субъективного восприятия изучаемого материала

Рис. 2. Последовательность стадий обучения

нарабатывает умения. Умение - это способность применять теоретические знания в реальных (практических) примерах. После многократных повторений практических расчётов у обучаемого субъекта возникают навыки. Навык - это способность к быстрому (автоматическому, можно сказать бессознательному) применению теоретических знаний к объективной реальности, способность чётко выявлять (распознавать) в реальных (практических) примерах различные вариации, подходящие для использования под то или иное общее правило.

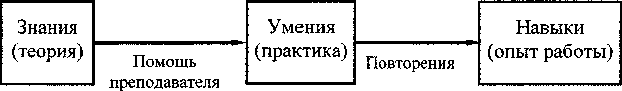

При использовании в обучении авторского расчётно-теоретического примера [1, 2], который позволяет достичь объёмного восприятия конструирования и расчёта строительной конструкции, происходит постоянный возврат от умений к знаниям (рис. 3). После выполнения практических расчётов происходит повторное изучение теоретических основ посредством ТО, которые в развёрнутой форме объясняют теоретические закономерности.

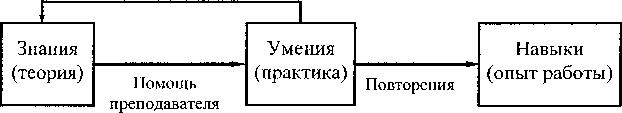

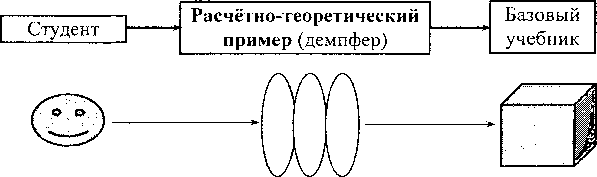

Предложенный автором расчётно-теоретический пример не является заменой базовых учебников. Авторские учебные пособия [1,2] представляют собой демпфирующий слой (буфер) между студентом и базовыми учебниками (рис. 4).

Автор, потратив много времени на изучение теории железобетонных конструкций, легче ориентируется в базовых учебниках большого объёма. Автор пособия имеет возможность не торопясь, спокойно выбрать в океане информации нужный для изучения материал и указать его точное месторасположение. Таким образом, студент не тратит время на поиски нужной информации в раз личных учебных изданиях большого объёма, а сразу приступает к изучению нужного вопроса.

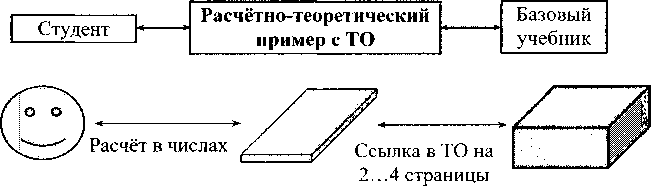

Практически в каждом ТО после авторского объяснения теоретического материала приводится ссылка на развёрнутую информацию объёмом 2...4 страницы в базовых учебниках. На указанных страницах теоретический материал из авторских ТО представлен более развёрнуто и обогащён пояснительными рисунками и схемами. Даже очень загруженному студенту прочитать несколько страниц несложно.

В некоторых ТО автор рассмотрел узкие места учебного материала, которые находятся на стыке теории и практики.

Каждое ТО в учебном пособии представляет собой «мост» от студента к какому-либо базовому учебнику. Наглядно этот тезис представлен на рис. 5.

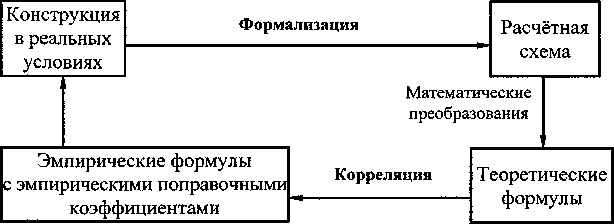

Особое место в работах [1,2] уделено генезису эмпирических формул. После изучения курса «Строительные конструкции» студент должен ясно понимать, как сложные эмпирические формулы в нормативно-технической литературе скоррелированы с базовыми (исходными) теоретическими формулами математики, физики, теоретической механики и сопротивления материалов.

В фундаментальных науках исследуются свойства и характеристики идеализированных конструкций, сделанных из сплошных изотропных материалов, работающих в нейтральной окружающей среде. Из реальной конструкции выкристаллизовываются её атрибутивные признаки, совокупность которых представляет собой расчётную схему (идеализированную конструкцию). Формализация - это процесс перехода от реального объекта к расчётной схеме (рис. 6).

Изучение ТО

Рис. 3. Последовательность стадий обучения (при наличии ТО)

Рис. 4. Место учебного пособия в системе обучения

Рис. 5. Путь к базовому источнику знаний через учебное пособие

Рис. 6. Переход от реального объекта к расчётной схеме и обратно

Имея расчётную схему, можно использовать математический аппарат для решения прикладных задач. Все формулы для расчётных схем выводятся логически с помощью математических преобразований. Получив расчётные теоретические формулы, мы возвращаемся к реальному объекту, и коррелируем полученные формулы к существующим особенностям реального объекта. Корреляция — это процесс перехода от расчётной схемы к реальному объекту (см. рис. 6).

В прикладной строительной науке производится учёт всех особенностей работы настоящих строительных конструкций, изготовленных из реальных строительных материалов, воспринимающих различные агрессивные внешние воздействия. Например, в железобетоне: длительность действия нагрузки, влажность окружающей среды, вид поверхности арматуры, наличие преднапряжения и т. д. В металлических конструкциях: наличие сварных швов, устойчивость (общая и местная), наличие рёбер жёсткости, наличие болтовых соединений и т. д. В деревянных конструкциях: порода древесины, направление усилия (вдоль или поперёк волокон), сучковатость, наличие нагельных соединений и т. д. В пластмассовых конструкциях: вид сварки (газо-воздушная или контактная), реологические свойства, химическая агрессивность окружающей среды и т. д.

Для практического учёта (корреляции) особенностей работы настоящих строительных конструкций, сделанных из реальных строительных материалов и находящихся в агрессивных средах, к теоретическим формулам фундаментальных наук добавляются эмпирические поправочные коэффициенты. Студент должен чётко представлять, что в строительной науке полностью эмпирических формул очень мало. Практически все эмпирические формулы получены из теоретических формул, посредством добавления эмпирических поправочных коэффициентов.

Во всех нормативно-технических источниках после эмпирических формул часто приводятся допустимые границы выходного параметра (результата) этих формул, так называемые нижний предел и верхний предел (рис. 7).

Это делается с целью отсекания различных флуктуаций. Флуктуация - это отклонение от среднестатистических значений выходного параметра, вызванное какими-либо необычными (ранее неизвестными) значениями входных параметров. Основной недостаток эмпирических формул заключается в том, что опытная исследовательская база для разработки эмпирических формул, точнее для подбора эмпирических поправочных коэффициентов, всегда конечна, то есть ограничена.

Обычно эмпирические формулы адекватно описывают напряжённо-деформированное состояние уже существующих в настоящее время конструкций, изготовленных из известных многократно проверенных строительных материалов.

Но строительная наука не стоит на месте, она постоянно развивается. Появляются новые композитные материалы и принципиально иные конструкции. И тогда при использовании старой эмпи-

Нижний предел <Результат эмпирической формулы < Верхний предел

Рис. 7. Ограничение результата эмпирической формулы

рической формулы может быть получен абсолютно неадекватный результат, то есть флуктуация.

Нижний предел и верхний предел, приводимые после эмпирической формулы, позволяют применять эту формулу максимально долгое время для самых разных случаев, появление которых возможно в процессе развития строительства.

Вникнув в теорию построения эмпирических формул, студент сможет понять, что истина конкретна (истина является таковой только при определённых условиях). У каждой строительной конструкции свои особенности работы, то есть свои эмпирические поправочные коэффициенты к базовой теоретической формуле.

Поняв диалектику конкретности истины, студент будет легче ориентироваться в своей будущей деятельности. Двух абсолютно одинаковых строительных объектов не существует. Даже у типовых зданий различаются рабочие характеристики, длина, место подсоединения различных коммуникаций (электроэнергии, водопровода, канализации). Под каждым зданием своя геологическая обстановка (состав грунтов, уровень грунтовых вод), в разных местностях различаются температура воздуха, вес снегового покрова, ветровое давление, солнечная инсоляция, количество осадков и т. д.

Главный принцип работы грамотного инже нера: «мысли глобально, действуй локально». Фундаментальные науки обеспечивают первую часть, а прикладные науки обеспечивают вторую часть этого правила.

Также использование ТО позволяет значительно повысить общее информационное накопление студента. Накопление в системе получения знаний означает получение знаний сверх того объёма, который необходим для непосредственного практического использования в сложившихся в настоящее время видах специализированной узкопрофессиональной деятельности.

История развития мирового научно-технического прогресса показывает, что фундаментальная наука обычно развивается быстрее прикладной науки. Это опережающее развитие создаёт задел для будущего прикладного применения тех фундаментальных знаний, использование которых сегодня не представляется возможным в силу различных причин.

В современной системе качественного высшего образования накопление общих знаний должно значительно превышать тот минимальный объём, который предназначен для непосредственного обеспечения узкой специальности. Таким образом, создаётся задел для будущего профессионального развития и возможность для адаптации к новым условиям изменчивой объективной реальности.

По мнению автора, процесс современного обучения необходимо рассматривать как непрерывный подъём по бесконечной лестнице, ведущей вверх. При таком подъёме к вершинам знаний ТО - это «скоростные эскалаторы», помогающие студенту подняться в своём общем развитии и в своей профессиональной квалификации без непроизводительных затрат времени.

Выводы

-

1. Использование в процессе обучения расчётно-теоретического примера [1, 2] позволяет значительно повысить уровень общей подготовки студентов, а также углубить понимание студентами строительных специальностей специфических особенностей курса строительных конструкций.

-

2. Использование в учебном процессе расчётно-теоретического примера [1,2] при обучении студентов специальностей ПГС и ПСМИиК повысило процент курсовых проектов, сданных в установленные сроки.

-

3. При использовании в процессе обучения авторских учебных пособий [1,2] оптимизируется процесс самостоятельной работы студентов и, таким образом, повышается качество усвоения знаний, в особенности у иногородних студентов, которые не имеют возможности консультироваться с преподавателем постоянно.

Список литературы Комплексное изучение курса «Строительные конструкции» студентами строительных специальностей

- Мусихин В.А. Расчёт и конструирование железобетонной пустотной панели сборного перекрытия: учеб. пособие/В.А. Мусихин. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -70 с.

- Мусихин В.А. Расчёт и конструирование железобетонной ребристой панели сборного перекрытия: учеб. пособие/В.А. Мусихин. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. -79 с.

- Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс: учеб. для вузов/В.Н. Байков, Э.Е. Сиголов. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: Стройиздат, 1991. -767 с.

- Габрусенко В.В. Основы расчёта железобетона в вопросах и ответах: учебное пособие/В.В. Габрусенко. -М.: Изд-вп АСВ, 2002. -104 с.