Комплексное обоснование Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего объекта по подготовке запасов и добыче нефти и газа в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (Восточная Сибирь)

Автор: Шемин Г.Г.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей углеводородов

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые, на базе обширного геолого-геофизического материала, приведены результаты комплексных литолого-стратиграфических, литолого-геохимических, литолого-фациальных, тектонических, палеотектонических, фильтрационно-емкостных и петрофизических исследований, согласно которым все раннее выделенные 11 месторождений нефти и газа в центральной наиболее приподнятой части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области являются составными частями гигантского по запасам нефти и газа Ереминско-Чонского месторождения. Для этого месторождения обосновываются единые тектонические, литолого-фациальные и геохимические условия формирования залежей нефти и газа. Охарактеризованы современные структурные планы месторождения и история их образования. Рассмотрены состав, строение, условия формирования, постседиментационные преобразования и фильтрационно-емкостные свойства всех продуктивных пластов месторождения. Оценены качества проницаемых комплексов, перекрывающих их флюидоупоров месторождения. Изложены методы подсчета запасов углеводородов и охарактеризована их полная структура. Приведены карты прогноза плотностей начальных суммарных ресурсов углеводородов всех продуктивных пластов месторождения

Продуктивный пласт, проницаемый комплекс, флюидоупор, резервуар нефти и газа, ереминско-чонское месторождение, условия формирования месторождения, нефть, газ, конденсат, углеводороды, методы оценки запасов, результаты оценки запасов

Короткий адрес: https://sciup.org/14128854

IDR: 14128854 | УДК: 553.981/982(571.3) | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-1-61-84

Текст научной статьи Комплексное обоснование Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего объекта по подготовке запасов и добыче нефти и газа в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (Восточная Сибирь)

Ереминско-Чонское месторождение расположено в Катангском районе Иркутской области и на сопредельной территории Республики Саха (Якутия). В тектоническом отношении оно приурочено к центральной наиболее приподнятой части Непско-Ботуобинской антеклизы. Согласно нефтегазогеологическому районированию, Ере-минско-Чонское месторождение находится в центре одноименной нефтегазоносной области. Его площадь составляет 26,5 тыс. км2.

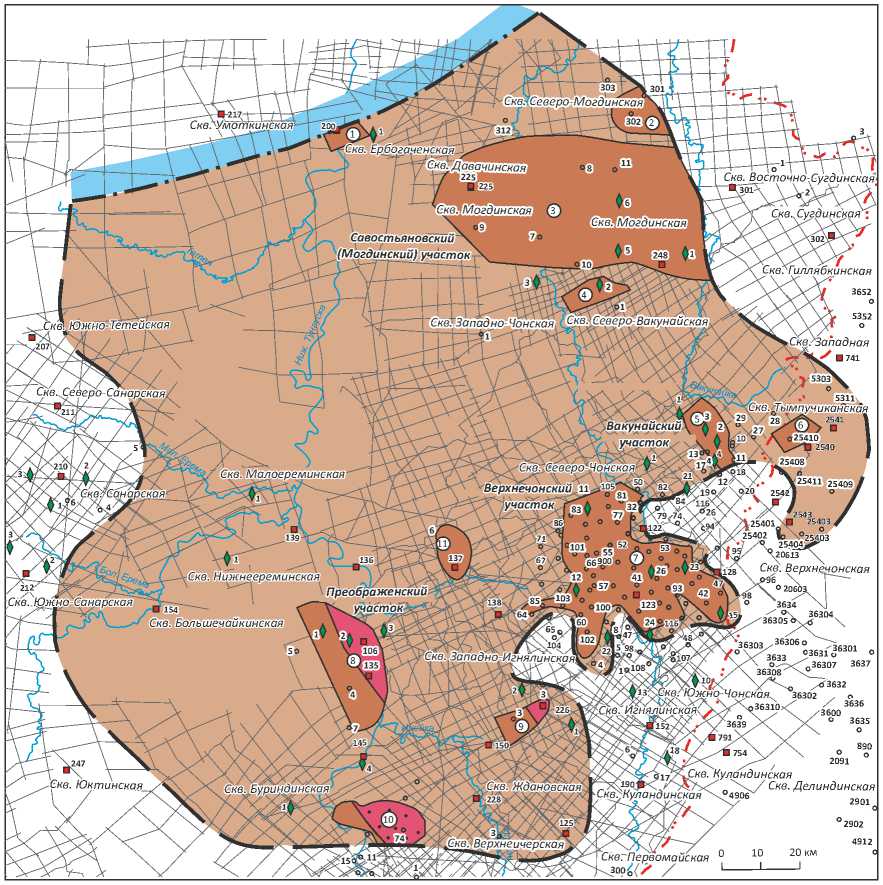

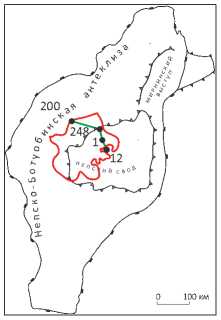

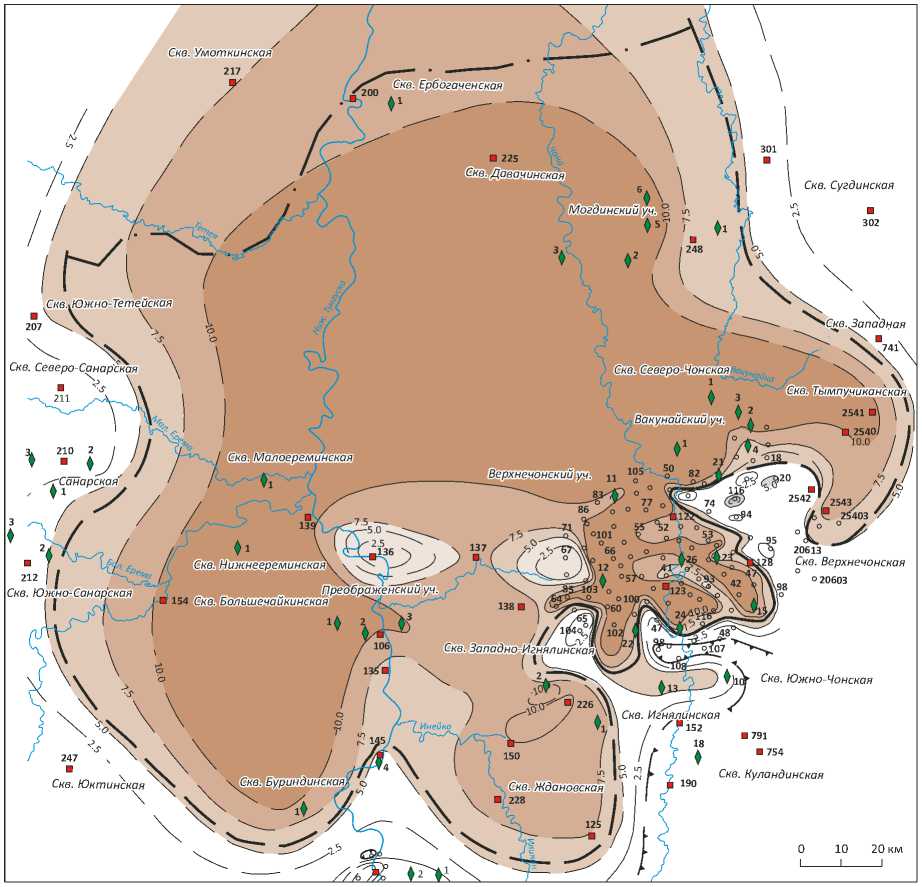

На Ереминско-Чонском месторождении проведены значительные объемы геолого-разведочных работ. Вся его территория покрыта гравиметрической съемкой, большая часть работами методом ЗСБ. Почти вся территория Ереминско-Чонско-го месторождения исследована сейсморазведкой МОВ, сначала в варианте однократного, а начиная с середины 1970-х гг. — многократного МОГТ-профи-лирования. Глубокое бурение началось в 1970-е гг. В настоящее время на на территории месторождения пробурено около 250 глубоких скважин в пределах 17 площадей бурения (рис. 1).

В результате проведения геолого-разведочных работ на территории Ереминско-Чонского месторождения открыто 11 месторождений нефти и газа, содержащих 33 залежи. Извлекаемые запасы УВ на 01.01.2018 г. по категориям А + B + С1 + С2 составляют 1285,6 млн т усл. УВ, из них нефти — 851,7 млн т, газа — 428,1 млрд м3 и конденсата — 5,8 млн т.

Основной объем выполненных геолого-разведочных работ на территории Ереминско-Чонского месторождения был направлен на поиски и разведку залежей нефти и газа в вендском терригенном комплексе. Вышезалегающие венд-нижнекембрий-ские карбонатные отложения, характеризующиеся более высокими перспективами нефтегазоносности, но более сложным строением, обычно исследовались попутно. При бурении и испытании скважин использовались традиционные методы. Бурение горизонтальных стволов скважин и их испытание с применением гидроразрыва пласта практически не проводилось.

В настоящее время вся территория Еремин-ско-Чонского месторождения залицензирована. В его пределах выделено 17 лицензионных участков, принадлежащих 8 недропользователям. Основными из них являются: ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпромнефть-Ангара» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Впервые Ереминско-Чонский объект был выделен и охарактеризован в 1991 г. в рамках только преображенского горизонта в качестве Тетейско-Чон-ской зоны нефтегазонакопления. В дальнейшем продолжалось уточнение строения и выяснение условий формирования всех продуктивных пластов венда и нижнего кембрия этого нефтегазового объекта. Результаты исследований изложены в многочисленных публикациях ([1–3] и др.).

В последние годы компаниями ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть-Ангара» выполнены значительные объемы сейсморазведочных и буровых работ на своих лицензионных участках. В результате приращены значительные запасы УВ-сы-рья, причем не только в преображенском горизонте, но и во всех вышезалегающих: усть-кутском и осинском. То есть как в терригенных пластах В10, В13, так и в карбонатных пластах Б1, Б3–4, Б5, Б12–13 выявлена промышленная нефтегазоносность.

В настоящей статье впервые приведено комплексное обоснование Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения – крупнейшего объекта по подготовке запасов и добыче нефти и газа в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Восточной Сибири.

Как известно, существует множество определений термина «месторождения нефти и газа», которые изложены в работах А.А. Бакирова, И.О. Брода, Н.В. Вассоевича, И.М. Губкина, Н.А. Еременко, А.И. Леворсена, В.Б. Аленина и других исследователей. Большинство из них включает следующие важнейшие элементы: совокупность (группа) залежей нефти и газа или одна залежь [4]; образования залежей нефти и газа контролируются общим элементом недр структурного, литологического и стратиграфического характера ([5] и др.). В некоторых определениях этого понятия имеются следующие дополнения: общность условий формирования залежей нефти и газа, общность в системе их поиска, разведки и эксплуатации и т. д. Ниже приведены результаты выполненных исследований, свидетельствующие о том, что выделенное Ереминско-Чон-ское месторождение полностью соответствует вышеупомянутым определениям месторождения нефти и газа.

Тектоническое строение и условия образования современного структурного плана Ереминско-Чонского месторождения

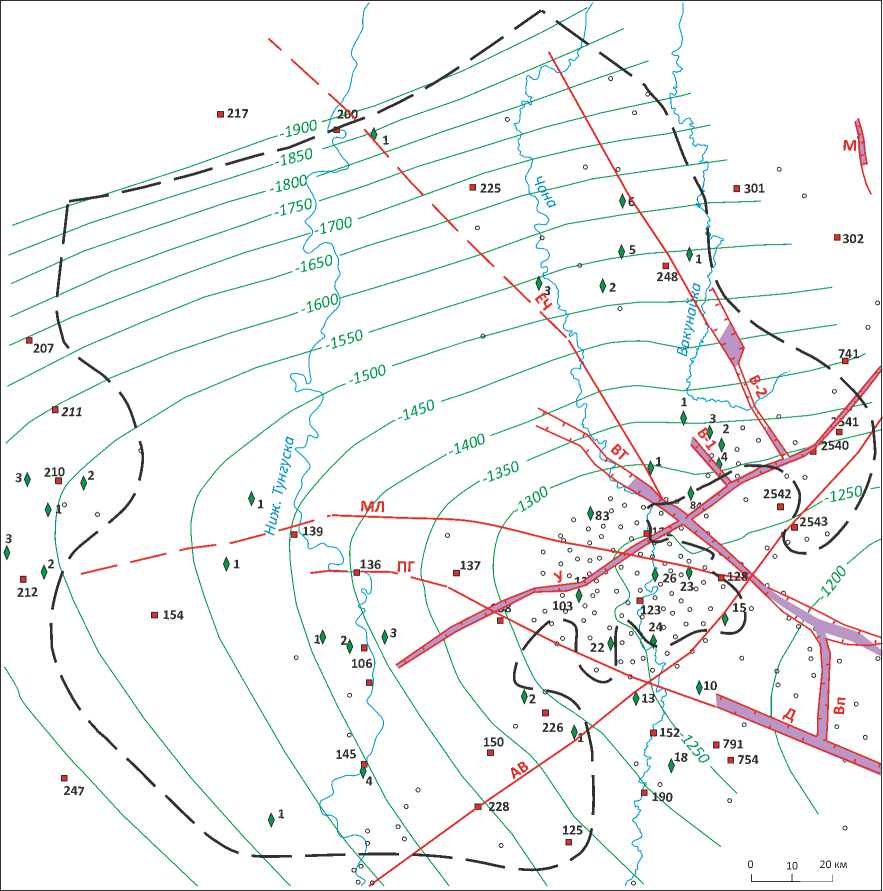

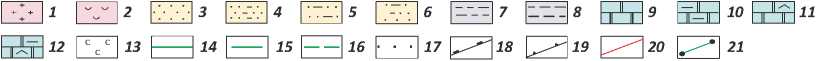

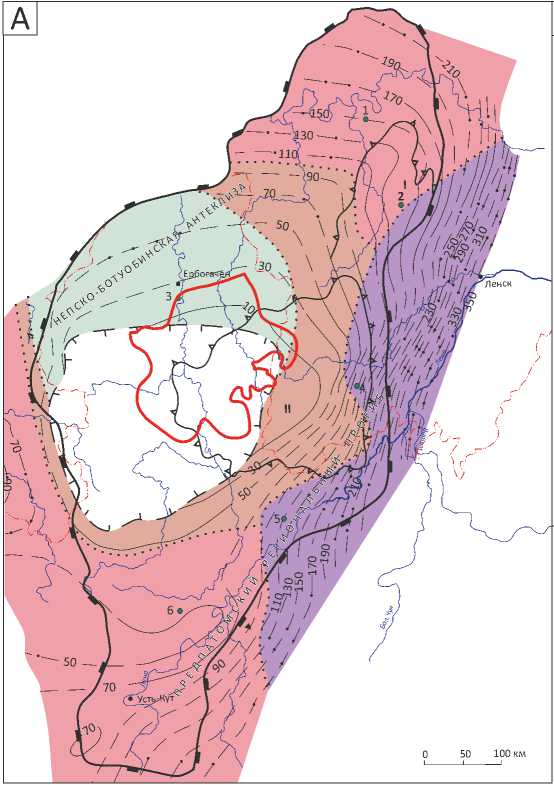

Тектоническое строение и условия образования современного структурного плана Ереминско-Чон-ского месторождения достаточно полно рассмотрены в работах А.В. Мигурского ([6] и др.), Г.Г. Ше-мина ([2] и др.) и других исследователей. Кратко они сводятся к следующему: Ереминско-Чонское месторождение расположено в центральной наиболее приподнятой части Непско-Ботуобинской антеклизы, приуроченной к выступу фундамента, которая включает северо-западную часть Непского свода, осложненную Верхнечонским структурным мысом. В пределах этого объекта существенно сокращена толщина терригенных отложений венда. По кровле всех отмеченных продуктивных пластов месторождение выражено однообразно в виде полукруглой моноклинали с наклоном пород к северу, северо-западу и юго-западу от наиболее приподнятого Верхнечонского структурного мыса (рис. 2).

Дизъюнктивная тектоника на территории Ере-минско-Чонского месторождения проявилась до-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Рис. 1. Схема изученности сейсморазведкой и глубоким бурением Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения

Fig. 1. Coverage diagram of seismic exploration and deep drilling in the Ereminsky-Chonsky oil, gas, and condensate field

226] 1 □ : ] 2 1 1 3 га 4 ш 5 и 6 и 7 5 8□9[

] 10 [

] 11

Скважины ( 1 – 3 ): 1 — параметрические, 2 — поисковые, 3 — разведочные; 4 — сейсморазведочные профили; 5 — Ереминско-Чонское месторождение; границы ( 6 , 7 ): 6 — ВНК, 7 — административная; 8 — ранее выделенные месторождения нефти и газа, в которых выявлено 33 залежи УВ (1 — Ербогаченское, 2 — им. Б. Синявского, 3 — им. Савостьянова, 4 — Северо-Вакунайское, 5 — Вакунайское, 6 — Тымпучиканское, 7 — Верхнечонское, 8 — им. Н. Лисовского, 9 — Игнялинское, 10 — Северо-Даниловское, 11 — им. В.Б. Мазура); залежи УВ ( 9 – 11 ): 9 — нефтяные, 10 — газонефтяные, 11 — нефтегазоконденсатные

Wells (1–3): 1 — stratigraphic, 2 — prospecting, 3 — exploratory; 4 — seismic survey lines; 5 — Ereminsky-Chonsky field; boundaries (6, 7): 6 — WOC, 7 — administrative; 8 — previously identified oil and gas fields, where 33 HC accumulations are found (1 — Erbogachensky, 2 — B. Sinyavsky, 3 — Savostyanov, 4 — North Vakunaisky, 5 — Vakunaisky, 6 — Tympuchikansky, 7 — Verkhnechonsky, 8 — N. Lisovsky, 9 — Ignyalinsky, 10 — North Danilovsky, 11 — Mazur); HC reservoirs (9–11): 9 — oil, 10 — oil and gas, 11 — oil-and-gas condensate статочно интенсивно. Она контрастно выражена семью микрограбенами и четырьмя основными разломами, которые четко выделены на структурных основах всех продуктивных пластов (см. рис. 2).

Трапповый магматизм на Ереминско-Чонском месторождении проявился в существенно меньших масштабах, чем в северо-западной части Сибирской платформы. Его образования здесь составляют около 3 % объема осадочного чехла.

История формирования современных структурных планов Непско-Ботуобинской антеклизы, в центральной наиболее приподнятой части которой расположено Ереминско-Чонское месторождение, рассмотрена во многих работах автора статьи ([2] и др.). История реконструировалась на базе результатов детальной корреляции венд-нижнекем-брийских отложений с учетом факторов, ограничивающих применение метода мощностей.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Структурная карта по кровле пласта В10 Ереминско-Чонского месторождения

Fig. 2. Depth map over В10 layer Top, Ereminsky-Chonsky field

1 — изогипсы по кровле пласта В10 верхнечонского горизонта, м; 2 — микрограбены: В-1 — Вакунайский-1, В-2 — Вакунайский-2, Вп — Верхнепеледуйский, ВТ — Верхнечонско-Талаканский, Д — Делиндинский, М — Мукокинский, У — Усольский; 3 — основные разломы (а — достоверные, б — менее достоверные): ЕЧ — Ербогачено-Чуйский, МЛ — Могинско-Ленский, ПГ — Преображенско-Гадалинский, АВ — Ангаро-Вилюйский.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — structural contours of В10 layer of Verkhnechonsky Horizon, m; 2 — micrograbens: В-1 — Vakunaisky-1, В-2 — Vakunaisky-2, Вп — Verkhnepeleduisky, ВТ — Verkhnechonsko-Talakansky, Д — Delindinsky, М — Mukokinsky, У — Usolsky; 3 — major faults (а — reliable, б — less reliable): ЕЧ — Erbogacheno-Chuisky, МЛ — Moginsko-Lensky, ПГ — Preobrazhensko-Gadalinsky, АВ — Angaro-Vilyuisky

For other Legend items see Fig. 1

Структурные планы Непско-Ботуобинской ан-теклизы и Ереминско-Чонского месторождения в венд-раннепалеозойский период отличались от современных. Северо-западная половина антекли-зы в указанный интервал времени была наиболее приподнятым участком. Она составляла юго-восточную сводовую часть крупнейшей положительной структуры — Катангской палеоантеклизы [7].

В отмеченный период почти вся территория рассматриваемого месторождения располагалась в сводовой части Катангской палеоантеклизы. Лишь наиболее приподнятая юго-восточная его часть находилась в присводовой части антеклизы.

Структурный план рассматриваемой территории в среднем палеозое в целом продолжил унаследованное развитие.

Позднепалеозой-мезозойский период на Сибирской платформе характеризуется высокой тектонической активностью. На границе перми и триаса проявилась плюм-тектоника, выраженная рифто-генезом и формированием крупных прогибов, синеклиз, антеклиз и излиянием огромных объемов cибирских траппов [8]. Происходит формирование Енисей-Хатангского прогиба [9], закладывается и развивается Тунгусская синеклиза. Ее южная часть наложилась на Катангскую палеоантеклизу. В результате активно формируется северо-западный склон Непско-Ботуобинской антеклизы, т. е. начали появляться современные структурные планы Ере-минско-Чонского месторождения.

В послетриасовое время завершилось становление современного структурного плана Непско-Бо-туобинской антеклизы и расположенного на ее территории рассматриваемого месторождения.

Следовательно, на протяжении всей истории формирования Непско-Ботуобинской антеклизы Ереминско-Чонское месторождение существовало как единый тектонический объект, приуроченный к выступу фундамента, на территории которого существенно сокращены толщины терригенных отложений венда. Этот объект имел весьма благоприятные условия для накопления залежей нефти и газа.

Комплексная литолого-фациальная характеристика продуктивных пластов и оценка качества флюидоупоров Ереминско-Чонского месторождения

В венд-нижнекембрийских отложениях Ере-минско-Чонского месторождения выделено восемь продуктивных пластов, шесть из них (Б1, Б3–4 Б5, Б12–13) в карбонатном и два (В10, В13) в терригенных комплексах (рис. 3). Все они имели благоприятные литолого-фациальные условия для формирования залежей нефти и газа, обеспечив их промышленную нефтегазоносность только в пределах Еремин-ско-Чонского месторождения южной части Сибирской платформы. Полная характеристика этих пластов приведена в монографиях [2, 3]. Кратко изложим результаты их многоплановых исследований: литологического состава, строения, условий образования, постседиментационных преобразований, оценки качества коллекторов и перекрывающих пластов-флюидоупоров.

Продуктивные пласты Б12–13

Пласты Б12–13 разделены доломитовой перемычкой толщиной до 5 м и имеют общий перекрывающий флюидоупор, т. е. они являются единым резервуаром. Поэтому сначала приведена их автономная литолого-фациальная характеристика, а затем выполнена единая оценка качества их коллекторов, а также подстилающего тирского и перекрывающего катангского флюидоупоров.

Пласт Б12 (преображенский горизонт) залегает в основании катангской свиты и распространен повсеместно. Толщина его обычно изменяется от 18 до

22 м. Сложен преимущественно доломитами. Среди них выделяется три основных генетических типа: хемогенный, органогенный (микрофитолитовый) и органогенно-обломочный [10].

Хемогенный тип повсеместно распространен и представлен зернистыми доломитами, на долю которых приходится в среднем 10–40 % толщины пласта. В отложениях этого типа отмечается постоянная примесь глинистого материала и ангидрита. Микрофитолитовый тип доломитов также повсеместно распространен на рассматриваемом месторождении и по соотношению в разрезе (50–70 %, редко 70–90 %) преобладает над хемогенным. Для него характерно низкое содержание глинистого материала и ангидрита (до 2 %). Органогенно-обломочный тип представлен продуктами разрушения хемогенных и органогенных доломитов.

По соотношению в разрезах отмеченных генетических типов доломитов, степени их глинизации и сульфатности доломиты в пределах Еремин-ско-Чонского месторождения подразделяются на 2 типа. Первый тип в основном представлен микро-фитолитовыми (> 70 %) и органогенно-обломочными (15–25 %) доломитами, содержащими небольшую примесь глинистого и сульфатного материала. Второй сложен преимущественно микрофитолито-выми (40–70 %) и органогенно-обломочными (10– 20 %) доломитами. Хемогенная составляющая в нем несколько увеличена (10–20 %).

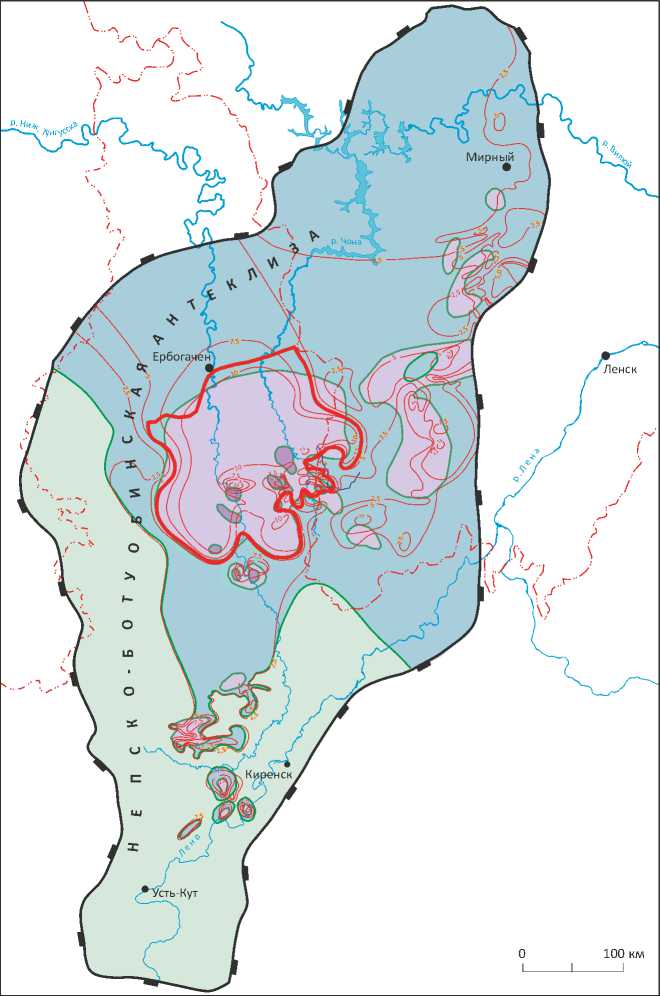

Выяснение условий формирования отложений пласта Б12 выполнено по методике В.Д. Ильина и Н.К. Фортунатовой [11]. С учетом специфических условий образования древних карбонатных формаций, можно следующим образом представить условия его формирования на территории Еремин-ско-Чонского месторождения. Повсеместное распространение первого и второго типов разрезов на месторождении и низкое содержание в них глинистого и сульфатного материала позволяют сделать вывод, что отложения пласта Б12 на его территории образовались в основном в условиях внутришель-фовой отмели, а на отдельных локальных участках в виде органогенных банок (рис. 4).

На территории месторождения породы пласта Б12 преобразованы вторичными процессами. Среди процессов, положительно влияющих на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, наиболее проявлены перекристаллизация, тре-щинообразование и частично выщелачивание. По скважинным данным они интенсивно отмечались в центральной части месторождения в виде полосы шириной 40–50 км, простирающейся в субширотном направлении от Санарской до Верхнечонской площади. Вторичные процессы, отрицательно влияющие на качество коллекторов пласта Б12, также протекали, но с меньшей интенсивностью.

Пласт Б13 (ербогаченский горизонт) выделен в сокращенном стратиграфическом объеме тирской свиты, непосредственно залегающей под преобра-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

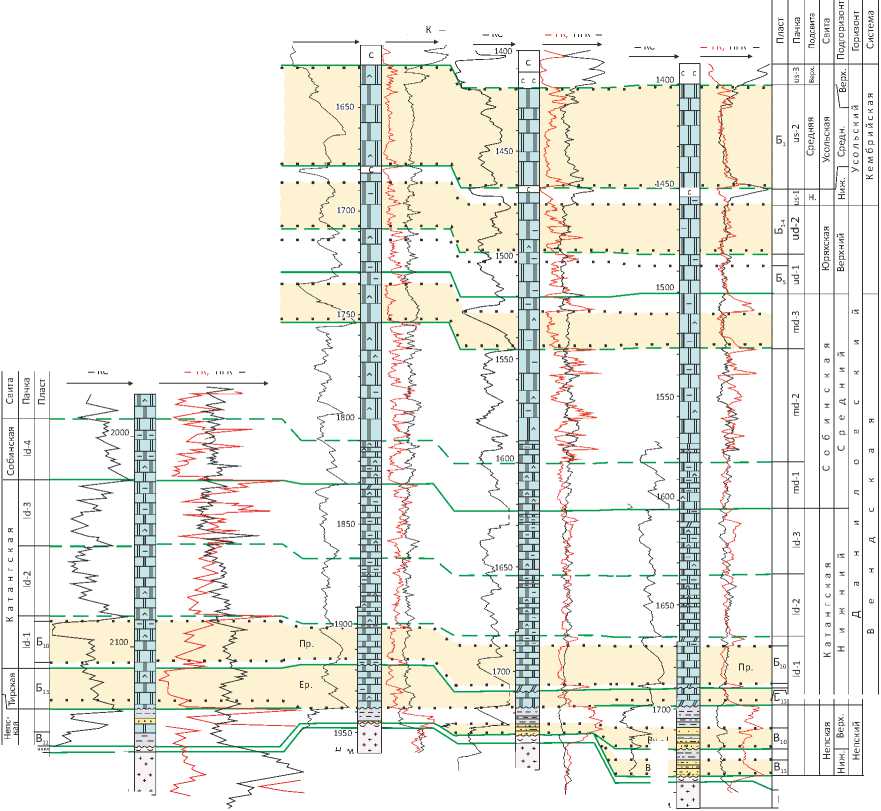

Рис. 3. Стратиграфическое положение продуктивных пластов в венд-нижнекембрийских отложениях Ереминско-Чонского месторождения

Fig. 3. Stratigraphic context of reservoirs in the Vendian-Lower Cambrian deposits, Ereminsky-Chonsky field

Скв. Вакунайская-1

Скв. Могдинская-248

Скв. Вакунайская-12

КС

ГК, НГК

КС

ГК, НГК

КС

ГК, НГК

КС

ГК, НГК

Схема расположения корреляционного профиля

Б

В

В

H , м

В

Вч - I

H , м

Вч -II

H , м

Породы фундамента

Кора выветривания

Породы фундамента

Скв. Ербогаченская-200

H , м

Породы ( 1 – 13 ): 1 — фундамента, 2 — коры выветривания, 3 — песчаники, 4 — песчаники алевритистые, 5 — песчаники глинистые, 6 — песчаники глинистые и алевритистые, 7 — алевролиты глинистые, 8 — глины алевритистые, 9 — карбонаты, 10 — карбонаты глинистые, 11 — карбонаты ангидритистые, 12 — карбонаты глинистые и ангидритистые, 13 — каменная соль; границы ( 14 – 20 ): 14 — свит, 15 — подсвит, 16 — пачек, 17 — продуктивных пластов, 18 — Непско-Ботуобинской антеклизы, 19 — Непского свода и Мирнинского выступа, 20 — Ереминско-Чонского месторождения; 21 — положение корреляционного профиля

Rocks (1–13): 1 — Basement, 2 — weathering crust, 3 — sandstone, 4 — silty sandstone, 5 — argillaceous sandstone, 6 — argillaceous and silty sandstone, 7 — argillaceous siltstone, 8 — silty clay, 9 — carbonate, 10 — argillaceous carbonate, 11 — anhydritic carbonate, 12 — argillaceous and anhydritic carbonate, 13 — rock salt; boundaries (14–20): 14 — formation, 15 — subformation, 16 — bedset, 17 — reservoir, 18 — Nepsky-Botuobinsky Anteclise, 19 — Nepsky Arch and Mirninsky Uplift, 20 — Ereminsky-Chonsky field; 21 — position of correlation line женским горизонтом (см. рис. 3). Он распространен лишь в северной половине Ереминско-Чонского месторождения и слабо изучен бурением. Его толщина изменяется от 7–10 до 25 м.

Пласт представлен преимущественно доломитами микро- и тонкозернистыми послойно анги-дритистыми с незначительной примесью глинистого материала. В нижней части пласта доминируют хемогенные и биохемогенные доломиты, обога- щенные органогенными остатками (до 25 % объема пород). Вверх по разрезу они замещаются доломитами со строматолитовой структурой, послойно обогащенными магнезитом. Верхняя половина пласта сложена доломитами послойно микрофито-литовыми, обломочными, иногда глинистыми. По предварительным данным, отложения пласта, как и вышерассмотренного, на большей части его распространения сформировались в условиях внутри-шельфовой отмели.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Рис. 4. Карта фациальной зональности и эффективных толщин пласта Б12 (преображенский горизонт) Непско-Ботуобинской антеклизы

Fig. 4. Map of facies zonation and net thickness of Б12 reservoir (Preobrazhensky Horizon), Nepsky-Botuobinsky Anteclise

Области осадконакопления ( 1 – 4 ): 1 — приливно-отливные равнины (преимущественно хемогенные зоны), 2 — мелководный шельф (хемогенно-биогенные зоны), З — внутришельфовые отмели (преимущественно биогенные зоны), 4 — банки (биогенные зоны); границы ( 5 – 7 ): 5 — фациальных зон, 6 — административные, 7 — Непско-Ботуобинской антеклизы; 8 — изопахиты коллекторов пласта Б12 (преображенский горизонт), м; 9 — Ереминско-Чонское месторождение

Areas of sedimentation ( 1 – 4 ): 1 — tidal plains (mainly chemogenic zones), 2 — shallow-water shelf (chemogenic-biogenic zones), З — intra-shelf mudflats (mainly biogenic zones), 4 — banks (biogenic zones); boundaries ( 5 – 7 ): 5 — facies zones, 6 — administrative, 7 — Nepsky-Botuobinsky Anteclise; 8 — isopach of Б12 reservoirs (Preobrazhensky Horizon), m; 9 — Ereminsky-Chonsky field

Органогенный состав пород пластов Б12–13 в пределах Ереминско-Чонского месторождения и высокая степень их преобразованности постседиментационными процессами обеспечили почти повсеместное распространение вторичных коллекторов на его территории. Толщина их изменяется от нескольких до 25 м, на большей части территории — от 10 до 20 м (рис. 5, табл. 1).

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов пластов характеризуются следующими показателями: открытая пористость изменяется от 7 до

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 5. Емкостная модель пласта Б12 (преображенский горизонт) Ереминско-Чонского месторождения

Fig. 5. Б12 reservoir (Preobrazhensky Horizon) capacity model, Ereminsky-Chonsky field

20 %, межзерновая проницаемость — от 0,25 · 10–3 до 300 · 10–3 мкм2. Распределение открытой пористости и проницаемости по площади месторождения в целом сходное с таковым для коллекторов пластов Б12–13. Характерной особенностью строения коллекторов этих пластов является региональная выдержанность их толщин и фильтрационно-емкостных свойств по площади месторождения.

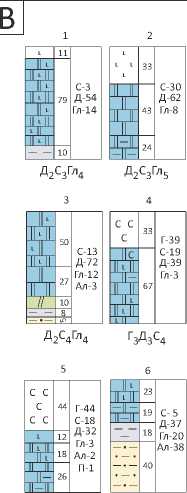

Тирский флюидоупор, залегающий стратиграфически ниже рассматриваемых пластов, в пределах Ереминско-Чонского месторождения распространен ограниченно. Он развит лишь в северо-восточной его части, где обладает низкими экранирующими свойствами. На большей части территории Ереминско-Чонского месторождения он отсутствует [2] (рис. 6).

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Табл. 1. Характеристика коллекторов и результаты испытания осинского (пласт Б1), усть-кутского (пласты Б3–4, Б5), преображенского, ербогаченского (пласты Б12–13) и верхнечонского (пласты В10, В13) горизонтов Ереминско-Чонского месторождения

Tab. 1. Properties of reservoirs and results of testing of Osinsky (Б1 Unit), Ust-Kutsky (Б3–4, Б5 units), Preobrazhensky, Erbogachensky (Б12–13 units), and Verkhnechonsky (В10, В13 units) horizons of the Ereminsky-Chonsky field

|

Пласт |

Глубина, м |

Толщина коллектора, м |

Пористость коллектора, % |

Проницаемость коллектора, n ∙ 10–3 мкм2 |

Тип коллектора |

Результаты испытания: нефть, м3/сут, конденсат, м3/сут, газ, тыс. м3/сут |

|

Б 1 |

От 1300 до 1850, среднее 1550 |

От 1–2 до 35, преимущественно от 3–5 до 15 |

От 7 до 25, преимущественно от 8 до 13 |

От 0,5 до 160, преимущественно от 3 до 20 |

Каверно-поровый, поровый, трещинно-каверно-поровый |

Нефть от 0,4 до 565, преимущественно от 2 до 10. Газ от 1 до 119, преимущественно от 10 до 50. Конденсат от 2 до 5 |

|

Б 3–4 |

От 1350 до 1900, среднее 1600 |

От 1–2 до 20, преимущественно от 2–3 до 10 |

От 7 до 20, преимущественно от 8 до 14 |

От 0,5 до 50, преимущественно от 0,5 до 10 |

Поровый, трещинно-поровый и трещинно-каверно-поровый |

Нефть от 0,3 до 32,7, преимущественно от 2 до 15. Газ от 1 до 68,2, преимущественно от 3 до 30. Конденсат от 0,2 до 4,7 |

|

Б 5 |

От 1400 до 1950, среднее 1650 |

От 1–2 до 15, преимущественно от 2–3 до 7 |

От 7 до 20, преимущественно от 7 до 14 |

От 0,5 до 30, преимущественно от 0,5 до 5 |

Каверно-поровый, порово-трещинно-каверновый |

Нефть от 0,8 до 165, преимущественно от 2 до 5. Газ от 3 до 173, преимущественно от 5 до 20. Конденсат от 0,5 до 2,1 |

|

Б 12–13 |

От 1550 до 2100, среднее 1850 |

От 2 до 25, преимущественно от 10 до 20 |

От 7 до 20, преимущественно от 8 до 12 |

От 0,25 до 300, преимущественно от 0,25 до 5 |

Поровый, порово-трещинный |

Нефть от 0,2 до 29.8, преимущественно от 1 до 10. Газ от 1 до 150, преимущественно от 2 до 30,4. Конденсат от 0,2 до 46,5 |

|

В 10 |

От 1570 до 1750, среднее 1650 |

От 2 до 20, преимущественно от 2 до 6 |

От 8 до 25, преимущественно от 10 до 18 |

От 5 до 200, преимущественно от 10 до 100 |

Гранулярный |

Нефть от 1,3 до 200, преимущественно от 5 до 40. Газ от 1,5 до 450, преимущественно от 20 до 100. Конденсат от 1,8 до 9,2 |

|

В 13 |

От 1570 до 1770, среднее 1670 |

От 2 до 20, преимущественно от 3 до 10 |

От 8 до 20, преимущественно от 8 до 15 |

От 5 до 400, преимущественно от 5 до 50 |

Гранулярный |

Нефть от 0,2 до 150, преимущественно от 10 до 60. Газ от 1 до 150, преимущественно от 2 до 30. Конденсат от 2 до 7,3 |

Примечание . Испытание пластов осуществлялось без бурения горизонтальных скважин и без гидроразрыва пласта. На выступах фундамента фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пластов резко улучшаются. В этих участках дебиты нефти в них возрастают до нескольких сотен метров кубических в сутки. Подобная ситуация отмечена на Даниловском выступе фундамента.

Note . Formation testing was carried out without horizontal hole drilling and fracturing. Reservoir properties of carbonate layers considerably improve on the basement benches. In these areas, oil flowrates increase up to hundreds of cubic metres per day. Similar situation is reported for the Danilovsky basement bench.

Катангский флюидоупор, перекрывающий пласты, повсеместно распространен в пределах месторождения. Толщина его изменяется от 60 до 75 м. Состав флюидоупора глинисто-сульфатно-карбо-натный. Его качество обычно среднее.

Продуктивный пласт Б5

Пласт Б5 включает нижнюю половину тэтэрской свиты и распространен на всей территории Еремин-ско-Чонского месторождения. Его толщина изменяется от 18 до 25 м. Пласт перекрыт глинисто-суль-фатно-карбонатными породами толщиной 5–15 м, которые отделяют его от вышезалегающих пластов Б3–4. Представлен преимущественно доломита- ми (на 80–90 % толщины пласта). Среди них доминируют органогенные, реже встречаются зернистые и спорадично — обломочные разновидности.

По генетическим признакам и структурным особенностям ведущее место в разрезах пласта занимают водорослевые доломиты, в виде прослоев — микрофитолитовые. Органогенные породы составляют 40–50 % толщины пласта.

В раннетэтэрское время, в период формирования отложений пласта Б5, на территории месторождения осадконакопление происходило в морских условиях, в обстановках внутришельфовой отмели и мелководного шельфа [2, 3]. В условиях

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 6. Карта прогноза качества тирского флюидоупора, подстилающего пласт Б12

(преображенский горизонт) Непско-Ботуобинской антеклизы (A), и колонки типовых разрезов (B)

Fig. 6. Map of predicted quality of Tirsky impermeable bed underlying Б12 reservoir (Preobrazhensky Horizon) in the Nepsky-Botuobinsky Anteclise (A), and type section columns (B)

Г 2 Д 3 С 4 Ал 3 Д 3 Гл 4 С 5

CC

CCC

7 5

Литологические компоненты разреза : Ал — алевролитовая, Гл — глинистая, И — известковая, Д — доломитовая, С — сульфатная, Г — галитовая; содержание компонентов, % : 1 — 100–76; 2 — 75–51; 3 — 50–26; 4 — 25–11; 5 — 10–1.

Контуры пликативных структур ( 1 , 2 ): 1 — надпорядковых (антеклиз), 2 — положительных I порядка (сводов, выступов); границы ( 3 , 4 ): 3 — территории распространения флюидоупоров, 4 — изопахиты флюидоупоров (а — достоверные, б — менее достоверные, в — предполагаемые), м; колонки типовых разрезов экранирующих горизонтов ( 5 – 7 ): 5 — номер типового разреза, 6 — породы и процент их содержания в разрезе, 7 — содержание литологических компонентов разреза; породы в колонках типовых разрезов ( 8 – 15 ): 8 — алевролит песчанистый, 9 — аргиллит, 10 — мергель доломитовый, 11 — соль (галит), 12 — доломит, 13 — доломит ангидритовый, 14 — доломит соленосный, 15 — ангидрит; качества флюи-доупоров ( 16 – 19 ): 16 — весьма высокое, 17 — высокое, 18 — среднее, 19 — низкое; 20 — границы зон распространения различного качества экранирующих горизонтов; 21 — положительные структуры I порядка (I — Мирнинский выступ, II — Непский свод); 22 — типовые разрезы (1 — скв. Сюльдюкарская-1, 2 – скв. Тас-Юряхская-555, 3 — скв. Ербогаченская-200, 4 — скв. Талаканская-808, 5 — скв. Ичерская-189, 6 — скв. Северо-Марковская-3).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

Lithological components of the section : Ал — siltstone, Гл — argillaceous, И — calcareous, Д — dolomitic, С — sulphate, Г — halite; component content, % : 1 — 100–76; 2 — 75–51; 3 — 50–26; 4 — 25–11; 5 — 10–1.

Outlines of fold structures ( 1 , 2 ): 1 — super-order (anteclises), 2 — I-st order positive (arches, uplifts); boundaries ( 3 , 4 ): 3 — territory of impermeable bed occurrence, 4 — isopach of impermeable bed (а — reliable, б — less reliable, в — supposed), m; type section columns of sealing horizons ( 5 – 7 ): 5 — type section number, 6 — rocks and their percentage in the section, 7 — content of lithological components in the section; rocks in type section columns ( 8 – 15 ): 8 — sandy siltstone, 9 — claystone, 10 — dolomitic marl, 11 — salt (halite), 12 — dolomite, 13 — anhydritic dolomite, 14 — salt-bearing dolomite, 15 — anhydrite; quality of impermeable bed ( 16 – 19 ): 16 — rather high, 17 — high, 18 — medium, 19 — low; 20 — boundaries of zones having different quality of sealing horizons; 21 — I-st order positive structures (I — Mirninsky uplift, II — Nepsky arch); 22 — type sections (1 — Soldyukarsky-1 well, 2 – Tas-Yuryuakhsky-555 well, 3 — Erbogachensky-200 well, 4 — Talakansky-808 well, 5 — Ichersky-189 well, 6 — North Markovsky-3 well).

For other Legend items see Fig. 4

внутришельфовой отмели осадки накапливались в его юго-западной и центральной частях. В обстановке мелководного шельфа осадконакопление происходило на северном и северо-восточном окраинных участках Ереминско-Чонского месторождения. В их пределах накапливались хемогенные, органогенные и органогенно-обломочные осадки.

Породы пласта Б5 подверглись перекристаллизации, доломитизации, выщелачиванию и га-литизации [2]. Перекристаллизация достаточно интенсивно проявилась на всей территории месторождения. Повсеместно и интенсивно породы пласта испытали доломитизацию. Этот процесс привел к частичной, а прослоями и к полной ликвидации водорослевых структур, образовав доломиты замещения. Породы пласта интенсивно затронуты процессом выщелачивания.

Коллекторы пласта Б5 на территории Еремин-ско-Чонского месторождения имеют очаговое распространение и толщину от 1–2 до 15 м. Наибольшие их значения (7,5–15 м) закартированы в южной части месторождения, средние значения (5–7 м) — в центральной его части и минимальные (менее 5 м) — по его краям. Открытая пористость коллекторов изменяется от 7 до 20 %, проницаемость — от 0,5 · 10–3 до 30 · 10–3мкм2 (см. табл. 1).

Флюидоупором пласта является карбонатно-глинисто-ангидритовая перемычка толщиной 7–15 м, отделяющая его от вышезалегающих пластов Б3–4. Его качество оценивается как среднее и пониженное.

Продуктивные пласты Б3–4

Пласты Б3–4 охватывают верхнюю половину тэтэрской свиты. Толщина их изменяется от 20 до 25 м. Представлены микрофитолитами, органогенно-обломочными и хемогенными доломитами с прослоями небольшой толщины онколито-оолитовых и водорослевых отложений.

В позднетэтэрское время, в период образования пластов Б3–4, на рассматриваемой территории осадконакопление происходило в морских условиях, в обстановке внутришельфовой отмели. Здесь, в условиях периодического колебания уровня моря, накапливались как хемогенные доломитовые илы, так и органогенные, а также органогенно-обломочные осадки [2].

Породы пластов Б3–4 подверглись перекристаллизации, выщелачиванию, галитизации и ан-гидритизации. Перекристаллизация проявилась участками в виде пятнообразных скоплений зерен доломита. Весьма неравномерно и в целом незначительно породы пластов затронуты выщелачиванием. Процесс галитизации в породах проявился также незначительно и обычно равномерно по разрезу.

Коллекторы пластов Ереминско-Чонского месторождения имеют очаговое распространение. Их толщина изменяется от 1–2 до 20 м, преимуще- ственно от 2–3 до 10 м. Наибольшие значения толщин (7,5–20 м) прогнозируются на трех участках, территориально совпадающих в пределах месторождения с повышенными толщинами коллекторов вышеописанного пласта Б5. Открытая пористость коллекторов изменяется от 7 до 20 %, проницаемость — от 0,5 ∙ 10–3до 50 · 10–3 мкм2 (см. табл. 1).

Продуктивный пласт Б1

Пласт Б1 выделяется в объеме среднеусольской подсвиты карбонатного состава, он повсеместно распространен в пределах Ереминско-Чонского месторождения. Толщина его изменяется от 40 до 70 м. Перекрывают пласт карбонатно-галогенные породы верхнеусольской подсвиты.

Литологический состав и строение пласта Б1 весьма разнообразны. В большинстве разрезов в его составе велика роль известняков водорослевых с прослоями органогенно-обломочных, оолито-онколитовых и хемогенных разностей.

По структурным особенностям и вещественному составу пород пласт неоднороден и обычно представлен одно- и двухчленным строением. При одночленном строении он сложен в одних случаях преимущественно известняками (Санарская площадь), в других — доломитами (Преображенская, Могдинская площади). При двухчленном строении пласт подразделяется на две пачки. В одних разрезах нижняя пачка представлена водорослевыми известняками с прослоями доломитов, а верхняя пачка — доломитами, нередко в сочетании с глинистыми известняками, в других, наоборот, — нижняя часть доломитовая, верхняя — известняковая.

В среднеусольское время на рассматриваемой территории осадконакопление происходило в морских условиях, в обстановке внутришельфовой отмели [2]. Здесь накапливались как органогенные и органогенно-обломочные осадки, так и хемогенные илы.

Породы пласта Б1 испытали интенсивную перекристаллизацию, неоднородную доломитизацию, выщелачивание, засолонение, локальную сульфа-тизацию и окремнение. Наиболее существенное положительное влияние на формирование пласта оказали процессы выщелачивания, доломитизации и перекристаллизации. Ухудшение качества коллекторов обусловлено в основном засолонением, в меньшей мере — сульфатизацией.

Коллекторы пласта имеют очаговое распространение. Их толщина изменяется от нескольких до 35 м. На большей части месторождения ее значения составляют 10–15 м. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов варьируют в широких пределах. Их открытая пористость колеблется от 7 до 25 %, проницаемость — от 0,5 ∙ 10–3 до 160 ∙ 10–3мкм2.

Флюидоупором пласта Б1 является верхнеусольская подсвита, сложенная галогенно-карбо-натными породами толщиной 300–600 м. Качество флюидоупора весьма высокое.

Продуктивный пласт В13

Пласт В13 включает нижнюю, преимущественно песчаную часть нижненепской подсвиты, залегающую в основании осадочного чехла на породах фундамента. Он распространен весьма ограниченно в пределах Ереминско-Чонского месторождения, охватывая только юго-восточную его часть. Толщина пласта изменяется от нескольких до 25 м. Наибольшие ее значения отмечаются на крайнем юго-востоке месторождения. В северо-западном направлении они постепенно уменьшаются вплоть до полного выклинивания пласта.

Отложения пласта образовались в ранневендскую эпоху формирования осадочного чехла Сибирской платформы в условиях прибрежной равнины, временами заливаемой морем [2].

Коллекторы пласта В13 развиты только в юго-восточной части месторождения. Их толщина изменяется от 2 до 20 м. Пористость коллекторов варьирует от 8 до 20 %, межзерновая проницаемость — от 5 ∙ 10–3 до 400 ∙ 10–3 мкм2 (см. табл. 1).

Флюидоупором пласта В13 являются глинистые образования средней и верхней частей нижне-непской подсвиты, толщина которой изменяется от 5 до 15 м. Его качество пониженное и низкое.

Продуктивный пласт В10

Пласт В10 соответствует нижней, в основном песчаной части верхненепской подсвиты, распространенной на территории месторождения. Сложен преимущественно песчаными отложениями. Его толщина в юго-восточной части месторождения обычно изменяется от 10 до 25 м, а на остальной большей его части — не превышает 1–3 м. Отложения пласта В10 образовались в условиях прибрежной равнины, временами заливавшейся морем [2].

Коллекторы пласта В10 повсеместно распространены лишь в юго-восточной части Еремин-ско-Чонского месторождения. Их толщина варьирует от 2 до 20 м. На остальной существенно большей части месторождения коллекторы распространены очагово и их толщина, по-видимому, не превышает 1–2 м. Пористость коллекторов изменяется от 8 до 25 %, проницаемость — от 5 ∙ 10–3 до 200 ∙ 10–3 мкм2 (см. табл. 1).

Флюидоупором пласта В10 являются преимущественно глинистые отложения верхненепской подсвиты, которые распространены на всей территории месторождения. Его толщина изменяется от 10 до 30 м. Качество флюидоупора высокое и среднее, а в северо-западной окраинной части месторождения — пониженное.

Следовательно, карбонатные продуктивные пласты Ереминско-Чонского месторождения сложе- ны преимущественно доломитами, среди которых выделяется три генетических типа: хемогенный, органогенный (микрофитолитовый) и органогенно-обломочный, причем наиболее широко в них распространены два последних типа. В этих типах активно проявились процессы перекристаллизации, выщелачивания и доломитизации, сформировавшие вторичные коллекторы порового, поро-во-каверного и порово-каверно-трещинного типов. Качество коллекторов ухудшилось за счет процессов засолонения, сульфатизация и окремнения.

Терригенные продуктивные пласты представлены преимущественно песчаниками, имеющими гранулярный тип коллекторов.

Продуктивные пласты Ереминско-Чонского месторождения образованы в благоприятных литолого-фациальных условиях. Карбонатные пласты накапливались в условиях мелководного шельфа и внутришельфовой отмели, а терригенные — прибрежных равнин, временами заливавшихся морем.

Флюидоупоры, перекрывающие продуктивные пласты Ереминско-Чонского месторождения, участками отсутствуют или имеют низкое качество. Лишь верхнеусольский галогенно-карбонатный флюидоупор, перекрывающий в целом венд-ниж-некембрийский продуктивный комплекс, характеризуется высоким качеством. Низкое качество флюидоупоров и значительное проявление ди-зьюнктивной тектоники обусловили перетоки УВ внутри этого комплекса. Таким образом, этот комплекс месторождения представляет единую гидродинамическую систему, характерную только для этого месторождения в южной части Сибирской платформы.

Геохимические условия образования Ереминско-Чонского месторождения

В пределах Непско-Ботуобинской антекли-зы, на которой расположено Ереминско-Чонское месторождение, и смежной территории Предпа-томского прогиба, являющегося крупной зоной нефтегазообразования, выполнены значительные объемы геохимических исследований рифейских, вендских терригенных и верхневенд-нижнекем-брийских карбонатных отложений, результаты которых отражены во многих публикациях ([12] и др.). В них рассмотрены закономерности распределения ОВ, его катагенетические преобразования и нефтегазогенерационный потенциал. Сделаны выводы, что наибольшим нефтегазогенерационным потенциалом обладают рифейские отложения, существенно меньшим — породы терригенного венда и подсолевого карбонатного комплекса, причем интенсивность эмиграции жидких битумоидов и генерации газообразных УВ по площади региона проявилась достаточно закономерно. Максимальные показатели отмечались в Предпатомском прогибе, значительно меньшие — на юго-восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы и наименьшие — в центральной наиболее приподнятой ее части.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Миграция УВ из отмеченных зон в центральную, наиболее приподнятую часть антеклизы, где расположено Ереминско-Чонское месторождение, в основном контролировалась палеоструктурным планом и качеством флюидоупоров. Выделяется три основных этапа миграции УВ: венд-раннепалео-зойский, среднепалеозойский и позднепалео-зой-мезозойский.

На венд-раннепалеозойском этапе, в период наиболее интенсивной миграции УВ из зон неф-тегазообразования в зоны нефтегазонакопления, структурные планы значительно отличались от современных. Крупной зоной нефтегазонакопления в то время были центральная и северо-западная части Непско-Ботуобинской антеклизы, в которых расположено Ереминско-Чонское месторождение. На отмеченных территориях происходила аккумуляция УВ как из местных источников, так и из расположенных в пределах Предпатомского прогиба. Залежи УВ формировались в основном в литологических ловушках, поскольку антиклинальные поднятия появились позже, причем на ограниченной территории. При этом литологические ловушки имели иное пространственное положение, чем в современную геологическую эпоху [2].

Кроме описанной латеральной миграции УВ в венде и раннем палеозое, а также в последующие периоды в больших масштабах происходил их вертикальный переток из рифейских отложений в вендские терригенные резервуары, а из последних — в вышезалегающие подсолевые карбонатные, поскольку между этими образованиями участками флюидоупоры отсутствовали или имели низкое качество.

Переток УВ из терригенных отложений в карбонатные в больших масштабах прогнозируется только в центральной и северо-западной частях Непско-Ботуобинской антеклизы. В отмеченных частях структуры предполагается активная вертикальная миграция УВ, причем нефти [2].

Структурный план рассматриваемой территории в среднепалеозойский этап миграции УВ в целом продолжил унаследованное развитие.

Заключительный позднепалеозой-мезозой-ский этап нефтегазообразования в пределах Ере-минско-Чонского месторождения связан со становлением Тунгусской синеклизы. Южная часть этой структуры наложилась на Катангскую палеосинеклизу. В результате начал активно формироваться северо-западный склон Непско-Ботуобинской антеклизы.

В соответствии с отмеченными тектоническими преобразованиями началась дополнительная миграция УВ из южного борта Тунгусской синеклизы в центральную наиболее приподнятую часть Непско-Ботуобинской антеклизы, где расположено Ереминско-Чонское месторождение.

Следовательно, на протяжении всего фанеро-зойского периода осуществлялась латеральная и вертикальная миграция УВ из Предпатомского прогиба и смежной территории Непско-Ботуобинской антеклизы в пределы Ереминско-Чонского месторождения, а с позднепалеозой-мезозойского — и из южной части Тунгусской синеклизы. Учитывая, что флюидоупоры между продуктивными пластами имели низкое качество, создались благоприятные условия для формирования в них залежей УВ. Их сохранность обеспечил верхнеусольский флюи-доупор высокого качества, повсеместно перекрывающий весь венд-нижнекембрийский подсолевой комплекс.

Методика и результаты оценки запасов и ресурсов нефти, газа и конденсата Ереминско-Чонского месторождения

Список литературы Комплексное обоснование Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего объекта по подготовке запасов и добыче нефти и газа в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (Восточная Сибирь)

- Шемин Г.Г. Ереминско-Чонская нефтяная залежь Непско-Ботуобинской антеклизы — возможный объект по подготовки запасов углеводородного сырья // Геология нефти и газа. - 2004. - № 5. - С. 19-29.

- Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). - Новосибирск: СО РАН, 2007. - 467 с.

- Шемин Г.Г. Ереминско-Чонское скопление нефти в преображенском резервуаре — крупнейший объект по подготовке запасов и добыче углеводородного сырья в Восточной Сибири. - Новосибирск: СО РАН, 2011. - 122 с.

- Губайдуллин М.Г. Краткий курс геологии нефти и газа. - Архангельск, 2009. - 139 с.

- ЛеворсенА.И. Геология нефти и газа. - М.: Мир, 1970. - 639 с.

- Мигурский А.В. Динамическое воздействие траппового магматизма на нефтегазоносность Непско-Ботуобинской антеклизы // Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Сибирской платформы. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 1986. - С. 26-34.

- ТуголесовД.А. К тектонике юго-восточной части Сибирской платформы // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1952. - № 2. - С. 12-16.

- Dobretsov N.L., Vernikovsky V.A. Mantle plumes and their geologic manifestations // International Geology Review. - 2001. - Т. 43. -№ 9. - С. 771-787. DOI: 10.1080/00206810109465047.

- Vernikovsky V., Shemin G., Deev E., Metelkin D., Matushkin N., Pervukhina N. Geodynamics and Oil and Gas Potential of the Yenisei-Khatanga Basin (Polar Siberia) // Minerals. - 2018. - Т. 11. - № 8. DOI: 10.3390/min8110510.

- Шемин Г.Г., Чернова Л.С., Потлова М.М., Ващенко В.А., Дорогиницкая Л.М., Ларичев А.И. Опорный разрез преображенского продуктивного горизонта венд-нижнекембрийского карбонатного комплекса // Геология и геофизика. - 2012. - Т. 53. - № 2. -С. 226-236.

- Ильин В.Д., Фортунатова Н.К. Методы прогнозирования и поисков нефтегазоносных рифовых комплексов. - М.: Недра, -1988. - 201 с.

- Соколов Б.А., Егоров В.А., Накаряков В.Д. Геолого-геохимические условия формирования нефтегазоносных месторождений в древних толщах Восточной Сибири. - М.: Издательство Московского университета, 1989. - 192 с.

- Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России / Сост. В.В. Аленин, Ю.Н. Батурин, М.Д. Белонин и др. - М.: ВНИГНИ; 2000. - 189 с.