Комплексные археолого-геофизические исследования могильника Рублево VIII

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Шамшин А.Б., Дядьков П.Г., Чемякина М.А., Позднякова О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521340

IDR: 14521340

Текст статьи Комплексные археолого-геофизические исследования могильника Рублево VIII

На предварительном этапе работ были произведены каппаметрические измерения образцов грунта из могильника Рублево VIII с применением портативного полевого каппаметра МП-01. Средние значения магнитной восприимчивости для материкового вмещающего слоя составили 0.00090

единиц СИ, а для проб из заполнения могильных ям – 0.00093 единиц СИ. Таким образом, был выявлен незначительный контраст между заполнением погребенных археологических объектов и вмещающей средой. Данный факт, вероятно, обусловлен низким содержанием магнитных гумусных включений, вымываемых из песчаных грунтов.

С помощью градиентометра G-858 (фирма «Geometrics», США), было выполнено магнитное картирование двух участков западного (№ 1) и восточного (№ 2) секторов могильника, общей площадью 2576 м². Данный прибор впервые применялся для работы на малоконтрастных по своим магнитным свойствам грунтах. Учитывая результаты каппаметрии, измерения выполнялись практически на границе метода. Магнитометрические замеры производились параллельными профилями по линиям юг-север через 1 м. Сигналы по профилю при непрерывном движении оператора регистрировались через 0,1 м. При выполнении съемки использовался метод вертикального градиента.

На полученных магнитограммах зафиксирован достаточно спокойный фон, с незначительными множественными аномалиями в виде параллельных линий, вытянутых преимущественно в направлении ЮЗ–СВ (рис. 1). Вероятнее всего, они связаны с задернованными следами старой пашни. Близость к стенкам раскопанной траншеи дала положительную аномалию в северо-западной части участка № 2. В южной части зафиксирована полярная аномалия, площадью 10×6 м, вызванная крупным металлическим предметом. Слабые точечные аномалии на участках №№ 1, 2, превышающие фоновые показатели на 3–4 нТл, сопоставимы по размерам с древними захоронениями и могут быть предположительно связаны с археологическими объектами. Наибольшая их концентрация приурочена к северо-восточной части участка № 1 и восточной части участка № 2, однако плотность их расположения, особенно в последнем случае, вызывает определенные сомнения.

В 2007 г. была вскрыта часть участка № 2, примыкающая с юга к траншее, а также северо-восточная часть участка № 1. В первом случае, выявленные захоронения на магнитограмме не проявились, так как их перекрыли аномалии, вызванные фоном от рельефа старых раскопов. На участке № 1 две аномалии коррелируют с выявленными здесь погребениями №№ 10, 11, которые отличаются более темным гумусным заполнением. Часть аномалий вызвана насыщенными органикой муравейниками, размерами около 0,6×0,5 м., которые прорезали раскоп ниже уровня 1,2 м.

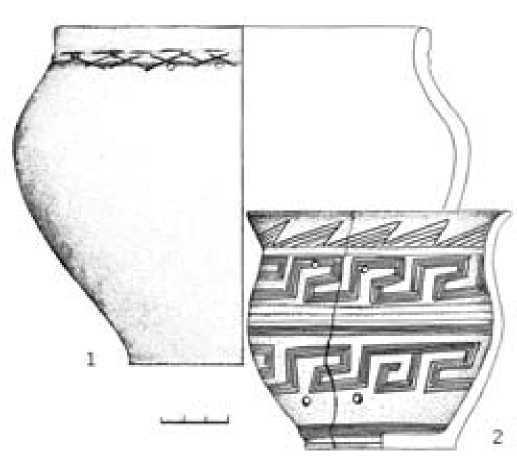

Всего в текущем сезоне было выявлено девять археологических объектов. Восемь из них относятся к андроновской культуре, один предварительно датирован переходным временем от бронзы к железу. Обращает на себя внимание значительная разреженность захоронений на западном участке раскопа. Расстояние между могилой № 11 и погребениями прошлого года превышает 16 м. Примечательно, что андроновское детское погребение № 11, единственное на этом участке, выделялось нестандартностью обряда: ориентация головой на ВСВ, наличие деревянного столбика за сосудом (рис. 2-2) и деревянной внутримогильной конструкции. Возможно, оно мар- hM = LhMsi

■■■■« j '

Рис. 1. Могильник Рублево VIII. Магнитограмма.

Рис. 2 . Материалы грунтового могильника Рублево VIII.

кирует периферию андроновского некрополя. В этом же раскопе была изучена могила № 9, предварительно отнесенная нами к финальной бронзе – переходному времени от бронзы к железу. Умерший был уложен вытянуто на спине, головой на ЮЗ, в районе правого плеча обнаружен широкогор-лый профилированный горшок, орнаментированный рассеченным валиком по шейке (рис. 2-1). Подобная орнаментация надежно соотносится с керамической традицией саргаринско-алексеевской культуры, для которой характерным является скорченное положение умерших. Вытянутое положение на спине маркирует начало раннего железного века [Папин, Федорук, 2007]. Такая синкретичность была зафиксирована нами и ранее, что, скорее всего, указывает на изменения в мировоззрении и появление новых тенденций в среде населения эпохи поздней бронзы степного Алтая.

В раскопе на восточном участке памятника изучено пять погребений андроновской культуры. Три детских захоронения совершены в ямах глубиной до 0,8 м современной дневной поверхности. Там, где сохранились кости, фиксируется скорченное положение умерших, на левом боку, головой на ЮЗ-З. Особого внимания заслуживает погребение № 97, размеры которого на уровне верхнего контура составили 2,1×2,4 м. По периметру ямы фиксировалась деревянная обкладка, разделенная по центру деревянной плахой. Образованные таким образом отдельные могильные конструкции содержали компактные скопления кремированных останков.

Инвентарь из андроновских погребений представлен керамикой. Сосуды из детских могил отличаются меньшими размерами и простотой орнамен- тальных схем. В основном, это банки открытого или закрытого типа, либо слабопрофилированная посуда. Наиболее близкие аналогии керамическому комплексу могильника Рублево-VIII происходят из памятников Павлодарского Прииртышья и лесостепного Алтая. Изученные в 2007 г. захоронения вписываются в ряды могил, вытянутые по линии ЮЗ-СВ, и соответствуют всем выделенным ранее признакам, характерным для андроновского комплекса данного памятника [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004].

Проведенные в 2007 г. раскопки не позволили надежно идентифицировать выявленные магнитные аномалии с археологическими объектами. Несмотря на значительную вскрытую площадь, количество выявленных захоронений весьма невелико. Возможно, дальнейшее изучение участков, где, согласно магнитограммам, наблюдаются определенные закономерности в распределении аномалий, позволит выделить признаки для идентификации археологических объектов в условиях низкой контрастности магнитометрических показателей.