Комплексные геофизические исследования поселений Суздальского Ополья

Автор: Журбин И.В., Федорина А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В условиях аграрного ландшафта значительная часть археологических памятников подвергается распашке и не выражена в рельефе. Наилучшую сохранность имеют заглубленные в материк подполья домов, хозяйственные ямы и другие объекты, не фиксируемые визуально на поверхности. Для получения предварительной информации о границах и планировке средневековых поселений такого типа предложена методика, включающая комплексное применение методов малоглубинной геофизики, сравнительный анализ геофизических данных с результатами бурений, контрольных раскопок и выявленными тенденциями распределения подъемного материала. Ее апробация на различных средневековых селищах Суздальского Ополья (крупные центры расселения Кибол-5, Шекшово-2 и Большое Давыдовское-2; многослойное поселение Весь-5; однослойные селища небольшой площади Вишенки-3 и Кистыш-3) доказала эффективность предложенного подхода. В частности, магниторазведка дает возможность оценить границы поселений, выявить наиболее освоенные участки памятника, остатки производственных комплексов и в некоторых случаях ям. Для оценки формы объектов планировки и прогнозирования их пространственных характеристик более эффективна электроразведка (электропрофилирование и электротомография). При этом участок исследований выбирается на основе анализа данных магниторазведки.

Суздальское ополье, средневековье, электроразведка, методика исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/145145205

IDR: 145145205 | УДК: 902.2: | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.062-070

Текст научной статьи Комплексные геофизические исследования поселений Суздальского Ополья

Работы последних десятилетий на открытых поселениях разных районов средневековой Руси обеспечили лавинообразный рост информации об особенностях организации расселения в Средние века. В результате выполнения серии научных проектов, направленных на реконструкцию культурно-исторической ситуации Владимиро-Юрьевского Ополья, особого безлесного ландшафта с преобладанием темноцветных почв, одним из таких районов стала территория сельской округи г. Суздаля. Здесь на относительно небольшой площади (ок. 250 км2) зафиксировано свыше 200 средневековых поселений [Макаров, 2008]. Основной тип памятников – открытые неукрепленные селища. Культурный слой подавляющего их числа в значительной мере поврежден интенсивной распашкой, наилучшую сохранность имеют заглубленные в материк подполья домов, хозяйственные ямы и другие объекты, не фиксируемые визуально на поверхности. С учетом размеров поселений и отсутствия выраженных в рельефе признаков расположения археологических объектов геофизические исследования являются эффективным способом изучения планировки и структуры селищ Суздальского Ополья.

При комплексных геофизических исследованиях использовались три метода – магниторазведка, георадиолокация (Институт геонаук Кильского универ- ситета им. Кристиана Альбрехта) и электроразведка (Физико-технический институт УрО РАН). Геофизическими измерениями в Ополье охвачено 16 памятников. Магниторазведка проведена на 15 полигонах общей площадью 89,76 га, электроразведка – на семи полигонах обшей площадью ок. 1,13 га, методом георадиолокации были изучены небольшие участки на трех селищах. В статье рассмотрены материалы шести наиболее полно обследованных памятников (см. таблицу). Это крупные центры средневекового расселения, такие как селище Кибол-5, Шекшовский археологический комплекс (селища Шекшово-2, Большое Давыдовское-2), стабильно существовавшие не менее трех столетий, а также селище Весь-5 – много слойный памятник, на площадке которого фиксируются о статки сооружений IX–X вв. и второй половины XII – XIII в.; грунтовое погребение XI в. Поскольку интерпретация результатов геофизических измерений столь долговременных и сложных памятников затруднена в силу пространственного наложения разновременных объектов, вторым направлением работ стало обращение к материалам селищ с небольшой площадью и, возможно, меньшей продолжительностью существования: Вишенки-3 и Кистыш-3.

Степень археологической изученности памятников, охваченных геофизическими исследованиями, довольно высока. На селищах были проведены систематический сбор вещевого и керамического ма-

Памятники Суздальского Ополья, на которых проводились геофизические исследования

Определение границ памятника и поиск археологических объектов

Для оценки размеров поселений и основных тенденций в расположении объектов планировки селищ применялась магниторазведка. Сопоставление результатов, полученных на 15 селищах Суздальского Ополья, позволяет выделить пять основных типов аномалий: линейные повышенной намагниченности; локальные контрастные с высоким градиентом затухания; зоны повышенной дисперсии магнитного поля; аномалии диполярного типа; зоны до статочно большой площади с относительно высоким значением магнитного поля без выраженной смежной «отрицательной» аномалии.

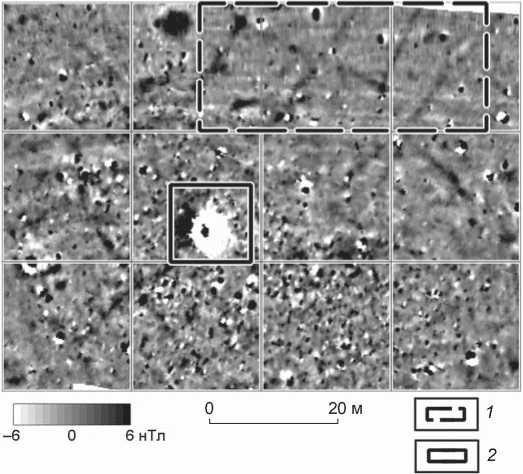

Линейные аномалии повышенной намагниченности, фиксирующиеся практически на всей территории исследований, отражают мерзлотный полигональный рельеф, который сформировался в результате морозобойного растрескивания в самых верхних частях земной коры. В частности, такого рода структуры отчетливо читаются на карте селища Вишенки-3 (рис. 1). Локальные контрастные аномалии с высоким градиентом затухания магнитного поля могут быть вызваны современными металлическими предметами, например, фрагментом металлической трубы, маркирующей угол раскопа на данном памятнике (рис. 1). При интерпретации «карты» распределения магнитного поля эти аномалии относятся к искажающим факторам.

Зоны повышенной дисперсии магнитного поля – территории с хаотично расположенными локальными аномалиями относительно малой амплитуды – могут соответствовать участкам культурного слоя, которые насыщены фрагментами керамики, шлаков, печных камней и других включений, обладающих повышенной намагниченностью. На селище Большое Давы-довское-2 бурениями был обследован ряд магнитных аномалий в таких зонах*. В 10 из них зафиксированы культурные напластования мощностью от 0,75 до 1,90 м, отчетливо читаются фрагменты печины, иногда прослойки слабообожженной глины, значительные включения угля, реже золы, и мелкие печные камни. По характеру заполнения изученные объекты можно расценивать как заглубленные части хозяйственных или жилых сооружений. В двух случаях на магнитограмме зафиксированы естественные понижения рельефа, заполненные культурным слоем. Заполнение пяти аномалий не отличается значительной мощностью (не более 0,5 м при средней мощности слоя в точках контраста 0,30–0,45 м), но характеризуется повышенной гумусацией слоя и высоким содержанием углей и печины, что позволяет предварительно интерпретировать выявленные объекты как следы наземных или слабо заглубленных в материк хозяйственных конструкций. В целом конфигурация зоны повышенной дисперсии магнитного поля позволяет предварительно оценить границы поселения [Франтов, Пинкевич, 1966, с. 140]. Косвенным подтверждением является устойчивая корреляция границ скоплений магнитных аномалий и распространения подъемного археологического материала [Федорина, 2012].

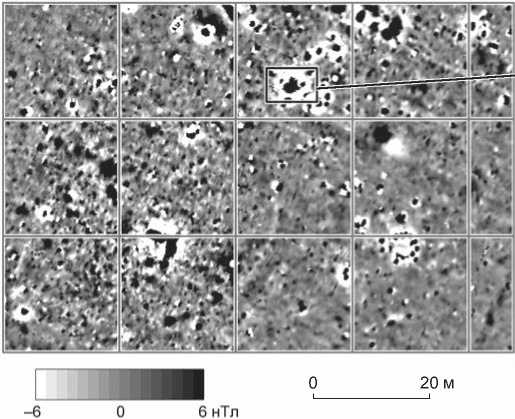

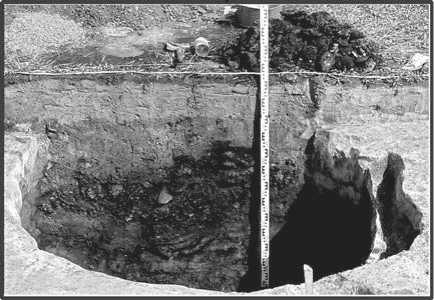

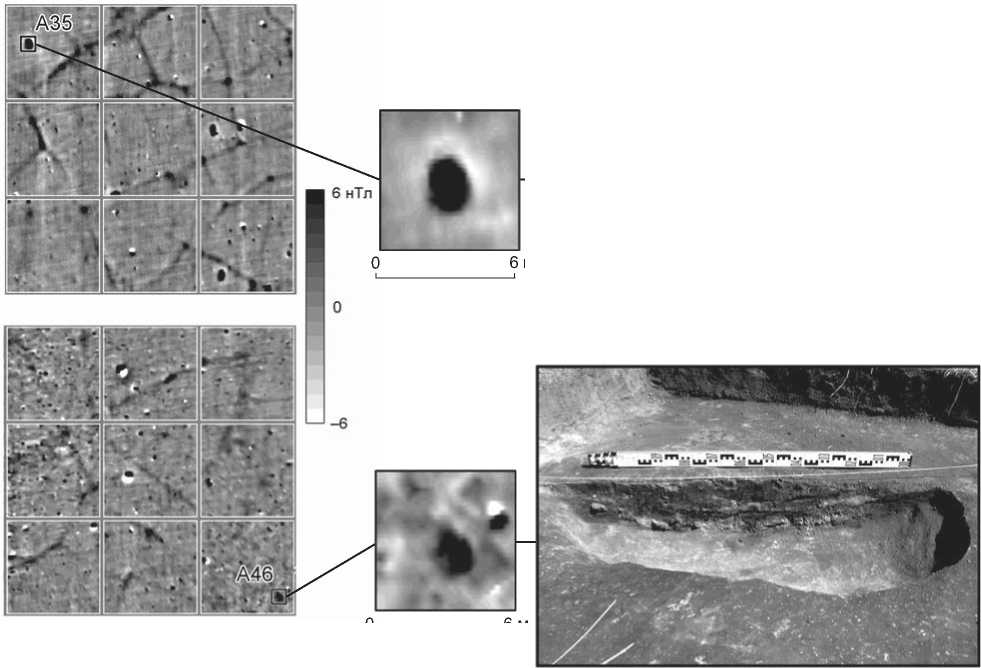

Наиболее выразительны аномалии диполярного типа («положительная» аномалия, сочетающаяся с менее интенсивной «отрицательной»), которые обычно вызваны объектами с термоостаточной намагничен-но стью: о статками очагов, горнов, печей или скоплениями шлаков. Они изучены на двух селищах – Весь-5 (рис. 2) и Шекшово-2. На участке аномалии А34 (здесь и далее обозначение аномалий соответствует материалам исследований поселений Суздальского Ополья) на поселении Весь-5 (рис. 2, а, б) зафиксирована материковая яма подовальной формы размером 1,7 × 2,2 м, перекрытая распаханным культурным слоем толщиной 0,2–0,3 м (рис. 2, в ). В ней мощность культурных отложений до стига-ла 1,1–1,2 м [Федорина, Красникова, Меснянкина, 2008]. Наиболее яркой характеристикой заполнения ямы являлись крупные куски металлургического шлака, образующие несколько обособленных прослоек. При этом небольшие его фрагменты содержались во всех зафиксированных напластованиях. Общая масса шлака, извлеченного из ямы, составила 236 кг. Кроме того, в заполнении фиксировалось несколько углистых прослоек. Таким образом, выявленный объект представляет собой скопление

*Для зондирования использовался бур диаметром 3 см, что сопоставимо с естественными нарушениями культурного слоя (корни деревьев, норы грызунов и пр.). В последние годы бурение активно применяется в полевых археологических работах [Захаров, Зозуля, 2015, с. 158; Ibsen, 2013, с. 234].

отходов средневекового металлургического производства. На основании сопутствующего керамического материала время формирования культурных отложений может быть отнесено к XII–XIII вв. Также были исследованы еще две магнитные аномалии со сходными характеристиками: А35 на селище Весь-5 [Там же] и А1 на селище Шекшово-2 (см. далее).

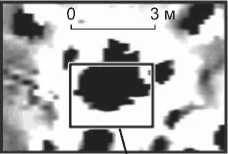

Последний тип аномалий, выявленных при магнитной съемке на селищах Суздальского Ополья, – зоны достаточно большой площади и относительно высокого значения магнитного поля без явно выраженной смежной «отрицательной» аномалии. Они могут быть вызваны различными ямами в материке, заполненными гумусированным слоем. В качестве примера рассмотрим два объекта на периферии селища Большое Давыдовское-2. Аномалии имеют сходные показатели намагниченности, а также форму и линейные размеры (рис. 3, а ). В шурфах зафиксирована схожая стратиграфия: культурный слой мощностью 0,3–0,4 м полностью перемешан современной распашкой; ниже залегает ма-

Рис. 1. Фрагмент магнитограммы селища Вишенки-3.

1 – участок контрастного проявления мерзлотного полигонального рельефа; 2 – аномалия, вызванная современным железным объектом.

терик – плотный желтый суглинок. В материк заглублены объекты, соответствующие по своим размерам и форме магнитным аномалиям. Аномалия А35 (рис. 3, б) вызвана ямой подовальной формы размерами 2,0 × 0,9÷1,2 м, которая заполнена темноцветным гумусированным суглинком со значительной примесью угля. В нижней части заполнения фиксирова- лись зольные прослойки, а также участки прокаленного плотного рыжего суглинка, крупные фрагменты круговой посуды. Максимальная глубина ямы 0,37 м. На основании особенностей заполнения объект может быть интерпретирован как остатки открытой летней печи или очага. Яма, связанная с аномалией А46

а

в

Рис. 2. Результаты исследования селища Весь-5.

а – фрагмент магнитограммы производственной зоны, участок аномалии А34 (граница показана красным); б – аномалия А34, расположение раскопа (граница показана синим); в – фотофиксация северного профиля ямы (вид с юга).

б

та

6 нТл

№46

6 м

—— -

20 м

6 м

а

в

Рис. 3. Результаты исследования селища Большое Давыдовское-2.

а – фрагменты магнитограммы на периферии поселения (границы участков аномалий показаны красным); б – аномалия А35 и фотофиксация объекта (вид с северо-востока); в – аномалия А46 и фотофиксация объекта (вид с юго-запада).

(рис. 3, в ), имеет округлую форму (диаметр 1,5 м, максимальная глубина 0,28 м). Ее заполнение отличается повышенной гумусацией, а также значительным содержанием золы, угля и фрагментов печины. Выявленный объект незначительно заглублен в материк.

Таким образом, применение магниторазведки на селищах Суздальского Ополья позволяет прогнозировать границы распространения культурного слоя, выявлять наиболее освоенные участки памятника, остатки производственных комплексов и в некоторых случаях ям. Ограничения определяются объективными обстоятельствами – стабильность выбора площадок для размещения поселений при высокой изменчивости внутренней планировочной структуры обусловливает «наложение» объектов с близкими магнитными характеристиками. В сочетании с высокой степенью разрушения культурных слоев многовековой распашкой это приводит к заметному «смазыванию» распределения магнитного поля. В условиях Суздальского Ополья магниторазведка позволяет оценить структуру и планировку поселений в самом общем виде и не обеспечивает необходимой детализации. Основными пре- имуществами является высокая скорость исследований и возможность выявления участков для дальнейших геофизических измерений.

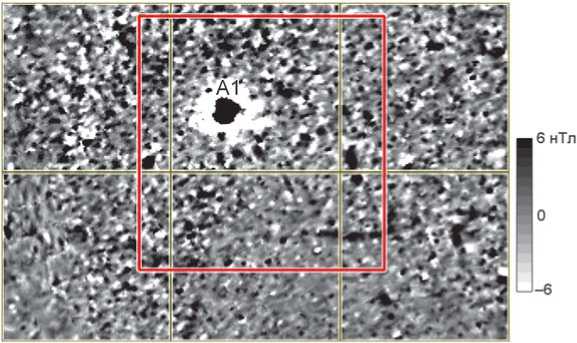

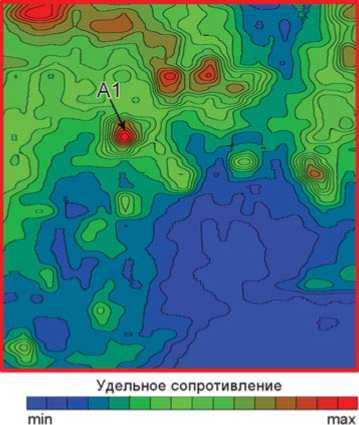

Оценка формы объектов планировки и особенностей структуры слоя

При восстановлении планировки отдельных участков селищ применялась электроразведка – площадное электропрофилирование с последовательным изменением глубины зондирования. В отличие от магниторазведки, такой подход позволяет оценить относительное распределение археологических объектов в пространстве культурного слоя. В частности, на селище Шекшово-2 электропрофилирование проводилось в центральной части памятника в зоне высокой плотности локальных аномалий магнитного поля. Здесь фиксировалась диполярная аномалия, которая интерпретировалась как остатки объекта, связанного с железоделательным производством (рис. 4, а ). При электропрофилировании участка выявлена се-

20 м

а

Рис. 4. Соотношение магнито- и электроразведки на селище Шекшово-2. а – фрагмент магнитограммы, граница участка электропрофилирования (показана красным); б – результаты электропрофилирования.

0 2 м

а

б

б

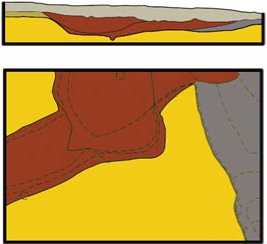

Рис. 5. Результаты исследования селища Шекшово-2.

а – результаты электропрофилирования участка аномалии А1; б – геоэлектрический разрез на этом участке; в – обобщенная прорисовка северного профиля раскопа и плана зачистки.

1 – граница раскопа; 2 – расположение геоэлектрического профиля; 3 – пахотный горизонт; 4 – предматерик; 5 – материк; 6 – культурный слой с включениями печины, угля и шлаков; 7 – культурный слой с включениями керамики, костей животных и печных камней.

рия локальных объектов высокого сопротивления (рис. 4, б ). В целом наблюдается схожесть обеих геофизических «карт», фиксирующих снижение мощности и насыщенности культурных напластований в юго-восточном углу полигона электропрофилирования. Однако наличие контрастной магнитной аномалии А1 не позволяет восстановить структуру застройки участка только по данным магниторазведки, тогда как по результатам электропрофилирования выявлены локальные объекты в непосредственной близости от этой аномалии.

Аномалии А1 соответствует округлая яма 3,0 × × 2,1 м, что согласуется с геометрическими параметрами аномалии сопротивления. Данный объект однозначно фиксировался уже на верхних слоях измерений как локальная область высокого сопротивления с четко определенными границами (рис. 5, а). Это соответствует археологическим данным: яма отчетливо выявляется на глубине 0,35 м от современной поверхности. Примыкающие ямы, зафиксированные лишь с уровня материковой поверхности, выявлялись на фоне окружающей области низкого сопротивления только на более глубоких «слоях» измерений (ср. рис. 5, а, в).

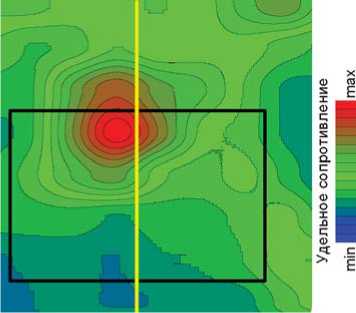

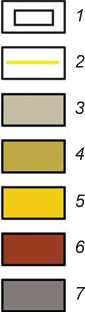

Аналогичное изменение границ и структуры аномалий в пространстве культурного слоя обнаружено при изучении материковых ям в центральной части селища Кистыш-3. Раскопки показали, что ямы 16 и 19, определяющие одну из аномалий, являются остатками последовательно сменивших друг друга подпольев, разделенных материковой перемычкой [Красникова, Федорина, 2008]. Они фиксируются как локальная область высокого сопротивления подовальной формы. В данном случае характерно, что аномалия неоднозначно проявляется в верхних слоях (рис. 6, а ), но при увеличении глубины зондирования ее границы четко определены на фоне окружающей области низкого сопротивления (рис. 6, б , в ). Такая динамика позволила предположить, что археологическим объектом является комплекс материковых ям с сильногумусированным заполнением. Раскопки показали хорошее согласие конфигурации ям и формы аномалии (рис. 6, г ). Необходимо отметить, что по результатам электропрофилирования однозначно выявлена только более глубокая северная яма 19. Это объясняется малой контрастностью электрических свойств южной ямы 16, имеющей слабогумусированное заполнение при относительно небольшой глубине (не более 0,3 м от поверхности материка) и соизмеримой с ней мощности перекрывающего культурного слоя (0,4 м). Следовательно, материковые ямы, заполненные культурными отложениями, выявляются как локальные объекты повышенного сопротивления с четко определенными границами на нижних «слоях» измерений. При этом однозначно фиксируются ямы большей глубины и с более контрастным заполнением.

Для оценки формы объектов планировки была предпринята попытка использования георадара. На поселениях Суздальского Ополья он эффективен при изучении относительно небольшого количества археологических объектов, в первую очередь, остатков глубоких (до 2 м) подполий домов и отдельно стоящих погребов, которые характеризуются значительными размерами в плане и глубиной [Шполян-ский, 2008]. В частности, при съемке селища Кибол-5 на радарограммах с достаточной точностью были выявлены ямы, представляющие собой глубокие погреба средневековых построек (размеры 3,6 × 4,5 × 1,9 и 3,5 × 4,0 × 1,8 м). Тем не менее ряд объектов, схожих с указанными по своим археологическим характеристикам и размерам, выявить не удалось.

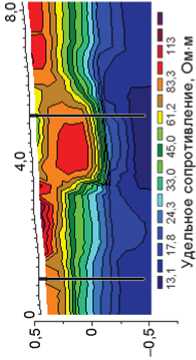

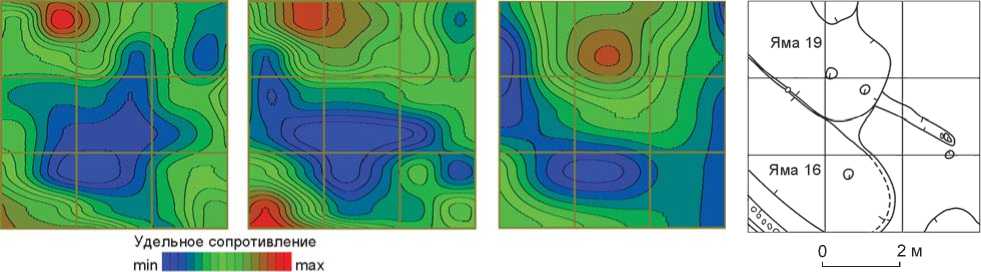

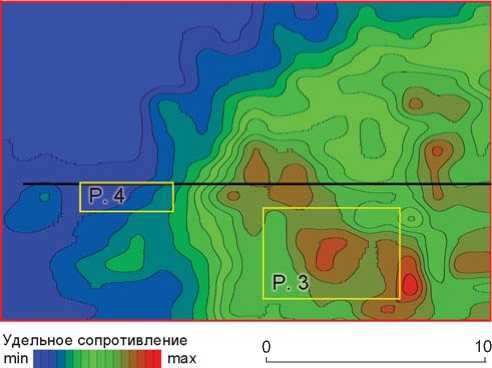

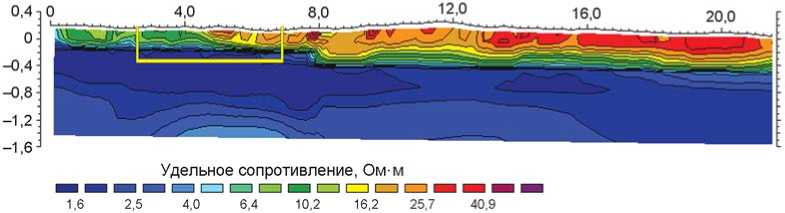

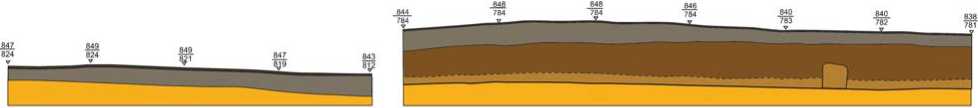

Отдельной задачей являлась оценка мощности культурных напластований. В восточной части селища Шекшово-2 (рис. 7, а ) плотность локальных аномалий магнитного поля существенно меньше, чем в западной. Вероятно, эта территория была периферией поселения. Электроразведка выявила зону повышенного сопротивления в восточной части геофизического планшета. Наиболее четко ее граница фиксируется на нижних «слоях» измерений (рис. 7, б ). Это позволяет предположить, что в западной части толщина культурного слоя меньше. Результаты раскопок подтверждают интерпретацию геофизических данных: мощность гумусированного слоя в раскопе 4 плавно увеличивается с запада на восток от 0,10 до 0,25 м (рис. 7, б , г ), а в раскопе 3 достигает 0,5–0,6 м (рис. 7, б , д ).

В целом электропрофилирование обеспечивает более детальное восстановление структуры культурных напластований, в сравнении с магниторазведкой. При изучении селищ Суздальского Ополья электроразведка позволяет с высокой точностью определять границы участков с большей мощностью культурного слоя. На основе информации о форме и структуре аномалий возможна качественная интерпретация локальных археологических объектов, грубая оценка их геометрических параметров и глубины залегания. Следовательно, для детальной реконструкции пространственного

а вг

Рис. 6. Результаты электропрофилирования и раскопок на селище Кистыш-3.

а – глубина зондирования 0,7 м; б – 1,0 м; в – 1,5 м; г – обобщенная прорисовка плана зачистки материка.

с=я^^^н 0

•6 0 6 нТл u

а

20 м

Удельное сопротивление

м

б min max

в

0 1 м

0 1 м

г

д

Р. 3

Рис. 7. Результаты исследования селища Шекшово-2.

а – фрагмент магнитограммы периферии поселения; б – результаты электропрофилирования; в – геоэлектрический разрез; г – обобщенная прорисовка северного профиля раскопа 4; д – обобщенная прорисовка северного профиля раскопа 3.

1 – граница полигона электропрофилирования; 2 – расположение геоэлектрического профиля; 3 – границы раскопов; 4 – номера раскопов;

5 – пахота; 6 – непотревоженный культурный слой; 7 – зона контакта культурного слоя и материка; 8 – материк.

распределения объектов в культурном слое необходимо дополнять данные планиграфической съемки (магниторазведка, электропрофилирование) геофизической информацией о стратиграфии памятника.

Оценка пространственных характеристик выявленных объектов

Обычно такие исследования проводятся не по всей изучаемой площади, а только на ключевых участках, выявленных на основе предварительных измерений. Для реализации данного направления на поселениях Суздальского Ополья применялась электротомография. Результатом является геоэлектрический разрез – карта возможного распределения удельного сопротивления в вертикальной плоскости, расположенной вдоль выбранного профиля.

На поселении Шекшово-2 электротомография применялась для уточнения интерпретации данных предварительной геофизической съемки. В частно сти, дополнительные исследования локальной аномалии сопротивления, выявленной в западной части селища, позволили до проведения раскопок не только подтвердить прогноз, но и определить геометрические характеристики ямы (см. рис. 5, б). В во сточной части этого поселения геоэлектриче-ский разрез наглядно фиксирует изменение мощно сти культурного слоя (см. рис. 7, в), что хорошо соотно сится с данными электропрофилирования и результатами раскопок.

Заключение

Опыт изучения селищ Суздальского Ополья наглядно демонстрирует необходимость комплексного использования геофизических методов, фиксирующих различные физические параметры приповерхностного слоя грунта. Последовательное применение магниторазведки, электропрофилирования и электротомографии, а также сравнительный анализ геофизических данных с результатами бурения, контрольных раскопок и тенденциями распределения подъемного археологического материала позволяют точнее интерпретировать аномалии и оценить особенности изменения характера культурного слоя. Сочетание традиционных приемов археологических разведок и полевой фиксации селищ с геофизическими обследованиями средневековых поселений дает возможно сть более четко и аргументированно очертить границы поселений, выявить производственные зоны, прежде всего связанные с выплавкой железа, и локализовать на территории памятников участки с наиболее высокой концентрацией жилых построек.

Список литературы Комплексные геофизические исследования поселений Суздальского Ополья

- Захаров С. Д., Зозуля С.С. Новые полевые исследования на территории тимерёвского археологического комплекса // КСИА. - 2015. - Вып. 236. - С. 157-161.

- Красникова А.М., Федорина А.Н. Небольшие поселения ближней округи Суздаля (по материалам исследований селищ Вишенки 3 и Кистыш 3 // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. - М., 2008. - Т. II. - С. 347-349.

- Макаров Н.А. Средневековое расселение в Суздальском Ополье: новые результаты и перспективы исследований // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. - М., 2008. - Вып. 2. - С. 3-22.

- Федорина А.Н. Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики: Исследования 2008 г. // КСИА. - 2012. - Вып. 226. - С. 77-87.

- Федорина А.Н., Красникова А.М., Меснянкина С.В. Локализация и исследование жилых и хозяйственных сооружений на селищах Весь 5 и Шекшово 2 с использованием методов геофизики и археологии // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. - М., 2008. -Вып. 2. - С. 23-35.

- Франтов Г.С., Пинкевич А.А. Геофизика в археологии. - Л.: Недра, 1966. - 211 с.

- Шполянский С.В. Конструкции подполий средневековых построек в Суздале и его округе (опыт систематизации) // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. - М., 2008. - Вып. 2. - С. 56-66.

- Ibsen T. On Prussians and Vikings: New excavation results from the early medieval Viking Age site Wiskiauten/Moxovoe in Kaliningrad Region, Russia // Археология Балтийского региона. - М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История, 2013. -С. 223-241.