Комплексный анализ каменного инвентаря поселения Огурдино (по материалам раскопок 2002 г.)

Автор: Митрошин Е.Н., Лычагина Е.Л., Поплевко Г.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования являются особенности использования каменных артефактов древним населением Прикамья. Цель исследования: изучить каменный инвентарь, найденный при раскопках поселения Огурдино в 2002 г. Для этого использовалась методика комплексного анализа каменных индустрий, предложенная Г.Н. Поплевко и опробованной на памятниках разных регионов. Данная методика предполагает типологический, технологический, трасологиче-ский и планиграфический анализ каменных индустрий. Из-за отсутствия достоверной информации о расположении части находок планиграфический анализ не проводился. Трасологическое исследование осуществлялось с помощью бинокулярного стереоскопического микроскопа МБС-9, стереоскопического микроскопа Микромед МС-2-ZOOM и металлографического микроскопа Микромед-ПОЛАР-2 на базе лаборатории археологических и этнографических исследований Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и экспери-ментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН. С использованием микроскопа Микро-мед МС-2-ZOOM была просмотрена вся коллекция каменного инвентаря вне зависимости от наличия/отсутствия следов вторичной обработки. Поверхность всех артефактов была очищена от грязи с помощью соляной кислоты. Огурдинское поселение является самым крупным и самым известным мезолитическим памятником на территории Прикамья. Материалы памятника были использованы О.Н. Бадером при характеристике развитого этапа камской мезолитической культуры. Приводятся результаты типологического и трасологического анализов материалов раскопок 2002 г. В качестве характерных особенностей выделяются высокий уровень пластин-чатости и микролитизации, превалирование орудий, связанных с охотой и обработкой добычи, над всеми остальными группами орудий. Особенность исследования заключается в том, что материал стоянок эпохи мезолита в Прикамье практически не изучался в рамках комплексного подхода.

Пермский край, мезолит, камская культура, каменный инвентарь, типологический анализ, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147203909

IDR: 147203909 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-16-25

Текст научной статьи Комплексный анализ каменного инвентаря поселения Огурдино (по материалам раскопок 2002 г.)

Поселение Огурдино расположено на правом берегу р. Кама, между поселками Огурдино и Орёл Усольского района Пермского края. Оно занимает край высокой надпойменной террасы, возвышаясь над уровнем реки на 10–11 м, и простирается вдоль берега на 2–2,5 км.

Памятник был открыт в 1949 г. В.П. Денисовым и В.А. Обориным и сразу же привлек внимание О.Н. Бадера своим кремнёвым микролитическим инвентарем. Данное поселение является самым большим мезолитическим памятником на территории Среднего и Верхнего Прикамья.

Первые исследования памятника были проведены О.Н. Бадером в 1951–1952 гг. Характеризуя каменный инвентарь, он отмечал сочетание классических микролитических комплексов с выемчатыми трапециями и пластинами с усеченным ретушью концом. Эти находки О.Н. Бадер рассматривал как архаичные элементы в мезолите Прикамья [ Мельничук, Чурилов , 2003, с. 20–21].

К сожалению, полностью материалы раскопок 1951–1952 гг. так и не были опубликованы, однако общая характеристика памятника дается во многих работах исследователя [ Бадер , 1966, с. 194–195].

После тридцатилетнего перерыва, в 1984 г., раскопки Огурдинского поселения были продолжены А.Ф. Мельничуком и А.М. Белавиным. Они отмечали, что каменный инвентарь был схож

с материалами предыдущих исследований памятника. Инвентарь включал в себя выемчатые трапеции, пластины с обработанным ретушью концом, боковые поперечно-ретушные резцы, пластины разных размеров, нуклеусы параллельного принципа скалывания. Индустрия памятника характеризовалась как пластинчатая (пластины составляли 67,4%, отщепы – 32,6%). На пластинах было изготовлено 82,3% орудий [ Мельничук , 1989, с. 244–249].

Исследования 1984 г. подтвердили предположение О.Н. Бадера о том, что Огурдинское поселение может рассматриваться как эталонный памятник развитого этапа камской мезолитической культуры.

Работы на поселении были продолжены в 1993–1996 гг. В ходе раскопок 1993 г. был обнаружен «клад топоров»: компактно расположенных 6 топоров размером около 0,5 м, изготовленных из диорита и диоритообразной породы. Вместе с топорами находился типичный мезолитический материал в виде пластин, карандашевидного нуклеуса и концевого скребка, что подтверждает мезолитический возраст «клада» [ Лычагина , 2013, с. 43].

Последние по времени исследования были проведены в 2002 г. под руководством Н.Б. Крыласовой и Е.Л. Лычагиной. Площадь раскопа 2002 г. – 96 м². К мезолитическому комплексу было отнесены 374 изделия из камня.

Данная статья посвящена результатам комплексного анализа каменного инвентаря из раскопок 2002 г.

Обсуждение материалов

Типологический и технологический анализ

Основным сырьем (87%) для изготовления орудий служил кремень разных оттенков (в основном серый, коричневый, черный) галечникового происхождения. Остальные 13% орудий изготовлены из других пород – кварцито-песчаника разного цвета, сланца, халцедона и окремненного известняка [ Митрошин, 2016, с. 83–86].

К отходам производства было отнесено 218 экз. каменных артефактов (58% от всего мезолитического комплекса):

-

- отщепы – 50 экз.

-

- случайные сколы и осколки – 53

-

- первичные сколы с галек – 62 (краевые – 21, продольные – 28, поперечные – 13)

-

- чешуйки – 26

-

- неправильные пластины – 9

-

- ребристые пластины – 7

-

- обломки площадок нуклеусов – 5

-

- сколы с нуклеусов – 5 (поперечные – 4, продольные – 1).

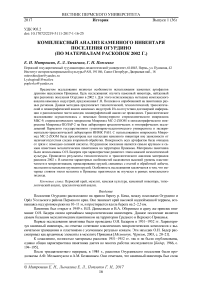

К нуклеусам было отнесено 20 предметов. Из них 12 преформ, в качестве которых служили кремневые гальки с первичными сколами и 8 нуклеусов. Законченные изделия представлены 4 коническими формами, 3 призматическими и 1 карандашевидной (рис. 1, 1 – 3 ). Большинство нуклеусов имеет негативы от снятия пластин. Их длина колеблется от 2,5 до 5 см, ширина ударной площадки – от 1 до 3,5 см [ Лычагина, 2004, с. 35–39; 2014, с. 182–187].

Пластин без ретуши – 56. Основная масса пластин изготовлена из кремня, но также встретились экземпляры из халцедона и несколько изделий из кремнистого сланца. Различные части пластин представлены в равных пропорциях. Целые изделия встречаются редко. Длина фрагментов редко превышала 3 см (рис. 1, 5 – 6 ).

Большинство пластин – 39 экз. (70%) – относится к мелким, их ширина колеблется в пределах 0,6–1 см. Ширину 1–1,5 см имеют всего 8 пластин (14%). В коллекции есть и 9 микропластин (16%). Если объединить микропластины и мелкие пластины, то получится, что ширину до 1 см имеют 86% пластин. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне микролитизации каменного инвентаря.

К орудиям было отнесено 65 предметов. Анализ характера вторичной обработки позволил выявить следующие особенности. Преобладала краевая односторонняя ретушь (39 экз., 60%). Предметы с дорсальной и вентральной ретушью соотносились как 32 (82%) и 7 экз. (18%). Значительное количество орудий имело ретушь утилизации – 21 экз. (32%) (табл. 1).

На пластинах было изготовлено 35 предметов, а на отщепах – 15. Остальные орудия либо сделаны на нуклеусах и сколах с них, либо представлены неопределимыми фрагментами (15 экз.).

Соотношение орудий на пластинах и отщепах - 70:30 экз. Наличие значительной группы орудий на отщепах и других формах не характерно для данного памятника. Возможно, это связано со спецификой раскопанной части поселения.

Самую большую категорию орудий составляют пластины с ретушью - 25 экз. (рис. 1, 11, 13 - 15 ). Средние размеры пластин с ретушью превышают размеры пластин без ретуши. Более половины орудий имеет ширину свыше 1 см. В частности, к данной группе относятся 2 крупных изделия шириной 1,5-2,0 см и 12 средних шириной 1,0-1,5 см.

Ведущую категорию составили проксимальные части пластин. В большинстве случаев встречается краевая дорсальная ретушь (рис. 1, 11, 14-15 ) или ретушь утилизации (рис. 1, 13 ).

Следующую категорию орудий составляют скребки и обломки скребковых лезвий - 16 экз. (рис. 1, 16 – 19 ). Для их изготовления обычно использовался серый или светлый кремень. По одному орудию сделано из серого кремнистого сланца и окремнелого известняка. В качестве заготовки использовались как отщепы - 8 экз., так и различные сколы с галек и пренуклеусов - 6 экз. Остальные орудия представлены обломками лезвий - 2 экз. Все найденные орудия значительно отличаются друг от друга и не создают устойчивых групп.

Скобелей в коллекции памятника 7. Они изготовлены на отщепах - 5 экз. и гальках - 2 экз. (рис. 1, 8 - 9 ). Для оформления выемок использовалась как дорсальная, так и вентральная ретушь.

Резцы представлены 2 орудиями и 1 резцовой отщепкой. Основным сырьем для их изготовления служил галечниковый кремень различных оттенков. Единичной формой представлен резчик. Он изготовлен на сечении пластины из серого кремня. Острия представлены 1 сверлом, выделяющимся противолежащей ретушью (рис. 1, 7) , и 2 проколками на концах пластин.

К комбинированным орудиям мы отнесли 4 изделия. Это скобель-проколка на сечении крупной пластины (рис. 1, 12 ), скобель-резец на отщепе темно-серого кремня (рис. 1, 10 ), скребок-скобель на отщепе из сургучного кремня и скребок-скобель на пластинчатом отщепе из светлого кремня. Остальные категории орудий составляют отщепы с ретушью - 3 экз., обломки орудий - 4 экз. (табл. 2).

Трасологический анализ

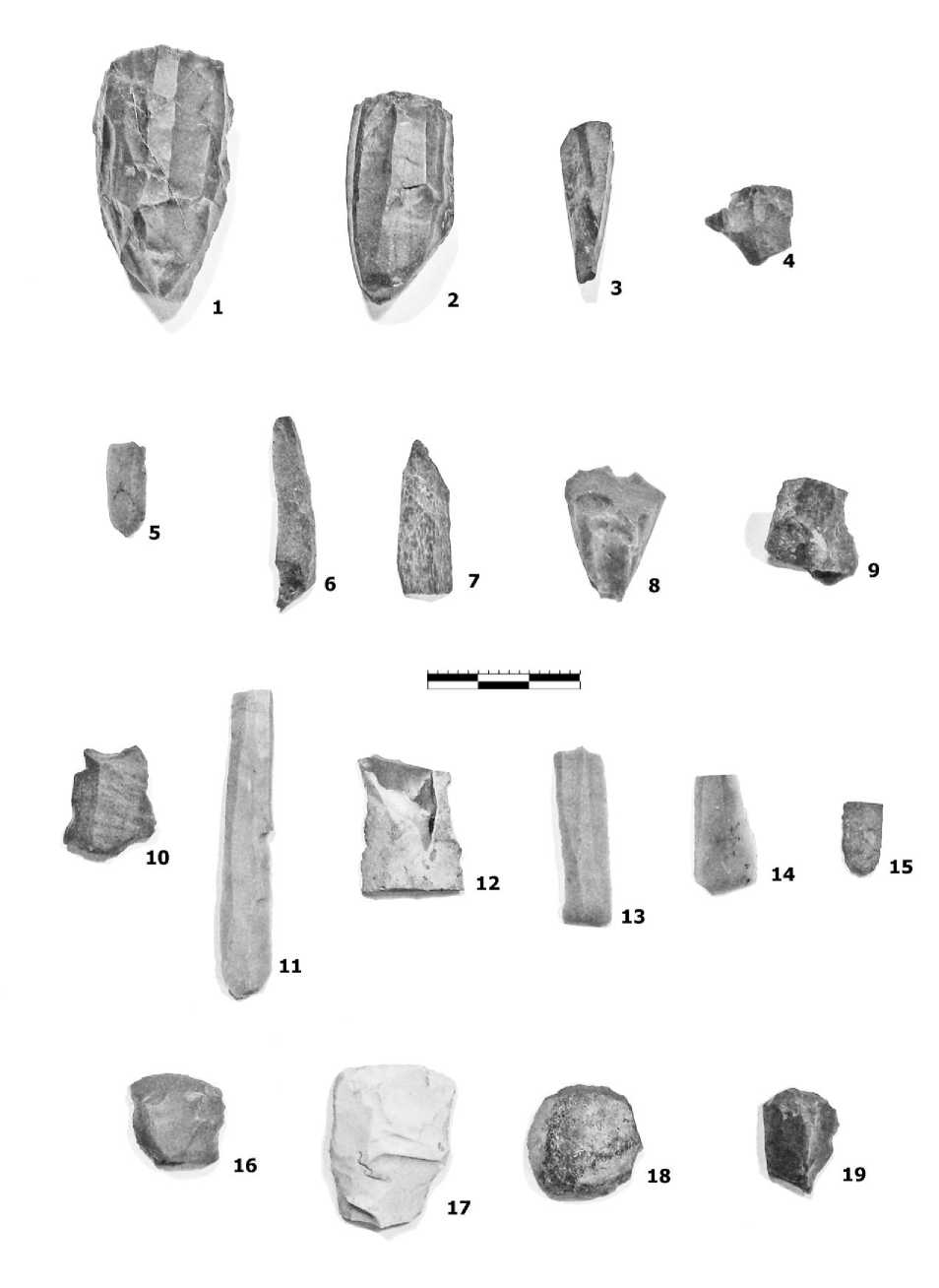

В ходе рассмотрения всей коллекции каменных артефактов (включая предметы, отнесенные к отходам производства) были обнаружены следы работы на пластинах, отщепах (рис. 1, 4 ), сколе с нуклеуса, не являвшиеся явными следами вторичной обработки. Следы работы были зафиксированы на 84 каменных артефактах, количество рабочих поверхностей увеличилось до 111 (за счет наличия нескольких лезвий у части орудий) (рис. 2).

Соотношение данных типологического и трасологического анализов показывает, что трасологическое исследование всех изделий коллекции позволило выявить в два раза больше орудий, чем типологическое. В частности, стало возможным выделить такие категории орудий, как строгальные ножи, проколки, свёрла, ретушёры. В то же время полностью не обнаружена такая группа типологически выделяемых изделий, как пластины с ретушью. Судя по итогам трасологического анализа, ведущими категориями орудий являлись скребки, мясные/рыбные ножи и ретушёры (табл. 2). Распределение трасологически выделенных орудий исходя из технологических заготовок позволило установить преобладание пластин (79 экз., 77%) над отщепами (23 экз., 23%) и другими формами (9 экз.), что незначительно отличается от результатов типологического анализа (табл. 3).

Отщепы чаще всего использовались для изготовления скребков, свёрл, ретушёров, а пластины - для изготовления ножей для мяса/рыбы, строгальных ножей, скобелей, скребков и резчиков. В качестве основных заготовок для них служили мелкие отщепы (до 3 см) и мелкие пластины (шириной 0,6-1 см) (табл. 3).

Распределение выделенных в ходе трасологического анализа орудий по хозяйственным комплексам показано в табл. 4. Основную группу образовали орудия, связанные с обработкой продуктов охоты и рыболовства (43%). Значительную группу составили орудия, относящиеся к обработке дерева (25%). Орудия, применявшиеся для обработки кости/рога, вошли в третью группу (18%). Самым малочисленным являлся комплекс орудий для обработки камня (14%).

Среди орудий, связанных с обработкой продуктов охоты и рыболовства, преобладают ножи для разделки мяса/рыбы - 37 экз. В этом качестве в основном использовались мелкие пластины с ретушью утилизации и без следов вторичной обработки (рис. 2, 3). Вторую по численности группу составили проколки - 5 экз. Для этих целей использовались углы мелких отщепов и пластин. Все орудия были выделены трасологически и не имели следов специальной подработки. К этому же хозяйственному комплексу относятся 5 скребков по шкуре. Для их изготовления служили 4 пластины с ретушью и без нее. Еще в одном случае была использована галька, обработанная краевой ретушью (табл. 4). В целом набор орудий и соотношение групп орудий (в частности, преобладание ножей) характерны для памятников каменного века.

Практически половину орудий для обработки дерева составляют изделия, связанныхе со скоблением (скобели - 7 экз., скребки - 6). Основой для всех скребков служили отщепы (рис. 2, 1 ), в то время как все скобели были сделаны! на пластинах. Следующую группу образуют резцы - 6 экз. Следы работы были обнаружены на краях микропластин и мелких пластин, и только в двух случаях резцы были выделены резцовым сколом.

Интересную группу орудий представляют сверла - 5 экз. Практически на всех орудиях следы сверления были зафиксированы на сломах или острых углах заготовок, и только в одном случае, на крупной пластине, сверло было специально выделено с помощью мелкой ретуши. Последнюю по численности группу составляют строгальные ножи - 4 экз. (рис. 2, 2 ). Основой для всех орудий служили обломки пластин мелких и средних размеров (табл. 4). В целом описанный комплекс выделяется широким спектром разнофункциональных орудий.

В группе орудий для обработки кости/рога, как и в деревообрабатывающем комплексе, ведущее место занимали орудия, связанные с функцией скобления (скребки - 10 экз., скобели - 2). Для их изготовления использовались мелкие пластины, отщепы, пластинчатые отщепы и нукле-видный обломок. Большинство орудий были оформлены дорсальной ретушью, но один скобель имел двустороннюю обработку (табл. 4).

Остальные группы орудий представлены небольшим количеством экземпляров. К ним относятся свёрла (1 экз.), строгальные ножи (3), резчик (1), резчик-скобель (2), пилка (1). Основной заготовкой для них служили микропластины и мелкие пластинки.

Комплекс орудий для обработки камня менее разнообразен (табл. 4). Самую большую группу составляют кремневые ретушёры - 8 экз. Для этих целей использовались обломки галек с краевой ретушью (5 экз.), реже - мелкие отщепы (3). Выделено относительно большое количество скребков - 5 экз. Заготовкой для них служили мелкие отщепы и гальки с краевой ретушью.

Таким образом, анализ каменного инвентаря поселения Огурдино позволил выявить следующие характерные черты его:

-

- использование для изготовления орудий местных материалов;

-

- широкое применение мелких и тонких пластин в качестве основы всех категорий орудий;

-

- отнесение наибольшего количества выделенных орудий по функционалу к ножам по мя-су/рыбе;

-

- преобладание пластинчатой индустрии;

-

- широкое распространение краевой дорсальной ретуши;

-

- отсутствие орудий с бифасиальной обработкой или шлифовкой;

-

- преобладание орудий, связанных с разделкой добычи и обработкой дерева.

Заключение

Сравнив полученные результаты с результатами исследования каменного инвентаря неолитических памятников Среднего Предуралья, можно зафиксировать их различия [ Лычагина, Митрошин, 2015, с. 81-85]. Если для каменного инвентаря неолитического времени характерна отщепо-во-пластинчатая индустрия, то в данном случае мы фиксируем преобладание пластин в качестве заготовок для орудий. Еще одним отличием от неолитических комплексов орудий могут быть миниатюрные размеры заготовок для орудий в целом (пластины, отщепы).

В то же время нами были зафиксированы и некоторые общие черты каменных артефактов. Так, традиционно на мезолитических памятниках вторичная обработка орудий отмечается нечасто, но там, где она встречаются, преобладает краевая дорсальная ретушь, как и на памятниках неолитического времени.

При сравнении хозяйственных комплексов также фиксируются схожие черты. И в мезолите, и в неолите ведущую роль играют комплексы, связанные с обработкой продуктов охо-ты/рыболовства и дерева. В то же время на поселении Огурдино фиксируется большое количество орудий для обработки кости/рога и камня. Это отличает поселение от неолитических памятников.

В заключение еще раз отметим, что поселение Огурдино является эталонным памятником развитого этапа камской мезолитической культуры. Каменный инвентарь поселения (раскопки 2002 г.) насчитывает 374 предмета. На сегодняшний день это единственная коллекция мезолитического времени на территории Верхнего и Среднего Прикамья, подвергшаяся комплексному анализу.

Выявлены следующие характерные черты каменной индустрии: преобладание трасологически выделенных орудий на пластинах над орудиями на отщепах, небольшие размеры заготовок, использование пластин для разных типов орудий, наличие разных форм орудий при количественном преобладании ножей.

Комплексный анализ каменного инвентаря других мезолитических памятников региона позволит нам ответить на вопрос, являются ли эти черты характерными только для рассмотренного поселения или не только для него.

Характеристика вторичной обработки каменных орудий

Таблица 1

|

Вторичная обработка |

Число орудий |

|

|

экз. |

% |

|

|

Краевая ретушь |

||

|

Дорсальная |

32 |

49 |

|

Вентральная |

7 |

11 |

|

Противолежащая |

2 |

3 |

|

Двусторонняя обработка |

1 |

2 |

|

Резцовый скол |

2 |

3 |

|

Ретушь утилизации |

21 |

32 |

Таблица 2

Соотношение данных типологического и трасологического анализа каменных орудий

|

Категория орудий |

Данные типологии |

Данные трасологии |

||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Скребки |

16 |

25 |

26 |

24 |

|

Скобели |

7 |

11 |

9 |

8 |

|

Резчики-скобели |

- |

- |

2 |

2 |

|

Ножи |

- |

- |

38 |

35 |

|

Сверла |

1 |

1,5 |

7 |

6 |

|

Проколки |

2 |

3 |

5 |

4 |

|

Комбинированные орудия |

4 |

6 |

- |

- |

|

Строгальные ножи |

- |

- |

7 |

6 |

|

Резчики |

1 |

1,5 |

8 |

7 |

|

Резцы |

2 |

3 |

- |

- |

|

Ретушеры |

- |

- |

8 |

7 |

|

Пилка |

- |

- |

1 |

1 |

|

Обломки орудий |

4 |

6 |

- |

- |

|

Пластины с ретушью |

25 |

38,5 |

- |

- |

|

Отщепы с ретушью |

3 |

4,5 |

- |

- |

|

Итого: |

65 |

100 |

111 |

100 |

Таблица 3

Распределение трасологически выделенных орудий по технологическим заготовкам, экз.

|

Продукты расщепления |

Трасологически выделенные орудия |

||||||||||

|

s и ю ID и |

ч ю § и |

2 |

§ £ § а к а |

ч и |

ч § о С |

О К н О |

S S Ч п а |

ч § о S И S Ч СО |

св ч S С |

© 05 |

|

|

Отщепы |

12 |

- |

4 |

- |

3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

20 |

|

мелкие |

12 |

- |

4 |

- |

3 |

1 |

- |

- |

- |

- |

20 |

|

Пластинчатые отщепы |

2 |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

3 |

|

мелкие |

2 |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

3 |

|

Пластины |

7 |

9 |

38 |

4 |

3 |

7 |

8 |

2 |

1 |

79 |

|

|

крупные (15–20 мм) |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

1 |

- |

- |

2 |

|

средние (10–15 мм) |

1 |

4 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

- |

15 |

|

мелкие (6-10 мм) |

4 |

4 |

- |

30 |

1 |

1 |

4 |

4 |

1 |

1 |

50 |

|

микро-пластинки |

2 |

1 |

- |

6 |

- |

- |

1 |

2 |

- |

- |

12 |

|

Нуклевидные осколки |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

Обломки |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

|

Гальки и их фрагменты |

2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4 |

|

Сколы |

1 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

3 |

|

Всего |

23 |

9 |

8 |

38 |

7 |

5 |

7 |

8 |

2 |

1 |

111 |

Рис. 1. Каменный инвентарь поселения Огурдино: 1–2 – конические нуклеусы; 3 – карандашевидный нуклеус; 4 – отщеп; 5–6 – пластины, 11, 13–15 – пластины с ретушью; 7 – сверло; 16–19 – скребки; 8–9 – скобели; 10, 12 – комбинированные орудия

Хозяйственный комплекс орудий поселения Огурдино, экз.

Таблица 4

|

Обработка кости/рога |

Обработка продуктов охоты, рыбы, мяса, шкур |

Обработка дерева |

Обработка камня/керамики |

||||

|

сверло |

1 |

проколки |

5 |

свёрла |

5 |

сверло |

1 |

|

строгальный нож |

3 |

ножи для мяса/рыбы |

38 |

строгальны е ножи |

4 |

ретушеры |

8 |

|

резчик |

1 |

резчики |

6 |

резчик |

1 |

||

|

скребок |

10 |

скребки |

5 |

скребки |

6 |

скребки |

5 |

|

скобель |

2 |

скобели |

7 |

||||

|

резчик-скобель |

2 |

||||||

|

пилка |

1 |

||||||

|

Всего: |

20 (18%) |

48 (43%) |

28 (25%) |

15 (14%) |

|||

Рис. 2. Кремневые орудия и кромки рабочих лезвий: 1 – скребок по дереву; 2 – строгальный нож по дереву; 3 – мясной нож. Стрелкой указаны точки микрофотографирования на рабочих лезвиях.

Увеличение: 1–3 – А x 40; Б x 100

Список литературы Комплексный анализ каменного инвентаря поселения Огурдино (по материалам раскопок 2002 г.)

- Бадер О.Н. Мезолит лесного Приуралья и некоторые вопросы изучения мезолита//У истоков древних культур: (эпоха мезолита). М.; Л.: Наука, 1966. № 126. С. 194-205

- Лычагина Е.Л. Новые исследования поселения Огурдино//Вопр. истории и культуры Пермского Прикамья. Усолье: типография купца Тарасова, 2004. С. 35-39

- Лычагина Е.Л. Каменный и бронзовый век Предуралья. Пермь: Изд-во ПГГПУ, 2013. 120 с

- Лычагина Е.Л. Каменный инвентарь поселения Огурдино (по материалам раскопок 2002 г.)//От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. Сыктывкар: Изд-во инт-та истории, языка и литературы Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 182-187

- Лычагина Е.Л., Митрошин Е.Н., Использование типологического и трасологического анализов для характеристики каменного инвентаря неолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья//Методы изучения каменных артефактов. СПб.: Изд-во Ин-та истории материальной культуры РАН, 2015. С. 81-85

- Мельничук А.Ф. Материалы мезолитического Огурдинского поселения//Сов. археология. М., 1989. № 4. С. 244-249

- Мельничук А.Ф., Чурилов Э.В. О.Н. Бадер и изучение камского мезолита//Междунар. (XVI Уральское) археол. совещание. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2003. С. 20-21

- Митрошин Е.Н. Поселение Огурдино как источник для изучения мезолита Прикамья//Актуальная археология 3. Новые интерпретации археологических данных. СПб.: Изд-во Ин-та истории материальной культуры РАН, 2016. С. 83-86

- Поплевко Г.Н. Методика комплексного исследования каменных индустрий. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. 388 с

- Поплевко Г.Н. Комплексное исследование и реконструкция древних технологий (методический аспект)//Интеграция археол. и этногр. исследований: сб. науч. тр. междунар. симпозиума: в 2 т. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. Т. 1. С. 145-150