Комплексный анализ реакции ионосферы на работу двигательных установок ТГК "Прогресс" по данным ГНСС-приемников в Байкальском регионе

Автор: Ишин А.Б., Воейков С.В., Перевалова Н.П., Хахинов В.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В рамках активных космических экспериментов «Плазма-Прогресс» и «Радар-Прогресс» с 2006 по 2014 г. было проведено исследование воздействия двигательных установок (ДУ) космических кораблей серии «Прогресс» на ионосферу по данным приемников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Проведено 72 эксперимента, в которых для регистрации неоднородностей ионосферной плазмы, вызванных работой ДУ, использовались данные станций мировой сети ГНСС-приемников IGS (International GNSS Service). Из них в 35 экспериментах дополнительно привлекались данные сети SibNet ИСЗФ СО РАН. Анализ пространственно-временной картины вариаций полного электронного содержания (ПЭС) показал, что задача обнаружения отклика ПЭС на работу ДУ осложнена рядом факторов: 1) воздействие ДУ на ионосферную плазму сильно локализовано в пространстве и имеет относительно небольшую интенсивность; 2) имеется малое количество радиолучей приемник-спутник, обусловленное малым числом приемных станций ГНСС, особенно до 2013 г...

Ионосфера, гнсc, "прогресс"

Короткий адрес: https://sciup.org/142216926

IDR: 142216926 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/szf-34201709

Текст научной статьи Комплексный анализ реакции ионосферы на работу двигательных установок ТГК "Прогресс" по данным ГНСС-приемников в Байкальском регионе

Активные эксперименты по воздействию на ионосферную плазму вызывают большой интерес, поскольку они, во-первых, могут быть повторены для сопоставления и верификации результатов, а, во-вторых, представляют собой калиброванное локальное воздействие, которое можно использовать для сравнения точности разных средств диагностики, уточнения моделей ионосферы, проверки гипотез о взаимодействии различных слоев атмосферы.

Активные космические эксперименты (КЭ) «Плазма—Прогресс» и «Радар—Прогресс» [Лебедев и др., 2008; Potekhin et al., 2009; Хахинов и др., 2013] , проводившиеся в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) в период с 2006 по 2014 г., были направлены на изучение воздействия двигательных установок (ДУ) транспортно-грузовых кораблей (ТГК) «Прогресс» на верхние слои атмосферы и ионосферу [Khakhinov et al., 2011, 2012; Борисов и др., 2012; Хахинов и др., 2010, 2012] . Включения ДУ для экспериментов проводились после отстыковки ТГК от международной космической станции (МКС) при пролете ТГК над обсерваториями ИСЗФ [Khakhinov et al., 2011, 2012; Хахинов и др., 2012] . В качестве средств диагностики состояния околоземного космического пространства использовался комплекс геофизических инструментов ИСЗФ [Сей-смоионосферные…, 2012; Институт…, 2015] . Одним из таких инструментов является разработанный в ИСЗФ программно-аппаратный комплекс GLOBDET [Афраймович, Перевалова, 2006] , предназначенный для детектирования ионосферных возмущений естественного и техногенного происхождения на основе измерений вариаций полного электронного содержания (ПЭС). Измерения выполнены с помощью сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Основой и источником данных комплекса GLOBDET служит сеть наземных двухчастотных приемников ГНСС. В 2006–2012 гг. для регистрации ионосферных эффектов работы ДУ ТГК «Прогресс» использовались приемники ГНСС, входящие в глобальную сеть IGS. В 2012 г. в ИСЗФ была развернута собственная региональная сеть SibNet наземных приемных станций ГНСС [Ишин и др., 2017] . Поэтому в 2013–2014 гг. привлекались данные этой сети. Настоящая работа посвящена подробному анализу реакции ионосферы на работу сближающе-корректирующих двигателей (СКД) ТГК «Прогресс», проявляющейся в ПЭС, по данным ГНСС.

РАСЧЕТ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО ДАННЫМИ ГНСС

С целью определения точных координат приемника спутник ГНСС излучает непрерывные сигналы на двух несущих частотах f1 и f2. С той же целью приемник выполняет измерения дальности D до спутника ГНСС по времени распространения навигационного радиосигнала (кодовые измерения) или по набегу фазы несущей радиоволны (фазовые измерения). При распространении в ионосфере навигационные радиосигналы испытывают задержку, величина которой пропорциональна значению ПЭС вдоль направления распространения. Это позволяет определять ПЭС по навигационным измерениям ГНСС-приемника. ПЭС является одной из важных характеристик ионосферы и представляет собой электронную концентрацию Ne, проинтегрированную вдоль некоторого луча:

D

I = j N e dr .

Таким образом, ПЭС равно числу электронов в столбе единичного сечения. Вариации ПЭС, так же как вариации N e отражают поведение ионосферной плазмы. Они могут быть рассчитаны как по фазовым, так и по кодовым навигационным измерениям на двух частотах, а также по фазовым и кодовым измерениям на одной частоте [Hofmann-Wellenhof et al., 1992, 2008; Афраймович, Перевалова, 2006] . В практике ионосферных исследований для расчета ПЭС чаще всего применяют двухчастотные фазовые измерения как более точные. Измерения набега фазы несущей радиоволны в ГНСС проводятся с высокой степенью точности, так что ошибка в определении ПЭС при 30-секундных интервалах усреднения не превышает 1014 м–2 (или 0.01 TECU, 1 TECU=1016 м–2) [Hofmann-Wellenhof et al., 1992] . Это позволяет регистрировать достаточно слабые возмущения ионосферной плазмы.

Расчет вариаций ПЭС по фазовым измерениям осуществляется по единой для всех ГНСС формуле [Hofmann-Wellenhof et al., 1992, 2008]

i =-- ff-r ( L xi - l2 ^2) ,

40.308 2211 22

где L 1, L 2 — приращения фазового пути радиосигнала для частот f 1, f 2, вызванные задержкой в ионосфере и измеренные приемником ГНСС; λ 1 , λ 2 — длины волн радиосигналов с частотами f 1 , f 2 .

Поскольку ПЭС является интегралом, его невозможно сопоставить с определенной высотой. Установлено, однако, что область ионосферы, формирующая основной вклад в ПЭС и вариации ПЭС, расположена в окрестностях главного максимума ионизации (область F2). Поэтому в первом приближении принято считать, что ПЭС формируется в ионосферной точке — точке пересечения луча приемник — спуник ГНСС с тонким слоем, расположенным на высоте h max максимума F2-слоя ионосферы. Координаты ионосферной точки определяются через координаты навигационного спутника и приемника [Афраймович, Перевалова, 2006] . В данных исследованиях полагалось h max=400 км, что соответствует высоте пролета ТГК «Прогресс» [Khakhinov et al., 2011, 2012; Хахинов и др., 2012] .

В настоящей работе ионосферные возмущения, вызванные работой СКД ТГК, исследовались с помощью анализа вариаций ПЭС, рассчитанных по единой методике, разработанной в ИСЗФ СО РАН [Афраймович,

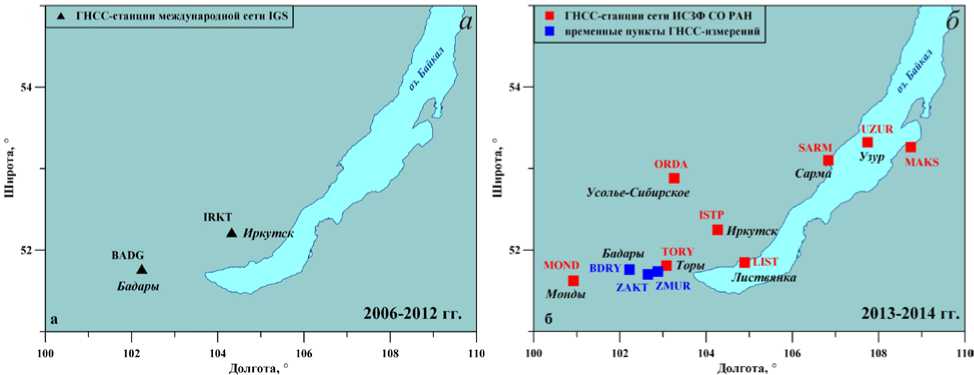

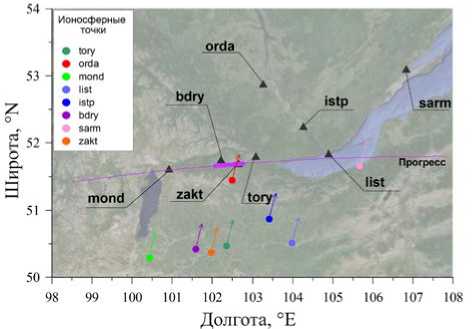

Рис. 1. Расположение наземных двухчастотных приемников ГЛОНАСС/GPS на территории Сибири во время проведения активных экспериментов в 2006–2012 гг. ( а ) и 2013–2014 гг. ( б )

Перевалова, 2006]. Использовались навигационные измерения GPS и ГЛОНАСС. Вариации ПЭС рассчитывались по фазовым измерениям на двух несущих частотах ГНСС (1). Для выделения возмущений, вызванных работой двигателей ТГК, полученные исходные ряды вариаций ПЭС I(t) фильтровались в диапазоне периодов 2–10 мин для экспериментов 2006–2012 гг. и 0.5–10 мин для экспериментов 2013–2014 гг. методом скользящего среднего. В результате были получены отфильтрованные ряды вариаций ПЭС dI(t), отражающие динамику ионосферных возмущений в заданном диапазоне периодов. Диапазон фильтрации выбран на основе многолетнего опыта обработки ГНСС-данных: возмущения ПЭС с периодами 1– 10 мин чаще всего наблюдаются при запуске космических аппаратов, взрывах, землетрясениях [Афраймович, Перевалова, 2006]. С целью оценки уровня фоновых флуктуаций ПЭС, наблюдавшихся при прохождении луча спутник—приемник вблизи области воздействия, рассчитывались СКО отфильтрованных вариаций ПЭС в течение ±1 ч относительно времени воздействия. В экспериментах 2006–2012 гг. использовались данные глобальной сети ГНСС-приемников IGS []. В экспериментах 2013–2014 гг. использовались данные постоянно действующих и временных станций сети SibNet приемников ГНСС [Ишин и др., 2017].

Для выделения откликов ПЭС на воздействие ДУ ТГК использовался метод картирования возмущений ПЭС, хорошо зарекомендовавший себя на этапе предварительной обработки данных активных КЭ [Ишин и др., 2017] . В соответствии с методом на карту наносится положение ионосферных точек всех лучей приемник—спутник для определенного момента времени; цвет точек соответствует амплитуде вариаций ПЭС, зарегистрированных на данном луче, и отражает уровень возмущенности ионосферы. Последовательность карт для соседних моментов времени позволяет проследить пространственно-временную динамику возмущений ПЭС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 2006–2012 гг. ПО ДАННЫМ МИРОВОЙ СЕТИ IGS

Для экспериментов 2006–2012 гг. использовались данные двух ГНСС-станций BADG и IRKJ, входящих в сеть IGS. Станция BADG размещена в радиоастрономической обс. «Бадары» Института прикладной астрономии РАН (ур. Бадары, Тункинская долина) []. Станция IRKJ расположена на территории Астрогеодинамической обсерватории Восточно-Сибирского филиала ФГУП (ВНИИФТРИ) [] в Иркутске (рис. 1, а). Данные измерений станций BADG, IRKJ получены на сайте IGS []. Временное разрешение данных составляет 30 с.

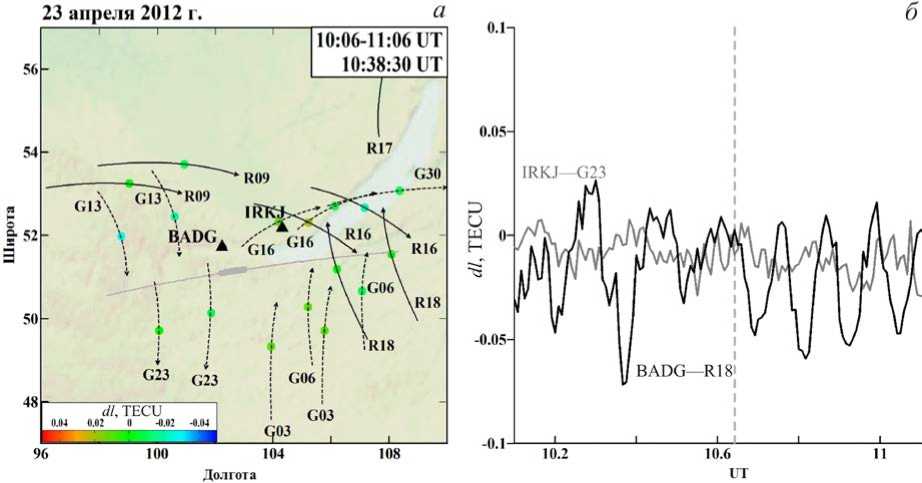

В 2006–2012 гг. было обработано 37 сеансов КЭ. Из них в 35 случаях отклик в вариациях ПЭС на работу СКД не был обнаружен. На рис. 2 показан характерный пример геометрии эксперимента и временных вариаций ПЭС для события 23 апреля 2012 г., демонстрирующий отсутствие отклика ПЭС на работу СКД.

На рис. 2, а жирной линией показана траектория ТГК (утолщением отмечен участок с работающими СКД). Треугольники — использовавшиеся станции IRKJ и BADG; тонкие черные линии со стрелками — траектории ионосферных точек: пунктирные соответствуют лучам на спутники GPS (обозначение спутника GPS начинается с буквы «G»), сплошные — лучам на спутники ГЛОНАСС (обозначение спутника ГЛОНАСС начинается с буквы «R»). Кружками на траекториях показано положение ионосферных точек во время работы СКД (10:38:30 UT). Цветом показаны соответствующие значения вариаций ПЭС (цветовая шкала приведена внизу). Траектории даны для интервала времени ±30 мин от времени работы СКД (10:06–11:06 UT). На рис. 2, б отображены отфильтрованные вариации ПЭС, соответствующие трем ионосферным точкам для лучей BADG—R18 (черная линия) и IRKJ—G23 (серая), которые оказались к траектории пролета ближе остальных. Штриховой вертикальной линией показано время включения двигателя.

Рис. 2. Геометрия измерений ( а ) и соответствующие отфильтрованные вариации ПЭС ( б ) во время эксперимента 23 апреля 2012 г. Для каждого спутника показаны два трека ионосферных точек: западнее — для станции BADG, восточнее — для станции IRKJ

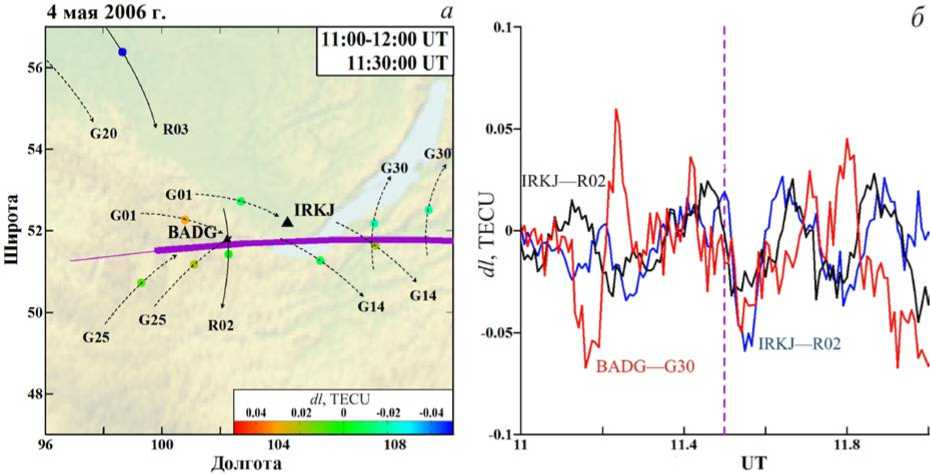

Рис. 3. Геометрия измерений ( а ) и соответствующие отфильтрованные вариации ПЭС ( б ) во время эксперимента 4 мая 2006 г.

В период работы двигателей все ионосферные точки находились вдали (не менее 50–100 км) от траектории пролета ТГК (рис. 2, а). Во временных вариациях ПЭС присутствуют фоновые колебания, маскирующие возможный отклик ПЭС на работу СКД. В частности, на луче BADG—R18 (рис. 2, б) присутствуют интенсивные квазиколебания ПЭС, которые нельзя считать откликом на работу ДУ ТГК. Об этом свидетельствует удаленность ионосферной точки от места воздействия ТГК, а также тот факт, что отмеченные квазиколебания наблюдаются как после пролета ТГК, так и до него. Данные колебания являются возмущениями, вызванными другими источниками. Удаленность ионосферных точек от места воздействия и присутствие интен- сивных фоновых колебаний привело к невозможности выделения значимого возмущения ПЭС, связанного с пролетом ТГК. Подобная ситуация наблюдалась в большинстве (35) сеансов.

В двух сеансах благодаря совместному анализу временных вариаций ПЭС и динамики карт возмущений ПЭС удалось обнаружить возможные отклики ПЭС на воздействие СКД: 4 мая 2006 г. и 24 апреля 2011 г. Параметры откликов приведены в таблице. В обоих случаях геомагнитная обстановка была спокойной: индекс K p не превышал 2.7 (см. таблица), что облегчило выделение отклика. На рис. 3 представлена геометрия эксперимента и отфильтрованные вариации ПЭС для пролета 4 мая 2006 г. Обозначения те же, что на рис. 2. Карта возмущений ПЭС (рис. 3, а )

Параметры откликов ПЭС на работу ДУ ТГК

|

Дата |

Время воздействия (UT) |

Индекс K p за предыдущие 6 ч |

Радиолуч |

Время начала регистрации после включения ДУ, мин |

СКО 2-часового ряда вариаций ПЭС, TECU |

Длительность, мин |

Амплитуда, TECU |

Поперечный (меридиональный) размер области, км |

|

04.05.2006 |

11:29 |

2–2.7 |

IRKJ—G14 |

1 |

0.021 |

4.5 |

0.06 |

19 |

|

IRKJ—R02 |

1 |

0.015 |

6 |

0.03 |

25 |

|||

|

BADG—G30 |

1 |

0.24 |

5.5 |

0.05 |

22 |

|||

|

24.04.2011 |

13:51 |

0.7–1.3 |

IRKJ—G07 |

0.5 |

0.036 |

4 |

0.11 |

12 |

|

18.04.2013 |

12:28 |

0.3 |

ORDA—G07 |

5 |

0.018 |

4.5 |

0.06 |

17 |

|

16.06.2013 |

12:38 |

0.3–0.7 |

BDRY—G17 |

14 |

0.023 |

4 |

0.07 |

13 |

|

ZAKT—G17 |

12 |

0.025 |

6.5 |

0.06 |

21 |

|||

|

ZMUR—G17 |

12 |

0.025 |

8 |

0.04 |

26 |

|||

|

18.06.2013 |

12:22 |

0.3–0.7 |

UZUR—R10 |

0.5 |

0.082 |

10 |

0.12 |

30 |

|

16.04.2014 |

12:09 |

0.7–1.3 |

LIST—G08 |

4 |

0.033 |

6 |

0.07 |

22 |

|

ORDA—R17 |

5 |

0.022 |

3 |

0.16 |

15 |

|||

|

29.07.2014 |

19:09 |

0.7–1 |

TORY—G22 |

8 |

0.031 |

5 |

0.12 |

16 |

показана для момента времени, соответствующего минимуму вариаций ПЭС, которые были вызваны воздействием СКД ТГК.

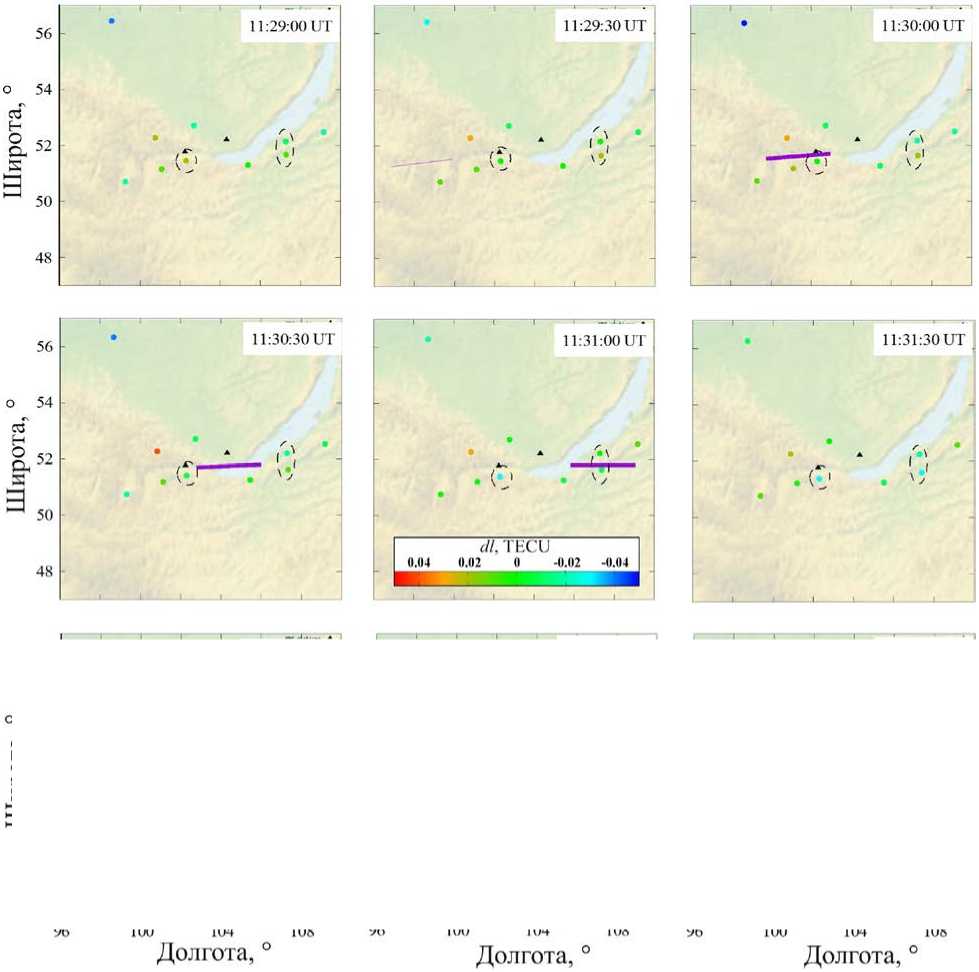

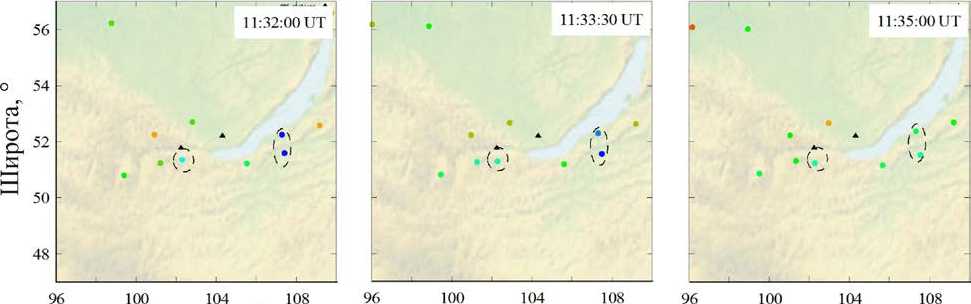

На рис. 4 представлен набор последовательных карт возмущений ПЭС для эксперимента 4 мая 2006 г. Толстой линией дана траектория пролета ТГК с включенными СКД, тонкой — с выключенными СКД. Штриховыми линиями обведены ионосферные точки, соответствующие радиолучам IRKJ—R02 (одиночная точка), а также IRKJ—G14 и BADG—G30 (группа из двух точек).

Анализ динамики карт возмущений ПЭС позволил выявить резкое и значительное уменьшение значений вариаций ПЭС спустя 1 мин после включения ДУ ТГК на лучах IRKJ—G14, IRKJ—R02 и BADG—G30 (рис. 4). Это подтверждается характером временных вариаций ПЭС (рис. 3, б ): на всех трех лучах сразу после времени пролета наблюдается минимумы длительностью ~6–10 мин с амплитудой от 0.02 до 0.05 TECU. Амплитуда отклика превышает как погрешность определения ПЭС (0.01 TECU), так и уровень фоновых вариаций (~0.025 TECU), наблюдавшихся на близких углах места спутника (таблица). Важно отметить, что эти минимумы по данным всех трех рядов наблюдаются практически одновременно и похожи по форме. Несмотря на то, что только две ионосферные точки (IRKJ—G14 и BADG—G30) находятся вблизи друг от друга (~50 км), а третья (IRKJ—R02) удалена от них более чем на 400 км, все три точки находятся на расстоянии 10– 40 км от участка траектории пролета ТГК с включенным двигателем. Это позволяет сделать заключение о связи обнаруженного минимума вариаций ПЭС с работой двигателя ТГК. Анализ рядов ПЭС на остальных лучах приемник — спутник ГНСС не выявил изменений, связанных с пролетом ТГК, так как эти лучи проходили вдали (более 50 км) от активного участка траектории ТГК.

Аналогичные результаты были получены во время эксперимента 24 апреля 2011 г. Анализ динамики карт возмущений ПЭС выявил резкое и значительное уменьшение значений вариаций ПЭС спустя 30 с после включения СКД ТГК на радиолуче IRKJ—G07. Ионосферная точка этого радиолуча находилась на расстоянии ~10 км от участка траектории пролета ТГК с включенными СКД. В соответствующих временных вариациях ПЭС сразу после времени пролета наблюдался минимум длительностью ~3–5 мин с амплитудой более 0.1 TECU (при уровне фоновых колебаний 0.025 TECU, таблица).

Таким образом, две станции сети IGS позволили обнаружить отклик в двух экспериментах из 37. Небольшое число результативных экспериментов связано с малым количеством станций в регионе эксперимента, из-за чего пересечение области воздействия ионосферными точками было довольно редким событием.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 2013–2014 гг.

ПО ДАННЫМ СЕТИ SibNet

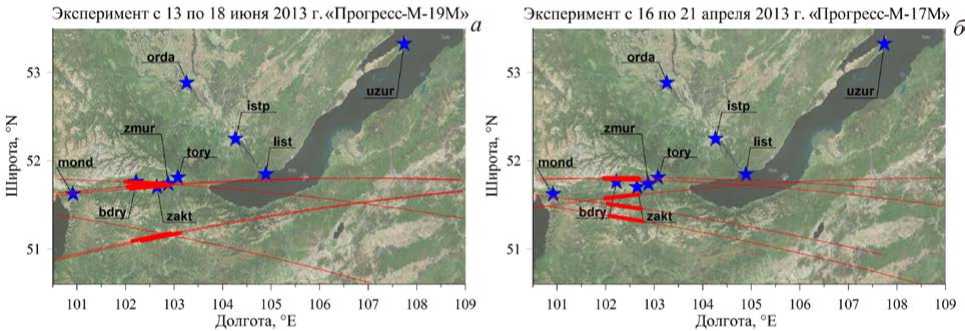

В 2012 г. начались регулярные наблюдения на постоянно действующих ГНСС-станциях SibNet [Ишин и др., 2017] ИСЗФ СО РАН. Поэтому в экспериментах 2013–2014 гг. использовались данные этой сети (рис. 1, б ). Кроме того, на время проведения экспериментов сеть постоянно действующих станций была дополнена сетью временных пунктов наблюдений (рис. 1, б ) [Ишин и др., 2017] . Таким образом, во время проведения серий КЭ 2013–2014 гг. конфигурация SibNet имела вид, показанный на рис. 5, 6.

В 2013–2014 гг. было обработано 35 сеансов КЭ. Из них в 5 был уверенно зарегистрирован отклик в вариациях ПЭС на работу СКД. Параметры откликов приведены в таблице. Значительных геомагнитных возмущений в дни наблюдений не регистрировалось: индекс K p не превышал 1.3 за последние 6 ч перед экспериментами.

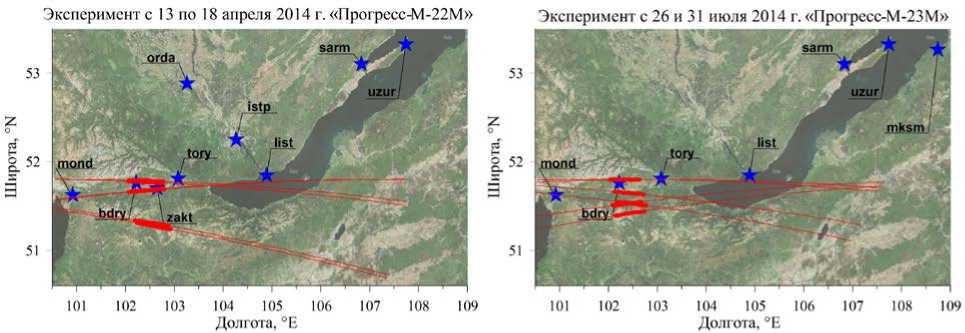

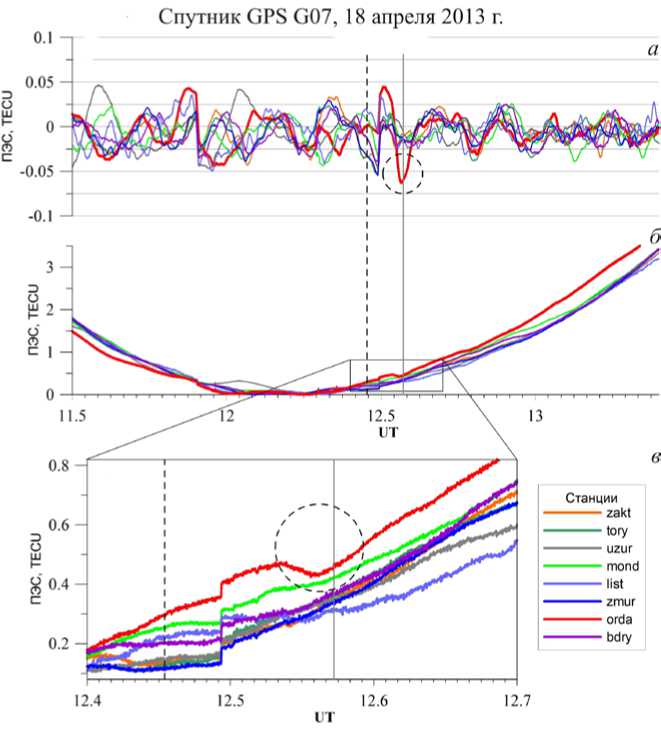

Анализ ионосферных карт показал, что отклик в вариациях ПЭС регистрируется в случае прохождения ионосферной точки вблизи области воздействия СКД в течение нескольких ближайших минут после пролета ТГК. При пересечении ионосферной точкой области воздействия регистрировались отрицательные возмущения ПЭС. Пример такого возмущения приведен на рис. 7 для эксперимента 18 апреля 2013 г. Ионосферная точка луча ORDA—G07 пересекает

4 мая 2006 г.

Рис. 4. Динамика карт возмущений ПЭС во время эксперимента 4 мая 2006 г. Треугольниками отмечены станции ГНСС. Цветом ионосферных точек указано мгновенное значение вариации ПЭС для текущего радиолуча. Сплошная линия — траектория ТГК «Прогресс» с работающими двигателями (в соответствующий интервал времени)

область воздействия спустя 7 мин после пролета ТГК. Во временных рядах ПЭС на указанном луче отчетливо видно резкое уменьшение ПЭС (рис. 8, станция ORDA). В это же время в рядах ПЭС на всех остальных станциях аналогичного падения не наблюдается (рис. 8, в ). Следует отметить, что в 12:29 для спутника G07 все станции одновременно зарегистрировали положительный скачок ПЭС (рис. 8, в ). Такие скачки в данных ПЭС являются хорошо известным явлением и появляются вследствие срыва сопровождения фазы [Hofmann-Wellenhof et al., 1992, 2008] . В нашем случае наблюдаются строго синхронные скачки для одного спутника на всех работающих станциях. Их причиной является сбой (скачок фазы) в работе передающей аппаратуры спутника.

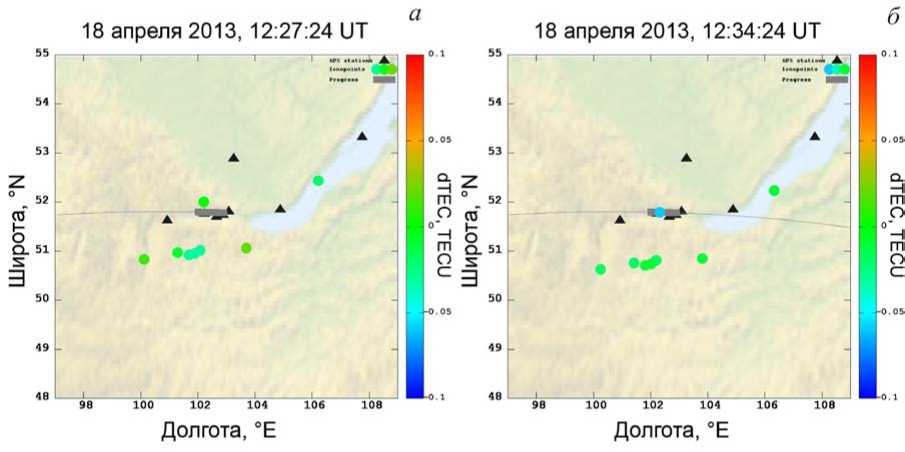

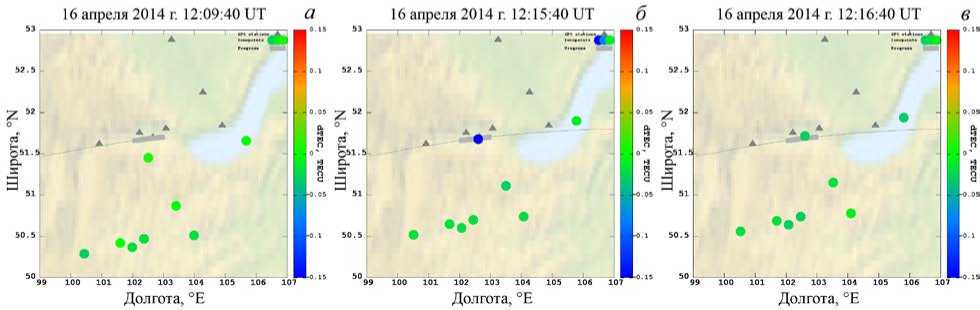

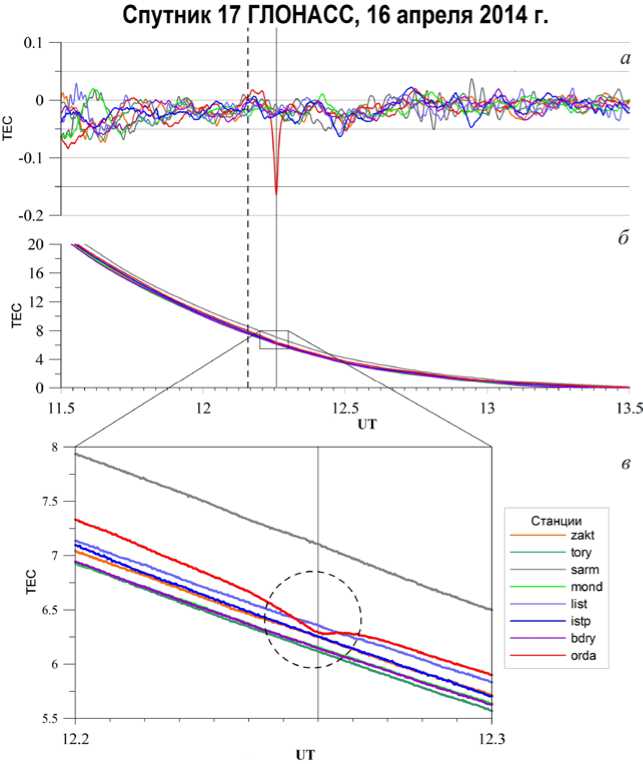

Наиболее интересен случай регистрации отрицательного возмущения ПЭС во время эксперимента 16 апреля 2014 г. Предварительные результаты, полученные с помощью системы GPS (луч LIST—G08) по данному событию, описаны в [Ишин и др., 2017] . Еще более показательные результаты регистрации этого возмущения были получены с привлечением данных ГЛОНАСС. В указанном эксперименте ионосферная точка для спутника № 17 системы ГЛОНАСС на станции ORDA (луч ORDA—R17) пересекла область воздействия через 6 мин после включения двигателя ТГК «Прогресс» (рис. 9, 10). Динамика вариаций ПЭС в ионосферных точках спутника № 17 системы ГЛОНАСС позволяет непосредственно обнаружить уменьшение ПЭС в то время, когда ионосферная точка луча ORDA—R17 пересе-

Рис. 5. Геометрия экспериментов 2013 г. для сети SibNet. Звездочки — станции ГЛОНАСС/GPS, линии — траектории ТГК «Прогресс-17» (апрель), «Прогресс-19» (июнь)

Рис. 6. Геометрия экспериментов 2014 г. для сети SibNet. Звездочки — станции ГЛОНАСС/GPS, линии — траектории ТГК «Прогресс-21» (апрель), «Прогресс-23» (июль)

Рис. 7. Ионосферные точки для спутника GPS G07 во время эксперимента 18 апреля 2013 г. Цветом показаны значения вариаций ПЭС на соответствующем луче спутник—приемник. Треугольники — станции ГЛОНАСС/GPS, линия — траектория ТГК «Прогресс», утолщенный участок траектории — движение ТГК «Прогресс» с работающей ДУ

кает область воздействия ДУ ТГК (рис. 10). Соответствующие временные вариации ПЭС для станций ГЛОНАСС/GPS показаны на рис. 11. На луче ORDA—R17 видно отрицательное возмущение ПЭС амплитудой 0.16 TECU. Длительность регистрации этого возмущения не превышала 2 мин. Стоит отметить, что станция ORDA расположена в Обсерватории радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН. Струя СКД ТГК «Прогресс» в эксперименте 16 апреля 2014 г. была направлена в сторону

Спутник 17 ГЛОНАСС 16 апреля 2014 г.

Рис. 9. Положение ионосферных точек для спутника № 17 ГЛОНАСС во время эксперимента 16 апреля 2014 г. Стрелками показаны траектории движения ионосферных точек в течение 10 мин после включения СКД ТГК; треугольники — станции ГЛОНАСС/GPS

Рис. 8. Вариации ПЭС для спутника GPS G07, отфильтрованные в диапазоне 0.5–10 мин ( а ) и без фильтрации ( б , в ) для разных станций. Вертикальная штриховая линия — момент включения СКД, вертикальная сплошная линия — момент пересечения ионосферной точкой луча ORDA—G07 траектории ТГК «Прогресс»

данной обсерватории. Вероятно, это способствовало регистрации такого короткого, но ярко выраженного интенсивного возмущения.

В целом, благодаря функционированию постоянно действующих и временных станций SibNet отклики ПЭС на воздействие СКД удалось обнаружить в 5 сеансах: 18 апреля 2013 г., 16 и 18 июня 2013 г., 16 ап- реля 2014 г., 29 июля 2014 г. Обобщенные параметры откликов приведены в таблице.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Возмущения в ионосфере, вызванные работой СКД ТГК в КЭ 2006–2014 гг., исследовались на основе анализа вариаций ПЭС. Данные ПЭС были получены на сети приемников ГЛОНАСС/GPS, расположенных в Прибайкальском регионе: международная сеть IGS (эксперименты 2006–2012 гг.), сеть SibNet стационарных станций ГЛОНАСС/GPS ИСЗФ СО РАН, дополненная временными пунктами ГЛОНАСС/GPS (эксперименты 2013–2014 гг.). Расчет вариаций ПЭС по данным ГЛОНАСС/GPS проводился по единой методике.

Уровень геомагнитной возмущенности во время проведения экспериментов можно охарактеризовать как спокойный. Только в одном случае (4 мая 2006 г.) индекс K p достигал значения 2.7 за 6 ч, предшествующих эксперименту. В остальных случаях K p был ниже 1.3 (см. таблицу).

За весь период КЭ было обработано 72 пролета ТГК «Прогресс». Из них в 65 случаях отклик в вариациях ПЭС на работу ДУ зарегистрирован не был. Обнаружение отклика ПЭС на работу СКД ТГК по данным ГЛОНАСС/GPS осложнено рядом факторов: сильная локализация в пространстве и небольшая

Рис. 10. Перемещение ионосферных точек для спутника № 17 системы ГЛОНАСС в течение 7 мин после включения СКД ТГК. Цветом показаны значения вариаций ПЭС. Серая линия — траектория ТГК «Прогресс», утолщенный участок траектории — движение ТГК «Прогресс» с работающим СКД

Рис. 11. Вариации ПЭС для спутника №17 ГЛОНАСС, отфильтрованные в диапазоне 0.5–10 мин ( а ) и без фильтрации ( б , в ) для разных станций. Вертикальная штриховая линия — момент включения СКД ТГК, вертикальная сплошная линия — момент пересечения ионосферной точкой ORDA—R17 траектории ТГК с работающим СКД

интенсивность ионосферного возмущения; интегральный характер измерений ПЭС; малое количество приемных станций ГЛОНАСС/GPS и, соответственно, радиолучей приемник—спутник; наличие фоновых возмущений ионосферы различной интенсивности.

Отклик ПЭС на работу СКД ТГК удалось обнаружить в 7 сеансах из 72 (т. е. в 10 % случаев наблюдений). Как следует из описания, представленного в двух предыдущих разделах, отклик ПЭС был выяв- лен на радиолучах, проходивших в непосредственной близости от области ионосферы, возмущенной работой СКД, или пересекавших эту область. При этом геометрия экспериментов была такова, что соответствующие ионосферные точки перемещались преимущественно поперек траектории пролета ТГК. Параметры зарегистрированных откликов приведены в таблице.

Зарегистрированные отклики ПЭС представляли собой уменьшение значений ПЭС длительностью 3–

10 мин и амплитудой 0.03–0.16 TECU. Амплитуды откликов превышали погрешность определения ПЭС (0.01 TECU) и уровень фоновых вариаций на близких углах места спутника (см. таблицу). Наблюдаемое уменьшение значений ПЭС позволяет сделать заключение, что работа СКД вызывает уменьшение электронной концентрации в области воздействия. Отклики регистрируются через 0.5–6 мин после включения ДУ.

Зная положения ионосферной точки в начале и конце регистрации отклика ПЭС на работу ДУ, можно оценить размер возмущенной области в меридиональном направлении, т. е. поперек траектории пролета ТГК. Оценка выполнялась в предположении, что ионосферные точки пересекают область, возмущенную СКД, при этом возмущенная область перемещается преимущественно в широтном направлении и практически неподвижна в меридиональном. Размер возмущенной области рассчитывался как расстояние по дуге большого круга между двумя указанными выше положениями ионосферной точки. В таблице приведены рассчитанные таким способом поперечные размеры области, возмущенной работой СКД ТГК, которые составляют порядка 12–30 км. Отметим, что малое число ионосферных точек и их смещение вследствие движения навигационного спутника не позволяют отследить расширение возмущенной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ пространственно-временной картины вариаций ПЭС, наблюдавшейся во время активных КЭ 2006–2014 гг., показал, что задача обнаружения отклика ПЭС на работу СКД ТГК осложнена рядом факторов. Воздействие реактивных двигателей на ионосферную плазму сильно локализовано в пространстве и имеет относительно небольшую интенсивность. Интегральный характер измерений ПЭС затрудняет поиск таких возмущений. Малое количество радиолучей приемник — спутник, обусловленное малым числом приемных станций ГЛОНАСС/GPS (особенно до 2013 г.), существенно снижает вероятность обнаружения локализованных возмущений. Возможный отклик ПЭС маскируется фоновыми возмущениями ионосферы различной интенсивности.

С другой стороны, при удачной геометрии эксперимента радиолуч приемник—спутник может пересекать возмущенную область в ближайшие несколько минут после воздействия. В таком случае амплитуда ионосферного отклика на включение СКД ТГК оказывается в несколько раз больше фоновых вариации ПЭС в спокойных геомагнитных условиях. В этом случае можно оценить как амплитуду вариаций ПЭС, так и поперечный размер наблюдаемой неоднородности. При такой оценке следует учитывать, что неоднородность не остается статичной, а увеличивается в пространственных размерах, при этом электронная концентрация внутри самой неоднородности снижается.

Конкретные оценки уменьшения электронной концентрации остались за рамками настоящей статьи. Предварительные оценки с помощью простой

A.B. Ishin, S.V. Voeykov, N.P. Perevalova, V.V. Khakhinov модели возмущений ПЭС получены в [Ишин, Воейков, 2017] . Более точные оценки могут быть выполнены с привлечением данных других средств регистрации, работающих во время проведения тех же экспериментов. Определение этих величин является задачей следующих работ.

Авторы благодарят Лебедева В.П. за предоставление данных пролетов ТГК «Прогресс». Работа выполнена в рамках проекта № АААА-А16-116012210460-0 «Исследование системы литосфера— атмосфера—ионосфера в экстремальных условиях» программы Президиума РАН № 15. Работа была поддержана грантом РФФИ № 16-35-00027_мол_а «Исследование отклика ионосферы на одновременное воздействие различных источников в нейтральной атмосфере», 2016–2017 гг. Экспериментальные данные получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» ИСЗФ СО РАН.

Список литературы Комплексный анализ реакции ионосферы на работу двигательных установок ТГК "Прогресс" по данным ГНСС-приемников в Байкальском регионе

- Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: Изд-во ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. 480 с.

- Борисов Б.С., Габдуллин Ф.Ф., Гаркуша В.И. и др. Радиофизические характеристики плазменного окружения низкоорбитальных КА по данным космических экспериментов//Нелинейный мир. 2012. Т. 10, № 10. С. 700-709.

- Институт солнечно-земной физики: создание и развитие/отв. ред. Г.А. Жеребцов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. 610 с.

- Ишин А.Б., Воейков С.В. Определение параметров ионосферного отклика на включение двигателей космического корабля «Прогресс» по данным ГНСС//XXIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Иркутск, 3-7 июля 2017 г.: Материалы. С. E85-E88.

- Ишин А.Б., Перевалова Н.П., Воейков С.В., Хахинов В.В. Первые результаты регистрации ионосферных возмущений по данным сети SibNet приемников ГНСС в активных космических экспериментах//Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 4. С. 82-92 DOI: 10.12737/szf-34201708

- Лебедев В.П., Хахинов В.В., Габдуллин Ф.Ф. и др. Исследование методами радиозондирования характеристик плазменного окружения низкоорбитальных космических аппаратов//Космонавтика и ракетостроение. 2008. № 1(50). С. 51-60.

- Сейсмоионосферные и сейсмоэлектромагнитные процессы в Байкальской рифтовой зоне/отв. ред. Жеребцов Г.А. (Интеграционные проекты СО РАН. Вып. 35). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 304 с.

- Хахинов В.В., Потехин А.П., Лебедев В.П. и др. Радиофизические методы диагностики ионосферных возмущений, генерируемые бортовыми двигателями ТГК «Прогресс»: алгоритмы, инструменты и результаты//Журнал радиоэлектроники. Российская научная конференция «Зондирование земных покровов радарами с синтезированной апертурой». Улан-Удэ, 06.09-10.09 2010 г.: Электронный сборник докладов. 2010. С. 553-569.

- Хахинов В.В., Потехин А.П., Лебедев В.П. и др. Результаты дистанционного зондирования ионосферных возмущений в активных космических экспериментах «Радар-Прогресс»//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9, № 3. С. 199-206.

- Хахинов В.В., Потехин А.П., Лебедев В.П. и др. Некоторые результаты активных космических экспериментов «Плазма-Прогресс» и «Радар-Прогресс»//Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. 2013. Специальный выпуск. Т. 5, № 51. С. 160-163.

- Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System: Theory and Practice. New York; Wien: Springer-Verlag, 1992. 327 p.

- Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS -Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo and more. New York; Wien: Springer, 2008. 516 p.

- Khakhinov V., Potekhin A., Shpynev B., et al. Results of complex radiosounding of ionospheric disturbances generated by the transport spacecraft Progress onboard thrusters. Proc. 30th URSI General Assembly and Scientific Symp. 2011. URL: http://www.ursi.org/proceedings/procGA11/ursi/HP2-15.pdf (дата обращения 12.05.2017).

- Khakhinov V.V., Shpynev B.G., Lebedev V.P., et al. Radiosounding of ionospheric disturbances generated by exhaust streams of the transport spacecraft Progress engines//Proc. PIERS-2012. Moscow, 2012. P. 1168-1171.

- Potekhin A.P., Khakhinov V.V., Medvedev A.V., et al. Active space experiments with the use of the transport spacecraft Progress and Irkutsk IS Radar//Progress in Electromagnetics Research Symposium. 2009. P. 223-227.

- URL: http://sopac.ucsd.edu (дата обращения 12 мая 2017 г.).

- URL: http://www.vniiftri-irk.ru (дата обращения 12 мая 2017 г.).

- URL: http://www.ipa.nw.ru (дата обращения 12 мая 2017 г.).