Комплексный подход к реализации целей обучения иностранным языкам в высшей школе

Автор: Богатырва Марина Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается реализация целей обучения иностранным языкам в высшей школе. Освещаются формирующие и развивающие цели обучения, которые до сих пор доминируют в определении стратегических задач современного иноязычного образования.

Целеполагание, иноязычное образование, ключевые компетенции, стратегия индивидуального и социального развития, выращивание субъектности, интерактивное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/148320846

IDR: 148320846 | УДК: 372.881.1

Текст научной статьи Комплексный подход к реализации целей обучения иностранным языкам в высшей школе

ках, а также в духовной сфере обучающихся» [3, с. 45].

Тем не менее при всей плодотворности педагогических подходов к проблеме целеполагания необходимо признать, что до сих пор нет ясности в понимании стратегических целей обучения иностранным языкам в высшей школе.

Коль скоро язык отражает в себе каждую стадию культуры, мы не можем обойти вопрос о соотношении определенной ступени развития истории и целей обучения иностранным языкам, которые ставились методической наукой во второй половине ХХ века.

В работах отечественных методистов и лингводидактов (М.З. Би- болетовой, И.Л. Бим, Н.Д. Гальско-вой, Е.И. Пассова, И.И. Рахманова, Н.Н. Трубаневой, А.В. Щепило-вой Е.Г. Таревой, И.И. Халеевой) на протяжении десятилетий постулировалась идея комплексной реализации практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения иностранным языкам. Согласно Е.Г. Таревой, выбор приоритетов в объекте изучения изменялся от языка (до 1960-х годов) к речевой деятельности (1960–1970-е годы), от культуры (1980–1990-е годы) к межкультурной коммуникации (с 1990-х годов по настоящее время).

Рассмотрим, как в «нулевые» годы нашего века трактовались понятия «практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели обучения иностранным языкам». Примером может служить учебная программа по иностранным языкам для неязыковых вузов. В ней в качестве цели этого курса декларируется «приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования».

Наряду с практической целью – обучением общению на иностранном языке, в программе ставятся образовательные и воспитательные цели. Что касается «образовательных целей, они осуществляются в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и ориентированы на расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи». В части, касающейся воспитательных целей, программа гласит: «реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов (особенно обладающих академи- ческой степенью “бакалавр” или “магистр”) содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народностей» [4].

Сформулированные в этой программе задачи сгруппированы как конечные требования к отдельным этапам и конституантам содержания обучения иностранному языку, в то время как развитие иноязычных знаний, умений и навыков в четырех видах речевой деятельности направлено на осуществление деловых контактов профессионалов в ситуациях иноязычного общения. Важно отметить, что учет языковых и речевых особенностей инофонного социума позволяет авторам этого документа сформулировать умения соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются носители языка. Но при этом речь не идет о социокультурном и когнитивном развитии личности выпускника, обучающегося «воспринимать инаковость партнера» (И.И. Халеева) в ситуациях межкультурного общения.

Проведенный нами анализ этой программы показывает неадекватность ее одному из приоритетных требований, предъявляемых к современному специалисту в поликультурном, динамично меняющемся мире, – готовности выпускника к интеграции в другую культуру, достижению взаимопонимания с зарубежным партнером. Тем самым нарушается принцип диалога культур, в котором межкультурная компетенция выступает в качестве важной целевой категории лингвообразо-вания.

В последние годы в связи с внедрением государственных образовательных стандартов образовательные цели стали излагаться в форме компетенций, каж- дая из которых формулируется как требование к конкретному виду речевой деятельности. Теперь проблема практической цели обучения иностранному языку решается с помощью компетентност-ного подхода, обеспечивающего усиление практической направленности образования за счет набора ключевых иноязычных компетенций (И.Л. Бим, И.А. Зимняя). Он может быть представлен социальной, коммуникативной, межкультурной, корпоративной и другими компетенциями исходя из конкретной, отдельно взятой специальности.

Понятно, что комплекс ключевых компетенций претерпевает изменения при переходе на другой этап обучения иностранному языку. Например, при обучении магистрантов нельзя не учитывать такой исследовательский компонент профессиональной иноязычной компетенции, как способность к анализу и интерпретации данных с применением базовых, специальных знаний и современных методов исследования. Как правило, недооценка значимости того или иного компонента в составе профессиональной иноязычной компетенции ведет к снижению роли иностранного языка в профессиональной подготовке выпускников. Поэтому весь блок компетенций строится по принципу единства целей , обеспечивающих преемственность в конструировании программ и стратегическую направленность лингвообразовательного процесса на развитие у его субъектов различных граней вторичной языковой личности.

В последних работах методистов [1, с. 3] выделяется группа факторов, обусловливающих специфику современных целей обучения иностранному языку, а именно:

– социально-экономические и политические;

– социокультурные;

– социально-педагогические;

– методические.

«Разноаспектная детерминированность целей иноязычного образования дает основание считать, что данная категория есть некое промежуточное звено между социальным и методическим, – пишут авторы статьи. – С одной стороны, цель обусловлена объективными потребностями государства, его граждан, выражая их социальный заказ, с другой – она сама детерминирует всю систему образования, определяя ее содержание, организацию и результаты» [1, с. 3].

Наукой установлено, что цели образовательного процесса исторически разделились на формирующие и развивающие . С учетом этого обстоятельства возникает необходимость проследить ту роль, которую каждая из этих целей играла в жизни общества и личности в разные периоды истории. Реализация формирующих целей, взятая в целом, обеспечивает требуемые обществу, государству социально-личностные достижения обучающихся – качества, установки, когнитивные, ценностные и поведенческие ре-гулятивы, способы мышления и деятельности, адаптации и самореализации. А развивающие цели предполагают решение задачи свободного развертывания задатков и склонностей индивида с той или иной степенью учета (или совсем без него) особенностей, потребностей и возможностей социальной среды.

Первая группа формирующих целей иноязычного образования. Обращение к классикам философской мысли выявляет два вектора в формирующем подходе, один из которых восходит к Платону. Образование платоновского типа призвано воспроизводить общество через подготовку человека к заранее заданным типам социального взаимодействия и приучать каждого подчиняться в социальной иерархии находящемуся рангом выше и подчинять стоящего ниже. Образование становится главной обязанностью государства, и устойчивость достигается исключением случайных отклонений в системе социального взаимодействия, вызываемых личностным разнообразием, а значит, и возможностью появления новых социальных стратегий и программ жизнедеятельности. Задача образования в аристотелевской модели – выявить и сформировать личностные качества человека в соответствии с импульсом и конечной целью социального движения – благом, которое предоставляет как индивиду, так и обществу право свободного, во многом спонтанного определения стратегии индивидуального и социального развития, на которой строится концепция элитарного образования [3].

Отметим, что в условиях тотальных социальных перемен конца ХХ века вырисовывается диахрония социально-политического контекста изучения иностранного языка. В современной интерпретации формирующие цели иноязычного образования в высшей школе также реализуются через воспроизводство совокупного опыта для поддержания доминирующей культуры, сложившейся системы ценностей, потребностей общества и структур власти. Вместе с тем лингво-образование расценивается как двуединый социокультурный потенциал общества. как ресурс, обеспечивающий интеллектуальную ценность будущего специалиста, и как уникальный механизм воспроизводства общества и построения экономики инновационного типа – экономики знаний. Поскольку система языкового образования включена в число институциональных структур, обеспечивающих социализацию выпускников, постольку отвечать на запрос времени и общества может только субъект, обладающий «индивидуальным эволюционным сознанием и статусом, во- площающимся через идеологию инновационного образа жизни» (А.А. Понукалин).

Вторая группа развивающих целей иноязычного образования. Теоретической основой развивающего целеполагания традиционно считаются идеи Сократа, который первым обозначил идею процессности как личности, так и образования в качестве формы ее становления: «мудрость не в обладании истиной, а в готовности учиться» или «личность мудрого – бесконечный интеллектуальный процесс». Импульс, заданный Сократом и развитый Руссо, в терминах морального трансценди-рования (выход из погруженности сознания с целью обретения истины и смысла жизни) обосновывает также И. Кант. Расхождения между развивающим и формирующим целеполаганием вскрывает Э. Дюркгейм, выражая идею соотношения в образовании гомогенности и гетерогенности – групповой устойчивости однообразия или динамичности разнообразия личностных качеств и типов поведения учащихся [3].

Как известно, цели образования чутко реагируют на изменения, происходящие в обществе. Так, смена ценностных ориентаций постиндустриальной эпохи, научной парадигмы в языковом образовании выдвинула на первое место личность творца. Создание условий свободного развития независимой творческой индивидуальности в системе высшего профессионального образования способно дать субъекту лингвообразовательного процесса возможность конструктивной ориентации, имеющей важное значение в его будущей профессиональной деятельности.

В силу своей социокультурной природы – передачи культуры и развития личности обучающегося – иноязычное образование выступает как интегративный индикатор степени реализации сущностных

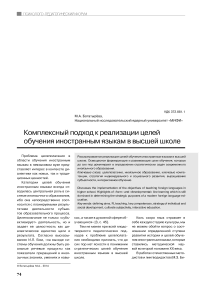

|

Факторы, обусловливающие реализацию целей обучения иностранному языку |

|||

|

Социально-экономические и политические |

Социокультурные |

Социально-педагогические |

Методические |

|

ФОРМИРУЮЩИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |

РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |

||

|

Подготовка общества к заданным типам социального взаимодействия, воспитание инновационноориентированного специалиста |

Воспроизводство совокупного опыта, доминирующей культуры, сложившейся системы ценностей (представлений о социальном благе) |

Создание условий для выращивания субъектности в осмысленной творческой деятельности и универсальных способностей |

Антропологическая и технологическая парадигмы, методические подходы: компетентностный, праксиологический, междисциплинарный гуманитарно-аксиологический и др. |

|

Достижение устойчивости в глобальном экономическом пространстве как фактор поддержания структур власти |

Определение стратегии социального развития, становление индивидуального эволюционного сознания |

Ответственность, самореализация, спектр рефлексивных функций личности: анализ проблемной ситуации и конструктивный выход из нее |

Интерактивное межкультурное обучение, взаимонаправленная энергия на опыт освоения спорности: точки соприкосновения, компромиссы, сотрудничество |

Профессиональная иноязычная компетенция

Рис. Цели обучения иностранному языку в высшей школе

сил человека в ходе социализации и одновременно сохранения, воспроизводства ценностного инварианта общества в новом качестве . Сегодня наиболее оптимальным подходом к развертыванию родовой сущности человека социологи считают подход, основанный на поиске базовых, диагностируемых функций, посредством которых реализуются соответствующие способности индивида. Созвучной этой линии целеполагания является социально-педагогическая модель Г.И. Герасимова, в которой развивающие цели представлены в виде поэтапного становления таких личностных качеств человека, как:

– избирательность – способность человека к осознанному выбору;

– рефлексия – способность личности к адекватной оценке собственного состояния и его изменений в разных жизненных ситуациях, а также жизни в целом;

– бытийность – способность к поиску смысла жизни (выстраиванию иерархии смыслов) и творческому отношению к действительности;

– формирующе-развивающие качества – способность к творению собственного образа «Я»;

– ответственность – способность действовать на основании принципа «Я отвечаю за все»;

– автономность – способность к определению границ необходимой зависимости и возможность освобождения от других факторов зависимости [2, с. 230].

Эти функции вполне могут быть сгруппированы и сведены к трем базовым. Это: группы функций, обеспечивающих ответственность как фундаментальную личностную характеристику; самореализация и спектр рефлексивных функций личности (В.В. Сериков).

Тем самым сущность развивающего целеполагания раскрывается через динамичность разнообразия личностных качеств субъекта культуры, обеспечивает самореализацию, спектр рефлексивных функций субъекта образовательного процесса, т.е. направлена на развитие способности индивида руководить своими поступками, взаимодействуя с культурой, природой и социумом, воспринимая окружающую дей- ствительность в ее целостности. Поэтому нельзя не согласиться с мыслью Н.В. Смирновой о том, что сочетание этих двух исходных линий – формирующей и развивающей – до сих пор доминирует в определении стратегических целей современного иноязычного образования.

Более того, существует известная доля сходства этих двух классификаций – новой трактовки современных целей лингвообразо-вания (Н.Д. Гальскова, М.Г. Демина, К.М. Манукян) – и исторических линий формирующих и развивающих целей, сформулированных философами. Формирующая линия находит отражение в первой и второй группе факторов в новой трактовке целей. Что касается третьей и четвертой группы факторов, невзирая на то, что границы между ними несколько размыты, можно предположить, что последние обусловливают развивающие цели обучения иностранному языку. Опираясь на опыт представителей отечественной науки, представим наше понимание современных целей обучения иностранному языку в неязыковом вузе в виде следующей схемы (рис.).

Таким образом, динамика развития общества властно диктует создание материально-технических, социально-педагогических и методических условий для сохранения и воспроизводства ценностного инварианта общества в новом качестве. Необходимость постоянного пересмотра содержания иноязычного образования и механизмов овладения им побуждает методистов при постановке стратегических целей обучения иностранному языку обращаться к научной теории обучения, стимулирующей инновационные методы управления системой высшего профессионального образования и внедрение эффективных способов организации учебного процесса.

В заключение хочется отметить, что целеполагание предполагает проверку результатов иноязычной деятельности, поэтому перспективу дальнейших разработок в этой области мы видим в обеспечении преемственности в трехмерном образовательном пространстве вуза путем создания сбалансированных форм межуровневого контроля – показателей языковых достижений бакалавров, магистрантов, аспирантов.