Комплексный подход к совершенствованию системы высшего профессионального образования

Автор: Григораш Олег Владимирович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: В поисках комплексных решений

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается комплексный подход к совершенствованию системы высшего профессионального образования, позволяющий улучшить качество подготовки и повысить конкурентоспособность выпускников вузов.

Высшее профессиональное образование, профессорско-преподавательский состав, компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/148320918

IDR: 148320918 | УДК: 378

Текст научной статьи Комплексный подход к совершенствованию системы высшего профессионального образования

Перспективы развития отраслей

Подготовка и повышение квалификации ППС

Работающие специалисты

Требования работодателей

Корректировка образовательных программ

Материальнотехническая база

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРОЦЕСС

V Оценка качества подготовки студентов

Министерство образования и науки Российской Федерации

Анализ отзывов работодателей, социологический опрос сотрудников и студентов вуза

Оценка качества деятельности кафедр и факультетов

с

ПОКАЗАТЕЛИ ВУЗОВ И ИХ РЕЙТИНГ

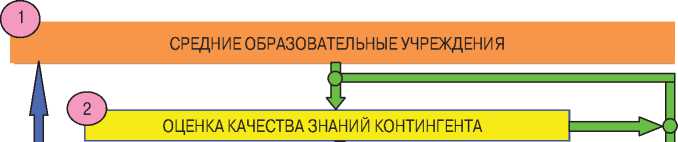

Рис. Алгоритм функционирования системы высшего профессионального образования Примечание . ППС – профессорско-преподавательский состав.

Обучение в средних образовательных учреждениях страны должно осуществляться по единым выверенным профессионалами учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. При этом педагоги могут применять индивидуальные методики, направленные на улучшение качества подготовки выпускников, разрабатывать учебно-методическое обеспечение по учебным предметам. Другими словами, индивидуализация и вариативность обучения школьников должны достигаться не за счет размывания единого ядра научного образования, а за счет его изучения с учетом местных особенностей, а также склонностей учащихся.

Первым этапом начала подготовки конкурентоспособных специалистов должен стать отбор на профессиональную пригодность. Поэтому в средних образовательных учреждениях необходимо ввести тестирование обучающихся на профессиональную пригодность. В мировой и отечественной практике содержание таких тестов давно известно. Они определяют склонность к конкретным профессиям, перспективность той или иной специальности для учащегося.

Первый раз тестирование с целью определения склонностей школьников целесообразно проводить за два года до окончания обучения. После этого проявившие склонность к техническим наукам старшеклассники должны обучаться по образовательным программам, предусматривающим увеличенный объем часов по физике и математике. Второй раз тестирование целесообразно проводить перед сдачей единого государственного экзамена.

По окончании среднего образовательного учреждения учащийся должен получить паспорт о среднем образовании, где, кроме оценок по предметам, среднего балла и баллов единого госу- дарственного экзамена, должны быть отражены результаты теста на профессиональную пригодность [1, с. 72].

Первым этапом образовательного процесса в вузе должна быть оценка качества знаний обучающихся – вводный контроль (п. 2 алгоритма функционирования системы высшего профессионального образования). Эта оценка позволит более объективно отнестись к поступившим в вуз, а также скорректировать при необходимости учебный процесс (преподавателям нужно разрешить изменять объем часов на изучение той или иной темы и даже последовательность преподавания дисциплины).

Выпускающие кафедры должны постоянно изучать перспекти-

вы развития отрасли и требования работодателей (п. 4 и 5).

На этой основе и в интересах качественной организации образовательного процесса (п. 6) необходимо осуществлять корректировку программ и планов обучения, совершенствовать учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, а также организовывать подготовку и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава (п. 3–8).

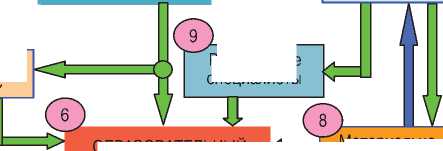

Технические вузы (факультеты) столкнулись сейчас с новой проблемой: выпускники должны уметь эксплуатировать и обслуживать в основном импортное оборудование, применяя для этого зарубежные технологии. В настоящее время для эксплуатации и обслу- живания импортного оборудования специалистов катастрофически не хватает. Поэтому необходимо экстренно организовать на базе вузов курсы подготовки и переподготовки специалистов соответствующих отраслей (п. 9).

Профессорско-преподавательский состав вуза – это главное звено в обучении студентов, поэтому внимание должно быть сосредоточено именно на повышении его квалификации (п. 7).

Результаты мониторинга качества подготовки студентов являются основой для повышения эффективности учебного процесса, совершенствования образовательных программ, поиска инновационных методов и форм обучения (п. 10). В основу оценки на экзамене (зачете) должен быть положен средний балл текущих оценок по дисциплине и оценок по результатам тестирования. Такой подход повышает уровень мотивации студентов при изучении дисциплины в ходе семестра, а не только перед экзаменом.

Как известно, результат работы, в том числе качество, зависит от компетентности сотрудника, поэтому главным документом выпускника должен быть паспорт компетентности [1, с. 74].

В настоящее время оценка профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава, от которой зависит качество подготовки студентов, проводится частично или вообще не проводится. Внедрение методик оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава и кафедры, предложенных в работах «Система оценки качества деятельности преподавателей и кафедры вуза» и «Оценка эффективности деятельности кафедры и факультета», окажет существенное влияние на качество подготовки студентов, повысит уровень мотивации работы преподавателей (п. 11) [6, с. 61– 63; 7, с. 69–78].

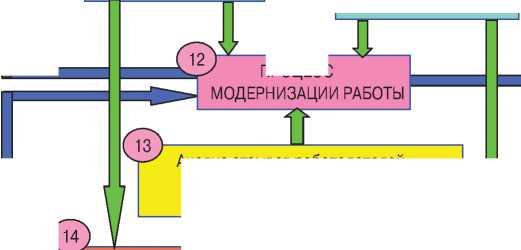

Процесс модернизации образовательной деятельности вуза должен основываться на анализе качества подготовки студентов, оценки деятельности преподавателей, отзывах работодателей и данных социологических опросов сотрудников и студентов вуза (п. 10, 11 и 13). Целесообразно законодательно закрепить обязанность организаций и предприятий, трудоустроивших выпускников, направлять в вузы не только отзывы с оценкой качества их подготовки, организаторских способностей, но и требования к уровню знаний выпускника высшей школы в области новой техники и перспективных технологий. Это, с одной стороны, повысит уровень объективности оценки качества подготовки выпускников, а с другой – заставит вузы (факультеты и кафедры) корректировать образовательный процесс (в том числе совершенствовать материальнотехническую базу) с целью повышения качества подготовки студентов.

Министерство образования и науки Российской Федерации на основе анализа баллов единого государственного экзамена, полученных выпускниками средних образовательных учреждений, с учетом оценки вузами качества их знаний по результатам входного контроля должно вносить соответствующие корректировки в образовательную деятельность школ. Министерство, анализируя требования работодателей и их отзывы о качестве подготовки выпускников вузов, а также оценки этих показателей самими вузами, с учетом состояния материально-технической базы учреждений высшего образования и их результатов определяет общие показатели вузов и их рейтинг (п. 14).

Для установления истинного рейтинга вуза, а также для повышения эффективности управления качеством образовательного процесса должны быть введены точные критерии и показатели его эффективности. Именно рейтинг вузов должен быть основанием для оказания государственной поддержки при распределении бюджетных мест (п. 15). Однако принятые Министерством образования и науки Российской Федерации шесть показателей оценки эффективности вузов, согласно которым при несоответствии образовательного учреждения трем из них необходимо принять решение о его закрытии, что может привести к непоправимой ошибке: из образовательного процесса страны могут быть вычеркнуты научно-педагогические коллективы с многолетними традициями и выдающимися результатами работы [4, с. 648–649].

Напрашивается вывод, что нельзя копировать и переносить опыт зарубежных стран в систему образования России без его апробации и адаптации. Должна быть разработана новая система, основанная на богатейшем педагогическом опыте в подготовке высококвалифицированных специалистов и исторических традициях отечественной высшей школы.

Известно, что основная задача вузов – обеспечить студентов знаниями, умениями и навыками. Ключевым здесь является слово «знания», потому что именно их наличие обусловливает формирование профессиональных компетенций, умений и навыков. Поэтому показатель эффективности вузов должен базироваться на оценке их способности давать высокое качество знаний. На этой основе в работе «О показателях оценки эффективности деятельности вузов» предложены показатели оценки эффективности деятельности современного вуза [4, с. 652–653].

Результаты мониторинга вузов нужны прежде всего Министерству образования и науки Российской Федерации (для поддержки эффективных вузов, выпускники которых обеспечивают социально-экономическое развитие го- сударства, и сокращения неэффективных вузов), вузам (для корректировки рабочих программ, учебных и календарно-тематических планов с целью улучшения качества подготовки студентов), молодым людям, их родителям и работодателям (для выбора вуза, способного готовить специалистов с высоким качеством знаний, умений и навыков).

Сегодня в сфере высшего профессионального образования необходимо также экстренно решать три важных вопроса: о компетенции сотрудников управленческого аппарата сферы образования, влияющих на эффективность работы вузов; статусе преподавателя высшей школы; документообороте на кафедре. Эти проблемы оказывают существенное воздействие на качество образования в нашей стране.

О КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АППАРАТА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время требования к лицам, осуществляющим разработку руководящей документации и контроль за деятельностью вузов и кафедр, отсутствуют. Их некомпетентность приводит к необъективной оценке результатов работы и к тому, что, кроме учебной, методической и научной работы, на кафедре появляется новый вид деятельности – делопроизводство, которое значительно увеличило объемы планово-отчетной работы, иногда даже не связанной непосредственно с задачами кафедры. Вся эта лишняя работа приводит к снижению показателей, по которым оценивается эффективность деятельности основного обучающего структурного подразделения и, как следствие, к снижению качества подготовки студентов.

Для повышения эффективности работы сотрудников управленческого аппарата сферы образования, в том числе сотрудников методических и научных управле- ний вузов, необходимо, чтобы они имели документ, характеризующий их профессиональную компетентность, – паспорт квалификации. Его должны иметь и профессорско-преподавательские кадры кафедр. Основные нормы (требования) этого паспорта, предложенные автором настоящей статьи, приведены в таблице. Они обоснованы исходя из опыта работы ведущих преподавателей вузов. В связи с этим считаем, что заработная плата сотрудников сферы образования должна в основном определяться категорией квалификации.

На взгляд автора настоящей статьи, для повышения объективности оценки деятельности вузов в период аккредитации эксперты, как и руководители учебных и научных управлений вузов, должны иметь квалификацию не ниже первой категории (см. табл.).

О СТАТУСЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Можно предлагать разные способы повышения профессионализма, методики оценки деятельности вузов, факультетов, кафедр и профессорско-преподавательского состава, но наиболее важна материальная составляющая жизни человека. Одной из основных объективных причин невысоких результатов работы преподавателей вузов является низкая заработная плата (в большинстве вузов России у доцентов и профессоров кафедры она составляет в среднем от 14 до 20 тыс. руб.). При этом темпы увеличения учебной нагрузки на преподавателя значительно превышают темпы повышения заработной платы. Существует и этическая сторона: выпускники вуза, устроившись на работу, получают зарплату такую же, как и их учителя, а многие – в 1,5–2 раза больше. Кроме того, сейчас уровень заработной платы учителя в школе практически такой же, как и у профессора вуза.

Таблица

Нормы, определяющие уровень квалификации сотрудников, работающих в сфере образования, и профессорско-преподавательского состава кафедр

|

Категория квалификации |

Научно-педагогический стаж, лет, не менее |

Количество научных и учебно-методических работ, не менее |

Ученая степень, ученое звание |

Подготовлено кандидатов наук |

|

Высшая |

20 |

100 |

Доктор наук, профессор |

5 |

|

I |

15 |

50 |

Кандидат наук, профессор или доктор наук, доцент |

3 |

|

II |

10 |

30 |

Кандидат наук, доцент |

1 |

|

III |

5 |

15 |

Кандидат наук |

Преподавателям высшей школы для улучшения своего материального положения разрешено открывать малые инновационные предприятия. Кроме того, их обязывают ежегодно выполнять научно-исследовательские и опытноконструкторские работы на сумму не менее 50 тыс. руб., так как это является одним из показателей эффективности деятельности вуза. Но зададимся вопросом: может ли преподаватель, занимающийся бизнесом, качественно выполнять свои обязанности по основным видам работы (учебной, методической и научной)?

На взгляд автора, в стратегическом плане развития высшей школы нужно предусмотреть сокращение числа высших учебных заведений на основе предварительно разработанных объективных критериев оценки эффективности их деятельности, предложенных в работе «О показателях оценки эффективности деятельности вузов», и за счет этого повысить оплату труда профессорско-преподавательского состава оставшихся образовательных учреждений [4, с. 650–665].

О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ НА КАФЕДРЕ

Какие бы реформы в системе высшего образования ни прово- дились, в итоге они так или иначе замыкаются на конкретном исполнителе – кафедре, являющейся основным структурным подразделением вуза.

В настоящее время на кафедре основные традиционные виды деятельности – учебно-воспитательная, методическая и научная работа, направленные на улучшение качества подготовки студентов, – утратили приоритетное значение, уступив его делопроизводству. Практически каждый год перерабатывается содержание учебно-методических комплексов по дисциплинам. Кроме того, сейчас обучение ведется по стандартам трех видов (поколений). Значительно повысился объем планово-отчетной документации кафедры, увеличилась номенклатура дел. Стало необходимостью наличие архива для хранения документов, иногда и не связанного с основными видами деятельности кафедры. В итоге контроль деятельности кафедры и вуза в комплексе стал сводиться главным образом к проверке наличия и правильного оформления документов.

Кроме того, сейчас требуется подавать данные (информацию) о результатах работы для отделов и служб на электронных носителях информации, продубли- рованных, однако, на бумажных носителях. При этом форма подачи материала периодически меняется в основном из-за требований высших инстанций, которым подчиняется вуз. Все это не только отвлекает, но и снижает объемы и качество работ по основным видам деятельности кафедры.

Для повышения эффективности деятельности основного подразделения вуза номенклатура дел кафедры должна содержать только следующие документы, необходимые для организации работы:

– приказы и распоряжения вышестоящих органов управления;

– положение о кафедре и должностные инструкции;

– планы и отчеты о работе кафедры;

– индивидуальные планы работы и отчеты профессорско-преподавательского состава;

– индивидуальные сведения профессорско-преподавательского состава (копии документов о высшем образовании, дипломов, аттестатов, трудового договора, документов, подтверждающих повышение квалификации, список научных и учебно-методических трудов, сведения о наградах и др.);

– журналы учета посещения и успеваемости студентов;

– учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам (рабочие программы, календарно-тематические планы, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, фонд оценочных средств и др.);

– журналы инструктажа по технике безопасности и учета материальных средств.

Важно, чтобы в вузах была внедрена электронная система учета результатов работы, материальных средств, результатов экзаменов и других документов, которые обрабатывают и подают в установленной форме сотруд-

ники отделов и управлений вуза. Необходимо обязать кафедры ежемесячно обновлять эту информацию.

По нашему мнению, рассмотренные аспекты комплексного подхода к совершенствованию системы высшего профессионального образования позволят значительно улучшить качество подготовки и конкурентоспособность выпускников вузов не только по техническим, но и по другим направлениям и профилям подготовки.