Комплексный подход в лечении невротических расстройств у участников специальной военной операции

Автор: Шереметьева И.И., Строганов А.Е., Кандрина Н.В., Плотников А.В., Кулешова Е.О.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (125), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Современная действительность, характеризующаяся глобальными переменами в обществе, содержащими негативное психологическое воздействие, предопределила актуализацию проблемы психогенных расстройств, а также поиска новых методов их терапии в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий. К таким методам можно отнести технику биооэлектрической обратной связи (БОС) и метод действенно-аналитической коррекции (ДАК) из арсенала трансдраматической психотерапии.

Невротические расстройства, метод биологической обратной связи, трансдраматическая психотерапия, специальная военная операция

Короткий адрес: https://sciup.org/142243737

IDR: 142243737 | УДК: 616.89-008.441:64.066.46:356.15:341.321:615.214:615.851 | DOI: 10.26617/1810-3111-2024-4(125)-27-35

Текст научной статьи Комплексный подход в лечении невротических расстройств у участников специальной военной операции

Проблема невротических расстройств уже давно привлекает внимание ученых и исследователей. Такой интерес объясняется уникальным статусом невроза как заболевания, в этиопатоге-незе которого ведущая роль принадлежит психологическому фактору [1, 2].

Объявление специальной военной ситуации (СВО) с последующей частичной мобилизацией является нестандартной экстремальной ситуацией, которая отличается сложностью и неопределенностью, непредсказуемостью и значимостью. Информационная разноречивость, тревога, страх за здоровье и будущее ощутимо повлияли на при- вычную жизнь, благополучие и качество жизни человека, повлекли за собой невротизацию населения [3]. В связи с этим предлагается обеспечить преемственность между разными формами психиатрической помощи, а при необходимости со специалистами соматического профиля и социальными общественными структурами (центры для ветеранов локальных войн, трудовой занятости и юридической помощи) и продолжать катамнестическое наблюдение, чтобы предотвратить усложнение клинической динамики психических расстройств [4]. В обзоре по нейрореабилитации военнослужащих с боевой психической травмой приведены данные об эффективности цифровых технологий (метод биологической обратной связи, ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция, градуированная экспозиционная терапия в среде виртуальной реальности) [5]. Особенность ситуации СВО заключается в том, что она содержит в себе универсальный набор основных триггеров манифестации психодезадаптационных и тревожных расстройств, сопровождающихся значительными изменениями во всех сферах жизнедеятельности. Ввиду интенсивности стрессового воздействия у части населения снижается способность к логическому, рациональному, критическому мышлению, не хватает механизмов совладания, чтобы сглаживать негативный опыт, благополучно адаптироваться в сложившейся ситуации [6, 7]. В этом контексте проблема разработки новых лечебно-реабилитационных программ, использование оригинальных схем и методов терапии приобретает особую актуальность. К таким методам можно отнести методы биологической обратной связи (БОС) и действенно-аналитической коррекции [8, 9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности комплексной терапии невротических расстройств у участников СВО и их родственников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2023 г. на базе психотерапевтического отделения АККПБ им. Эрдмана Ю.К., где был создан центр психологической помощи лицам, подвергшимся психотравмирующим воздействиям. В клиническом наблюдении приняли участие 42 пациента (11 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 65 лет с выраженной невротической симптоматикой. Все они связывали ухудшение своего психического состояния с текущей ситуацией СВО.

Критерии исключения: отказ пациента от участия в исследовании, пациенты с диагнозом «Посттравматическое стрессовое расстройство» (F43.1 по МКБ-10) из числа непосредственно находившихся в зоне конфликта, пациенты с противопоказаниями к назначению метода БОС-терапии.

При выполнении исследования использованы методы клинико-анамнестический, клиникопсихопатологический, экспериментально-психологический. Психометрические стандартизированные методики: 1) Шкала депрессии А. Бека (BDI) ‒ для предварительной оценки степени выраженности депрессивных расстройств у пациентов при скрининговых исследованиях, оценки эффективности терапии, объективизации и сопоставления показателей по клинико-биологическим и психофармакологическим программам, 2) Шкала тревоги Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS/Ham-A) ‒ для количественной оценки выраженности тревожного синдрома и оценки динамики улучшения состояния в ходе терапии, 3) Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) ‒ для выявление клинической/субклинической тревоги и депрессии с целью дифференциальной диагностики тревожных и депрессивных расстройств.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программы Statis-tica 12.0 (StatSoft). Значения качественных величин представлены в виде наблюдаемых частот и процентных долей. Для сравнения качественных признаков использовали критерий χ2 Пирсона для четырехпольных таблиц сопряженности. При наличии малых частот (от 5 до 10) использовали поправку Йетса на непрерывность. При частотах меньше 5 применяли точный метод Фишера для четырехпольных таблиц сопряженности.

Была сформирована группа исследования (основная группа), включающая 21 пациента (6 мужчин и 15 женщин), для которых в системе лечебно-реабилитационных мероприятий применялись психоэмоциональный БОС-тренинг и действенноаналитическая коррекция. Из числа представителей основной группы 16 (76%) пациентов обратились за помощью к психиатру впервые. Средний возраст составил 37±15,46 года.

Для сравнительной оценки психопатологической симптоматики была сформирована группа сравнения, состоящая из 21 пациента (5 мужчин и 16 женщин), по отношению к которым применялась стандартная, принятая в отделении лечебно-реабилитационная программа. Их средний возраст составил 36±16,39 года. Обратились за помощью к психиатру впервые 13 (62%) пациентов. Выборки пациентов являлись репрезентативными. Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, количеству первичных обращений за психиатрической помощью и клиническим проявлениям (p>0,05).

Пациенты идентичных групп (n=21) имели диагнозы (основная группа и группа сравнения): «Смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2) ‒ 8 (38%) и 9 (42,9%) пациентов,

«Органическое тревожное расстройство» (F06.4) -4 (19%) и 3 (14,3%) пациента, «Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстрой ство» (F06.6) - 6 (28,6%) и 5 (23,8%) пациентов, «Рекуррентное депрессивное расстройство» (F33) - 3 (14,3%) и 4 (19%) пациента (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительное распределение пациентов основной группы и группы сравнения по диагнозам

|

F41.2 (n, %) |

F06.4 (n, %) |

F33 (n, %) |

F06.6 (n, %) |

|

|

Основная группа(n=21) |

8 (38,1) |

4 (19,0) |

3 (14,3) |

6 (28,6) |

|

Группа сравнения(n=21) |

9 (42,9) |

3 (14,3) |

4 (19,0) |

5 (23,8) |

|

Статистическая значимость различий |

Х2=0,10, р=0,753 |

р=0,753* |

р=0,753* |

Х2=0,12, р=0,726 |

Примечание. Статистическая значимость различий: * - по точному критерию Фишера.

Состояние пациентов обеих групп оценивалось на момент поступления в отделение (наблюдение 1) и в динамике на 12-й и 27-й дни терапии (наблюдения 2 и 3). Оценка эффективности терапии в динамике проводилась 3 раза с использованием психометрических шкал: тревоги Гамильтона, депрессии Бека, госпитальной шкалы тревоги и депрессии Хадса.

Статистически значимыми считали различия при p<0,05, где p - вероятность ошибки первого рода при проверке нулевой гипотезы. Во всех случаях использовали двусторонние варианты критериев.

Пациенты обеих групп получали общепринятый стандарт комбинированной терапии и психореабилитационных мероприятий (психофармакотерапию, рациональную психотерапию, арттера-пию, физиотерапию, ЛФК, лечебный массаж).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении в отделение женщины статистически значимо (р<0,05) чаще предъявляли жалобы на неприятные ощущения в теле (сенестопа-тии) с полиморфизмом симптомов, в то время как мужчины - жалобы на патологический страх, сопровождающийся беспокойством, повышенным сердцебиением, потливостью, дрожью, тремором конечностей, удушьем, затруднением дыхания, паническими атаками, раздражительностью, ночными кошмарами.

В соответствии с результатами экспериментально-психологического исследования у ряда пациентов наблюдалось заострение личностнотипологических свойств характера, что является общей закономерностью неврозогенеза. Так, у 7 (36%) пациентов основной группы и 3 (14%) пациентов группы сравнения были выявлены тревожный тип акцентуации, проявляющийся в раздражительности, неуверенности в себе, повышенной мнительности и восприимчивости к происходящим событиям, обидчивости, чрезмерных опасениях за себя и близких, а также повышенная личностная и ситуативная тревожность.

В клинической структуре текущего психического состояния у пациентов доминировали проявления тревожного синдрома (беспричинная тревога перед любыми, даже незначительными ситуативными обстоятельствами, отсутствие/снижение кон- центрации внимания, двигательное напряжение, невозможность расслабиться) в сочетании с пониженным настроением. У 6 (28,5%) пациентов основной группы и 5 (23,8%) пациентов группы сравнения тревога протекала в виде приступообразных состояний, в то время как у большинства пациентов наблюдались постоянная патологическая тревога и катастрофические установки/искажения с начала заболевания. Все пациенты на момент включения в исследование предъявляли жалобы на внутреннее беспокойство, трудности засыпания, пониженный или повышенный аппетит, плаксивость, снижение настроения, слабость и утомляемость в результате психоэмоциональных нагрузок. Среди вегетативных проявлений у большинства пациентов основной группы (n=13, 61,9%) и группы сравнения (n=16, 76,2%) часто встречались головные боли, головокружение, тахикардия, ощущение явлений приливов жара или холода, жжение в теле и голове, онемение в руках и ногах, тошнота, ком в горле, различные болевые ощущения и дискомфорт в теле, расстройства кишечника (запоры, диарея), не связанная с физическими нагрузками потливость, учащенное мочеиспускание.

В ходе терапии с пациентами основной группы на основе оценки результатов ЭЭГ проводили психоэмоциональный БОС-тренинг с целью коррекции функциональной активности мозга. ЭЭГ-БОС-тренинг является аппаратной психотехнической методикой релаксации и стрессоустойчивости, что позволяет провести коррекцию функциональной активности мозга по динамическим показателям корковой биоэлектрической активности мозга. При осознанном управлении визуальными образами на дисплее посредством самоконтроля пациент обучается изменять текущее состояние активности высшей нервной деятельности, формируя новые типы ответных реакций при стрессе. Тем самым пациент приобретает навыки саморегуляции психоэмоционального состояния, корректирует неадекватные устойчивые психоэмоциональные фоновые состояния (подавленность, неудовлетворённость собой и окружающим миром), которые создают психологический дискомфорт и инициируют психосоматические и психовегетативные расстройства, а также повышает мотивацию к общему процессу лечения [10].

Тренинг для контроля уровня эмоционального возбуждения в комплексном лечении пациентов основной группы методом ЭЭГ-БОС-тренинга проводился в следующем режиме: по 10 минут на альфа-волне мозговой активности (выработка бета-эндорфинов и энкефалинов) на 1-й, 6-й, 15-й и 21-й дни терапии.

Изначально на принципе разделения страхов по уровню интенсивности создавалась иерархия тревог, позволяющая детально анализировать разные аспекты страхов и тревоги, помогая выделить конкретные ситуации, объекты и мысли, вызывающие беспокойство и рассмотреть их отдельно. Для всех пациентов общей провоцирующей тревогу темой, объединяющей стимулы, являлась ситуация СВО. Следующим шагом было полное расслабление пациента во время мысленной визуализации стимула, инициирующего тревогу, затем следовал непосредственно БОС-тренинг с изображением на экране монитора пациентам специфического психотравмирующего фактора. Исходя из того, что психотравмирующим фактором для пациентов являлась информированность о текущей ситуации СВО, на мониторе пациентам были предложены изображения элементов военных событий (солдат, оружие, поле боя) с учетом индивидуальных переживаний пациента. Подобным образом постепенно подавляется антагонистическая реакция по отношению к психотравмирующей ситуации, которая формируется во время действия стимулов в процессе БОС-тренинга. Воздействие стимула, вызывающего тревогу на низком уровне, происходило с постепенной заменой на более сильную версию стимула до формирования новых устойчивых стереотипов на уровне коры головного мозга, обеспечивающих пациенту умение применять полученные навыки в повседневных условиях с учетом психоконфликтных ситуаций. При соблюдении индивидуально -психологического подхода в контролируемой среде путем постепенного воздействия на пациентов объектом или ситуацией, предрасполагающей к опасениям и тревоге, достигалось снижение уязвимости и чувствительности к психогениям, что способствовало повышению эффективности лечения.

С первых дней поступления в стационар с пациентами основной группы проводилась действенно-аналитическая коррекция из арсенала трансдраматической психотерапии, представляющей собой направление, базирующееся на трансформации театральных систем и техник в методы психотерапии. Такие методы способствуют купированию последствий перенесенных психических травм, повышают эффективность лечения и реабилитации психически больных.

Действенно-аналитическая коррекция (ДАК) -метод индивидуальной психотерапии, базирующийся на театральной системе К.С. Станиславско- го. Формирует и использует творческий потенциал личности, направлен на преодоление кризиса, повлекшего за собой психическое расстройство, психосоциальную реабилитацию пациента и включает коррекцию вторичных и третичных личностных расстройств [10]. ДАК включает 6 этапов.

Первый эта п. Вступительное собеседование. Включает установление комплаенса между психотерапевтом и пациентом, сбор материала для составления психотерапевтической экспликации. Пациенту разъясняется суть метода, согласно которому, по аналогии с композицией пьесы (одной из многих), кризис является частным эпизодом в жизни пациента, имеющим свои временные границы и разрешение в перспективе. Так же, как и драматургический материал, жизнь пациента имеет логику развития. Возникновение кризиса закономерно (как любая часть линейной композиции пьесы) и во многом связано с тем, что пациент не владеет этой логикой. На момент встречи с психотерапевтом жизнь пациента находится в развитии (пьеса не закончена), сам пациент определяет выбор, в каком направлении пойдет это развитие. Театральная система, знание и владение которой позволяет актеру успешно решать сложные театральные задачи, в трансформированном виде способна в психотерапевтическом пространстве решить наиболее существенные проблемы пациента.

Второй этап . Определение сущностного содержания (зерно) и стратегической цели коррекции (сверхзадача). Психотерапевт производит сопоставление психотерапевтической экспликации с самостоятельно проведенным пациентом анализом. Вводится термин «зерно», в психотерапевтическом смысле соответствующий выявленной в итоге такого сопоставления необходимости выработки новой логики жизни пациента. Разрабатывается постулат, из которого следует, что с переменой логики жизни пациента будет трансформироваться и его мировоззрение (в театральном ключе соответствующее сверхзадаче, замыслу).

Третий этап . Введение понятия «драматический этюд». Определение сверхзадачи коррекции. Предлагается рассматривать историю болезни как ситуационную задачу (аналогия драматического этюда по Станиславскому), решением которой является разрешение кризиса. Сверхзадачей действенно-аналитической коррекции являются мотивы и логика драматического этюда. На данном этапе основное внимание пациента переносится от вопроса «чего я хочу?» к вопросу «что я буду делать?», с «задачи» на «целенаправленный поступок». Психотерапевт предлагает пациенту в качестве домашнего задания самостоятельно разработать экспликацию драматического этюда (составить план выхода из кризисной ситуации) с учетом действующих лиц драматического эпизода.

Четвертый этап . Сквозное действие коррекции. Вводится понятие «сквозное действие», по Станиславскому - последовательное воплощение сверхзадачи в сценическом действии. Психотерапевт и пациент приходят к логичному заключению, что для решения проблем пациента, соответствующих компонентам сверхзадачи драматического этюда, целесообразна трансформация пациента в актера, в рамках драматического этюда исполняющего роль человека, способного разрешить кризисную ситуацию. Иными словами, исполняющего роль «себя самого, обладающего новой логикой жизни и новым мировоззрением». В данном случае сквозное действие из театральной системы прямо переносится в психотерапевтический метод. В течение нескольких занятий проводятся упражнения из арсенала актерского тренинга.

Пятый этап. Действенный анализ психокоррекции, закрепление навыков и умений. При помощи других пациентов разыгрываются составленные психотерапевтом этюды, моделирующие различные психогенные ситуации, где пациент, не будучи знакомым с их содержанием, выбирает наиболее оптимальные решения и линии поведения, способствующие разрешению кризиса. Освоение новых моделей, адаптация к новому. Происходит закрепление мотивации и планирования путей и способов реализации выбранного решения. Происходит когнитивный процесс самопонимания, эмоциональные процессы укрепления веры больного в выздоровление, облегчение выхода эмоций.

Шестой этап . Заключительное собеседование, совместное подведение итогов проведенной действенно-аналитической коррекции. Психотерапевт отвечает на вопросы пациента и дает необходимые рекомендации на будущее.

Пациенты обеих групп получали психофармакотерапию согласно клиническим рекомендациям (протоколы ведения осмотра и психопатологического тестирования, варианты медицинского вмешательства, алгоритм действий). Анализ психофармакотерапии в обеих группах не выявил статистически значимых различий (р>0,05), что отображено в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительное распределение пациентов основной группы и группы сравнения в зависимости от антидепрессивной терапии

|

Название антидепрессанта |

Основная группа(n=21) Абс., % |

Группа сравнения(n=21) Абс., %) |

Статистическая значимость различий |

|

Сертралин до 200 мг/сут |

5 (23,8%) |

6 (28,6%) |

Х2=0,12, р=0,726 |

|

Эсциталопрам до 20 мг/сут |

7 (33,3%) |

6 (28,6%) |

Х2=0,11, р=0,739 |

|

Флуоксетин до 80 мг/сут |

3 (14,3%) |

3 (14,3%) |

р=0,999* |

|

Миртазапин до 45 мг/сут |

2(9,5%) |

3 (14,3%) |

р=0,999* |

|

Флувоксамин до 150 мг/сут |

4(19%) |

3 (14,3%) |

р=0,753* |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У большинства (n=16, 76,2%) пациентов основной группы интенсивность биоэлектрической активности в альфа-диапазоне повысилась более чем на 20% от исходного уровня, что может свидетельствовать об отлаженности адаптивных механизмов восходящего и нисходящего контроля. Согласно результатам патопсихологических исследований, у данных пациентов отмечено снижение выраженности симптомов на 50% и более, что является свидетельством положительного ответа на терапию. Клинико-диагностическая характеристика пациентов была представлена сле- дующими диагнозами по МКБ-10: 7 пациентов -«Смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2), 6 - «Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство» (F06.6), 3 - «Органическое тревожное расстройство» (F06.4). Пациенты с диагнозом «Рекуррентное депрессивное расстройство» (F33) статистически значимо (р=0,035) реже эффективно отвечали на терапию в сравнении с пациентами, имеющими диагноз «Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство», что отражено в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика эффективности комплексной терапии пациентов основной группы в зависимости от клинико-диагностической структуры расстройств

|

Диагноз |

||||

|

F41.2 (n=8) |

F06.4 (n=4) |

F33 (n=3) |

F06.6 (n=6) |

|

|

Основная группа (n=21), абс. (%) |

7 (87,5) |

3 (75,0) |

0 (0,0) |

6 (100,0) |

|

Статистическая значимость различий по точному критерию Фишера |

- |

р 1-2 =0,999 |

р 1-3 =0,070 р 2-3 =0,371 |

р 1-4 =0,999 р 2-4 =0,097 р 3-4 =0,035 |

Кроме того, у пациентов основной группы отмечалось существенное снижение выраженности психического и соматического компонентов тревоги (уже с первых дней терапии) наряду с улучшением качества и длительности ночного сна. Протекавшая параллельно стабилизация вегетативных функций затрагивала постоянные и пароксизмальные проявления. У 11 (52,3%) больных наблюдалась более выраженная (в первые 5 дней терапии) редукция следующих симптомов: ощущения явлений приливов жара, жжения в теле и голове, онемения и покалывания в руках и ногах, тошноты, кома в горле, психогенных болевых ощущений в теле. Головные боли и головокружения, нестабильность артериального давления, потливость и учащенное мочеиспускание уменьшались по частоте и интенсивности ко 2-й неделе терапии.

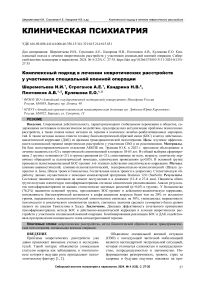

Р и с у н о к 1. Динамика тяжести и улучшения клинического состояния по шкале Гамильтона

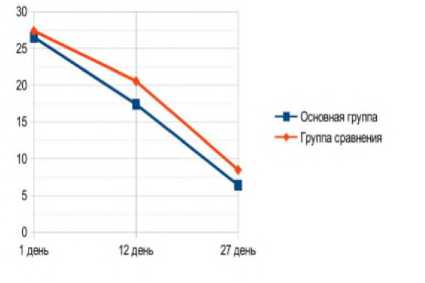

Р и с у н о к 2. Динамика тяжести и улучшения клинического состояния по шкале Хадса

Улучшение клинического состояния отражалось в последовательном снижении среднего суммарного балла уровня тревоги при оценке по шкале Гамильтона. К 12-му дню терапии в основной группе он уменьшился на 34,4% (9,1 балла, 26,45-17,35 балла) против 24,9% (6,8 балла, 27,320,5 балла) в группе сравнения. К 27-му дню в основной группе – на 75,9% (20,1 балла, 26,456,35 балла) против 68,8% (18,8 балла, 27,3-8,43 балла) в группе сравнения. Среднее уменьшение уровня тревоги по шкале Хадса к 12-му дню в основной группе составило 37,8% (11,2 балла, 29,6-18,4 балла), к 27-му дню – 76,3% (22,6 балла,

29,6-7,0 балла), в группе сравнения к 12-му дню ‒ 24% (6,8 балла, 28,3-21,5 балла), к 27-му дню – 61,1% (17,3 балла, 28,3-11,0 балла) (рис. 1, 2).

В то время как по шкале Бека между пациентами основной группы и группы сравнения статистически значимых различий в уровнях тяжести депрессии не выявлено (p>0,05).

Таким образом, у пациентов основной группы отмечено быстрое купирование возбуждения, ажитации, вегетативных расстройств и нарушений сна, обнаружена более выраженная эффективность в снижении депрессивной и тревожной симптоматики. Использование комбинации БОС с методом действенно-аналитической коррекции позволило облегчить инициальный этап терапии. У пациентов основной группы с более высокой частотой удалось избежать назначения транквилизаторов и нейролептиков, чем в группе сравнения ‒ 13 (61,9%) пациентов против 7 (33,3%) пациентов. У 9 (42,8%) пациентов основной группы отмечена более выраженная редукция вегетативных проявлений на минимальных дозировках антидепрессантов, чем в группе сравнения (n=4, 19%).

ВЫВОДЫ

По результатам исследования доказана эффективность применения метода БОС и действенноаналитической коррекции на фоне психофармакотерапии невротических расстройств у участников специальной военной операции и их родственников. Метод БОС и ДАК успешно сочетались и облегчали инициальный этап терапии антидепрессантами.

Список литературы Комплексный подход в лечении невротических расстройств у участников специальной военной операции

- Тромбчиньски П.К. Паттерны личностных черт, взаимосвязанные с клиническими оформленными невротическими расстройствами. ВестникЮурГУ. Серия«Психология». 2017. Т. 10, № 1. С. 63-73. doi: 10.14529/psy170107

- Евсеев В.Д., Бохан Н.А., Мандель А.И., Кадочникова С.В. Распространенность и факторы риска несуицидального самоповреждающего поведения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2024. Т. 124, № 2. С. 13-19. https://doi.org/10.17116/jnevro202412402113

- Шереметьева И.И., Строганов А.Е., Кандрина Н.В., Плотников А.В., Кулешова Е.О., Курышкин В.И. Социально-психологические и клинические особенности течения невротических расстройств у лиц в ситуации специальной военной операции. Бюллетень медицинской науки. 2023. № 1 (29). С. 37-42. doi: 10.31684/25418475-2023-1-37

- Бохан Н.А., Рощина О.В., Диденко А.В., Лебедева В.Ф. Клиническая характеристика проявлений боевой психической патологии у комбатантов. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2023. № 3 (120). С. 80-86.https://doi.org/10.26617/1810-3111-2023-3(120)-80-86

- Галкин С.А., Диденко А.В., Бохан Н.А. Цифровые технологии в реабилитации военнослужащих с боевой психической травмой. Российский психиатрический журнал. 2024. № 1. С. 97-104.

- Kun P, Han S, Chen X, Yao L. Prevalence and risk factors for posttraumatic stress disorder: a cross-sectional study among survivors of the Wenchuan 2008 earthquake in China. Depress Anxiety. 2009;26(12):1134-40. doi: 10.1002/da.20612. PMID: 19842170.

- Лазько Н.В. Особенности депрессивных расстройств в условиях социально значимой ситуации (последствия COVID-19 и СВО). Депрессии: Задачи психиатра, психологаи священнослужителя: Материалы международной конференции. Сборник докладов. М., 2023. С. 181-185.

- Галкин С.А., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д., Иванова С.А., Бохан Н.А. Обзор применения биологической обратной связи в терапии пациентов с депрессивными расстройствами. Современная терапия психических расстройств. 2020. № 3. С. 38-43. doi: 10.21265/psyph.2020.53.52.005

- Галкин С.А., Васильева С.Н., Иванова С.А., Бохан Н.А. Электроэнцефалографические маркеры устойчивости депрессивных расстройств к фармакотерапии и определение возможного подхода к индивидуальному прогнозу эффективности терапии. Психиатрия. 2021. Т. 19, № 2. С. 39-45. https://doi.org/10.30629/2618-6667-2021-19-2-39-45

- Методическое руководство к комплексу БОС Колибри по ЭМГ электромиограмме. 23 с.

- Строганов А.Е. Психотерапия на базе театральных систем. Практическое руководство. СПб.: Изд-во Наука и техника, 2008. 496 с.