Комплексотехника управления инновациями в сфере образования

Автор: Мохов Андрей Игоревич, Сафронов Вячеслав Михайлович, Шестов Андрей Геннадьевич, Иванова Надежда Владимировна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Полемика

Статья в выпуске: 1 т.7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Современные инновационные проекты применительно к сфере образования ориентированы на решение проблемы формирования и совершенствования учебной деятельности, включающей формальные (структурно-организационный, дисциплинарный) и содержательные (воспитательно- познавательный, коммуникативный) аспекты. Рассмотрено управление инновационными проектами в сфере образования, ориентированными на организацию интеллектуальной обучающей среды.

Инновации, управление инновационными проектами, интеллектуальная обучающая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/140209283

IDR: 140209283 | УДК: 478

Текст научной статьи Комплексотехника управления инновациями в сфере образования

Организацию интеллектуальной обучающей среды традиционно базируют на информационном подходе и описывают кибернетической моделью. Модель представляет совместную деятельность обучающего и обучаемого в реализации процесса обучения взаимодействующими системами обработки данных и документов [1]. Среда, в которой происходит обучение и в которую помещаются обучаемый и обучающий, должна обладать рядом свойств. Во-первых, она должна принадлежать (быть освоенной) как тем, так и другим участником процесса обучения. Во-вторых, она должна содержать механизм поверки знаний и умений обоих участников процесса обучения. В-третьих, среда должна поддерживать процесс обмена ресурсами между участниками за счет информационно-технических средств. Эти свойства становятся основой для исследования условий протекания процесса обучения, которые характеризуют среду его осуществления. При этом информационно-технические средства, применяемые для организации среды, становятся основой для формирования механизмов процессов, протекающих в среде, и нормируют эти процессы. Примером такой нормированной среды может выступать среда бизнес-инкуби-рования малых предприятий [2].

В процессе обучения участники образовательного процесса осуществляют практическую деятельность, описываемую схемой, приведенной на рис. 1 [3]. Схема состоит из двух частей. В правой нижней части изображена «объективная» часть деятельности: исходный материал объективного преобразования (пунктирный круг), его продукт (штрих-пунктирный круг), орудия преобразования (сплошной круг), а также действия (Д1….Дк),

Δ

Д 1^Дк

Рис. 1. Схема практической деятельности

Δ

цель

цель

Методические положения

Д 1 —Д к

Рис. 2. Схема обучения практической деятельности

Δ

осуществляемые человеком (взятые вместе с орудиями, они образуют процедуры деятельности). В левой верхней части схемы изображена «субъективная» часть деятельности: сам индивид, цель, стоящая перед ним, интерио-ризованные средства ( А ) и способности ( | ), необходимые для оперирования средствами, осуществления действий и построения соответствующих процедур, производящих преобразование исходного материала в продукт.

В ситуации обучения перед индивидом, обладающим теми же самыми субъективными средствами и способностями, появляется другая цель, заставляющая его получать новый продукт, а для этого — искать новый исходный материал, новые орудия преобразований и строить новую систему действий. Таким образом, индивид должен построить определенную процедуру, но у него нет для этого средств и способностей; можно сказать, что он не знает, как это сделать.

Выход из положения осуществляется, когда обучающий расскажет ему, что именно нужно делать для достижения данной цели, даст ему подсказку, по которой он мог бы построить нужную процедуру. Именно такие средства разрабатываются традиционно в инновационных проектах. Эта ситуация рассмотрена на рис. 2. Ситуация обучения, представленная на рисунке показывает, как обучающий, уже осуществлявший подобную деятельность, направленную на достижение подобной цели, и, имеющий образцы этой деятельности, формулирует методические положения для обучаемого.

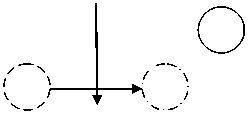

На рисунке 3 приведена еще одна модель — обобщенная инфографическая модель процесса обработки данных и документов, являющаяся исходной для представления процесса обучения. Изображение на рисунке показывает, что практическая деятельность может быть представлена набором последовательно осуществляемых технологических про- цедур системы обработки данных и документации (распознавание, обработка, хранение и тиражирование) [4]. Названные процедуры осуществляются в циклическом повторении, позволяя последовательно как совершенствовать соответствующие средства обработки, так и наращивать умения в их применении.

Рис. 3. Обобщенная инфографическая модель процесса обработки данных и документов

Приведенная модель может быть распространена на процесс обучения, при реализации которого и «обучающий», и «обучаемый» осуществляют названные процедуры, обмениваясь между собой средствами их осуществления (орудиями деятельности). При этом опыт применения средств как по прямому, так и по альтернативному назначению позволяет и «обучаемому» и «обучающему» совершенствоваться в осуществлении тех деятельностей, в которых они реализуют свою компетентность. Раcсмотрим основные этапы обучения как инновационный проект.

На рисунке 4 приведена модель передачи средств реализации деятельности от обучающего к обучаемому. Именно в такой последовательности, на наш взгляд, происходит передача орудий деятельности в процессе осуществления деятельности и/или их поверка (процедура сравнения в составе поверочной схемы). В качестве исходного материала для осуществления деятельности используют информационный ресурс среды, объединяющей обучающего и обучаемого. Этот ресурс включает в себя данные и документы, принадлежащие среде, в которой происходит взаимодействие обучающего и обучаемого. Реализацию каждого из четырех приведенных этапов, а также их объединения

Рис. 4. Модель последовательной передачи орудий деятельности от обучающего обучаемому

можно рассматривать как инновационные проекты в сфере образования.

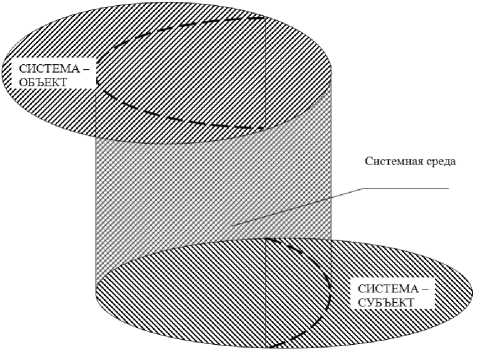

Среда, объединяющая систему-субъект (обучающего) и систему-объект (обучаемого), представлена инфографической моделью, приведенной на рис. 5. Модель фиксирует результат проецирования систем друг на друга и выделяет полученные проекции и ограничивающую их цилиндрическую поверхность в общую область пересечения, показанную на рисунке штриховкой. Эта область может быть рассмотрена как самостоятельная система — «системная среда» (далее — среда). В работе [5] показано, что важными характеристиками такой среды становятся площадь пересечения и высота цилиндрической поверхности. Си-

Рис. 5. Инфографическая модель среды, объединяющей систему-субъект (обучающего) и систему-объект (обучаемого)

стемы находятся в состоянии взаимодействия, за счет среды, которая принадлежит каждой из них, эти системы «нагружены» друг на друга, т. е. осуществляют взаимообмен информационными ресурсами (данными и документами) в согласованном режиме взаимодействия.

Среда, таким образом, может рассматриваться как естественно возникший объект, включающий все возможные взаимодействия, взаимоотношения, взаимосвязи и взаимообмены систем, ее создавших.

В случае применения модели к процессу обучения рассматриваемая среда объединяет систему-субъект («обучающего») и систему-объект («обучаемого») и реализует процедуры приведенной на рис. 4 модели последовательной передачи орудий деятельности, то есть для распознавания, обработки, хранения и тиражирования информационного ресурса от «обучающего» «обучаемому». За счет такого наполнения среда приобретает свойства интеллектуальности, например, синергии. При этом вклады объекта и субъекта обучения существенно усиливаются за счет взаимодополнения их «внутренних» сил и «внешних» возможностей.

Привлечение комплексного подхода для формирования инновационных проектов в образовании позволяет раскрыть возможности комплексотехники [6] как универсального средства объединения систем, производящих и потребляющих информационный ресурс.

Инновационные образовательные технологии, сформированные как проекты, включают новые педагогические приемы и используют новые технические и организационные средства. Как и в любой отрасли экономики, инновационные проекты в образовании внедряются со значительными затратами ресурсов, а следовательно, при своем осуществлении требуют поддержки и умелого подхода к реализации. Управление внедрением помогает оптимизировать затраты на реализацию инновации, причем наиболее успешным средством решения задач управления представляется применение комплексотехники. Комплексотехника, как и системотехника, направлена на согласование взаимодействия систем при их объединении, однако в отличие от системотехники согласует системы с противоположными целями функционирования.

Комплексное объединение систем «обучающий — обучаемый», в котором осуществля- ется «производство» и «потребление» знаний и умений, реализуют в настоящее время различными способами. Улучшение параметров взаимодействия названных систем является целью многочисленных инновационных проектов в образовании. При этом основной задачей комплексотехники становится согласование функционирования организационно-технического и организационноэкономического механизмов производящей и потребляющей систем в процессе их взаимодействия. При этом общая среда для обучающего и обучаемого включает в себя средства организованной в процессе реализации инновационных проектов «внешней» интеллектуальной обучающей среды. Инфографическая модель такого комплекса «обучающий — интеллектуальная обучающая среда — обучаемый» приведена на рис. 6.

Модель фиксирует взаимодействие систем, в пересечении имеется сочетание функций каждой из этих систем. Как было показано выше, «обучающий» порождает ресурс знаний и умений, а «обучаемый» этот ресурс уничтожает (потребляет). Комплексотехника — объединение приведенных систем в комплекс — формирует совершенно новое (принципиально) взаимодействие систем, ориентированное на создание гармонии взаимного развития. В месте пересечения каждой из трех приведенных систем происходит накопление общего для каждой из систем ресурса. Ресурс организованной интеллектуальной обучающей среды служит своеобразным катализатором естественной среды взаимодействия «обучающего» и «обучаемого». В частности, управляя техническими и организационными средствами в ИОС «обучающий» может повысить эффективность воздействия на «обучаемого». Таким образом, затраты на реализацию инновационных проектов в ИОС зависят от подхода «обучающего» к внедрению этих проектов в процесс обучения. Управление внедрением за счет комбинирования применяемых средств в комплексной среде взаимодействия позволяет оптимизировать затраты на реализацию инноваций. Эффективность взаимодействия систем «обучающий» и «обучаемый» определяется также результатом — улучшением параметров их взаимодействия — за счет согласования функционирования организационно-технического и организационно-экономического механизмов этих систем.

Практика использования авторами приведенных моделей позволила привлечь для решения задач, возникающих на этапах последовательной передачи орудий деятельности от обучающего обучаемому, известные методы принятия управленческих решений. Набор методов в виде формализованных методик хранится в интеллектуальной обучающей среде института, например, в его компьютерной среде, в форме информационной базы.

Наиболее проработанным на сегодняшний день представляется метод «Дерева «целей-средств»», применяемый в рамках сформулированной проблем управления инновациями в сфере образования при реализации магистерских программ «Управленческое консультирование» и «Управление человеческими ресурсами», преподаваемым в ИГУПИТ.

На этапе «распознавания» обучающий организует ситуацию распознавания информационного ресурса, показывая методику составления «дерева «целей — средств»» для выявления набора целей обучаемого. Далее обучающий организует ситуацию распознавания информационного ресурса на примере собственного «дерева «целей — средств»». После чего обучающий синтезирует ситуацию поверки средств распознавания информационного ресурса в реализации технологии анализа этого ресурса на примере совместного анализа составленных «деревьев «целей — средств»» для совместного поиска актуальных целей каждого из участников.

На этапе «хранения» информационного ресурса обучаемый пишет отчет об организационно-управленческой практике, в котором документально фиксирует в понятных ему терминах ситуацию сохранения предложенной методики «дерева «целей – средств» в опыте ее практического использования.

На этапе «обработки» информационного ресурса обучаемый пишет отчет о научно-исследовательской практике, в котором описывает разработанную им и обладающую новизной модернизацию методики «дерева «целей — средств»», поверенную в рамках решения собственных актуальных задач обучаемого.

На этапе «тиражирования» информационного ресурса обучаемый пишет отчет о научнопедагогической практике, в котором фиксирует в виде технологии деятельности ситуацию передачи разработанной модернизированной им методики «дерева «целей-средств»» в опыте ее практического использования для слушателей семинара, лекции, тренинга как результата практики. При этом обучаемый, становясь «обучающим», начинает тем самым новый цикл последовательной передачи орудий деятельности от обучающего обучаемому, согласно модели, приведенной на рис. 4.

Список литературы Комплексотехника управления инновациями в сфере образования

- Мохов А.И., Кузнецова И.А. Организация интеллектуальной обучающей среды/Цивилизация знаний: инновационный переход к обществу высоких технологий//Труды Десятой Международной научной конференции. 24-25 апреля, 2009. Часть II. М.: РосНОУ, 2009.

- Кострюкова Н. Н, Шестов А. Г. От наукограда к иннограду: направление развития наукоградов//Экономическое развитие России: Материалы Всероссийской научной конференции, 8 октября 2010. (под науч. ред. проф. Н.В. Клочковой). Иваново, 2010.

- Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Проблемы системного инженерно-психологического проектирования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 91 с.

- Мохов А.И. Методы и модели систем обработки документированных данных//В кн. «Махаллинские ансамбли». М.: Центр, 1996. С. 85-121.

- Мохов А.И. Системотехника и комплексотехника строительного переустройства//В кн. «Современные проблемы строительного переустройства». М.: АСВ, 2005. С. 65-101.

- Мохов А.И. Комплексотехника технических систем//Модернизация инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов: Межд. сб. науч. трудов/Под ред. д-ра техн. наук, проф. В.О. Чулкова. М.: МГАКХиС, 2011. С. 417-425.