Комплексы III века гляденовской культуры Пермского Прикамья (к вопросу об интеграции в систему связей Восточной Европы)

Автор: Перескоков М.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Этнология и археология

Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема связей населения Среднего Прикамья со степным населением Южного Приуралья позднесарматского культурного круга на основе анализа ременных гарнитур, а также некоторых деталей конской упряжи и вооружения. Анализируются предметы из погребальных комплексов ранней части Мокинского могильника в Пермском Прикамье. Погребения датированы III в. н.э. Находки из комплексов рассмотрены в контексте аналогий из сопредельных археологических культур и позднесарматских комплексов. С этого времени данные связи в значительной степени определяют облик ряда сторон материальной культуры населения территории Прикамья. Комплексы ранней части Мокинского могильника, и их историко-культурный контекст, иллюстрируют сложные социо-экономические процессы, происходившие в регионе на позднем этапе гляденовской культуры. В этот период активизируются миграционные процессы (как внутренние локальные миграции, так и внешние), связанные с изменением климатических условий и с событиями начала эпохи Великого переселения народов. Характер наборов инвентаря в погребениях Мокинского могильника говорит о том, что они поступили в Прикамье в собранном виде, в месте с их носителями, а не являются торговым импортом. Появление таких комплексов может быть связано с проникновением в Прикамье небольших групп степного населения, которое, попав в регион, интегрировалось в местные общины и заняло в них доминирующую роль. Выстраиваются новые экономические связи, которые характеризуются полноценным включением территории Прикамья в систему торговых отношений Восточной Европы. Овладение выплавкой латуни местным населением стало новым технологическим уровнем развития цветной металлургии в регионе.

Прикамье, гляденовская культура, погребение, позднесарматское время, ременные гарнитуры, сбруя, связи, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/147246409

IDR: 147246409 | УДК: 902 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-48-71

Текст научной статьи Комплексы III века гляденовской культуры Пермского Прикамья (к вопросу об интеграции в систему связей Восточной Европы)

Вводные замечания

Первая половина I тыс. н.э. в Пермском Прикамье явилась периодом серьезных изменений, коснувшихся всех сфер жизни общества. Пережившая свой рассвет на рубеже эр гляде-новская культура с уникальными крупными святилищами – костищами с III в. начинает существенно меняться. Костища постепенно приходят в упадок и к V в. н.э. большей частью перестают функционировать. Демографический рост и изменение климата приводят к локальным миграциям гляденовского населения с целью освоения новых территорий. Начинается период серьезных локальных конфликтов, которые привели к милитаризации и смене социальной структуры населения, а также хозяйственного уклада [ Перескоков , 2016]. В то же время, начиная с III в. н.э., происходит существенное изменение характера связей Прикамья – дальней периферии Восточной Европы – с кочевым миром [ Перескоков , 2018 a ]. В прикамских могильниках появляются комплексы с ярко выраженными инородными чертами, которые стали основой дальнейшего развития моды на вооружение, ременную гарнитуру, воинское снаряжение, а также импульсом в технологическом развитии, в первую очередь цветной металлургии. При этом,

в отличие от мазунинских могильников Средней Камы и азелинских могильников Нижней Камы и Вятки, для территории гляденовской культуры Пермского Прикамья этот хронологический период долгое время был лакуной. Безынвентарность гляденовских могильников, связанная с аккумуляцией материальных ценностей на костищах, которые не имеют четкого стратиграфического членения, не позволяли выявить надежно датируемые комплексы указанного времени, что долгое время давало основания делать вывод о хронологическом разрыве между гляденовскими памятниками и курганно-грунтовыми могильниками (культурнохронологического горизонта Тураево-Кудаш и «харинского» типа2). Обнаружение таких комплексов на Мокинском могильнике, а также круг отдельных находок этого времени на территории гляденовской культуры делают необходимым провести их хронологическую атрибуцию, а также рассмотреть их культурный контекст.

Погребальные комплексы III в. н.э. Мокинского могильника

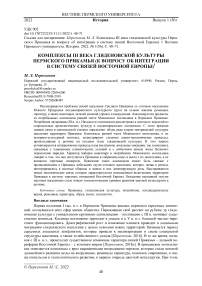

Мокинский могильник расположен в пригороде г. Перми, в 0,3 км к югу от деревни Мокино Пермского района Пермского края и занимает мыс подпрямоугольной формы левого берега реки Нижняя Мулянка (левый приток р. Камы) (рис. 1). Памятник известен с 1924 г. Он был выявлен А. В. Шмидтом как селище и отнесен им к железному веку. В 1987 г. на памятнике были проведены значительные работы отрядом Камской археологической экспедиции Пермского университета под руководством В. А. Оборина, в ходе которых был открыт могильник и было изучено 62 погребения. Исследование могильника продолжалось в 1990–1992 и 1998 гг. Н. В. Соболевой, благодаря чему в прибрежной части некрополя изучена его ранняя часть [ Соболева, 1991] (рис. 2, В). В 1994 г. А. Ф. Мельничук и С. Н. Коренюк исследовали комплексы поздней части памятника. В 2013–2017 гг. исследования продолжает автор статьи, совместно с А. В. Васильевой и В. В. Мингалевым. Всего на памятнике исследовано 304 погребения. Могильник датируется III–V/VI вв. н.э. [ Коренюк и др., 2011; Мингалев , Перескоков , 2014; Перескоков , 2018 а ; 2018 b ; 2020].

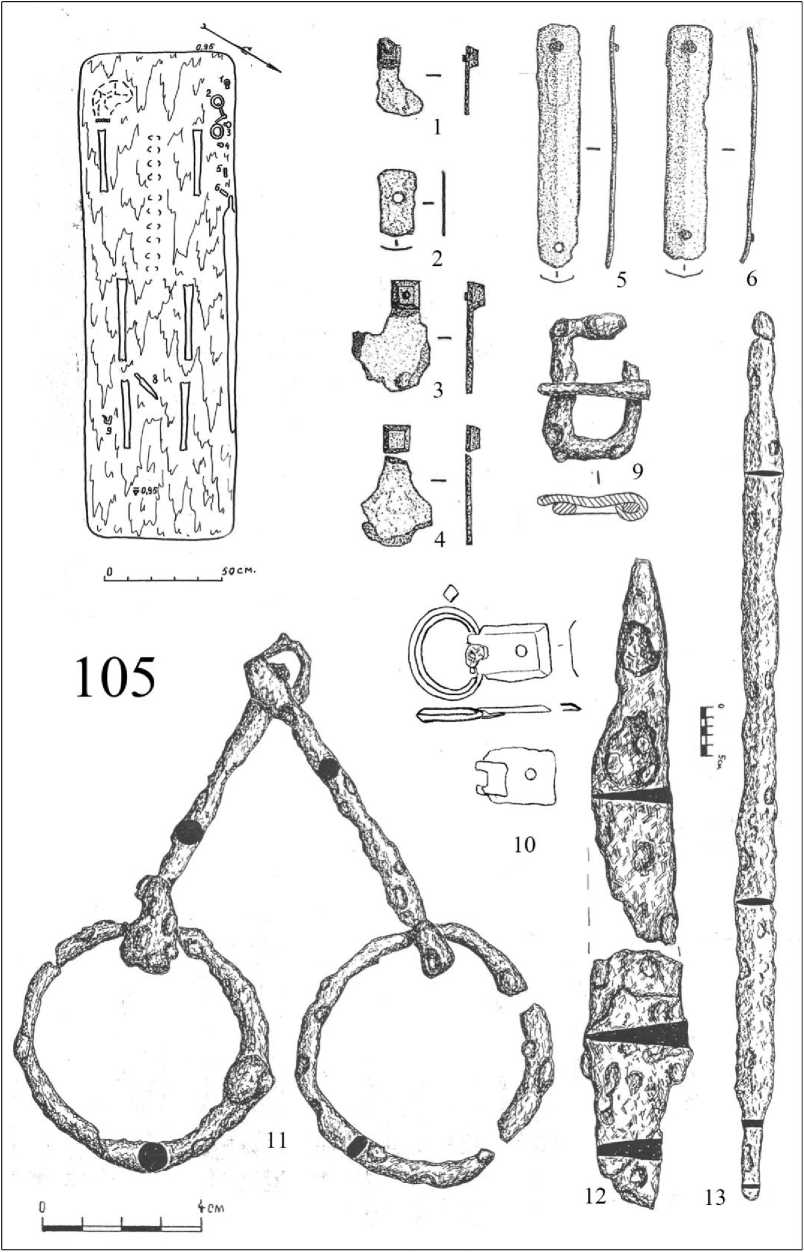

Погребение № 89 (рис. 4). Погребение перекопано, вероятно, в древности. Очертания перекопа проявились уже на глубине 0,20 м от поверхности. Перекоп имел подквадратную форму размером 2,05×1,62 м. Ориентирован по линии З–В. Его глубина совпадает с глубиной погребения и достигает 0,60 м (следует учесть, что в этом месте верхняя часть снята карьером). Стенки перекопа почти отвесные, дно – плоское. В верхней его части фиксируются остатки темно-серого углистого слоя с керамикой и костями, под ним – серо-коричневый глинистый пестроцвет, а в придонной части – коричневая комковатая глина. Длина перекопа несколько меньше длины самого погребения. Сам он несколько смещен к западу относительно дна погребения, поэтому восточная половина погребения почти не разрушена. Заполнена она глинистым слоем, практически не отличимым от материка. Западная половина погребения разрушена почти полностью. Размеры погребения (вернее, его длина) достигают 2,50×1,50 м. На дне в непе-рекопанной части погребения повсеместно фиксируется тонкий серый слой древесного тлена (очевидно, остатки дощатого настила). На дне перекопа у южной стенки были найдены остатки человеческого черепа и железный нож с костяной рукоятью (рукоять рассыпалась). На дне погребения в анатомическом порядке лежали кости ног двух скелетов. Погребение было парным, умершие ориентированы головами на запад. Около ног были найдены следующие вещи: двое удил, по одному у каждого костяка, железный нож, многочисленные неопределимые фрагменты железных вещей, фрагменты железной пряжки, без щитка с квадратной рамкой, бронзовая пряжка и семь бронзовых накладок – детали конской сбруи.

Погребение № 98 (рис. 5, В). Погребение перекопано, вероятно, в древности. Глубина перекопа соответствует глубине могильной ямы – 1,4 м от дневной поверхности. Южная стенка перекопа почти отвесная, северная – с резким уступом на глубине 90 см. Верхняя часть перекопа заполнена темно-серым суглинком с зольно-углистыми прослойками. В этом слое найдены мелкие фрагменты неорнаментированной лепной посуды и кости животных. Под ним на уровне 1,15 м залегал слой серо-коричневого глинистого пестроцвета. Придонная часть заполнена темно-серой глиной, насыщенной углем. Погребение почти полностью разрушено перекопом, сохранились лишь небольшие фрагменты дна. Размеры могильной ямы 2,2×0,77 м. Она ориентирована по оси ЗЮЗ–ВСВ. На дне погребения и в придонном слое выявлены разрозненные кости человеческого скелета. Кости черепа отмечены в ЗЮЗ окончании могильной ямы. Здесь же зафиксированы многочисленные кусочки дерева от гробовища. В центральной части погребения возле фрагментов нижних конечностей собраны мелкие фрагменты сильно коррозированного железного меча или кинжала. Рядом с обломками оружия найдены фрагменты обкладки ножен из серебряной фольги, декорированные тисненым зигзагообразным орнаментом. В придонном слое могильной ямы к северу от костей черепа найден черешковый, ромбический в сечении, костяной наконечник стрелы. К северу от фрагментов железного оружия на самом дне погребения найдена гемма из голубовато-серого халцедона (сапфирина) [Колобов и др., 2001, с. 103].

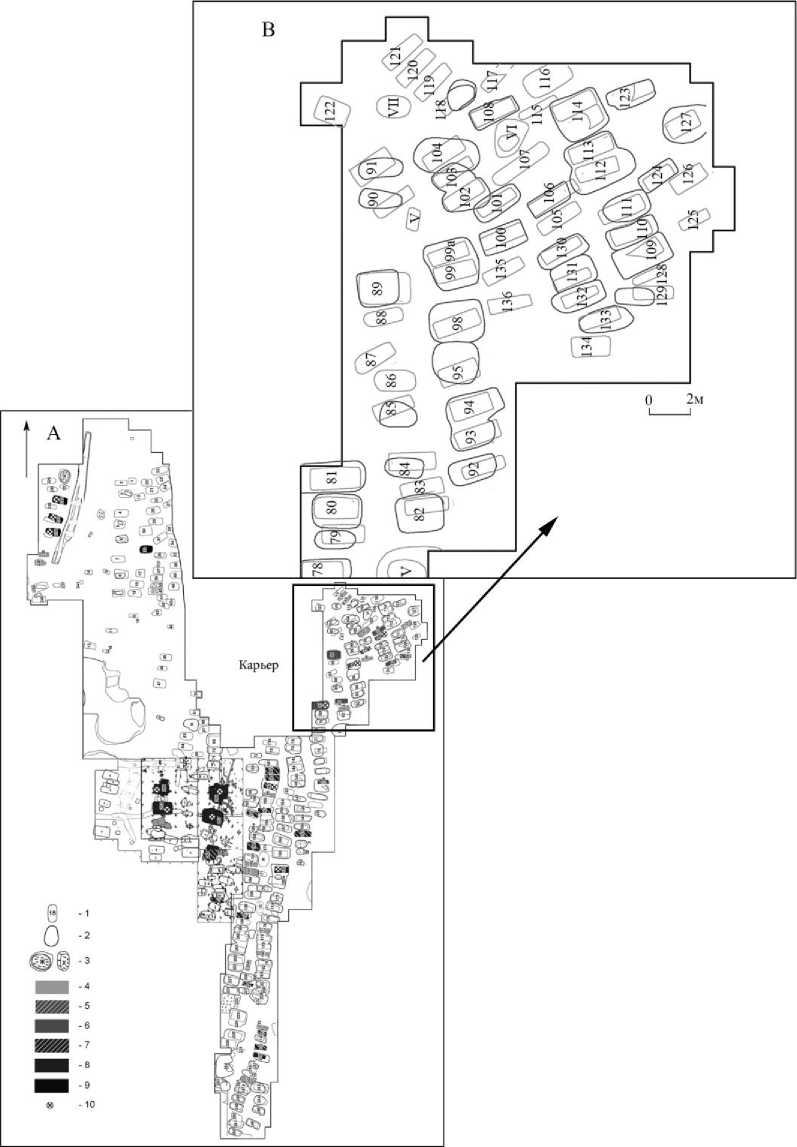

Погребение № 105 (рис. 3). Погребение не перекопано, заполнено глиной, не отличимой от материка. Дно зафиксировано на глубине 0,95 м. Сохранность деревянных конструкций и костного материала очень плохая: от дерева сохранился тонкий сероватый налет на дне погребения, от костей – также тлен желтого цвета. Размеры погребения 2,06×0,65 м. Оно ориентировано по линии ЮЗ–СВ, головой на ЮЗ. Уверенно можно говорить о наличии деревянного настила на дне погребения, вдоль северо-западной стенки кое-где фиксируются небольшие фрагменты доски, поставленной на ребро. Очевидно, в данном случае имело место гробовище из досок. Остатки перекрытия не фиксируются, хотя надо предполагать его наличие. На дне погребения в анатомическом порядке лежат остатки скелета взрослого человека. Основная часть погребального инвентаря лежала вдоль северо-западной стенки. Здесь были найдены кольчатые железные удила (на уровне головы погребенного), рядом с ними – бронзовая пряжка со свободно вращающейся округлой рамкой и прямоугольным щитком, с другой стороны удил лежали две бронзовые накладки, округлой формы с прямоугольным выступом, под ними сохранилась шерсть от шкуры животного. Ниже, также у стенки, лежали две накладки прямоугольно-вытянутой формы, под ними сохранились кусочки кожи – вероятно, от ремня или портупеи меча, поскольку далее вплотную к стенке гробовища лежал длинный обоюдоострый меч без перекрестия. Вдоль всего меча фиксируются мелкие чешуйки древесины с красной краской – остатки ножен. Между костями ног лежал крупный железный нож, у правой голени – железная рамчатая пряжка.

Погребение № 106 (см. рис. 5, А). Погребение перекопано, вероятно, в древности. Очертания перекопа зафиксированы на глубине 0,70 м. Он имел форму прямоугольной трапеции с закругленными углами, размером 2,03×0,80 м. Ориентирован по линии ЮЗ–СВ. Глубина перекопа равна глубине погребения – 1,00 м от поверхности. Его стенки ровные, слегка наклоненные, дно – плоское. Перекоп заполнен слоем глинистого пестроцвета с угольками и галькой. Погребение сильно разрушено перекопом, не потревожена лишь СВ часть погребения, заполненная чистой глиной. На дне перекопа сохранились остатки деревянного настила. Ориентировочные размеры погребения – 2,36×0,64 м. Гробовище имело вид сруба в один венец (из плах или бревен) и дощатое дно. На дне перекопа и погребения (там, где оно уцелело) были сделаны основные находки. Костных остатков почти нет, лишь в ЮЗ части перекопа найдено несколько человеческих зубов (очевидно, умерший был ориентирован головой на ЮЗ). В погребении был найден достаточно богатый и разнообразный инвентарь. В непотревоженной его части на дне гробовища была найдена железная пряжка со свободно вращающейся рамкой и удлиненным плоским щитком, слой ржавчины в форме конца клинка обоюдоострого меча. Остатков его найдено очень много на дне перекопа: это небольшие кусочки железа с красной краской (ей были выкрашены ножны). Кроме того, на дне перекопа найдены обломок плоской бронзовой накладки, восемь бронзовых бляшек-полугорошин, крупная халцедоновая бусина шарообразной формы.

Хронология комплексов

Меч. Длинный железный обоюдоострый меч без перекрестия (см. рис. 3, 13). Черешок имеет плоское сечение и плавно расширяется, под очень тупым углом. Ножны меча были покрашены красной краской, навершия не обнаружено. Такие мечи были широко распространены у сармат Подонья во II – первой половине III вв. н.э. и относятся к горизонту «всаднических» погребений позднесарматской культуры, где часто встречаются с навершиями в виде халцедоновых дисков [Безуглов, 2000]. Аналогичные мечи с удлиненными рукоятями и халцедоновыми навершиями известны в погребениях 765а, 765б и 782 Тарасовского могильника [Голдина, 2003, с. 331–335] и погребении 171 грунтовой части Тураевского могильника [Голдина, Бернц, 2010, с. 296-297]. При этом в трех из них присутствуют крупные халцедоновые бусины, использовавшиеся как фиксатор и украшение застежки портупейного ремня [Голдина, Липина, 2015]. Аналогичная бусина присутствует в погребении № 106 Мокинского могильника (см. рис. 5, А5), где найдены и обломки меча. Во «всаднический» портупейный набор также иногда дополнительно входили нефритовая скоба и небольшая пряжка без щитка. Происхождение каменных портупейных скоб С. И. Безуглов связывает с влиянием Китая [ Безуглов, 2000, с. 176]. Аналогичная скоба известна среди случайных дореволюционных находок на территории Ильинского района Пермского края (рис. 6, А6), где концентрируются памятники позднего этапа гляденов-ской культуры. Вероятно, скоба происходит из погребального памятника того же круга. Небольшая пряжка, без щитка, очень близкая по форме тем, что использовались в портупейном наборе в позднесарматских комплексах, присутствует в погребении № 782 Тарасовского могильника [Голдина, 2003, таб. 339, 3].

Фрагмент обкладки ножен меча из погребения № 98 Мокинского могильника (см. рис. 5, В3) выполнен из серебряного листа и декорирован рельефным пояском в виде зигзагообразного орнамента.

Гемма из голубовато-серого халцедона (сапфирина) из погребения № 98 имеет овальную форму: 40^35 мм, толщина 22 мм (см. рис. 5, В2). На тыльной стороне наблюдаются два пересекающихся крест-накрест канала. Гемма изображает детскую головку (возможно, Амура) с характерной позднеэллинистической косичкой, опускающейся с темени на лоб. А. В. Колобов, Н. В. Кулябина и А. Ф. Мельничук подробно проанализировавшие данный предмет, определяют его как фалеру - медаль римского легионера, относящуюся к периоду ранней империи, которую крепили к панцирю с помощью ремней, пропускавшихся через каналы с задней стороны. По их мнению, на фалере в виде Амура изображен Гай - умерший в малолетстве брат императора Калигулы, со временем правления которого (37–41 гг. н.э.) они и связывают выпуск фалеры [ Колобов , Кулябина , Мельничук , 2001, с. 104-107].

Сбруйные наборы. Сбруйный набор погребения № 105 состоит из удил с кольчатыми псалиями, бронзовых накладок различных типов и пряжки (см. рис. 3).

Пряжка (см. рис. 3: 10). Отсутствие оригинального язычка, который был заменен на железный и не сохранился, не позволяет достоверно ее атрибутировать, тем не менее примечателен ряд деталей. Щиток пряжки имеет прямоугольную форму. В плане края щитков незначительно вогнуты внутрь. Продольные и задний края щитка загнуты, имитируя фасетировку. Рамка граненая, овальной формы. В месте крепления щитка происходит скругление в сечении и спрямление в форме рамки. Задняя часть щитка выполнена в виде узкой пластины. Наибольшее сходство в оформлении боковых сторон пряжки имеют накладка из погребения № 727 Тарасовского могильника [Голдина, 2003, таб. 312, 9-2; Красноперов, 2015, рис. 2, 2 ], а также пряжки из Лебедевки, к. 1 [Малашев, 2014, рис. 6, 10–12]. Близки по форме пряжки из сбруйного набора погребения 14 Ошкинского могильника [Лещинская, 2014, таб. 18, 12, 18], которые имеют щитки прямоугольной формы, с вогнутыми в плане краями, плоский без прогиба язычок (рис. 9А, 19–22). Продольные грани щитков пряжек, насколько это можно судить по рисунку, срезаны под углом, напоминая фасетировку. Аналогичный прием использован и на накладках ромбической формы (рис. 9А, 27–28). Близкую форму имеют парные обувные пряжки из кургана 10 могильника Брут 2 на Северном Кавказе [Габуев, Малашев, 2009, с. 123]. Они имеют прогнутый в середине язычок и изогнутый в поперечном профиле щиток, имеющий продольное ребро. Рамка у пряжек круглая и спрямляется в месте крепления щитка. Аналогичную же мокинской пряжке рамку имеет другая пряжка из того же погребения, с почковидным щитком. В этот же комплекс входили и двухчастные наконечники-подвески, зажимы которых демонстрируют те же особенности (изогнутый профиль в поперечном сечении и зашлифованный штифт на лицевой стороне), что и на пряжках с продольным ребром на подвеске. В. Ю. Малашев указывает, что подобные признаки, относящиеся к эпохе Великого переселения народов, увязываются с морфологическими особенностями иранских пряжек, выделенными М. М. Казанским [Габуев, Малашев, 2009, с. 123; Казанский, 2002]. Согласно В. Ю. Малашеву, дата комплекса погребения кургана № 10 могильника Брут 2, «исходя их предметов погребального инвентаря (сильно профилированная фибула с нижней тетивой, одночленные пружинные фибулы с плоской спинкой и завитком на конце пластинчатого приемника 13 группы варианта 3, зеркало-подвеска с боковой ручкой), может рассматриваться как 1-я половина III в. н.э.» [Габуев, Малашев, 2009, с. 124].

Накладки (см. рис. 3, 5–6). Две прямоугольные вытянутые накладки из погребения № 105 Мокинского могильника имеют продольный прогиб вдоль, образующий ребро, аналогично предметам из комплекса, описанного выше. Продольные грани накладок срезаны под углом, напоминая фасетировку. Эти парные накладки могли быть как деталями сбруи, так и элементами портупеи поясного ремня и использоваться как крепление ножен меча. В отверстиях накладок сохранились окислы от железных элементов крепежа.

Накладки из погребения № 105 Мокинского могильника округлой формы (см. рис. 3, 1, 3–4 ), очень плохой сохранности, с прямоугольной площадкой являлись украшением соединителей сбруйных ремней. Площадка имеет срезанные под углом грани, а края самой накладки, судя по небольшим сохранившимся фрагментам, были фасетированы по кругу. В центре окружности располагалось отверстие для крепления штифтом к ремню, в котором сохранились окислы железного штифта. Фрагмент прямоугольной площадки со срезанными гранями, вероятно, от аналогичной накладки присутствует и в погребении № 89 Мокинского могильника (см. рис. 4, 11 ). Подобные сбруйные накладки известны в погребении № 171 грунтовой части Тура-евского могильника [ Голдина , Бернц , 2010, с. 295–297]. Сбруйные накладки также украшены по окружности фасетировкой и имеют две прямоугольных площадки, которые выделены фасети-ровкой и оформлены насечками (надпилами). В погребении № 171 Тураевского могильника присутствует пояс с накладками-привесками, которые выполнены из пластины, имеющие в нижней части петлю с колечком. Перед петлей в нижней части присутствует прямоугольная площадка. Наконечник имеет изгиб в профиле, образующий продольное ребро см. рис. 6, В).

Схожие сбруйные наборы происходят и из погребения № 765 Тарасовского могильника [ Голдина , 2003, таб. 329–333]. Накладки в них практически идентичны тураевским (рис. 7). При этом на халцедоновом навершии меча из погребения № 765Б присутствует прямоугольная площадка со срезанными гранями. Такая же площадка есть и на двухчастных поясных накладках с привесками из обоих погребений. Сбруйные наборы, имеющие близкие элементы, присутствуют и в могильнике Тюм-Тюм (см. рис. 6, С), хотя качество рисунков не всегда позволяет четко их атрибутировать [ Ошибкина , 2010, таб. 40, 7 ; 46, 11 ; 52, 18 ]. В большинстве комплексов ремни сбруи украшены полусферическими бляшками, которые крепятся на штифты. Вероятно, аналогичное назначение было и у полусферических бляшек (полугорошин) из погребения № 106 Мокинского могильника (см. рис. 5, А4), у которых также присутствуют в середине отверстие и остатки железных окислов от штифта.

Вероятно, к сбруйному набору можно отнести накладку и наконечник ремня из погребения № 106 Мокинского могильника. Накладка (см. рис. 5, А2) имеет почковидную форму и привеску-колечко, которое имеет небольшое расширение с передней части. Накладка прикреплена заклепкой (гвоздиком?) с шляпкой ромбической формы к узкому кожаному ремню, шириной не более 2 см. Задняя часть щитка имеет форму узкой прямоугольной пластины. Края накладки были загнуты, имитируя фасетировку. Аналогичная накладка присутствует в погребении № 14 Ошкинского могильника [ Лещинская , 2014, таб. 18, 13 ], а также в камере 1 катакомбы № 122 могильника Клин-Яр III на Северном Кавказе [ Флеров , 2007, рис. 59, 8 ], которая датируется автором раскопок III в. н.э. В. Ю. Малашев относит это погребение к группе IIа, которую датирует первой половиной – серединой III в. н.э. [ Малашев , 2000, с. 210, рис. 1]. Типологически близкие накладки сбруи присутствуют в погребении № 41 могильника Тюм-Тюм на р. Вятке [ Ошибкина , 2010, с. 129, таб. 16, 22 ] и в погребении № 782 Тарасовского могильника [ Голдина , 2003, таб. 341, 37 ]. Стилистически близкое оформление имеет щиток пряжки и наконечник ремня из кургана (к.) 6 могильника Целинный I [ Боталов , Гуцалов , 2000, рис. 33; Малашев , 2014, рис. 4, 5, 11 ].

Наконечник ремня имеет очень небольшие размеры (см. рис. 5, А6), сделан из бронзовой пластины, согнутой пополам, без расширения в виде валика с передней части. Крепится к ремню с помощью двух заклепок. Такие наконечники появляются в позднесарматское время и известны в погребении 2 кургана 20 могильника Новоалександровка I [ Беспалый, 1990, с. 219, рис. 4, 15 ].

Фрагменты соединений ремней сбруи бронзовыми накладками присутствуют также и в погребении № 89 Мокинского могильника, но в связи с неудовлетворительной сохранностью атрибутировать их не представляется возможным. Характерно, что обломок одной из накладок украшен по краю насечками (см. рис. 4, 4 ).

Небольшая пряжка из погребения № 89 найдена рядом с удилами и также относиться к сбруе (см. рис. 4, 12 ). Пряжка имеет овальную рамку, с небольшим утолщением с передней части, и щиток округлой формы. Задняя часть щитка выполнена в виде узкой полоски. Оригинальный язычок пряжки был заменен железным, который не сохранился из-за коррозии, что затрудняет ее точную атрибуцию. Остальные описанные признаки указывают на тип П2а по В. Ю. Малашеву, которые появляются в хронологической группе IIа и продолжают функционировать в группе IIб, т.е. не выходит за пределы III в. [ Малашев , 2000, с. 220–221, рис. 1, 2].

В связи со сбруйными принадлежностями также стоит упомянуть накладку-тройник – соединитель сбруйного ремня из погребения № 93 Мокинского могильника (см. рис. 6, А1). Накладка сделана из согнутой пополам бронзовой пластины, имеет трапецевидную форму, боковые стороны в плане несколько вогнуты вовнутрь и фасетированы. Внешняя сторона имеет изгиб в поперечном профиле, что создает продольное ребро по центру накладки. Задняя часть оформлена в виде прямоугольной площадки с соединительным штифтом в центре, которая с трех сторон по периметру украшена насечками. Наиболее близкие аналогии присутствуют в погребении № 782 Тарасовского могильника [ Голдина , 2003: таб. 341: 23–27] и в погребениях № 36 и 41 могильника Тюм-Тюм [ Ошибкина , 2010, с. 122, 1 ; с. 129, таб. 16, 22; с. 164, таб. 51, 3 ].

Среди находок Мокинского могильника присутствуют еще две пряжки , которые необходимо учесть в рассматриваемом контексте.

Бронзовая пряжка, найденная в пахотном слое в ходе раскопок В. А. Оборина в 1987 г., (см. рис. 6, А2) имеет рамку округлой формы, спрямленной в месте крепления щитка. Передняя часть рамки несколько расширяется. Рамка с передней части имеет едва заметную огранку. Щиток имеет округлую почковидную форму, с загнутым краем, имитирующим фасетировку. Крепится к ремню одним штифтом (железным). Задняя часть щитка выполнена в виде узкой пластины. Язычок короткий, не доходящий до середины рамки, имеет прогиб в центральной части. Задняя часть язычка выделена прямоугольной площадкой, украшенной косым крестом, остальная часть язычка фасетирована. Данная пряжка соответствует типу Малашев П2б, который распространен в период IIа и в начале периода IIб [ Малашев , 2000, с. 221, рис. 2], имеет близкие аналогии в кургане 9 могильника Конезавод и в кургане 1 Лебедевки [ Малашев , 2014, рис. 6, 4–5 , 13 ]. В. Ю. Малашев указывает, что нижняя дата появления такого признака как уступ/выступ у основания язычка – середина III в. н.э.: «В широком смысле, подразумевая середину как временной интервал, а не точку на шкале времени в виде даты 250 г. н.э.» [Там же, с. 139].

Еще одна бронзовая пряжка (см. рис. 6, А3) найдена А. Е. Старковым в насыпи дамбы пруда, который располагался рядом с могильником4. Пряжка цельнолитая5, имеет прямоугольный щиток и рамку, трапецевидной формы рамку с широким основанием в передней части. Язычок короткий, не доходящий до края рамки, имеющий расширение по форме внутренней стороны рамки. Точных аналогий пряжке мне не известно. Судя по характерным чертам, пряжку можно отнести к поясной гарнитуре «центральноевропейского облика» [ Малашев , Облом-ский , 2002; Малашев , Яблонский , 2008, с. 54]. К изделиям того же круга можно отнести еще две находки, обе из Ильинского района Пермского края. Одна пряжка была опубликована А. А. Спицыным [ Спицын , 1901, таб. II, 16]. Цельнолитая, имеет округлую, вероятно, плоскую рамку и овальной формы щиток (см. рис. 6, А5). Рамка частично фасетирована, часть украшена частыми насечками (надпилами) по грани рамки. Аналогичными насечками оформлен по всей окружности щиток. Крепится к ремню одной заклепкой. Язычок выполнен в виде птицы, не выступает за рамку6. Другая пряжка хранится в Ильинском краеведческом музее и также происходит из коллекции Теплоуховых (см. рис. 6, А4). Пряжка без щитка, с прямоугольной фасе-тированной рамкой с квадратными возвышающимися площадками на всех углах. А. А. Красно-перовым7 были проанализированы пряжки всех данных серий с привлечением каталога изделий данных типов [ Красноперов , 2015]. По определению исследователя, все они хронологически увязываются с «всадническим» горизонтом.

Железные пряжки. Железные пряжки из погребений № 89 и 105 имеют прямоугольную рамку без щитка и язычок с прогибом в средней части. Пряжка из погребения № 106 имеет овальную рамку, почковидный сильно коррозированный щиток и прямой короткий язычок, не доходящий до края рамки.

Планиграфические наблюдения

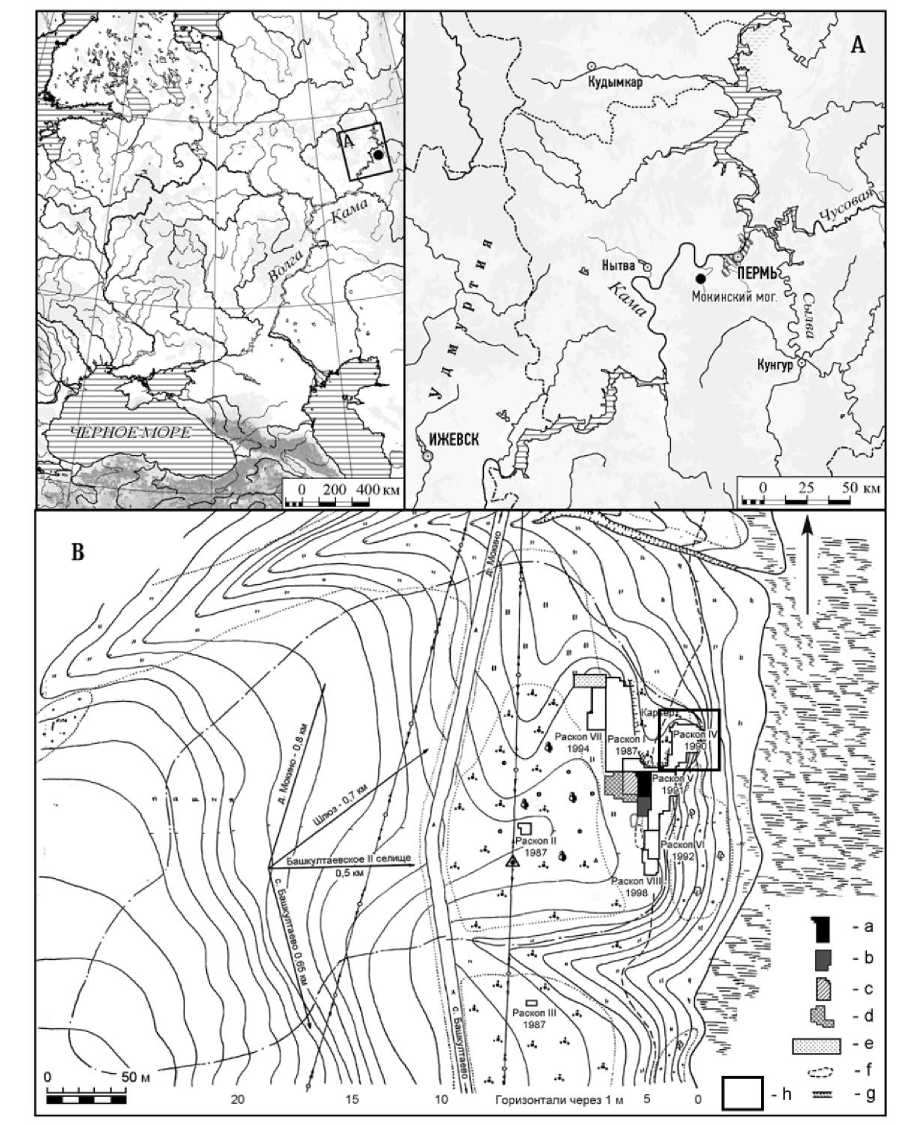

Мокинский могильник имеет достаточно четкую планиграфию и понятную логику заполнения. Наиболее ранняя часть памятника была исследована на мысовом выступе коренной террасы, центральную часть которого разрушили карьером, вырытым для насыпи плотины мелиорационного пруда (см. рис. 1, В). Могильник заполнялся рядами от края, и, вероятно, были разрушены погребения III–IV вв. н.э. Таким образом, планиграфически из рассматриваемых наиболее ранними будут погребения № 105 и 106, расположенные в третьем от края из сохранившихся рядов. Погребение № 98 расположено в пятом, а № 89 в шестом ряду и, соответственно, должны быть несколько более поздними. Стоит отметить, что ориентировка погребений на Мокинском могильнике, вероятно, может быть серьезным датирующим признаком, так как незначительное ее изменение четко коррелирует с хронологией погребальных комплексов. При этом ряды с первого по пятый ориентированы ЮЗ–СВ. Седьмой ряд ориентирован по линии З–В, как и погребения поздней части, а погребения шестого ряда имеют переменную ориентировку от ЮЗ–СВ до З–В (см. рис. 2, В) (подробнее разбор хронопланиграфии могильника см. [ Перескоков , 2018]).

Аналогии и культурный контекст

Все рассмотренные нами комплексы Мокинского могильника, а также отдельные находки с территории распространения гляденовской культуры имеют четкие параллели с памятниками сопредельных территорий, относящихся к азелинской и мазунинской культурам, и весьма близкие аналогии с материалами позднесарматской культуры Южного Урала, Подонья, а также на Северном Кавказе. Сходство проявляется как в оформлении элементов ременной гарнитуры, так и в наборах погребального инвентаря, включающих предметы вооружения. Обычно в такой набор входят длинный меч с удлиненной рукоятью и халцедоновым навершием, детали портупейного ремня (крупные халцедоновые бусины, маленькая без щитка и большая пряжки), конская сбруя, иногда плеть-нагайка, защитное вооружение. Ременная гарнитура представлена фа-сетированным стилем, присутствуют элементы гарнитур «центральноевропейского облика». Все эти признаки соответствуют комплексам «всаднического» горизонта первого этапа позднесарматской культуры [ Безуглов , 1988; 2000; 2008, с. 286; Красноперов , 2015, с. 212]. Наиболее схожие комплексы известны в Тарасовском (погребения № 765, 782), грунтовой части Тураев-ского (погребение № 171), Ошкинском (погребение № 14) и Тюм-Тюмском (погребения № 36, 41, 94, 102) могильниках, хотя отдельные элементы указанных наборов присутствуют во многих погребальных комплексах лесных культур Прикамья.

Погребение № 14 Ошкинского могильника (см. рис. 9, А) датируется Н. А. Лещинской III в. н.э. [Лещинская, 2014, с. 167]. Погребальные комплексы могильника Тюм-Тюм С. В. Ошибкина датирует III–IV вв. н.э. без более подробной дифференциации [Ошибкина, 2010, с. 60]. В работе Р. Д. Голдиной и В. А. Бернц, посвященной хронологии Тарасовского могильника [Голдина, Бернц, 2016], интересующие нас комплексы отнесены к разным хронологическим группам. Погребения № 727 и 782 отнесены к группе 2 (вторая половина III в. н.э.). Хронологический контекст погребения № 727 (см. рис. 9, В) был подробно проанализирован А. А. Красноперовым, который относит его к «эпохе» второй половины II – первой половины III вв. н.э., «всаднический» горизонт позднесарматской культуры [Красноперов, 2015], и предложенная аргументация представляется убедительной. Отнесение погребения 782 ко второй половине III в. также вызывает некоторые сомнения. В частности, крупная пряжка с округлой рамкой и почковидным щитком без фасетировки (рис. 8, 9) соответствует типу П2А по В. Ю. Малашеву, появление которых относится к группе IIа и продолжает функционировать в группе IIб [Малашев, 2000, с. 199–200]. При этом встречаются в комплексах ранними наконечниками группы Н1, например в погребении 122 могильника Клин-Яр III [Флеров, 2007, с. 273], которое автор раскопок датирует III в. н.э., а В. Ю. Малашев – серединой III в. н.э. [Малашев, 2008, с. 270]. Интерес представляет также овальная рамчатая пряжка с уплощенными сечениями и псевдорифле- нием (насечками или надпилами по кольцу) из погребения № 782 Тарасовского могильника (рис. 8, 3). Р. Д. Голдиной и В. А. Бернц приводится аналогия из кургана 23 могильника Бара-новка 1 на Среднем Дону, где она датируется второй половиной II – первой половиной III вв. н.э. [Голдина, Бернц, 2016, с. 27]. Данные пряжки, вероятно, использовались для крепления фиксатора ремня, роль которого на позднесарматских мечах выполняли крупные халцедоновые бусины [Безуглов, 2000, с. 177–178]. При этом использовались именно пряжки определенной формы – округлые, полые, без щитка [Безуглов, 2000, с. 178, 190, рис. 4, 7; 191, рис. 5, 2]. Аналогичные пряжки найдены в курганах № 43 и 63 могильника Покровка 10 [Малашев, Яблонский, 2008, с. 268; рис. 162, 1; 292, рис. 168; 13], последняя из которых имеет рифленый декор. В кургане № 43 присутствует меч с халцедоновым навершием. Хронологический контекст данных предметов рассмотрен В. Ю. Малашевым, который выделил более ранние изделия – первая половина III в. н.э. (без уступа у основания язычка) и более поздние – вторая половина III в. (с язычком, оформленным в виде низкого уступа или выступа). Пряжки такой формы из Тарасовского могильника, вероятно, следует рассматривать как один из вариантов изделий данного назначения. Язычки Тарасовских пряжек не имеют уступа в основании язычка. В погребениях, откуда они происходят, присутствуют мечи позднесарматского типа с халцедоновыми навер-шиями (погребения № 4, 782), а в погребении № 453, судя по плану, была портупея, на которой крепились нож и поясной железный крючок. Остальные элементы ременной гарнитуры из указанных погребений также укладываются в первую половину III в. н.э.

Погребение № 765 Тарасовского могильника (см. рис. 6) отнесено Р. Д. Голдиной и В. А. Бернц к хронологической группе 6 и датировано третьей четвертью IV в. н.э. [ Голдина , Бернц , 2016, с. 38], что вызывает сомнения. Хроноиндикаторы, присутствующие в таблице, следующие: меч с халцедоновым навершием (см. рис. 7, 21, 34 ), двусоставная пряжка (см. рис. 8, 7 ), удила с кольчатыми псалиями (см. рис. 7, 13 ), сбруйные накладки (рис. 7, 19, 43 ), халцедоновое навершие меча (см. рис. 7, 8, 29 ), элементы сбруйного набора (см. рис. 7, 16, 35, 36, 45 ) и защитный обруч от доспеха (см. рис. 7, 20 ). Последняя находка была атрибутирована А. А. Красноперовым, который привел ей достаточно близкую аналогию, сделанную из железа, из могильника Рошава Драгана, где она датируется концом I – началом II в. Само же погребение № 765 исследователь относит к кругу «всаднических погребений», которые датируются второй половиной II – серединой III в. н.э. [ Красноперов , 2011]. Элементы сбруйного набора такого типа (см. рис. 7, 16, 35, 36, 45 ) мало информативны в таблице, так как отсутствуют в других погребениях. Сбрую необходимо рассматривать в наборе, куда также относятся накладки прямоугольные с овальным расширением и полусферическими бляшками, которые крепятся штифтом в середине (см. рис. 7, 19, 43 ). Накладки, объединенные в одну группу (накладки из погребений № 765, 169 и 1685), не являются однотипными. Оригинальные накладки из погребения № 765 фасетированы по окружности, фасетками выделена площадка, украшенная насечками (надпилами) по боковым граням. На заднем краю фасетками выделены площадки по углам накладки, что сближает ее стилистически с «центральноевропейскими» пряжками, как, например, в погребении № 727 Тарасовского могильника [ Красноперов , 2015, с. 217–221]. В том же стиле выполнены и остальные детали гарнитуры. Накладка из погребения № 169 Тарасовского могильника, судя по всему, является дериватом местного производства, имеет те же пропорции, но не фасетирована, как и остальной сбруйный набор и поясной набор [ Голдина , 2003, с. 68, таб. 66]. Комплекс этого погребения, вероятно, также не выходит за пределы III в. н.э. Набор же из погребения № 1685 Тарасовского могильника [Там же, с. 619–625], судя по всему, является более поздним развитием данных форм сбруи. Форма накладки удлинилась. Фасетировка полностью отсутствует. Ременные гарнитуры из погребения имеют такие признаки, как овальный щиток, уступ и площадка с задней части язычка, удлиненный язычок практически без прогиба. Такие пряжки близки типу П10 по Малашеву и появляются в хронологической группе IIIб, к которой относятся и наконечники типа Н8 цельные с сечковидным окончанием и боковой фасетировкой, варианты которых также присутствуют в погребении, что может датировать комплекс первой половиной – серединой IV в. н.э. [ Малашев , 2000, с. 206].

Еще одной важной находкой из погребения № 765 Тарасовского могильника является пряжка вытянутой формы (см. рис. 7, 7), где рамка выполнена подвижной, а язычок целиком с щитком [Голдина, 2003, таб. 330, 5]. В сериационной таблице Р. Д. Голдиной и В. А. Бернц все пряжки такой конструкции, включая железные, объединены в одну группу [Голдина, Бернц, 2016, рис. 8, с. 70], что также представляется не совсем справедливым. Основным аргументом датировки всей группы является полусферическая шляпка заклепки как раз на пряжке из погребения № 765. Авторы предполагают ее «центральноевропейское» происхождение, а такой способ оформления, по их мнению, появляется в Прикамье не ранее первой половины IV в. н.э. [Там же, 2016, с. 44]. Но, учитывая несомненно импортное происхождение изделия, признак оформления заклепки не может приниматься во внимание. Так, например, во «всадническом» погребении кургана № 43 могильника Покровка 10, который датируется III в. н.э., у фасетиро-ванной и украшенной насечками пряжки заклепки также выполнены в форме полугорошин, а на наконечнике ремня на штифты надеты специальные накладки, имитирующие такие заклепки [Малашев, Яблонский, 2009, рис. 162, 2-3]. По мнению В. Ю. Малашева, такая традиция во второй половине III в. н.э. уже сложилась [Малашев, 2008, с. 271]. Важной деталью является оформление пряжки из погребения № 765. Задняя часть щитка украшена косыми фасетками, а центральная – косой выгравированной штриховкой. Косые фасетки характерны для наиболее ранних фасетированных изделий, а гравированная штриховка, вероятно, является «модной» деталью, которая существовала очень короткое время в подражание пряжкам «центральноевропейского» круга, как, например, пряжка из погребения № 727 Тарасовского могильника, имеющая аналогичную штриховку по угловым площадкам. Таким образом, пряжка из погребения № 765, учитывая ее импортное происхождение, должна датироваться также «всадническим» горизонтом.

Вся приведенная выше аргументация относится и к погребению № 171 грунтовой части Тураевского могильника, которое должно быть синхронно рассмотренному выше погребению.

Важно также обратить внимание на ориентировку погребений в Тарасовском могильнике. Все погребения III в. ориентированы (в том числе и рассмотренные нами № 727, 765, 782) по линии ЮЗ–СВ. В первой половине IV в. н.э. ориентировка постепенно меняется на С–Ю (например, погребение № 1685). Наиболее поздние погребения – третьей четверти IV – рубежа IV/V вв., когда, судя по всему, могильник прекращает существование, ориентированы по линии СЗ–ЮВ. В них обнаружены полихромные предметы в стиле перегородчатой инкрустации серии Цибилиум-Тураево [ Красноперов , 2012], и их можно отнести к культурнохронологическому горизонту Тураево-Кудаш [ Перескоков, 2018, с. 101–104]. Таким образом, также, как и на Мокинском могильнике, изменение ориентировки погребений Тарасовского могильника можно считать дополнительным хронологическим признаком.

Выводы и обсуждение

Таким образом, все рассмотренные погребения относятся к «всадническому» горизонту, с учетом распространения моды из степи могут быть широко датированы рубежом II–III – серединой III вв. Наиболее ранними, вероятно, являются погребения Ошкинского могильника: № 14, где присутствуют ранние формы наконечников с подвесками, и № 1, где найдена одночленная лучковая фибула [ Малашев , Яблонский , 2008, с. 53]. В остальных комплексах идет уже наряду с импортными изделиями местное развитие форм и оформления (фасетировка, насечки, фасетированные площадки), и они не могут сильно запаздывать по сравнению с комплексами из полностью импортных вещей и, вероятно, должны датироваться не позднее середины – второй половины III в. н.э., с учетом времени собирания набора. Вещи из погребений Мокинского могильника имеют завершенную стилистику степной гарнитуры без местных вариаций и ряд статусных импортных вещей. Стоит также отметить, что у большинства пряжек и накладок язычки и штифты были заменены на железные, а края щитков пряжек с фасетировкой (или загнутые для ее имитации) сильно затерты или обломаны, что может говорить о более длительном их ношении, т.е. незначительном запаздывании (вероятно, не более одного поколения). Учитывая планиграфию могильника, погребения № 105 и 106 можно более узко датировать серединой (в широком смысле, подразумевая середину как временной интервал) III в. н.э., с ними синхронны и пряжка «центральноевропейского» круга, а также находки из коллекции Теплоуховых и Ильинского музея. Погребения № 89 и 98 можно датировать серединой – второй половиной III в. н.э., с которыми синхронны пряжка из раскопа 1987 г. и сбруйная накладка из погребения № 93.

Таким образом, с появлением в Прикамье комплексов «всаднического» круга можно говорить об изменении характера связей населения лесной и степной зон Восточной Европы. Учитывая характер комплексов, их содержание и разнообразие, при этом стилистическое и хронологическое единство, можно предполагать, что они попали сюда вместе с их носителями – представителями степного населения. Появление новых форм и вариантов деталей и элементов костюма дало толчок развитию моды на ременные гарнитуры из трехсоставных пряжек, которые быстро полностью вытеснили местные типы застежек, а также появление как местных дериватов, так и собственного стиля фасетированных изделий, который, по мнению В. Ю. Малашева, сложился в Прикамье не позднее первой половины III в. н.э. [ Малашев , Яблонский , 2008, с. 53], что не противоречит предлагаемым датам комплексов. В связи с этим интересна гипотеза В. Ю. Малашева о том, что в среде воинской верхушки кочевников первой половины III в. выработалась мода на престижные предметы ременных гарнитур, которая, как и любая мода, быстро распространилась на широком пространстве степей, занятых носителями позднесарматского культурного комплекса. После событий середины III в. н.э. – дестабилизации обстановки на дунайских границах Империи и в Северном Причерноморье в результате готских военных предприятий – по всей видимости, произошел разрыв контактов с теми провинциальными мастерскими, которые «работали» на степных варваров. Разрушение Танаиса и подчинение донских номадов центральнокавказским аланам, контролировавшим со второй половины III в. Нижнее Подонье и часть Волго-Донского междуречья, привели к исчезновению устойчивых связей позднесарматского населения Заволжья и Южного Приуралья с их западными соседями. Это обстоятельство вынудило южноуральских кочевников окончательно сориентироваться на производственные центры лесной и лесостепной зон Волго-Уралья, позволившие удовлетворить потребность воинской элиты в привычном оснащении, отвечающем их вкусам. Ими стало и оседлое население, в частности районов Приуралья, имеющее глубокие традиции металлообработки [ Малашев , Яблонский , 2008, с. 54] и с которыми были достаточно тесные связи начиная с начала III в. н.э. Одним из возможных путей формирования комплекса вещей «центральноевропейского» круга у оседлого населения лесной и лесостепной полос Волго-Уральского региона, по мнению В. Ю. Малашева, мог быть сильный культурный импульс из Центральной Европы и Прибалтики [ Малашев , 2014, с. 136].

Описанные выше события, судя по всему, стали толчком для качественного изменения характера связей лесного и степного населения, что коснулось и территории Прикамья. Опосредованные связи сменились прямыми и ориентированными на конкретное производство (ременные гарнитуры, фибулы), что углубило интеграцию Прикамья в систему отношений со степью, в которых регион занял свою нишу. Также, вероятно, параллельно активно развивалась и добыча пушнины для кочевников, которая являлась предметом роскоши. Это вполне соотносится с предположением В. Ю. Малашева о том, что «центр власти» крупного кочевнического объединения находился именно в южноуральских степях, что подтверждается серией элитарных погребений на данной территории [ Малашев , 2014, с. 136]. При этом, судя по известным комплексам, связанным с цветной металлургией, в Прикамье не было единого производственного центра, а изготовление модных с того времени изделий было распределено по крупным укрепленным поселениям. Надо также отметить и технологический сдвиг, который связан с освоением местным населением латуни. Это может быть связано и с производством изделий на экспорт, так как прикамская сернистая медь быстро темнеет, а латунь имеет наиболее близкий к золоту внешний вид. Самые ранние латунные изделия из Ошкинского могильника [ Перевозчиков , Сабирова , 2014] происходят из комплексов, относящихся к «всадническому» горизонту. При этом, открыв для себя качества нового металла, прикамские мастера на первых порах в качестве лигатуры использовали лом латунных изделий, что было явно недостаточно для производства «на экспорт», для чего была налажена поставка сырья для лигатуры в виде слитков – дротов. Один из самых ранних из них найден в погребении № 1679 Тарасовского могильника, которое Р. Д. Голдина и В. А. Бернц относят к группе второй половины III в. н.э. [ Голдина , Бернц , 2016, с. 25]. Погребение не имеет датирующих находок, но располагается рядом с погребением № 765, имеет аналогичную ориентировку и, вероятно, его можно датировать также первой половиной – серединой III в. н.э.

Таким образом, начиная с III в. н.э. территория Прикамья усиливает интеграцию товарообменных отношений с кочевниками юга Восточной Европы, которые становятся более системными, регулярными и ориентированными на спрос в среде номадов. Контакты со степным населением приносят в лесную среду новые «модные» типы вещей, которые копируются и быстро распространяются по лесной зоне, что привело к складыванию собственной местной традиции в изготовлении ременной гарнитуры и внедрению новой технологии металлообработки (использование латуни).

Рис. 1. Мокинский могильник: А – географическое положение; В – топографический план (по Перескоков , 2018а, с. 50, рис. 1, с дополнениями).

Условные обозначения: a – раскоп 2013 г.; b – раскоп 2014 г.; c – раскоп 2015 г.; d – раскоп 2016 г.; e – раскоп 2017 г.; f – участок, разрушенный грабительскими раскопками; g – мелиоративная канава; h – ранняя часть могильника

Рис. 2. Мокинский могильник. А – сводный план раскопов 1987–2016 гг.

(по Перескоков , 2018а, с. 52, рис. 2). Условные обозначения: 1 – погребения; 2 – культовые и грабительские перекопы; 3 – ямы и жертвенники; 4 – погребения рядовых общинников, мужчин и женщин; 5 – женские погребения среднего и высокого социального положения

III – середины IV в. н. э.; 6 – воинские мужские погребения III – середины IV вв. н. э.;

7 – женские погребения среднего и высокого социального положения третьей четверти IV – начала V вв. н. э.; 8 – воинские мужские погребения третьей четверти IV – начала V в. н.э.;

9 – воинские мужские погребения V–V/VI вв. н. э.; 10 – мужские и женские погребения с максимальным набором вооружения и/или статусными вещами.

В – план раскопа ранней части могильника (по Соболева , 1990)

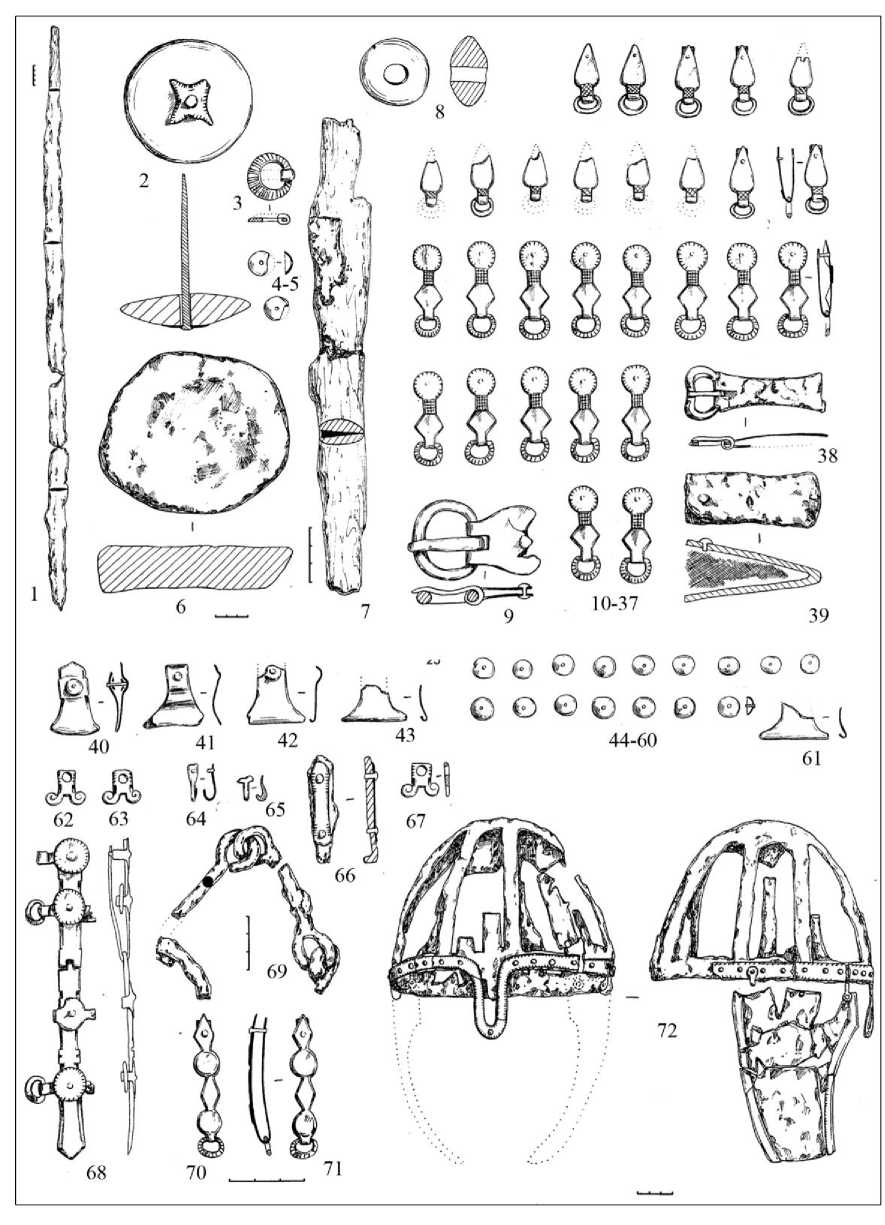

Рис. 3. Мокинский могильник. п. 105. План погребения (по Соболева , 1990): 1–6 – накладки; 9–10 – пряжки; 11 – удила; 12 – нож; 13 – меч (1–6, 10 – бронза, остальное железо; рисунки А.Е. Старкова и М.Л. Перескокова с оригиналов)

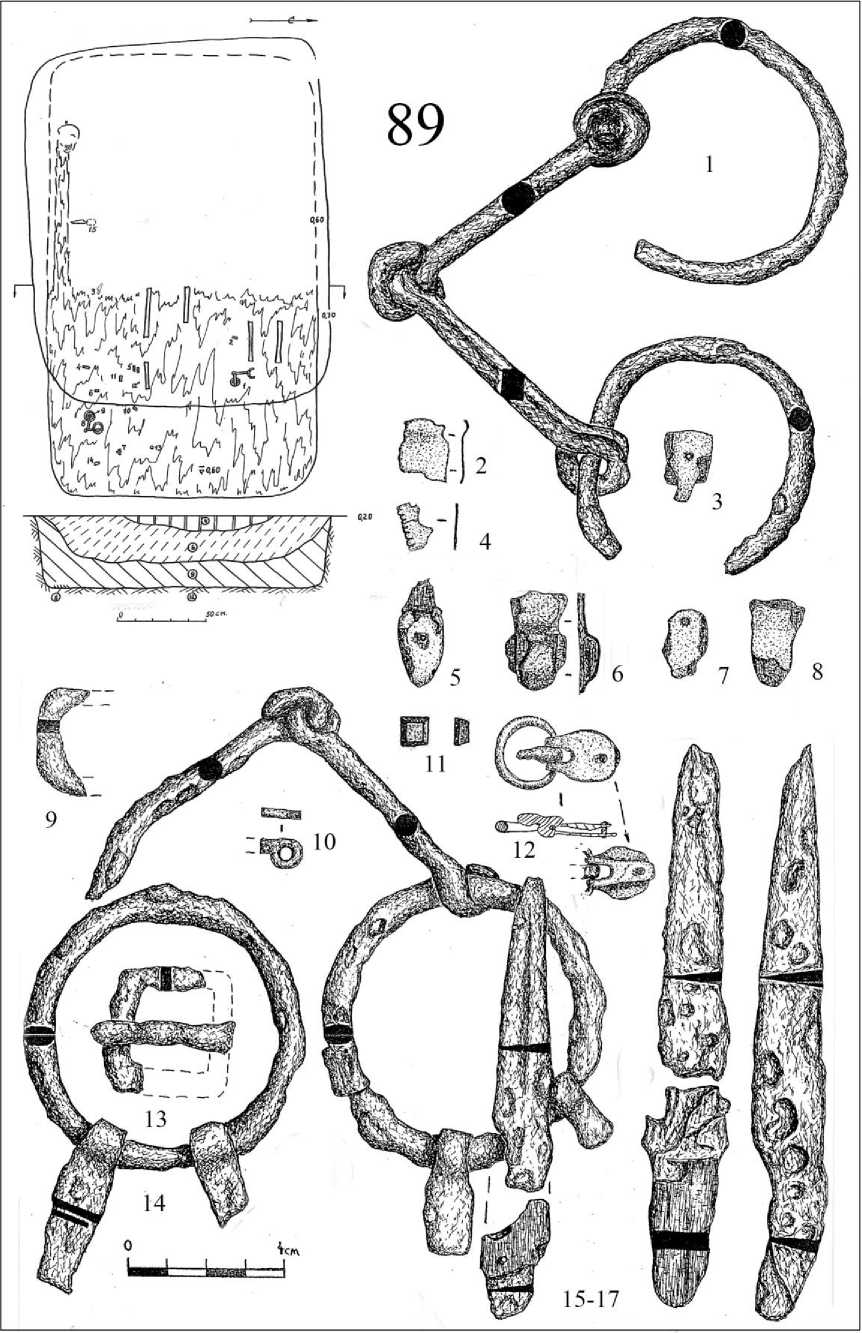

Рис. 4. Мокинский могильник. п. 89. План погребения (по Соболева , 1990): 1, 14 – удила; 2 – 8, 11 – детали сбруи; 9–10, 12–13 – фрагменты пряжек; 15–17 – ножи ( 1–8, 11–12 – бронза, остальное железо; рисунки А.Е. Старкова с оригиналов)

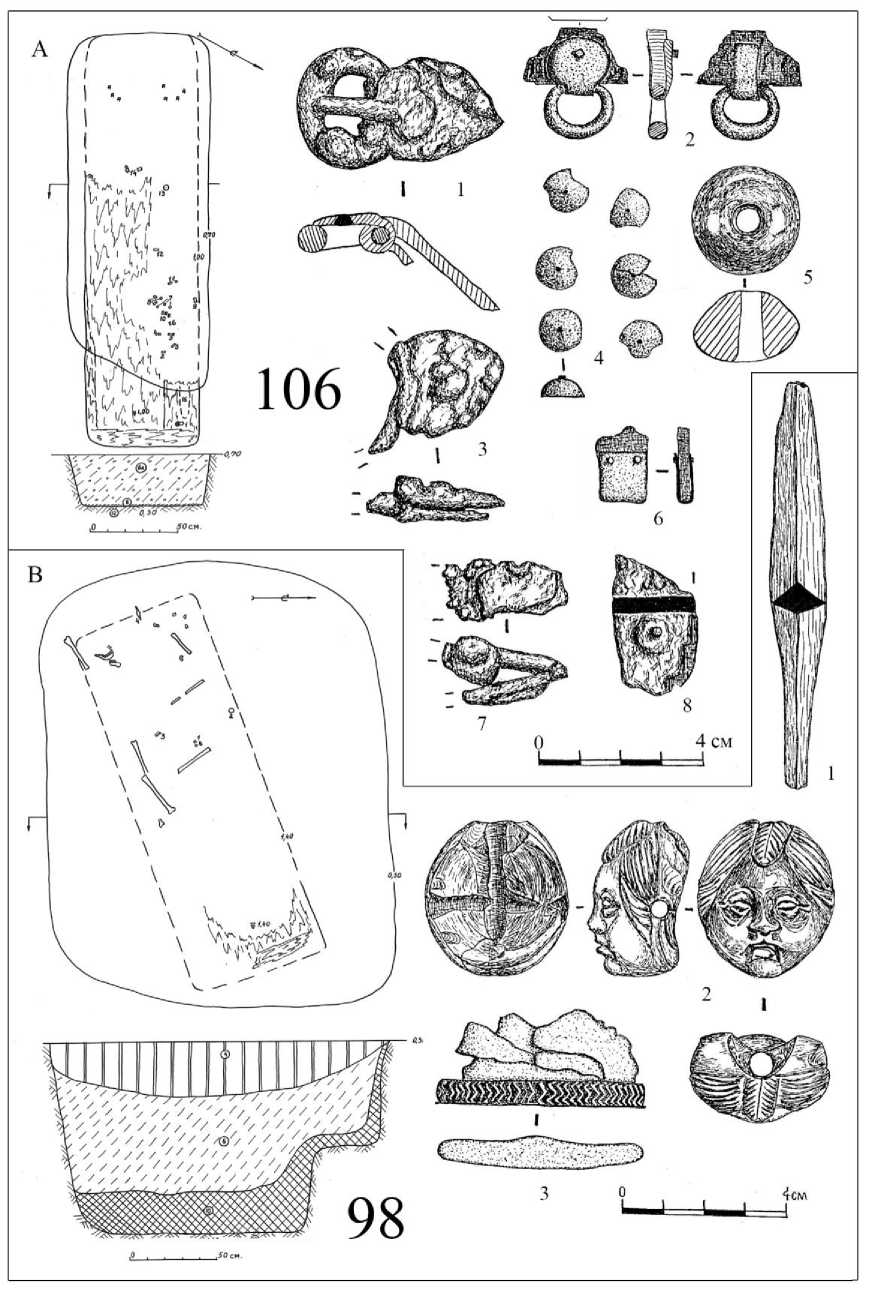

Рис. 5. Мокинский могильник. п. 106 (А) и п. 98 (В). Планы погребения (по Соболева , 1990): А1, 3 – фрагменты пряжек; А2, 4 – накладки; А5 – бусина; А6 – наконечник ремня;

А7–8 – железные предметы; В1 – наконечник стрелы; В2 – гемма; В3 – обкладка ножен меча; А1, 3, 7–8 – железо, А5, В2 – халцедон, В1 – кость; В3 – серебро, остальное – бронза, рисунки А.Е. Старкова с оригиналов

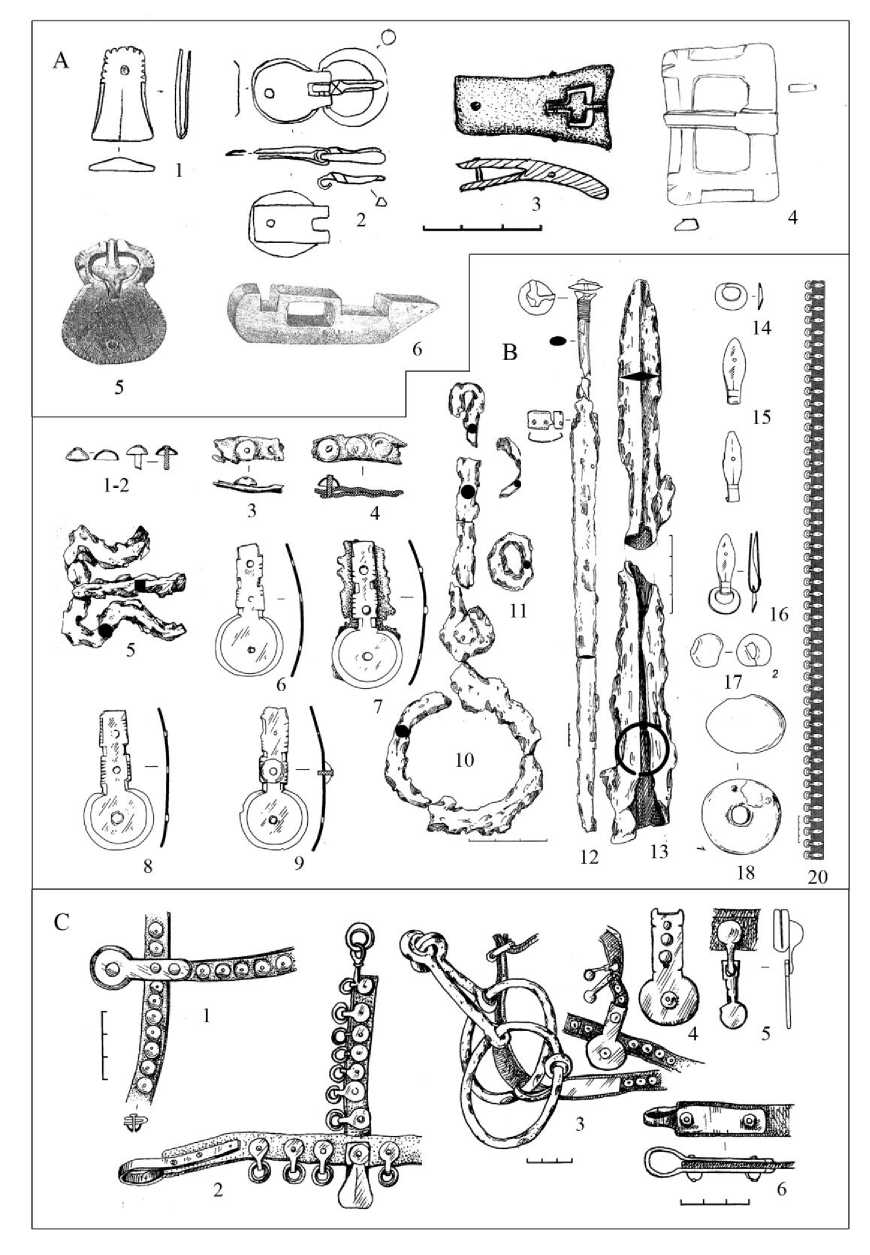

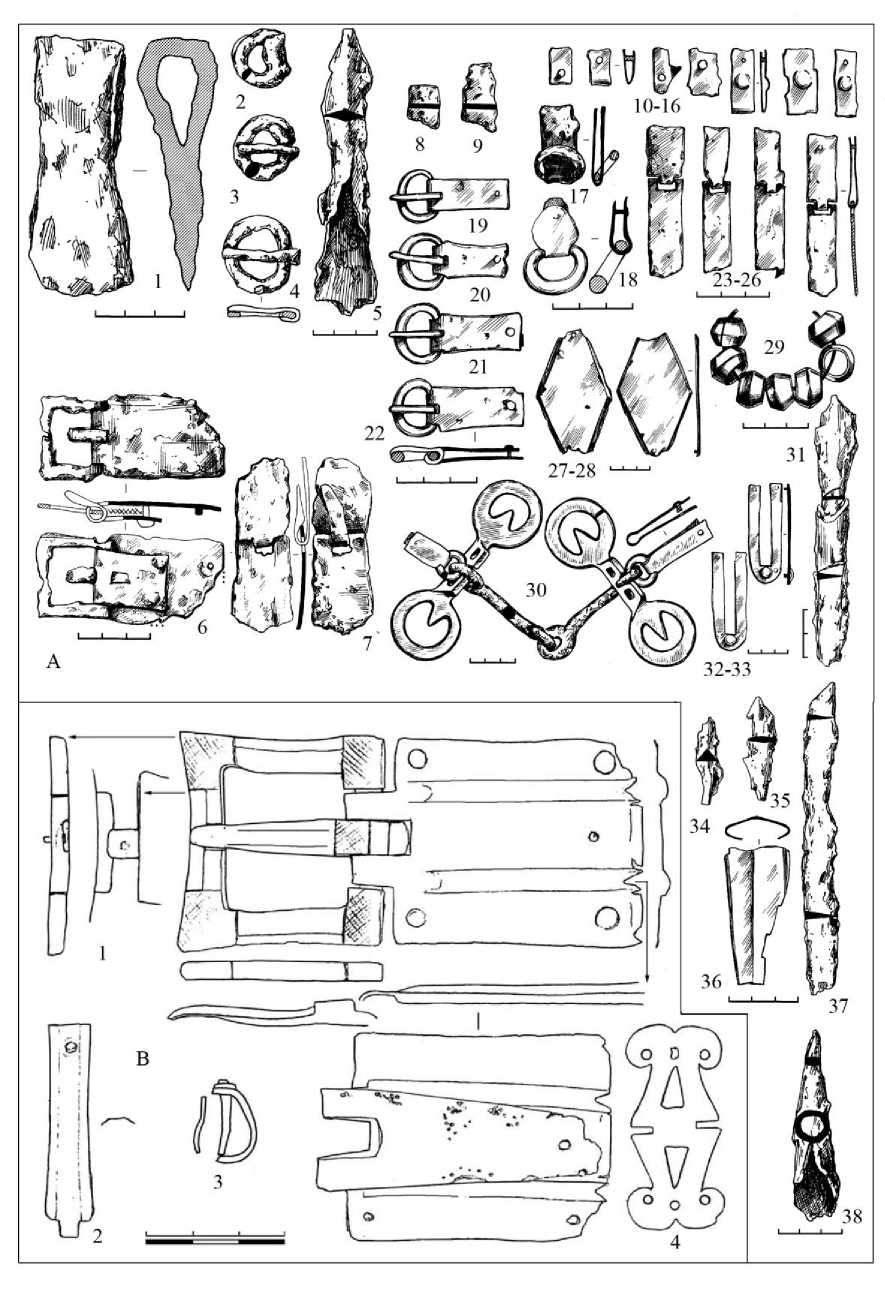

Рис. 6. Вещи из погребальных комплексов Пермского Прикамья и случайные находки (А), п. 171 Тураевского могильника (В) (по Голдина, Бернц , 2010, таб. 120–122), сбруйные наборы могильника Тюм-Тюм (С) (По Ошибкина , 2010, таб. 16, 46, 52). (А1 – Мокинский могильник п. 93; А2–3 – Мокинский могильник, находки вне комплексов; А1–2 – рисунки М.Л. Перескокова с оригиналов; А4 – Ильинский музей; рисунок А.А. Красноперова с оригинала;

5–6 – коллекция Теплоуховых (по Спицын , 1901, таб. II, 16); В1 – п. 94; В2 - п. 41;

В3–6 – п.102)

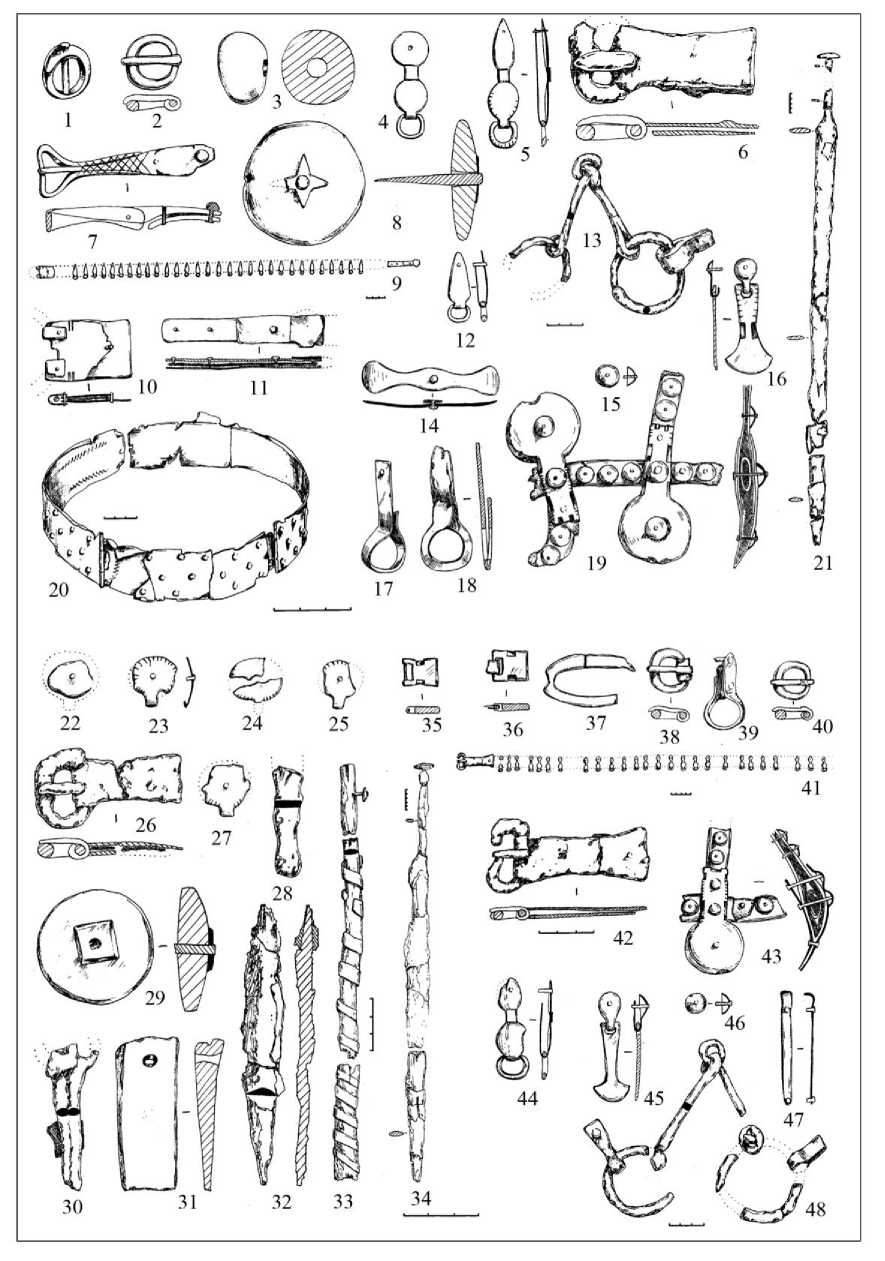

Рис. 7. Тарасовский могильник, п. 765 (по Голдина, 2003, таб. 329–333). п. 765А – 1–21 ; п. 765Б – 22–48

Рис. 8. Тарасовский могильник, п. 782 (по Голдина , 2003, таб. 339–342)

Рис. 9. Ошкинский могильник, п. 14 (А) (по Голдина, Лещинская, Макаров , 2014, таб. 16–18), Тарасовский могильник, п. 727 (В) (по Красноперов , 2015, рис. 2)

Список литературы Комплексы III века гляденовской культуры Пермского Прикамья (к вопросу об интеграции в систему связей Восточной Европы)

- Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // Советская археология. 1971. № 3. С. 106-134. EDN: VHCPFJ

- Амброз А.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV-VII вв. // Средневековые древности евразийских степей. М., 1980. С. 3-56. EDN: YGKYOV

- Безуглов С.И. Позднесарматское погребение знатного воина в степном Подонье // Советская археология. 1988. № 4. С. 103-115.

- Безуглов С.И. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья) // Сарматы и их соседи на Дону. Ростов н/Д: Терра, 2000. МИАД. Вып. 1. С. 169-193.

- Безуглов С.И. Курганные катакомбные погребения позднеримской эпохи в нижнедонских степях // Проблемы современной археологии. Сб. памяти В.А. Башилова. МИАР. М.: Таус, 2008. № 10. С. 284-301.