Комплексы неолита и бронзового века Усть-Кутарейского археологического микрорайона Северного Приангарья: перспективы и проблемы изучения

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко представлены результаты исследований памятников Усть-Кутарейского археологического микрорайона в 2008-2011 гг. в контексте основных проблем изучения комплексов неолита и бронзового века в Северном Приангарье. Накопленный материал требует обобщения и согласования с культурно-хронологической схемой региона. Хотя напластования носят «компрессионный» характер, стратиграфическая ситуация и керамические комплексы дают возможность датирования сопутствующих материалов. В дальнейшем это позволит использовать их для построения единой хроностратиграфической шкалы региона.

Комплексы неолита и бронзового века, северное приангарье, "компрессионный" характер отложений

Короткий адрес: https://sciup.org/14522130

IDR: 14522130 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Комплексы неолита и бронзового века Усть-Кутарейского археологического микрорайона Северного Приангарья: перспективы и проблемы изучения

В ходе широкомасштабных археологических работ, связанных с возобновлением строительства Богучанской ГЭС, на территории Северного Приангарья накоплен значительный объем фактического материала. Он требует обобщения и согласования с культурно-хронологической схемой региона. Очень интересные материалы получены при изучении хорошо стратифицированных памятников неолита и бронзового века в Усть-Кутарей-ском археологическом микрорайоне (левобережье р. Ангары в среднем ее течении, правый приток р. Кутарей).

При исследовании памятников Усть-Кутарей-ского микрорайона (Устье реки Кутарей, Сенькин (Синий) Камень, Ручей Поварный, Гора Кутарей) обнаружено более 30 тыс. артефактов. Проведение рекогносцировочных работ позволило выявить наиболее перспективные участки с четкой стратиграфией, где проведены раскопки сплошной площадью.

Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос о хронологии и периодизации неолита и бронзового века Северного Приангарья.

Начиная с 1950-х гг. эта тема широко представлена в работах А.П. Окладникова, М.М. Герасимова, Б.Э. Петри, Л.П. Хлобыстина, Н.А. Савельева и Г.И. Медведева, В.В. Свинина, О.И. Горюновой [Гришин, 2000, с. 8–36], И.В. Асеева [2003, с. 13].

Наиболее перспективным в контексте данной проблематики представляется изучение материалов памятника Устье реки Кутарей.

Стоянка Устье реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангары, в 15 км ниже по течению от с. Кежма, на правом берегу, в устье р. Кутарей. В месте впадения в р. Ангару русло р. Кутарей образует широкую пойму, поросшую высоким кустарником и затопляемую во время сезонных паводков. Памятник располагается на террасе высотой 5–10 м от уреза воды. С запада терраса огра- ничена урезом р. Ангары, а с юго-востока – устьем р. Кутарей. Первоначально памятник определен как стоянка эпохи неолита (IV–III тыс. до н.э.), но в результате работ 2010 г выявлены три культурных горизонта от эпохи неолита до средневековья.

Практически вся территория террасы имеет множественные следы техногенного нарушения, связанные с существованием на этой территории до 1980-х гг. крупного поселения, а так же с периодической очисткой террасы от леса.

Памятник открыт в 1974 г. Кежемским отрядом СААЭ КГПИ под руководством Н.И. Дроздова. Впоследствии исследование памятника проводилось в 2008 г. отрядом ИАЭТ СО РАН в рамках проекта сохранения памятников историко-культурного наследия Красноярского края в зоне затопления БоГЭС. В результате работ 2008 г. были уточнены границы памятника и исследована степень сохранности археологического материала. В юго-западной части памятника, на прибрежном участке террасы, на краю дорожной выемки, направленной к устью р. Кутарей, произведен осмотр территории и проведена зачистка береговых обнажений (площадь 1 × 1 м, глубина 0,82 м). В результате выявлены два культурных слоя (мощность от 0,08 до 0,65 м) и обнаружены 173 предмета, в т.ч. фрагменты керамики, изделия из камня, отходы каменной индустрии, а также фрагменты костей млекопитающих и рыбы.

Рекогносцировочные исследования производились, согласно методике археологических исследований, принятой ОПИ Института археологии РАН, раскопами 2 × 2 м, разбитыми в единой сетке координат на расстоянии 100 м, а также рекогносцировочными зачистками размерами 2 × 2 м. Рекогносцировочные зачистки располагались в единой сетке координат на береговых склонах и осыпях, по краям техногенных разрезов. Стратиграфическая ситуация памятника представлена чередованием следующих основных слоев.

Слой 1 – почвенно-растительный горизонт. Насыщен корнями луговой растительности. На большей части исследованной площади почвеннорастительный горизонт плотный, с мелкокомковатой структурой. При этом он включает находки техногенного происхождения и археологические материалы, что свидетельствует о его современном образовании после техногенных нарушений площади памятника. Мощность слоя колеблется от 0,02 до 0,1 м.

Слой 2 – темная гумусированная супесь, равномерно подстилающая стратиграфический слой 1 на всей исследованной площади памятника. Слой относится ко времени существования поселения ХХ в. На это указывают находки инструментария кузнечного производства, изделия из железа, гончарная керамика. Слой слабоувлажнен, рыхлый, пылеватый, бесструктурный, с неоднородной пятнистой текстурой. В нем содержались археологические материалы, фрагменты керамики, изделия из камня. На отдельных участках слой перерезает нижележащие культурные напластования. Мощность достигает 0,2 м. Нижняя граница слоя нечеткая, волнистая, с переходом до 0,07 м.

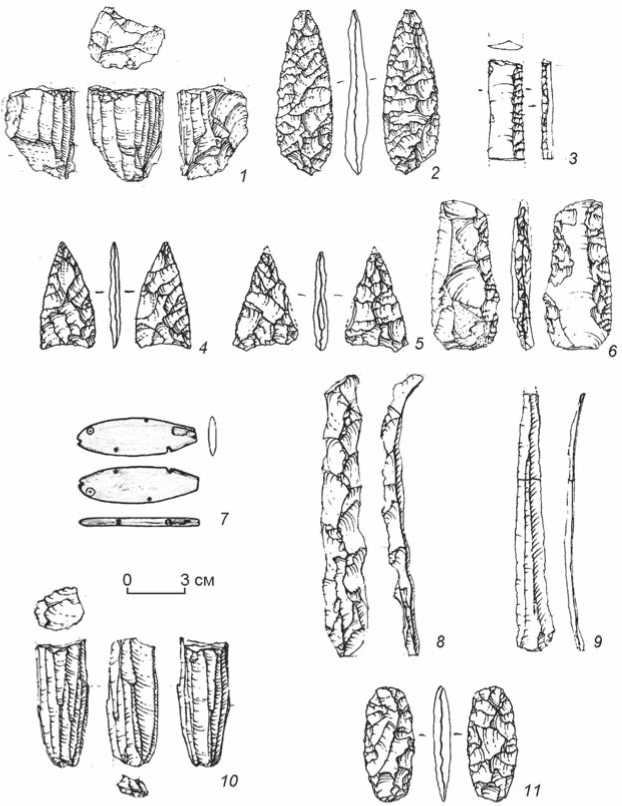

Археологические материалы из слоя 3 памятника Устье реки Кутарей.

1, 10 – нуклеусы; 2, 4, 5 – наконечники; 3 – фрагмент пластинки с ретушью; 6, 11 – орудия; 8 – реберчатая пластинка; 9 – микропластина.

Слой 3 – светло-желтая слабоувлажненная супесь, мелкодисперсная, пылеватая при высыхании. Слой содержал археологические материалы эпохи раннего железного века и периода эпохи бронзы. Нижняя граница слоя нечеткая, ясная. Граница слоя субгоризонтальная, со слабо выраженной волнистостью. Мощность слоя достигает 0,43 м.

Слой 4 – светло-серая подзолистая супесь, слабоувлажненная, при высыхании пылеватая, приобретает белый цвет. Слой бесструктурный, слабоуплотненный, имеет отчетливые следы профильного вымывания гумусовых кислот. Слой содержит крупные потеки различного цвета: от пепельно-белого до сизого. Исследован на глубину до 0,35 м, но археологические материалы не обнаружены. Является «материковым» основанием раскопа [Савин, 2011, с. 23–25].

Массовые археологические комплексы из слоев 3 и 4 включают в основном каменную индустрию (см. рисунок ) (технологически индустрия неолитическая не отличается от индустрии бронзового века) и керамику (сопоставимую с материалами Прибайкалья и Нижней Ангары, четко фиксируются группы посольской и усть-бельской керамики) [Савин, 2011. с.113]. Информативным представляется анализ материалов Устья реки Кутарей в сравнении с коллекциями памятников Синий (Сенькин) камень и Ручей Поварный (они гораздо менее многочисленны – 1,4 тыс. артефактов, но содержат показательные типы орудийного набора).

Культурно-хронологическая интерпретация памятников Северного Приангарья зачастую затруднена из-за смешения в одном слое материалов неолита и бронзового века. Это вызвано т.н. «компрессионным» характером напластований, как правило, без стерильных разделяющих прослоек, вскрытием всей толщи культурного слоя условными горизонтами. В данном случае культурным и датирующим маркером может служить керамика.

Новые исследования по изучению керамических комплексов бронзового века Енисейского Приангарья представлены работами П.В. Манд-рыки. На данной территории с конца Ш тыс. лет до н.э. он выделяет несколько культурных традиций: комплексы с гладкостенной керамикой и гребенчато-пунктирной орнаментацией (бобровский тип); комплексы с «тонкошнуровой» керамикой (усть-шилкинский тип), переходный комплекс (с утолщенными краями венчика, под венчиком орнаментация сеткой), самоделкинский комплекс, шепилевский комплекс [Мандрыка, 2008]. Н.П. Макаров [2013] дал описание культурных горизонтов 4 и 5 стоянки Усть-Карабула, содержавших артефакты неолитического облика. А.Н. Савин охарактеризовал материалы многослойного поселения Парта [Савин, 2010, с. 585]. Особенно актуально изучение материалов Усть-Кутарейского археологического микрорайона в контексте новых данных по усть-бельской керамике (по материалам стоянки Сергушкин-1). Они позволяют отнести ранний период бытования усть-бельского комплекса к концу VI – началу I тыс. до н.э. [Герман, Леонтьев, 2013, с. 151].

Отчетливые стратиграфические напластования и связанные с ними керамические комплексы памятников Усть-Кутарейского микрорайона дают возможность датировать сопутствующие материалы, а в дальнейшем позволят внести существенный вклад в построение единой хроностратиграфиче-ской шкалы археологических памятников среднего течения реки Ангары.

Список литературы Комплексы неолита и бронзового века Усть-Кутарейского археологического микрорайона Северного Приангарья: перспективы и проблемы изучения

- Асеев И.В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -208 с.

- Герман П.В., Леонтьев С.Н. Комплекс археологических материалов с Усть-Бельской керамикой стоянки Сергушкин-1, пункт «А»//Изв. ИГУ. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. -2013. -№ 1 (2). -С. 133-156.

- Гришин Ю.С. Проблемы периодизации неолита и энеолита Прибайкалья и Забайкалья. -М.: Старый сад, 2000. -128 с.

- Макаров Н.П. Стоянка Усть-Карабула и вопросы археологии Северного Приангарья//Археологические исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территорий -Красноярск: Изд-во Краснояр. краевед. музея, 2013. -С. 130-175.

- Мандрыка П.В. Степь и тайга: проблема взаимоотношений племен раннего железного века (по материалам Енисейского Приангарья)//Журнал СФУ. -Красноярск, 2008. -С. 261-269.

- Савин А.Н. Керамика многослойной стоянки Парта//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 582-587.

- Савин А.Н. Отчет об археологических раскопках стоянки Устье Реки Кутарей 2010 г. (Кежемский район Красноярского края). -Новосибирск, 2011. -Т. I. -175 с.