Комплексы с керамикой посольского типа в неолите Прибайкалья: по материалам V верхнего слоя геоархеологического объекта Саган-Заба II

Автор: Долганов Вадим Александрович, Горюнова Ольга Ивановна, Новиков Алексей Геннадьевич, Вебер Анджей В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Керамика посольского типа представляет собой одну из наиболее ярких и дискуссионных керамических традиций в изучении неолитических культур Прибайкалья и Байкальской Сибири в целом. Малое количество чистых стратифицированных объектов с этой керамикой не позволяет характеризовать комплекс в едином виде; практически отсутствуют сведения о сопровождающем ее каменном и костяном инвентаре; дискуссионным остается и вопрос о ее датировке. Статья посвящена публикации и анализу материалов стратифицированного комплекса с керамикой посольского типа, полученного в результате раскопок 2006–2008 гг. на многослойном поселении Саган-Заба II (оз. Байкал). Рассматривается морфологическая и стилистическая характеристика посольской керамики; дано описание сопутствующего ей каменного и костяного инвентаря. Проведена корреляция исследуемого комплекса с неолитическими материалами стратифицированных поселений Приольхонья и Байкальской Сибири в целом. В результате четкой стратиграфии и серии радиоуглеродных определений стало возможным отнести комплекс с посольской керамикой региона к среднему неолиту и датировать его в пределах 5,5–5,0 тыс. л. н.

Прибайкалье, приольхонье, байкальская сибирь, неолит, геоархеологический объект, многослойное поселение, посольская керамика, орнаментация

Короткий адрес: https://sciup.org/147218883

IDR: 147218883 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Комплексы с керамикой посольского типа в неолите Прибайкалья: по материалам V верхнего слоя геоархеологического объекта Саган-Заба II

Керамика посольского типа, описанная и выделенная Л. П. Хлобыстиным [1978] для территории Прибайкалья, представляет собой одну из наиболее ярких и дискуссионных керамических традиций в изучении неолитических культур региона и Байкальской Сибири в целом. Широкое территориальное распространение этой керамики, многообразие ее морфологического и орнаментального оформления вызывают пристальный исследовательский интерес [Савельев, 1989; Ветров, 2011; Макаров, 2012]. Малое количество чистых стратифицированных объектов с этой керамикой не позволяют характеризо- вать комплекс в целом; практически отсутствуют сведения о сопровождающем ее каменном и костяном инвентаре. Дискуссионным остается вопрос о датировке керамики посольского типа. В связи с этим ввод в научный оборот материалов чистого, стратифицированного комплекса с керамикой посольского типа, датированного серией радиоуглеродных определений, представляет несомненный интерес для решения одной из наиболее актуальных проблем в археологии неолита Байкальской Сибири. Цель предлагаемой статьи – ввод в научный оборот материалов комплекса V верхнего слоя

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 7: Археология и этнография © В. А. Долганов, О. И. Горюнова, А. Г. Новиков, А. В. Вебер, 2013

геоархеологического объекта Саган-Заба II (содержащего керамику посольского типа), его датировка и характеристика.

Многослойное поселение Саган-Заба II находится в одноименной бухте северозападного побережья оз. Байкал, в 154 км к северо-востоку от Иркутска и в 13,5 км к юго-востоку от пос. Еланцы (в 12 км к юго-западу от устья р. Анга), в административном делении – Ольхонский район Иркутской области.

Поселение открыто отрядом Североазиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (А. П. Окладников) в 1972 г. Раскопки проведены тем же отрядом (А. П. Окладников, И. В. Асеев) в 1974–1975 гг. В результате исследований на поселении выделено 5 культурных слоев, датированных от позднего железного века до мезолита включительно [Асеев, 2003. С. 51]. Работы, направленные на комплексное, междисциплинарное исследование этого объекта, возобновились в 2006–2008 гг. Саган-Забинским отрядом Российско-Канадской археологической экспедиции (Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ и Отдел антропологии Университета Альберта, Эдмонтон, Канада) [Горюнова и др., 2007; 2008]. В результате выделено 11 культурных слоев, шесть из которых отнесены к разным периодам неолита. Материалы V верхнего слоя являются первым для территории Приольхонья стратиграфически чистым комплексом, содержащим керамику посольского типа.

Стратиграфический разрез в месте раскопов представляет собой серию гумусированных супесчаных почв, разделенных прослоями светлой щебенистой супеси и грубообломочными слоями пролювиальноделювиального генезиса [Горюнова и др., 2007; Воробьева, 2010]. Комплекс V верхнего слоя привязан к делювиальному слою хорошо гумусированного суглинка (окраска от серовато-бурого до серого) с примесью песка и дресвы, в составе которого доминируют карбонатные породы мощностью 0,04– 0,07 м. От выше и ниже лежащих слоев он обособлен стерильными прослоями, которые выклиниваются вглубь абразионного уступа. По особенностям почвообразования V верхний слой относится к атлантическому периоду голоцена [Там же].

Археологический материал на поселении привязан в основном к очагам. Всего в слое отмечено три очажные кладки. Две из них – кольцевые, овальной формы, выполненные из камней, плотно уложенных друг к другу в один слой. Размеры сооружений 1,5 × 1,4 м, ориентация большей стороной по линии север – юг. Мощность зольника очага № 1 – 0,12 м, № 2 – 0,03 м. Очаг № 3 состоял из разрозненных плит, составляющих кольцевую конструкцию, форма кладки – овальная. Размеры 0,68 × 0,52 м, ориентация – по линии запад – восток. Мощность зольника – 0,03 м. В зольных пятнах и вокруг очагов отмечены обломки керамики: от сосудов с гладкой поверхностью (в их числе – посольского типа), с оттисками сетки-плетенки и шнура, призматические пластины, отщепы и фаунистические останки (преимущественно битая неопределимая кость; часть из них – жженая). На остальной поверхности раскопов расположение находок – немногочисленное.

При анализе распространения керамики с точки зрения морфологических и стилистических характеристик отмечается культурно-хронологическая однородность – различная керамика встречается совместно в единых скоплениях и одинаковых нивелировочных позициях. К очажным сооружениям приурочены фрагменты керамики, отличающиеся техническим декором и орнаментацией, что подтверждает их одновременное бытование. Отсутствие следов длительного воздействия огня в очагах, производственных площадок на стоянке и состав фаунистических остатков (преобладание костей нерпы, добытой преимущественно в весеннее время, на что указывают несросшиеся эпифизы костей) характеризуют комплекс как кратковременную сезонную стоянку.

Археологический материал составляет совокупную коллекцию из 5 032 предметов и представлен фрагментами керамических сосудов, изделиями из камня и кости, остатками фауны.

Керамика слоя насчитывает 148 фрагментов минимум от 8 сосудов. Судя по обломкам венчиков, сосуды сложной закрытой формы. По техническому декору преобладают горшки с гладкой поверхностью (от 5 сосудов). Менее распространена шнуровая посуда (от 2 сосудов) и с оттисками сетки-плетенки (от 1 сосуда). Орнамент покрывает верхнюю часть тулова. Основу керамического комплекса этого слоя составляет по- суда посольского типа. Ее поверхность преимущественно гладкая; в одном случае – шнуровая. Из пяти орнаментированных сосудов к данному типу по характерным признакам (утолщению венчика с внешней или внутренней стороны, пояску отверстий, проходящему над налепом, технике нанесения орнамента и композиции) достоверно отнесено четыре экземпляра.

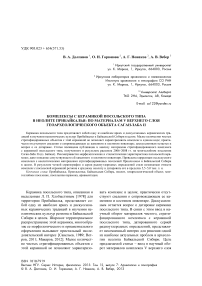

Сосуд 1 (12 фрагментов) – гладкостенный, сложной закрытой формы с утолщением венчика с внешней стороны. По боковой поверхности венчика нанесены наклонные насечки, по тулову – три горизонтальных ряда, выполненных отступающей лопаточкой с закругленным концом (рис. 1, 21 ). Ниже – наклонные ряды, нанесенные тем же штампом. Диаметр венчика – 21, шейки – 22 см.

Сосуд 2 (3 фрагмента) – гладкостенный, с утолщением венчика с внешней стороны. По боковой поверхности венчика и тулову проходят горизонтальные ряды, выполненные наклонной отступающей лопаточкой с прямоугольным концом (рис. 1, 20 ).

Сосуд 3 (5 фрагментов) – с утолщением венчика с внутренней стороны (рис. 1, 15 ). Венчик украшен по верхней поверхности насечками, по тулову – пояском отверстий. Ниже композиция не определена ввиду отсутствия фрагментов.

Сосуд 4 – представлен обломком венчика, утолщенного с внешней стороны. По на-лепу нанесены вертикальные ряды пунктирного штампа; ниже – ряд отступающей лопаточки (рис. 1, 14 ).

Вероятно, к этой же группе следует отнести 2 фрагмента шнуровой керамики (сосуд 5), украшенные рядом оттисков прямоугольной лопаточки; ниже которого – отдельные оттиски двузубчатого штампа (рис. 1, 18 ).

Группу посольской керамики сопровождают: венчик с прямой верхней плоскостью от сосуда с оттисками сетки-плетенки, без орнамента (рис. 1, 17 ); венчик от гладкостенного сосуда закрытой сложной формы с прямой верхней плоскостью, украшенной зубчатыми насечками (рис. 1, 19 ) и венчик от шнурового сосуда, оформленного по верхней плоскости 2-зубчатыми насечками (рис. 1, 16 ).

В слое зафиксированы 122 фрагмента керамики от стенок сосудов без орнамента: с гладкой (21 фр.), шнуровой поверхностью (58 фр.) и с оттисками сетки-плетенки

(43 фр.). Их принадлежность к определенным сосудам затруднена.

Каменные изделия (171 экз.) преимущественно представлены различными сколами (142 экз.). Из них преобладают отщепы (109 экз.); в меньшем количестве зафиксированы пластинчатые сколы (24 экз.) и призматические пластины (9 экз.).

Орудийный набор состоит из 29 изделий. В их числе стерженьки составных рыболовных крючков (3 экз.). Один из них (рис. 1, 4 ) – прямой, с выпуклой спинкой и полулунными выступами на концах; крепление острия – фронтальное (классический китойский тип). Его длина – 3,5 см. Два других стерженька (рис. 1, 2–3 ) – аналогичные друг другу, отличаются только размерами (у одного верхняя головка обломана). Длина целого изделия – 1,1, обломанного – 1,8 см. Стерженьки прямые, с выпуклой спинкой. У целого стерженька – полулунная верхняя головка. Нижний конец – с выраженной «пяточкой» и носком.

Стерженек (грузик – ?) из зеленого нефрита (рис. 1, 5 ) – прямой, с выпуклой спинкой. Один конец приострен, другой (расширенный) – овальный. В средней части спинки – полукольцевая нарезка. В комплексе зафиксирована заготовка рыбки-примаки из мрамора (рис. 1, 8 ). Скульптурка миниатюрная (длина 4 см), в виде стилизованной, схематичной рыбки с выпуклой спинкой. Группа резцов (2): один – угловой на призматической пластине (рис. 1, 6 ), второй – поперечный на пластинчатом сколе халцедона (рис. 1, 7 ). Проколка – на призматической микропластине, ее лезвие образовано краевой альтернативной ретушью (рис. 1, 1 ).

В числе орудий: концевой скребок с высоким рабочим краем на массивном пластинчатом сколе (рис. 1, 11 ), скобель – с вогнутым лезвием на отщепе кварца (рис. 1, 13 ), обломок наконечника стрелы с бифаси-альной обработкой (рис. 1, 9 ), обломок вкладыша-бифаса (рис. 1, 10 ). В слое найдены призматические пластины с локальной ретушью (4 экз.): с двукраевой двусторонней (рис. 1, 12 ), с дорсальной однокраевой – 2 экз. и с вентральной двукраевой.

В составе комплекса орудий: галька-отбойник, точильный брусок, обломок изделия из халцедона, пластинчатые сколы с краевой дорсальной ретушью – 4 экз. и от-щепы с ретушью – 6 экз.

Рис. 1. Комплекс изделий из V верхнего слоя поселения Саган-Заба II: 1 - проколка; 2-4 - стерженьки составных рыболовных крючков; 5 - грузик; 6-7 - резцы; 8 - заготовка рыбки-приманки; 9 - обломок наконечника стрелы; 10 - обломок вкладыша-бифаса; 11 - скребок; 12 - призматическая пластина с локальной ретушью; 13 - скобель; 14-21 - фрагменты керамики от сосудов ( 1-13 - камень, 14-21 - керамика)

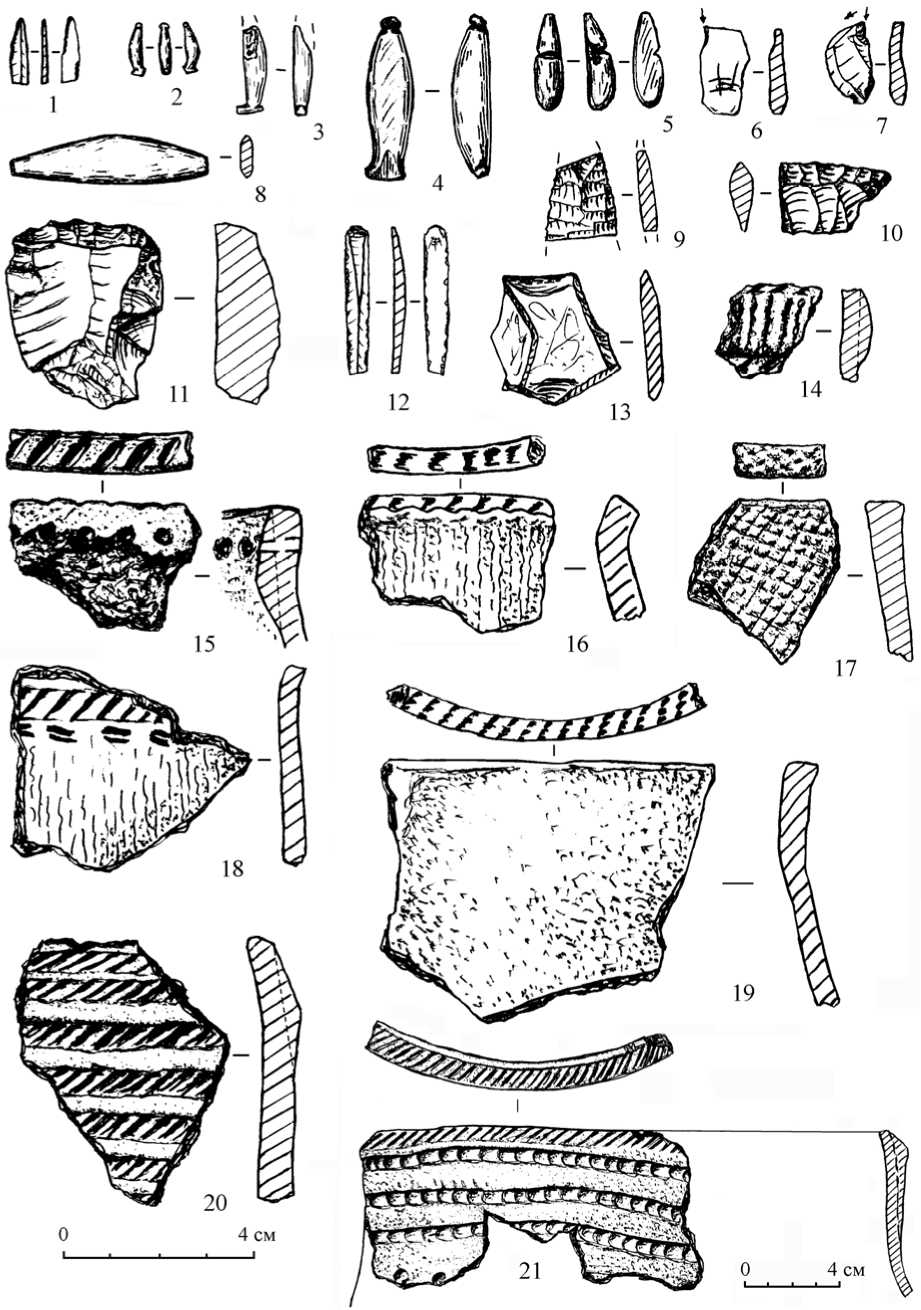

Костяные изделия составляют коллекцию из девяти предметов, в числе которых: обломок острия (шила), проколка, обломки от двух игл, долотовидное и тесловидное орудия из рога благородного оленя (рис. 2, 3–4 ), ложка с плоским и широким резервуаром (рис. 2, 2 ), обломок гарпуна с черешковым насадом и отверстием в теле пера (рис. 2, 1 ) и обломок обоймы вкладышевого орудия с боковым пазом.

Останки фауны представлены костями и их обломками в количестве 4 685 экз. Среди них преобладает битая и жженая неопределимая кость (3 769 экз.). В числе определимой фауны доминируют остатки нерпы (798 экз.) 1. Копытные животные составляют 73 обломка, хищники (включая лисицу) – 29 экз., мелкие грызуны – 6 экз., кости рыб – 8 экз. Единичными экземплярами представлены кости бобра и птицы. В слое найдено 19 обломков перламутровых раковин.

Анализ материалов комплекса V верхнего слоя показал, что основную культурообразующую группу составляет керамика посольского типа. В роли сопровождающего ее компонента отмечена керамика с оттисками сетки-плетенки и шнура (неорнамен-тированная либо скупо украшенная по верхней поверхности венчика). Подобные сосуды бытуют на протяжении всего неолита Прибайкалья, начиная с его раннего этапа.

Керамика посольского типа находит широкие аналогии в комплексах ряда многослойных поселений Приольхонья, отнесенных к развитому неолиту: IX слой Улан-Хады; IV–III слои Итырхея; II слой Кулары III; III–II слои Бурлюка I, датируемые на основании радиоуглеродных определений в пределах 5,5–4,3 тыс. л. н. [Грязнов, Комарова, 1992; Горюнова, 1984; 2001; Горюнова, Савельев, 1990; Горюнова и др., 2000]. Исследования последних лет, в частности, на многослойном поселении Саган-Заба II, позволили пересмотреть прежние представления об этих комплексах и выделить из них материалы позднего неолита, датируемые 4,9–4,3 тыс. л. н. [Долганов и др., 2011]. На территории Байкальской Сибири чистые комплексы с керамикой посольского типа немногочисленны. К ним относятся: V слой Горелого Леса в Верхнем Приангарье, IV слой Окуневой IV, VI–VII слои Катуни I, II слой Посольской стоянки на оз. Байкал [Савельев и др., 1974; Горюнова, Лыхин, 1985; Номоконова, Горюнова, 2004; Константинов и др., 1995]. Радиоуглеродные определения по ним также немногочисленны: по V слою Горелого Леса – 4 880 ± ± 180 л. н. (ГИН-4363), по слою II Посольской стоянки – 5 750 ± 110 л. н. (ГИН-5792) [Константинов и др., 1995].

Каменная индустрия V верхнего слоя представлена традиционным для неолита промысловым и хозяйственным набором орудий. Среди культурно и хронологически определяющих форм особого внимания заслуживают стерженьки составных рыболовных крючков и заготовка рыбки-приманки. Стерженек с полулунными выступами на концах и фронтальным креплением острия находит широкие аналогии в китойских погребениях раннего неолита Прибайкалья [Окладников, 1950; Конопацкий, 1982]. Подобные стерженьки отмечены и в ряде неолитических комплексов многослойных поселений: VI слой Горелого Леса и V–VА слои Усть-Хайты (совместно с керамикой хайтинского типа и с оттисками сетки-плетенки), слой IV–4 Бугульдейки II (керамика с оттисками сетки-плетенки), IV слой Окуневой IV, VII слой Катуни I и II слой Посольской стоянки (совместно с керамикой посольского типа) [Горюнова, Лыхин, 1985; Константинов и др., 1995; Савельев и др., 2001; Номоконова, Горюнова, 2004; Бочарова, Коршунов, 2010]. Таким образом, хронологический охват бытования стерженьков подобного типа в настоящее время определяется в пределах от раннего до среднего (развитого) неолита включительно.

Два миниатюрных стерженька от составных рыболовных крючков с выраженной «пяточкой», заготовка рыбки-примаки и обломок гарпуна с отверстием в теле пера, отмеченные в комплексе V верхнего слоя Саган-Забы II, ассоциируются с китойской традицией их изготовления [Окладников, 1950; Студзицкая, 1976; Горюнова, Новиков, 2012; Акимова и др., 2011].

По комплексу V верхнего слоя Саган-Забы II получена серия радиоуглеродных определений (5 дат по костям копытных животных и золистой почве), возраст которых

Рис. 2 . Изделия из V верхнего слоя поселения Саган-Заба II: 1 – обломок гарпуна; 2 – ложка; 3 – тесловидное орудие; 4 – долотовидное орудие ( 1 – кость, 2–4 – рог)

в интервале от 5,6 (5,5) до 5,0 (4,9) тыс. л. н. (2-я половина V – 1-я треть IV тыс. до н. э. по калиброванным датам).

Территориальное распространение посольской керамики – от Енисея на западе до верховьев Витима на востоке. Западный район (Красноярско-Канская лесостепь) представлен материалами стратифицированных объектов: III слой Няши, слой 11Г

Пещеры Еленева, VIIА слой Казачки. Опираясь на стратиграфическое положение и радиоуглеродные определения двух последних объектов, комплексы были отнесены Н. П. Макаровым к раннему неолиту – в рамках от 6,9 (7,0) до 6,4 тыс. л. н. [2012]. По III слою Няши имеются 2 радиоуглеродные даты: 4 080 ± 60 л. н. (ЛЕ-4115) и 5 445 ± 75 л. н. (СО АН-3756), что значи- тельно расширяет время бытования керамики посольского типа на этой территории. На востоке посольский керамический пласт представлен комплексами Усть-Юмурчен-ской культуры, выделенной В. М. Ветровым [2011]. Автор отнес ее к поздней культуре каменного века Витимского плоскогорья и условно датировал в пределах от 5,0 (4,6) до 3,5 тыс. л. н. (радиоуглеродные даты по комплексам не имеются).

Ограничиваясь крайним широтным распространением посольской керамики (не очерчивая известный ареал и не упоминая промежуточных памятников, чему следует посвятить отдельную работу), необходимо отметить ряд наблюдений. Опираясь на хронологию комплексов с посольской керамикой и их место в культурно-хронологических периодизациях отдельных районов, возможно предположить, что носители этой традиции в течение неолита постепенно перемещались с запада на восток. Отмечено, что на востоке ее ареала при орнаментации сосудов преобладала техника штампования (на сосудах Усть-Юмурченской культуры практически нет узоров, нанесенных техникой отступающей лопаточки), в то время как на западе – преимущественно отмечена техника отступания. Высказанные предположения носят гипотетический характер и требуют дополнительных исследований (особенно – радиоуглеродного датирования).

COMPLEXES WITH POSOL’SK TYPE POTTERY IN THE CIS-BAIKAL NEOLITHIC:

MATERIALS FROM THE UPPER V LAYER OF THE SAGAN-ZABA II GEOARCHAEOLOGICAL OBJECT

Список литературы Комплексы с керамикой посольского типа в неолите Прибайкалья: по материалам V верхнего слоя геоархеологического объекта Саган-Заба II

- Акимова Е. В., Томилова Е. А., Горельченкова О. А., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Стасюк И. В., Харевич В. М. Раскопки многослойного поселения Усть-Кова в 2011 г. (неолитические горизонты)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2011 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 359-364.

- Асеев И. В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 208 с.

- Бочарова Е. Н., Коршунов Е. О. Ранний неолит юго-западного побережья оз. Байкал (по материалам местонахождения Бугульдейка II)//Историко-культурное наследие Азии: изучение, сохранение, интерпретация. Новосибирск, 2010. С. 8-17.

- Ветров В. М. Археология Витимского плоскогорья: Усть-Юмурченская культура (5-4,6-3,5 тыс. л. н.)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Иркутск, 2011. Вып. 2. С. 34-41.

- Воробьева Г. А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. Иркутск, 2010. 205 с.

- Горюнова О. И. Многослойные памятники Малого моря и о. Ольхон: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1984. 17 с.

- Горюнова О. И. Неолит Приольхонья (оз. Байкал)//Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. Новосибирск, 2001. С. 369-373.

- Горюнова О. И., Красавцев А. А., Сергиенко Т. Ю., Новиков А. Г. Новые комплексы развитого неолита Приольхонья (по материалам поселения)//Байкальская Сибирь в древности. Иркутск, 2000. Вып. 2, ч. 2. С. 3-14.

- Горюнова О. И., Лыхин Ю. П. Археологические памятники пова Святой Нос: (оз. Байкал)//Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. С. 130-147.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г. Скульптура малых форм в искусстве неолита и бронзового века Приольхонья (оз. Байкал)//Археолого-этнографические исследования Северной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. К 80-летию С. В. Студзицкой и М. Ф. Косарева. Томск, 2012. С. 83-90.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г., Вебер А. В., Воробьева Г. А., Орлова Л. А. Завершение раскопок Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2008 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. Т. 14. С. 32-35.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г., Воробьева Г. А., Вебер А. В., Лозей Р. Дж., Номоконова Т. Ю., Орлова Л. А. Продолжение работ Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2007 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. Т. 13. С. 212-215.

- Горюнова О. И., Савельев Н. А. Многослойная стоянка УланХада // Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск, 1990. С. 127-133. Грязнов М. П., Комарова М. Н. Раскопки многослойного поселения Улан-Хада // Древности Байкала. Иркутск, 1992. С. 13-32.

- Долганов В. А., Горюнова О. И., Новиков А. Г., Вебер А. В. Комплекс с пунктирно-гребенчатой керамикой и его место в неолите Прибайкалья (по материалам многослойного поселения Саган-Заба II)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Иркутск, 2011. Вып. 2. С. 75-81.

- Конопацкий А. К. Древние культуры Байкала (о. Ольхон). Новосибирск: Наука, 1982. 176 с.

- Константинов М. В., Базарова Л. Д., Семина Л. В. Древнее поселение Посольское (Новые материалы)//Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995. С. 18-25.

- Макаров Н. П. Керамика посольского типа в Байкальской и Средней Сибири//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Батор, 2012. Вып. 3, ч. 1. С. 67-72.

- Номоконова Т. Ю., Горюнова О. И. Неолитические комплексы многослойного поселения Катунь I (Чивыркуйский залив оз. Байкал)//Известия лаборатории древних технологий. Иркутск, 2004. Вып. 2. С. 117-123.

- Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Ч. 1-2. 412 с.

- Савельев Н. А. Неолит юга Средней Сибири (история основных идей и современное состояние проблемы): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1989. 25 с.

- Савельев Н. А., Горюнова О. И., Генералов А. Г. Раскопки многослойной стоянки Горелый Лес (предварительное сообщение)//Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск, 1974. Вып. 1. С. 160-199.

- Савельев Н. А., Тетенькин А. В., Игумнова Е. С., Абдулов Т. А., Инешин Е. М., Осадчий С. С., Ветров В. М., Клементьев А. М., Мамонтов М. П., Орлова Л. А., Шибанова И. В. Многослойный геоархеологический объект Усть-Хайта -предварительные данные//Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. Новосибирск, 2001. С. 338-347.

- Студзицкая С. В. Соотношение производственных и культовых функций сибирских неолитических изображений рыб//Из истории Сибири. Томск, 1976. Вып. 21. С. 74-89.

- Хлобыстин Л. П. Возраст и соотношение неолитических культур Восточной Сибири//КСИА. 1978. Вып. 153. С. 93-99.