Композиционные особенности традиционного Бурятского костюма

Автор: Андрейко Юлия Сергеевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 1 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию принципов композиционного решения бурятского костюма; прослеживаются взаимосвязи на уровне структурных элементов композиции и целого. Рассматривается семантическая и художественная согласованность мужского и женского костюмов, костюмов семьи в целом.

Бурятский костюм, декор, композиция, орнамент, семантика, традиции, цвет

Короткий адрес: https://sciup.org/14031226

IDR: 14031226 | УДК: 74

Текст научной статьи Композиционные особенности традиционного Бурятского костюма

Terra Humana

Сегодня, после почти векового перерыва, традиционный костюм вновь входит в повседневный обиход, становится своеобразным символом возрождения этнокультурных традиций народов Сибири. За последние два десятилетия окрепли и получили серьезное развитие такие направления как реконструкция традиционного костюма, создание театрального бурятского костюма, создание современного повседневного и праздничного, а также авторского костюма с использованием национальных традиций. Для успешного функционирования этих направлений художественного творчества необходимо тщательное изучение семантики костюма в ее взаимосвязи с законами композиции, что позволит лучше понять наследие традиционной культуры.

Силуэт традиционного бурятского костюма по форме напоминает трапецию; это обусловлено тем, что полуприлегающая к фигуре одежда с расширенным книзу подолом была удобна в быту и для верховой езды. Головной убор восточных бурят был конусообразным, тем самым, подчиняясь общему силуэту и усиливая трапециевидную форму. Бурятскому костюму свойственны: оправданная кочевым образом жизни лаконичность форм, естественная связь цвета и декора с назначением деталей и их символикой [7, с. 112]. Формы одежды, обуви, головных уборов не монолитны, а, как правило, состояли из целого ряда составных частей. Их расчлененность была обусловлена строением тела человека и его динамикой, связана с технологией изготовления и особенностями материала.

Конструкция костюма создается из отдельных частей или объектов. Линии, по которым проходит сопряжение – швы, прорези, вытачки. В традиционном бурятском костюме места соединения лифа с низом платья, рукавов в области плеча и локтя, швы на головном уборе и обуви всегда декорировались контрастной тесь- мой, поскольку считалось, что, если целостность ткани была нарушена, через швы могут проникнуть злые духи. Этот способ декорирования придавал костюму линейную конструктивность.

Масштаб элементов и деталей костюма в целом соразмерен человеческому телу, однако для бурятского костюма характерны монументальность формы, крупные членения и локальность цветовых пятен. Укрупненными были и украшения.

Композиция традиционного бурятского костюма статична и подчинена вертикально-горизонтальному членению, описываемому как структура мирового древа. Верхнему миру соответствовал головной убор, среднему – верхняя одежда, нижнему – обувь. Сам человек выступал отражением и воплощением структуры мирового древа – позвоночник ассоциировался с мировым столпом, опорой мира. Халат как модель являлся связующим звеном между Небом – Творцом и Матерью – Землей, а безрукавка – его защитой, «оберегом» [6, с. 39]. В женском костюме безрукавка наделялась магической охранной функцией. Считалось, что она защищает самые значимые участки тела – молочные железы.

Горизонталь в женском костюме подчеркивалась краем платья, полосами декора по нижнему краю безрукавки, по манжетам, линии пояса, по вороту, на головном уборе. Вертикаль – передним краем безрукавки, линией силуэта от плеча до подола, свисающими украшениями – коралловыми подвесками, монетками, пуговицами, косами в накосниках, поясными украшениями, конусообразным головным убором. В мужском костюме горизонталь выделялась околышком шапки, поясом, манжетами, верхним краем одежды, вертикаль подчеркивалась в основном головным убором, свисающими концами пояса, и предметами, прикрепленными к нему – ножом и огнивом.

Интересно, что в халатах южных и хоринских бурят прослеживалась только вертикаль, а в одежде западных бурят была представлена еще и горизонталь, где «север» и «юг» – это переднее и заднее полотнище, «восток» и «запад» – левый и правый рукава, а лиф – место пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости – центр. Диагонали в крое костюма практически отсутствовали, динамика создавалась только декором на груди (эн-гэре), расположенном от пояса до плеча, с правого нижнего угла на левый верхний. Три ступени энгера создавали диагональное движение.

В бурятском костюме четко прослеживалась зеркальная симметрия – образец устойчивости, соразмерности и целесообразности. Асимметрия проявлялась только в ступенчатом декоре на груди и в запахе полы на одну сторону.

По представлениям западных бурят на западе жили добрые боги (Тэнгери), а на востоке – злые, и это, предположительно, нашло отражение в запахе левой полы на правую. Застегивая одежду слева направо, человек защищал себя от злых духов, а, расстегивая, – открывался западу – добрым духам, и при этом оставался закрытым от востока.

При запахе левой полы на правую образовывался карман, что было удобно в быту и давало возможность правой рукой класть и доставать вещи из-за пазухи, кроме этого глубокий запах помогал лучше сохранить тепло.

Ритм в женском костюме задавался полосами разной толщины контрастного по цвету и фактуре материала. Они располагались по низу платья, шубы, безрукавки, рукавов, в области локтя и плеча, по краям полочек, нашивались в форме ступеней на груди. Такое членение женского костюма было не случайно, так как девичий костюм был (как и мужской) – цельнокроеный, что указывало на принадлежность девушки к роду отца, а после свадьбы женщина проходила обряд инициации – ритуальной смерти и нового рождения, уже в семье мужа. Ее костюм как бы «расчленяли» и «соединяли» заново. Поэтому костюм замужней женщины шился не из одного, а из нескольких кусков ткани [3, с. 56].

Для изготовления платьев часто использовались ткани, привозимые из Китая, вышитые ажурным ритмически повторяющимся геометрическим или растительным орнаментом. Ритм в украшениях и орнаментах был тесно связан с символикой чисел. Так, единица – это единое целое; число два символизировало дуальность мира; три – трехчастное членение мира (верхний, средний и нижний); четыре – стороны света; пять – стороны света и человека в центре. Восемь и девять – означали солнце и луну. Солнце изображали восьмью концентрическими кругами, а луну девятью. Девять – мужское начало, восемь – женское. [4, с. 115].

Для бурятского костюма было свойственно сочетание в одном изделии большого количества разнофактурных материалов, создававших контраст – мягкий блестящий шелк соседствовал с рельефной фактурой меха, изысканная парча удачно сочеталась с плотным сукном и глубоким тоном бархата.

Важным аспектом композиции являлся цвет, причем, важен был не только цвет одежды, но и цвет обуви, головного убора, пояса и других предметов, дополняющих костюм. В мужском костюме преобладали синие, черные, коричневые, темнозеленые, иногда бордовые цвета; в женском костюме – голубые, светло-зеленые, красные, бирюзовые, изумрудные, синие и бордовые. Костюмы девушек шили из голубой, светло-зеленой или белой ткани, замужних женщин – из контрастных красных, бирюзовых, изумрудных, синих и бордовых тканей. В костюме пожилых женщин преобладали цвета сдержанные: коричневые, темно-бордовые, темно-зеленые, темно-синие.

Сочетание цветов часто было основано на эффекте резкого противопоставления черного и белого, синего и красного, красного и белого. Можно сказать, что одним из традиционных принципов цветовой организации костюма являлся принцип контрастности. Чаще всего в женском костюме основные цвета халата (платья) и безрукавки обогащались двумя-тремя дополнительными цветами декора и украшений. Халат являлся фоном для безрукавки, а она, в свою очередь, служила фоном для вышивки, нашивок и, конечно же, для украшений.

У предбайкальских бурят излюбленными цветами женского костюма были охристые и коричневые, для отделки использовались полосы желтого, красного и синего цветов. В Забайкалье преобладал синий цвет костюма с декоративной трехцветной отделкой черным, красным и желтым.

Композиционно организованная форма костюма обязательно должна иметь композиционный центр – место сосредоточения основных важнейших связей между всеми элементами, акцент или доминанта в це-

Общество

лостной композиции. В бурятском женском костюме эту роль играли украшения.

Выделение композиционного центра в костюме символично выражало мировоззренческие представления, обусловленные мифологической семантикой. Композиционные акценты (украшения) располагались в районе наиболее значимых женских органов (в области груди, в районе живота и ниже), защищали владелицу от злых духов, это было связано с репродуктивной магией, направленной на обеспечение молодой женщины плодовитостью на сакральном уровне, а также отображало космологические идеи о структуре мира.

Смысловой и композиционный центры в традиционном женском костюме объединялись в один. В костюме восточных буряток центр – это особое украшение, серебреная ладанка в виде круга или прямоугольника – (гуу) ; у западных бурят – это центральная круглая бляха ( холоопши) . И гуу, и холо-опши располагались в области солнечного сплетения – там, где помещалась душа, жизненные силы, дыхание. Часто появлялся второй центр – это серебряное навершие головного убора (дэнзэ) , украшенное красным кораллом, оно символизировало солнце, а так же сообщало о социальном статусе. Роль второго композиционного центра мог играть крупный камень на повязке (дару-улге) , напоминающей высокую корону, по цвету отличавшийся от остальных камней и расположенный в середине лба – там, где концентрируется сознание, мысли. Таким образом, композиционные центры совпадали с самыми значимыми участками тела и символизировали сущность человека (душу) и ее проявление в мире (сознание). Семантические доминанты были воплоще-

Terra Humana

ны художественными средствами, делая костюм произведением декоративно-прикладного искусства.

В мужском костюме композиционным центром был пояс – одно из сакральных дополнений костюма, символ мужской чести и достоинства. К поясу прикреплялись нож, огниво, кисет с трубкой.

Ярко были выражены цветовые акценты в мужском костюме восточных бурят – это красная нить на головном уборе, контрастные полосы энгэра, пояс.

Декорировали костюм особой отделкой – вышивкой (тамбурным швом, крестом, гладью, стебельчатым швом), аппликацией (из ткани, меха, тесьмы, бахромы), нашивками (пуговиц, монет, полудрагоценных камней). Цвет декора, как правило, был контрастным по отношению к фону. Так, например, вышивка выполнялась в основ- ном желтыми, оранжевыми, красными и зелеными шелковыми нитками по темному фону черного бархата, густо-синего плиса, темно-зеленого сукна, благодаря чему орнаментальные композиции имели простое и ясное решение. Функциональным назначением орнаментов и узоров были: защита, благие пожелания и украшение.

Мужской костюм отличался от женского скупым декором, наличием пояса, небольшим количеством украшений (накос-ные серебряные пластины с коралловыми вставками, кольца и перстни, кисет для табака, трубка, приборы для чистки трубки и нож в ножнах). Конструкция мужского костюма на протяжении всей жизни не менялась, возраст подчеркивался лишь цветом ткани.

Как женщины, так и мужчины носили украшения, которые играли роль амулетов-оберегов, маркировали возраст и социальное положение индивида, утверждали переход личности из одного статуса в другой. Особо ярко это прослеживалось в костюме замужней женщины.

Украшения были разнообразные – головные, накосные, ушные, височные, височно-нагрудные, наплечные, поясные и для рук. Композиционно они подчеркивают вертикальную ось костюма, придавая ему дополнительную стройность.

Бляхи и подвески украшений, как мужских, так и женских, тяготели к замкнутым формам круга, полусферы, как в общей композиции, так и в различных её фрагментах и деталях. Возможно, это было связано с символикой сферы, как небосвода, верхушек сопок, солнца.

Традиционный бурятский костюм был рассчитан на несколько планов восприятия, что характерно для культуры кочевых племен. При взгляде на человека с дальнего расстояния костюм был виден целиком, считывалась общая о нем информация – силуэт, форма, цвет. При приближении поле зрения сужалось, зато появлялась возможность рассмотреть детали, орнамент, нашивки. Во время общения внимание сосредотачивалось на лице собеседника, которое в женском костюме обрамляли украшения – навершие и бусины на даруулге сверху, гуу или ряды хоолоп-ши снизу, коралловые низки, накосники, круглые бляхи с боков. Движение взгляда здесь напоминало путешествие из макрокосмоса в микрокосмос, от общей картины мира к внутренней сути человека.

Рассматривая украшение или орнамент мы обнаружим те же композиционные принципы – наличие центра, симметрию, конт-

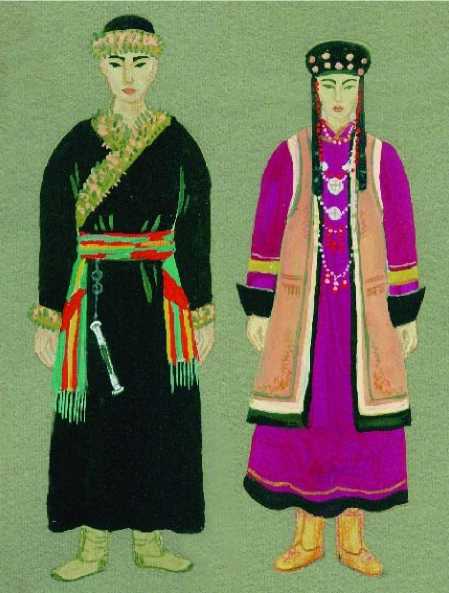

Костюм западных бурят XIX в. (рисунок автора)

Костюм восточных бурят XIX в. (рисунок автора)

Костюм девушки (восточные буряты) (рисунок автора)

Общество

раст цветовых сочетаний и т. д. Отдельные элементы традиционного костюма усиливали действие всего образа и смысла в целом. Они были объединены своим практическим назначением, стилевым решением и, в то же время, общим семантическим значением.

Мужской и женский костюм композиционно взаимно дополняли друг друга. По силуэту костюмы были схожи – цельны, монолитны, имели трапециевидную форму, но по внутреннему заполнению они были контрастны – женский сложносоставной, дробный, а мужской – цельный, локальный. Дробность женского подчеркивалась многокомпонентностью одежды, кроем (одежда отрезная по талии, составные рукава), декором. Цвета мужского бурятского костюма были темными, а женского – яркими и насыщенными.

Противопоставление и взаимообога-щение двух костюмов происходило и на сакральном уровне, как взаимосвязи двух противоположностей – Неба и Земли, хаоса и порядка, общего и частного; считалось, что на таком взаимодействии строились все законы Вселенной.

Детский костюм по крою был подобен мужскому и так же локален по цвету. В то же время, по величине он небольшой, поэтому по размеру элементов одежды он был ближе к женскому. Иными словами, детский костюм являл собой нечто среднее между мужским и женским. На сакральном уровне ребенок имел связь с Верхним миром, откуда недавно и пришел, в отличие от взрослых, прошедших инициацию и твердо стоящих на земле. Получается, что к диалектическому противопоставлению мужского и женского костюма в горизонтальной плоскости, добавляется вертикаль,

Список литературы Композиционные особенности традиционного Бурятского костюма

- Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. -Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1987. -144 с.

- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. -М.: Наука, 1988. -200 с.

- Николаева Д.А. Отражение возрастного статуса в женской одежде восточных бурят//Мир Центральной Азии: Культурология. Философия. Источниковедение Материалы междунар. науч. конф. -Улан-Удэ, 2002. -52-58 с.

- Обряды в традиционной культуре бурят/Отв. ред. Т.Д. Скрынникова: Российская академия наук, Сибирское отд-ние, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии. -М.: Восточная литература, 2002 -220 с.

- Пармон Ф.М. Композиция костюма: Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Триада плюс, 2002. -311 с.

- Самбуева СБ. Символика традиционного бурятского женского костюма. -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 2004. -90 с.

- Санжеева Л.В. Модель мира в традиционной культуре бурят XIX-XX вв. -Улан-Удэ, 2006 -195 с.

- Соктоева И.И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии. -Новосибирск: Наука, 1988. -106 с.