Конь в мировоззрении сарматских племен Нижнего Поволжья

Автор: Гущина А.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 (91), 2024 года.

Бесплатный доступ

На основании произведений античных авторов и источников торевтики, найденных на территории Нижнего Поволжья, показана роль коня в мировоззрении сарматских племен, проживавших на территории Нижнего Поволжья.

Археология, сарматские племена, конь, всадники, нижнее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148328877

IDR: 148328877 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Конь в мировоззрении сарматских племен Нижнего Поволжья

№ 2(91). 26 апреля 2024 ■

Сарматские племена зачастую выступали наемниками в различных военных столкновениях, а также вели собственные войны. Например, известно, что они сражались с армией понтийского полководца Диофанта [17, VII, II, 17], а также принимали участие Митридатовых войнах на стороне Митридата [5, с. 282].

Античные авторы отзывались о сарматах, как о воинственных племенах, которые несли страх и были прекрасными воинами. Например, Публий Овидий Назон характеризовал их как «Враг, опасный конем и далеко летящей стрелою, / Все истребляет вокруг, сколько ни видно земли. / Многие в страхе бегут» [11, X, 55].

Сарматы свои военные операции совершали преимущественно конными отрядами и очень быстро. Враг обычно из-за скорости и неожиданности терялся. Например, Полиэн описывал один из эпизодов деятельности Амаги, которая являлась женой Медосакка - царь сарматов. Амага взяла 120 человек, дала каждому по 3 лошади, проскакала за сутки 1200 стадий и внезапно появилась перед скифским царским дворцом, перебила стражу, царя, его родственников и друзей, вернула землю херсонеси-там [10, VIII, 56, с. 284, 285].

Тацит в «Истории» писал: «Сарматское племя роксоланов, предыдущей зимой уничтожившее две когорты и окрыленное успехом, вторглось в Мёзию. Их конный отряд состоял из девяти тысяч человек … Как это ни странно, сила и доблесть сарматов заключены не в них самих: нет никого хуже и слабее их в пешем бою, но вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конных орд». Это сражение было неудачным, т. к. шел дождь и таял лед, кони либо вязли с рыхлом снегу, либо скользили по льду и грязи, это все отнимало у лошадей силы. Из-за погодных условий сарматам было сложно пользоваться длинными мечами и пиками (эти виды оружия нужно держать двумя руками), тяжелые панцири усугубляли ситуацию [6, X, 79].

Конечно, конь был не только военным помощником, он играл не последнюю роль в бытовой жизни.

Аммиан Марцеллин в IV в. н. э. писал, что сарматы кочуют на большом пространстве далеко друг от друга, они не используют шалаши и не занимаются земледелием, а скотоводством. Боль- ше снимания уделяют лошадям, которых они пасут вместе со стадами [1, XXXI, 18, 19, с. 129]. Те, кто по каким-либо причинам не были пригодны для войны, занимались бытовыми работами. Молодежь, которая с детства занималась верховой ездой, считала позорным делом ходить пешком для мужчины [1, XXXI, 18, 19, с. 129].

Также описание кочевнического быта встречается у Страбона в «Географии»: «… их войлочные палатки прикрепляются к кибиткам, в которых они живут. Вокруг палаток пасется скот, молоком, сыром и мясом которого они питаются. Они следуют за пастбищами, всегда по очереди выбирая богатые травой места, зимой на болотах около Меотиды, а летом на равнинах» [17, VII, II, 17].

Аммиан Марцелин писал, что у сармат кони были холощенные, чтобы они не бросались на кобыл и не выдавали всадников, когда они находились в засаде. Также он упоминал и про то, что сарматы могли проезжать огромные расстояния на быстрых и послушных лошадях, ведя с собой одну или несколько запасных лошадей, пересаживаясь с них, чтобы сохранить силы лошадей, давая им отдыхать [1, XVII, 12, с. 129]. Практику вести с собой несколько запасных коней использовали и другие кочевые народы, как указывает А.К. Нефедкин, к ним относились, например, «половцы и башкиры» [8, с. 201].

Плиний Старший писал, что благодаря тому, что сарматы на давали лошадям еды за день до выступления, а лишь немного полили их, они могли проезжать без остановок верхом сто пятьдесят миль [9, LXV, 159], что составляет примерно 220–240 км. А.К. Нефедкин указывает, что такой путь они могли проходить за сутки и скорость лошади была примерно 9 км/ч, что соответствует средней по скорости рыси, что, в свою очередь, является основным стилем для передвижений на большие расстояния [8, с. 200].

Страбон указывал, что сарматы имели малорослых лошадей [17, VII, II, 18].

Дискуссионным является вопрос о сарматской посадке на верховом коне. Одной из причин данной дискуссии является отсутствие находок седел, т. к. они делались из органического материала. Можно лишь констатировать их наличие по остаткам различных гарнитур [12, с. 221]. Таким образом, реконструировать посадку и седло можно с помощью иконографического материала.

Например, на сосуде, найденном у хут. Килякова (Среднеахтубинский район Волгоградской области), с тремя ручками - две выполнены в виде козлов, которые заглядывают внутрь, третья - изображает лошадь с седлом [16, с. 206]. Сосуд датируется второй пол. I – первая пол. II вв. н. э. [4, с. 22]. Седло изображено с высокими задней и передней лукой (передняя немного выше, чем задняя). А.В. Симоненко считает, что можно не сомневаться, что на ручке изображен именно сарматский конь, т. к. изображение выполнено достаточно схематично («варварская манера» [12, с. 228]), но присутствуют важные детали – подпруга охватывает широкую часть груди коня ближе к передним ногам [Там же].

Долгое время считалось, что жесткое седло появляется не раньше, чем в VI в. н. э. [16, с. 210; 3], однако находка из хут. Киляковка показывает, что жесткое седло у сармат появляется раньше, как минимум в хронологический промежуток погребения (второй пол. I – первая пол. II вв. н. э.).

Также А.В. Симоненко указывает, что этот новый тип седла в Евразийский степях имел и твердый деревянный арчак, т. к. подпруги, выходя из-под ленчика, должны были крепится к твердой основе, и присутствуют высокие луки [12, с. 230].

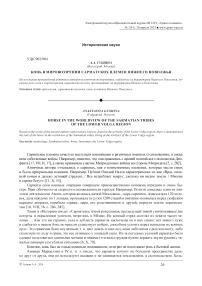

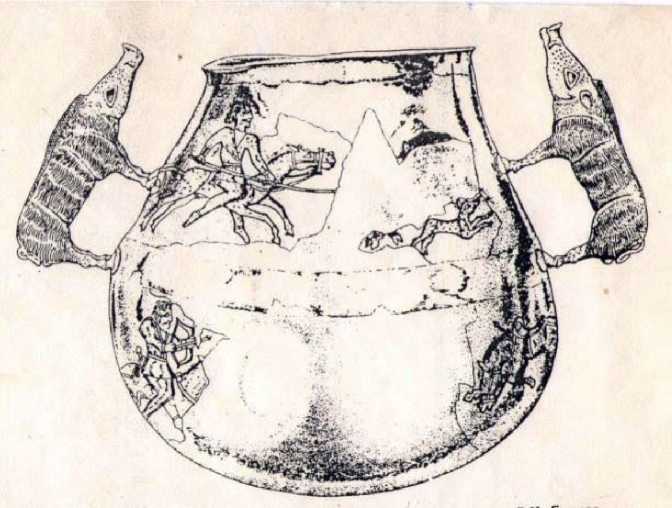

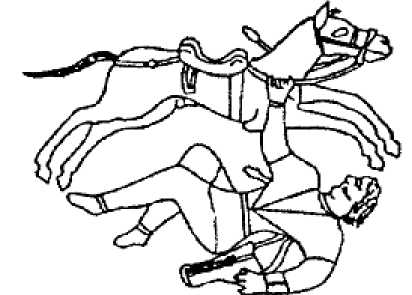

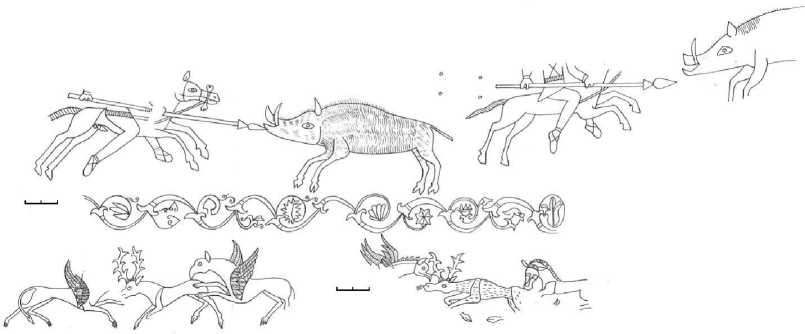

Изображение седла нового типа присутствует на изображении запряженных лошадей на круглодонном сосуде из погребения у Косики (Енотаевский район Астраханской области). На верхнем фризе мастер изобразил две одинаковые сцены конной охоты на кабана, в нижней части – две вооруженного сражения: воин-катафрактарий выбивает из седла лучника, который легко вооружен и конный лучник, натягивающий тетиву короткого лука (центр этой сцены был утрачен), правее раненная в холку лошадь. По предположениям авторов раскопок, в центральной утраченной части был сам сбитый всадник (см. рис. 1 на с. 28) [18, с. 182–183]. На седлах лошадей без всадников видны также выступающие луки, как и на сосуде из х. Киляковка. У лошади с упавшим всадником луки примерно одного размера, присутствуют подпруги и узда (см. рис. 2 на с. 28) [Там же, с. 181], у другой лошади, которая ранена в холку, – передняя лука больше задней, также есть подпруги и узда (см. рис. 3 на с. 28) [Там же, с. 183].

Рис. 1. Круглодонный сосуд из погребения у Косики (Енотаевский район Астраханской области) [18, с. 173]

Рис. 2. Упавший всадник на круглодонном сосуде из погребения у Косики (Енотаевский район Астраханской области) [Там же, с. 181]

Рис. 3. Лошадь раненная в холку на круглодонном сосуде из погребения у Косики (Енотаевский район Астраханской области) [Там же, с. 183]

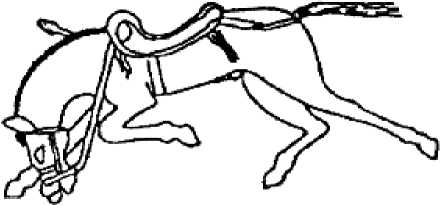

Изображение конных всадников есть на серебряном сосуде из погребения 1 кургана 4 Курганного могильника Вербовский II (Калачевский район Волгоградской области). На корпусе сосуда присутствуют несколько охотников, которые сидят на запряженных лошадях. Один сидит в свободной позе, немного откинутый назад, второй изображен в момент нападения на кабана. Жеребец запряжен в узду, которая состоит из тонких ремней, стержневых псалий, а повод висит свободно [7, с. 172]. Изображения не полные, отсутствуют верхние части людей, голова одной лошади, но на второй различима узда. Лошадь запряжена в узду с тонкими ремнями и кольчатыми псалиями. Вероятно, здесь охотники сидят на мягких седлах, т. к. на изображении просматриваются лишь повода и ремень подпруги (рис. 4) [7, с. 191].

Рис. 4. Всадники на серебряном сосуде из погребения 1 кургана 4 Курганного могильника Вербовский II (Калачевский район Волгоградской области) [Там же]

Еще реже встречаются изображения коней без всадника. Например, в погребении 3Б кургана 4 из Курганного могильника Майеровский III под левым плечом погребенной обнаружено бронзовое зеркало с массивной деревяной ручкой, которая покрыта двумя золотыми обкладками. На обеих сторонах ручки показана одна и та же композиция с разных ракурсов – с лицевой и со спины. На композиции представлен мужчина, одетый в длинный костюм, который, по предположениям авторов, покрыт пластинами, как у катафрактария. Руки мужчины согнуты в локтях и направлены в сторону лошадей, находящиеся по обе стороны от него. Лошади представлены в виде голов с заплетенными гривами. Погребение датируется II–I вв. до н. э. [13]. Такие изображения в скифо-сарматском мире неизвестны, можно найти лишь схожие мотивы. Например, в «Федуловском кладе» (Гелиос с торсами лошадей), в Алек-сандропольском кургане («восточная крылатая богиня» с животными - ланями или оленями), в погребении 2 из Тилля-Тепе (мужчина в кафтане, держащий за лапы крылатых драконов) [14, с. 104].

На территории рассматриваемых регионов, как и многих других, среди погребальных памятников кочевых племен сармат встречаются те, в которых вместе с умершим погребают коня, его части или предметы снаряжения. Последние могли заменять самого коня. А.М. Белиницкий считает, что в основе обычая хоронить целого коня, его частей тела или конской сбруи (ее фрагментов) лежала вера сармат в загробный мир. В этот мир покойного нужно было снабдить все тем, чем он пользовался при жизни. То есть, конь выступает как предмет погребального инвентаря, ведь он был неотъемлемой частью жизни сарматских племен [2, с. 31]. Наличие в сарматских погребениях вооружения и предметов конской упряжи также свидетельствует и о складывании культа конного воина у кочевых народов степей Восточной Евразии [15, с. 13].

Основным источником для изучения роли лошади в жизни сарматских племен продолжают оставаться археологические материалы из погребений. Античные произведения и торевтика являются вспомогательными источниками, но не вторичными. По совокупности источников можно сделать вывод, что лошадь занимала важное место в сарматской жизни. Она была постоянной спутницей в быту, с ее помощью племена перемещались на дальние расстояния в поисках богатых пастбищ и лучших мест для кочевой жизни. В военной сфере лощадь была также незаменима. Античные авторы постоянно ссылались на быстроту, силу и воинственность сарматской конницы.

Список литературы Конь в мировоззрении сарматских племен Нижнего Поволжья

- Аммиан Марцеллин. Римская история / пер. Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни под ред. Л.Ю. Лукомского. СПб.: Алетейя, 1994.

- Белиницкий А.М. Конь в культах и идеологических представлениях народов Средней Азии и Евразийских степей в древности и раннем средневековье // Краткие сообщения Института археологии. 1978. № 154. С. 31–39.

- Вайнштейн С.И. Происхождение и развитие форм седла со стременами у народов Евразии // Тезисы докладов на заседаниях, посвящённых итогам полевых исследований 1965 года. М.: АН СССР, 1966. С. 44–47.

- Демиденко С.В. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н.э. – III в. н.э.). М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

- Калистов Д.П. Этюды из истории Боспора в Римский период // Вестник древней истории. 1938. № 2. С. 276–286.

- Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. II. «История» / пер. Г.С. Кнабе. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1993.

- Мамонтов В.И. Сарматские погребения из курганного могильника Вербовский II // Нижневолжский археологический вестник. 2008. Вып. 9. С. 170–197.

- Нефедкин А.К. Военное дело сарматов и аланов (по данным античных источников). СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011.

- Плиний Старший. Естественная история / пер. Н.М. Подземской. Античная география. М.: Географгиз, 1953. С. 238–262.

- Полиэн. Стратегемы / под общ. ред. А.К. Нефедкина. СПб.: Евразия, 2002.

- Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта / пер. Н.Д. Вольпин, С.В. Шервинский, С.А. Ошеров [и др.]. М.: Наука, 1978.

- Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2010.

- Скворцов Н.Б. Отчет об охранных археологических раскопках курганного могильника «Майеровский – III» Николаевского района Волгоградской области в 2002. Волгоград, 2002. // Архив ИА РАН, Р-1.

- Скворцов Н.Б., Скрипкин А.С. Погребение сарматской знати из Волгоградского Заволжья // Нижневолжский археологический вестник. 2008. Вып. 8. С. 98–116.

- Скрипкин А.С. Конь и человек. Сарматская эпоха // Конь и всадник: открывая страницы прошлого. Каталог выставки. Волгоград: Издатель, 2020. С. 10–15.

- Скрипкин А.С. Случайные находки сарматских колов на территории Волгоградской области // Советская археология. 1970. Вып. 4. С. 206–209.

- Страбон. География / пер. Г.А. Стратановский. М.: Ладомир, 1994.

- Трейстер М.Ю. Сарматская школа художественной торевтики (К открытию сервиза из Косики) // Вестник древней истории. 1994. Вып. 1. С. 172–203.